ブログ

朝日新聞社 2005

Dan Gillmor

We the Media 2004

[訳]平和博

ロングテイル時代。ヘアスタイルのことではない。インターネットのウェブから伸びる「情報の尻尾」のことだ。リンクにリンクがくっついて数珠つなぎになり、限りなく長い尻尾がウェブの隙間を走っていく光景のことをいう。「ワイアード」の編集長クリス・アンダーソンの命名である。もっともぼくに言わせれば、ロングテイルというより「九尾の狐」だ。

この「千夜千冊」も1001夜目からを「千夜一尾」と名付けた。もともと「千夜千冊」が文中の指定単語をクリックしてホットワード・リンクを辿ってもらうと、長々とした軌跡や複雑なループが描けるようになっているのだが、その1000夜目のあとは一本の長い尾っぽがひたすら伸びますよというつもりで、「一尾」と名付けてみた。それも今夜ですでに75夜75本の長さと分尾になった。

インターネットのロングテイルのほうは、ブログにトラックバックの機能がついて、またまた伸びた。いや分岐した。トラックバックのリンク先のページを参照しながら書きこむことができるようになったからだ。これで、それぞれのユーザーが何を参照しているかということを示すリンクが浮上した。

しかし、これはロングテイルというより「リゾーム」といったほうがいい。これまでぶつ切れに潜在していた根っこの脈絡が目に見えるようになったとみなしたほうがいい。

ブログ(blog)はウェブログ(weblog)から発展した。ブロガーのジョーン・バージャーの気まぐれな命名だ。そのウェブログはウェブ日記から発展した。日付順に情報を書きとめることがウェブログの初期形態である。そのウェブ日記の前は個人ニュースサイトがあった。ブログは名称こそ新しいが、ずっと続いていたものだった。いまでもブログは日記めく。それにしてもブログって、そんなに可能性のあるものなのか。何か時代を変える力をもっているのか。ラジオや電子メールよりおもしろいものなのか。

9月8日、東京国際フォーラムで開かれたNICTの「電子の図書街」プロジェクト発表のシンポジウムのとき、訳者の平さんから出来たてほやほやの本書『ブログ』を贈られた。平さんは朝日新聞の記者で、シリコンバレーでの駐在をしたのち2005年からは電子電波メディア本部のデスクをやっている。

ほう、ブログもいよいよ本になったかと思った。タイミングのよい出版だった。それから1週間もたたずにグーグル・ブログサーチのベータ版が公開され、10月からはヤフーのニュース検索にブログ機能がくみこまれることになったばかりだ。

なかなか読む時間がなかったのだが、さっきざっと目を通した。著者のダン・ギルモアはずっとシリコンバレーの日刊紙でコラムを担当していたジャーナリストで、ぼくのような多読要約派にはありがたい"速読可能文"で書いていた。この本のテイストにあわせていうのなら、ブログのように読めたといえばいいだろう。

ギルモア自身、その日刊紙の親会社のサイトでブログを書きつづけていた。本書も刊行と同時にウェブサイトで公開されている。ギルモアはその後、「グラスルーツ・メディア」というベンチャーを設立、サンフランシスコベイエリアを舞台にした「ベイオスフィア」を立ち上げている。

本書は邦題こそ『ブログ』となっているものの、必ずしもブログ論にもブログ探検記にもなっていない。原題は"We the Media"で、さしずめ「われらこそメディア」といったところ。

インスタパンディットの異名をとるグレン・レイノルズやNBAチーム・オーナーのマーク・キューバンのような有名ブロガーは何人も登場してくるし、グーグルが買収したブログソフト会社パイパ・ラボをはじめ、ブログ情報探索サイトの定番「テクノラティ」やRSSの威力など、ブログ関連の話はさすがに少なくないが、全体としては電子グラスルーツなオープンソース・ジャーナリズム談義になっている。

たとえばウェブログの草創を告げた1997年12月開設の「ロボット・ウィズダム」のことや、1999年の無料ホスティングサービス「ブロガー」のことや、ブログ・ブームのきっかけとなった2001年10月のミナ・トロットの相互書きこみ型のフリーウェア・ソフト「ムーバブル・タイプ」のことなどには、ふれられていない。むろん日本のウェブログ「安藤日記」や伊藤穰一のネオテニーが始めたウェブログにもふれてはいない。ウェブ社会についてのクリティックもあまりない。

あくまでパーソナルメディア時代にどのようにジャーナリズムが変化していくかという議論なのだ。けれどもこの本の呼吸の感覚はとてもブロゴスフィア(ブログ圏)っぽい。

ウェブ社会というもの、誰もが自由に自在なことをやっているネットワークなのではない。そう思うのはまちがいだ。そこにはかなり偏りがある。

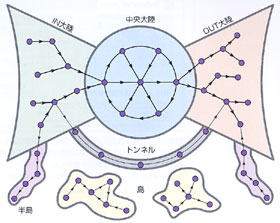

ヤフーやMSNの網目がかかった"ポータル構造"が真ん中にあって、『新ネットワーク思考』を書いたアルバート=ラズロ・バラバシが使ったメタファーでいうと、そこにIN大陸とOUT大陸が別々にくっついている。IN大陸はポータルへのリンクが張られているサイト群だが、ポータルからIN大陸には入れない。OUT大陸はもっぱら企業サイト群がひしめいていて、ポータルから辿ることはできても逆ルートでは戻りにくく、行きはよいよい帰りはこわいというふうになっている。

インターネットが自由な雰囲気をもっていると見えるのは、このIN大陸とOUT大陸のあいだに浮かんでいる孤立した島々のほうの出来事で、ウェブドキュメントの4分の1がここにあるにもかかわらず、このネット島嶼は半ば孤立している。だからウェブページの全体は相互関連しているのではなく、そのうちのやっと24パーセントくらいが、そこだけまるで華厳のパールネットワーク(帝網)のように濃くなっているにすぎない。

こういう弧状列島的なネット島嶼ができてしまったのは、理念としては双方向を謳うインターネットでありながら、ウェブのリンクがつねに一方向をめざして次々に張られていったからだ。糊代が片方ばかりについていた。そこで「ムーバブル・タイプ2.2」に実装されたトラックバック機能は、この偏りを突破するべく登場してきたわけである。それでブログに注目が集まった。トラックバックというのは映画用語で、カメラが後ろに下がりながら被写体を撮影することをいう。ユーザーがネットを後ろに下がりながらネット・リゾームの光景を見るというニュアンスでネーミングされたのだろう。

今後、ブログがどういうふうになっていくかということについてはとくに関心はないが、ぼくなりの感想はある。が、それを書く前に、ギルモアがここで何を書いているのかを忘れないうちに紹介しておく。

大きな問題意識としては、電子メールやウェブやケータイやブログやBBSが挙ってパーソナルメディア化することで、「無秩序なニュース氾濫」時代になってしまうのか、それとも「自己組織化する編集局」時代がやってくるのかということを問いたかったようだ。

むろん後者の時代がやってくることをギルモアは確信していて、それがオープンソース・ジャーナリズムという、いわば第三のジャーナリズムを形成することを期待しているのだが、敵もさるもので、本書にも著作権問題からトロール(荒らし)問題まで、ときおり心配顔で敵の実力をはかりかねているところがある。敵というのは、政府やIT産業やマスメディアや法曹界のことをさしている。

もっとも事態をはかりかねるのは、敵のせいばかりではない。パーソナルメディアの急速な拡張の裏でいまなお"3つの法則"が生きているからだ。「ムーアの法則」はシリコンチップ上の集積度が18カ月から24カ月ごとに倍増するというもの(インテル共同創業者のゴードン・ムーアの予言)、「メトカーフの法則」は通信ネットワークの価値は接続している端末ノード数の2乗に比例するというもの(イーサネット共同開発者ボブ・メトカーフの推定)、そして「リードの法則」はネットワークの価値は端末に形成されるグループ数に比例して、それが端末数の2の累乗に相当する(2ⁿ−n−1)という、ITコンサルタントのデビッド・リードの計算だ。

3つの法則はそれぞれ予想をこえるスピードで、ネット自体を異様なものにしつづけている。

これでは誰だって明日のことはわからない。ブログにしたって、日本では2年前にはどんな気配も感じられなかった。ギルモアとしても予測は不可能ながら、自身の信条によってパーソナルメディアの将来を勝手に期待するしかなかったのであろう。

ふりかえってみると、アメリカのメディア社会は最初は企業ジャーナリズムがのしてきて、それをテレビが食べ尽くしてエドワード・マローやウォルター・クロンカイトのようなキャスターをつくった。これに対抗していたのがラジオのパーソナリティで、これがいまのスター・ブロガーにあたる。

ついでケーブルテレビ時代になってCNNのテッド・ターナーが大成功を収め、そのうちPC時代からパソコン通信とDTPとデジタル放送が抜け出てメディアを席巻するかと予想された時期、横合いからするすると出てきたインターネットとケータイがあっというまに時代の寵児になっていった。

WWWの波濤が押し寄せたとき、つまりウェブが爆発したときは、1990年にティム・バーナーズ=リーが開発提唱したHTMLと、初期ブラウザーのモザイクの活躍が大きかったのではあるけれど、それを最初に知った技術屋や知識人たちも、またハッカーたちも、それが今日のような相互リンク待望社会やハッカー文化時代になるとはおよそ予想できなかった。

1994年、ペンシルヴァニアの学生ジャスティン・ホールが手書きのHTMLで「地下室のリンク集」という、いまならこれが最初の本格ブログだったかもしれないと思えるページを作成したときも、そこに学外の訪問者がぶらりとやってきたのは4日後のことだった。ギルモアがジャスティンにインタヴューすると、「ぼくはギーク(おたく)でありたかっただけ」と答えたという。が、そのギークが作ったリンク集がブログの原型になっていったのである。

インターネットの設計思想はエンド to エンドにある。それがP2P(ピア to ピア)になった。P2Pは音楽分野の「ナップスター」をきっかけに、ファイル共有モデルの拡張という方向に進んでいったため、制作者と消費者の区別はどんどんなくなっていった。ただしOUT大陸を除いて、だ。

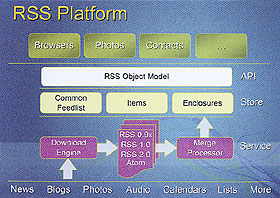

それでもP2Pの波及はとどまるところを知らない勢いで広がるだろう。質がどういうものになるかはおよそ保証のかぎりではないが、動物的なロングテイルと植物的なリゾームがあちこち局部的に張りめぐらされることはまちがいがない。それを促進させたのがブログ検索エンジンである。ウェブ上のすべてのドキュメントを検索するのではなく、ブログだけを検索対象にするエンジンだ。RSSやAtomなどの通知機能を利用する。

たしかにその威力はめざましい。制作者と消費者の区別がなくなっているだけでなく、発信者と受信者の区別もなくなっている。「テクノラティ」ではキーワード検索とニュース検索を含めて、いま2000万件のブログを検索対象にしているし、日本でも2003年10月に宮川達彦がRSSフィード検索エンジン「Bulkfeeds」を開発して以来、次々にブログ検索エンジンが開発されてきた。

こうしたブログ検索技術とデータマイニング技術をくっつけて、企業向けのマーケティングサービスをする動向も目立ってきた。日本でもソフトバンクBBにマーケティングツールとしてのブログ・ウォッチャーがすでに提供されているし、NTTレゾナントもブログやRSSリーダーに広告を出す可能性をさぐっている。アメリカの情勢はもっと過激で、AOLがブログメディア会社の「ウェブログズ」を2500万ドルで買収したばかりだ。こうした情勢はインプレス社の『米国ブログマーケティング調査報告書2005』に詳しい。

しかし一方で、ブログ・サービスには障壁も多い。大きな問題となるのは大量のスパムブログをどうするか。この自動生成ブログが次々にまかり通っていけば、検索エンジンのトップをスパムブログが大手を振って占めることは避けられない。はやくもグーグルのブロガーの半分はスパムブログだといわれている現状なのである。アメリカではすでにそうしたブロガーを排除する警告が出回っている。

いったいブログ的コミュニケーションはどうなっていくのか。ギルモアは1999年にウェブに発表された「クールトレイン宣言」に注目している。

そこには95のテーゼが提示してあって、その冒頭で「マーケットは会話だ」とあったかららしい。ギルモアはピンときた。ウェブの本質は「発信主義」から「会話主義」に向かっているにちがいない。そうだとしたらジャーナリズムも個人が感じたニュースを提供型講義型ではなく、会話型のようになるだろう。個人ジャーナリズムはオープンソースをめざしてブログっぽいセミナー会話型になるだろう。ギルモアの結論はそのあたりにある。

ぼくはどう見ているかというと、「読み・書き・そろばん」ならぬ「読み・書き・ブログ」における「読み」と「書き」と「ブログ」を分けて考えたほうがいいという見方だ。

すべてを自動検索機能や自動生成機能に頼ってはいけない。「読み」については、アグリゲーターサイトやRSS検索サイトを使えば世界中のブログから関心のあるトピックについて抜き出すことは可能だが、問題は「その関心」なのである。「その関心」を広げたり深めたりするには、いくらウェブを眺めていてもブログを読んでいても埒はあかない。それよりプラトンの1冊やマラルメの1冊から「その関心」を拾うべきなのだ。

「書き」についても、はやまらないほうがいい。書くリテラシーには、書くことの広がりと深まりのそれなりのスキルというものがある。その醍醐味にかかわらないかぎり、いくら書いても徒労感覚がのこるばかりなのである。たしかにブログが「会話」スタイルを拡張していくであろうことは予想がつくけれど、「書きこむ会話」はキリがない。書くとは「カギリ」に向かうことなのであって、キリなく書くことではないはずなのだ。かつてもいまも電話は会話型メディアであるが、電話は切ればすむから「カギリ」が見えていた。ブログにはそれがない。

おそらくブログはますますビジネスシーンやメディア統合の嵐に巻き込まれていくにちがいない。すでにモブログやテレビブログが水面下で準備されている。それをまた、ニッポン放送やTBSの買収劇ではないが、株価によって動かすというM&Aの仕掛けが派手に後押しをする。

自由に遊ぶなら、界を限ったブログでいまのうちにたのしむことだ。その点では、クリス・クルガーやダン・ギルモアの言う「自己組織化する編集局」が、まあまあ妥当な案配というものだろう。

著者のダン・ギルモアについては、「インターネットマガジン」が2005年12月号でインタヴューをした。この号は「ブログ進化系」という興味深い特集号にもなっている。とくに目新しい発言はないが、アメリカのブログがジャーナリスティックであるのに対して、あいかわらず日本のブログが日記ふうであることが確認できる。ただし、アメリカのブログは生まれてまもなく消えていくほうが多いとも言う。ダン・ギルモアが立ち上げた「ベイオスフィア」は(http://bayosphere.com/)で覗ける。