父の先見

青土社 1996

David Bohm

Wholeness and Implicate Order 1980

[訳]井上忠・伊藤笏康・佐野政博

デヴィッド・ボウイもいいが、デヴィッド・ボームは同じくらい衝撃的だった。『現代物理学における因果性と偶然性』(東京図書)を読んだころ、ちょうどハイゼンベルクの『部分と全体』(みすず書房)の翻案に夢中になっていたふんどし一丁の稲垣足穂翁から、「いま、松岡さんは物理学では何を読んでるんや」と訊かれたことがある。

ふんどしから零れる萎びた一物に呆れながら(べつだん困りはしなかったが)、「以前はシュレーディンガーでしたけど、いまはボームですね」と答えた。足穂翁は「ふーん、ボーア(ニールス・ボーア)ともボルン(マックス・ボルン)ともちごうて、ボームなんか。ややこしいな」と笑った。ボームを御存知ではなかったようだ。まさにデヴィッド・ボウイが《ジギー・スターダスト》で乗りまくっているときだった。

ボームは量子力学の大成者ではない。新たな数式の確立や物質運動の発見にも寄与していない。どちらかといえば異端に属する。量子力学の渦中にいて量子力学に注文を出し、量子力学と意識の関係に注目しつつあった。

いまなら「量子脳」とか「量子コンピュータ」という概念も流通しつつあるが、当時は「量子と意識」などという組み合わせを科学者が言い出すなんて異端もいいところだった。そういう意味では最初の量子哲学者といったほうがいい。だから、そういうボームに注目するのはそのころニューエイジ・サイエンティストとよばれたベイトソン派の連中が多かった。カリフォルニア大学バークレー校のフリッチョフ・カプラなどがその代表的な一人だった。

そういうボームに、カリフォルニア派に劣らずおっちょこちょいのぼくもいっかな惹かれたのではあるけれど、その一方でちょっぴりだが、ボームに対しては重要な注文もあった。今夜はその注文を書きたいために、ボームの思想をさらっと案内する。注文は最後に一言加えるだけにするけれど、ぼくが何を言いたいかはそれで十分に伝わるだろう。

相対性理論と量子力学は世界の描像に対する接近方法は異なるが、世界を分割不可能な全体として見ようとしていることでは一致している。物質と時間と空間が分かちがたいだけでなく、その光景を見ている観測者も世界の一部にくみこまれていると見る。ボームはこのことを「流動運動する分割不可能な全体性」とよんだ。

ボームは部分と全体を分けたくない。断片的記述と世界的記述を分けたくない。断片化は世界観を中断するもので、ときに固定化に陥りかねない。だから部分と全体を分けたくない。分けたくないだけではなくて、そのあいだに間断なき「流動」(flowing)があると考えたかった。そこには分断がない。この流動は物質の運動であって、時間の流れであって、空間の継続でもあるが、ボームにとっては思考そのものの様式の問題で、かつまた言語の様式の問題でもあったのである。

もともとボームはボーアのコペンハーゲン解釈にいくつかの疑問をもっていた量子力学者である。物質が「宇宙→天体→重力→気象→物体→分子→原子→原子核→粒子→素粒子→……」というふうに、どこまでも分割されて「質的無限性」をもつことに名状しがたい疑問をもっていた。つまりボームは量子力学の現状に不満があったのだ。

ぼくが『現代物理学における因果性と偶然性』とともに関心を寄せた1冊にテッド・バスティンが構成して柳瀬睦男さんらが訳した『量子力学は越えられるか』(東京図書)があった。1968年にケンブリッジでおこなわれたコロッキウムの記録なのだが、まとめ役のバスティン、論客のヴァイツゼッカー、ブーツストラップ理論のチューらとともにボームも参画していて、それぞれがなんとか量子力学の新しいパラダイムに向かおうという姿勢を見せていた。

その姿勢の根底には、物質が流動しつづけて変化をしているその状態を、「電子」「電流」「抵抗」といった概念で分割したくないという見方があった。分割不可能な流れを想定したいという見方だ。この見方はボームに一貫している。しかしそれには、ボーム自身が新たに挑戦しなければならない問題もあった。ボームは量子力学の限界を考えていたのではなく、量子力学を語る「言葉」に限界を感じていたからだ。

たとえばラテン語やギリシア語では、健康(health)と全体(hale)は同じ語源になる。神聖(holy)と全体(whole)も同じ語源だ。それなら神聖と健康を分断してはいけないはずだった。また、理論(theory)と劇場(theater)も同じ語源で(テオリアから派生した)、どちらも世界を見るためにある。

これらは「世界の見方」においてつながっている。ここまではいい。ようするに名詞はうまく選びさえすれば、そしてその語源の連鎖を看過しないようにしさえすれば、なんとかつながっていく。

けれども世界中の言語がほぼ採用している「主語―述語―目的語」という言述の様式(mode)となると、どうか。この構文の様式で語られていることは何でも正しいとされすぎてはいないのか。その意味は受け取るほうがちゃんと理解すればいいと考えられすぎてはいないだろうか。とくに他動詞をつかうときは、空間を隔てた客体に行為や作用を及ぼすことになる。これは思考を言語の様式が縛ってはいまいか。

たとえば英語で“It is rainning.”というばあい、雨を降らせているのは主語の“it”ということになる。この“it”は何なのか。これでは雨と主語とをいったん分離してしまったのではないか。どうしても「主語―述語―目的語」にしたいなら、“Rain is going on.”だろう。天気の話程度ならこれでもいいかもしれないけれど、科学者が物理現象を語るときにもそうなっていることが少なくない。「素粒子は相互に作用をおよぼしあっている」というときも、科学はこの問題に立ち会っている。

素粒子という存在は、宇宙の全体的な場の運動における相対的に不変な形式をあらわしている。だから「素粒子は相互作用している」のではなく、「素粒子は互いに混じり合って相互浸透している継続的な運動である」と言ったほうがまだしも正確なのだ。

もうすこし厳密にいえば、「素粒子は互いに混じり合って……継続的な運動で……そのような運動を見ている観測者にとってもそう見えるもの」と付け加えたほうがいいにちがいない。

ただし、こんなことでは理科の言葉を厳密につなげようとして、いたずらに複雑でまわりくどい表現を強いることになるだけだ。ボームは物質の運動の全体と主客を分けないでもっと「流動」として捉えたい。それならそのような「流動」をあらわす物理的な言葉の様式があればいいはずだ。

ぼくはこのボームの気持ちをとてもよく理解できたけれど、物理学者のボームが「流動」のための言葉の様式の開発に挑戦するなどとは予想だにしていなかった。ところがこの科学者はあるときそれに挑んだのだ。それを「レオモード」(流態)という。

ボームが「レオモード」という言葉の様式に挑戦していたらしいことは、1979年にコルドバで開かれた「科学と意識」というコロッキウムから伝わってきた。このコロッキウムは『科学と意識』シリーズ(たま出版)として竹本忠雄さんが監修して全5巻に翻訳刊行された。

このコロッキウムはフランス語で“Science et Conscience”というタイトルがついている。「シィアンス・エ・コンシィアンス」は「知」をあらわすラテン語“scientia”を両含みしていてちょっと洒落ていた。ボームのほかにブライアン・ジョセフソン、ユベール・リーヴズ、ポール・ショシャール、カール・プリブラム、エミリオ・ガルシア゠ゴメス、井筒俊彦、ジャン゠ピエール・シュニッツラー、フリッチョフ・カプラ、キャスリーン・レインほか総勢100名近くのハイパージャンルの研究者たちが結集した。「科学がついに意識をとりこもうとした」と騒がれて有名になったコロッキウムだった。

ボームのレオモード(rheomode)は、「主語―述語―目的語」の支配がおこす思考の断片化と分断化を脱するために、動詞変化を主要なモードとして記述できる方法を試みようとしたものだった。

レオモードというアイディアについては『断片と全体』(工作舎)にも、本書『全体性と内蔵秩序』にも自己解説している。どういうものかというと、物理学に必要なレオモードという“分割しにくい思考言語系”をつくろうというものだった。

そのごく一部を紹介すれば、たとえば“relevant”(妥当)という言葉がある。科学ではしょっちゅう使う重要な用語だ。AとBの現象や状態が互いにレリバントであるかどうかは、ときに決定的な科学の成立を左右する。

この言葉は“relevate”(妥当する)という動詞から派生しているので、“elevate”(上げる)と同様に「そこに注意を引き上げる」という意味をもつことができるだろう。それならそこには“levate”(持ち上げる)という言葉が近接していい。そうすると“relevate”はきっと、思考や言語によって示された特定の文脈に「ふたたび注意を入れこむ」という意味をもつだろう。ということは“relevation”といえば何かの現象が再帰的思考のモードになったことを示し、“ir-relevation”はそこから逸脱していくことを意味するはずだ。

こんなふうに、ボームはもっぱら動詞を語根とする一連の流態的な言語構造そのものをつくっていけば、科学にとってかなり重大な、たとえば“relevant”に関する言述や議論を分断することなく進められると考えたのである。

もうひとつ、例を紹介する。いまは誰もが知っているビデオ(video)はラテン語の動詞“vidēre”から派生した言葉である。映像になったものを見るという意味がある。そこでここに試みに“vidate”という動詞をつくってみる。これはさきほどの“levate”(持ち上げる)の“-ate”に準じて、たんに見るというよりも、注意を持ち上げながら見ること、すなわち認識を喚起して見るという意味をもつ。

そこでここから“revidate”を派生させて再認識や再試験する行為を流態言語にあらわしてみると、たとえば“revidant”などという言葉がつくれる。“relevant”に共鳴して、「再認識・再試験してみると適合していた」という一連の行為を切れ目なくあらわすことになろう。そうであるなら“revidation”はそうした認識の継続状態に対応する物質運動状態であろうし、“ir-revidation”はその注意が逸れるような状態なのである。そして、ここは詳細を省略するが、たとえば“divide”(分割する)はこれら“video”群の認識を対象としても分断するということになるはずなのだ……。

認識や認知の分割をすることなく、数式を使うこともなく、対象についての思考を一貫した適切な言語によって進めたいという願望は、哲学者や認知科学者なら一度は抱くものだろう。しかしそれを量子力学者が試みるという例はあまりない。ボームはそれを試みた。本書には不十分ながらも、そのことに挑戦した計画の一端が書いてある。

こうしてボームは本書の表題ともなった「内蔵秩序」というものに向かっていったのだ。本書の骨法にあたるところだ。

内蔵秩序という日本語訳が妥当かどうかはわからない。原文ではインプリケート・オーダー(implicate order)が元の用語で、これはエクスプリケート・オーダー(explicate order)に対比させられている。本書の訳者の井上忠はこちらには「顕前秩序」をあてた。

内蔵秩序も顕前秩序もややわかりにくい。『科学と意識』を訳した竹本忠雄はインプリケート・オーダーを「暗在系」として、エクスプリケート・オーダーを「明在系」と訳した。こちらのほうがレオモードふうにはずっと洒落ているが、その後の日本での議論を見ているかぎり、まだ定着していないようだ。

訳語はさておき、インプリケート・オーダーとは本来の流動的全体性が“implicit”に“enfold”されている秩序ならぬ秩序のことを示す。包みこまれているため秩序が隠れたままになっている。これに対してエクスプリケート・オーダーは“unfold”されて、いわば外部に巻き上がっている。

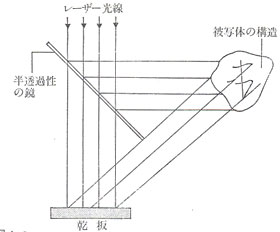

たとえばテレビの電波は空気中ではインプリケート・オーダーとして伝播して、受像機で“unfold”されてエクスプリケート・オーダーになる。コンピュータのデジタル信号も、脳における電気化学信号システムもおおむねそうなっている。ボームはもっと適切なメタファーとしてホログラフィを選んだ。レーザーによる結像ホログラムにはまったく明示的な像がなく、その情報のいっさいが隠されているのだが、そこにふたたびコヒーレントなレーザーが照射されることによって、それまで包みこまれていた情報が巻き上がってホログラフィとして顕在してくるという例だ。

このようなメタファーをボームが選んだため、ボームの内蔵秩序論はしばしば「ホログラフィック・パラダイム」とよばれた。これはそのころ脳科学者のカール・プリブラムが『脳の言語』(誠信書房)で仮説したホログラフィ仮説とも対応していた。

問題は世界を記述するにあたって、何をエクスプリケート・オーダーにして、何をインプリケート・オーダーにするかということである。

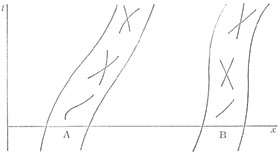

デカルトはすべてを明在系にするために、直交座標(デカルト座標)という思考方法と表示方法の直結を好んだ。ニュートンも同じ立場に立った。量子力学にはこれはあてはまらない。量子のふるまいはエンフォールドされた確率的な潜在性のうちにある。そもそもの動きはインプリケートされている。それをエクスプリケートさせると、アンフォールドされて波になったり粒子になったりする。さらに量子力学は、インプリケートされた量子のふるまいを観測しようとすると、本来のふるまいが記述できないことをあきらかにした。これがハイゼンベルクの不確定性原理である。

ボームはそうした量子力学をもっと充実して語ろうとしているうちに、「物質と意識の分断できない関係」を記述することこそが重要で、そのためには何をすればいいのかというほうへ問題を発展させていったのだった。物質と意識の分断できない関係を記述するとは、不確定性原理や観測の理論が要請する「観測者を含んだ物質の運動の全体性」を記述するということにあたる。

ここに1個の種子があるとして、これを土に蒔いたときに、科学者はこの種子がもつ将来的全体像をどのように語ればいいのか。物理学というものはラプラスの魔をこえて、1個の粒子の過去・現在・未来を次々に記述できるようにすることを目標にしてきた。また、それがニュートン力学においてはたせると確認してきた。しかし量子力学と相対性理論はこれをゆさぶって壊してしまったのである。

これからの科学者は、おそらく素粒子には包みこまれたインプリケート・オーダーがあって、それが内部の動向を表出させてエクスプリケート・オーダーになっていくと説明するしかないのではないか。そのことを連続的に表現できる一連の数式と一連の言葉を用意するしかないのではないか。だとしたらそのような暗在系と明在系を連続的に語れるような物理学にとりくむべきである。これがボームの立場なのだ。

もっとわかりやすくボームの考え方を集約しよう。ボームは、物理学が電子とか素粒子とかと名付けているものは、インプリケート・オーダーとエクスプリケート・オーダーの交点の産物だと言いたいのである。量子力学が証したことはそのことだったと言いたいのだ。

ボーム自身はこう書いた、「量子の文脈では、われわれに知覚できる世界の諸相を支配する秩序は、さらに包括的なインプリケート・オーダーから生じるものでなければならない」。そしてすぐにこう付け加えた、「そのインプリケート・オーダーの中ではあらゆる現象を定義してはいけないのである」と。

これをぼくなりに補足するのなら、インプリケート・オーダーはそれ自身において自律的に情報を編集しているコンティンジェント(偶有的)な自己編集体なのだということだろう。そして、その自己編集体から何かを“explicit”に取り出そうとしたとたん、それはインプリケート・オーダーではなくてエクスプリケート・オーダーになるということなのだ。では、それは断片を嫌って思考を連続的な「流動」にしたことによって生じた考え方なのか、それはボームにしてはちょっと慌てすぎた結論だったのではないのか――というのが、ぼくが冒頭に書いておいたボームに対する注文である。

ぼくは量子力学にふさわしい自然言語というものがあるとしても、それによってすべての部分や断片を全体の秩序にくみこんだものとしてあらわそうとするのは無理があると思っている。むしろ部分や断片のための言語をのこしたままに現象の文脈を記述するほうが、量子力学らしいと思うのだ。

科学は言語になりつづけられないが、言語と無縁でありつづけるわけにもいかない。科学者が言語の様式に挑戦することは、今後も必要なことである。それはゲーデルの不完全性定理やヴィトゲンシュタインの後期哲学でもあきらかになったことだった。そこに挑戦したボームの勇気は稀有だった。

しかしながら、言語はそれ自体がきわめて不備なものでもある。言語の出来ぐあいに過度な期待をしてはいけない。科学の不備をそういう不出来な言語で補うにはそもそも限界がある。逆に、言語にはその成り立ちと機能性において、科学とは異なる有効なところもある。それは、「言語は言語で埋め尽くせないようになっている」ということだ。言語の本質には断片と全体に整合性をもたないという不思議が隠れているということなのだ。

言語はその内側に、全体に連ならない断片性をかかえもっているというところが言語のおもしろさなのである。そこがボームにはわからなかったようだ。

それゆえ、科学の譜面はすべてが言語の歌にはならないし、すべてを歌にすることがかえって科学の誤りになることもあるわけなのだ。デヴィッド・ボウイになぞらえていえば、そこは歌にまかせないで、ギターやドラムや衣裳にまかせるべきこともあったということになる。