父の先見

集英社 1998

Deborah Cadbury

The Feminization of Nature 1997

[訳]古草秀子

精子の数が激減している。デンマークの調査では過去50年間で半分になった。エジンバラでは25年間で25パーセントも男性の精子が減少していた。パリの調査もこれに近かった。王立エジンバラ診療所のスチュアート・アービンは減少が1970年代から顕著になっていることをつきとめた。

野生動物ではオスのペニスが小さくなりつつある現象が目立っていた。ある地域のワニは小指ほどのペニスになっていた。セーヌ川のオスのウナギは半ばメスになりつつあったし、オスがメスのように産卵する例も少なくない。オスの性ホルモンであるテストステロンの値が落ちているのだ。いったい野生動物が性転換をしてどうなるか。

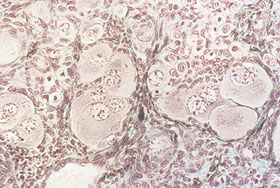

人間のほうでは、乳癌や前立腺癌や精巣癌がいちじるしくふえている。精巣癌は若い世代に多くなっていた。オックスフォードでは50年間に出生時の停留精巣(陰嚢の中に精巣が入っていない)が40パーセントもふえていた。男の子の生殖器にも異変がおきていた。尿道下裂という奇形現象である。そんなとき、コペンハーゲン大学病院のニルス・スキャケベクは不妊男性の精巣を調べているうちに、見たこともない異常細胞があることを発見した。

いったい何がおこっているのか。各地での調査と研究の結果、これらの異常な現象のすべてに共通することが、ひとつだけ浮かび上がってきた。いずれもなんらかの理由で、エストロゲンがもつ作用と似た作用をうけていたということだ。エストロゲンとは動物ならばメスのホルモンのことを、人間ならば女性ホルモンのことをいう。

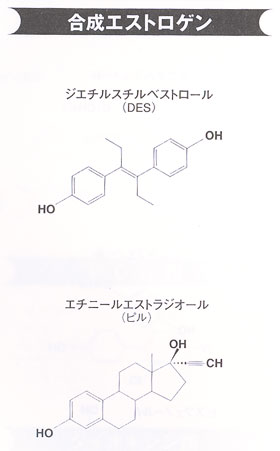

アメリカでは1950年代から80年代にかけて600万人もの赤ん坊がDESという"薬物"にさらされた。DESは快適な妊娠期間をおくるために妊婦が飲みまくったもので、しかも流産予防にも効くとも、事後に飲む経口避妊薬とも喧伝された。広告にも「大きくて丈夫な赤ちゃんをお望みなら、ぜひDESをお試しください」と謳われた。

それだけではなかった。DESは育毛トニックにも精力増強のためのセックスピルにも使用され、農家では家畜の体内に入れたり飼料にまぜたりして、家畜を早く太らせるようにしていた。

ところがDESを浴びた赤ちゃんは丈夫でも元気でもないばかりか、障害をもったり、また死産してしまったということが、のちになってわかってくる。

DESは「ジエチルスチルベストロール」という合成エストロゲンだったのである。女性ホルモンの天然エストロゲンになりすました合成化学物質だったのだ。つまりはニセのエストロゲンなのだ。子宮内でDESにさらされた胎児には悲惨な結末が待っていた。

DESが女性ホルモンの仮面をかぶった悪魔だということは、すぐに突き止められたのではない。長らく、たんに女性ホルモンの過剰な投与が母体や胎児に悪影響をおよぼしているというふうに解釈された。天然エストロゲンと合成エストロゲンのちがいは理解されていなかった。それがしだいにあかるみに出ることになったのは、ひとつにはサリドマイド事件がおこったこと、もうひとつは殺虫剤で有名なDDTにニセのエストロゲン効果があったことが判明し、あまつさえ母乳からDDTが検出されるという報告が相次いだせいだった。

事態は深刻な様相を呈していった。けれども、合成エストロゲンの何が問題なのか、ほとんど見当がついてはいない。深刻な事態の原因が見えてきたのは、ノースカロライナの国立環境健康科学研究所のジョン・マクラクランがPCB(ポリ塩化ビフェニル)の連鎖作用をつきとめてからだった。

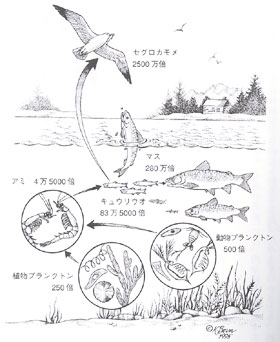

PCBはきわめて安定した化学物質であるので、ほとんどどんな表土や空気や植物や水からもppm単位で検出できる。研究チームはPCBが食物連鎖のなかでどのように蓄積されていくかを調査した。水を飲み植物を食べた動物をまた別の動物が食べていくうちに、なんとPCBは驚くべき数値で高濃度化していることが判明した。人間はその高濃度化したPCB入りの魚や肉や乳製品をぱくぱく食べている。とくに毒性の強いPCBが食物連鎖の最後に立つ側の動物に蓄積されやすいことも判明した。

こうして決定的な糸口にたどりつくことになる。PCBにはエストロゲン・レセプターがくっつきやすいことがはっきりし、そのようなPCBは合成エストロゲン化をしていたのである。生物間で擬似エストロゲンが作用していたのだ。事態は妊婦や赤ちゃんにおこっていただけではなかったのだ。ふつうに食事をとっているすべての生活者にPCBはゆきわたっていたのである。

やがてPCBだけではなく、DES、サリドマイド、DDTなどのいずれの合成化学物質も、エストロゲンの仮面をかぶったまま「有毒の遺産」を生態系にもたらしている張本人だということが見えてきた。ニルス・スキャケベクが不妊男性の精巣に発見したのは、擬似エストロゲンによって生じた異常細胞だったのである。

1993年、BBCは「ホライズン」の特集番組として『男性への攻撃』(Assault on the Male)というドキュメンタリーを放映した。ある化学物質とそれを真似する作用の恐ろしさを一挙に世界に広めた番組だ。センセーションを巻きおこした。その化学物質の総称は「内分泌撹乱物質」、またの名を「環境ホルモン」という。

本書は、この『男性への攻撃』をプロデュースした女性プロデューサーによる丹念な報告書だ。ドキュメンタリー・タッチでとてもわかりやすく書いている。環境ホルモンにとりくんだ研究者たちのインタヴューもふんだんに入っている。とくに生体内に入りこんだ合成エストロゲンの作用に注目したため『メス化する自然』という特異な標題になった。

番組のほうはエミー賞を受賞した。NHKがBSで邦題を『精子が減ってゆく』にして放映したので、ぼくも見た。本書と同様、環境ホルモンの恐怖をみごとに描いていて、かつ、研究者たちが正体不明の"敵"に一歩ずつ近づいていくスリル、真実を発見したよろこび、政府や産業界から発表を抑圧された事実、苦しむ患者たちと医師の交流、新たな研究分野が騒然と立ち上がっていく様子などが、ほぼ完璧に編集された番組になっていた。

こういう番組を見るとBBCの深みと厚さを思い知らされる。ぼくもかつてライアル・ワトソンに頼まれて大相撲を素材にしたBBCのドキュメンタリー番組を手伝ったことがあるが、その徹底した制作方針と準備力に驚かされた。日本のテレビ番組ではいわゆる"箱書き"と称するシノプシスは1時間ものでもせいぜい5、6枚なのだが、BBCのものはなんと100ページ近いのだ。

それはそれ、前もってべつの感想を書いておくけれど、本書は読みやすく伝わりやすいものになっているぶん、科学としての環境ホルモン問題や政治としての環境ホルモン問題には深くない。この点についてはたとえば、環境ホルモン問題を科学的にも政治的にも濃厚に掬い上げているシェルドン・クリムスキーの『ホルモン・カオス』などのほうがいい。

また、先行するすばらしい母型があったことも言っておく。本書にも登場しているWWF(世界自然保護基金)のシーア・コルボーンの果敢な研究と勇気ある生き方、および彼女がダイアン・ダマノスキらと書いた『奪われし未来』がその母型だ。とくに『奪われし未来』はレイチェル・カーソンの『沈黙の春』の再来とよばれた話題の書で、人体に及ぼす合成化学物質の恐るべき影響、つまりは環境ホルモン問題の全貌を、初めて研究者自身と科学ジャーナリストとが組み上げた記念碑だった。序文を当時のゴア副大統領が書いていることもあって、たちまちベストセラーになった。

デボラ・キャドバリーはこれをお手本にした。むろんキャドバリーはそのことに敬意を払っているが――。

内分泌撹乱物質(Environmental Endocrine Disruptors)とは、

ある作用を生体内でおこして内分泌系を撹乱させる化学物質のことをいう。だからホルモン作用物質ともいう。EEDと略称される。

ある作用というのはいろいろあるのだが、その最も代表的な作用が女性ホルモンのエストロゲンに似たはたらきをする作用、男性ホルモンを妨害する抗アンドロゲン作用、甲状腺ホルモンを撹乱する作用などである。そういう作用を体内に潜入させて、内分泌(ホルモン)の正常な作用を乱すのが内分泌撹乱物質のやっていること、すなわち環境ホルモン(Environmetal

Hormones)の正体である。

これまでPCBなどは、たんに悪質な汚染物質だというふうにみなされていた。むろん環境を汚染している物質であることは事実だが、しかし内分泌撹乱物質の悪魔的な特徴はそこにあるだけではなく、生体の体内に入りこんで、ホルモンに似た作用をもたらしながら生体のホルモンのバランスに異常をおこしていくところにある。ワニがメス化したのは、いまではDDEが体内にとりこまれたせいだったことがわかっているのだが、ワニがそんなことになったのは、DDEにひそんでいる合成ホルモンが本物のふりをしてホルモン受容体を騙すからだったのだ。

もっと困ったことに、内分泌撹乱物質が一番はたらきやすいのは胎児や乳幼児なのである。これは母乳に内分泌撹乱物質がなじみやすいことにもとづいている。たとえば合成されたエストロゲン類似化学物質は乳房のような脂肪の多い組織を標的にする。天然エストロゲンのエストラジオールは胎内ではほんの数分で効力のよわい物質に分解されて排出してしまうのに、合成エストロゲンは母乳をへて胎児にいたってそこに沈澱する。EEDはそこが巧妙だった。

ニクソンとキッシンジャーのベトナム戦争では「エージェント・オレンジ」とよばれる生物兵器がひそかに活躍した。枯葉剤である。上空から1100万ガロンの「エージェント・オレンジ」を撒き散らした。それでもアメリカはベトコン・ゲリラに敗退した。

エージェント・オレンジにはTCDDが含まれていた。ダイオキシンである。正確にはテトラクロロ・ジベンゾ・パラダイオキシンという。ダイオキシンには殺傷能力はなかったが、別の悪魔がひそんでいた。ベトナム戦争から帰ってきた兵士たちにしばらくすると異常がおこったのだ。癌にかかった者、生まれた子に奇形が出てしまった者、精神異常をきたす者、体力がおそろしく減退する者、いろいろだ。そのため、やっと世界中がダイオキシンの毒性を調査研究するようになった。検出技術が発達したせいもあって、恐ろしいことがわかってきた。

ありとあらゆるところにダイオキシンが散っていたのだ。空気にも土壌にも食品にもダイオキシンが溜まっていた。紙おむつからも母乳からも検出された。除草剤、PCB類、塩化ベンゼン類、フェニル類などの製造工場はおびただしいダイオキシンに覆われていることがわかった。パルプ・製紙・漂白工場の工業廃水や工業廃棄物にも多量に混じっていた。しかし世の中が最も愕然としたのは、ゴミ処理場がもたらすダイオキシンの量だった。

ダイオキシンは分解しにくい。脂肪親和性が高い。そのため体脂肪に蓄積しやすい。したがってPCB同様に、食物連鎖をたどるにつれて高濃度のダイオキシンがしだいに蓄積されていく。

そのダイオキシンの正体が内分泌撹乱物質だったのである。強力な環境ホルモンだったのだ。甲状腺に異常をもたらし、口蓋裂を発生させ、そして始末の悪いことに複数の体内ホルモンの値を変えてしまう力をもっていた。とくに性の異常をおこすことにかけては容赦をしない作用をもっていた。エストロゲンの値を大きく変えてしまうのだ。

こうして内分泌撹乱物質は環境にまじり、社会にまじり、食品にまじってわれわれに戻ってくることになったのである。その最も異様な変化は強靭な野生動物たちのジェンダーを狂わせていた。男の子の精子の量をへらしていた。

おそらくは「メス化」をおこしているのは動物や人間の男児ばかりではないはずである。われわれにはいまだその実態があきらかではないホルモン・ネットワークというものがあって、それはインターネットよりも広汎に、また強力に、それぞれのケミカルメッセージを交わしあっているはずである。そこにニセのホルモンや本物より強いホルモンがすでに混じっている。

われわれの体はこうしたケミカルメッセージを判別できないようになっている。それは本物の脳内物質と外部から注入されたドーパミンやアドレナリンとを、脳が識別できないのと同じことである。メス化がおこるのは、生殖細胞が生命を生むために純粋すぎるからなのだ。うぶすぎるのだ。それなら、やがては内分泌撹乱物質がウィルスやコンピュータ・ウィルスさながらに、本体の壁を食い破ってくることは目に見えている。