父の先見

国文社 1991

H.R.Maturana & F.J. Varela

Autopoiesis and Cognition 1980

[訳]河本英夫

魅力に富んではいるが、問題作である。円環的で自発的であるけれど、閉じている。閉じているのに、自律的でダイナミックである。発売されてすぐに思想界でも話題になったけれど、本書の意図がどれほど正確に伝わっていけるのか、予想しにくい。最初に読んだとき、そんな印象をもった。いくつか理由があるが、気がかりなことなど綴っておきたい。

マトゥラーナとヴァレラが提案しているのは、トポロジカルな理論生物学によって推理できる自律的・自己言及的・自己構成的なシステムはどういうものでありうるのかということだった。このシステムのことを「オートポイエーシスとしてのシステム」というのだが、まずもって驚かされるのは、二人が(とりわけマトゥラーナが)このシステムを閉鎖系とみなしたことだった。本書が書かれた1980年前後といえば、生物学や生物物理学がいよいよ生命的情報系を「非平衡開放系のシステム」として解読を進めていた時期で、ちょっと気が利いた研究者ならば生命システムを閉鎖系として扱うなんてことは絶対にしなかった。それをマトゥラーナたちが平然と、自律的で自己言及的で自己構成的なシステムは閉鎖系であると言い出したのだ。

オートポイエーシス(autopoiesis)とは何かということを理解するには、このシステムがなぜ閉鎖系とみなされたのかということから始めざるをえない。

本書がオートポイエーシス・システムの特徴として、くりかえしあげているのは次の4点だ。①自律性、②個体性、③境界の自己決定、④入力も出力もない。

この特徴だけから、このシステムが閉鎖系であることは導き出しにくい。生物を開放系のシステムとしてとらえるばあいだって、生命システムは環境の影響をうけつつもすべてを自己調整し自己維持しているのだから、そこからいえば当然に①自律的であり、そうした生命は遺伝情報の継承と物質代謝によって自己同一性を保つようにしているのだから、多くのばあいは②個体性をもっている。また、外界とはあきらかに一線を引いて摂取や排泄をおこなっているのだから、まさに③境界を自己決定している。

ここまでは開放系としての生物がすべておこなっていることなのである。だから閉鎖系とはみなしがたい。ところが次の、④の入力も出力もないというのが奇妙だ。入力も出力もないのならまさに閉鎖系であろうということだが、どうみても生物は入力と出力をしているはずで(食物を摂取し排泄していることも新陳代謝をしていることも)、何をもって入力と出力のない系を想定したのかが、すぐには理解しがたい。いったい何が閉鎖的で、かつ自律的なのか。

これらのことを理解するにはウンベルト・マトゥラーナの専門研究の内容をちょっとだけでも知っておく必要がある。

マトゥラーナはサンティアゴ出身、チリ大学で医学と生物学を修め、その後はロンドン大学とハーバード大学で神経生物学に向かい「認識の生物学」をめざして神経系の研究に携わってきた。ハトの網膜反応を研究して、外界の物理的刺戟には容易に対応していないことに気づいたようだ。そこで神経系モデル(ニューロン・ネットワークのモデル)を決定論的なシステムとして論理化していった。神経系のモデルによってオートポイエーシス理論の基礎を組み立てたのだ。実際にも本書で例証されている科学は神経系(神経細胞論)だけである。神経系以外ではない。

どんなモデルだったかというと、ニューロン(神経細胞)を「自己言及する代謝と遺伝の単位」とみなした。すなわち、ニューロンはそれ自身の作用(これをオートポイエーシスの初期の発現というのだが)を通じて自己の境界を決定しているというふうにみなしたのだ。ついで、そのようなニューロンの組み合わせで成立している神経系を、動きを受け入れる集積器領域(樹状突起と軸索の一部が構成する領域)と動きを生み出せる効果器領域(シナプス領域の広がり)とに分けた。用語はいかめしいが、ここまではそれほど特別の見方ではない。

しかし、ここからがオートポイエーシス理論にとっての重要な規定になるのだが、この2つの領域でおこっている求心的な作用(これが「入力」にあたる)と遠心的な作用(これが「出力」にあたる)とは、両者が有機的につながりつつも、互いに自己決定をするためのカップリング・システムになっているという。

これは何を意味しているかというと、ニューロン・ネットワークはそのどの部分をとっても内部も外部もないということ、つまりは入力も出力もしていないということ、いいかえればニューロン・ネットワークはどの部分にも原因をもたず、そのシステムはシステム自体の作動をもってすべての特徴としているということである。もしそうなっているのだとすれば、ニューロン・ネットワークはなるほど閉鎖系なのである。つまりは閉鎖的に自律しているがゆえに、神経系はオートポイエーシス・システムなのだ。

マトゥラーナ自身の説明によれば、こうなる。科学の言葉がほとんどなくて、システム理論の言葉ないしは社会哲学用語になっているのがわかりにくいのだが、どうもマトゥラーナはあえてそのように神経系を社会哲学的に記述することをこそ目標にした。ざっと、こんなふうだ。

◎ニューロンの特性、その内的構造、形態、相対的位置が、神経システムの連接を規定し、神経システムを相互作用するニューロンの動的ネットワークとして構成する。

◎ニューロンの特性が有機体の個体発生とともに変化するさい、この特性はニューロンの内的規定と神経システムの構成素としての相互作用の結果とに依存するので、神経システムの連接は有機体の個体発生とともに再帰的に選択されて変化する。

◎神経システムの連接は、それを構成するニューロンを通じて、それ自体が統合する有機体のオートポイエーシスに動的に従属する。

◎システムの作動という点では、神経システムは相互作用しあっているニューロンの閉鎖的ネットワークである。

◎つまりニューロン・ネットワークとしての神経システムには、内部も外部も存在しない。

◎神経システムの状態変化の起源という点で、内的原因と外的原因の区別が成り立つのは、有機体を単位体(ユニティ)としてとらえ、境界を特定することによって内部と外部を定義する観察者にとってだけである。

◎神経システムは関係とだけ相互作用する。

かなり大胆な説明だ。これだけの説明でピンとくるならいいけれど、神経系が閉鎖的で自律的な相貌をもっていることは、ニューロン・ネットワークの細部を研究してきた者たちから言わせると、なぜそのことばかりを強調するのかが、わからない。

だいたい、この説明は既存科学の言葉ではない。というよりも多くの生物学者にとっては、神経系を粗視的にわざわざ閉鎖系とみなしたり自律系とみなしたりする程度のことに、いったい何のアドバンテージがあるのかがわからなかったのである。ぼくも長らくそのようにみなす理論的なメリットを感じにくかった。

しかしマトゥラーナは(ヴァレラも)、そのような疑問にはいっさい答えなかった。ひたすら神経系モデルで萌芽したオートポイエーシス・システムを細胞全般の上に、生命過程の全般に、さらには社会システムにまで適用しようとする。神経系のモデルはたちまちすべてのシステムに拡張されていったのだ。二人がふたたび共著した『知恵の樹』(ちくま学芸文庫)がその試みの拡張を告げていた。

ともかくもこうして、システムを生命理論に特有な非平衡開放系ととらえるのではなく、むしろ自律的閉鎖系であるとみなすことの魅力が次々に議論の俎上にのっていったのである。そこでは神経系のことは、棚に上げられていた。そして、構成素が構成素を産出するシステムが、つまりは自己産出系というシステムが、システムを自己構成するシステムが、つまりは新たなシステム理論の相貌の特色が、熱っぽく語られていったのだ。

これでマトゥラーナとヴァレラの意図ははっきりした。二人は「生命システムは有機的な機械だ」とみなしたのだ。オートポイエーシス・システムとはオートポイエティック・マシンシステムだったのだ。

オートポイエーシスという概念は、マトゥラーナとヴァレラが1970年代半ばあたりにおもいついた造語だ。アリストテレスが設定した認識学習と行為表現のための重要な3つのスコープ「テオリア・プラクシス・ポイエーシス」のうちのポイエーシスに注目して、そこにオートがくっついた。

テオリア(teoria)は「観察・観相・認識」を、プラクシス(praxis)は「実践・行動・実行」を、ポイエーシスは「制作・生産・創作」をあらわしている。だからそのうちのポイエーシスにオートがくっついたオートポイエーシスは、直截には自己制作性とか自律的制作性を意味するものとなった。

アリストテレスにとって、ポイエーシスはテクネー(技)やアルス(芸)がかかわるすべてのことをさしている。技能から芸術までがポイエーシスに入る。アリストテレス自身は詩作をポイエーシスの眼目にしていたが、制作・生産・創作のすべてがポイエーシスなのである。制作というからには基本的には自己制作であるが、チームで制作してもそこに「想定された自己」がないかぎりは制作にならないので、ポイエーシスには「一人の」とか「単独の」という意味はない。

しかし、特別にオートの意味が強調されているわけではないので、マトゥラーナとヴァレラはあえてオートポイエーシスという造語に踏み切ったのだったろう。自動制作性とか自律産出性とか自己構成性といったニュアンスがある。

こういうふうなオートポイエーシス・システムの仮説的正体がだんだんあきらかになってくると、マトゥラーナとヴァレラの無謀とも頑迷ともいうべき仮説は、あれよあれよといううちに話題になった。とくに、それまでまったく顧みられることがなかった「システムの自己言及性」の雄弁性が強調されていった。

紹介するのが遅れたが、フランシスコ・ヴァレラもチリ大学で生物学を修め、ハーバード大学のウィーゼルのもとで神経生理学を研究して、チリ大学やCNRS(フランス国立科学研究センター)に依拠しながら、マトゥラーナとの共同研究に参画しつづけた。マトゥラーナより20歳ほど若く、早くから仏教に関心を示した。状況に埋めこまれた身体のめざめを探求してエナクティヴィズム(enactivism)にもとづいた仏教的実践と脳科学の結合の可能性にとりくみ、一人称による神経現象学(neurophenomenology)を提唱していたのだが、残念なことにC型肝炎が悪化して55歳で亡くなった。著書『身体化された心』(工作舎)がすばらしい。

さて、話を戻すけれど、従来、自己言及性の出現はその系(システム)の自己撞着や無限ループをあらわすものとおもわれていた。情報が自己再帰するばかりでは何も産出するものがないと考えられてきたからだ。わかりやすくいえば、その系に自己言及ループが生じてしまうときは、その系の設計ミスとみなされたのだ。

ところが、オートポイエーシス理論に光があたりはじめたのは、システムがもつ自己言及性の可能性に注目が集まったからだったのである。もしオートポイエーシス・システムが閉鎖系であるとしたばあいのメリットがあるとすれば、この自己言及性を特色にすることがメリットになるはずだった。まっさきに社会学者のニクラス・ルーマンがそのようなオートポイエーシス理論の社会学的効用を強調した。この説明についてはルーマンの『自己言及性について』(国文社→ちくま学芸文庫)で読める。

ルーマンはマトゥラーナらの仮説を知って、自己言及する個体こそが個体の独自性だということに突如として気がついたようだ。個体が個体であるのはそこに自己言及があるからで、社会が社会であるのはそこに自己言及が前提とされているからだということに気がついたのである。そして、生命や社会は自己言及システムの特別な一例だと考えたのだ。ぼく自身はこうしたルーマンの食いつきにはあまり関心がないのだが(むしろダブル・コンティンジェンシー仮説のほうに関心があるのだが)、オートポイエーシス理論が一躍脚光を浴びたのはルーマンのおかげだった。

ともかくも、このようにして閉鎖系という特色はシステム理論の新たな地平を告げたかのように見えてきた。話はとっくに神経系を超えてしまっていたのだ。それならば、このような仮説が何に有効なのかということだ。答えはとりあえずはかんたんだ。自律的システムの理論を追究している向きにとって有効だったのである。

自律的システムの理論とは、生物の活動を支えている生命系はどのような自律性をもってそのシステムを調整しているのか、それを説明するための理論のことをいう。

生命系は物質系や機械系とちがって、自己修正や自己調整を自律的にするシステムをもっている。物質や機械は自分で自分を修繕しないけれど、多くの生命系は細胞をとりかえ、負った傷を治し、新陳代謝をし、子供という生命そのものを生む。まさに「自己創出する生命」なのである。なぜ生命系がこのような機能をもっているのかについては、科学や哲学がつねにその謎解きに挑んできた。

ごく初期には水車や時計のような持続的な運動をする仕掛けがメタファーにつかわれて、生命系のメカニズムの解明が議論されていた。たとえばデカルトは時計をメタファーにした。こうした推理の方法を「機械論」という。まさにメカニズムをメカニックに解こうとする。

これに対して、メカニックな解きかたでは説明できない“何か”がそこに潜んでいるという見方が18世紀末から登場してきた。ビシャやミュラーやリービッヒに始まってドリーシュやベルクソンに及んだこの見方を「生気論」という。そこでは「エンテレヒー」(生気の正体として仮想された)に代表されるような、生命力・生気力・有機力といった生命に宿る“見えない力”が想定された。

しかし機械論も生気論も、生命系の自己構成性や自己成長性をうまく説明しきれなかった。環境との相互作用も形態形成も説明しきれない。そこでキュヴィエ、サンティレール、ラマルク、カント、シェリングらは、今日なら「システム」とよぶところの「オーガニズム」(有機的構成体)を想定するようになり、そのオーガニックなしくみが発生や分化や進化の鍵を握っているというふうに考えるようになった。これをメカニズム派に対するにオーガニズム派とよぶことにする。オーガニズム派は有機体がどのようなシステムをもっているかという推理に一斉に向かっていった。

かくて、こうしたオーガニズム派の要請を最初に統合したのが第521夜に紹介したフォン・ベルタランフィの『一般システム理論』(みすず書房)なのである。ベルタランフィの理論は自律的システム理論の最初の統合仮説であった。しかし、ここから理論の発展にからむ冒険と難産がつづくことになる。

ベルタランフィ以降の自律的システム理論の展開を整理するのは、容易ではない。面倒でもある。いろいろの仮説が出てきては消え、いくつもの仮説がくみあわさって、ときに隘路にはまり、ときに突飛に遊びすぎ、それでも一途な編集がされつづけてきたからだ。その流れをわかりやすく説明するのはぼくにはできそうにない。

そこで、ここでは本書の翻訳者である河本英夫の卓抜な解読力を借りることにする。河本は翻訳者にはとどまらない。日本におけるオートポイエーシス理論探索の第一人者であるだけでなく、マトゥラーナ、ヴァレラ、ルーマン以降のワールドワイドな議論を一気に抜き切った理論家であって、ぼくが見るに、いまのところオートポイエーシス・システムの展望について河本以上の成果をあげている者はどこにもいない。

その河本が『オートポイエーシス・第三世代システム』(青土社)という本のなかで、いまのべた自律的システム理論の歴史と変遷を明快に分析してみせていた。いまはその要約論旨を借りようとおもう。河本は自律的システム理論の変遷を第一世代、第二世代、第三世代と分け、第三世代システムとしてオートポイエーシス理論を位置づけてみせたのだ。ぼくなりの補足を加えて、手短かに案内する。

第一世代のシステム論は「動的平衡システム」である。ここでは、有機体は外部の環境と物質代謝やエネルギー代謝をしながら自己を維持しているシステムとみなされる。環境条件がかなり変動しても、この自己維持はなかなか壊れない。これをいいかえれば、動的平衡システムとしての生命系は、入力と出力の流れのなかで持続的に「ゆらぎ」を解消しながら自己維持するシステムたらんとしているということになる。

たとえば、はやくも博物学者サンティレールはこのようなシステムには「相互位置不変の原理」「相互補償の原理」「平衡の原理」がはたらいていると見た。同じく博物学のキュヴィエは各器官が共通の機能をおこなうように協働作用がはたらいていると見た。カントもこの見方の一人で、生命系の各構成要素は全体を維持するための目的によってそれぞれの位置と機能が示しあわせていると見た。そこには「部分は全体に関与することによってのみ機能する」あるいは「すべての部分は互いの原因とも結果ともなっている」という見方が萌芽していた。

これらの先駆的な見方に決定的な特徴を与えることになったのは、生理学者ウォルター・キャノンが提唱した「ホメオスタシス」(homeostasis)という概念だ。有機体にそなわっているだろう恒常性の維持という機能をホメオスタシスと名づけた。生命系はセットポイントというものをもっていて、つねにそのポイントに合わせてシステムを安定させようとする。暑ければ汗をかき、寒ければ鳥肌をたてるというのがホメオスタシスだ。これは第175夜に紹介したクロード・ベルナールが血液の循環などを観察して仮説した「内的環境」という概念をさらに発展させたものだった。

内的環境としてのホメオスタシス概念の確立は、自律的生命システムを解くにあたっての重要な寄与をした。この概念によって、生命系が外部環境のなかで自分自身で「自己の境界を決定している」ということがだんだんにあきらかになってきたからだ。先頭を切ったベルタランフィの『一般システム理論』は、いってみればこれらの成果を統合したものだった。

有機体がホメオスタシスを通じて動的平衡を確保すると、そのシステムには安定した層のようなものが生じてくる。階層区分ができてくる。

ベルタランフィはそのような階層が多階層になっていることに気がついて、その各層ごとにオーガニズムが機能しているとみなした。そこまではいい。しかし、その説明だけでは足りなかったのである。一番の問題は各階層間の関係が説明できないことだった。そこでアーサー・ケストラーがその代表的な理論家の一人なのだが、各階層のあいだには一方における自律的な関係と他方における従属的な関係とが同時にはたらいているのではないか、その同時にはたらく機能をもつ何かがそこに動いているのではないか、そういう見方を提案した。

ケストラーはこのような特徴を「ヤヌスの双面」とみなして、その自律性と従属性を担当している「ホロン」(holon)という超要素単位を想定した。ぼくが工作舎時代に出版した『ホロン革命』はこの仮説集にあたる。のちに清水博がホロンを「関係子」に発展させたことについては第1060夜にのべておいた。

こうして、おおざっぱにいうのなら、第一世代のシステム論は動的平衡を保つためのオーガニズムに関する理論と階層間を関係づける理論とを組み合わせるという方向に進んでいくのだが、ここに新たな視点が誕生してきた。それが第二世代のシステム論だ。

第二世代のシステム論は「動的非平衡システム」を対象とする。物質代謝とエネルギー代謝をしながら、システムの形成を通じて周辺条件を有利に変えていく開放系を扱う。このシステム論では、第一世代の理論が克服できなかった階層間の関係の問題を「階層は自律的に生成される」というふうに考えた。階層生成論に変えていったのだ。

ただし、ここから2つの仮説に分かれた。ひとつは「前成説」というもので、生成のプロセスによって生じたものは当初から微妙なかたちで潜在していたという見方だ。もうひとつは「後成説」である。そもそも未分化だったものが生成のプロセスのなかで徐々に秩序だったものに形成されていったとする見方をいう。

後成説を提案したのはぼくがいっとき傾注していた発生学者のコンラッド・ウォディントンで、このようにしてできた生命系を「エピジェネティック・ランドスケープ」(後成的風景)と呼び、そのように生成のプロセスが進むことを「カナリゼーション」(運河化)と名づけた。そして、生体はこれらを酵素のアロステリックな効果によって、自律的に活動させるようにしていると見た(その後、ここから「エピジェネティクス」が誕生した)。

理論の趨勢は後成説のほうに進んだ。しかしながら、このような見方はまだ発生学の特定のレベルにとどまっていて、生命系が外部環境とどのような関係をもっているからそのようになったのか、いったい何が未分化の要因をのちになって活性化させているのかが説明できず、とりわけ生成のプロセスに階層的な飛躍と見える現象、すなわち「相転移」がおこることと、生物たちが「自己の境界」を絶妙に変動させていくことを説明しきれなかった。

オーガニズム派はいったん立ち往生をする。そこへ意外な方角から強力な援軍がやってきた。プリゴジンやハーケンやマンフレート・アイゲンや清水博たちである。かれらは物質現象の分子的解明を進めるうちに「自己組織化」のしくみに気がつき、それをしだいに生・情報系の理論に適用していった。

プリゴジンがあきらかにしたことは、自己組織化現象が熱力学的な平衡状態から十分に隔たった非平衡な開放系でおこるということである。開放系というのはシステムがつねにエネルギーの流れにさらされているということを示す。そこでは大エントロピーの増大に反して、「負のエントロピーを食べる」(シュレーディンガー)というような秩序の形成がおこるとみなされた。この秩序形成はシステム内部の「ゆらぎ」(fluctuation)を動因としている。

ハーケンがあきらかにしたことは、相転移がおこっているときには分子間に協調的なシナジーが動いているということだ。相転移は「ゆらぎ」がきっかけだった。アイゲンがあきらかにしたことは「ハイパーサイクル」の発見を通して自己触媒システムが作動していることだった。階層が安定しているとき、生成のプロセスの産物そのものが生成プロセスを自己触媒的に調整しうるというのがハイパーサイクルで、ここでは自己複製的な構成素の自己とシステム全体の自己とが重なってきて、そのことが階層分化を促している。

これらの自己組織化理論は、「ゆらぎ」によって新たな秩序の形成がおこるということ、階層は自己生成されているということ、そのようなことが可能になる自己の境界の決定には非平衡開放系という状態が関与しているという見方が有効であることを天下に知らしめた。それはまさに太陽系地球に生じた生命系がおこなっている自律的システムの特色をみごとに言い当てていた。

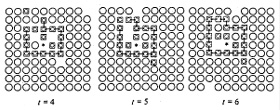

第三世代のシステム論が「オートポイエーシス・システム」である。システムを自己決定しているシステムだ。すなわち、みずからの構成素と相互作用しながら作動する自己言及システムであって、そのように作動することでみずからの構成素を次々に産出しているシステムである。このような見方をとる理論はどこが第一世代や第二世代のシステム論とちがっているのか。

第一に、オートポイエーシス・システムは産出するプロセスそのものなのだから、階層をつくる必要がない。階層ではなくて「プロセスのネットワーク性」があるばかりなのだ。それでいい。

第二に、オートポイエーシスが自己言及しているということは、あえていうなら同義反復によってシステムを作動させているということである。産出プロセスのネットワークが構成素を産出し、構成素が産出するのは産出プロセスのネットワークなのである。つまり自己が自己を生んでいる。そういう自己創出システムなのだ。こういう見方は、自己があって組織化が進むシステム理論とは異なっている。オートポイエーシスの自己は作用主体ではなく、システムの作動そのものを自己としているシステムなのだ。

第三に、オートポイエーシスは空間や時間に煩わされていないということがある。第一世代のシステム論も第二世代のシステム論も、そこには時空間の領域との疎密な相互作用が前提になっていた。だからこそ熱力学的な非平衡性や不可逆な時間の条件が想定されてきた。しかしオートポイエーシスではそうした空間条件や時間条件すらシステムの産出プロセスが自己決定してしまう。

この3つの特徴は、今日の生物学があきらかにしている情報生命系の条件から見ると、理解しにくいかもしれない。今日の生物学の多くがオーガニズム派に属していて、メカニズム派では説明できないことを説明する努力を払ってきたからだ。

ところがオートポイエーシス理論はあえてメカニズム派に戻るかのように、新たな機械論を復活させた。オートポイエーシス理論は機械的決定論なのである。

タンパク質と核酸をシステムの重大な構成素としてスタートをきった地球生命系では、こうした機械論はもはや適用しにくいと考えざるをえないのだが、けれどもオートポイエーシス理論は、その考えかたにあえて別れを告げるのだ。タンパク質や核酸ではなくて、もしも鉄のイオン交換を用いてオートポイエーシスが成立するのなら、そこに別個の構造をもち別個の産出プロセスをもつ有機体が成立したっていいはずだと、そう、判断するのである。

いったい、これらのことは何を示唆しているのだろうか。それとも、もはや理論のための理論だけを弄んでいるのだろうか。誰もが考えつかないようなことを考えてみただけなのか。そういう可能性もありうるだろうけれど、そこに理論としての価値を見いだすとするのなら、すなわちオートポイエーシス理論がもし何かを示唆しているとすれば、それはおそらく「創発」(emergence)とは何かについてのまったく新しい示唆をもたらそうとしていると考えるしかないだろうとおもわれる。

もう一度、第一世代と第二世代の見方を比較していうのなら、動的平衡を前提とする第一世代のシステム理論では、創発は稀な偶然から生じて、それがゆくゆくシステム全体が組み替わってしまうような構造転換におよぶとみなしていた。それはそれでひとつの見識だった。

また、動的非平衡の第二世代のシステム理論では、たまたま紛れこんだノイズや「ゆらぎ」がシステムに秩序をつくるのではなく、システムがそもそも抱えもつ取り除くことのできない「ゆらぎ」そのものがシステムの創発をもたらすと考えられた。それを自己組織化とよんだのだった。これもきわめて魅力的な見解だった。

ところが第三世代のオートポイエーシス理論では、創発そのものがシステムの本質なのである。創発は新たな発現なのではなくて、(そういうものがあるとすれば)創発の構造をネットワークとするシステムが生じたとみなしたのだ。それは文字どおりの(つまり生粋の)自己創発システムだったのである。

さあ、こんな、創発をおこすネットワーク自体をシステムとするシステムがありうるのかどうか。そのネットワークは自己の境界を自己のネットワークで決めているわけである。そして閉じているわけである。そこでは中身がどうであろうと創発しかおこっていないというのだ。こんな奇妙なことがどこでおこっているかはべつとして、マトゥラーナとヴァレラが言い出したことをそのまま延長させて考えてくると、こういう示唆を受信していくしかないのだろうと考えざるをえない。