父の先見

ドゴンの宇宙哲学

せりか書房 1986

Marcel Griaule & Germaine Dieterlen

Le Renard Pãle 1965

[訳]坂井信三

編集:船橋純一郎・池上善彦

装幀:工藤強勝

ぼくのアフリカは子供時代のリヴィングストン探検記の絵本の中から始まっている。次が映画『砂漠は生きている』だ。修徳小学校の4年生のときだったと思うが(5年生?)、みんなで午前中の映画館に行って見た。

子供にとっては、アフリカが猛獣たちやキングコングの原郷であることは空恐しい愛嬌だったけれど、そのうち、暗黒大陸アフリカはその名を裏切るほどの想像力と造形力の宝庫に見えてきた。ピカソよりもアフリカの彫塑そのもののほうが、どう見ても一枚上だった。

高2・高3は男子クラスだった。そこにジャズ・フリークのヤマダ君という友人がいて、たちまちその世界に引きずりこまれた。ところがあるとき、ふだんは寡黙なヤマダ君が「おまえなあ、ジャズはアフリカだぞ。アメリカは二番煎じだぞ。ブルースもアフリカだぞ。グリオ(文化職業集団)がつくった楽器でアフロアフリカン・リズムを浴びてみろよ」と耳打ちするように言ってきた。グリオの楽器というのはコラやバラフォンである。

そんなことを浴びていた矢先の1960年、日本は安保に揺れたが、ブラックアフリカでは17カ国の独立が連打され、新聞がさかんに「アフリカの年、来たる」と騒いだ。なるほど、ガーナの初代大統領になったクワメ・エンクルマの誇らしげな演説が印象的だった。

しかし、やがてナイジェリアの内戦から「ビアフラの悲劇」などが伝わってくると、ぼくのアフリカ観はかなりぐらぐらするようになった。ついではジョーゼフ・コンラッド(1070夜)の謎めいた『闇の奥』を読んで以来というもの、そしてリチャード・リーキー(622夜)のアフリカ原考古学のルーツと出会って以来というもの、ぼくにとってのアフリカは「想像力が及ぶ現存一番の奥」の世界になった。とうてい敵わない相手だ。理解の範疇そのものが壊れていく。

とぼとぼと幾つかのアフリカ本は読んでいた。レーモン・ルーセルの『アフリカの印象』(平凡社ライブラリー)からピーター・マシーセンの『ひとの生まれた木』(講談社)まで、ユゴンの『アフリカ大陸探検史』(創元社)からシュレ=カナールの『黒アフリカ史』(理論社)まで、いろいろだ。岡倉登志のアフリカ史をハンドブック代わりにした。

宮本正興と松田素二が凝縮した『新書アフリカ史』(講談社現代新書)は「河」を浮上させていてありがたかった。そうか、砂漠ではないよな、アフリカは水だよなと思った。残念ながら山口昌男(907夜)のトリックスター型のアフリカ神話論は、山口さんには申し訳ないが、あまり興味をもてなかった。むしろ川田順造の『マグレブ紀行』(中公新書)や『アフリカの心とかたち』(岩崎美術社)に親しんだ。

川田さんはアフリカ文化を、「物品機械依存型のヨーロッパ文化」、「人間依存型の日本文化」と比較して、「状況活用型のアフリカ文化」とみなしていた。なるほど、状況活用型か。そういう見方でいいのかと、それを機会にアフリカが少し肌に浸透してきた感じがした。

が、それでもぐらぐら感は続いていた。そんななか最も動揺させられたのが阿部年晴の『アフリカの創世神話』(紀伊国屋書店・1965)だった。牛と河のディンカ族、混沌と秩序のルグバラ族、天体と呼応するドゴン族、万神殿のようなフォン族、草原神話のロジ族‥‥。

ともかくアフリカの天地の力が圧倒的なイメージをもって多様に襲ってくる。まさに目眩めく。とりわけ、まるで別格のようにドゴン族のことが伝わってきたのである。

80年代に入って、中沢新一(979夜)君からもドゴン族のことを聞いていた。聞くだけで興奮するものがある。ちょうどピーター・ガブリエルやトーキング・ヘッズにアフリカの郷愁を感じていた時期だった。

それでようやくマルセル・グリオールの『水の神』(せりか書房)を読んだのである。小さな松岡正剛事務所を元麻布に開いて、少しのんびりしていたころだ。ぼうっとしていたせいか、とても大きなものに圧倒された。

グリオールが『水の神』を書いたのは戦後の1948年だった。このフランスの民族学者は1928年からエチオピアに入り、その後にアフリカの東西横断をはたした。この横断はフィールドワーク民族学の業界では「ミッション・ダカール=ジブチ」と呼ばれている有名な横断だ。ミシェル・レリスやアンドレ・シェフネールらがその跡を追った。

ニジェール川流域のドゴン文化に追突したグリオールは、ここに腰をすえた。賢人狩人オゴテメリの話を十全に採取して、これを宇宙創世神話の1日目から32日目までの語りものにした。それが『水の神』である。

オゴテメリは事故で盲人となったゆえの比類ない知恵にめぐまれた語り部の長老で、グリオールにとっての、いわば佐々木喜善だった。グリオールは夢中になってこの老人の精緻でスペクタクルな話を採録した。

グリオールは1943年から1956年に亡くなるまで、パリ大学ソルボンヌの民族学筆頭を務めた文化人類学者である。レヴィ=ストロース(317夜)のようなオールラウンド・プレイヤーではないが、「入りこむ」という独特の方針をもっていた。ヌーベルバーグの旗手の一人ジャン・ルーシュはグリオールの弟子で、ドゴンの記録をいくつも撮った。

こうして、ぼくは工藤強勝君がブックデザインをした『青い狐』も読むことになる。引きこまれた。

ドゴン族(Dogon)はアフリカの、いまはマリ共和国に属するニジェール川の流域に住んでいる民族(部族)である。

流域とはいってもその一帯を占めているのではなく、なぜか険しいバンディアガラの断崖(バンディアガラ山)にだけ棲息する。きっと天然の要害だったのだろう。それでも人口は約25万人がいる(北アフリカ一帯には1000万人がいる)。バンディアガラはいまでは世界遺産になっている。

マリ(Mali)はフランス植民地時代はスーダンと呼ばれていたところで、1960年の独立時にかつてのマリ帝国に肖(あやか)ってマリ共和国になった。

この地の古代史は4世紀のソニンケ族によるガーナ王国が先行している。8世紀にはサハラとの交易(北方の塩と南方の金や象牙の交換)で繁栄していた。11世紀にベルベル人のムラービト朝の攻撃をうけて滅亡した。ベルベル人はマグレブの誇り高い知的野性派だ。フランスにワールドカップをもたらしたジダンがベルベル出身だった。

13世紀半ば、スースー王国にいたマンティカ族が自立して興したのがマリ帝国である。そのあと、マリは岩塩をめぐっての交易戦争に敗れて、フラニ族のマシーナ王国、バンバラ族のバンバラ王国などの小国が乱立した。さらには19世紀の半ばではトゥクロール帝国、サモリ帝国などをつくっていたのだが、ヨーロッパ列強のアフリカ分割が始まると、ひとたまりもなく潰えていった(マンディンゴ戦争)。

アフリカに列強が目をつけた歴史ほど、醜くて、苛いものはない。『世界と日本のまちがい』(春秋社)にその概略を書いておいたが、最初はレオポルド2世のベルギーがコンゴを獲り、焦ったビスマルクが14カ国を集めて、暗黒大陸を“買い物”するための100日会議(ベルリン会議)を仕切り、そのあとはヨーロッパのたった7カ国が、リベリアとエチオピアを除くアフリカ全土を分割してしまったのだ。

むろんマリ一帯もこのシナリオに巻きこまれた。1892年にこの地の全域がフランスの植民地となって、フランス領スーダンとして統合されたのだ(英領スーダンは別)。植民地時代は長く続いたが、あのアフリカ現代史にとっては最も象徴的な1960年に、隣国のセネガルとマリ連邦を結成すると、やっとフランスから独立し、翌年にマリ共和国になった。

マリは国の65パーセントが砂漠か半砂漠である。南部は低地、北部は1000メートル級の高地で、西がモーリタニア、北がアルジェリア、東がニジェール、南がサッカーも強いコートジボワールになっている。共和国の中の宗教はいまでは90パーセント近くがイスラム、5パーセントがキリスト教、残りが土着の信仰をもつ。

そのマリの北部のニジェール川流域のバンディアガラにドゴン族がいる。いったいいつから居住しているのかははっきりしないのだが、その創世神話は驚くほど古い物語(古そうにみえる物語)を伝える。それこそノアの洪水時代の物語なのである。

むろん少数民族だ。言葉はニジェール・コンゴ語族に属して、マンデ系・フルフルデ系・ドゴン系に分かれる。マリにはそのほかナイル・サハラ語族、アフロ・アジア語族などもいる。

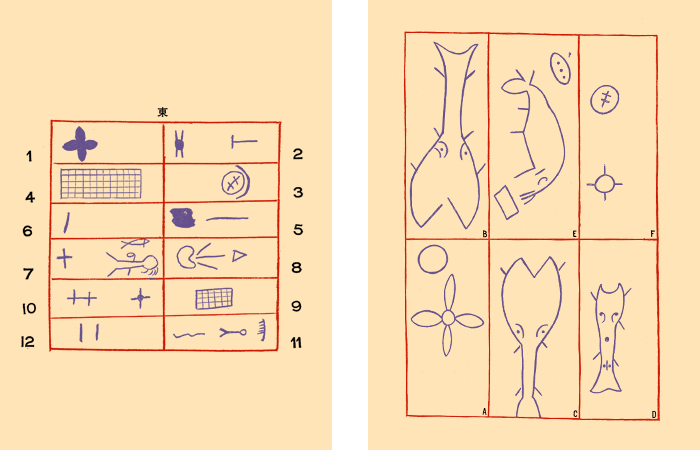

ドゴン社会は父系のリネージからなる大家族的な集団をつくり、そのなかに仮面結社や年齢集団をもつ。これらは厳密なマツリゴト(政事・祭事)の組織で、「オゴン」(ホゴン)という首長が管轄する。

祭事の多くは乾季におこなわれる。アフリカ特有の仮面文化にもとづくものが多く、先祖を称える祭り、氏族のトーテムを祀る祭り、男子結社の絆を強める祭りなどがある。なかでも60年に一度の「シギの祭り」は有名で、祖先の霊力を秘めた蛇の大仮面を奉納する。

作物はコムギやアワやコウリャンを主として焼畑で農耕しているものの、断崖斜面が多いから耕地面積は少ない。縄梯子がなければ行き来もできない。全員がいわば鳶職なのだ。それでもそんな土地に執着したのは、そこに神話の裏付けがあるからだった。

ドゴン族には「国」がない。村々が集合した「地方」があるだけで、その首長のオゴンたちは、神話上の祖先から受け継ぐ父系の血縁なのである。

現在は大きな4組の血縁集団で構成されているらしいのだが、そのなかには神話の中をたどらないと説明がつかない役割をもった人物たちがいる。つまりドゴンはいまなお神話の中にいる者たちなのだ。

グリオールによって伝えられたオゴテメリの語る神話は、驚くほど宇宙的で、天文的な知に依っている。それはどこか旧約聖書やビッグバン仮説をすら想わせる。それでいてドゴンの神話は豊饒な言葉に満ちている。複雑な物語を説明するための必要なカテゴリーも、ずらりと揃っている。そこには世界各地のさまざまな創世神話がもっている分母のようなものがあると、ぼくには思われた。

だから30年近く前、『水の神』や『青い狐』を読んだときの驚嘆は尋常なものではなかった。こんな部族神話があったのかと、ぞくぞくした。まさに待ち遠しかったコスモロジーであり、神話の物語構造の図示というコスモグラムの冒険がここにあるじゃないかと思えた。

ただし、そのような創世神話がいったいいつごろできあがったのか、いつどのように編集されたのかは(案外、新しいのかもしれない)、いまだにわかっていない。それでも、ここまで細部の文脈が整っているのは、よほどの知恵なのである。

大筋、こんな物語だ。かなりはしょってある。

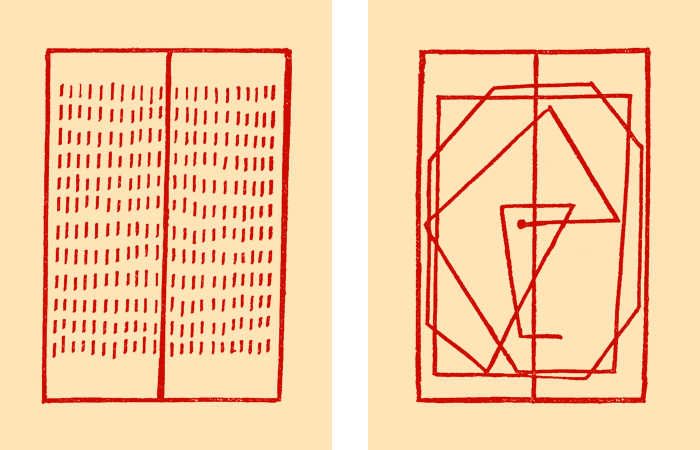

はじまりの世界には宇宙すらなかった。そこにいたのはアンマだけである。だから、アンマは神話上の創造神にあたる。4つの鎖骨をもっていた。

アンマは言葉から宇宙を生んだ。それはブンモンという記号で示された。次にアンマは二つの白熱する壷を作った。大きい壷には赤い銅を螺旋的に巻きつけて太陽とし、小さな壷には真鍮を巻きつけて月にした。太陽のほうは一部が砕けて、その破片が星になった。

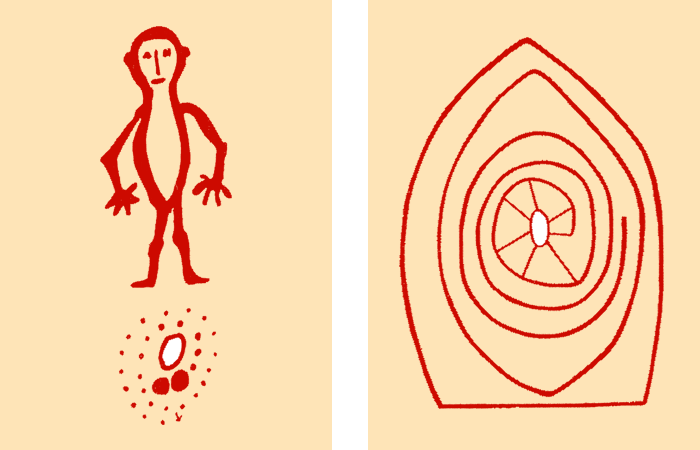

こうして天空ができあがると、アンマは粘土で女の姿をした大地を作り、それを妻とした。その大地は、生殖器としての蟻塚と陰核としての白蟻の巣を身に宿していた。

アンマは大地と交わって世界創造を続行しようとしたのだが、白蟻の巣が交わりを拒んだ。アンマは白蟻の巣(つまり陰核)を切り落としたものの、このとき不十分な交わりによってユルグが産み落とされた。ユルグは金狼の姿をした子だった。男の魂だけをもっていた。

アンマは次に大地に雨を降らせて、その水から双子の精霊のノンモを生み出した。ノンモは水でできた子で、緑色の毛をまとい、植物の未来にかかわっていた。ノンモは自分をつくった母なる大地に布で織った衣を着せた。

成長したユルグはその衣を脱がして母と交わった。近親相姦である。このため大地には「月経の血」が流れ、不浄なものとなって地上から宇宙の秩序が失われた。けれどもユルグはこのことによって言葉を得て、「夜、乾燥、不毛、無秩序、死」の領域を支配することになった。これに対して、ノンモは「昼、湿気、豊饒、秩序、生」を司り、水と言葉を得て、アンマに代わって天地をマネージするようになった。

不浄となった大地からアンマは遠ざかって、粘土から人間を作ることにした。その最初の人間は雌雄を分かたぬ両性具有であったが、アンマは割礼によって性の識別をこしらえた。こうして男女4人ずつから8人が生まれ、それぞれ10人の子を得て、80人にした。

かれらにはまだ死の観念がなく、老いた者は大地の子宮である蟻塚に戻されて、ノンモの力によって精霊となり天に昇った。

こうして天界に8つの精霊と人間から構成される8家族が暮らすパンテオンができた。かれらは神から与えられた8種類の穀物で暮らしていたのだが、やがてすべての穀物を食べ尽くしてしまうと、ついに与えられていなかった生命の胚種「フォニオ」(最も小さな種子という意味)まで口にした。

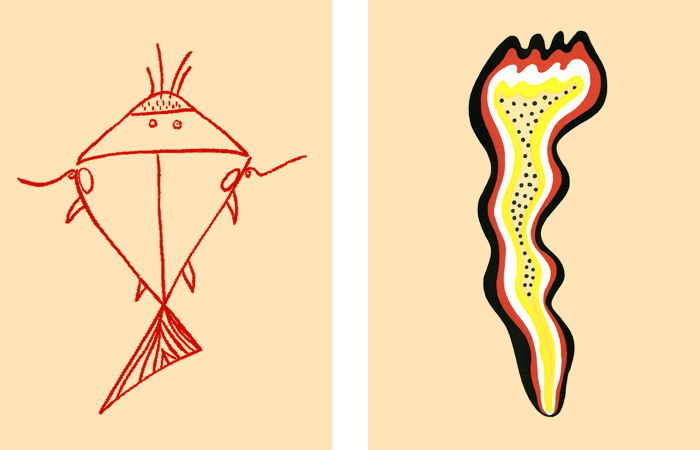

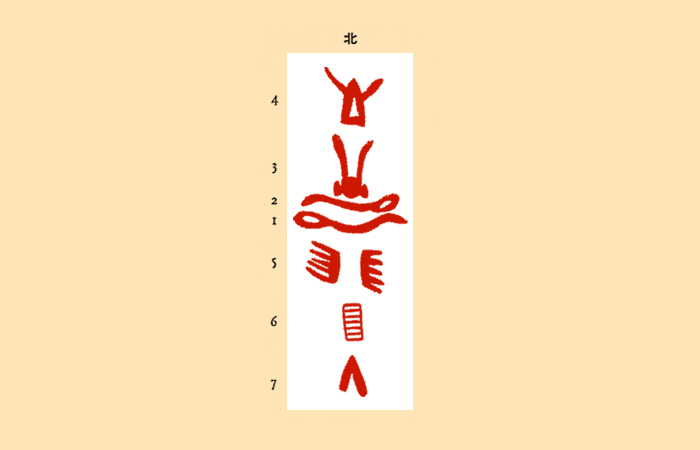

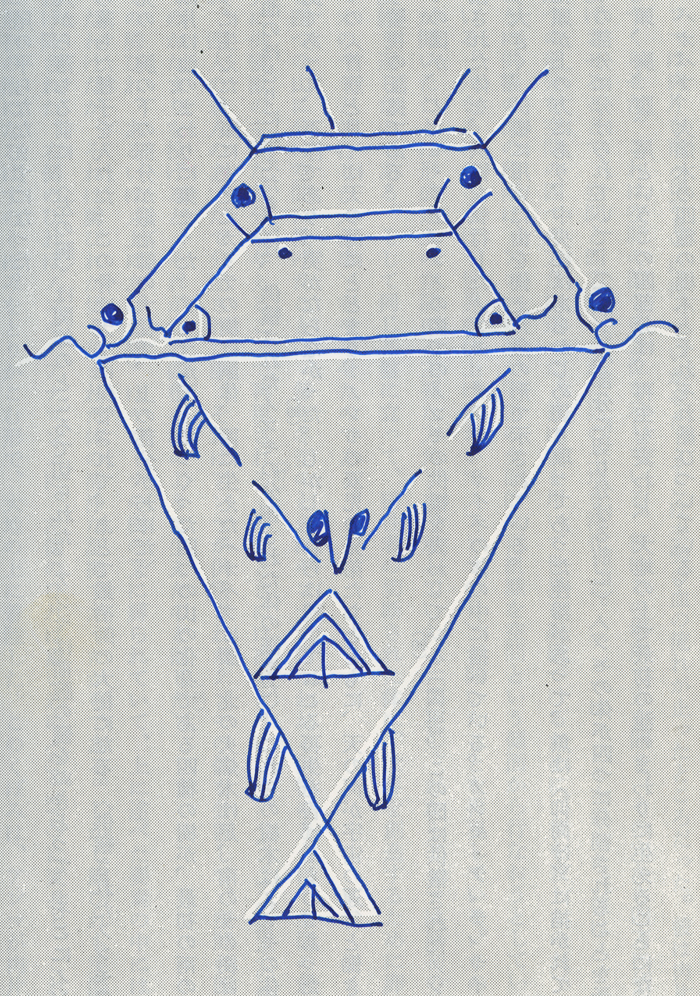

天界のルールを破った8家族はアンマとノンモを恐れ、相談のうえ天界からの逃亡を企てた。最初に長子の一族が行動をおこした。ドゴン神話におけるノアである。長子は巨大な駕篭に天上の土を厚く塗りかためて方舟(はこぶね)をつくり、そこに8つの穀物の種子、魚・家畜・鳥・野獣・植物・虫を詰めこんだ。これらを方舟に積みこむと、長子は屋根に糸巻き棒を立て、矢に糸を結んで天蓋に放った。これで糸を伝って方舟が地上へ降り立つ準備が整った。

しかし長子はそれだけでは満足せずに、天井の鍛冶職人が集まっていたノンモの作業場に忍びこみ、鍛冶道具一式とそれらを動かす熱源たる「太陽のかけら」を盗んだ。まさにプロメテウスの火を盗んだのだ。

こうして長子とその家族は「虹の曲線」に沿って、ついに降下していった。

ノンモは長子たちが天界をこっそり脱出したのに気がついた。すかさず天界から雷鳴をもって方舟に落とした。その衝撃はすさまじく人間たちはことごとく手足を曲げられた。

それでも方舟は降下を続けて大地に到達した。けれども着陸の衝撃によって、乗っていた者と積み荷となった動植物は、ありとあらゆる方角に投げ飛ばされてしまった。

やむなく人間たちは折り曲がった手足を関節として使うことにして、農作業や鍛冶にとりくんだ。こうして残る7家族も次々に降下して、8家族が地上での生活を始めるようになったのである。このとき最後に降りたレーベ・セル(ジョング・セル)は自らの死をもってユルグに穢された大地を浄化した。これが人間の最初の「死」の体験となったようだ。

その後、レーベ(ジョング)は地上でヘビの姿となり、ノンモとして再生した。レーベの死と転生はやがて植物の死と再生、とりわけ小麦の象徴となった。

方舟が降りてくる前、実は地上はユルグの支配するところとなっていた。そのため地上は穢れ、闇が覆い、乾きが広がっていた。そこへ精霊と家族が降りてきて、地上はしだいに8つの穀物を育む大地になった。

それでもユルグの支配力はなお強大である。そこで7番目の子孫のとき、ノンモの一人が蟻を通じて「第二の言葉」を授け、人間たちがユルグの力を破れるような工夫をした。「第二の言葉」というところが、おもしろい。かくてユルグに残された力は「世界の秘密を暴露する力」のみになっていった。

このような神話的事情から、ドゴン族の世界ではつねにユルグに「問いかけの占い」をして、ノンモの守護のもとに答えを受け取るという儀式を欠かさないようになっていったらしい。不完全で無秩序なユルグはノンモの制約を受けて人々に恵みをもたらすという儀式であった‥‥。

ふーっ。だいたい以上がドゴン族全般に共有されている神話的な物語なのである。どこか旧約聖書っぽくもあり、どこか強烈にアフリカ独特でもある。溜息が出る。

神々の君臨が絶対的ではなく、人間界からの逆襲の言語が生まれているのも、すこぶる興味深い。そのリバース・エンジンの中心にいるのが、どうやらノンモなのである。ノンモは天体からやってきた双極の者で、「緑の犬狼」とも「青い狐」ともおぼしい性貌をもっている。のちのちドゴン神話が天体シリウスに結び付けられて話題になっていったのも、このノンモの性格による。

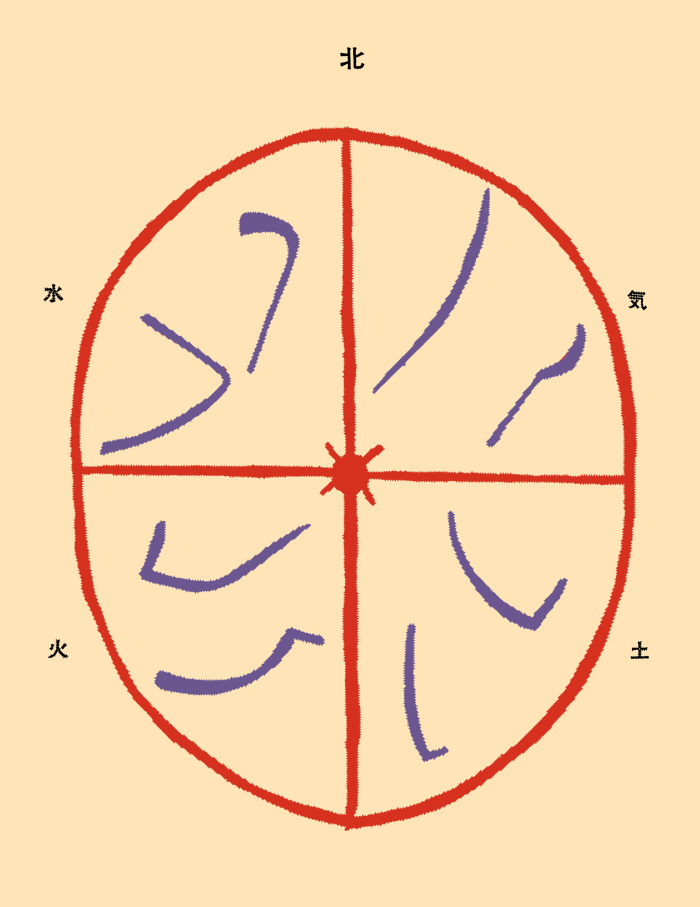

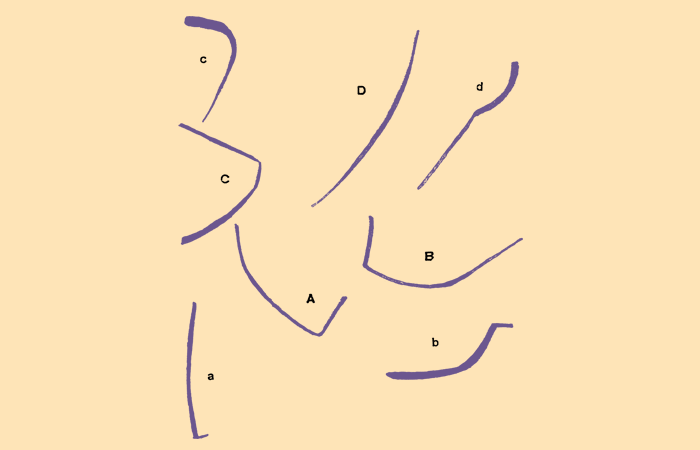

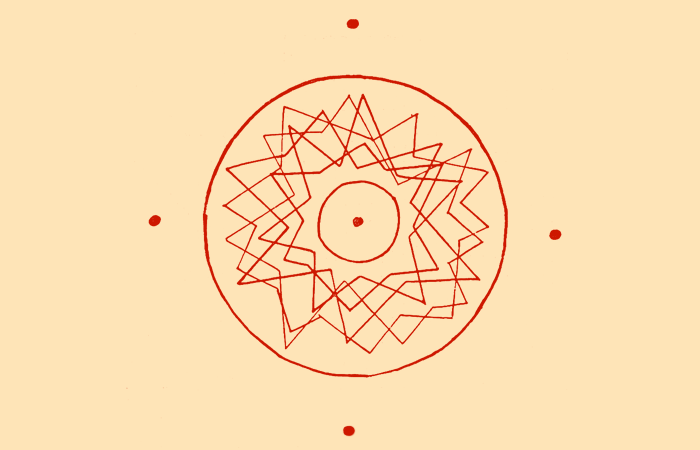

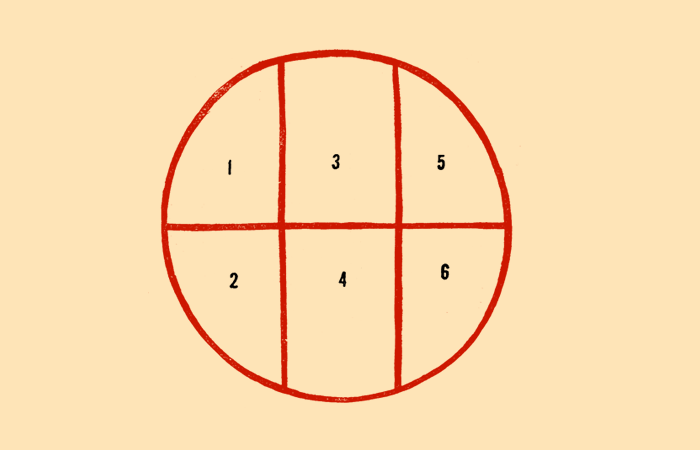

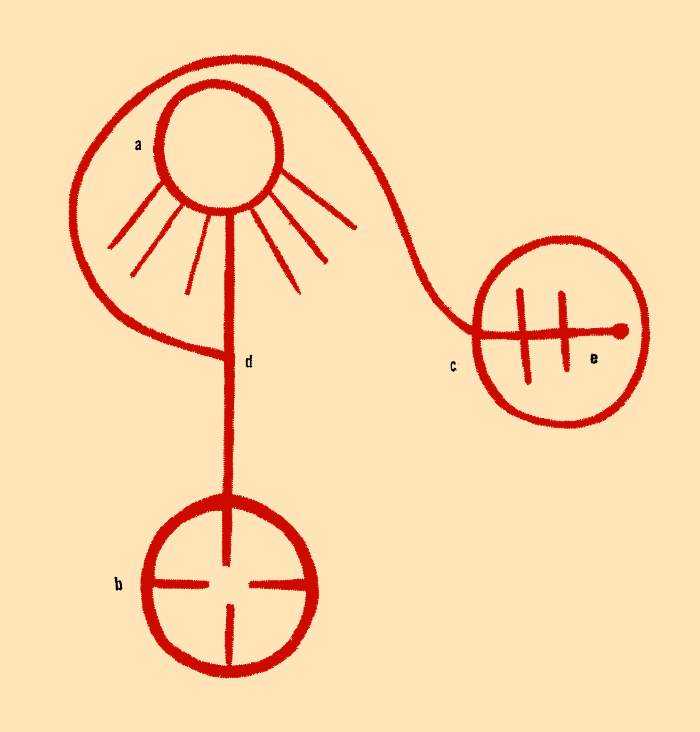

もっとも当初のぼくが感心したのは、このような物語が「アンマの記号」ともいうべき22のカテゴリーに分類される266の母記号によって示されていることで、また、それらを駆使した図像呈示によって神話が再生しつづけられるようになっていることだった。調査研究当初のマルセル・グリオールも、トング(記号)とトンイ(絵)とがかれらのアタマの中で自由に動きまわっていることに驚いたようだ。

一方、このような創世神話とはべつに幾つかの異伝も語られてきた。これらもおおむね採録されている。その異伝のちがいはオゴン(首長)によるらしい。

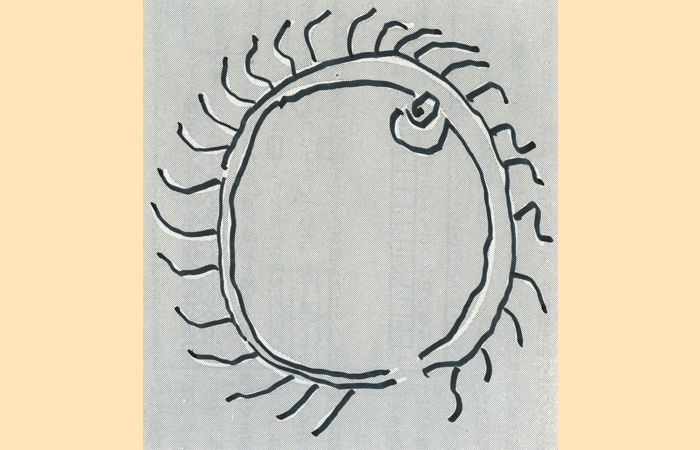

そのひとつが「世界の卵」神話だ。グリオールが盲目のオゴテメリから聞いた物語にもこの異伝が入っていた。こちらは、大筋、こんなふうになっている。

アンマは宇宙を作り出したあと、キゼ・ウジ(最小のもの)を創造した。キゼ・ウジは最初の生命であり、ポー(ポ)という穀物の種子に当たっていた。

アンマはキゼ・ウジを揺さぶった。だんだん大きく揺さぶるにつれ、その揺れが大きくなって7度目の揺さぶりになったとき、キゼ・ウジは「世界の卵」を生んだ。それは原初の子宮となって、アンマ以外では初めての人格をもつ2組のノンモを宿した。片方ずつが男の魂と女の魂をもった双子だ。だから同時に生まれてそれぞれが両性バランスを保つはずだった。

ところが男の魂をもつユルグという名のノンモが、アンマの意思に反した。神の穀物種子ポーとそれが生み出す7種の穀物を盗んだのだ。さらには胎盤を千切り取って、それを方舟にして宇宙に旅立ってしまった。

しかしユルグは不完全な単性の存在なのである。孤独に苛まれ、もう片方の魂である双子の妹ヤシギを求めて「世界の卵」に戻らざるをえなかった。だが、アンマはそんなユルグを許さない。ヤシギを隠して別の一組の双子としてあてがい、ユルグを永遠に自分の半身を求める満たされぬ存在として刻印することにした。ユルグはヤシギを得られぬまま「世界の卵」を去るしかなかった。

やむなくユルグは胎盤を大地に変え、自分を生み出した胎盤からなる大地と交わった。こうして大地が穢れた。

アンマは穢れた大地を浄化するため、いまだ胎盤に眠るもう一組のノンモをばらばらに切り落として、大地の四方にまいた。ノンモの体は清浄な水からできていたので、その破片には穀物の種子が宿って、大地の各所に植物を繁らせた。このあたり、どこかオシリスとイシスの物語を想わせる(1081夜参照)。

この顛末を見届けたアンマはばらまいたノンモの破片を巧みに集めなおして(まさにオシリスとイシスだ)、そこに天の土と木を加えてノンモを復活させた。さらに残された胎盤を使って方舟を作ると、復活させた1組のノンモと、新たに創造した4組の人間と8種類の穀物を一緒にして、方舟に積んだ。

方舟は地上に向かった。大地に着いた方舟から新たに人間たちが日々の暮らしをつくりあげた‥‥。

いかにも異伝らしい。どの民族にもこのようなヴァージョンがある。

しかしとりわけて、これらのドゴン神話に顕著に特有されているのは「存在の双極性」ということだ。ノンモを筆頭にすべての存在が自身の内にリバース・エンジンとしての双極性や双極力をもっていて、しかもこの二つのあいだには、永遠ともいえる往復活動が見通されている。

こういう特色は、ドゴン神話がわれわれに名状しがたい強い憧憬を抱かせる要因になっている。ユング(830夜)の男女におけるアニマとアニムスの両換性や、白洲正子(893夜)の両性具有に対する憧れは、もとよりドゴンにとっては当たり前だったのだ。ぼくには、それがべらぼうによくできたダブル・コンティンジェント・システムのラフスケッチのようにさえ思われた。

ところがドゴンには、もっと大胆な異伝もあった。それはいまではまとめて「シリウス系」神話とか「シリウス・ミステリー」と呼ばれているもので、なんと天体シリウスとの具体的な関係を物語っている。実はドゴン神話を天下に知らしめたのはこの「シリウス系」神話だった。「青い狐」はシリウス(犬狼星)との関係をもっていたのだった。

このシリウス・ミステリー、かなりオカルティックでもあり、かなり天文学的でもある。

ロバート・テンプルの『知の起源』(角川春樹事務所)という本がある。英国国立天文学協会の著者が「古代文明はシリウスからやってきた」という仮説を強調するために書いた本だ。ドゴンのシリウス神話を天文学的に裏付けようとしたものだった。

テンプルはアーサー・ヤングの書生のような仕事をしているときに、ドゴン神話にはシリウスの周囲をまわる「ディジタリアの星」にまつわる話がいくつも伝えられていることを教えられた。色めきたった。

よく知られるように、シリウスはおおいぬ座α星である。地球から見える恒星としては太陽についで明るい。オリオン座のペテルギウス、こいぬ座のプロキオンとともに「冬の大三角」の一つになっている。

しかしシリウスはもともと連星で、主星のシリウスAはやたらに大きいが、伴星のシリウスBはほとんど目に見えない。実際にもシリウスBが観測されたのは、1862年にアルヴァン・グラハム・クラークが特別の望遠鏡で天体をしらみつぶししていたときだった。

ヤングもテンプルも、ドゴン族の言う「ディジタリアの星」が天文学でいうシリウスBにあたることをすぐ察知した。ごくちっぽけな白色矮星だ。では、肉眼では見えないはずなのに、なぜドゴンはシリウスBを「ディジタリアの星」のひとつとみなせのだろうか。おまけにかれらは、この星にすべての天体運行の起源を認めたのだ。なぜなのか。

ちなみにヤングは『意識と現実』(1972)や『われに還る宇宙』(1976・日本教文社)の著者である。後者は意識の進化のプロセスに関する仮説を述べたもので、プラブッダ(星川淳)が翻訳し、ぼくも大いに堪能させてもらった。

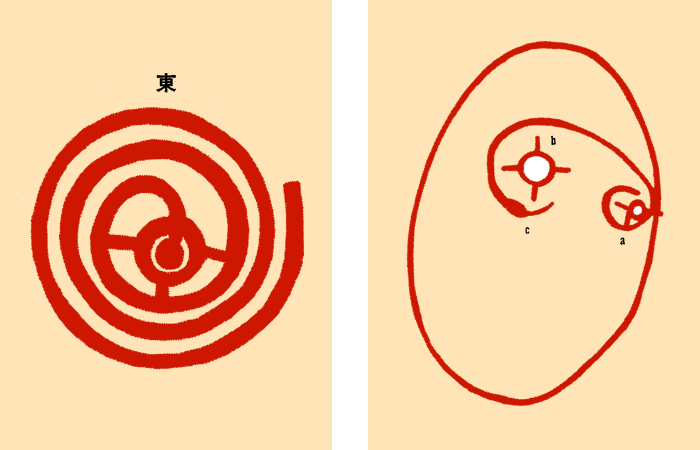

ドゴン族はシリウスを「ディジタリアの星」とみなしただけではなかった。シリウスAを「シギ・トロ」と呼び(60年に1度のシギの祭礼はこれにもとづく)、シリウスBのことは「ポー・トロ」(ポ・トロ)と名付けていた。トロは星のことで、ポーは上にも述べたように、万物のもとになる穀物フォニオのことである。そのポー・トロが「全天で最も小さく最も濃密な性質」をもっていると考えた。

なんとドゴンたちは、シリウスの連星的運動性の中に全天の運動の起源を読みとったらしいのだ。まさに双極性の起源のおこりとして「ディジタリアの星」を想定していたわけである。そのうえで、ポー・トロの運動が楕円的であること、それが濃密な質量をもっているとみなしていた。

なぜそんなことをドゴンたちが語れるのかといえば、答えはあっけない。ノンモがシリウスからやってきて、地上にその仕組みを伝えたからだというのだった。

テンプルの大胆きわまりない『知の起源』は「文明はシリウスからやってきた」というET仮説になっている。それを実証するために、ドゴン族が異様なまでに天文学的知識があったことを持ち出したのだ。

言うまでもないけれど、この方面の話はいささか眉唾だと思ったほうがいい。のちの調査研究では、マルセル・グリオールが話を聞いたオゴテメリのほかには、ドゴン族の長老たちの中にシリウスの伝説や「ディジタリアの星」についての話をする者が誰一人としていなかった(らしい)のである。

とはいえ、アンマ、ノンモ、ユルグ、シリウス、犬狼、ジャッカル、青い狐‥‥といった連鎖には、どうにも古代ミステリーや宇宙ミステリーを駆り立てるものがある。オゴテメリにどのようにしてそういう想像力や作話力が宿ったのかはわからないが、きっとオゴテメリこそがドゴンのホメロス(999夜)であり、稗田阿礼であり、ドゴンの澁澤龍彦(968夜)であり、ドゴンの藤原カムイであったのだろう。

さて、ここから先は「真夏の夜の夢」のためのちょっとした付け足しだ。ドゴン神話から派生したトンデモ仮説がそうとう多いので、そのうちの二、三をナイトメア用にピックアップしておくことにする。

◎ドゴン神話は、エジプト神話とつながっているのではないかという説が少なくない。古代エジプトでは7月の半ばの日の出直前に東の地平線に昇ってくるシリウスが重視された。ナイル川の氾濫の始まりと重なっていたからだ。この「ヘリアカル・ライジング」(太陽と同時の上昇)にもとづいてエジプト暦「ソティス暦」もつくられた。それならこのソティスは実はイシスのことで、それはシリウスAのことであったのではないか。そうだとすると、オシリスこそシリウスBなのではないか‥‥。

◎スフィンクスは人間の顔とライオンの胴をもつ“砂に埋もれてきた怪物”とされているが、実はあれは犬なのだ。エジプトには水没の犬神アヌビスが語られてきた。だとしたらスフィンクスは“砂”ではなく、古代このかた“水”にまつわる者の象徴だったのではないか。だったらそれはドゴン族の語る水の神ともシリウス神とも似たもので、そこには共通した知識によるつながりがあるのではないか‥‥。

◎シュメール神話では最高神アヌの長男がエンキ、次男がエンリルで、娘がバウである。バウは犬の頭をもっている。このシュメールの神々の関係とドゴン神話の神々の関係はどこか似ている。ドゴンのシリウス犬神や「青い狐」はこれらの話を説明するものではないか‥‥。

◎オゴテメリの話によれば、ドゴン族はシリウス以外の天体知識ももっているとおぼしい。地球が太陽を周回していること、土星にリングがあること、木星の4つの衛星のこと、月には水がなく乾ききった血のように死に絶えていること等々。こんなことを知っているなんて、きっとドゴンは「天体の民」だったからなのではないか‥‥。

◎実はドゴンはシリウスAの「シギ・トロ」、シリウスBの「ポー・トロ」のみならず、第3の星「エンメ・ヤ」についても語っている。その星はディジタリアの4分の1の重さで、大きな軌道をまわり、惑星「ニャン・トロ」(女の星)を伴っているという。なんということだ。むろん現在の天文学ではこんな星のことを“発見”していない。しかし現代天文学も“発見”していないことをドゴン族が“知っている”のは、かれらは神話を捏造したり借用したのではなく、やはり古代以来の「隠れた知」の保有者だったせいなのではないか‥‥。

◎ドゴンの語り部はこうした数々の奇妙な知識をどのようにして得たのか。すべてはノンモがもたらしたのだろうか。では、そのノンモはなぜそんな知識をもっていたのか。もちろん、シリウス星からやってきたシリウス星人だったからだ。なんともずいぶんなオカルト説だ。さっそくカール・セイガンらは馬鹿げたことだと批判したものだったが、ロバート・テンプルはそのほうがずっと真実味があるとした。諸君はどう思うだろうか‥‥。

◎「シリウス・ミステリー」の結論は、シリウス(ディジタリアの星)から「水の神」であって「青い狐」であるようなノンモが地球にやってきて、われわれに文明の知を教えたというものである。俄かに信じがたい話ではあろうけれど、「真夏の夜の夢」としてはたいへん結構ではないか‥‥。

⊕ 青い狐 ⊕

∃ 著者: マルセル・グリオール、ジュルメーヌ・ディテルラン

∃ 発行者:佐伯治

∃ 発行所:株式会社 せりか書房

∃ 印刷所:信毎書籍印刷株式会社

∃ 装幀: 工藤強勝

⊂ 1986年9月22日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 序論

∈∈ 第一章 アンマ

∈∈ 第二章 オゴ

∈∈ 第三章 ノンモの供犠と再生

∈∈ 第四章 白いフォニオの仕事

∈∈ 第五章 ノンモの箱舟

∈∈ 第六章 アンマの鎖骨の閉鎖

⊗ 著者略歴 ⊗

マルセル・グリオール(Marcel Griaule)

1898年生まれ。1931年以来ドゴン族の研究に従事する。1942年、パリ大学民族学担当正教授。フランス第一世代の代表的民族学者で西アフリカ諸民族を対象とし、神話を現地人の観点から記述する独自の研究方法を確立する。1954年没。

ジュルメーヌ・ディテルラン(Germaine Dieterlen)

グリオールの弟子で1939年以降ドゴン族の調査にたずさわった女性民族学者。1950年。国立科学研究所、高等研究院に所属する。本書の他にバンバラ族、マリンケ族、フルベ族などに関するモノグラフが多数ある。