父の先見

環境設計の手引

鹿島出版会 1984

Christopher Alexander

A Pattern Language 1977

[訳]平田翰那

編集:矢島直彦

装幀:海保透

たとえば、どこか手近なところに「緑」のスペースをつくりたいとする。植木屋や花屋にかけこむ前に次のことを考えたい。

一方ではその「緑」と、「窓際」「屋外空間」「木のある場所」「庭の囲い」「区切られた塀」などとの関連を想定する。それとともに、他方で「小さな人だまり」「仕事」「コミュニティ」「見分けやすい近隣」「サブカルチャー」「境界」「静かな奥」「夕暮の感覚」などとの関連を見る。

こういうことを考えることが、アレグザンダーの建築であって、デザインなのである。そして、いまあげた言葉の数々がアレグザンダーのいうパターン(パタン)の例なのだ。環境や建物や空間的な活動や文化や生活のための「語」が、パターンだ。「手近な緑」というパターン(語)はその他のパターン(語)と結び付いて幾つものランゲージ(言語)となり、独特のデザイン文法や編集的文脈をつくっていく。

たんなる言語上のアイテムではない。前後左右をもち、施工可能なイディオムだ。その組み立て具合のプロセスの総体がアレグザンダーの言う「パターン・ランゲージ」なのである。

アレグザンダーにとって、パターン・ランゲージをつかった町や建築やデザインや環境設計は、社会と人間のあいだを出入りする言語活動にほぼ匹敵している。単語やフレーズにあたるどんなパターンも、それらが置かれた場面(シークエンス)や文脈(コンテキスト)に結びついていて、次々にそこに出入りするパターン群によって多様な意味をもたらしていく。

それゆえそうしたパターンの集まりで構成されるパターン・ランゲージは、網目のように相互作用をしあうネットワーク構造になる。都市であれ住宅であれ、一個の部屋であれ庭であれ、窓であれ棚であれ、アレグザンダーはそのネットワーク構造をさぐることからすべてのデザインが始まると考えた。

本書はアレグザンダーが精緻に提案してみせたパターン・ランゲージによる基礎と応用を、アレグザンダーと6人ほどの仲間が253のパターンの解説によって構成したもので、書物としては第1巻『時を超えた建設の道』につづく第2巻にあたっている。もっとも2巻が自立して、その後は単著の『パタン・ランゲージ』として知られるようになった。

ぼくが初めてアレグザンダーを知ったのは、他の多くの読者や建築家と同様、60年代に発表された『形の合成に関するノート』『都市はツリーではない』(鹿島出版会)だった。

当時、丹下健三から黒川紀章にいたるまで、都市や建築はもっと新陳代謝をおこせるものをデザインしなければいかんのじゃないかという、いわゆる「メタボリズム」が提唱されていた。ところがアレグザンダーはル・コルビュジエ(1030夜)から丹下まで、多くの設計建築の構造がどんなに工夫してもツリーにしかなっていないと批判した。ツリーに吸収されているということは空間構造が自己言及ループに陥っているということで、そこでアレグザンダーは数学的な群論なども援用して、きっちり枝分かれするツリーが相互に連鎖したり、崩れあっていく様相を「セミラティス」の可能性として呈示した。

ずいぶん話題になった。ただ、ぼくにはのちのドゥルーズ=ガタリ(1082夜)の「リゾーム」を思わせる「セミラティス」(ゆるい束)の考え方はもっと発展できるだろうなと感じたことを除いては、アレグザンダーの指摘にそれほどピンとはこなかった。磯崎新(898夜)がアレグザンダーに応えるかのように「ジョイント・コア」計画を発表したのも、柄谷行人(955夜)がすかさず文学思想にとりこんでいたのも、いまひとつ共感できなかった。

ところが本書『パタン・ランゲージ』を見て、そうか、ここまでやったのかと、その徹底ぶりに感心した。そこに提示されているのは、たんなる数学理論の応用ではなかったし、力学や機械学のようなたんなる部品的なパターンの組み合わせではなかった。都市やスペースや建物に出入りする人的生態の活動的前後感覚を自在にとりこんでいる。つまり「他者の介在」に向かっていた。それが、すぐれて有機性に富んだ意味論の提案にもなっている。そのアソシエートの方法がたいそう編集的だったのだ。

なぜアレグザンダーはこんなことを思いつけたのか。おそらくはアタマの中の思想から生まれたものではないだろう。そこはチョムスキー(738夜)の生成文法論などや、ポストモダンの脱構築とは似ていない。

タイプ理論やパターン構成主義でもない。「型」を相手にしているのはその通りだが、その「型」をできるだけ有機的に、また相互作用をおこすように扱っている。堅くてごつい建築を対象にしているのに、柔らかいのだ。

おそらく第1には、設計者は勝手なデザインに走りすぎて、「自然や都市や町村が長い時をかけて醸成したものを見抜けていなかった」というアレグザンダー自身の反省があったにちがいない。第2には、初期に数理を過信しすぎていたので、これを脱したかったのだろう。ヤニス・クセナキスの音楽が数理に加担しすぎたぶん退屈になったように、オプティカル・アートや杉浦康平(981夜)の初期デザインが数理の律動に重点をおきすぎて「反復のずらし」が課題になってしまったように、ときに数理的構匠は穴太(あのう)衆の石組のような自在性を失いかねないものなのだ。第3には、デザインの根本をトップダウンからボトムアップに切り換えて、ミドルウェアの出現に目を凝らしたのがよかったのだろう。

しかし、これだけではあるまい。ぼくが推理するに、なんといっても253のパターンを順序よく挙げきったのがよかったのである。アレグザンダーは列挙によって「物語」をつくったのだ。ナラティブ・パターンに辿りつけたのだ。これをやりきることで、パターンの選び方そのものに、溢れるほどの知性と感性がリゾームをもってバランスされることになったのではなかったか。そんなふうに思いたい。

だから253の並びには独特の流れがあるし、しばしば途中にパーレンやカギ括弧や句読点を打てている。そこがいい。こういうことはKJ法やブレストなどでアイテムを列挙するだけでできるものではない。

では、その一覧をざっと見てほしい。今夜はそれを案内することに徹するだけだ。

パターン列挙にはいくつもの限界もあるけれど、大筋はよくできていた。何をいまさらアレグザンダーのパターン・ランゲージなのかと訝る向きもあるだろうが、いやいやどっこい、インターネット時代になって、セミラティスのウェブ・リンクがここまで複合交差を波及させたのを見るにつけ、あの時期、アレグザンダーはよくぞ253フレーズを選んでみせたものだと思う。

ぼくは現在日本の土建体質や建築デザイナーの勝手主義を脱するには、いったんここから見直したほうがいいと思っている。ただしアレグザンダーたちは70年代のアメリカを前提にした環境的で建設的なパターン(アイテム)を相手にしているので、そこのズレ具合くらいは差っ引いて見られたい。

以下の提示では、すでにアレグザンダー自身が数パターンずつをグルーピングしているので、それを踏襲したまま、ぼくなりの解説を補っておいた。ときには我田引水な感想や見聞が混ざっているが、ご寛恕を。

☆ ☆ ☆

ここに与件としての「地域」がある。当然のことながら、話はここから始まる。政策も生活者も企業も建築家も都市計画者も、ここからすべてが始まる。

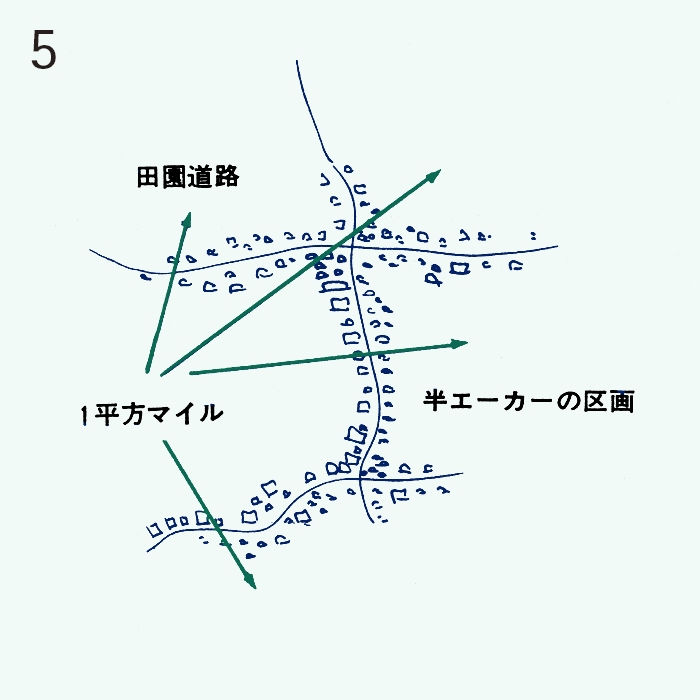

そこにはなんらかの土地境界があり、町の領域が待っている。そこで、まずもって次のようなパターン(アイテム)を見る。フィンガー状とレース状がでてくるところがミソだ。

1・自立地域(independent regions)

2・町の分布(the distribution of towns)

3・フィンガー状の都市と田園(city country fingers)

4・農業渓谷(agricultural valleys)

5・レース状の田園道路(lace of country streets)

6・田舎町(country towns)

7・田園(the countryside)

この「地域」にはむろんのこと、すでに都市政策や住民政策が付与されている。そこから多少の創造性を生み出すには、この領域の内側へ入っていかければならない。しかし内側に入れば、そこには幾つもの矛盾も葛藤も意外性も待っている。

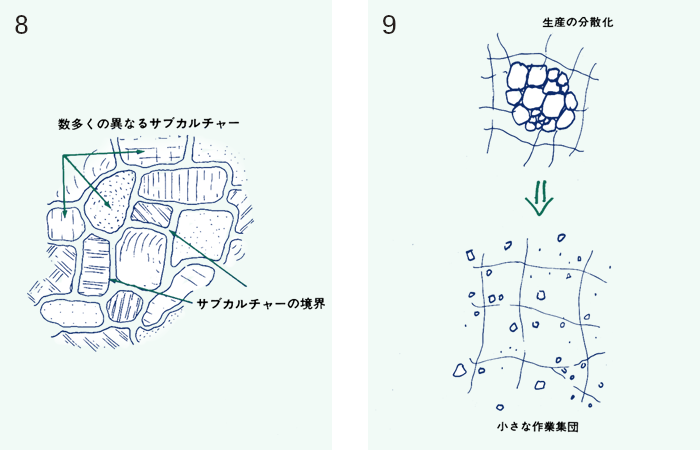

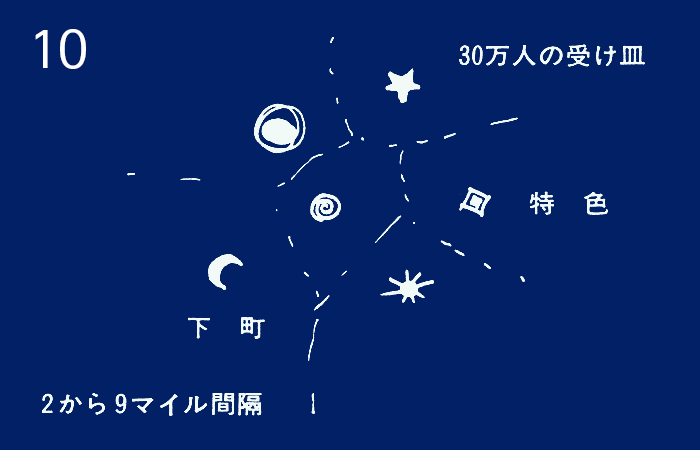

オーダーをきれいにつくろうとする建築デザイナーたちは、この意外性を忘れていることが多い。とくに矛盾や拮抗を排除してしまう。アレグザンダーはそこは抜け目がなかった。ここに早くも「サブカルチャーの点在」や「仕事場の分散性」を掬い取っている。他者からのボトムアップを忘れなかったのだ。そのうえで言葉になりにくい「都市の魔力」を計算に入れている。そもそも環境も都市も、1軒の家だって、魔法がはたらくシステムなのである。

8・モザイク状のサブカルチャー(mosaic of subcultures)

9・仕事場の分散(scattered work)

10・都市の魔力(magic of the city)

11・地区交通区域(local transport areas)

都市も大学も、企業も商店街も、そこには必ず雑音とともにコミュニティか、それに近いものが発生する。それらの動向はたいていモザイク状である。しかしそれらは放っておけば、よそいきの町か、ほったらかしの近隣帯か、政治的共同体になる。あるいはリーダー不在のコミュニティになるか、見えるところだけで機能するお役所仕事によって継続される町になるだけで、本来のコミュニティの活性化にはつながらない。

そこでいったんは、あたかもフーリエ(838夜)のファランステールのような7000人程度の単位でユニットを想定し、それらがどのようにくっ付いたり離れたりするかを予想したい。これはいいかえれば生態系を伴った「ロイヤルティ」(帰属意識)の設計なのだ。こうして見えてくるのは、新たな「境界」であるはずだ。日本なら「近所づきあい」や「路上屋台」や「バス停」の有無の問題になってくる。

12・7000人のコミュニティ(community of 7000)

13・サブカルチャーの境界(subculture boundary)

14・見分けやすい近隣(identifiable neighborhood)

15・近隣の境界(neighborhood boundary)

都市は公共施設と輸送網をつくるが、それとはまったく別に生まれてくるのが商店街や学習ネットワークというものだ。そこには計画者の予想を裏切るようなキャッチング・ペイズン(商圏)やショッピング・ユニット(購買連鎖)が誕生する。これらは新たなミニバスでも走らせてみないかぎりは、連絡させられない。しかし、だからといって交通機関では学習力に富むネットワークは生まれない。

ぼくは京都での中学時代、三条のYMCA、北大路の数学塾、法然院での句会、化石採集のための乙訓郡、洋物雑誌に見とれるためのアメリカ文化センターを、毎月移動していた。これらをつなぐどんな交通機関もなかったのである。けれどもそうすると、かえってそれぞれが点ではなく面になっていったものだった。

16・公共輸送網(web of public transportation)

17・環状道路(ring roads)

18・学習のネットワーク(network of learning)

19・商店網(web of shopping)

20・ミニバス(mini-buses)

過去と現在と未来を分断するもの、それは過密と過疎だ。建築家やデザイナーはこの「疎密」の相違をまったく勘定に入れられない。ぼくは各地の壮麗な都市計画の跡を何度も見てきたが(新日鉄による芦屋の高層街区が一番ひどかった)、さびれているところは判で捺したように、想定密度の設計をまちがえていた。

そこで当初から建物の高層性、駐車場の余力、パラレルパスの可能性、水利との関係性を織りこんでいかなければならないのだが、そこでついつい忘れがちになるのが、その大小のコミュニティにとっての「聖地」と「男と女の出会い」なのである。

どんな場所にもそこがそのようになっているルーツとセクシャリティというものがある。これが忘却されるのには堪えられない。人々はそうした「聖地の欠如」「性の体験」には敏感なのである。「清められるところ」と「いかがわしいところ」が必要のない市町村など、あるはずがない。

21・4階建の制限(four-story limit)

22・9パーセントの駐車場(nine per cent parking)

23・平行道路(parallel roads)

24・聖地(sacred sites)

25・水への接近(access to water)

26・ライフサイクル(life cycle)

27・男と女(men and women)

どんな計画者たちもやたらに「センター」をつくりたがるものだ(アレグザンダーにもその傾向がある)。でも、そういう青写真が多すぎて7割近くが失敗する。アーヴィン・Y・ガランタイの『都市はどのようにつくられてきたか』(井上書院)やP・D・スミスの『都市の誕生』(河出書房新社)などがさんざん書いてきたように、「中心をはずれた核」を予想できていないのだ。大事なのは「デンシティ・リング」と「アクティビティ・ノード」をどうつくるかということだろう。

28・中心をはずれた核(eccentric nucleus)

29・密度のリング(density rings)

30・活動の節点(activity nodes)

31・プロムナード(promenade)

32・買物街路(shopping street)

33・ナイトライフ(night life)

34・乗りかえ地点(interchange)

設計者が気をつけるべきことは、世の中では必ず世帯混合が進むということ、住まいは団地やマンションやコンドミニアムによってどんどん擬似連合していくということ、大学生たちはニセ市民として町に流れ出すということだ。

アレグザンダーはここでは、40「どこにも老人」、43「市場のような大学」、48「あいだの家」とを取り込んでいた。老人対策では、看護施設の点在、大きくなりすぎない老人ホーム、「離れ」の必要性などをパターン・ランゲージに入れている。ぼくとしてはもっと「にせものっぽさ」を入れてほしかった。

35・世帯の混合(household mix)

36・公共度の変化(degrees of publicness)

37・住宅クラスター(house cluster)

38・連続住宅(row houses)

39・段状住宅(housing hill)

40・どこにも老人(old people everywhere)

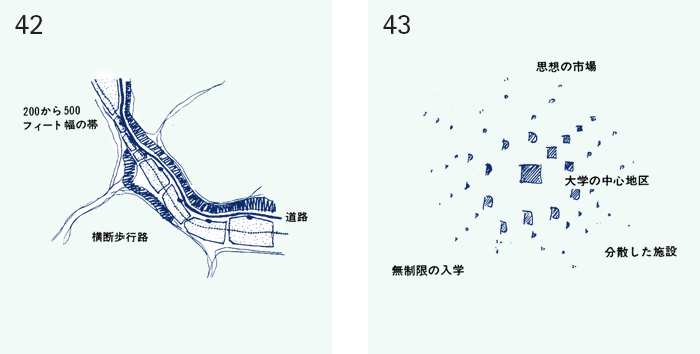

ここでは「工場の帯」と「市場のような大学」に注目したい。たとえば東大阪の近畿大学は多数の中小企業型の工場に囲まれ、新たな産学協同をめざして学内と近大マグロを市場につなげようとしている。それがさらに進んだ形態が、スタンフォード大学とシリコンバレーのITベンチャー群だった。大学が象牙の塔である時代はとっくにおわっている。大学だって市場なのである。

48「あいだの家」とは、ユーザー兼オーナーの建物のあいだに挟まれた建物群のことをさす。昭和40年代まで、日本の町にはそんな「あいだの家」ばかりがあったような気がする。

41・仕事コミュニティ(work community)

42・工場の帯(industrial ribbon)

43・市場のような大学(university as a marketplace)

44・地区タウンホール(local town hall)

45・コミュニティ活動の輪(necklace of community

projects)

46・多店舗マーケット(market of many shops)

47・保健センター(health center)

48・あいだの家(housing in between)

さて、このあたりまで設計計画の「読み」が進んでくると、そろそろ全体の見直しが必要になる。以下の9アイテムが全体の文脈を書き直してくれる。

そうすると、T字路やY字路が特別な意味をもつことが見えてくる。横尾忠則が注目したY字路だ。自転車置場や子供たちがアカンベーをしたがる建物も必要だったことにも気がついてくる。実は大きな屋敷の大きな門扉は、そこには入れないという「禁忌の力」をもっていたことも、わかってくる。ぼくはこういうことを、建築家からではなく、60年代のヨーロッパ映画と、つげ義春(921夜)らのガロ漫画から学んだ。

49・ループ状の地区道路(looped local roads)

50・T字路(T junctions)

51・緑路(green streets)

52・人と車のネットワーク(network of paths and cars)

53・大きな門口(main gateways)

54・横断歩道(road crossing)

55・小高い歩道(raised walk)

56・自転車路と置場(bike paths and racks)

57・都市の子供(children in the city)

日本の空間にとって絶対に必要なものは「祭り」である。だからアレグザンダーが「静かな奥」や「聖域」や「カーニバル」をパターン・ランゲージしていることに、大いに同意する。しかしぼくには、そこに「出産所」も同列に入るべきだとまでは想定できなかった。参りました。

70年代型アメリカンのアレグザンダーが配慮できなかったのは、ラブホテルと廃墟と救急車のルートくらいだろう。

58・カーニバル(carnival)

59・静かな奥(quiet backs)

60・手近な緑(accessible green)

61・小さな広場(small public squares)

62・小高い場所(high places)

63・街頭の踊り(dancing in the street)

64・池と小川(pools and streams)

65・出産所(birth places)

66・聖域(holy ground)

ここに挙がっている67~74のアイテムと、それに続く81~103こそ、凡百の都市計画者や設計者が最初に描いているものだ。ここからのみ出発するのはまったくダメなのだ。アレグザンダーも、このパターンに終始しているのはつまらない。そこでせめて、これらを途中で登場すべき文脈にした。

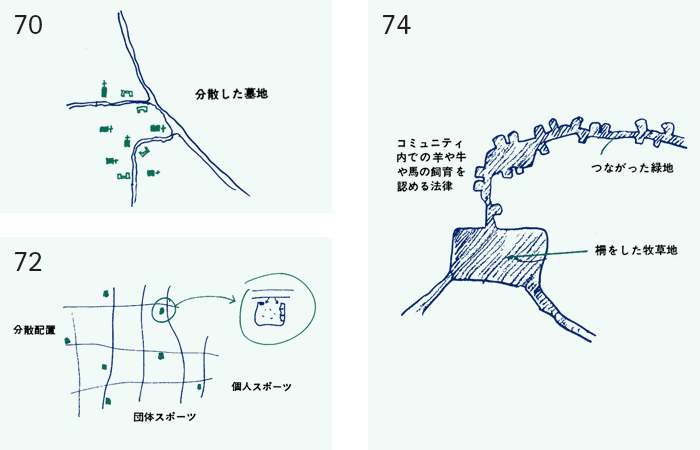

ここに「墓地」と「動物たち」が入っていることは、今後こそ重要になる。なお今日では「地区スポーツ」こそが欠かせない。ずっと前から平尾誠二とも話してきたことだ。

67・共有地(common land)

68・つながった遊び場(connected play)

69・公共戸外室(public outdoor room)

70・墓地(grave sites)

71・泳げる水(still water)

72・地区スポーツ(local sports)

73・冒険遊び場(adventure playground)

74・動物(animals)

ところで、これらの環境設計思想もこれを「家族」のほうから見ると、まったく別のアピアランスになってくる。葛西善蔵や内田百閒が見た「家っぽさ」は、村上龍や村上春樹にとっては「外っぽさ」なのである。70年代のアレグザンダーも、なんとか当時の動向をとらえ、仕事場志向(78・79・80)を先取りしていた。ちなみにぼくはこの40年間をずっと80型につくってきた。職住一体派なのだ。

75・家族(the family)

76・小家族の家(house for a small family)

77・ふたりの家(house for a couple)

78・ひとりの家(house for one person)

79・自分だけの住まい(your own home)

80・自主管理の作業場とオフィス(self-governing

workshops and offices)

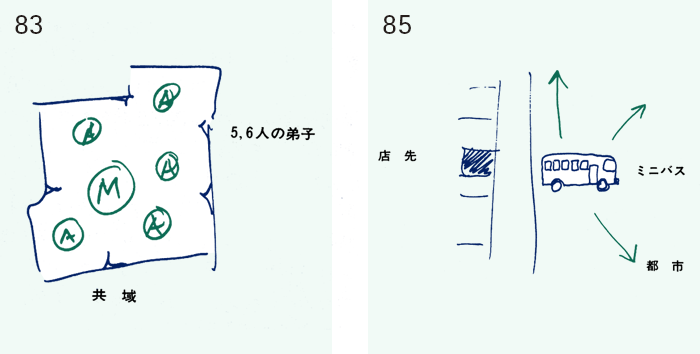

ここで特色を発揮しているのはなんといっても「師匠と弟子」と「店先学校」だ。これはいい。あとはフツーの計画だ。実は日本が失ってきたもので、ヨーロッパが維持できているのが、この「師匠と弟子」と「店先学校」なのである。

商店街にパン屋や靴屋があるのは当たり前だ。ましてショッピングセンターがたくさんの店をもつのも当然だ。そうではなくて、町のそこかしこにパン職人や靴職人が、アンデルセン(58夜)や小川未明(73夜)の村や町のように店先でお仕事をしているべきなのだ。

81・形式ぬきの小さな窓口(small services without red

tape)

82・事務室のつながり(office connections)

83・師匠と弟子(master and apprentices)

84・十代の社会(teen-age society)

85・店先学校(shopfront schools)

86・子供の家(children's home)

以下のアイテムから生じるパターン・ランゲージは常套手段のものばかり。おもしろくない。それでも94「人前の居眠り」などは忘れ去られやすい。『フーテンの寅』シリーズで山田洋次は必ず寅さんやおばちゃんやタコたちの居眠りのシーンを入れたものだが、生活空間にも仕事空間にもこれが欠かせないのである。

ちなみにぼくは、50代前半まではゼッタイに居眠りをしなかった。嫌いだったのだ。けれどもいやまや居眠りこそが欠かせぬ快楽になっている。退嬰したのだろうか、成長したのだろうか。

87・個人商店(individually owned shops)

88・路上カフェ(street cafe)

89・角の日用店(corner grocery)

90・ビアホール(beer hall)

91・旅人の宿(traveler's inn)

92・バス停(bus stop)

93・屋台(food stands)

94・人前の居眠り(sleeping in public)

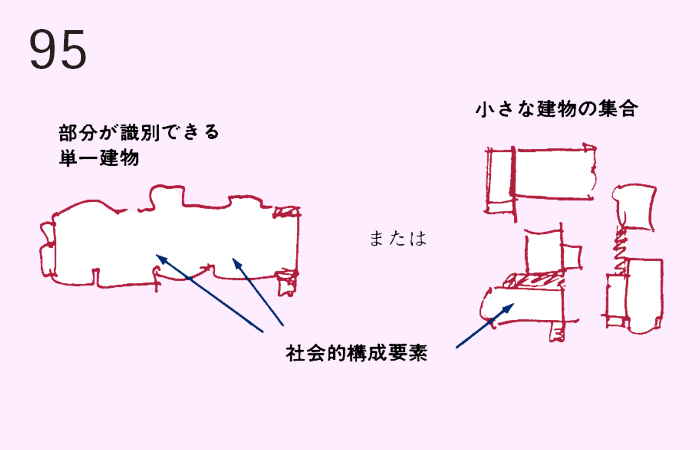

さあ、ここからはいよいよ建物の問題になる。ただの建物の特色づくりなどではない。大きな順はシークエンスの文脈に沿っている。

その場合、アレグザンダーが重視したことは、「小さな建物がより小さな部分によって、大きな建物の複合性をあらわしている」ようにすることだった。そうでないかぎり、人間的な建物なんてできあがっていかないというのがアレグザンダーの方針なのだ。ただし、ここに挙がっているのは常識的なものばかりだ。

95・複合建物(building complex)

96・階数(number of stories)

97・見えない駐車場(shielded parking)

98・段階的な動線領域(circulation realms)

99・おも屋(main building)

100・歩行者街路(pedestrian street)

101・通りぬけ街路(building thoroughfare)

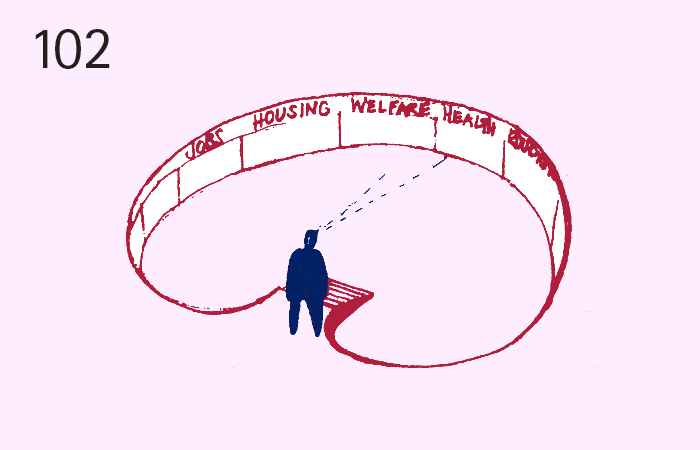

102・見分けやすい入口の集まり(family of entrances)

103・小さな駐車場(small parking lots)

先だって愛知県H市のN邸の修復と新築と造園のための10年計画がいよいよ終了したので、知り合いの誼みでじっくり見させてもらった。三浦史朗が棟梁である。95~118のパターン・ランゲージが施主と設計者によってみごとに相談されていて、見るべきところが多かった。

実際には99「おも屋」と117「守りの屋根」を核に、104「敷地の修復」→101「通りぬけ街路」→108「つながった建物」→112「入口での転換」→110「正面玄関」→97「見えない駐車場」→102「見分けやすい入口の集まり」→115「生き生きとした中庭」→111「見えがくれの庭」というふうに手が染まっていったように思う。

なおN邸では127~145、および169~235についても配慮されていたが、ここでは省く。

104・敷地の修復(site repair)

105・南向きの屋外(south facing outdoors)

106・正の屋外空間(positive outdoor space)

107・光の入る棟(wings of light)

108・つながった建物(connected buildings)

109・細長い家(long thin house)

欧米の建物と日本人が好む建物とは、必ずしも合致しない。それでも大正期、「文化住宅」の名のもとに洋風の応接間が導入され、戦後は蛍光灯とソファとともにリビングルームが、そしてシステムキッチンと西洋便器が席捲して、和洋は融合することになった。日本の住居空間は和漢の時代からずっとハイブリッドなのである。

ところが都市部のビルが和洋をまったくいかしてこなかった。ちっともハイブリッドになってこなかった。東京のオフィスビルはべらぼうな費用で新築され続けているのに、ただ間抜けのように広く高いだけで、ろくなエントランスもファサードもない。まことにバカバカしい。おまけに出入りは入口ゲートと各部屋ごとのIDパスである。「仕切りの文化」と「守りの屋根」が見捨てられてきたからだ。

110・正面玄関(main entrance)

111・見えがくれの庭(half-hidden garden)

112・入口での転換(entrance transition)

113・車との接続(car connection)

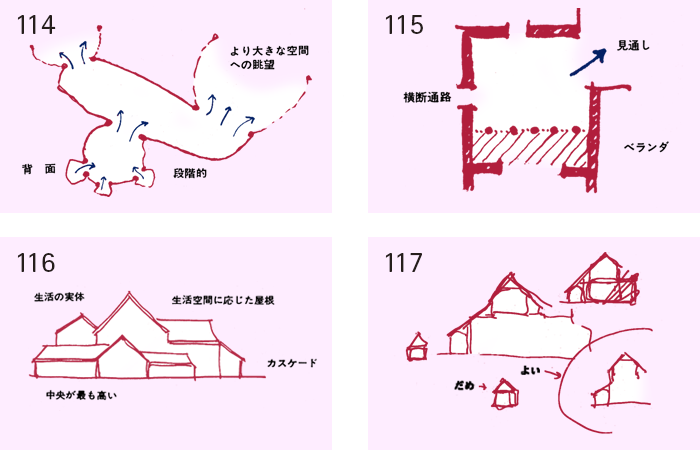

114・段階的な屋外空間(hierarchy of open space)

115・生き生きとした中庭(courtyards which live)

116・カスケード状の屋根(cascade of roofs)

117・守りの屋根(sheltering roof)

118・屋上庭(roof garden)

この119~126はアレグザンダーとしてはまことに低調だ。残念ながらヴァルター・ベンヤミン(908夜)のパサージュのセンスに及ばない。ただしアレグザンダーがペルーの14戸のために設計した歩行路などには、みごとなパターン・ランゲージが適用されていた。ふわりとした「ほぼ中央」が考慮されていた。

119・アーケード(arcades)

120・歩行路と目標(paths and goals)

121・歩行路の形(path shape)

122・建物の正面(building fronts)

123・歩行者密度(pedestrian density)

124・小さな人だまり(activity pockets)

125・座れる階段(stair seats)

126・ほぼ中央の焦点(something roughly in the middle)

ここからまた建物の内部になる。すぐに見当がつくようにインティマシー(親密感度)がよくよく計算されている。欧米ではコメドール・エスタール(家族が大部分の時間をすごす家族室)を中心にしながらも、どこでプライバシーを隔絶させるかが設計テーマになるので、この「あいだ」をどのようなインティマシーがつなぐかは、けっこうな課題なのだ。

そのため「通りぬけ部屋」と「短い廊下」と「舞台のような階段」がそれぞれの自律性をもって連鎖する。アレグザンダーはそこへ「禅窓」も入れた。135「明暗のタピストリー」は、住人にとって光の当たる場所と行く先とがずれすぎないようにすることで、まさにフェルメールの絵のような空間がどのくらい確保できるかという問題になっている。

127・親密度の変化(intimacy gradient)

128・屋内の陽光(indoor sunlight)

129・中心部の共域(common areas at the heart)

130・玄関室(entrance room)

131・通りぬけ部屋(the flow through rooms)

132・短い廊下(short passages)

133・舞台のような階段(staircase as a stage)

134・禅窓(zen view)

135・明暗のタピストリー(tapestry of light and dark)

136~145はとくに説明はいらないだろう。この程度のことは不動産屋でも説明できる。それでも139のキッチンが「農家風」になっているところが、アレグザンダーのユニバーサル・デザインに対する抵抗なのである。

もうひとつ、蔵をもたなくなった日本で見落としがちなのは「大物倉庫」というところだろう。そのため日本の都市に貸倉庫やトランクルームがやたらにふえていった。

136・夫婦の領土(couple's realm)

137・子供の領土(children's realm)

138・東まくら(sleeping to the east)

139・農家風キッチン(farmhouse kitchen)

140・街路を見おろすテラス(private terrace on the street)

141・自分だけの部屋(a room of one's own)

142・くつろぎ空間の連続(sequence of sitting spaces)

143・ベッド・クラスター(bed cluster)

144・入浴室(bathing room)

145・大物倉庫(bulk storage)

住居をめぐるパターン・ランゲージは作業場、オフィス、公共建物にも応用されるべきである。中世イタリア都市、世紀末ウィーン、シリコンバレーにはそれがめざされていた。しかし、ぼくが知るかぎりこんなふうに日本の都市型オフィスはできていない。低めのパーテーションをはりめぐらしたワークスペースばかりなのである。とくに152「半私的に作業するところ」が大事なのに、それがない。ぼくはこれと喫煙自由がなければ生きてはいられない。

146・柔軟な事務空間(flexible office space)

147・会食(communal eating)

148・小さな作業集団(small work groups)

149・親しみやすい受付(reception welcomes you)

150・待ち合わせ場所(a place to wait)

151・小さな集会室(small meeting rooms)

152・半私的な事務室(half-private office)

以下のアイテムは欧米の住まいや日本の農家なら特別なことではないだろう。それでも「家庭ワークショップ」「腰をすえた仕事」のためのスペースは重要だ。

問題は、このように「貸せる部屋」があり、十代と老人を離室させるような“余裕”を日本人ももつべきかどうかということだ。こんなことをしているのは小金持ちばかりなのである。逆にいえば、アメリカ社会はスラムとは別に、都市中心にこそハイブリッド長屋が必要なのではあるまいか。

153・貸せる部屋(rooms to rent)

154・十代の離れ(teenager's cottage)

155・老人の離れ(old age cottage)

156・腰をすえた仕事(settled work)

157・家庭ワークショップ(home workshop)

158・青空階段(open stairs)

ここにもとくに強調するほどのものはない。「外廊」と「大地へのなじみ」を除けば、ぼくはこの手のアイテムにはあまり躍らされたくない。

テレビ番組に「ビフォアー/アフター」がある。ときどき見ると感心するほどに快適なリフォーム住宅ができあがっている。なるほどと合点するところも少なくない。しかし、いつも疑問が残るのは旧来の「ごちゃごちゃ」や「不便」がすっかりなくなってしまっていることだ。佐倉統(358夜)の『「便利」は人を不幸にする』(新潮選書)、スティーブン・ジョンソンの『ダメなものは、タメになる』(翔泳社)などを読まれると、いい。

159・どの部屋も2面採光(light on two sides of every

room)

160・建物の外縁(building edge)

161・日のあたる場所(sunny place)

162・北の面(north face)

163・戸外室(outdoor room)

164・街路にむかう窓(street windows)

165・街路への開口(opening to the street)

166・外廊(gallery surround)

167・一間バルコニー(six-foot balcony)

168・大地へのなじみ(connection to the earth)

17世紀以来のイギリスのピクチャレスクな庭園主義このかた、169~178が必須アイテムになった。

ピクチャレスクは、ウィリアム・ギルピンの『主としてピクチャレスク美に関してワイ川および南ウェールズの幾つかの地形その他の1770年夏になされた観察』を嚆矢として、一挙にイギリス文化を席捲した大流行様式で、その背景にはエドマンド・バーク(1250夜)の「美と崇高」の哲学が広がっていた。ここからイギリス全土に庭園ブームがおこり、園丁や邸内森番という職能がクローズアップされた。それを描いたのがD・H・ロレンス(855夜)の『チャタレイ夫人の恋人』だ。

これらに対して、中世の『作庭記』や近世の『芥子園画伝』にもとづく日本の庭師のデザイン力は、ずいぶん異なっている。ぼくは小堀遠州や植治こと小川治兵衛(556夜)の作庭を、今日の建築家たちが日本のパターン・ランゲージとして採り出すことを勧めたい。意外な「型」の恩寵に出会えるだろう。なお「コンポスト」は汚物や下水処理のための施設のこと。

169・段状の斜面(terraced slope)

170・果樹(fruit trees)

171・木のある場所(tree places)

172・野生の庭(garden growing wild)

173・庭囲い(garden wall)

174・格子棚の散歩道(trellised walk)

175・温室(greenhouse)

176・庭の腰掛(garden seat)

177・菜園(vegetable garden)

178・コンポスト(compost)

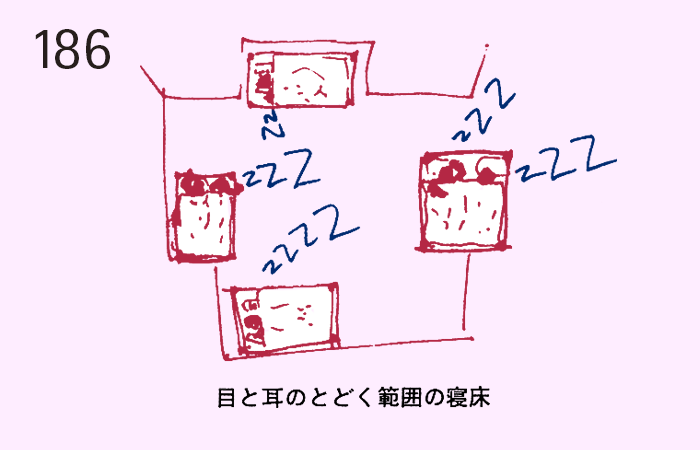

これらのアイテムは家をつくるにあたって、主要な設計ののちに付け足されることが多い。しかし、104「敷地の修復」から133「舞台のような階段」、134「禅窓」をへて、生活空間を配置させてきた設計者が、この段階でやっと「寝食」のパターンに取り組むというのは、遅すぎる。とはいえ、日本では当然だ。欧米では看過されがちな「ざこ寝」「くるま座」が、ここに見落とされていないのは、立派。

179・アルコーブ(alcoves)

180・窓のある場所(window place)

181・炉火(the fire)

182・食事の雰囲気(eating atmosphere)

183・作業空間の囲い(workspace enclosure)

184・台所のレイアウト(cooking layout)

185・くるま座(sitting circle)

186・ざこ寝(communal sleeping)

187・ふたりのベッド(marriage bed)

188・ベッド・アルコーブ(bed alcove)

189・着がえ室(dressing room)

ここに挙がっているのはあいかわらずの住居アイテムだが、日本ではそれが長らく旅館の造作に生きてきた。このことはホテル文化に対する旅館文化の特色として、特筆しておきたい。新しくは湯布院の温泉街や北山ひとみの二期倶楽部などがめざましい。

しかし最近、ぼくはこのようなアイテムを店舗こそがもつべきだと思うようになっている。たとえば、HIGASHIYAの緒方慎一郎君がそれをほぼ快適なまでに実現している。

190・天井高の変化(ceiling height variety)

191・屋内空間の形(the shape of indoor space)

192・生活を見おろす窓(windows overlooking life)

193・半開の壁(half-open wall)

194・室内窓(interior windows)

195・階段の容積(staircase volume)

196・隅のドア(corner doors)

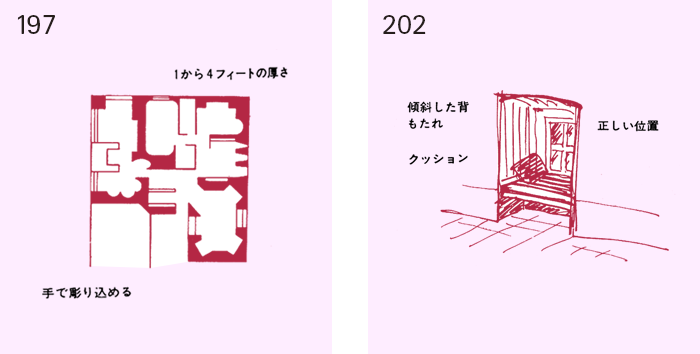

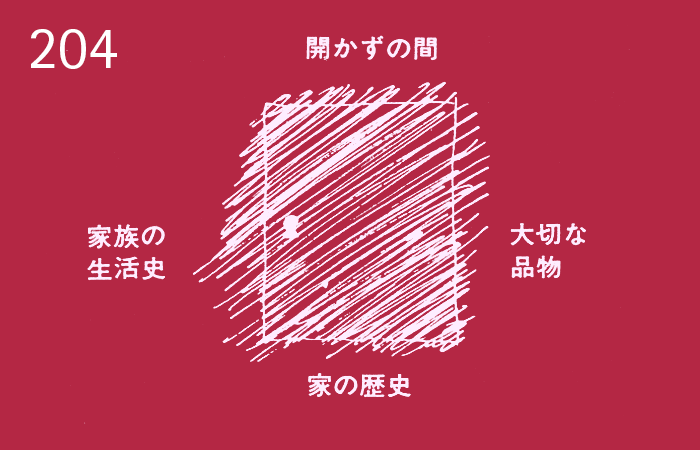

これらはヨーロッパの家庭と交わった者か、映画のシーンの隅々を克明に見ている者でなければ、ちょっと気づきにくいかもしれないが、アレグザンダーはこれらを適確に「住まいの個性」と名付けた。

たとえば「厚い壁」は一定の間仕切りの厚さではない箇所の壁をつくることによって生じる「住まいの個性」なのである。また「造りつけの腰掛」はそれによって住人が住居そのものになることなのだ。とくに見過ごせないのが「開かずの間」であろう。このような空間がどこかにあるかどうかで、生涯の記憶と連想の物語が違ってしまうからだ。

197・厚い壁(thick walls)

198・部屋ざかいのクロゼット(closets between rooms)

199・日のあたるカウンター(sunny counter)

200・浅い棚(open shelves)

201・腰高の棚(waist-high shelf)

202・造りつけの腰掛(built-in seats)

203・ちびっ子のほら穴(child caves)

204・開かずの間(secret place)

ようやく施工業者にとっての建材や部材がパターン・ランゲージをもつときがきた。

そもそも設計のパターン・ランゲージと施工のパターン・ランゲージは異なっている。施工には厳密な順番があるし、コストがついてまわる。安全性や腐食性も問われる。さらに問題になるのは職人の腕だ。コンクリートばかりで何かを造作するならべつとして、どんな職人が仕上げるかによって、せっかくの設計的なパターン・ランゲージもお粗末なものになってしまうのだ。

ただし、アレグザンダーが205~220で案内しているのは西洋建築の施工問題ばかりなので、教会建築や芝生のあるハウスに一度も関心をもったことのない日本人には、いまひとつピンとこないものがあるだろう。ぼくとしては「間仕切り」を重視した「しきり」の文化感覚が、ここにもっと投ぜられたほうがいいと思う。柏木博(1101夜)の『「しきり」の文化論』(講談社現代新書)などが参考になる。

205・生活空間にしたがう構造(structure follows social

spaces)

206・無駄のない構造(efficient structure)

207・ふさわしい材料(good materials)

208・順に固める構造(gradual stiffening)

209・屋根の割り付け(roof layout)

210・床と天井の割り付け(floor and ceiling layout)

211・外壁の厚み(thickening the outer walls)

212・隅の柱(columns at the corners)

213・補強柱の配分(final column distribution)

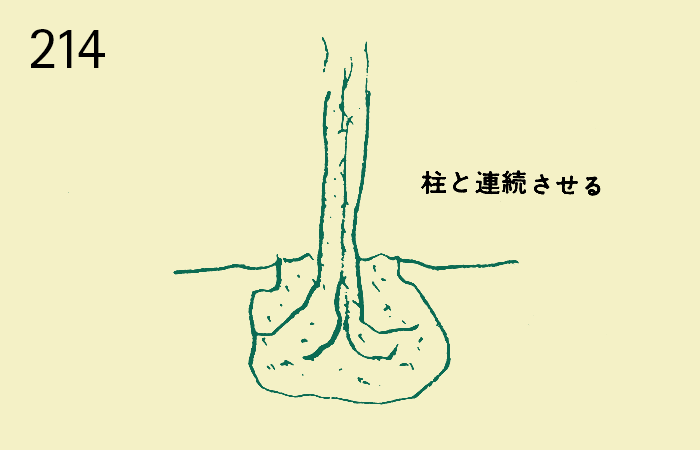

104「敷地の修復」や168「大地へのなじみ」は、施工においては最も全面に出てくる問題だ。とくに植物のように根をはやす建物をイメージしたとき、「床板」から221~225の「窓」までが施工者たちの闘いの相手になってくる。

残念なのは、アレグザンダーたちには「左官感覚」が勘定に入っていないということだ。東野高校 の外壁・内壁には、日本を代表する左官職人を使ってほしかった(1514夜『左官回話』参照)。

214・根のような基礎(root foundations)

215・1階の床板(ground floor slab)

216・ボックス柱(box columns)

217・がわ梁(perimeter beams)

218・構造膜(wall membrane)

219・床・天井ヴォールト(floor-ceiling vaults)

220・屋根ヴォールト(roof vaults)

窓はたんなる開口部ではない。あれは知覚のインターフェイスであって、内外の「写し絵」なのである。それゆえ窓の設置にあたっては、大きさ・高さとともに、どんな枠組で支えるかが問われる。

ヨーロッパにおいてはタブロー(枠)とは、絵画であって、また外に向かって見えるテーブルだった。日本においても、そこは「廂」や「縁」との接合面だったのである。

221・自然なドアと窓(natural doors and windows)

222・低い窓台(low sill)

223・深い窓枠(deep reveals)

224・低い戸口(low doorway)

225・厚い縁どりの枠(frames as thickened edges)

ここはアレグザンダーの提示よりも、わが国の数寄屋や茶室がもつパターン・ランゲージのほうが、床柱ひとつをとっても、かなり上等だ。とくに付書院(つけしょいん)なんて、とんでもなくエレガントだ。ただし、そのことを今日の建築界が「和と技の文法」として理解できているかどうかは、別問題である。

226・柱のある場所(column place)

227・柱の接合部(column connections)

228・階段ヴォールト(stair vault)

229・配管スペース(duct space)

230・輻射暖房(radiant heat)

231・屋根窓(dormer windows)

232・屋根飾り(roof caps)

ここも和風建築の文法のほうが深い示唆をもたらすのではないかと思う。たとえば「柔らげた光」は欧米では深い窓枠や格子あるいはカーテンを用いるが、われわれは障子をどう使うかが見えてくればすむ。もっとも240「半インチの見切り縁」といったところはかれらの独壇場で、アレグザンダーはここに「室内ノスタルジア」の起源があると言っていた。

一方、われわれのドメスティック・デザインでは、ここに「うつろい」が意識されるのである。アレグザンダーには、この「時間のパターン・ランゲージ」が一貫して乏しい。

233・床面(floor surface)

234・重ね張りの外壁(lapped outside walls)

235・柔らかい内壁(soft inside walls)

236・いっぱいに開く窓(windows which open wide)

237・小窓つきの厚いドア(solid doors with glass)

238・柔らげた光(filtered light)

239・小割りの窓ガラス(small panes)

240・半インチの見切り縁(half-inch trim)

家の周辺の腰掛けやベンチの置き方は、公園のベンチの置き方と相俟って、欧米の得意技である。ぼくはかつて「世界公園サミット」のナビゲーターを務めたことがあるが、ドイツもカナダもオーストラリアも、公園と人間を共生させるという面では、とうてい敵わないと思ったものだ。

しかし、これを桂離宮や修学院離宮に目を転じると、いや栗林公園や後楽園だっていいのだが、たちまち日本独特のデザイン性に出会えるわけである。それにもかかわらず、日本各地の町の公園となるとなんともだらしない。みんなでおしっこをしたくなるだけだ。みんな造りなおすか、いっそ砂場にしたほうがいい。

241・腰掛の位置(seat spots)

242・玄関先のベンチ(front door bench)

243・座れるさかい壁(sitting wall)

244・キャンバス屋根(canvas roofs)

245・さわれる花(raised flowers)

246・つる植物(climbing plants)

247・すき間だらけの舗石(paving with cracks between the

stones)

248・柔らかいタイルとレンガ(soft tile and bricks)

これが最後のアイテム群だ。アレグザンダーはインテリアデザインが発達しすぎて、一人一人が自分の「小物」をどこにどのように置いたり飾ったりしたらいいのか、あまりにも迷っているのではないかということを、最後に指摘した。さすがである。たしかに、日本の住宅で小物が置かれた玄関やガラスケースや居間の棚は、ほぼ最悪だ。日本人は小物の選択自体から考えなおしたほうがいいのではないか。

249・装飾(ornament)

250・暖かい色(warm colors)

251・まちまちの椅子(different chairs)

252・明かりだまり(pools of light)

253・自分を語る小物(things from your life)

☆ ☆ ☆

いささか長くなってしまったうえに、勝手なコメントをいろいろ加えてしまったが、以上が253のパターン・ランゲージ群である。さすがに何かが一貫していて、ぶれてはいない。

これらが意図するところについては、磯崎新・柄谷行人をはじめ、すでに多くの評論や批評が交わされてきた。また、日本でも埼玉県入間の盈進学園東野高校がアレグザンダーの徹底設計でつくられ、その作品性をめぐる議論も、あらかた交わされた。東野高校は一見の価値がある。

しかしそれでもなお、ぼくにはまだまだアレグザンダーの思想の奥が引きずり出されていないように感じる。とくにアレグザンダーが「名づけえぬ質」と呼んだものが、あまり議論されていない。それは空間デザインにおけるすぐれてオートポイエーシスなものなのだ。

またたとえば、まだ全巻が日本語には翻訳されていないのだが、近著の“The Nature of Order”の第1巻に挙げられている15の基本特性(fundamental properties)なども、ほとんど吟味されていない。アレグザンダーはこれを何かがどどっと生まれるための必須の特性と見ているのである。今後のためにその15の基本特性を挙げておく。こういうものだ。

スケールの段階性(levels of scale)

力強いセンター(strong centers)

境界(boundaries)

交互反復(alternating repetition)

ポジティブな空間(positive space)

よいかたち(good shape)

局所的にあらわれるシンメトリー(local symmetries)

深い相互結合と両義性(deep interlock and ambiguity)

対比力(contrast)

段階的な変容(gradients)

あらっぽさ(roughness)

共鳴性(echoes)

空(the void)

簡潔と静謐さ(simplicity and inner calm)

不可分であろうとすること(not-separateness)

この基本特性は、アレグザンダーの考え方がずいぶん生命特性に近づいていることや、複雑系にひそむ動向に関心を寄せていることをあらわしている。

アレグザンダーのパターン・ランゲージにさまざまな限界があることは、すでに上記にそのつど示しておいた。また、これらの“日本版”がないことも指摘しておいた。

それには日本の「型の文化史」を蘇らせたほうがいい。千夜千冊では『枯山水』(861夜)、『草庭』(356夜)、『てりむくり』(495夜)、『襖』(791夜)、『かさねの作法』(1526夜)、『守破離の思想』(1252夜)、『型の日本文化』(1100夜)などを入れてある。

とはいえ、この提示がもたらした意義はやはり大きかった。実際の建築例を見ることも、アレグザンダーについての批評を読むことも、今後も欠かせないだろう。併読には、スティーブン・グラボーがアレグザンダー思想を再編集した『クリストファー・アレグザンダー』(工作舎)や井庭崇が中埜博・中西泰人らと編著した『パターン・ランゲージ』(慶応義塾大学出版会)などを参考にすることを薦める。

とくに後者はアレグザンダーのその後をどのように社会や知識に適用するかということを問うていて、いろいろ示唆に富む。そのほか、長らくアレグザンダーに協力してきたイングリッド・フィックスダール・キングの解説力も読んでおいたほうがいいだろう。こちらは「a+u」が特集を組んでいた。

いずれにしても、過剰なウェブ時代の今は、アレグザンダーをいまこそ再検討するべきだ。そのうえで日本的な「型」による逆襲もしてほしい。

⊕ パタン・ランゲージ ⊕

∃ 著者: C・アレグザンダー

∃ 発行者:鹿島光一

∃ 発行所:鹿島出版会

∃ 印刷所:凸版印刷

∃ 装幀: 海保透

⊂ 1984年12月5日 第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 序論

∈∈ 本書の使い方

∈∈ 町

∈∈ 建物

∈∈ 施工

⊗ 著者略歴 ⊗

クリストファー・アレグザンダー(Christopher Alexander)

1936年ウィーンに生まれる。1956年ケンブリッジ大学MA(数学)修了。1958年同大学BA(建築)修了。1963年ハーバード大学PhD(建築)修了。以来教職にあり、現在カリフォルニア大学バークレー校環境デザイン学部建築学科教授。その間、1967年に環境構造センターを設立、現在に至る。