父の先見

法政大学出版局 2002

高倉押小路の家では襖の近くで遊ぶのはご法度だった。いつか襖を蹴破るからだ。

蹴破らないまでも、体をどしんと押し付けるだけでも、襖は凹むか、破れるかする。こんな面倒な、すぐ傷みやすいものが、どうして家中に張りめぐらされているのか、子供にはさっぱり納得がいかないことだった。

襖はまさにフラジャイルなのだ。いや襖だけではない。障子も屏風もすぐ破れたり、壊れたりしてしまう。まったくもって日本家屋というのは扱いにくい。

やがて、そのようにすぐに壊れるフラジャイルな襖や障子や屏風こそが、日本家屋における振舞いを深化させ、こまやかな行儀をつくり、さまざまな調度による室礼(しつらい)を発達させてきたのだということが了解されたのは、京都を引っ越して横浜に来て10年以上もたってからのことだった。襖の意味や歴史をうっすら知るのはさらにまた10年ほどたってからのこと、詳しくは日本美術の仕事をするまでは、とりわけ伊藤ていじさんに出会うまでは、よくわからなかった。

本書は、法政大学出版局の看板シリーズ「ものと人間の文化史」の一冊で、その『襖』。

すでに110冊を突破したシリーズは、いずれもよくぞ“そのモノ・そのコト”をまとめてくれたという有難い蘊蓄が揃っていて、感心する。拍手を送りたい。

ところで、「千夜千冊」では第466夜に『梅』を採り上げたのだが、この『襖』といい、『梅』といい、ふと気がつくと、ぼくはどうやら“一字もの”が好きであるらしい。本シリーズでも、たとえば、『船』『塩』『城』『竹』『松』『鋸』『蓮』『臼』『筆』『鋏』『枡』『色』『壁』『秤』『藁』『鮎』『碁』『篩』『鮑』『藍』『橋』『箱』『絹』『蛸』『枕』『貝』『杖』『瓦』『箸』『絣』『網』というように、これらの“一字もの”には妙に愛着をもってきた(刊行順)。きっと『遊』などという雑誌名を思いついたのも、百人一首の「ムスメフサホセ・一字決まり」ではないけれど、ぼくにはどこかこういう一字主義とでもいう趣向がひそんでいたのであろう。

本書の著者は、もともとは国文学や日本文化史を専門とする研究者だが、ある時期から絵巻の研究に入り、そこに描かれている日本家屋の細部を知悉するにおよんで、このシリーズでも『絵師』『地方仏』を書いた。このように、誰に何を書いてもらうかを適確に配当するのも、このシリーズの編集者が一入(ひとしお)苦労するところだろう。これは察するにあまりある。

さて襖だが、襖がなぜ「ふすま」とよばれたのか、正確なことはわかっていない。「伏す間」なんていかにもイケそうなのだが、どうも証拠はない。寝具をさした「衾」(ふすま)も語源になりそうではあるけれど、これもその後の変遷があきらかではない。

では、最初はどう呼ばれていたかというと、間仕切りの建具のすべてが「障子」とよばれていた。中国でも垣根・衝立・屏風・幕などの隔てるもの・遮るものは、ひっくるめて「障」なのである。杜甫・王維にも雲母障子などを詠んだ漢詩がのこっている。

日本では『日本書紀』に、例の中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を暗殺する場面で「席障子を以て鞍作の屍を覆う」とあるのが初出である。鞍作は入鹿のこと、「席障子」はムシロシトミと読む。おそらく室内の間仕切りではなく、出入口か窓かに下げてある蔀(しとみ)のように張りこんだ建具のことだろう。

以降、「板障子」「画障子」といった言葉がしだいにふえてくるのだが、いずれもそこには絵が施されている。しかもこれらは今日のように引戸になっていず、どうやら柱間に固定されていた。スライディング・ドアでもスライディング・ウォールでもなかったようなのだ。

その後、どこで開閉可能な「障子」が部分的ではあれ登場したかということも、まだ細部はわかっていない。けれども“それ”が出現したのが平安京の内裏の紫宸殿と清涼殿だったことはわかっている。

その“それ”は、「障子戸」が工夫されたのである。ただし、引き違いの引戸ではなく、一方を固定し、他方を少し引ける程度のものだった。だから、障子幅や襖幅に合わせた框(かまち)に二条の溝(樋)をあけているのではなく、少しだけ、それも一条の溝だけがあったか、付け足されていた程度だった。もっとも、このことを記した記録は天徳4年の内裏焼亡以降の、源高明『西宮記』や藤原公任『北山抄』に綴られているので、時期は特定できない。

やがて史料には「鳥居障子」という興味深い記述があらわれてくる。これはおそらく嵌め込み式の「亘(わたり)障子」の一部だけを引戸にして潜(くぐ)れるようにしたものだったとおもわれる。「鳥居」という言葉がそれを暗示する。そうだとすると、著者は指摘していないけれど、のちの茶室の躙口(にじりぐち)の原型は、よく言われるように朝鮮家屋や屋形船や芝居小屋の鼠木戸ばかりからのヒントではなくて、この鳥居障子からのヒントも加わっていたかもしれない。本シリーズを読んでいると、こういう憶測を随所で挟めるのもたのしい。

それはともかく、こうして障子はしだいに多様な変化をとげ、結論からいうと、そこから「明り障子」(今日の障子の原型)が出現すると、かつては総称して障子とよばれていた建具が、新たに引き違いのある「襖障子」あるいは「襖」とよばれることになった。このような引戸は「遣戸」(やりど)とよばれた。

衝立障子や遣戸障子から襖が派生するにあたって、ここで注目したいのは、寝殿造りの登場によってさまざまな「漢から和へ」の変化が一挙に出てきたことである。

まとめていえば、第1に、大内裏の大極殿・朝堂院でおこなわれていた中国式の儀式が、内裏の紫宸殿や清涼殿でもおこなわれるようになって、立礼から座礼に変わってきた。第2に、そのため唐風の衣冠・束帯の朝服がしだいに烏帽子・指貫の和風の平服に変わって、内部空間にも仕切りが必要になってきた。ファッションの変化とインテリアの変質は密接である。

第3に、こうした変化に呼応するように、寝殿の母屋(奥行2間・東西5~7間)に1間の「廂」(ひさし)が生まれ、ときに孫廂ができて高欄をそなえた簀子縁(すのこえん)がめぐり、渡殿(わたどの)や対屋(たいのや)に連なった。

このとき、「廂の間」は母屋に対して下長押のぶんだけ一段低くなった。そこで母屋と「廂の間」に開閉型の仕切りが必要となってきて、引き違いの舞良戸(まいらど)や遣戸障子といった横桟を打ち付けた丈夫な引戸が登場することになったようなのだ。開閉が必要のないところは塗籠(ぬりごめ)とした。

こうして母屋に内部空間が生ずるにしたがって、第4に、母屋の南面のほうはすべて蔀戸(しとみど)となり、これを開けるか取り払えば、母屋は庭に対してまったく開放的になったのである。

あとはかなり急速な変化が次々にあらわれる。第5に、母屋が正面3間さらには5間に広がって(奥行2間はそのままで)、これまでシンメトリーだった対屋が一方だけの「対代」(たいだい)となり、やがては二棟廊(出居廊)とよばれる付属施設が寝殿に接続され、対屋が消滅するにいたる。

ぼくがいっとき夢中になった藤原定家の京極の屋敷などは、西の小路から路地を引き入れて、その両側に柴を植えた築地を設け、その北側の半ばあたりに南面する唐門(中門廊代)を建てるというふうに、のちの武家屋敷の結構を先駆したものになっている。

しかしなんといっても、これらの変化のなかで今日の生活風習から見て決定的だとおもわれるのは、このような引き違いの遣戸障子が出現するとともに、下長押との段差をなくすための「畳」が敷かれるようになったことだろう。障子と畳と襖。このあとの日本文化では、これらは分けては考えにくくなる。

もうひとつ、畳とともに考えなければいけないのは、紙のことである。日本の家屋は大半が木と紙でできているけれど、和紙がどのような寸法で漉かれていたかということが大きく関与した。簡単にいうのなら、骨組(桟)とは本紙貼り合わせのサイズから派生した帰結なのである。

ぼくも記憶があるのだが、襖のことを「唐紙」と言うようになったのも、襖障子が「木の産物」というよりも「紙の建具」であったことを暗示する。

15世紀、書院が登場していよいよ襖は日本家屋に欠かせぬ建具になっていく。

書院は最初は「出文机」(だしふづくえ)と呼ばれ、文房四宝を出窓ふうに張り出したところに配置する付書院に始まっているが、すぐに違い棚、押板(置板)が加わり、そこへ、かつて寝殿の寝室入口にあった帳台構(ちょうだいがまえ)が意匠を変えて隣室への通路として花頭窓を伴う出入り口になると、そこにも襖が登場するようになって、一挙に襖を張りめぐらせる様式を整えていく。

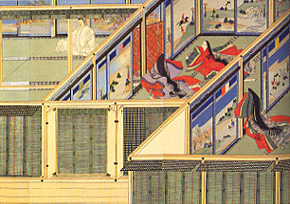

しかし、こうした東山文化以降の襖の活躍は、間仕切りとしての活躍というよりも、むしろそこに「好みの絵」を出現させるキャンバスとして重宝されていったと見るほうが当たっている。本書にも障子絵や襖絵の例が数多く出てくるが、日本空間における襖の役割は、交換自在、張り替え自由のインナーギャラリーとして、多様なタブロー機能を発揮したところにこそ、その発達の花道があったのだった。

ところで京都には、ちょっと動けばどこにでも経師屋さんや表具屋さんが店を構えていて、それに畳屋、大工、左官、建具師、指物師、庭師を加えると、日本家屋のだいたいの手順が見えてくるようになっている。

家を普請するときに、棟梁の指図のもと、これらの職人が「親っさん、まいど!」などと言いながら次々にやってくるのを見ているのは、子供心にもワクワクするものだった。

経師(きょうじ)は本来はブックデザイナーである。経巻・経本の印刷から装丁までを担当していたのが、時代が進んで書籍・経立て・掛軸・屏風・障子の表装に及んだ。その仕事はおもいのほか広く、土佐光信の『七十一番職人歌合図』では、経師と御簾編(みすあみ)が番(つがい)に扱われているし、大経師といえば暦の刊行にも従事した。

では、襖や障子のハードをつくるのは誰かというと、これは建具屋・表具屋である。昔は「戸屋」という名称もあった。この職人さんたちが杉のシラタの柾(まさ)で四方の框(かまち)を組み、その中に縦に3本、横に11本の組子(くみこ)と力骨にあたる力子(おにこ)を噛み合わせて仕口を打つと、枠組みはほぼ出来上がる。これに四隅に三角の隅板の火打(ひうち)を入れ、引き手にあたるところに力板を入れる。あとは唐紙を貼り、塗縁をつける。

問題は鴨居と敷居の溝(樋)の入れ方で、これはおおむね大工が決めて、これに建具師や表具師が微妙に合わせる。本書によると、昔は「畦3分・谷7分」だったが、今は「畦4分・谷6分」になっているらしい。

襖――。「伏す間」か「衾」かはいまもって謎ではあるけれど、そろそろ全面的にビルの中などにも復活してもいいのではないか。大掛かりで大味な六本木ヒルズなどを見ていると、とくにそんな思いが強まってくる。