父の先見

新曜社 2001

イシス花伝所は編集師範代になるための士官学校にあたる。昨日、その三期目の入伝式があった(二〇〇五年十一月)。花伝所では入学を入伝、卒業を放伝という。その入伝式である。どのようにイメージを連鎖させながら編集すればいいのか、それをコーチングする師範代になるにはどうしたらいいかということを交わす最初の顔合わせだ。

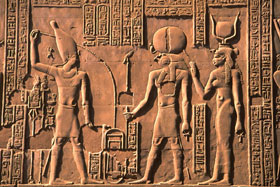

入伝式では最後に校長への質問が出る。校長とは不肖ぼくのことだ。本の読み方、学生時代のこと、恋愛観、あまり眠らないこと、句作のことなど、いろいろ質問があったが、なかに「なぜISISってつけたのですか」があった。イシスが「オシリスとイシスの物語」のイシスであることを質問者は知っているようだったが、その名を選んだもっと深い理由が知りたかったらしい。

ISISは“Interactive System of Inter Scores”の略である。インタラクティブ・システムとインタースコアがつながっている。「相互記譜システム」とか「相互的情報編集記譜システム」などと訳す。インターネット上に「編集の国」というヴァーチャル・カントリーを想定したときに命名した。この「編集の国」の一隅に、二〇〇一年二月、編集学校が小さな産声をあげた。だから相互記譜ということを重視してISISとした。ロゴタイプはぼくが一番信頼しているデザイナーの仲條正義さんに頼んだ。命名にあたっては女神イシスを連想してもらえることを念頭においてイニシャルを組み合わせた。イシスは再生の女神であって、月の舟に乗っている。

今夜は、アト・ド・フリースの『イメージ・シンボル事典』(大修館書店)の翻訳などで知られる山下主一郎さんがイメージ文化誌にまつわる話題を縦横に綴った一冊を紹介するのだが、以下はイシスの話から好きにイメージを連鎖させていくことにする。ただし、今夜のイメージ連鎖はぼくが枝葉をふやし、地下茎の分岐を伸ばし、ついでにところどころちょっとした翼をつけてみた。

エジプトの祖神はヌー(ヌート)である。大地をアーチ状に覆うグレートマザーであった。そのヌーが四人の子を産んだ。オシリス、イシス、セト、ネフテュスだ。

オシリスとイシスは兄妹の関係で、やがて夫婦になった。オシリスが植物神、イシスが地母神。セトとネフテュスも夫婦になった。近親結婚であるが、古代初期にはインセスト・タブーはよく破られた。

夫のオシリスは植物神であるだけに地上の王となり、牧畜・農耕・技術を統括して、よく国を治めた。とりわけナイルの治水をうまく制御した。古代の王は治水王であることが多いのはエジプトでもインダスでも中国でも同じである。中国では治水王と偏固の王(跛行する王)がしばしば結びついている。

このオシリスの活躍を軍神のセトが妬んだ。セトは策略を練って、ある祭りの席上に豪華な櫃を持ち出して、ここにぴったり入れる者には櫃を進呈すると言った。次々に櫃に入ることを試みたが誰一人としてうまくいかない。導かれてオシリスが入ってみるとぴったりした。セトはいきなり蓋を閉じると鍵を降ろし、そのままナイル川に投げこんでしまった。

植物神オシリスが死んだため、地上は凶作に苦しんだ。それまで碧いナイルと自慢されていた大河もどんより黒ずんだ。妻のイシスは悲しみ、せめてオシリスの遺体だけでも見いだしたいとおもって旅に出た。さんざん尋ね歩いたあげく、櫃が今日のレバノンのビブロスの浜辺に打ち上げられていることを知った。櫃は生い茂ったエリカの木に覆われて腐食を免れていたようだった。ビブロスの王はその木の美しさに魅せられて、実はすでにそれを宮殿の柱にしていた。イシスは事情を話して柱をもらいうけ、櫃の中からオシリスの死体を取り出してエジプトに持ち帰った。

あらためてオシリスの遺体にとりすがったイシスは、これぞネクロフィリアの原型ともいうべき話だが、やがて意外なことに妊娠をする。子も授けられた。それがのちのちエジプトで万神の神の子とされるホルスである。

オシリスの死体が戻ってきたことを知ったセトは、ふたたびイシスの目を盗んでオシリスの死体を奪い取る。一年中で夜が一番長い夜半のこと、今度はオシリスの死体を刻み、各地にばらまいて捨てた。それを知ったイシスはまたまた各地を彷徨い歩いて死体の断片を集め、それらを縫い合わせて冥福を祈り、永遠の生を与えられるように儀式を営んだ。おかげでオシリスは冥界の王となって永遠に生きながらえるようになったのだが、ひとつだけ欠陥をもっていた。死体の断片を集めたとき、どうしても男根だけが見つからなかったのである。イシスはやむなく粘土で男根を作ってくっつけた。

これが「オシリスとイシスの物語」のひとつのプロトタイプとなった話だ。そこにあれこれの後日談がついた。

主流になった話は、オシリスが冥界の王となったため、イシスは極貧に喘ぐことになったというふうに進む。しかたなくイシスは幼いホルスを葦の束に隠して家をあけ、物乞いをする日々が続く。ある日、家に帰ってみるとホルスが半死の状態になっている。セトが毒蛇を遣わして(毒蛇となって)、ホルスを咬んだのだ。イシスは懸命に看病して、ホルスは回復する。

長じたホルスが父の仇を討つために、セトに復讐することになったというのは当然の成り行きだ。ホルスはセトに挑むのだが、戦闘は苛酷で、ホルスは両眼をセトに抜き取られてしまった。それでも戦闘は続いて決着がつかない。やがて争いは法廷にもちこまれ、セトとホルスのいずれが王位につくかの判決を待つことになった。ところが法廷でも継承権をめぐる問題は当時も複雑だったようで、決着がつかない。そのため決闘が再開されるのだが優劣つけがたく、冥界のオシリスに判定が委ねられ、ホルスが王位を継承した。イシスはその後、「月の舟」に乗りいつも再生を誓う神として君臨した。ところで、ホルスの両眼はその後、書記神であるトートが管理していたという話である。

さて、この物語は歴史的にはどのようにできたのか。何かのルーツや背景があるはずだ。ふつうに考えると、この話にはエジプトの国家統一にからむ出来事が象徴されていることがわかる。ナイル川の上流の上エジプト(セトの国)と下流の下エジプト(オシリスの国)の分断と統合が物語に変じていたわけだ。

また、オシリスが二度にわたって死体となりながら再生したということには、植物が根から発芽して成長してまた土に還って発芽するというサイクルが象徴されていることも見てとれる。それをイシスが再生の女神として祀ったこともわかりやすい。そのばあいはイシスは植物神だったのだ。

オシリスが殺されることによって次の王ホルスが王位を継承したことは、ジェームズ・フレイザーの大著『金枝篇』に名高い「王殺し」の一場面にぴったり照合する。王は聖樹(ここではエリカ)のもとで殺されることによって次王への継承権を与えるのである。この手の「王殺し」の話はかなり各地に散らばっている。

しかし、ここには妙な暗示も埋まっている。ひとつはオシリスの男根がなくなっていること、次にはホルスの両眼がなくなってトートに管理されていたことだ。

なぜオシリスの男根がなくなったのかということを推理するには、セトがオシリスの死体を切り刻んだのが「一年中で夜が一番長い日」だったことに注目する必要がある。セトは冬至の夜にオシリスを切り刻んだのだ。

冬至とは太陽の勢力が最も衰える日である。オシリスはおそらく四〇〇〇年前くらいに、ラーに匹敵する太陽王として信仰されていた神だった。太陽の力に関係する王だとすれば、その力が最も衰えるのは冬至である。そのオシリスを冬至の日に切り刻んだということは、王の力が最も弱まったときに「王殺し」をする習俗が上古のエジプトにあったということになる。

男根の切断あるいは紛失とは、王の象徴が王から離脱したことをあらわしている。男根がなければ世継ぎはそれ以上は生まれない。他の力をもつ血統に属する娘とも交われない。男根の喪失はそうした王権にまつわる出来事の暗示だったのである。これでとりあえずはオシリスの男根の意味の見当がつく。

では、ホルスの両眼はなぜ失われてトートに預けられていたのだろうか。トートはのちにギリシアのヘルメスと同一視された神で、呪詞と書記とを司っている。知恵がある。ということはホルスの両眼はきわめて神秘的な作業力をもつところで管理されたということで、いいかえれば、その両眼を他の者が傷つけたり奪ったりすることを避けたということなのだ。ということは、ホルスは王位を継承するにあたって、それまでのあいだの苦難を乗り越えられるように、また王位についたときに慧眼をすぐに発揮できるように、あえて両眼の力を温存したのだというふうに解釈できる。

一説には、両眼は男根の代替物で、実はホルスも男根を奪われて王位継承能力を失いかねないので、これをトートが守ったというふうにもなるのだが、まあ、そのへんはいずれでも読み筋は変わらない。

これでオシリスとイシスの話の謎が解けて、めでたしめでたしかというと、そういうわけにはいかない。イメージ連鎖と触発編集はさらに複合化する。オシリスの神話はその後に盗まれてキリスト教のなかに換骨奪胎されたのである。

キリスト教に換骨奪胎されたということは、その前にユダヤ教のなかでも蘇っていたということだ。だいたいクリスマスが冬至に近い日であること、つまりその日にイエスが誕生しているというのがあやしいのである。その話を続ける。

オシリスには実は二〇〇近い名前がある。それだけ名前があるということは、エジプトの神々のほとんどすべてに習合しているといっていい。ということは、どこでも、どの時代でも、さまざまな神がオシリスに肖ったのは想像がつく。オシリス来てほしい、オシリス来てほしいということだ。事実、エジプトを越えて地中海や小アジアでもオシリス信仰は広まった。ということは、危機に再臨してくれる神として、オシリスはつねに待望されたということだ。

このように危機に再臨する神を待望するという思想は何かに似ている。然り、「メシア」を待望する思想に似ている。まさにそうなのだ。オシリスは姿を変えて救世主メシアとして、ユダヤの民の幻想のなかに継承されていたのである。

このメシアの思想をそのまま引き取っていったのが、イエスが磔刑に処される以前の原始キリスト教だった。謎のクムラン宗団のことは第一七四夜(エリエット・アベカシス『クムラン』)に書いたのでここでは省くけれど、その周辺には「善の教師」や「救世主」や「再生者」などの、いくつものオシリスのヴァージョンがあらわれている。こうしてイエス・キリストが登場して、すべてはキリスト教のものとして集大成されていく。とくにイエスの誕生日を十二月二五日にしたことが注目されるのである。

十二月二五日のクリスマスにイエスがベツレヘムに生まれたということは、いつ決まったのか。これについては多くの議論があるところだが、四〇七年に死んだことがわかっている聖ヨハネ・クリュソストモスがその説を定着させたということが通説になっている。この聖人はのちのちまで「黄金の口のヨハネ」と尊称されていた。それだけその言葉に信憑性がもたれたのだろう。

それによると、天使ガブリエルがマリアに受胎告知をしたのが三月二五日で、イエスが誕生したのが十二月二五日とされている。それまで、キリスト教会でイエスの誕生日を特定する議論がひっきりなしにおこっていた。とくに異教の好きな古代ローマ帝国に蔓延しつつあったミトラス教が冬至の日をもってミトラ(ミトラス)の誕生日だとしていることの影響力が大きかった。

察するに、このミトラの誕生日とオシリスの男根が切られて次のホルスへの継承が刻印された日を重ねることによって、教会の議論はイエス冬至誕生説に傾いていったのだろうかと思われる。そうだとすると遅くとも四世紀くらいには、イエスの誕生日とクリスマスの日が決まっていたということだ。キリスト教会の編集力は侮れない。

しかし、これでイエスにまつわる編集が終わったわけではない。イエスをイエス・キリストと名付けた謎がのこる。本書の山下主一郎もそこに疑問をもった。

イエス・キリストは姓名ではない。イエス(Jesus)が名で、キリスト(Christ)が家名なのではない。だいたい古代ユダヤに姓はなかった。イエスはイエスとだけ呼ばれていた青年だった。ちなみにイエスはカトリックの発音では「イエズス」で、正教会では「イイスス」である。「イエス」と呼称してきたのはプロテスタントだけだった。カトリックでは「神父」、プロテスタントでは「牧師」になるのと同様、カトリックとプロテスタントはことごとく何かが異なっているのである。それはともかく、そのイエスがなぜイエス・キリストなのか。

キリストはギリシア語クリストスの発音に近い。『新約聖書』をギリシア語で書いたとき、ヘブライ語のキリストに当たる言葉を「クリストス」とした。それがキリストになった。しかし、そうだとするともともとのヘブライ語のキリストがどういう言葉で、どういう意味だったかである。

ヘブライ語ではキリストに当たる言葉は「マーシーァハ」という。これは「油を注がれた者」という意味をもつ。それだけではない。実は「マーシーァハ」は「メシア」のことだった。これで見当がつくように、オシリス=メシア=キリストはキリスト教にとってはほぼ同じ情報なのである。こういうことをするのがキリスト教というものだ。

しかし、ちょっと疑問ものこる。なぜ「油を注がれた者」のイメージをイエス・キリストは継承したほうがよかったのか。教会ではそんなことはしていない。聖水をつかい、洗礼のために水に浸かることはあっても、油はほとんどつかわない。

ここで油とは、オリーブの実の油すなわちオリーブ油のことである。すでにバビロニアの昔からオリーブ油は特別の力があると考えられていて、とくに油を体に塗ることは大変な治癒力をもたらすと信じられていた。バビロニアでは医者をアシューとよぶが、これは「油に詳しい者」という意味だった。のみならずバビロニアやアッカドやアッシリアでは、支配者を司る祭司は王位の継承者に油を注いでその就任に意義を添えていた。

いったい油と王の関係がどのようになっているのか。「創世記」にはヤコブは枕にしていた石を立て油を注いでそこをベテル(神の家)と名付けたとある。「出エジプト記」にはアロンは祭司の職に就くときに油を注がれたとある。「レビ記」では大祭司がしばしば「油を注がれた祭司」であった。つまり、油を注ぐとは「聖別する」ということだったのだ。キリスト教はその「聖別」がほしかったのだ。イエスはこうして油を注がれたキリストとなったのである。

イメージはイコン性やシンボル性やアレゴリー(寓意)を伴うことが多く、そこにさまざまの属性や持ち物や服装をあらわすアトリビュート(attribute)がくっつく。ギリシア神話ではゼウスの山羊、ヘーラーの石榴、アポロンの月桂樹や竪琴が、キリスト教美術ではマリアの百合、ナザレのヨセフの鉋、洗礼者ヨハネの皮衣などがアトリビュートになる。そのアトリビュートもしだいに自立したイメージになっていく。

イメージというもの、このように分化し、連鎖し、編集されていく。連鎖的編集がおこるのだ。複合的につながる「イメージのネットワーク」を辿りはじめたらキリがないくらいだ。今夜、本書を媒介にイシスから始めたイメージの連鎖も、たちまちイエス・キリストの称号にまで重なってしまった。

いま好きに進めた連鎖にして、そのネットワークのわずか一本の連鎖に少しだけ翼がついたにすぎない。たとえばこれをイシスの舟に注目すれば、イメージは異なる方向へのびていく。またたとえば古代ローマではイシスは舟の女神として崇拝されてもいたのだが、それは舟をイシスの子宮の象徴と見立てていたからだ。だからイシスの宮殿にはたいてい石で彫られた舟がある。それはまた「月の舟」であって、「再生の舟」なのだ。

それとそっくりのキリスト教の教会がローマにある。サンタ・マリア・デラ・ナヴィチェラである。「舟の聖母マリア教会」だ。これはあきらかにイシスの宮殿をのちにキリスト教がテイクオーバーしたわけである。乗っとったのだ。

このようにイメージというもの、必ず歴史をもっているし、どんなイメージにも連想の糊代というものがついていて、それは他のイメージの糊代といくらでもくっつく可能性をもっている。

ぼくは編集思想の真骨頂はアナロジーにあると確信しているのだが、そもそもイメージの本体もまたアナロジーの連鎖の途中を切断したものなのである。むしろ神名やキャラクターや場面そのものが、すべてひとつながりのイメージの劇場の飛沫だったと見たほうがいい。そして、その多くに「物語の型」と「編集の型」がひそんでいるとみなしたほうがいい。オシリスとイシスの物語はそのようなイメージ編集のアーキタイプだったのである。