政談

平凡社東洋文庫 2011

編集:関正則 協力:山辺春彦 校注:平石直昭

装幀:原弘

宝井其角(1573夜)に「梅が香や隣は荻生惣右衛門」という句がある。荻生惣右衛門は荻生徂徠のこと、日本橋茅場町で蘐園塾(けんえんじゅく)を開いたとき、其角が隣りの家にいたことに因んで詠んだ。其角らしい句だ。こういうあっけらかんとした句は楽ちんそうだが、洒脱な俳諧的達観がなければなかなか詠めない。

いまはビルばかりのオフィス街になっている日本橋茅場町は、もともとは埋め立てされたところで、茅場の名の通りに当初は茅屋(ぼうおく)が並んでいたのだが、元禄をこえるころから与力や同心たちも住むようになり、そこに徂徠や其角も越してきたのだった。

まもなくかれらは近所の徂徠先生の名望を知って、経世済民のイロハを覗き見半分で学びにきた。江戸の町民はいまなお落語が描くように、「大家好き」であり、けっこうな「先生好き」なのである。大家や先生は物知りで、浮世離れしているから、江戸の町民のはんちくな性分には、いい相手なのだ。其角はそういう人情と風情を梅の香のように観察していたのだろう。

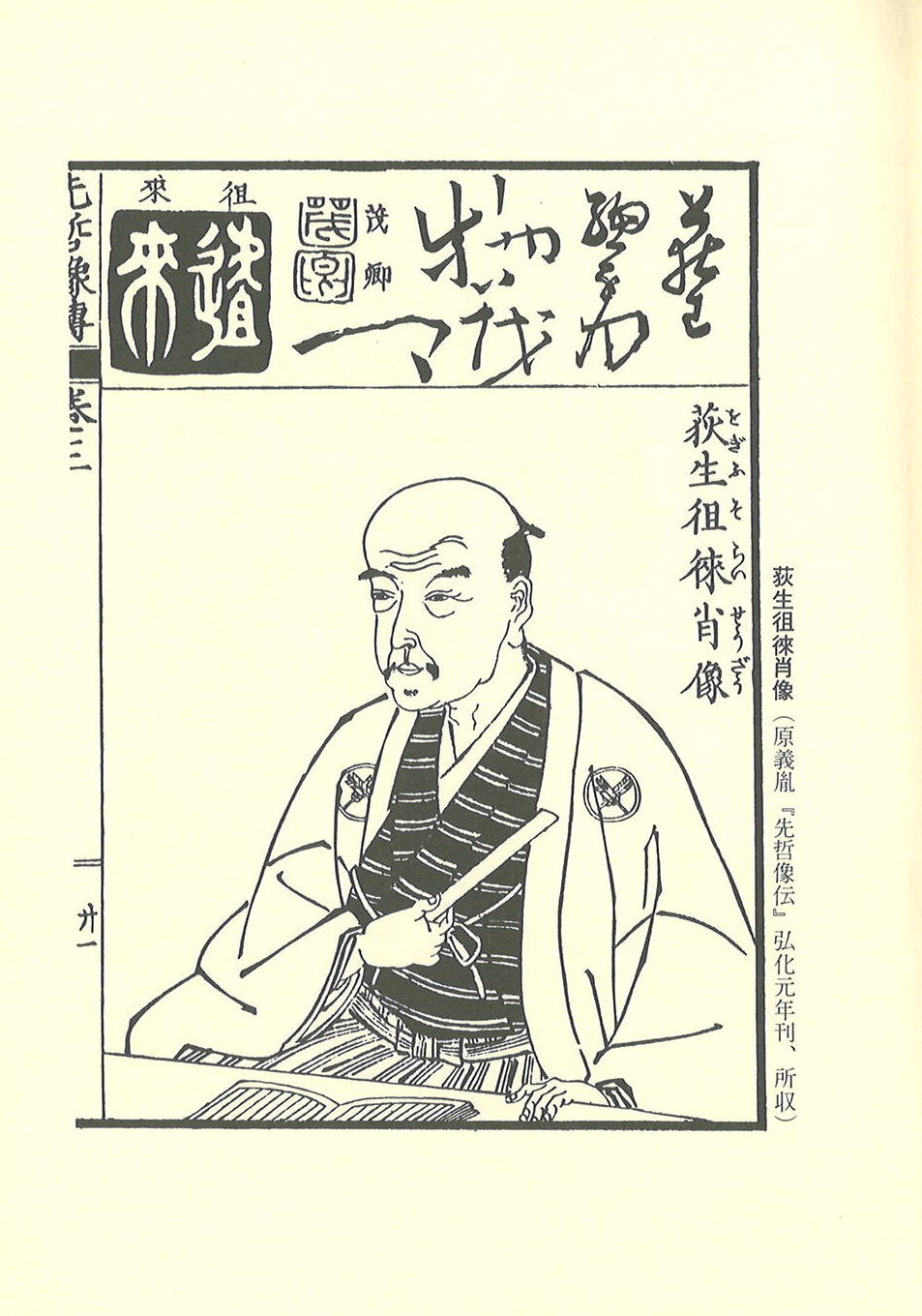

江戸中期の儒者。徳川綱吉の侍医方庵の子。林春斎・林鳳岡に学ぶ。のち柳沢吉保に用いられ、古文辞学を大成した。また私塾蘐園を開いて多くの門弟を育てた。著書は『論語徴』『蘐随筆』『政談』等多数。享保13年(1728)歿、63才。

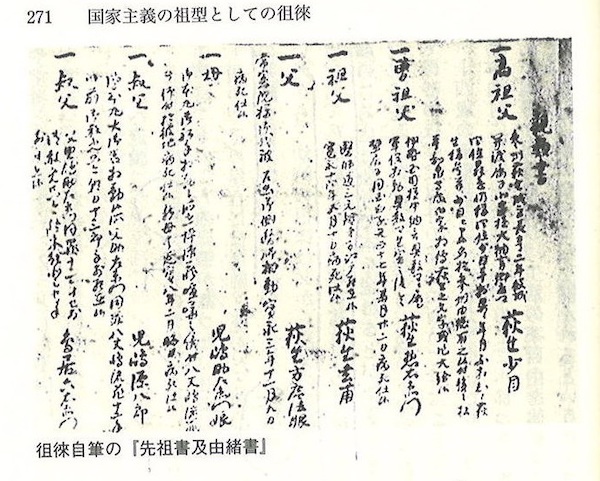

小島康敬『徂徠学と反徂徠』(ぺりかん社)口絵

徂徠が蘐園塾を営んだのは柳沢吉保の藩邸を去ってからのこと、まあまあ晩年だった。すでに京都の伊藤仁斎の(1198・1008夜)の堀川学校こと古義堂のことはその筋に知れわたっていたので、それに対抗した。

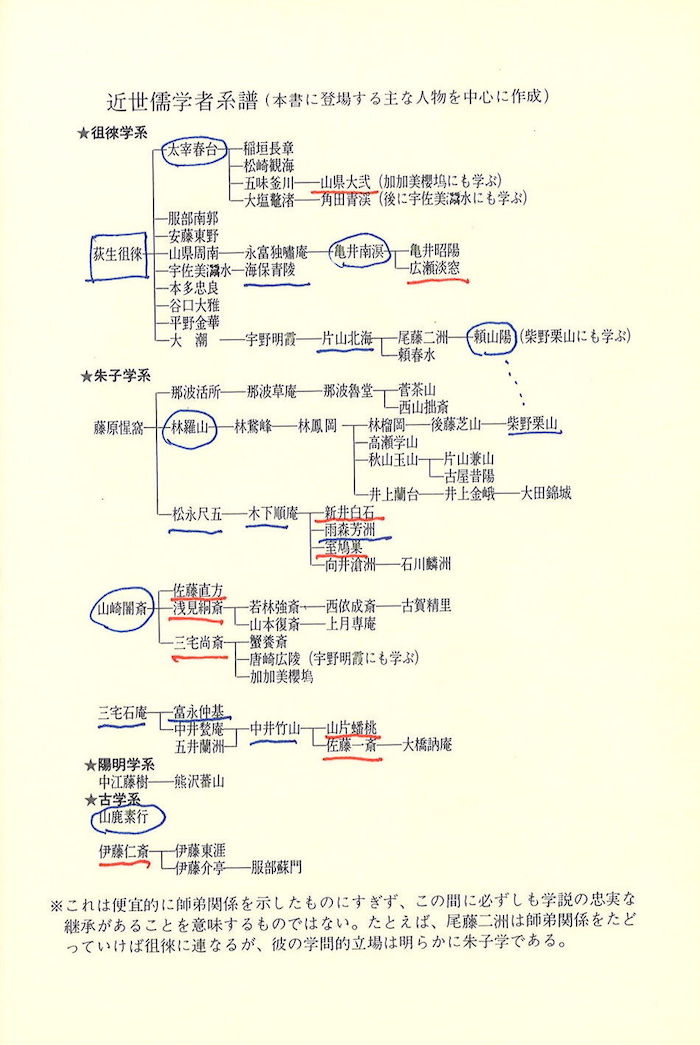

「蘐」とは茅(かや)のことである。この塾名から、のちの徂徠派の系累のことを蘐園派というようになった。「草ぼうぼう派」でいきますよという表明だ。たんに「草ぼうぼう」だったのではない。山鹿素行の古学(聖学)、仁斎の「古義学」に対して、蘐園派は「古文辞学」という流れを拓いた。そして安藤東野、山県周南、太宰春台、服部南郭らを輩出した。

古文辞学は古典(文章)と文辞(言葉)の「もと」を重視する。先王君主の考え方を称揚した孔子前後の諸子百家たちの原エクリチュール(古文)に戻って、「儒の理想」を思索をしようという立場のことをいう。

訓古学ではない。あくまで「読み」の学問である。「儒」の古典主義をどう読むか、そこにカーソルを向けた。とくに宋代の朱子学に甘んじなかったのが意地だった。

ネーミングからして、徂徠が仁斎の「古義学」を意識していたのはあきらかだが、古義学とは似て非なる「古文辞学」という言い方は自分で唱えた。

何をもって古文辞学というのかというと、『論語徴』という著作でこう書いている。「古へに云く、古今に通ず、これを儒と謂ふと。又云く、天地人に通ず、これを儒と謂ふと。故(まこと)に華和を合じてこれを一にするは、是れ吾が訳額。古今を合してこれを一にするは是れ吾が古文辞の学なり。」

「華和(かわ)を合じて」という言いっぷりに端的なように、中国の漢学(華)と日本の和学(和)を合わせようというのだ。そこに古昔と現今とを合わせた意味(意義)を読みとるというのが古文辞学だと宣言したのである。

これはそれまでの徳川の御用学問としての儒学のテイストとはかなりちがっていた。徳川儒学は林羅山らが朱子学(宋学)にもとづいて幕藩体制と封建思想をかためるために組み上げていたのだが、徂徠はそれには満足できず、『論語』や四書五経や朱子学のエクリチュールを読みなおし、新たに解釈を変えようとした。加えて、そこに日本の実情を反映させた。

ただ、そこまでのことなら仁斎も素行も試みていたことだったから(中江藤樹も熊沢蕃山も)、徂徠はそこからの意図的離脱も図った。リクツで語るだけでなく、現実の政治が出入りできる日本儒学を心掛けたのだ。

資質のせいか、生い立ちのせいか、もともと徂徠は政治に関心をもっていた。同時代のジョン・ロックのようなヨーロッパ的政治論のようなものではない。徳川幕府(=日本)がめざすべきリアル・ポリティクスとしての実務政治に関心をもった。当時の言葉で「時務策」という。

まずは藩政の時務策を観察した。ただの観察ではない。実際に柳沢吉保(やなぎさわ・よしやす)に仕え、その主君との一蓮托生の日々をおくったことが徂徠をリアル・ポリティクスに向かわせたのである。

その吉保について一言書いておくが、柳沢家は甲斐一条家に属した在郷武士団の武川衆だった。武田の滅亡後は家康の家臣団にくみこまれ、祖父の柳沢信俊が家康に仕官した。父親は館林藩士となった安忠で、吉保はその長男として育ち、父を引き継ぎ家臣となると着々と地歩をきずいた。チャンスにも恵まれた。館林藩の藩主がのちの5代将軍徳川綱吉だったのである。綱吉が江戸城に入ると、吉保は小納戸役として日本政治のメインセンターを出入りするようになった。

貞享元年(1684)には西の丸へ移り、出羽守を叙任されてからは禄高もだんだんふえて、元禄元年(1688)に一橋(ひとつばし)の屋敷に移って側用人(そばようにん)を拝任した。禄高も1万2000石に、6年後には7万石になっていた。出世コースモいいとこだ。その後は老中格や侍従にも昇進し、川越城を拝領した。綱吉は合計58回も柳沢吉保邸に御成(おなり)したらしい。

徂徠はというと、元禄9年(1696)に吉保に抜擢され、こうした幕政と幕閣の一部始終に付きあえたのである。その一方で儒学にとりくんだ。そこで当時の政情にもとづいていて、「しきたり」「本分」「情実」などを加味した「儒」を読んだ。こういう日本的な政治感覚は、仁斎にはない。

江戸前・中期の側用人、その後は老中。徳川綱吉の小姓から川越藩七万石、老中上座、松平の姓を与えられ美濃守吉保となり、甲府藩十五万石を領する。学問の奨励、荻生徂徠の登用等、文治政治の推進者として評価される。正徳4年(1714)歿、57才。

当時の幕府は安定していなかった。宝永6年(1709)、綱吉が亡くなると政界が一変して将軍は家宣になり、将軍をめぐるブレーンも一変する。幕臣として新井白石(162夜)が登用された。

吉保は隠居を願い出て、駒込で六義園の造営などに勤しんだ。そのタイミングで徂徠も茅場町に出て、蘐園塾を始めたのだ。その後、吉宗の時代になると、徂徠はコミットメントを求められることになり、それまでの観察と施策にもとづく見解を披露した。

こういう事情だったから、徂徠の政治感覚は当時からしばしば白石とくらべられてきた。のちに海保青陵は『稽古談』のなかで、他の儒者たちはことごとく「天下ノ喰ツブシ、天下ノ邪民」だと断じ、白石と徂徠とを「真ノモノ」と評価した。国政を預かったり提言できたりした儒者はそれほど少なかったと青陵は言いたかったのだ。

白石は徂徠の9歳年上である。徂徠とくらべるにふさわしい。二人とも儒者であり、二人とも為政者のそばにいた、海保青陵だけでなく、当時も今もしょっちゅう比肩されてきた。

江戸時代中期の旗本・政治家・朱子学者。一介の無役の旗本でありながら六代将軍・徳川家宣の侍講として御側御用人・間部詮房とともに幕政を実質的に主導し、正徳の治と呼ばれる一時代をもたらす一翼を担った。

江戸の版元はさまざまなメディアの発信元である。浮世絵も地図もニュースも暦も印刷した。「読売」(よみうり)という言い方があるように、読めるものなら何でも木版に彫って、刷った。そのなかに「評判記」というフォーマットがある。事件、遊女、役者、美人などの評判を集めておもしろおかしく編集する「品定め」のメディアだ。

評判記はしばしば相撲番付見立てを好んだ。何であれ番付にして等級を付けたがったのだ。「学者角力勝負付評判」では、学者たちが角力(すもう)の番付になっている。

それを見ると、東の関脇が荻生徂徠で、西の関脇が伊藤仁斎になっている。大関(当時は横綱はいない)は東が熊沢蕃山で、西が新井白石なのである。なぜ番付で賑やかしをうけるほどに、白石と徂徠の名声が高かったのか。実力や思想も評判だったのだろうが、時勢が関係していたのだと思う。そのころの将軍の人選が右や左にワインディングしていて、政局が安定しなかったのだ。

言わずもがなだろうが、徳川将軍の血統について一言いっておくと、家康から秀忠・家光・家綱までの4代は順調に父から子に受け継がれた。ところが、ここから変則的になったのだ。家綱には子がなくて、二人の弟のうちの甲府城主となっていた綱重も延宝8年(1680)に病死したので、下の弟の綱吉が館林城主から立って5代将軍になった。

その綱吉にも後継ぎが生まれない。子宝の恵みを得たい一心で、その祈願のために「生類憐れみの令」を布告したものの(犬ばかりを保護しただけではない)、やはり恵まれず、宝永期に没した。6代将軍になったのは綱重の子の家宣で、これを扶けたのが白石だった。白石については162夜に『折りたく柴の記』を採り上げておいたので、そちらを参照してほしい。

けれども、その家宣も3年後の正徳2年(1712)に亡くなり、なんと4歳の子が7代家継になるのだが、この子もわずか4年後に病死して、ここに秀忠以来の直系の血統は完全に途絶えたのである。さあ、どうするか、すったもんだのすえ、8代将軍に紀州藩主だった吉宗が迎えられた。秀忠の弟の血統にあたる御三家のひとつだ。徳川宗家の養子というかっこうで将軍の座に就いた。

これでやっと落ち着き、改革に着手(享保の改革)できたのだが、その吉宗だって本家の徳川ではない。つまり元禄~享保の徳川家は紆余曲折ばかりなのである。

こんなふうに血筋がワインディングした事情は何を示すかというと、新たな国政を綱吉・家宣・吉宗のような傍系のトップが、譜代大名たちで分散している幕藩体制を動かしていかなければならなくなったということだ。

これは徳川体制としては容易ならざることで、トップ・ガバナンスとしてもつねに信頼に足る側近を必要とぜざるをえない。そのためブレーン・トラストというか、強いアドバイザーを近くにおくようになった。こうして、綱吉の側用人の柳沢吉保が、家宣の側用人の間部詮房(まなべ・あきふさ)が、そして家宣にとっての新井白石が、また柳沢や吉宗にとっての荻生徂徠のような人物が登用され、期待されたのだ。

ただし政治体制というもの、よほど強力な為政者でないかぎり、一代での改革にはむりがある。それはアドバイザーたちにとっても同じことで、たとえば白石は将軍家宣のときに苦心して武家諸法度を改案したのだが(いわゆる「正徳の治」)、吉宗のときに元の法度に戻されている。

綱吉が死んで43歳の家宣が将軍に就くと柳沢の力も殺がれ、お役御免になり、家宣についた白石も吉宗のときにお払い箱になった。吉宗がそれまでの側用人による政界運営では気にいらず、独自の運営体制をつくることにしたからだ。地元の紀州藩の人材をふんだんに起用して「享保の改革」に臨んだ。

これでは白石の施策も次代まで継続できない。吉宗の改革は財政再建、新田開発、官僚機構の組み替え、大奥の整備、江戸火消しの設置、目安箱の運用などに及んだのだが、そこにはかつての家宣時代の白石の提案はまったく活きてはいなかったのだ。

白石にくらべると、徂徠はそこそこ長く中央政治のガバナンスの近くにいることができた。徂徠が川越城主であった柳沢家に就職したとき、吉保はすでに5代綱吉の側用人であって、そのまま老中にまで昇格することが約束されていた。

徂徠は重用されただけでなく、さまざまな意見も求められた。吉保が赤穂事件でその裁定を委ねられたときも、徂徠はそばでその経緯を熟慮できたし、意見を述べていた。元禄の世は吉保や徂徠によって監視されてもいたのだ。けれどもそれも、一場の浮世であったのである。

だから、綱吉が亡くなって吉保が隠居をし、六義園などを造園したりして無聊をかこつていた時期に、徂徠は茅場町に私塾を開いて、世の中に何が必要な思想なのかを説くことにしたわけである。

吉宗から御政道についてのスペシャル・コメントを求められたのは、そういうときだ。徂徠が大いにはりきったのは当然だった。そのコメント集が、今夜千夜千冊することにした『政談』なのである。

徂徠が新たな為政者に向けたコメントは、一時代前の白石のものとはずいぶん違っている。それを意識しすぎたきらいもある。『政談』では白石をけっこう悪しざまに詰っている。

たとえば「新井ナドモ文盲ナル故、是等ノコトニ了簡ツカメヌ也」とか「無学」呼ばわりをする。白石が文盲や無学であるはずもないので、これはよほどの嫌がらせか、立場のちがいなのだ。徂徠の肩をもってもうすこし正確にいえば、朱子学の「読み」が異なっていたのである。

実は徂徠は幼い頃からの学問好きで、林春斎や林鳳岡の門で本読みに耽っていた。父親は医者で、それも将軍綱吉の侍医だった。身近に幕閣モードを感じていたはずだ。

ただ、その父が何かのヘマをして江戸から放逐された。それで14歳のときに上総の茂原に移った。茂原での日々は14年にわたった。このとき、徂徠は独学の方法を身につけたのだと思われる。徂徠はそれを「南総ノ力」と名付けている。白石の学識との相違は、おそらくはこのへんから出ているのである。

明治以来、白石についての評価はほぼ通り相場になっていた。羽仁五郎や桑原武夫(272夜)がそのラディカルな合理主義と啓蒙主義に匹敵する知識力を評価したせいもある。ごくごくかんたんにいえば、近現代の日本政治史論は白石をダイレクトに福沢諭吉(412夜)につなげたのだ。乱暴にも、途中をとばしたのだ。

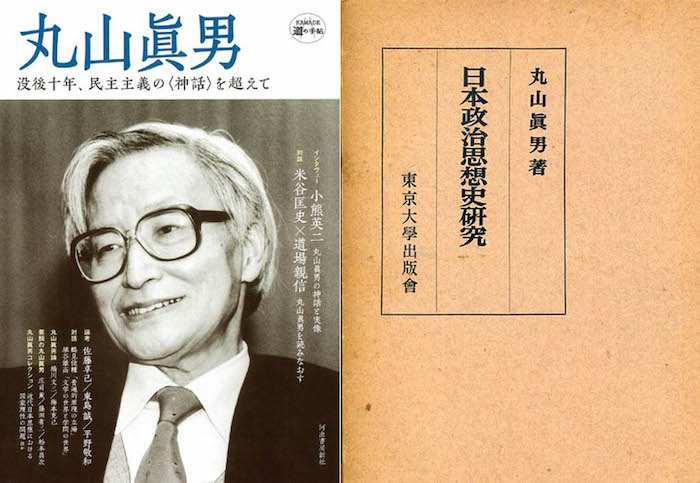

これに対して丸山真男(564夜)は、仁斎・白石と徂徠以降を分けた。戦時中の「近世儒教の発展における徂徠学の特質並にその国学との関聯」や「近世日本政治思想における自然と作為」などの論文で徂徠や国学にとりくみ、のちにまとめた『日本政治思想史研究』(東京大学出版会)で、徂徠によって日本の封建思想が近代に向かって脱皮をおこしたと見た。

徂徠は羅山から白石にいたる日本朱子学の合理主義を「道学的な合理主義」とみなし、非合理をおそれない合理主義を思想したのではないか、そこに近代主義の芽生えがあったのではないか、丸山はそう捉えたのだ。かなりパラドキシカルな評価だが、戦後日本の論壇ではこれが大いに話題になった。

戦後日本の思想界を牽引した政治思想史学者。「超国家主義の論理と心理」で、戦前の日本の政治構造や精神風土を分析、「日本政治思想史研究」で新しい思想史の研究方法を打ち出した。

けれども、ぼくは丸山のように徂徠を読まなかった。丸山は堅すぎる。徂徠はもっと柔らかいし、そこには近代主義など芽吹いていない。むしろ近代明治をいかほども先取りしていないところ、あえて家康開府の方針の限界を指摘し、元禄~享保の幕閣のリアル・ポリティクスに古代の道義をへいちゃらで入れこんでいくところが、おもしろいところなのである。

ちなみに丸山の徂徠観を批判した論評はいくらもあり、吉本隆明(89夜)などその急先鋒だったが、その吉本も徂徠を読んだというのではなかった。たとえば柄谷行人(955夜)もその一人で、それは「丸山は仁斎をカント的、徂徠をヘーゲル的に類比していたが、僕は仁斎はキルケゴール的、徂徠はマルクス的、宣長はニーチェ的だと思っている」というようなもので、これでは徂徠は見えないだろう。ぼくが読んだ徂徠は山本周五郎(28夜)の御政談のようなのである。どうも日本の知識人は日本儒学をヨーロッパ流に解きすぎる。

だからぼくが唸った徂徠論がどこかの研究成果としてあるわけではないのだが、どちらかといえば尾藤正英の『日本封建思想史研究』(青木書店)、「日本の名著」16の『荻生徂徠』(中央公論社)の解説、吉川幸次郎(1008夜)の『仁斎・徂徠・宣長』(岩波書店)、小島康敬の『徂徠学と反徂徠』(ぺりかん社)、野口武彦の『荻生徂徠』(中公新書)などの読みのほうに、軍配を上げたい。

さて、徂徠の御政談であるが、『政談』だけではなく『太平策』『蘐園雑話』など、いろいろな書物にもその言いっぷりが散見できる。「草ぼうぼう」の先生だから小言のレベルも少なくないが、そこがかえって周五郎や、あるいはときに海音寺潮五郎(371夜)や子母澤寛(94夜)や藤沢周平(811夜)に通じて、ぼくにはおもしろかったのである。

コメントのなかで一番目立つのは、まとめれば次のようなことだ。①日本(江戸)の景観が激しく変わりつつあること、②家康が存命中に政治制度を確立できなかったことによる弊害の多さ、③武官官位が続いている問題、④白石が試みた貨幣流通システムに対する批判、⑤財政危機を一回かぎりの徳政令で緩和するのがいいという提言、こういったあたりだ。

儒者であった徂徠の理想はもちろん「聖人の道」にある。ただ、君主一人が聖人であればいいとは考えていなかった。複合的な聖人道やチーム編成による聖人道のほうがリアル・ポリティクスには合うと判断した。

日本の政治は今も昔も「まつりごと」なのである。それゆえ政治のどこかにエトノス(民族性)があらわれる。徂徠はこれを掬った。掬うにあたって古義に戻ったのだ。そこが徂徠の日本流御政談の言い分だったのである。

徂徠には『南留別志』という奇妙なタイトルの本がある。「なるべし」と読む。こうも考えられる、ああも考えられるという複合的な仮説を列挙したもので、それで「なるべし」に向かえればそれでいいのではないかという魂胆をあらわしている。

ぼくは徂徠の御政談の「なるべし」を好ましいと見てきた。そのぶん今日の政治家や官僚や思想家たちが「なるべし」をハンドリングできなくなったことをヤバイ状況だと思っている。「梅が香や隣は荻生惣右衛門」という風のように闊達する判断を感じるなるべし、学ぶべし、なのである。

舞台は2055年、行き詰まった日本の政治を打開するために世界初の人工知能「SORAI」が導入される。「フリーター・契約社員の禁止」「一次二次産業の減税」「同業者は同じ場所に住む」など、次々と斬新な政策を打ち出し、反発がおきるのとは裏腹に、日本は危機的な状況から徐々に好転しはじめる…。

⊕ 政談 服部本 ⊕

∈ 著者:荻生徂徠

∈ 校注者:平石直昭

∈ 装幀:原弘

∈ 発行者:関口秀紀

∈ 発行所:平凡社

∈ 印刷所:創栄図書印刷

∈ 製本所:大口製本印刷

∈∈ 発行:2011年9月16日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 凡例

∈ はじめにー本書公刊の意義について

∈ 政談 巻一 国の卜り

∈ 序

∈ 国の卜り発端の事

∈ 江戸町中並びに武家屋敷の卜りの事

∈ 出替奉公人の卜りの事

∈ 欠落・逐電の卜りの事

∈ 戸籍の事

∈ 路引の事

∈ 浪人・道心者・寺社・遊女・河原者・乞食・非人の卜りの事

∈ 譜代者の事

∈ 武家、旅宿の境界を改むる事

∈ 海路の卜りの事

∈ 政談 巻二 財の賑

∈ 財の賑の大概

∈ 当時困窮を改むる道、古三代聖人の制度を考え定むべき事

∈ 当時せはしなき風俗を改むべき事

∈ 当時制度これなき事

∈ 公儀御身上を直す仕形の事

∈ 諸大名の困窮を救ふ制度の事

∈ 旗本諸士の困窮を救ふ制度の事

∈ 諸色の直段の事

∈ 金銀銭の員数減少したる子細の事

∈ 借貸の道の事

∈ 制度の事

∈ 武家米を貯る仕形の事

∈ 政談 巻三 人の扱

∈ 人の扱い発端の事

∈ 官・位・爵・禄並びに勲階の事

∈ 頭・助・丞・目の事

∈ 留帳の事

∈ 諸役人支配職分を分つ事

∈ 重き役人挙用の事

∈ 諸役人器量の選び別なる事

∈ 代官の事

∈ 使番の事

∈ 道奉行・新地奉行抔の事

∈ 目附並びに百日目附の事

∈ 伏見・奈良・山田等奉行の事

∈ 御徒・与力を頭の心儘に入るる事

∈ 人を知る道は人を使ふ所にある事

∈ 諸役人閑にて政務に身を踏み込むべき事

∈ 役儀に文武の差別ある事

∈ 政談 巻四 雑

∈ 内外曲輪の御門番の事

∈ 内外曲輪の御門にて笠をぬがすべき事

∈ 御老中宅へ年始の礼御目附より触る事

∈ 御城下にて御用の外は早馬を禁ずる事

∈ 御城下にて大名供廻りの事

∈ 御番衆御庭までも守護すべき事

∈ 御触の廻状即時に行渡らざる事

∈ 総じて御触の事

∈ 将軍宣下能の事

∈ 能の事

∈ 殿中御修復に心得あるべき事

∈ 御城下屋敷割の事

∈ 誓紙の事

∈ 宗門手形の事

∈ 誓詞文言の事

∈ 奉行人の年を偽る事

∈ 惣て願といふ事

∈ 婚姻に金を取る事

∈ 養子の事

∈ 家断絶の隠居並びに妻扶持方の事

∈ 潰れたる大名の家来郷土となすべき事

∈ 大名の身上を分ける事

∈ 女嫁してのち夫の家風に従ふべき事

∈ 貴賤ともに女の所業の事

∈ 妾を御部屋と称する事

∈ 妾を妻とする事

∈ 妾をかくし物にする事

∈ 女中の跡目の事

∈ 比丘尼に成たる女中別居の事

∈ 検校の跡目両番に入る事

∈ 訴人の事

∈ 喧嘩両成敗の事

∈ 博奕打の捌の事

∈ 強盗の事

∈ 大名の潰れ跡、江戸屋鋪引払の事

∈ 大坂在番の事

∈ 刑罰の事

∈ 鶴取の刑の事

∈ 出家の公事に出るには三衣を着せざる事

∈ 出家の公事の事

∈ 度牒の事

∈ 吉利支丹宗門の事

∈ 吉利支丹宗門の書籍の事

∈ 遊行上人に伝馬を下さる事

∈ 名乗の事

∈ 地子銭の事

∈ 田地売買の事

∈ 鰥寡孤独の者の事

∈ 貴人に朋友あるべき事並びに養老宴の事

∈ 御蔵書物の事

∈ 軍法並びに武芸の書の事

∈ 学校の内に武芸の稽古所を建つべき事

∈ 学問稽古の事

∈ 儒者の学文の事

∈ 医者の事

∈ 右四冊の大意の事

∈ 補注

∈ 解説 平石直昭

∈ 事項索引

∈∈ 人名索引

⊕ 著者略歴 ⊕

荻生徂徠(Sorai Ogyuu)

寛文6年2月16日(1666年)に生まれ、享保13年1月19日(1728年)に死去した。江戸時代中期の儒学者・思想家・文献学者である。名は雙松(なべまつ)、字・実名は「茂卿」で、字としては「もけい」、実名としては「しげのり」と読む。通称は惣右衛門(そうえもん)。徂徠(そらい)と号し(一説では「徂來」が正しいとする)、また、蘐園(けんえん)とも号した。「徂徠」の号は『詩経』「徂徠之松」に由来し、「松が茂る」の意味である「茂卿」ともに松に関する名であることが指摘される。本姓は物部氏で、「物徂徠(ぶっそらい)」「物茂卿」とも号した。父は5代将軍・徳川綱吉の侍医・荻生景明。弟は徳川吉宗の侍医で明律研究で知られた荻生北渓。その弟の影響を受けて、『明律国字解(みんりつこくじかい)』を著している。