儒教とは何か

中公新書 1990

儒教が注目されつつある。

ハンチントンは、

儒教文明とイスラム文明が

いずれ結託するだろうと予想する。

ところが、日本人はいまや

儒教からいちばん遠い日々をおくっている。

けれども、日本の葬式には儒教がいっぱい混じっている。

たとえば位牌がそのひとつだ。

いったい儒教とは何なのか。

あらためて「宗教としての儒教」を前提に、

この「沈黙の宗教」を眺めておく必要がある。

この本を一度は、案内しなければならないと思ってきた。同じ著者の『「論語」を読む』(講談社現代新書)や『沈黙の宗教―儒教』(ちくまライブラリー)も似たりよったりだが、本書が原型になっているので、こちらをとりあげる。加地さんとは一度だけだが、会ったことがある。十年以上前、下河辺淳さんや金子郁容さんとつくっていた「ボランタリー・エコノミー研究会」でゲストに呼んだ。あまり詳しい話をしてもらえなかったけれど、大筋は本書と同じだった。

なぜ、その加地さんの儒教論をとりあげたいかといえば、この人の儒教解釈は、おおかたの儒教論とはちょっと異なっていて、そのぶん、本格的な思想にはなっていないという気もするのだが、それがかえって東アジア社会の底流にある儒教論として、また、日本人が生活レベルで理解するための儒教論として、よく説明されていると思われるからである。

これまでの儒教論というもの、正直なことを言うと何を読んでもペダンティックになりすぎてわかりにくいものになっていた(念のため言っておくが、「儒学」論ではない、「儒教」論がわかりにくいのだ)。だから、加地さんのような平たい案内が、これまでのややこしい暗雲を一掃するには一度は必要だった。とくに加地さんは、儒教のもつ「礼教性」よりも、その「宗教性」を強調することに努めていて、そこが従来の儒教論とちがっていた。

そもそも儒教は、「死」に深く結びついている。だから儒教はあくまで人生ゴールインのための宗教なのである。魯迅はそこを批判して、死人などにかかわる儒教の後進性に眉をひそめたのだけれど、それはいいなおせば、儒教が「死と死後をめぐる宗教」であることを訴えていた。

古代、最初に「原儒」たちがいた。死という不可解な現象を説明しようとした者たちだ。かれらはシャーマンだった。巫祝だった。広く「儒」といわれたのは、この原儒たちのことをいう。原儒は、人間の本性が死によって、精神の主宰する「魂」と、肉体の主宰する「魄」とに分離すると考えた。そのため、この「魂」と「魄」との分離をもう一度統合することができれば、生死の本来がまっとうすると考えた。それによってときに人間の本性が蘇ると考えた。

そこで「尸」をもうけて魂魄が寄り憑きやすいようにした。「尸」は形代のことをいう。たいていは木の板でできていて、そこに死者の姓名や事績などを書く。この木の板は「神主」とか「木主」とよばれ、のちのち仏教にとりこまれて「位牌」になった。こうした魂魄の統合のための儀礼を司っていたのが、原儒なのである。その儀礼を一言でいえば「招魂再生」というものだ。

ただし原儒は、職能的シャーマンであったとはいえ、自分で何もかもを取り仕切るのではなかった。古代中国では、こうした招魂儀礼は各一族や各家族こそがとりおこなうべきものだとされていた。つまり儒の思想は、そのルーツにおいては、社会の単位である血族の系譜に強く結びつくものだった。つまりは「家」のための宗教だったのだ。招魂再生は各自の「家」のためにおこなわれるべきものなのだ。原儒はそれを扶助する役割だった。

やがて古代社会に、原儒の特殊化や多様化や階層化がおこっていった。白川静の名著『孔子伝』(中公叢書)や、最近の浅野裕一の大著『孔子神話』(岩波書店)も、そのあたりの事情を比較的詳しく書いているが、この階層化は大きくは「大儒」と「小儒」に分かれた。「大儒」は君子や貴族とともに内祭を担当し、「小儒」はさまざまな葬礼の仕事にたずさわって、外祭に当たるようになった。内祭のものを「史」、外祭のものを「事」とよぶ。そのうち大儒と小儒の分掌がしだいに混乱していった。

原儒の混乱状況のなかに、いよいよ孔子が登場する。春秋時代の、紀元前六世紀くらいのことだ。父は農民だったが、母がおそらく原儒だった。両親は早く亡くなった。孔子は「儒」の根本を問うて、この混乱を新たに組み立てなおすことを思いつく。両親の死が、孔子に「儒」の根本を問いなおさせる機縁になったのであろう。

儒教の祖先祭祀を引き継ぐとされる

儒教はふつう「仁・義・礼・智」の四徳、あるいは「仁・義・礼・智・信」の五常によって語られる。なかでも「仁」を最も重視したとみなされている。孔子の語録集としての『論語』も「仁」を多く説明しているし、その後の儒教も「仁」を中心においている。これは倫理思想として儒教を見たばあいの見方になる。

しかし孔子の時代前後、「儒」の基本は、もともと「孝」にあった。なぜ「孝」であったかといえば、血族や家族が「家」にまつわる死者を慰撫する原儒の本来からして、生前に「孝」を積んでおくことが最も有効であると思われていたからだった。この「孝」は、のちに日本の徳川社会で喧伝された「忠孝」の孝徳感覚とはいささかちがっている。もっと本来の心にひそむ「孝」というもので、その「孝」は古代中国の生命論全域にわたっていた。

完全な身体を父母から与えられたのだから、その完全なシステムを父母に返すこと、さらには祖先に返すこと、それが「孝」なのである。「身体髪膚、これを父母に受く。あえて毀傷せざるは孝の始めなり」と『孝経』にある。自分の身体は父母の遺体であり、父母の身体は祖父母の遺体なのである。

ここに過去・現在・未来を貫く「生命の連続」としての、東アジア的ですこぶる中国的な「孝」というものが位置づけられた。孔子も、身近な者たちの死の観察を通して「孝」を自覚したはずだ。そして「孝」を自覚するに「礼」をもって構成した。「礼」とは、もともとは葬礼のことをいう。死者を弔うことによってあらわす礼をいう。

「礼」は親しい者にこそ心をこめる。『論語』為政篇に、「生には、これを事うるに礼をもってし、死には、これを葬るに礼をもってし、これを祭るに礼をもってす」とあるように、この「生」とは「生きている親」のことを、「死」は「親の死」のことを、「これを祭る」とは祖先の生命の流れのすべてをさしていた。

つまり孔子は、生死の上に「孝」をおき、その「孝」のために「礼」を組み合わせた。これらはしかし、原儒の時代はまだ習俗にすぎなかったので、それを孔子は、「社会の規範」にまで高めることを主張した。ノモス(規範)にした。そのため、「孝」と「礼」を包含するコンセプトとして「仁」が高められることになった。

儒教において「仁」は最高の徳目である。ただし、その解釈をめぐるとやっかいになる。とくに儒学にとっての「仁」は大いに議論が分かれる。

孔子時代の「仁」は明快だった。一言でいえば「仁」とは「愛」なのだ。『論語』ではずばり「人を愛す」(顔淵篇)とか、「仁者は憂えず」(憲問篇)と言っている。それをまとめて「仁愛」と言ってもいい。ただし、この「愛としての仁」は行動をともなっている。静かに深く沈潜する愛ではない。行為的であって、積極的な愛なのだ。自分から発して、人に及ぼす愛なのだ。それが「仁」である。

『論語』には、「仁者は己立たんと欲せば、人を立つ。己達せんと欲せば、人を達せしむ」(雍也篇)とも、「仁に当たりては、師にも譲らず」(衛霊公篇)とも、「仁者は難きを先にして、獲るを後にす」(雍也篇)とも、ある。つまりは、他人に向かって何かをもたらすことが仁愛とみなされた。

このような積極的な仁愛は、ややもすると押し付けがましくもなる。人為的な愛になりかねない。

そこで孔子とほぼ同時代であったろう墨子は、孔子の仁愛論を、親しい者や目上の者ばかりに仁愛をもたらす「別愛」(差別愛)だと嫌って痛烈に批判し、あえて「兼愛」(博愛)を唱えた。墨子のことは『論語』にはまったく出てこない。だから孔子が墨子をどのように感じていたのかはよくわからないのだが、おそらく墨子の批判はうすうす聞こえていたであろう。そのためかどうか、孔子は晩年になるにしたがって「仁」の思想を深めていった。

こうして、「仁」のもとに「孝」が高められ、そこに「礼」がぴったりくっつくと、「礼」には「楽」が並列されるようになった。「楽」は礼のための音楽である。あとでも説明するが、ここでいう音楽はたんなるミュージックではない。すべてを測る尺度なのである。孔子はその楽と礼を近づけた。「礼楽」ともいう。

仁と孝、および礼と楽とが並びあうと、だいたいの儒教コンセプトが出揃った。それとともに、孔子以前から編集されてきた『詩経』『礼記』『書経』が基本テキストとして重視されることになった。深掘りする読み方が見えてきたからだ。のちの儒教ではここに『春秋』と『易経』が加わって、五経とされた。

ここまでくると、これらはすべて儒教のリベラル・アーツとなった。古代中国社会は官僚が中心の社会であったから、社会をつくりあげる官僚は、「教養としての儒教」を修得することにもなったのである。

孔子の死後、弟子は分散する。直弟子の曾子や子夏も、曾子の弟子の子思も、子夏の弟子の子游も一応は活躍したが、さすがに孔子の教えは分散した。かくて一〇〇年ほどをへて孟子と荀子が登場して、時代が春秋から戦国に移ると、儒教は論争激しい「諸子百家」のひとつにならざるをえなくなる。それは、儒教が儒学として問われるということでもあった。

さらには秦の始皇帝による「焚書坑儒」がおこって、「儒」は決定的な迫害をうけた。古典のテキストもすっかり読まれなくなった。それが漢代になると、文帝のころからやっと文芸復興の兆しがおこった。最初は『詩経』あたりが復活し、やがて武帝の時代に董仲舒が出て、「教化を明かして民性を導くこと」を説いたため、古典のテキストの読み方こそが求められたのである。やっと孔子に光があたったのだ。

あとは、どんな宗教もどんな学問もが通る道である。「五経博士」がおかれ、これらのもとに儒教・儒学をめぐるコンセプトとコンテキストを解釈する分派がさまざまに登場する。それでも武帝は儒教を国教としたわけである。当然、儒教・儒学は一大学問体系を形成する。テキストをめぐる学派も生まれた。大きくは「古文派」と「今文派」とに分かれる。

古文派はテキストを文献学的に解釈する『春秋左氏伝』に依拠した。今文派は歴史哲学を重視する『春秋公羊伝』を中心に解釈を広めた。総じて「経学の時代」という。経学の隆盛では、意外にも『孝経』と『春秋』が大きな役割をはたした。いずれも「経」という字がついてはいるが、経典ではない。経典だとすれば偽経であろう。

『孝経』はいつ成立したのかははっきりしない。きっと時間をかけて編集されたのであろう。すでに荀子が、「孝」について小行・中行・大行などの区別をしているし、そのころも古いテキストがあったらしく、また別説には大孝・中孝・小孝も区別したらしいのだが、結局はそれらが組み合わさって、漢代の経学では、当時の群国制度にもとづく共同体システムに応じて、「孝の分類」が進捗したのであったろう。

当時の社会は、天子・諸侯・卿・大夫・士・庶人などと分かれつつあったから、これに応じた「それぞれの孝」が認知されていったのである。わかりやすくいえば「家産的な共同体道徳」の確立にあたっていた。

経学を学術的に支えたのは『春秋』のほうである。現存する『春秋』のテキストには「左氏伝」「公羊伝」「穀梁伝」がある。これらを用いることを「春秋学」という。

『春秋』そのものがどのように成立したかは、はっきりしない。周王朝のころの魯の年代記で、隠公から哀公にいたる十二代二四二年間の記録になっているのだが、ひとまとまりのものではない。年代記にしては途中からの記述であるし、それぞれの即位が明記されていないところも少なくない。それらの断簡を孔子と門弟たちが編集したというふうにもなっているのだが、史実かどうかはわからない。「左氏伝」もまた、左丘明という孔子の弟子の編集ともされているものの、その実態はあきらかではない。

しかし漢代、董仲舒が『春秋』を歴史的現在に引っ張り出したのである。現実の政治にも『春秋』の解釈を頻繁に引用し、政策判断に適用した。中国ではこうしたテキストの現実への適用を「致用」という。実用的解釈といっていい。

春秋学はしだいに充実して、さっきも言ったように「古文派」と「今文派」とに分かれた。使用している文字(フォント)が秦以前の旧体文字のばあいは古文派で、当時の流行の隷書で書かれているテキストを用いたのが今文派だった。後漢の光武帝の時代にはこれらが入り交じって、いささか神秘主義化さえおこした。

この神秘主義的傾向を、「経学」に対する「緯書の流行」という。王充の『論衡』や、「新」を興した王は、こうした「神秘の儒」に走った。これらを「讖緯」ともいった。経学と緯書が二極化する現状をアクロバティックに編集統合したのは、後漢後期の鄭玄である。ぼくも『空海の夢』(春秋社)に鄭玄の仕事の凄さを指摘しておいた。

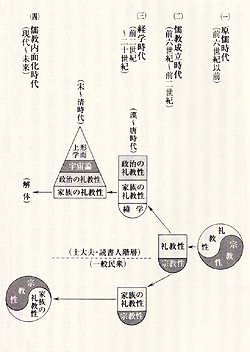

以上の流れは、どちらかといえば儒学が確立していくプロセスにおける分派化と統合化というもので、儒教としては、このあたりで礼教性と宗教性が割れてきたと見たほうがいい。五経博士が設置されたこと自体が、儒教に礼教的な統治的性格が強くなったということなのである。そのぶん儒教の宗教性はどうなったかといえば、民衆や家族の習俗のほうに向かっていった。

その後の儒教は、仏教と道教との三教併走の時代になっていく。儒・仏・道の三教はつねに競いあい、つねに影響しあった。

三教それぞれに特色があった。儒教にくらべると、仏教(ブッディズム)は体系的なコスモロジーや形而上学に富んでいる。この点については、儒教の分が悪い。道教(タオイズム)にも老荘の存在の哲学がある。孔子が「正名」を重視して、名を正しうすることを大事とみたとすれば、荘子はあえて「狂言」を主張して、無為自然が生むものをおもしろがった。これでは儒教がしかめっつらのもの、道教が自由気ままなものと映って、儒教が不利だった。

けれども儒教には、家族から国家におよぶ「仁」や「孝」の一貫性があった。三教のどれが社会のしくみにあてはまるかという点から見れば、儒教のほうが説得力をもっている。社会がルールを必要とするなら、やはり儒教の出番なのである。

とはいえ、民衆は現世利益のほうに心を奪われる。そこで儒教としては、儒・仏・道の三つに共通するブリッジを用意する必要があった。加地さんは、そのブリッジこそが「死と再生」をめぐるところであったろうと指摘する。仏教の「輪廻転生」と道教の「不老長生」を、たくみに儒教の「招魂再生」にブリッジしようというのだ。比較してまとめれば、次のような図式になる(ぼくなりに言いなおしてある)。

儒教・・・子孫の祭祀による現世への再生→「招魂再生」

仏教・・・業や因果にもとづく縁起と転生→「輪廻転生」

道教・・・無為自然に向かう存在者の長生→「不老長生」

こうして儒教は、仏教や道教の永遠性や実用性を吸収していった。他方、仏教のほうもまた、儒教にひそむ先祖崇拝や祖霊信仰をとりこみ、当時の中国社会が葬儀の大半を儒教式でとりおこなっていた趨勢に食いこむようになって、本来の仏教思想からの逸脱をおこしていった。仏教僧や寺院が葬儀を意識するようになったのは、この時期以降のことである。

かくて儒・仏・道の三教は、いずれもその宗教性を複雑多岐なものにしていくのであるが、ここに社会的儒教性としては確固として譲れぬものがあった。それは「科挙」によって儒教の基本がつねに保守していけるということだった。

科挙は、漢代の「察挙」、魏晋南北朝の「九品官人法」という人物推薦方式を、隋唐でがらりと試験方式に改めて以来、清朝にまで及んだ。この科挙のための学習こそ、徹底して儒教・儒学の基本を中国の中核社会に刷りこむものとなっていった。

科挙の試験は、まず各省でおこなう「郷試」が三回にわたる。第一場(九の日)では、四書(論語・中庸・孟子・大学)についての問題が三題、五言八韻の詩を問うものが一題出る。第二場(一二の日)では、五経(易・書・詩・春秋・礼記)について各一題が問われる。ここまでで四書五経の完全マスターが要求される。ついで第三場(一五の日)では、時務策(時事問題)に関する識見を答えさせる問題が五題出て、それを「八股体」という長大な対句の文体で、字数もアクロバティックに制限されたなかで文章にする。

第三場まで合格すると「挙人」の資格を得るのだが、これでおわりではない。次に都に赴いて「会試」を受けなければならなかった。合格すると「貢士」となり、さらに皇帝が臨席する最終試験の「殿試」に挑まなければならない。これに合格してやっとこさっとこ「進士」になれたのである。

これだけの難問を突破するには、まずもって四書五経をはじめとする儒教テキストに精通していなければならない。唐代には『五経正義』が、宋代には『三経新義』が、元代には『四書集注』といった虎の巻が出て、これを受験者の全員が暗記した。こうした科挙が、一部の除外者をのぞく一般男子全員に門戸を開いたのだ。何かの役職につくなら、科挙を受けるしかなかった。各地には、多くの私塾や学習グループや読書サークルが派生した。これは見方を変えていえば、ようするには“試験儒教”であり、“お受験儒学”なのである。当然に、儒教・儒学を形骸化させることにもなった。

宋になって朱子(朱熹)が登場して、断乎とした「儒教と儒学のルネサンス」にとりくむことになる。前段があった。第九九六夜の『伝習録』(王陽明)にもそのへんのことを書いておいたのだが、朱子のヒントとなったのは、周敦頤の『太極図説』である。

これはそもそもは、易学や道教寄りの「道学」の成果であった。無極から太極が生まれ、陰陽二気が作用して五行を生成し、それらが万物化生になるというもので、ふつうは魏伯陽の『参同契』を下敷きにしたといわれるが、ぼくは華厳の宗密の『原人論』の影響も濃いと見ている。

それはともかく、この『太極図説』を程明道と程伊川(二人をまとめて二程子という)が発展させ、それを朱子が集大成した。こんなものを朱子が採り入れたのは、従来の儒教・儒学がコスモロジーや形而上学を欠いていたことを補填したいからだった。朱子はそれをやらざるをえなかった。あえて「理」と「気」をもちこんで、形骸化しつつあった儒教のすべてを一新させたのだ。

この理知的に集大成した儒教儒学体系を「新儒学」とも「宋学」とも「朱子学」ともいうことは、いまさら説明するまでもないだろう。しばしば「理気二元論」ともいわれる。つまりは、ここからは新たな儒教・儒学の時代なのだ。

朱子は、このような体系をどのように学べばいいかという方法も提案した。そのため『小学』を撰述して、それをスタートに、四書に進み、そのうえで五経に入っていくというマスタープログラムを提示した。とくに『大学』にさしかかったステージを重視して、そのなかの「格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下」という八条目に、いっさいの新儒学のメッセージがこめられるという明快な解釈を披露した。

格物致知を発意していけば、それがやがては修身とも斉家ともなって、やがて治国と平天下に達するだろうというのである。ついに儒教がニューロジックとしての「孝」を取り戻したということになる。

朱子が二程子を媒介にして朱子学を集大成したことは、いまのべた通りだが、二程子からはもうひとつの儒教・儒学の系譜も出ていた。これが陸象山の「心学」である。心学は、第九九六夜に案内しておいたように、いずれは王陽明の陽明学につながって、朱子の「格物致知」に対する「知行合一」の行動思想となった。そのあとのことは、今夜は省略することにする。

それでは、このような儒教三〇〇〇年の流れが、さて、いまはどうなっているかといえば、さっぱり使いものにならなくなったといっていい。とくに日本人にとっては儒教はいまだに古くさい因習にとらわれたものか、あるいは面倒な道徳や道義をもちだすものとして、なんらの現代的検討を加えられないままに、煙たがられているというところだろう。

しかし、加地さんは、儒教はまったくそういうものではなく、それどころか、現在の日本人の日々のなかにさまざまに生きていると見た。

たとえば、日本では死者のことを「ほとけさん」と言い、「ほとけさん」の心を鎮めたいと言う。けれども、これは仏教の考え方ではなく、もともとは儒教の考え方なのである。だいたい仏教での「仏」とは成仏したもの、悟りをひらいたものをさす。それが、誰かが亡くなったからといって、ああ、あの人も「ほとけさん」になったというのはおかしい。この「ほとけさん」は儒教における死者の魂のことをさすはずだ。少なくともそういう見方が混じっているはずだ。

冒頭にも書いたけれど、儒教では死者の魂は精神的な「魂」と肉体的な「魄」とに分かれる。「魂気」と「形魄」ともいう。白川静さんの字書を見てもらえばわかるように、「魂」の偏は「気の流れ」になっている。「魄」は偏が「白」になっていて、これは白骨のことなのだ。そもそも、「死」とはこの白骨の白さをあらわしていた。この「白骨としての死」を埋めることが「葬」だったのである。

ということは、死者が出て、魂魄が分離する時期、仮の宿としての「殯」に遺体を置いて、魂が天上へ、魄が地下に向くのを見届ける。そのうえで、これらの合体のための墓や廟を作っていく。そこに「葬」の役割がある。そもそも「遺体」という言葉にしてからが、「遺された体」という意味なのだ。それは継承されるべき身体なのである。だからその遺体を先祖と同じ墓や廟に祀った。

こうしたことを見ていくと、現在の仏式の葬儀や仏壇には、多分に儒教が反映しているということになる。祥月命日という言い方も、儒教においての三年目の喪を「大祥」とよぶのに因んでいた。

今日の日本人の死と葬儀には儒教がさまざまに絡まっている。位牌ですら、もとは儒教の形代だったのである。しかし、ぼくとしてはこのようなことはどちらかといえばどうでもいいことだ。日本において儒教と仏教が習合しているなどということは、「神仏習合」と同様に当然なのである。だからそれをあえて仏式だとか、神式だとか思いこまないほうがいいというだけだ。

今日において儒教を考えるには、もう少し別の見方から議論しておいたほうがいいと思われる。たとえば、なぜ儒教には教団組織がなく、寺院や神社のようなものをふやさなかったのかという問題がある。

考えてみると、これは不思議だ。あるのは孔子廟ばかり。なぜなのか。あれこれの説明を省いていえば、儒教が「家の宗教」だったからである。それがいまもって続いているのだ。

またたとえば日本では、儒教は徳川社会に顕著だった封建性と結びついていて、そのため女性を「家」に押し込めた、それが昭和の半ばまで続いたという見方があるけれども、それも半分は疑問である。女性が結婚すると嫁いだ家の苗字を名のるというのは、実は儒教にはない。儒教の原則は「夫婦別姓」なのである。

儒教が東アジア圏における単位の思想や尺度の感覚をつくってきたことについても、もっと注目したほうがいい。度・量・衡である。度量衡には二つの方法があった。ひとつは手の親指と人差指を広げて十寸とし、両手を広げて八尺とするというように、寸や尺や肘や尋を使うという身体的尺度である。これは儒の尺度なのである。

「音」を使う方法にも儒があった。音階を「宮・商・角・徴・羽」の五音に分ける。これは音の絶対値をもたず、それぞれの音階の関係をさすようにする。もし「宮」が低い音で始まれば、そこから一定の関係で「商」や「角」を決める。それとはべつに六律と六呂をつくる。あわせて十二律呂というが、日本でよく「呂律がまわる」というように、この律呂は、その第一律から尺度が決まるようになっている。この第一律を「黄鐘」という。

その「黄鐘」の作り方がいい。大きさがほぼ等しい秬黍を九〇粒選んで、それを並べた長さと同じ竹管をつくる。これを吹いたときの音が「黄鐘」の第一律なのである。こういう尺度になっていた。音のためだけではなかった。秬黍一二〇〇粒を入れた竹管を原器にして、その大きさを一勺とした。そしてそこから一〇勺を一合、一〇合を一升、一〇升を一斗、一〇斗を一斛とするようにのばしていった。それだけではない。同じ竹管の一二〇〇粒の秬黍の重さを一二銖とし、その倍の二四銖を一両とした。あとは一六両が一斤、三〇斤を一鈞、四鈞を一石としていった。

音階と度・量・衡が密接に相互連関して、みごとな換算関係におかれたのだ。だいたいこのような尺度にまつわる見方が、天文・気象・易・五行のすべてに及んでいた。これらはすべて儒教が維持し、継承してきたものだった。こういう儒教の効果もあったのである。

われわれはどこで儒教を忘れてしまったのだろうか。日本人の多くが福澤諭吉のように嫌ったせいなのか。魯迅のように捨てたのか。それとも、何もかもを習合させてしまったのか。

桑原武夫が柳田国男に、こういうことを尋ねたことがあるらしい。かつて日本には内藤湖南、狩野直喜、西田幾多郎といった強靭な学者がいたと思うのですが、最近はどうも軟弱で、線が細くなったと感じるんですが、先生はどういうふうに感じられますでしょうか。すると柳田は、「それは孝行というものがなくなったからです」と答えたという。加地さんがある本に引いている話だ。

これをどう感じるかは受けとりようである。おそらく柳田は「日本の家」のことを俎上にのせたのである。それが「孝」とともに消えたと言ったのだ。ひょっとすると、西田が家族を失って、新たな思索に入っていったことを暗示したのかもしれない。こうしたことも、もう一度、考えなおすべき時期が来ているにちがいないが、最近の日本には儒教アジア圏の総体と多様性を語る気力が萎えているように思える。

儒教や儒学については多くの本が出ているが、ぼくが見落としているせいだろうけれど、これといった定番はない。とくに海外のトーマス・フーブラー『儒教』(青土社)など、読むに堪えなかった。むしろ孔子論のほうがおもしろい。ここでは代表的な3つの立場をあらわしている、貝塚茂樹『孔子』(岩波新書)、白川静『孔子伝』(中公叢書)、浅野裕一の『孔子神話』(岩波書店)をあげておく。諸星大二郎の『孔子暗黒伝』はそのうちのお楽しみに。