童子問

岩波文庫 1970

学習を方法において確立する者だった。

そのために古学を開示した。

しかし仁斎においては、

「古」は遠きものではなかった。

「古」こそが「近さ」という本来であった。

この一冊は、ぼくにそんなものがあるわけではないが、仮にあるとしたら「編集道」とでもいうものがようやく端緒をひらいたころ、おおいに参考にした一冊だった。

ぼくがまだ「遊」を思いついてもいないころだ。『童子問』(どうじもん)を読んで、参考にしたことが三つあった。ひとつはそのエディトリアル・フォーマットである。童子が53問の問を発して、これに答えるという形式になっている。その母型は欧陽修の『易童子問』や輔広の『詩童子問』に範を採っているようだが、童子のくったくのない質問をあえて用意して、それに仁斎がなんとか答えようとしている方法が、ぼくに新たなヒントを与えたのだ。

1960年代末、そろそろ25歳になろうかというとき、ぼくは「ハイスクール・ライフ」というタブロイド16ページの月刊新聞を編集することになった。高校生がとんと本を読まなくなったので、読書を促すメディアをつくってほしいという取次店東販の要請で、60万部ほどの高校生向けの無料読書新聞を全国の書店にばらまくことになったのだ。当初は矢島明さんというベテラン編集者と組んでの仕事だったのだが(この人と出会えたことは、ぼくの「編集道」にとって幸せだった)、かなり思いきったことをした。

その「ハイスクール・ライフ」の論説欄めいたコラムに「童子訓」という名を冠したのである。ネーミングは矢島さんで、最初の執筆はその矢島さんが担当した。矢島さんが退社してからは、ぼくが書いた。

そのとき岩波「日本古典文学大系」近世思想家文集のなかに収録されていた伊藤仁斎の『童子問』を読んだ。けっこうなボリューム(上中下3巻)ではあったけれど、妙にすらすら読めた。それがほどよい編集トレーニングになったのだ。むろん中身やその表現に示唆をうけたことも多いのだが、その前に編集の方式に感心した。

そもそも読書とは、中身(コンテンツ)に触れるだけが能なのではなく、その中身をどの文脈(コンテキスト)においたのか、そのため著者はどんなカマエとハコビを使ったのか。そこを読むことが、読書の立体性になる。

だからいまでもぼくは、読書にあたっては著者の執筆編集の方式を最初に感じるようにする。『童子問』のばあいは、童子が全体にわたって53の問いをぶつけていることに大きな特徴がある。のちにこの53という数が、『華厳経』入法界品で善財童子が訪ねた53の善知識の数と同じであることを知ったけれど(それが東海道五十三次にもなったのだが)、そういうエディトリアル・フォーマットを下敷きに、人倫をめぐる序破急、生き方をめぐる起承転結、思索と表現をめぐる守破離といった順を踏んで、独特の質疑応答がゆるやかに、ときに瀬を早み、次々に展示されていくことに感心した。

もうひとつ、質問が格別に丁寧であることもぎくっとさせられた。だいたい、世間ではQ&Aをすると、たいてい二つのまちがいを犯す。質問者がやたらに単純な質問をしようとすること、もしくは、やたらに難しい質問をしようとすることだ。両方ともペケである。とくに難しくしようとする傾向はQ者をダメにする。当然、A者もおもしろくない。ぼくもしばしばそういう体験をさせられてきたが、Q者がまるで先生ぶって難解な問いを仕向けてくる。こういうときの質問者は、実は何を答えてあげても満足しないものなのだ。

ぼくのばあいはコツがあって、この手の連中にはあえてそのQの中に何が足りないかということだけを、強く突き放すように答えることにしている。そのとき反発するようであるのなら、これでそいつとはおさらばだ。

そうではなく、Qが「柔らかい知」や「部分の知」になっているときは、こちらもいくらでも持ち前のものを提供したくなる。これなら両者のQ&Aはしだいに深い対話になっていく。

はたして仁斎がこのような理由で童子の問いを丁寧にしたのかどうかはわからないが、少なくとも当時のぼくには恰好のヒントになったのである。

3つ目のヒントは、仁斎が自分の文章を長きにわたって推敲編集しつづけたということだ。

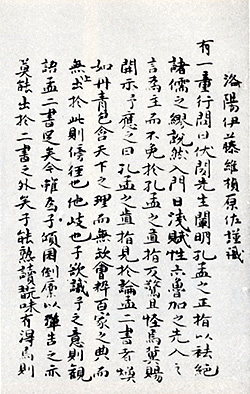

元禄7年、仁斎は67歳のときに『童子問』の自序を書いた、それで一応の定稿ができたはずだろうけれど、そのあと79歳に没するまで、推敲の筆を決して止めなかった。だから『童子問』が板行されたのは没後の宝永4年のことで、浄書には門下の林景范があたった。

いや、『童子問』だけではなく、仁斎はほとんどの著書を長期間にわたって推敲し、改訂し、組み直しつづけた。こういうことはある種の文人に必ずしもめずらしくはないが、それが仁斎においては老境に達してからなお苛烈で丹念であったこと、およびその推敲編集が結局は「知恵の表現」にまつわっていたことに、まだ若造だったぼくは感化されたのだ。こういう感化は、たとえばヴァレリーや岡倉天心などから鋭く受けるものとはちがって、むしろ鈍く受けた衝撃で、それゆえに静かに長くぼくの編集的表現活動のその後に滲みていったのだ。

まあ、だいたいはそういうことで「編集道」の端緒の蒙を啓かれたのである。しかしむろんのこと、これらのヒント以上に仁斎から学んだこともあった。

それはなんといっても「古」(いにしえ)を尋ねるということだ。これは当時の儒学の水準をはるかに凌駕していた仁斎の独特の方法だった。ぼく自身はその後しだいに奥まって、仁斎から徂徠へ、徂徠から宣長に入っていって、もはやここにおいてこそとどまるべきだという感動に達したのであるけれど、それもやはりは当初に仁斎あってのこと(もう一人をあげれば契沖あってのこと)、『童子問』あってのことだった。

仁斎の「古」とは古義のことである。そもそも仁斎が京都堀川に開いた私塾が「古義堂」で、仁斎の学の総称が「古義学」あるいは「古学」なのである。この「古」は孔孟の言葉が本来秘めるところの意味をまっとうに読むということで、仁斎はとりわけ『論語』の奥に「古」を認めようとした。

それはいいかえれば、孔孟を勝手に解釈していった中世以降の朱子学のテキスト解釈の乱脈に文句をつけたということになる。それが仁斎の方法だった。が、そこだけを評価すると「仁斎の原典主義」のような褒め言葉になっていく。もちろん、原典に戻るということは、どんなばあいも「学ぶ」ということの基本ではあるが、仁斎はただ原典主義に徹しただけではなかった。

実は、仁斎の「古」とは「近さ」ということなのだ。それを「邇」と言っている。訓読みすれば「ちかさ」、わかりやすくいえば「古」に近づくことをいう。たんに近づくのではない。近づいて「邇」そのものとなる。「近さ」それ自体になっていく。そういう思考のまま、新たに日常や現実をとっくり眺めようというのが、仁斎の古義学であり、古学なのである。レトロになるわけではなかったのだ。

仁斎が寛永4年(1627)に京都堀川に生まれたとき、すでに徳川社会には儒学が飛び交っていた。幕府は朱子学を御用学問にとりいれ、そこから新たな思索をする者も輩出しはじめていた。寛永4年という年代で区切れば、林羅山は45歳、松永尺五が35歳、中江藤樹が20歳だった。

しかし、山崎闇斎はまだ10歳、熊沢蕃山は9歳、木下順庵7歳、山鹿素行6歳である。ということは、これらは仁斎とほぼ同時期に「日本儒学」の確立を模索した同世代だったということになる。

朱子学は「格物致知」の学問である。そこから「格物・致知・誠意・正心・修身・治国・平天下」を想う。これを方法的にいいかえれば、3つの方法になる。「明徳をあきらかにする」「民を新たにする」「至善にいたる」というものだ。ところが幕府の朱子学は、ここから徳川社会に住む者たちすべての「名分」を引き出すことをもっぱら重視して、「上下定分の理」を士農工商に弁(わきま)えさせることにした。そのため自身の思索と行動を朱子学においておこすという方向が、儒者においてすら閉ざされた。「言い付け通り」に名分を徹することが朱子学となった。まして自由な思索や行動は許されない。

羅山が「陸王の学」(陽明学)を早々と排したのは、そのせいだ。徳川社会の一人一人が「知行合一」をおこしてもらっては、困るのだ。

こういう時代の具合だったから、中江藤樹や熊沢蕃山はあえて日本的陽明学に走り、山崎闇斎は神道と儒学の神儒アマルガメーションを試み(垂加神道)、貝原益軒は経験合理主義に向かっていった。

こうした動向のなか、仁斎は一人、朱子学のカテキズム(問答の形式化)に疑問を感じて、本来の言葉に何がひそむのか、その採掘に挑戦していった。それが「古」を求める古学となったわけである。

仁斎が「古」に近づくにあたって、『童子問』のエディトリアル・フォーマットの上に用意したのは、最初は目の前の「実」というものを観察することだった。四季を眺め、室内を観察し、世事から目をそらさないことだ。そして、そこに「虚」との分別をおこすことを奨めた。

しかし、世の中の「実」にはたいていすでに名前がついている。何かを眺めればそれは「雲」であり、何かを手にすればそれは「扇」であり、何かを食すればそれは「野菜」なのである。けれども名前をつくる言葉というものは、そもそもにして虚実が入り交じっているのだから(ヴィトゲンシュタインもそう見抜いたように)、気になる言葉や言葉の並びに出会ったら、そこに出入りする実と虚を見なくてはならない。たった一語においても、リアル=ヴァーチャルを高速に出入りするべきなのである。ましてや「古(いにしえ)の言葉」を読むときは、この心掛けが大切になる。

というわけで、仁斎はまず言葉の「実」を感じることを奨めたのだった。そうすると、このような出発をした者は、自身の「生」をそのまま肯んじて稽古に励むことができる。稽古とは「古(いにしえ)を稽(かんがえ)る」ということだ。その稽古によって言葉における「古」を感じれば、かえって自分の「生」がヴィヴィッドになってくる。これを仁斎は「生生」とも言っている。

ところで、ひるがえって生とはそもそも「動」であるのだから、生においてとらえた言葉は、それが「古」を本来にしていても、いや「古」を本来にしているからこそ、新たな動きをはじめることになる。ここに稽古の実践というものが出てくる。これは儒学や老荘学でいえば「道」にほかならない。この道はしかし、もはや自分一人のための道ではなく、「古」においてスタートを切ったものであるのだから、「恕」というものをもつ。恕とは、その思考と行動において他者を含んでいくことをいう。

こうして仁斎は「古」を通した稽古によって、「仁」が見えてくるではないかと言ったのだ。それを童子の53にわたる丁寧な質問に答えることをもって、諄々に説明してみせた。

まあ、いまさら日本儒学の出発点をこれ以上トレースすることはやめておく。そのあたりのことは、すでに1008夜の吉川幸次郎『仁斎・徂徠・宣長』にも書いたことなので、今夜は省く。

それより、もうひとつ、記録として書いておきたいことがある。ぼくが当初に仁斎に学べずに、長じてなるほどこれが仁斎の方法だったのかと思えたのは、仁斎の私塾のつくりかただったということだ。

仁斎が20代後半から30代半ばにかけて、かなりの大病を患ったらしいことについては、すでにいろいろ研究がある。心臓病か肺病だったろうという。その間、仁斎は若くして自宅を離れて松下町に隠遁(引きこもり?)を強いられていた。このとき王陽明を読み耽った。

やっと回復したころの寛文期、仁斎は自宅に戻って、突如として自分の門戸を開くことを決意した。これが「堀川塾古義堂」の原型である。このとき、仁斎が同時に「同志会」を創設したことに、ぼくは関心を向けたのだ。

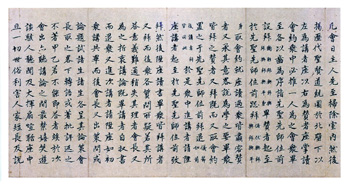

同志会とは、何を学ぶかということの研究組織である。テーマとしては「儒学の日本化」を研究するための集まりだったと見ていいだろう。しかしそういうテーマもさることながら、その作り方がぼくをふわっと刺激した。『古学先生文集』の同志会籍申約を見ると、例会はお茶と菓子程度の持ち寄りで、月に3回をもっている。それをなんと11年も続けた。36歳から47歳くらいまでにあたる。

同志会に入会を希望する者の為に草した規約、

開式次第と運営方法を記した同志会式

どういうことをするかというと、まず研究会の作法を定めた。けっこう厳格なもので、礼に始まって礼に終わることはもとより、講室に何をどう飾るかという室礼(しつらい)も定めた。そのうえで「講読」をする。声を出しての読み合わせだ。音読型相互読書というべきもので、指南役は輪番制になっている。仁斎はその総合ディレクションをした。ついで「策問」と「論題」をする。担当の者が問題を作成して残りの者が回答するのが策問、それらのすべての経緯から感じられたところをレポートするのが論題である。むろんすべて漢文で作成する。

この次第を見て、ぼくは「学ぶことは教えることである」「教えることは学ぶことである」という方法の同時を、仁斎が徹底しようとしていたことを了解した。

仁斎はこのように同志会を進めながら、しだいに古義堂の私塾としての門を大きくして、門人を受付けていった。そのぶん学衆はどんどんふえていき、仁斎没するまでに3000人を超えた。

門人を迎えるに、仁斎はその人品・人事・器財を見た。これがおもしろい。上中下に分けている。こんなふうだった。

ところで、このような古義堂の拡張の手前のとき、仁斎が自分の飛躍を図りたくて、どうしてもしたかったことがあった。それはなんとしても来日中の朱舜水に師事したかったということだ。

一、才気、秀(ひい)づといへども、言語、浮躁なる者、これを下科に列す。

一、言語、謹慎、行、やや忠実なる者、これを中科に列す。

一、言語、法あり、また学識、正確なる者、これを上科に列す。

そこで仁斎は、佐賀の安東省庵を介して朱舜水に入門することを頻りに頼んだのだが、残念ながらこれは叶わなかった。すでに水戸光圀の要請で水戸に赴くことになっていたからだ。おそらく一歩違いのことだったろう。

仁斎が朱舜水に師事することを希ったこと、仁斎が古義堂を本格化する直前になんとしても朱舜水を尋ねようとしたことは、その後の仁斎の学習システムに無類の骨格を与えたろう。もしも折よく朱舜水に出会っていたら、そのまま人生をさらに変更したかもしれないが、それはそれとして、それが叶わなかったことが、その後の仁斎の研鑽と教導の人生を独特のものにしたのでもあろう。これまたぼくに大きな方向を確信させたことだった。

日本乞師・朱舜水が何者であるかは、460夜『朱舜水』にあらかたを書いておいたので読まれたい。

以上が、今夜のぼくの仁斎であり、童子問、いや童子訓である。すでにぼくとともにイシス編集学校に学んだ者の一部には、以上のことがどのように組み替えられて編集学校のカリキュラムなどに組みこまれてきたか、おおよそ見当がついたであろう。

とりわけ守破離の「離」に進んで、その後は「千離衆」として活動を共有しつつある者は、おおいに頷くものがあったろう。

ぼくの思想や世界観はいまや仁斎とはかなり異なっている。較べるなら、むしろ宣長だ。宣長を含んだコクトーであり、ホワイトヘッドだ。また梅園を含んだドストエフスキーであり、ヴィトゲンシュタインだ。けれども、何を学んで何を伝えあうかという方法においては、ぼくは当初に仁斎に教えられたのだ。そのことを、この8月26日に上野科学博物館で催す「感門之盟」の前に、一言、書いておきたかった。

なお、仁斎の長子である紹述先生こと伊藤東涯は、仁斎のすべての著作の編集に携わったこと、いうまでもないが、それ以上に『名物六帖』をはじめとする語彙シソーラス研究において、当代随一の天才をびんびん発揮した。そのこと、ぜひとも付け加えておく。