父の先見

新書館 2007

寺山修司については、ずっと御無沙汰だった畏怖すべき先輩に手紙を書くつもりで、「千夜千冊」の413夜を綴った。2001年11月6日だ。ぼくなりの“遅ればせの追悼”だった。もっと書きたいことはいろいろあったけれど、当時は綴っていてなんだか胸が詰まったので、あんなふうに終わった。

本書は、その寺山修司と16年間にわたってほとんど時と所をともにした田中未知の、痛哭の手記ともいうべき追悼記だ。いや、追悼記ではない。反撃記だ。5月に著者から贈られてきて、なかなか読めなかったのだが、寝苦しい夜だった昨夜、ざっと通読した。揺さぶられることが多かった。これは感想を書かなければと感じた。もっとも、またしても胸が詰まってしまったので、ほんとうは今夜にこの本をとりあげるのはいささか辛いのだが、この実感を遠のかせたくはないので、ごく少々ながら紹介する。

著者の田中未知さんとは、ぼくもちょっとした知り合いである。たいへん優秀な寺山修司の秘書さん兼マネージャーさんで、だから寺山さんと会ったり仕事をするときは、たいてい彼女を通した。

いつ会っても相手の話をよく聞いたうえで、適確このうえない言葉で要件を柔らかくビシリと決めると、重い荷物をいくつも持ちながらサッサと次の仕事に走っていったものだ。

未知さんは(未知さんなどと書いているけれど、そんなふうに呼べるほど親しかったわけじゃない。が、今夜はそう書いておく)、天井桟敷の後半期の照明係りでもあった。天井桟敷にはむろん磯貝重夫というすぐれたアカリ屋さんがいたのだが(その前は扇谷良広)、『疫病流行記』のあとに退団してしまったので、それを手伝っていた未知さんが『奴婢訓』からは一人でアカリを仕切ったのだった。この照明はヨーロッパで絶賛された。

また未知さんは、カルメン・マキが唄った『時には母のない子のように』の作曲をはじめとする作曲家でもあったし、「言語楽器」というコンセプトをもつ独特の楽器感覚(そして言語感覚)の持ち主でもあった。この言語楽器については、1974年くらいのことだったか、「言語楽器展」というものを開いたとき、その展覧会のための“音の出るパンフレット”を杉浦康平さんが引き受け、ぼくもその制作プロセスを横で見ていたこともあって、この人の才能に驚いた記憶がある。

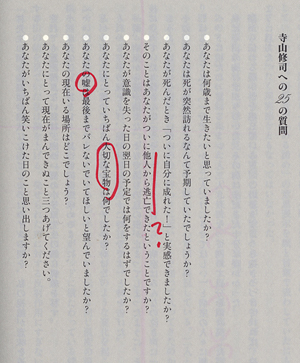

問いかけばかりで構成された『質問』という一冊も、忘れがたい作品だった。本書にも、中間部には「演劇に関する40の質問」が、最終部には「寺山修司への25の質問」が、アミブセ印刷の用紙の上に、まるで永遠の答えを待つかのように刷られている。

イラストレーションも描く。そもそも田中未知が寺山修司と出会ったのは、彼女が20歳そこそこで西銀座デパートの一角にイラスト展を開いたとき、寺山が見に来てくれたことに始まっていた。寺山が30歳のときのこと、1966年だ。

未知さんのお姉さんが買っていた寺山の『ひとりぼっちのあなたに』に記されていた住所に、イラスト展の案内状を送ってみたところ、寺山がひょっこり見に来ていたのだという。だからイラストレーションにも才能が光っていたのだが、この顛末は、実は未知さんを決定づけたものともなった。その話をついでに紹介しておく。

翌年の1967年に、天井桟敷が結成されたのである。貧乏劇団は何でもしなければならない。劇団員は好きな芝居にかかわるために夜中の仕事や早朝のアルバイトをして、生活費と劇団費を稼ぐ。劇団側もつねに資金稼ぎをしなければ、食ってはいけない。そのための詩のサロンなども開いていて、あるとき未知さんもそこに出かけた。その帰り際、寺山が「劇団員になりませんか」と声をかけたのだ。

これでうっかりメンバーになったのだが、旗揚げ公演の『青森県のせむし男』を見て、そのドロドロの雰囲気にあまりにも自分の肌にあわないものを感じ、「やめたい」と申し出た。ところがそこで寺山は意外なことを言ったのだ、「それなら秘書としてぼくの仕事を手伝ってくれませんか」。

これが決定的だったようだ。それから16年、田中未知は「自分の職業は寺山修司である」と言い切るまでの日々を送っていく。寺山修司が47歳で死ぬまで、一番のそばにいつづけた。

そういう田中未知が20年の沈黙を破って、寺山修司について書いたのである。これは読まずばいられまい。20年の沈黙を破ってなどというと、本屋のテーバン惹句のようになるが、まさにその通りなのだ。

未知さんは、寺山さんが亡くなって未公開映画の上映準備などに走りまわったあと、1986年に渋谷西武で「テラヤマ・ワールド」をプロデュースしたのを最後に、すっぱりと日本を離れた(捨てたのかもしれない)。そして誰にも告げずにオランダに移住した。オランダに行ったのは、未知さんに惚れたボーイフレンドがアムステルダムにいたからだったようだ。

その後、いっさいの創造活動から離れて、毎年、テントを張ってキャンプをしながら、ギリシア、ピレネー、アルプス、スイス、スカンジナヴィアなどを巡り歩いていたらしい。走破距離、実に地球7周ぶんを旅したことになるという。

そうした日々のあいだも、こつこつと寺山修司の仕事の全貌を整理しつづけていた。けれども何かが彼女を堰止めていたのであろう、寺山修司のことならお母さんや九条映子についで詳しいはずなのに、いっさい公けの発言をしない日々に徹していた。それが本書で、ついに20年の沈黙を破って文章を見せたのだ。

いったい何が彼女におこったのか。世の中にはさまざまな“時効”というものがあって、それが自然環境の全貌にも、ちっぽけな秘密にも及んであてはまるのだけれど、その“時効”がはっきりしないままやむなく沈黙を余儀なくされるということもある。

本書を書く気になったのは、その不定形で忌まわしい封印を解く日がきたからなのだろうか。

そのへんのことは画然とはわからないが、しかし、彼女が本書で詳しめの寺山修司論などを書きたかったわけではないことは、歴然としている。それを書けば誰よりも濃くて深いものになっただろうものの、『寺山修司と生きて』というタイトルが暗示しているように、本書は寺山修司の日々が秘めていたさまざまな起承転結について、巷間伝えられている訳知りな解説に対して、もっと切実な軸足をもって「異議申し立て」をしたかったのだ。ぼくにはそう感じられた。

そうなのだ。これは「異議申し立て」なのだ。しかもまことに切実きわまりない“封印切り”なのだ。

田中未知の何かを堰止めていたもの、しかしやはり何かを言っておかなくてはいけないという決断に踏み切らせたもの、それを要約することはぼくにはできないが、本書に書かれたことから推察するかぎり、大きくは3つの問題がひっかかっていたと思われる。

第1には、47歳で他界した寺山修司の死因はあきらかな「誤診」であったということだ。

ぼくもてっきりそう思っていたのだが、寺山さんは19歳のときに罹ったネフローゼこのかた、長らく肝硬変に苦しんでいて、それが悪化して敗血症で亡くなったと聞いていた。また、そのように報道されもした。が、実際にはNという医師が腹膜炎(つまりは盲腸の親玉)であることを見抜けず、唐突な死をもたらしていたのだった。

しかもN医師は(本書には何度も実名が出てくるが、それを告げるのはぼくの役目ではないから本書を見てほしい)、この誤診を「劇的な誤診」というふうに各種のメディアで文学的に語り、加うるに「寺山のような文学者が死ぬのを恐れてどうするか」といったたぐいの発言をくりかえしていたというのである。

実際にもNは寺山に向かって、「啄木は27歳、チェーホフは44歳、三島は45歳、漱石は49歳、みんな立派に大きな仕事をして死んでいる」と言い、患者である寺山に「そう長生きすることもないでしょう」と迫ったらしい(「現代詩手帖」座談会)。

もっといろいろのことを、Nは寺山とその周辺に“得々とした暴力”のようにもたらしたそうだ(たとえば「寺山は芥川賞をとった唐十郎がうらやましかったんだろう」のたぐい)。これでだいたいのことは察知できるだろう。田中未知にはこれが許せなかったのだ。だいたい死を招いた誤診を、自分で「劇的な誤診」などと美化する医師がどこにいるものか。

第2は、寺山をめぐる評伝や評論に対する苛立ちだろう。たとえば長尾三郎『虚構地獄・寺山修司』、田澤拓也『虚人寺山修司伝』、杉山正樹『寺山修司・遊戯の人』などなど。

これらが何を書いているかというと、一言でいえば「若き日の寺山修司は盗作者だった」と書いた。倒錯者ではない、盗作者。青少年期の寺山はやたらに他人の詩歌を盗んで賞をとりまくっていたというのだ。曰く「級友に追いつくために模倣を選んだ」、曰く「言葉のクロスワードパズルに耽る」、曰く「模倣、剽窃、盗作者、偽札づくり、アプレの不徳義漢」‥‥。

すでに「千夜千冊」に何度も書いてきたように、言葉というものはその本来の作用がアナロジカルであって、鏡像関係的なのである。モンタージュであって、コラージュなのだ。ウィリアム・バロウズ(822夜)の「カットアップ」であって、ジュリア・クリステヴァ(1028夜)の「間テキスト」なのである。PCのカット・アンド・ペーストで、ブログっぽいコピペなのだ。

そんなことは大前提なのだ。言葉はもともとアルス・コンビナトリアのためのローギッシュ・マシーネであって(994夜)、相互伝達を奈落にも浄土にも往還させる編集なのである。ようするにアブダクションのない言葉の作用なんて、おもしろくもなんともないものなのだ。

しかしながら、たった17文字やわずか31文字の俳句や短歌に、他人の“名作”の一部が切り取られているとなると、俳壇も歌壇もこれを許さなかった。彗星のように出現して、あっというまに短詩型文学の寵児となった寺山に対して、ギョーカイの御意見番たちは容赦ない鉄槌を食らわしたのだ。それからしばらくして、寺山はいっさい短歌も俳句も発表しなくなる。それでも歌集や詩集だけが一人歩きして、多くの心を慟哭させていった。

それを寺山の死後、いまさらなぜに寺山の剽窃性ばかりを鬼の首をとったようにいちゃもんをつけるのか。そんな文芸裁判はとっくに終わっていたし、だいいち寺山自身がそこをみずから出ていったではないか。それが『書を捨てて街に出よう』ということだったはずである。田中未知は、この批評者たちの追い打ち寺山論が許せなかったのだ。

第3の問題は、ぼくにはうまく説明できない。第1、第2の問題にくらべても、はるかに難しい。はるかに極私的だ。これはほかならぬ「寺山修司のお母さん」の問題であるからだ。

詳しいことは本書を読んでもらうしかないのだが、このお母さん(寺山はつ)は、息子が母親を愚か者呼ばわりにすることによって、世の中における表現者としての評判のあらかたを取ったと思いこんでいて、そのような寺山と寺山をめぐる関係者たちの“寺山神話”を決して許さなかった人だったらしい。お母さんはそんな息子の寺山修司に対する復讐をするために、寺山のそばを決して離れようとしなかった人だったらしいのだ。

実際にお母さんがどんな人であったかは、ぼくには確定できるものが何もない。お母さんが寺山を憎んでいたかどうかも、わからない。しかし、ひとつわかったことがある。それは、あくまで本書を読んだうえでの類推で書くだけのことであるけれど、寺山修司が「母」を“創作”したかったことこそ、寺山修司の生涯のアブダクションだったろうということだ。

寺山は「私は極端に告白することを嫌い、私の内実を表出するために書くのではなく、むしろ私の内実を隠すために書く」と言っていた。また本書によれば、しばしば「過去の記憶は編集できる」とも言っていたし、「記憶力のいい人は想像力が弱いんだよ」とも言っていたという。「私が言葉を創るのか、言葉が私を創るのか、私には知ることができない」という文章の一節もあった。

これらのことを、田中未知はこう言い換えている。「寺山修司は特定の思想を中心につくられた人間ではなかった。彼は自己の存在を世界の存在と合致させようと努めたのだが、自己も世界も逆説に満ちていたのである。逆説の中心には言語があった。だから(中略)、寺山は言語の完成という不可能性への途上にある言葉の集合体のなかにあるだけなのだ」。

きっと当たっているだろう。で、そうであるのなら、寺山修司にとっては「母」もまた、いっそう当初からの言葉の集合体のなかにあったのである。いや、ぼくだって母の大半は想像力のなかにある。しかし、この「母なるものをめぐる表現」は、長らく闇に隠されてきたものだったのである。

以上の3つの「堰」は世間のジョーシキからみると、いずれも尋常ではないものをもっている。ただならないものを秘めている。それが寺山修司においては3つとも重なった。

寺山に近く、寺山に親しい者であればあるほどに、この「堰」を破ることには躊躇があるだろう。たとえば早くに結婚し、早くに離婚していながら、その後もずっと寺山修司を支えつづけた九条映子さんは、察するに、おそらくいまなおこの躊躇と闘いつづけているにちがいない。一つの“事実”を語るには、それにまつわる多くの関係者を登場させなければならないからだ。

しかし田中未知はこの「堰」を果敢に破ることにしたわけだ。本書がどの程度の“事実”を伝えているかは、知らない。きっと多くの“事実”を伝えているだろうとは思うけれど、それよりもぼくにはもっと貴重なものを実感できたのである。

それを、親しかった恩師を語る者の真摯とか、無上に愛する者を語る言葉の力とか、脈絡をただしたい同時代人の証言とか、あるいは「せめてこれだけは伝えたい」と決めた者の心の記録だとか、そういうふうにも言えるかもしれないが、ぼくが本書を読んで胸が詰まる思いになったのは、そのような見方によるものとはちょっとちがっていた。

この切実な境界とのぎりぎりの闘いが、あの才能あふれる未知さんをして、さすがに表現をしばしば震わせていたこと、そこに胸が詰まったのだ。

と、ここまで書いてみて、本書を紹介するのがまことに野暮なことに思えてきた。ただ、本書を読んでごらんと黙って人に薦めれば、それでよかったという気分になってきた(きっとこれを読んで、本書を入手したくなるだろう読者が多くなるとは思うけれど)。

というわけで、ここから先は、本書にちりばめられた寺山修司の言葉と田中未知の言葉を、いくつか拾ってお流れにしたい。こんなふうな言葉が本書に躍っていた。

◎寺山修司を見るなかれ、むしろ寺山修司たれ!(田中未知)

◎寺山は、ことのほか本質よりも存在を重要視した。(田中未知)

◎人間にとって、明日誰に会うかがいちばんの楽しみではないか。(寺山修司)

◎「私」を「他者」と対比して論じることは、どうしても無理がつきまとうように思われる。「私」は、じつは「他者」であり、「他者」は、じつは「私」であるというのが、この世のからくりの根本にひそむダイナミズムの実相であるような気がしてならない。(寺山修司)

◎「私」の不在が不幸なのではなく、「私」を必要としているから不幸なのだ。(寺山修司)

◎いままでただの一度もスランプ状態がない。(寺山修司)

◎寺山はひとつの鏡だったのだ。「鏡体人間」と言ってもいい。(田中未知)

◎時間って誰もが縦軸だと考えているけど、そうではなくて横軸なんだよね。(寺山修司)

◎話し終わった瞬間に、言葉は現在ではなくなる。(寺山修司)

◎もはや実と虚を二元的に分類することはできない。(寺山修司)

◎私は一日に、かぎりない別々の寺山に会い、同時にその一人一人の個性に圧倒されてきた。(田中未知)

◎私は、出会うために生まれてきて、出会いを繰り返しながら考えてゆく。(寺山修司)

◎私は異なる時間の寺山を異なる角度から記憶してきた。(田中未知)

◎寺山修司は女性にもてた。なぜか際限なくもてたのだ。男性には珍しいほど聞き上手であったからだろう。(田中未知)

◎私はあなたの病気です。(寺山修司)

◎寺山修司の我慢強さは、私にしてみれば信じられない性格としか思えなかった。(田中未知)

◎寺山修司にとって耐えがたいこと、それは相手が誰であろうと、「人との別れ」であったようにいまでは思える。(田中未知)

◎さよならだけが人生だ。(寺山修司)

◎死んだ人はみんな言葉になるのだ。(寺山修司)

◎未知、きみは固有名詞じゃない。ぼくとの共有名詞である。(寺山修司)

◎私はもちろん、寺山と長く人生を過ごせるなどとは考えていなかった。ただ最後の三年間ぐらいは二人で暮らすことができたらいいという、そんな夢を持っていたと思う。(田中未知)