密林の語り部

新潮社(現代文学の発見)1994/岩波文庫 2011

Mario Vargas Llosa

El Hablador 1987

[訳]西村英一郎

編集:入谷芳孝 協力:ホセ・ルイス・ベラスコ 玉井陽子

今日の社会において語り部になるなんてことが、ありうるのだろうか。まして反文明を奉じている密林の語り部になるだなんてことが――。もし、ありうるのだとしたら、どのように?

サウル・スラータスの顔の右半分には大きな痣がある。髪はぼさぼさの赤毛だ。みんなからは「マスカリータ」(小さな仮面)と呼ばれていた。「私」が学生時代に出会ったユダヤ系の民族学の青年学徒なのだが、ペルーの大学にやってきてアマゾンの未開部族(インディオ)の暮しぶりや考え方に共鳴すると、観察者や研究者であろうとすることをかなぐり捨てて、執拗な方法で密林の語り部になっていった。

レヴィ=ストロースやマーガレット・ミードのように、学者として未開文化に共鳴したのではなかった。原住民がキリスト教の洗礼を受けて村づくりに精を出す手伝いをしたのでもない。みずから「未開の日々」の現状に同化することを選んだのだ。とくにマチゲンガ族にはぞっこんで、一族の歴史や文化そのものになりきっていた。

ペルーのアマゾン川流域で焼き畑と狩猟採集の暮らしを営む。ペルー文科省によれば、現在の人口数は約150人とされている。

「The Machiguenga Tribe:A Farewell to Eden」より

Photographs by Chuck Clark

バルガス=リョサはこういうことを『密林の語り部』に綴り上げたのである。「文明に逆らった文明小説」だった。

サウル・スラータスが語り部になっていく事情や経緯を報告しているのは、いまはフィレンツェにいる放送番組の制作者の「私」なのであるが、その「私」がサウルのことを思い出しながら、そもそもの話が始まっていたことが、読むうちにちゃんとわかってくる。

こんなふうに「神話」を「実話」にまぜて今日に向けて語れる方法があったのである。南米文学なんて苦手だなと思っている諸君も、きっと共感できると思う。

ペルーの小説家。ラテンアメリカ文学の代表的な作家でありジャーナリスト、エッセイストでもある。1976年から1979年、国際ペンクラブ会長。2010年にノーベル文学賞を受賞した。

それにしても、なんとも実験的な構成だった。こういう小説は読んだことがなかった。構成だけではない。未知のアマゾンの習慣や文化がページのどこからも溢れ出てくるし、ボルヘス(552夜)やマルケス(765夜)以来の南米独特のマジック・リアリズムも駆使されている。

だから慣れない読者には読むのが躊躇されるかもしれないが、実際には冒頭からしてたいへん読みやすい。だから安心して期待をもって読んでいくのがいい。

サウルに感情移入をする必要はない。「私」が密林に惹かれ、語り部に憧れている様子が、作品のあらゆるところに染み出していることに、読み手のわれわれがいつのまにか感染してしまうようになっている。この才能は並大抵ではない。

初めて読んだときは、こんな文学がありえたこと、こんな才能がいたことに驚いた。だいたいバルガス=リョサの作家人生がわからない。それで、さっそく本作の前の話題作『緑の家』(上下・岩波文庫)も読んでみたのだが、こちらも密林の奥地のピウラやニエバの人々が50人以上も出てくる話なのに、また、物語トータルでは小説の中でざっと30年以上の月日が流れていて、そのため物語はけっこう複雑になっているのだが、あっというまに読めた。

話の中心には娼家「緑の家」がある。それがタイトルになっている。長きにわたって「緑の家」とその周辺事情にかかわる人物たちは、ほぼ尋常ではない。

たぬき爺のような船頭、村人を悪魔呼ばわりするシスター、そのシスターに育てられたインディオの娘ボニファシア、無法者のような日系人フシーアの半生、入れ替わり立ち代わりするさまざまな娼婦たち、その娼婦たちの仕切り屋、「緑の家」に放火する神父、3人の夫を平然と操る女たち。そういった連中が騒乱しているのである。

にもかかわらず、すべてが善良で、悪辣で、陽気なのだ。なるほど、これが次の『密林の語り部』に昇華したのかということが、よくよくわかった。未開の密林だからといって、ユートピア扱いもせず、ディストピア扱いもしていない。アマゾンの現実を多彩に採り上げた。

ようやく、バルガス=リョサはどんなつもりでこのような文学に挑んだのかということに興味をもった。たんなる手法にめざめたわけではあるまい。

フォークナー(940夜)やガルシア・マルケスからの影響は濃いのはすぐにわかったが、それだけではない。リョサ自身がマルケスについて論じた『ガルシア・マルケス:ある神殺しの歴史』には、こんなふうにある。これには唸った。「小説を書くということは、現実に対する、神に対する、神の被造物としての現実に対する反逆行為である」「小説というのはどれも密かな神殺し、象徴としての現実の殺害にほかならない」というふうに。

なるほど、反逆行為なのである。小説は文明の進捗に逆らっているのだ。

60年代のラテンアメリカ文学ブームを牽引した2人であり、親友同士であったが、1976年にリョサがマルケスに暴行を加え、以来絶縁状態が続いた。理由は両者とも口を固くとざしているため、いまだ謎に包まれている。

マリオ・バルガス=リョサはかなり特異な文人だ。ラテンアメリカを代表するノーベル文学賞の作家で、いまなお驚くべき物語を書き続けている。まあ、ここまではわかりやすいし、その類いの作家なら各地にかなりいる。

けれども1984年にペルーの内閣首相就任を要請されて断り、ガルシア大統領時代には銀行国有化政策に反対して運動の先頭に立ち、1990年の大統領選には出馬してフジモリに破れたといったキャリアは、ペルーの政治情勢を知らない者にとっては、かなり奇妙に映る。

いったいどんな男だったのか。それでいて反逆の作家でありつづけるとは、どういうことなのか。およその自伝にあたる『水を得た魚』(水声社)などを参考にかいつまんでおく。

1936年にペルー南部のアレキーパに生まれた。両親が不仲なせいで祖父母とボリビアで過ごし、ピウラでの高校生活ののちはリマの国立サンマルコス大学で法律と文学を学んだ。この大学は『密林の語り部』で「私」がサウルと出会った大学だ。

在学中からオドリア軍事政権に反抗する学生運動にかかわり、放送局やAP通信でニュース原稿を書いたり、雑誌や新聞に短篇小説を発表したりしていた。このころすでに「情報」のリアリズムと「物語」のアクチュアリティの両方に異常な関心をもっていたように思われる。

その一方では、周囲の反対を押し切って、19歳で十歳年上の伯母と結婚した(この経緯と思惑については『フリアとシナリオライター』に描かれている)。長くは続かなかったが、彼女と別れたあとは今度は従兄妹と結婚した。

どうして血縁の相手ばかりを選んだのかわからないが、バルガス=リョサの育った土地の習慣なのか、そうでないのなら何かの決意のようなものを感じる。

アマゾンに小旅行したところ、何かを大きく感じた。痛くて、嬉しくて、何かがこみ上げてきた。この体験がのちの『緑の家』になるわけである。ただもう少し勉強したい。南米以外も見ておきたい。

1958年からは奨学金を得てスペインのマドリード・コンプルテンセ大学の大学院に留学し、そのあとはパリに赴いた。

青少年期のバルガス=リョサの心を黒雲のように覆っていたペルーの情勢は、1948年に軍事クーデターでオドリア将軍が大統領に就いて長期にわたって圧政を敷いていたことに象徴されている。

サルトル(860夜)の哲学と文学に触発されていたバルガス=リョサは、サルトルが熱く呼びかけていた「アンガージュマン」(自覚的参加)にめざめたようだ。その勢いでマルクス主義に傾倒すると(これは当時はよくあるコース取りだ。サルトルもそうなった)、サンマルコス大学での日々の一部を反政府運動の活動に向けた。リョサのアンガージュマンである。

一方で、ニュースや情報に敏感になりたくて通信社にも出入りした。そしてペルー人の血のルーツを調査した。スペイン語とインディオの言葉の関係も気になった。

大学を出て、マドリードに留学していると、1960年、青天の霹靂ともいうべきニュースがとびこんできた。キューバ革命がおこったのだ。カストロやゲバラ(202夜)らがアメリカを後ろ盾にしていたバティスタ政権を一気に打倒した。その劇的で武力的でゲリラ的な革命行動は、圧制に苦しむ南米人の熱を滾(たぎ)らせるものとなり、ペルーにもその風を及ばせたいと思わせた。浪漫すら感じた。

なんとか世界の風を知りたくて、フランスに行くことにした。パリに来たのは奨学金をとるためだったのだが、それはならず、リョサはキューバ革命のニュースを知って血が逆流し、最初の作品『都会と犬ども』(新潮社)にとりくんだ。

1963年に刊行された『都会と犬ども』は、全寮制男子中学校で軍事演習中におきた生徒の死をめぐるサスペンス仕立ての小説である。サスペンスなのだが、多様な文体を駆使して人種渦巻く中学校の生態をいきいきと描き、そこに軍部のあさましさと腐敗を描きこんだ。

このデビュー作は評判になった。26歳だったが、現実社会に食い入って書いた鮮烈な作品だ。いろいろ賞もとった。

そこへ意外な表明が伝わってきた。サルトルがなんと「文学の無力」を告白したのだ。のみならず、発展途上国の知識人や作家たちに「創作よりも実践活動を優先すべきだ」と説いたのだ。

この記事は1965年の「ル・モンド」に掲載されたもので、ぼくも早稲田にいてこのサルトルの「転向」を知った。早稲田の学生運動や劇団活動が急にサルトルから離れていったのをよくおぼえている。

バルガス=リョサもサルトルの言うことをそのまま聞くわけにはいかない。作品の中にだって「現実に対する反逆」も「アンガージュマン」も棲みつかせることはできるはずだ。こうして第2作目として翌年に描いたのが『緑の家』(新潮社→岩波文庫)だったのである。

1968年の5月に、フランスで学生の叛乱と労働者による大規模なストライキ、「五月革命」がおきる。マオ派の活動家アラン・ジェスマールが不当逮捕され、サルトルは裁判の証人として喚問されたが、「法廷での証言など無意味だ」と言い放ち、ビヤンクールのルノー工場の入り口の前で演説した。当時62、3歳。

当時、『緑の家』がサルトルに対する言い知れぬ落胆から転じたものだとは、読書界は気がついていなかったと思う。

だいたい世界中がアマゾンに関心をもっていなかったし、密林に社会があるなんて、今日の社会のどんな問題とも連動しないと思いこんでいた。作品もあまりにマジック・リアリズムにまぶされていた。

それでも一部の連中はギョッとして「政治と文学」の両立がありうるのかどうか、考えこんだ。また、コミュニズム、反アメリカ、反スターリニズムなどによる革命を夢想していた連中は虚を突かれていた。とくに日本の文学者たちの60年代は、日共(日本共産党)批判にあけくれていて、ごくごく一部の愛好者を除いて、南米にはとんでもない表象力があるとは、いっこうに気づいていなかったのだ。

リョサにしてみれば、そうした反応などどうでもよかったようだ。『ラ・カテドラルでの対話』(集英社・世界の文学/岩波文庫)、『パンタレオン大尉と女たち』(新潮社)、『フリアとシナリオライター』(国書刊行会)など、問題作を次々に書く。

それでも、ぼくはずっとあとになって読んだのだが、1981年に発表された大作『世界終末戦争』(新潮社)あたりで、これはただならない文明告発と殺戮感覚と集団蜂起の三すくみの謎が仕組まれているのではないかと、日本の読者たちも思いはじめたのではないかと思う。

19世紀末ブラジル内陸部におこったカヌードス紛争に取材したもので、プリミティブなコミューンもどきのような恰好になっていたキリスト教集団を、共和国になったブラジル政府が正規軍をさしむけて粉砕しようとするのだが、抵抗やゲリラにあい、4度目の攻撃で包囲と経済封鎖を断行してやっと殲滅させるという話である。

うっかりするとカルト集団の末路のように見える話なのに、アントニオ・コンセリェイロというリーダーとそのチームが絶妙に描かれていて、いったい「聖人志向」と「アンチキリスト」と「現代文明の頽廃」は三重の同義反復にあるのかと思わせる作品になっていた。サルトルにこそ読ませたかった傑作だ。

こうして『密林の語り部』が1987年に打ち放たれたのである。日本はバブルに浮いて、女たちはワンレン・ボディコンに酔い、ジュリ扇で踊りまくっていた。

『密林の語り部』は時代をぶっちぎっていただけではない。さきほどはそのことを言わなかったけれど、ここにはインディオが抱きかかえた『神曲』のような世界観が語られるとともに、そこにかかわっていく知識人たちの姿勢が問い詰められていた。その実像には、バルガス=リョサに知的な刺激をもたらしてくれた当時の進歩的知識人が混っている。

作品の中では、そういう知識人とマチゲンガ族の姿勢が対照的に浮かび上がって、読者は、その天秤棒の向こう側にひそむ密林の神話にナマのまま浸れるようになっていく。

このあとのバルガス=リョサについては省くけれど、あいかわらず創作と行動の両方をどちらも手離さない。握りしめたままなのだ。何を握りしめているのかというと、おそらくは「共同体の宿命」を握りしめている。

この宿命は、部族にも町にも都市にも国家にもあてはまる。リョサはそのいずれにも入りこむ。その入りこみ方は戦術的ではない。エントリズムでもなく、外挿的ではない。文芸詐術的でもない。ある意味では正攻法なのだ。これがヤバいのだ。

たとえば1990年の大統領選挙に、自由主義政権の確立を旗印に出馬するのだが、出馬直前には聖なるエロスを問うような『継母礼讚』(福武書店→中公文庫)を発表したばかりだった。選挙のほうも、あえて右寄りの自由を標榜し、大衆路線と軍事力を組み合わせたアルベルト・フジモリに破れた。

それなら捲土重来をはかるのかというと、そうではなく、その直後から新たな構想を練り、『アンデスのリトゥーマ』(岩波文庫)で作家に復帰した。続く『官能の夢』(中公文庫)ではまたまたエロスと幻想性の「あわい」に浸った。縦横無尽なのではない。まことに正攻法なのだ。「衒い」がないのだ。

そう書くと、たんに政治活動や国家活動に熱心な作家像が思い浮かぶかもしれないが、そうではない。比較しようもないけれど、日本の例でいえば、江藤淳(214夜)にも石原慎太郎にも三島由紀夫(1022夜)にも高橋和巳にも、まったく似ていない。当然、南米と日本のちがいもあるが、作家としての資質がちがうのだ。

1990年のペルー大統領選では、テロとインフレに苛まれた祖国を救済しようと自由運動を立ち上げ、民主戦線から立候補したバルガス=リョサの勝利を誰もが予想していたが、当初ダークホース的存在であったフジモリが反バルガス派エスタブリッシュメント層をとりこみ、勝利した。

伝えそこなったことがある。それは言葉のことだ。まさに『密林の語り部』がそのことを充分に感じさせるのだが、バルガス=リョサはどんな言語文化も「部族言語の林立」というふうに捉えているということ、このことだ。

ペルー語とスペイン語とアマゾン語は、それぞれが部族言語なのだ。物語にはマチゲンガ族、ユダヤ人、ペルーの都市人、アイルランド人など、複数の言語文化が交差する。しかしそれを、この作家は「国語の戦争」にしないし、「記憶の上塗り」にもしない。すべからく林立させる。どんな言葉をも嵐のように、稲妻のように、発酵食品のように、馬の走りのように、互いを誘うように連ねるのである。

この特色は、言語文化などというオツにすました容器を用意しないということなのだろうと思う。そんな容器に頼らないとして、では文学作品としてどうしているかというと、出発のレトリックと到着のレトリックを主要な登場人物のすべてに見通して書いているということだ。

こういうことを、日本の作家の例で何に準(なぞら)えたらいいかほとほと困ってしまうけれど、ぼくの直観ではひょっとすると近松(974夜)が確立した手法がそうなっていたのではないかと感じる。もしもそうだとすれば、バルガス=リョサは「ペルー浄瑠璃の発明者」だったのである。

⊕ 密林の語り部 ⊕

∈ 著者:バルガス=リョサ

∈ 訳者:西村英一郎

∈ カバー:中野達彦

∈ カバー絵:アンリ・ルソー 一九一〇年

∈ 発行者:岡本厚

∈ 発行所:岩波書店

∈ 印刷所:三陽社

∈ カバー印刷:精興社

∈ 製本所:中永製本

∈∈ 発行:2011年10月14日

⊕ 目次情報 ⊕

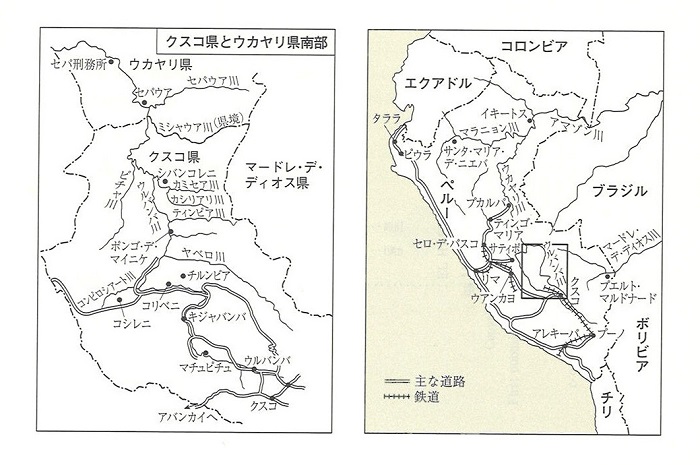

∈∈ 地図

∈ 密林の語り部

∈ 1

∈ 2

∈ 3

∈ 4

∈ 5

∈ 6

∈ 7

∈ 8

∈ 後記

∈ 訳者あとがき

∈∈ アマゾンの動植物・その他

⊕ 著者略歴 ⊕

マリオ・バルガス=リョサ(Mario Vargas Llosa)

ホルヘ・マリオ・ペドロ・バルガス・リョサ(Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, 1936年3月28日 - )は、ペルーの小説家。アレキパ出身。ラテンアメリカ文学の代表的な作家でありジャーナリスト、エッセイストでもある。主な作品に『都会と犬ども』『緑の家』『世界終末戦争』など。1976年から1979年、国際ペンクラブ会長。2010年ノーベル文学賞を受賞。