父の先見

集英社新書 2007

9・11の1年半後にイラクに仕掛けた戦争は、1989年にアメリカがパナマに侵攻した悪夢の再現だった。

この悪夢は父ブッシュ、チェイニー国防長官、パウエル統合参謀本部議長によるものだが、イラク戦争のときは子ブッシュ、チェイニー副大統領、パウエル国務長官の仕掛けになった。仕掛け人は同じ、相手が違っただけ。その相手はパナマのときがノリエガ将軍で、イラクのときはフセイン大統領だった。まさに標的である。

アメリカはくりかえし同じことをやっている。いまさらこんなことを強調することもないだろうが、それが中東だけではなく南米でも中南米でもくりかえされていることについては、日本人にはまだ十分には知られていない。

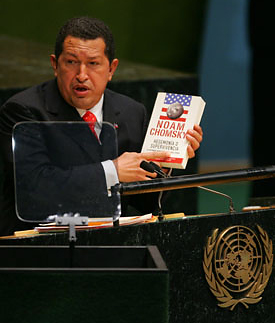

しかし、このことを世界に知らしめるべきだと決断した男がいた。ベネズエラのウゴ・チャベス大統領である。2006年9月20日の国連総会で、チャベスはブッシュを名指しで8回にわたって「悪魔」呼ばわりをした。左手でチョムスキー(738夜)の本をふりかざして。

ベネズエラは南米の北端のカリブ海に面した石油王国だ。原油埋蔵量は世界第6位で、西半球では最大の産油国になっている。ところがアメリカがこの原油に目をつけ、1976年以来、長らく親米政権を操作しつづけてこの国を牛耳ってきた。国営ベネズエラ石油はアメリカの意のままだった。

当然、貧富の差が激しくなった。そのため首都カラカスでさえ、都心部と周辺部では繁栄とスラムがひどく両極化した。ベネズエラが「王様と物乞いの国」と呼ばれてきたのは、そのせいだ。

地元勢力や反米勢力は何度か抵抗を試みた。が、そのたびにアメリカは新自由主義による経済政策を巧みに導入して、一部の富裕階級を除いて、貧困の輪はますます広がるばかりだった。

1989年、ガソリンの値上げをきっかけに(いま、日本のガソリンがまさに問題になっているが)、「カラカソ」と呼ばれる暴動がおき、スラムの住民1000人が射殺された。そこで1992年、貧困層からなる軍人の一部がついにクーデターをおこすのだが、これは鎮圧され未発におわった。

このときの反乱陸軍中佐の一人がチャベスだったのである。むろんチャベスは投獄されたが、熱情あふれる執拗な国民の赦免運動で釈放され、1998年の大統領選で「貧者の救済」をスローガンにあげて当選する。

チャベスは先住民の権利を認め、大統領の権限を強める新憲法を制定し、石油の収入を貧民に分配し、農地解放を実施した。国名もベネズエラ・ボリバル共和国となった。南米をスペインの植民地支配から解放しようとした英雄シモン・ボリーバルの名を入れたのだ。

石油利権が危うくなったアメリカはチャベスの切り崩しに出た。放っておくわけがない。2002年には工作軍が仕組まれて、チャベスはカリブ海の海軍基地に軟禁され、親米経済団体の会長が暫定大統領に就任した(巨額の資金がアメリカから流れた)。しかし、もはや国民も市民も黙っていなかった。やむなくチャベスを解放するのだが、それでもCIAによるチャベス暗殺計画などが秘密裏に連打された。が、チャベスは屈せず2選を果たし、2006年には3選され、国連でブッシュを弾劾する演説をやってのけたわけである。

このベネズエラの反米政権の誕生に続いて、南米で次々に左派政権が樹立されていったことを、日本のテレビはほとんどニュースにしなかった。

ブラジルでは2002年にルーラ大統領が当選し、いまでは第三世界きってのリーダーシップを発揮している。ルーラは小学校を中退するほどの貧農の生まれで、労働組合運動の活動家になったのち、ゼネストの指導をして地歩を築いていった。

翌2003年には、アルゼンチンで左派のキルチネルが大統領になった。アルゼンチンは2001年の段階では債務返済が不可能なほどの経済危機に苦しんでいた。IMF(国際通貨基金)からの融資を得るための条件として緊縮財政を強いられ、銀行預金の引き出しを制限していたのだが、これが結局、ひどい経済危機や経済暴動を引きおこしてしまったのだ。IMF体制(ブレトン・ウッズ体制)がいかに「危険な甘い罠」であるかについては、ぼくも『世界と日本のまちがい』(春秋社)にものべておいた。これは、アメリカが各国の通貨当局の求めに応じてドルと金とを交換することから始まった体制で、世界の交易をアメリカが拡張していくためのまたとない体制だったのだ。

2005年には“南米のスイス”と呼ばれてきたウルグアイで、バスケスが大統領になって、独立以来初の左派政権が誕生した。バスケスはやはり貧しい労組幹部の子供に育っていて、夜学で学習をしながら医者になった人物で、「大統領に就任してからも地域の診療所で治療に当たる」と宣言した。

これでもまだ反米ムーブメントは序の口だ。日本が小泉郵政民営化の余波で右往左往しているそのとき、2006年になると、反米ラッシュはさらに勢いづいていた。

ボリビアでは、社会主義運動党の党首エボ・モラレスが鮮明に反米主義を掲げて大統領になった。モラレスはボリビアで初めての先住民出身の大統領だった。就任のとき、南米でも多くは右手をあげて宣誓をするのだが、モラレスは左手のこぶしを突き上げ、「この戦いはチェ・ゲバラ(202夜)に続くものだ」と叫んだ。

チリでも、社会党の女性党首のミッチェル・バチェレが大統領に当選した。バチェレの父親は1973年にCIAの画策による軍部クーデターのときに逮捕投獄され、獄死していた。娘はこのとき国外亡命し、20年余をへてついに捲土重来を果たしたのである。彼女は公約通り、閣僚の半分を女性にした。

勢いはまだとまらない。ペルーでは、中道左派のアラン・ガルシアが大統領となり、IMF体制に正面から反旗をひるがえして、債務返済を一方的に縮小してしてみせた。南米は地殻震動をおこしているのだ。

エクアドルでも反米左派のコレアが大統領となって、やはりIMFのやり口を批判して、アメリカとの自由貿易協定に反対した。ニカラグアでは、左翼戦線のダニエル・オルテガが2006年11月に大統領になった。選挙中、アメリカは執拗にオルテガの落選を画策し、オルテガが当選するようなら経済援助をいっさい停止すると脅すのだが、国民はオルテガを選ぶほうに賭けた。

こうして2006年の末のベネズエラの大統領選で、ウゴ・チャベスが3選を勝ち取ったのだった。これで南米12カ国のうち、なんと9カ国が反米左派政権となったのである。試みにぼくはこのことがどの程度知られているか、何度もまわりに聞いてみたが、この事実を了解している日本人はほとんどいなかった。

本書は、朝日新聞の中南米特派員をへて、バルセロナ支局長やロスアンゼルス支局長を歴任した伊藤千尋さんが満を持して告発した“最近南米”のレポートで、帯にもあるように「反アメリカ」のうねりの意味を問うたもの、一読すればアメリカの犯罪は手にとるようにわかる。実は20年前にも『燃える中南米』(岩波新書)をレポートしていた。

だからぼくがわざわざ舌足らずな案内することはないのだが、『世界と日本のまちがい』では、そうしたアメリカの「まちがい」をある程度は扱っておいたものの、やはり紙幅の都合もあってとびとびにしか扱えなかったのと、その魔の手を中南米に絞ってはいなかったので、ここでまとめることにした。ちなみに伊藤さんはこれまでもいろいろ本を書いていて、『狙われる日本』(朝日文庫)、『フジモリの悲劇』(三五館)、『人々の声が世界を変えた』(大村書店)、『バルセロナ賛歌』(朝日新聞社)など、いずれも熱情あふれる内容になっている。.

では少々、中米と南米の近現代史を紐解くことにする。順に書くので、『世界と日本のまちがい』の欠落を充当していただきたい。

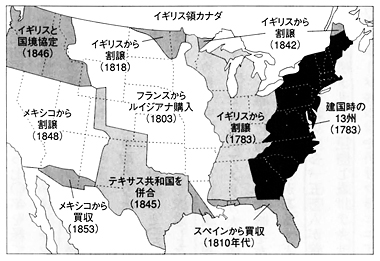

話の突端は180年ほどさかのぼる。1823年(文政6)のこと、アメリカはモンロー主義宣言をした。アメリカはヨーロッパに干渉しないし、他国にはかまわず独立独自の方針でいくという綺麗ごとの宣言なのだが、しかしこれがごくごく表向きの戦略であったことは、すぐばれた。

アメリカの意図は、1833年にアルゼンチンで暴動が発生したときに、ただちにアメリカ軍がブエノスアイレスに上陸したことや、その2年後にペルーで革命の動きがあると、海兵隊がリマやカヤオをすぐさま占領したことにあらわれていた。

もっとわかりやすい話はメキシコとの関係だ。米墨戦争の顛末だ。ここには、アメリカがその後150年にわたってくりかえした「リメンバー方式」の原型がよくあらわれている。これは伊藤さんのネーミングだが、アメリカが日本の真珠湾攻撃に対して「リメンバー・パールハーバー」を合言葉にしたわけだが、それは150年前のメキシコとの戦争以来の常套手段だったということをあらわしている。

アメリカ人がメキシコ人の地であったテキサスへの入植を始めたのは1812年(文化9)のことで、植民地をつくったのは“テキサス開拓の父”と崇められているスティーブン・オースティンである。

最初は300家族、13年後には2万人、やがてテキサスの3分の2を白人が占めた。メキシコでは1829年(文政12)に奴隷制を廃止していたのに、テキサスの白人はどんどん黒人奴隷をふやしていった。それでもメキシコ政府は、移民がふえればわがテキサスが豊かになるだろうとタカをくくっていたのだが、さすがに白人と奴隷が急増してくるのを見て、慌てた。移民を禁止したのだ。これを見て、アメリカ政府はテキサスを500万ドルで買うと言い出した。

メキシコが申し出を拒否すると、テキサスの白人は土地ごとに武装して“独立”を叫び始めた。支援部隊も次々にやってきた。連邦下院議員だったデイヴィ・クロケットもその一人で、古い教会の跡に立て籠もって戦い始めた。これが西部劇で有名になった「アラモの砦」だ。ぼくはウェスタン・ブームのころに、カーボーイ・ハットをかぶった小坂一也が「デイヴィ・クロケットの歌」を唄っていたことをよく憶えている。

で、そのクロケットだが、メキシコ大統領サンタ・アナはアラモを攻撃し、クロケットを始めとする全員が死んだ。そこでアメリカ政府は「リメンバー・ザ・アラモ」を合言葉にメキシコに復讐しようという戦線をもり立てたのだ。1カ月半後、ヒューストン司令官率いるテキサス進駐軍はサンタ・アナのメキシコ軍を木っ端微塵に打ち砕いた。かくて1845年(弘化2)、テキサスはアメリカに併合されたのである。

いま、NASAの打ち上げで賑わっているヒューストンの町は、この司令官の名を記念したものだ。

それでメキシコはどうなったのか。庇(ひさし)を貸して母屋を取られたメキシコは、国交断絶をアメリカに通告した。当然だろう。アメリカは国境付近でメキシコと戦闘を開始した。ところがこの時期、アメリカとメキシコの国境が国際的に確定していなかった。

そこで大統領ポークはすかさずメキシコ奥深くに進攻し、そのうえで「これではアメリカの領土でアメリカ人の血が流されるばかりだ」と議会に報告し、やおら宣戦布告した。これが米墨戦争である。

陸軍は、さっそくテキサスから攻め込んでニューメキシコやカリフォルニアを占領した。海軍はメキシコ湾のベラクルスに海兵隊を上陸させるとメキシコシティまで進軍し、首根っこを押さえて(イラク戦争でバクダッドを押さえたように)、そのうえで和睦を結ばせ、ニューメキシコとカリフォルニアを割譲させた。

ちなみに、この作戦でベラクルス上陸を指揮したのがマシュー・ペリーなのである。ペリーはその後、東インド艦隊の司令長官となり、5年後の1853年(嘉永6)に黒船を率いて江戸湾に向かう。あとはジャン・ジャン・ジャン。ペリーが米墨戦争の立役者だったことは『世界と日本のまちがい』に書いておかなかったことだ。

米墨戦争でアメリカが勝利したのは1848年(嘉永2)で、ロンドンではマルクスとエンゲルスが『共産党宣言』を頒布した年だった。あろうことか、翌年、カリフォルニアに金鉱が発見され、ゴールドラッシュ・ブームがおきる。万々歳だ。このことは『世界と日本のまちがい』にも詳しく書いておいたことだ。アメリカはこれで、大西洋と太平洋を自国の領地だけでつなぐ大陸国家となった。

アメリカの次の標的はカリブ海である。ここには今度は「リメンバー・ザ・メイン」という合言葉が響く。

カリブ海は「アメリカの地中海」になるべきだった。そこでまず、カリブ海最大のキューバを標的にした。大航海時代のキューバはスペインが押さえていた。メキシコで奪った銀、インカ帝国を滅ぼして奪った金を、いったんキューバのハバナに持ち込み、そこで大型帆船に載せてスペインにどんどん運びこんでいたのである。そのあいだ、スペインはキューバを「砂糖の島」に仕立てていった。1859年(安政6)の時点で、砂糖農園が2000をこえ、アフリカから連れてこられた黒人奴隷が55万人働かされていた。

アメリカは、このキューバの砂糖がほしかった。プレスリーのドーナツや31アイスクリームではないが、アメリカは砂糖がなければ生きてはいけない。5000万ドルをつぎこんで、あちこちに砂糖農園を設営していった。

しばらくして十分にアメリカ企業や白人指導者が進出したところを見計らい、やはりのこと、1億ドルでキューバを買いたいとスペインに申し入れたのである。滑稽なほどにメキシコのときと同じ手口だ。

スペインはキューバの利権を重く見ていたので、断った。もっともスペインも困っていた。キューバ島民の独立派の反乱が動き出していて、これを完全鎮圧するのに手を焼いていた。そこでアメリカ政府は、反乱軍からアメリカ人を守ることを理由に(これはその後のアメリカがつねに持ち出す「保護」という理由だが)、新鋭の装備戦艦メイン号を派遣した。ところが、ハバナに停泊しているメイン号が謎の大爆発をおこして沈没し、乗員266人が死亡した。

アメリカは大騒ぎになったのだが、ちょうど南北戦争を終えたばかりで、事態の推移にはやや慎重だった。ただ、どうにも納得ができない。反乱軍かスペインかの仕業だとしか思えない。

政府がやや躊躇しているとき、戦端を開くのに火をつけたのがアメリカの二大新聞だった。ハースト系の「ジャーナル」紙とピュリッツァー系の「ワールド」紙が、「リメンバー・ザ・メイン」をスローガンに開戦ムードを連日連打しはじめたのだ。あるいは政府の一部との連携だったとも言われる。

ピュリッツァーは公然と「戦争がほしい」と言い、ハーストは特派員を次々に派遣して、かれらが「まだ銃声ひとつ聞こえない」と連絡してくると、「もうちょっと待て、私が戦争を用意する」と打電した。新聞王ハーストは戦争王でもあったのである。

かくて1898年(明治31)、米西戦争が勃発し、たった2カ月半でアメリカは圧勝した。キューバはアメリカの「砂糖の島」となり、カリブの「軍事の島」となっていった。それからカストロとゲバラが立ち上がってキューバ革命を成功させる1959年まで、約半世紀がかかっている。

ちなみにその後、メイン号の大爆発は戦艦の石炭庫が自然発火して火薬庫に引火したものだと確認された。サダム・フセインのイラクに大量破壊兵器や生物兵器がなかったことと似て、スペインはまんまと濡れ衣を着せられたわけである。

米西戦争は、実はキューバとともにフィリンピンをめぐるスペインとアメリカの戦争でもあった。

フィリンピンではエミリオ・アギナルドによって、スペインからの独立を勝ち取るための革命軍が動いていた。アメリカは、ウサマ・ビンラディンの関与したムジャヒディンをソ連に対するアフガニスタンの抵抗に活用したあの手口と同様、最初はアギナルドを支援した。そのためデューイ准将の艦隊を派遣して、フィリンピン解放を伝え、アメリカがフィリンピンを植民地化する意図がないことを告げた。アギナルドはそのことを文書にするように申し入れたが、デューイは「アメリカ人の口約束はスペイン人の文書より確実だ」と言って、これを蹴った。

デューイのアジア艦隊は米西戦争の宣戦布告とともに、マニラ湾のスペイン艦隊をあっというまに撃破、アメリカはマニラに軍政を布いた。1898年(明治31)6月12日に、アギナルドはフィリンピン共和国の誕生を宣言した。この日は今日なおフィリンピンの独立記念日になっている。

これでアギナルドはアメリカに独立を承認するように求めるのだが、アメリカはそんな約束はしていないと突っぱね、あまつさえアギナルドの革命軍を攻撃した。革命軍は山に立て籠もりゲリラ戦を展開したものの、アメリカ軍は戦闘民も一般民も区別なく虐殺すると言う掃討作戦に徹して、3年にわたる戦闘で2万人を死なせ、20万人を餓えや病気で死なせた。

掃討作戦の総指揮をとったのはアーサー・マッカーサーだ。かのダグラス・マッカーサーの父親だ。このとき将軍スミスが「捕虜はいらない、殺し尽くせ、焼き尽くせ」と言ったことを、のちにフランシス・コッポラは舞台をベトナムに移して『地獄の黙示録』で描いた。こうして、フィリンピンのスービック海軍基地とクラーク空軍基地が、その後のアメリカのアジア戦略の最大基地となったわけである。

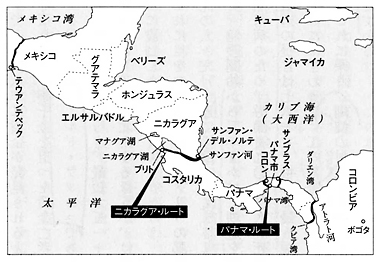

大陸国家をつくりあげ、カリブ海と太平洋上のフィリンピンを掌中にしたアメリカが次に打つ手は、大西洋と太平洋をつなぐ運河をつくることだった。この貪欲なまでの制覇の野望は感心するほどだ。

運河の必要性はアメリカだけでなく、すでにドイツのウィリアム・フンボルト(言語地理哲学者アレキサンダー・フンボルトの兄で、やはり言語学と政治に長けていた)、イギリスのホラチオ・ネルソン(ナポレオンをトラファルガーで破った提督)、フランスのフェルディナンド・レセップス(スエズ運河開削の監督)なども提案していた。だからどこが権利を握るかという競争だった。

アメリカの打った手は巧妙だ。各国がニカラグアに運河開削を考えているときに、パナマに着目し、運河の前に「パナマという国」を作らせることを思いつく(当時、パナマはまだコロンビアの一部にすぎなかった)。そこでまずは鉄道を建設し、そこに大量のアメリカ人が利用するように仕向け、そのアメリカ人を「保護」するために軍隊を派遣するというシナリオを進めていったのだ。得意の手だ。

が、フランスもパナマに的を絞って、レセップスに運河設計に入らせた。エッフェルも借り出されて、閘門(こうもん)の設計に当たらされていた。慌てたアメリカは一方でパナマのコロンビアからの独立を裏から進め、他方でレセップスを行方不明にさせようと画策する。これでレセップスの運河会社のほうは倒産させた。独立のほうはアナドールという男を盛り立て、1903年(明治36)に独立宣言をさせることにこぎつけた。アメリカは新パナマ政府と運河権を取り決める条約を締結できるようになったわけである。

陰謀によるパナマ運河の獲得劇だった。時の大統領はセオドア・ルーズべルトになっていたが、このときばかりは、これは「セオドアの陰謀」であり、「パナマはアメリカに国を売った」と国際的に叩かれた。でも、事態はすでにアメリカの手の中に入っていたのだ(運河の完成は1914年。第一次世界大戦にはまにあったのである)。

ところで、こうした用意周到な海上戦略を立案していたのは、「アメリカが支配する海をつくった」と言われる海軍大学校長だったアルフレッド・マハンである。『海上権力の歴史に及ぼした影響』『中米地域と海上権力』『パナマ運河と太平洋における海上権力』などを書いた。

そのマハンに『ハワイとわが海上権力の将来』というものもあるのだが、これはアメリカのハワイ獲得のシナリオをまさに予告していたものだった。話はハワイに移る。

もともとハワイは自然崇拝的で、多神教の島だった。アニミズムもシャーマニズムも生きていて、その姿のまま1810年(文化7)にカメハメハ大王によって統一されていた。これがハワイ王朝だ。

そこへアメリカから15回にわたってプロテスタントの宣教師が入って、文字のなかったハワイにアルファベットを教えこみ、英語を普及させていった。ハワイ王朝も欧米型の近代化をめざすことにした。明治維新と同様に立憲君主制にしたのだが、教育大臣はアメリカ人宣教師、法務大臣はアメリカ人弁護士だった。

やがて土地法が制定されて外国人の土地所有が認められるようになると、ハワイの土地の75パーセントがアメリカ中心の外国人所有となった。宣教師たちの多くはサトウキビやパイナップルの大農園の経営を始めた。

1870年代後半、カラカウア大王はこのままではハワイがアメリカの植民地になると懸念して、日本と連携することを思いついた。同じ太平洋の民族としての親近感をもっていたようだ。そのせいか、カラカウア王は意外な行動に出た。1881年(明治14)に日本に訪れると各地を周遊し、明治天皇に表敬訪問をしたおりに、極秘理に日本の皇室とハワイの王室との縁組を申し出たのだ。カイウラニ王女と山階宮定麿との婚儀の提案だ。

あまりに唐突なこの申し出を、明治天皇はさすがに断った(ぼくはこのときの婚儀が進んでいたらおもしろかったろうと思っている)。それでも大王はあきらめず、日本人のハワイ移民を大いに受け入れたいと申し出た。これには明治政府も応じた。その後の20年でハワイの人口の4割が日本人移民となったのだ。

カラカウア王の病死のあとを継いだリリウオカラニ女王(「アロハ・オエ」の作詞者)は、新憲法を発布してアメリカ人が来る以前のハワイに戻そうとした。が、アメリカがこれを黙って見過ごすはずはない。これまた常套手段だが、アメリカ人の生命と財産の保護のため、公使スティーブンスはハワイに寄港していた軍艦ボストンの艦長に、海兵隊の上陸を要請した。

このあと砲兵隊が加わって、スティーブンスは暫定政府を樹立させ、ハワイ政庁舎に星条旗を掲げてリリウオカラニ女王を退位させてしまった。1893年(明治16)のことだ。暫定政府はやがてハワイ共和国の成立を宣言、新ハワイ憲法を制定した。やがてマッキンレー大統領のとき、さきほどのべた米西戦争になるのだが、アメリカは太平洋の保全を理由に、まさにマハンの海上権の確立をめざして、海軍基地をハワイに置いた。これが真珠湾なのである。

アメリカの「リメンバー方式」は、相手が最初に手を出したという小さな屈辱をつくり、これを侵略の口実にして報復を加えるというシナリオに依っている。その徹底的なくりかえしだ。よくも飽きないと思うけれど、これをしているかぎりはアメリカ人は高揚するらしい。エクスタシーでもあろう。

この「リメンバー方式」が、結局は日本に真珠湾を攻撃させて、一歩ちがいで宣戦布告の口実をつくるという、あの手口にあらわれた。以来、「リメンバー・パールハーバー」は9・11までくりかえされているわけである。侵略の口実は、ここまででもわかるように中南米ではあまりにもあからさまだったのだが、他の諸国や諸地域にはさすがにこの手口がつかえず、たいていは「民主主義の拡張」を持ち出すことになっている。ネオコン(新保守主義者)の常套手段である。

本書はこのあと、グアテマラやホンジュラスにおけるユナイテッド・フルーツ社の飽くなき野望を描写して、マイナー・キース(ユナイテッド・フルーツ社の創立者)が、いかにグアテマラの国政を牛耳ってバナナ共和国を支配したかを抉っていく。のちに日米安保の土台をつくったダレス国務長官や弟のCIA長官だったアレン・ダレスが、ともにユナイテッド・フルーツ社の大株主だったことは本書で知った。

アジェンデ政権のチリについては、『世界と日本のまちがい』にも紹介しておいた。例の「サンチャゴに雨が降る」だ。ただ、これをCIAとともに画策したグループに、アメリカのトップ通信企業ITTがあったこと、その後、ピノチェト政権が17年にわたって軍政を続行し、悪名高い国家情報局(DINA)を設立して、南米各地(とくにウルグアイやパラグアイ)にまでその魔の手(ほとんどが邪魔者の暗殺計画)を伸ばしていたことなどについては、書けなかった。レーガンがピノチェトを「友人の中の友人」と呼んだことと併せて、いまさらながら告発されるべきだ。

こうした例でもわかるように、アメリカが「民主主義」を持ち出しながら、実はその手前では、たいてい当事国の軍事独裁政権にテコ入れしていたことは、どうにも動かせない手順なのである。

反共ごりごりのレーガンが出たところで、ニカラグアの驚くべき現代史にふれておく。

ニカラグアでは1979年に左翼ゲリラによって革命が成功し、サンディニスタ政権が樹立した。アメリカはまだベトナムとドル危機のシンドロームに陥っていたころで、大統領はカーターだった。サンディニスタというのは、アウグスト・セサル・サンディーノの名をとったもので、サンディーノ主義者といった意味をもつ。

さかのぼって20世紀初頭、アメリカはニカラグアのコーヒー、バナナ、木材に目をつけて、その多くをアメリカ企業が牛耳れるようにしていた。民族主義者の反発がおこれば、例によって海兵隊を常駐させてこれを押さえこんだ。1930年代、このアメリカ支配に立ち上がったのがサンディーノで、彼は反米ゲリラを組織して山岳地帯に立てこもるのだが、アメリカは国家警備隊をつくってアナスタシオ・ソモサを傀儡にでっちあげ、ソモサからサンディーノに呼びかけをさせておいて、これを騙し討ちにして暗殺してしまったのである。

アメリカとソモサのこの仕打ちに反抗する勢力は長らく低迷していたのだが、1961年やっと民族解放戦線を結成し、これがサンディーノ主義を掲げる「サンディニスタ民族解放戦線」(FSLN)に成長していった。

ここでアメリカの大統領がカーターからレーガンに代わった。レーガンは強烈な反共主義者で、骨の髄までのネオコン、かつアメリカン・グローバリズム大好きの大統領だ。これを鵜呑みに導入した中曽根・小泉・竹中が何を仕出かしたかは、知っての通りだ。

そのレーガンが中米のいっさいの左翼勢力を許せなかったのである。1981年、ニカラグアに内戦をおこすようにCIAに命じ、隣国のホンジュラスに基地をつくらせた。これが悪名高い「コントラ」ことニカラグア民主軍で(コントラはスペイン語の「コントラ・レボルシオ=反革命」のこと)、アメリカの金で雇われたサンディニスタを潰すための秘密機動部隊だった。

が、金で雇った兵士が強いはずがない。焦ったレーガンはニカラグアに直接攻撃を仕掛けることにした。

1986年11月、ニカラグアで一台の輸送機が撃墜され、そこにコントラ向けの自動小銃やロケット砲など、多数の武器が積んであったことが発見された。

それだけでなく、散乱した書類にはアメリカからコントラに向けた武器輸送作戦の全容を書いた秘密書類も出てきて、そこにはアメリカ国家安全保障会議の軍政部次長ノース中佐の、ホワイハウスでのシークレット・ナンバーも書かれていた。

やがてさらに驚くべきことがわかってきた。落下する輸送機からパラシュートで飛び降りた要員の口から、この武器輸送作戦を指揮していたのはCIAのフェリックス・ロドリゲスだったことが漏洩されたのだ。ロドリゲスはゲバラを尋問して、殺したゲバラの腕時計を自分の腕にはめているのを自慢にしているようなサイテーの男だった。

陰謀の全容が白日のもとに晒された。CIA自身がひそかにイランに武器を売って、その収益でコントラ向けの武器を買い、これをニカラグアに持ち込んでいたのである。いわゆる「イラン・コントラ事件」の発覚だ。当時、アメリカはイランに対する武器輸出を禁じていたのだが、それをレーガンは容認しつつ、裏ではコントラに武器援助をさせていたことになる。

が、ここまで事態があかるみに出たのでは、コントラへの軍事援助はしにくくなった。レーガンは作戦をニカラグア経済封鎖に切り替えた。全面禁輸だ。効き目はすぐに出た。ニカラグアの工場は次々に動かなくなっていった。製造機械や部品はほとんどアメリカ製だったから、いったん故障すれば工程がとまってしまうのだ。ついで食料も日用品も入らなくなり、異様な物資不足の状態が続く。

若者はほとんど兵士になっていったから、これでは道路も補修できず、田畑も荒れるばかり。本書の著者の伊藤さんはこのころ何度かニカラグアを取材していたようで、行くたびに国民が貧困のどん底に落とされていくのが空恐ろしいほどに実感されたと書いている。

その後、あまりの困窮を背景にまんまと反サンディニスタ政権が生まれ、2001年にサンディニスタのオルテガが大統領選挙に出ても、アメリカの介入で潰されるというような現代史が続くのだが、2006年、ついにオルテガが圧力をはねのけて大統領になり、冒頭にのべたような反米大陸の一翼を担う現在のニカラグアになったわけだった。むろん、このあとどうなるかは、わからない。

レーガンはニカラグアの隣のエルサルバドルでも、左翼ゲリラ勢力を潰して軍事独裁政権を支援した。

ゲリラ戦法というのは、拠点を山岳地帯などで動かしながら、しだいに民衆と結びつき、軍民混然一体となって既存権力に立ち向かっていくことをいう。このためゲリラを叩くには村民や農民との区別をしなければならないのだが、これが難しい。そこをゲリラは利用して波状攻撃に出る。その応酬なのである。

レーガン時代のアメリカは、エルサルバドルのゲリラに対しては「戦略村」の作戦をとった。山間の空き地に鉄条網で囲った避難民キャンプをつくり、農民や村民をここに半ば強制的に移して、ゲリラと民衆とを分断するという作戦だ。

これが功を奏した。ゲリラの攻撃が薄くなってきた。そこで極右のロベルト・ダビッソンを盛り立てて「死の部隊」を結成させると、民間に散るゲリラ親派のリーダーや知識人たちを次々に血祭りにあげるという挙に出たのである。ぼくも何枚かのニュース写真を見たことがあるが、そのころのエルサルバドルには道路にも死体が転がっていたものだ。

それにしても、どうしてこれだけ残虐なことが次々にやれるのか。しかも下手人はほとんど現地各国の軍人たちで、CIAなどは直接には手を下していない。ここで本書が強調したのが「米州学校」(米軍アメリカ学校)の存在だ。

米州学校はアメリカの国防費でつくられた軍事訓練のための学校で、年間1000人の現地人のエリート軍人を促成していく機関のことである。

実践向けの軍事訓練とともに、クーデターの起こし方やインテリジェンスのABC、さらには拷問や暗殺の手口まで教えこむ。しかも米州学校の「敵」とは、「デモやストをおこなう者、及びその共感者」であって、「政府が国民の基本的な必要性を満たせなかったことを非難する国民」なのである。“米軍クーデター学校”、“米軍虐殺学校”、“米軍独裁者学校”と揶揄されるのもムリはない。先にあげたダビッソンもここの卒業生だった。

いやいやダビッソンだけではない。アルゼンチンの軍事トップのビオラ、ガルティエリ大統領、パナマのノリエガ将軍、ペルーのフジモリ大統領の腹心の秘密警察顧問モンテシノス、ボリビアのバンセル大統領、グアテマラで大量殺人をおこしたリオス・モント将軍、1978年からの独裁政権を続けたガルシア将軍など、いずれも米州学校のエリート卒業生だったのだ。

ぼくはこういうものがあるとは知らなかったのだが、考えてみると、このやり方がゲリラ時代の南米を支配するのには一番手っとり早かったのだろう。なにしろ軍事と洗脳と暗殺を一緒に教えこめるのだ。おまけにこの親米現地軍人たちは使い捨てでよい。かつては海兵隊を送りこんで現地を制圧するのが常套手段だったのだが、これはリスクがかかるし、コストもかかる。それにくらべると現地人による軍人組織なら、あとは後ろからのコントロールさえしていけば、アメリカ軍には直接のリスクもコストもかからない。

使い捨てとは考えたものである。実際にも、適当に反左翼勢力とぶつからされて、そのまま使い捨てになった者たちは数知れない。うまく大統領や将軍にのし上がっても、そこで賞味期限がくればお祓い箱なのだ。冒頭に書いた1989年のパナマに侵攻で、父ブッシュ、チェイニー、パウエルが揃い踏みしたときは、父ブッシュが「奴は度を越した」と言った一言で、ノリエガ将軍の賞味期限が切れたのである。最初にも書いたように、これはサダム・フセインを消そうと決めたときとまったく同じ手口であったのだ。

やや近現代史の案内に詳しくなりすぎたかもしれないが、アメリカが中南米や南米に何をしてきたかということと、その南アメリカがどのようにこの頸城から脱しようとしてきたかを知ってもらうには、このくらいの話が必要だったろう。

問題は、こういうことは南米以外のどこにも、まだおこっていないということだ。中東でイランなどが反米の狼煙を上げているものの、アフガニスタンではまだカルザイが親米路線を演じている最中なのだし、イラクでは次の反米勢力がなかなか出てこられない。だからこそ、アメリカ軍はイラクから撤退しないのだ。反米テロも、もはやビンラディンの指導力だけではもたくなっている。

むろんのこと、反米ばかりが新たな時代のヴィジョンを告げるとはかぎらない。アメリカン・グローバリズム自体の力が衰えてきたし(あれはアメリカン・グロリアリズムにすぎなかった)、アメリカの国内矛盾も吹き出している。そこでたとえばEUはまったく新しいヴィジョンのもとに準備を続けているし、中国も独特の路線の確立に余念ない準備をしつつある段階に入ってきた。

実は南米もしだいに反米よりも、独自の南米自立構想に転換しつつある。ベネズエラのベジャス大統領が提案した米州ボリバル構想(ALBA)、ブラジル・アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイなどの南米南部共同市場の構想(メルコスール)、メルコスールによる南米国家共同体の提案と共通通貨の提案、ベネズエラ・ブラジル・アルゼンチン・ペルーの共同出資による石油会社「ペトロスール」の設立、南米諸国用のスペイン語国際テレビ局「テレスール」の放送開始といったことも、次々に計画されたり、着手されている。

反米もいささか古くなってきたのだ。すでに南米は「アメリカの傘」を取っ払った時代のヴィジョンに進みつつあると言ったほうがいい。となると、どういうことになるか。そうなのだ。ひたすらアメリカに追随しているような国は、いまや日本やイスラエル以外にはそんなにいなくなってきたということなのだ。