父の先見

新潮新書 2007

スイキンチカモク・ドッテン・カイメイ。スイキンの出だしがとてもよく、チカモクは何かがだんだん近づいてきているようで、その次のドッテンはめちゃくちゃおもしろい。それからカイメイで全部が全部すうっと消えていく。晦冥だ。これって序破急や起承転結があるじゃんか。

小学何年のときのどんな授業で教えられたのかは忘れたが、歩きながら何度も大きな声で、スイキンチカモク・ドッテン・カイメイを叫んだものだ。とくにドッテン・カイメイのときにドッテンと大声で言って体を大きく曲げるのが愉快だった。水・金・地・火・木・土・天・海・冥。スイキンチカモク・ドッテン・カイメイ。太陽と、この9個の惑星が太陽系の親子なのだ。ずっとこれで通ってきたはずだった。

ところがそれなのに、ごく最近になって(2005)、冥王星よりも大きなエリスという天体が冥王星の手前に“いる”ことがわかったのである。えっ、エリスって誰だよ。どこから来たのかよ。萩尾望都の「11人いる!」ではないが、急に知らない子が家族に入ってきたようなものだった。なんとも落ち着かない。ぼくは鴎外の『舞姫』のエリスが突如として侵入してきように感じた。

話はそれでは終わらなかった。それからわずか半年ほどで、今度は「冥王星を惑星から外す」という衝撃的なニュースが流れた(2006)。朝日新聞には「冥王星、降格」とあって、「惑星は8個、新定義」という見出しが躍っていた。えっ、海王星の次がエリスなの? そうすると、スイキンチカモク・ドッテン・カイエリ?

国際天文学連合(IAU)の厳かな決定だったそうである。冥王星のファンが怒らないわけはなかった。冥王星がなくなるの? 冥王星は惑星ではなかったの? ぼくのまわりの連中もどうにも納得できないらしい。なにしろプルートーを冥王星という和名にしたのは、われらが野尻抱影なのである。

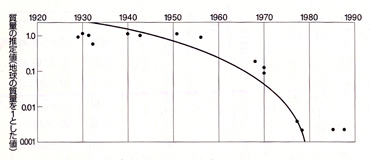

いつか、こういう不名誉な日がくることは予想されていた。1992年の夏、ハワイ大学天文学研究所のデービッド・ジューイットらが、冥王星より遠方にある小天体を発見していたからだ。これは1992QB1という味気ない名の小惑星で(現在は15760アルビオンという名になっている)、これをきっかけに冥王星の周辺に嫌というほどたくさんの小惑星が発見されていったのだ。

CCD素子のせいだった。CCD(Charge Coupled Device)というのは半導体をつかった受光素子のことで、日本では電荷結合素子とよばれる。光を写真のような化学変化の蓄積ではなく、そのまま電子に変えるためのもので、いまやデジカメにもケータイにもビデオカメラにも入っている。これのチョー性能のいいヤツを天体にしっかり向けるようになって、いままではとうてい捉えきれなかった小粒の天体が次々にキャッチできるようになったのだ。1992QB1も近日点距離が41天文単位で、明るさ23等のチビである。

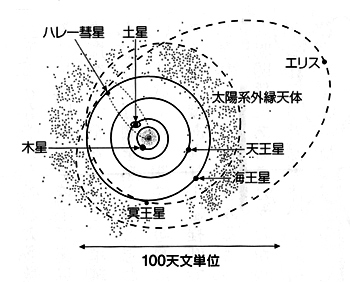

こうして不幸な冥王星のあたり、つまりは太陽系外縁部あたりに、あっというまに約1000個の小惑星が発見された(かなりのチビも入れれば数10万個になるらしい)。この区域は、これらのチビの存在を予告したケネス・エッジワースとジェラルド・カイパーの名前をとって「エッジワース・カイパーベルト」(EKBO)と呼ばれ、またこのチビたちをまとめて「トランス・ネプチュニアン天体」(TNO)ということになった。ネプチューンとは海王星のことである。日本では「太陽系外縁天体」とも言っている。

では、それで冥王星がどうなったかというと、ドッテン・カイメイのメイだけが黙ってなくなるわけがないから、断固として存在を主張できるはずである。けれども事態はそうはいかなかった。天文学者たちの判定はそうならなかったのだ。

一言でいうのなら、冥王星はこれらのエッジワース・カイパー帯に埋没してしまったのである! いいかえれば、冥王星はもともとエッジワース・カイパー帯の外縁天体のひとつにすぎなかったということになったのだ。

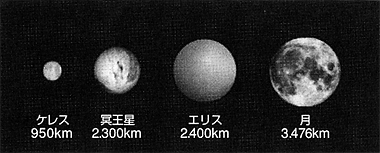

これが冥王星が不名誉な仕打ちを受けた主な理由なのだが、それにしても冥王星は小粒たちのTNOよりずっと立派なはずだから、あいかわらずドッテン・カイメイの掉尾を飾っていてもよさそうだった。だが、そこに例の舞姫エリスが現れたのだ。冥王星の半径は1150キロ、エリスは1200キロと、小さいながらも冥王星を上回る天体だった。これでは、冥王星に勝ち目はない。「スイキンチカモク・ドッテン・カイエリ」か、「スイキンチカモク・ドッテン・カイエリ・TNOメイ含み」なのである。うーん、言いにくい(注:現在ではエリスは冥王星より小さいとされている)。

本書は国立天文台の天文情報センターのリーダーで、かつ日本人でただ1人、国際天文学連合(IAU)の「惑星定義委員会」のメンバーとなった渡部潤一さんの新太陽系論である。小著ながらも重要なことはほとんど書いてある。

冥王星降格をめぐるインサイドレポートめいた報告書を期待してもいいが、その期待は裏切られる。渡部さんはできるだけセンセーショナルにならないように綴っている。騒ぎ立てているのは、科学ジャーナリストと今夜のぼくなのだ。それでも「惑星定義委員会」がどんなふうに苦労して冥王星を降格させ、新たな惑星の定義にとりくんでいったのか、その経緯はよくわかる。

2003年にIAU総会がシドニーで開かれた。天文学者の国連総会のようなもので、3年に1度開かれる。2000人から3000人が集まるそうだ。ここで新しい執行部が選出され、それを機会に惑星の定義をめぐるチームが秘密裏に動き出したのである。それまでに1992QB1をはじめとするTNOが次々に発見されていったことは、さっきのべた。事態は猶予ならなくなっていたわけだ。

チームは第3部会というもので、イギリスのイワン・ウィリアムズがリーダーとなって19人のメンバーが選ばれた。すでに多数のTNOの発見を通して、エッジワース・カイパー帯に変な小天体が集まっているらしいことはわかっていた。これらは、プチ冥王星型のプルチノ族、海王星の軌道の外側にリング状に分布するキュビワノ族(クラシカル・オブジェクト)、歪んだ楕円軌道をもっている散乱ディスク天体(スキャッタード・ディスク・オブジェクト)といったふうに、まるでトールキンの『指輪物語』や半村良の伝奇小説の小部族たちのように呼ばれていた。

チームは、このままでは冥王星を惑星と認めるわけにはいかなくなるが、さてどうしたものかと鳩首をつらねて策を練った。けれどもその決断力は鈍っていた。鈍った理由は、第1には冥王星が惑星というラベルであろうが、そうでなかろうが、学問上の障害とはならなかったこと、第2にはいまさら冥王星を第9惑星からはずすのはしのびないという天体人情がはたらいたこと、第3には、よく検討してみると、実はこれまでちゃんと惑星の定義をしてこなかったことがわかったからだった。

長らくのあいだ、惑星とは、「太陽の周囲をまわる比較的大きな天体」という程度の軟弱きわまりない定義だった。比較的大きな天体という定義はあいまいだったけれど、惑星とか遊星というネーミングにはこの不明瞭はふさわしかった。しかも幸か不幸か、スイキンチカモク・ドッテン・カイメイの9個いずれもが他の衛星や小惑星よりはるかに図体が大きくて、他の星と区別するのにわかりやすかった。

ただ、天文学者たちは不安をもっていた。心配もしていた。この9個の惑星のなかでは冥王星がいささか小さすぎるのと、もしも小惑星で冥王星よりも大きなものが見つかったらどうするかという懸念だった。

これまで最大の小惑星は1801年に発見されたケレスである。その直径は1000キロ以下で、他はすべてケレスより小さい。ところが2000年にケレスを超えるヴァルナがTNOに発見された。さらに翌年にヴァルナよりも大きいイクシオンが見つかった。これではおっつけ冥王星は抜かれるだろうという心配があったのだ。

第3部会はこっそり対策を練っていたのだが、2005年夏に、ついにエリス(2003UB313)が“実在”することになってしまったのだ。「はたして第10惑星か」というニュースもかけめぐったが、安易にそうするわけにはいかない。新たに「惑星定義委員会」を設けて、決定打を出すことにした。その7人の1人にアジア地区代表として渡部さんが選ばれたのだ。

惑星の議論は難航したが、パリ天文台で集中検討した結果、ひとまず「自己重力が固体にはたらく他の力に打ち勝って、まるくなっている衛星以外の天体」というものになった。ただ、これだけでは冥王星やケレスもあてはまるので、スイキンチカモク・ドッテン・カイまでの8個を「古典的惑星」とし、それ以外を「準惑星」とすることにした。

こうすれば、太陽系は「古典的惑星」と「準惑星」と「小天体」とによって構成されているということになる。これで、冥王星も準惑星ではありながら、なんとか惑星の枠組に入ったのである。いわゆる「惑星12個案」だ。

提案は2006年のプラハでのIAU総会に提出された。しかし総会では8個だけを惑星とする本案と、8個の古典的惑星に準星(冥王星・エリス・ケレス)を加える修正案とが残って、決選投票になった。で、どうなったのか。本案のほうが決議されたのである。この瞬間、冥王星は惑星から降格されたのだ!

惑星というのは正体がはっきりしない星たちだ。ギリシア語の「さまようもの」

(plantēs)があてがわれたことを裏切らず、いまもってその謎の大半を隠したままにある。

水星(マーキュリー)は小さくとも密度が高く、磁場があり、昼夜の温度差が極端に激しいし、金星(ヴィーナス)は全面がぴかぴかした厚い雲に覆われていて、その下はたいへんな高温高圧になっている。かつては火山活動が活発だったはずだ。ヴェリコフスキー以来、地球との双子関係も取り沙汰されているけれど、まだ決着はついていない。

これらは似ても似つかないけれど、なかでも地球(アース)は一番変な星である。他の惑星と異なる際立った特徴は表面に水があることではあるが、そのことが「負のエントロピー」を食べて生命を生んだことについては、まだ誰も正確な説明ができないままになっている。

火星(マース)は大気が薄く、水が少ないというだけでなく、いつもとんでもない想像をもって語られてきた。いまなお地下に水の対流が隠されているという説があるほどだ。アンモニアの雲をかぶっている木星(ジュピター)は、相当の熱エネルギーと重力エネルギーを放出して、いまもゆっくりと縮んでいる。中心部には液体金属水素があるらしい。しかも、あの大赤斑はソリトン(粒子性をもつ波のこと)なのである。

土星(サターン)は輪っかをもっているのが特徴だとされてきたけれど、いまや木星も天王星も海王星も輪をもっているので、これは天文学的にはたいした自慢にならないのだが、その美しさはいまもって随一だ。ずっと正体不明の熱を出しつづけていることも知られている。そのため《ブレードランナー》の酸性雨ならぬ「ヘリウムの雨」がしきりに降りつづけているらしい。

ウィリアム・ハーシェルが発見した天王星(ウラヌス)は、自転軸がほぼ水平に倒れている。他の惑星は太陽をまわる軌道面に対して自転軸が垂直に近いか、地球のようにやや傾いているだけだ(23.4度)。何かが衝突したせいだという仮説があるが、これだけでは説明にはなっていない。おまけに磁場も自転軸に対して60度も傾いている。

海王星(ネプチューン)は極寒だ。摂氏マイナス220度。極寒だが、太陽から45億キロ離れているわりには、温度があるともいうべきで、これは内部になんらかの熱源があるだろうことをあらわしている。そうだとすれば不気味。やはりどんな星なのかは、ほとんどわかっていない。

そして、エリスや冥王星のことになるわけだが、冥王星のことはもはやあまりに不憫で、その特徴を説明するのも可哀想である。けれどもいまのところは、その一番の謎は衛星カロンと2重星になっている可能性もあるということだ。

これらの惑星にいろいろ衛星がくっついて、そして惑星間にはかなりの小惑星がまわっている。こんな太陽系の一隅にわれわれは居住しているわけなのだから、まあ、じたばたしないほうがいいに決まっている。

ところで今夜、この本をとりあげたのは、われわれはときには「内側の周辺」についてナイーブ・フィジックスに感じるようにもするべきで、そのときは、そのサイズをたまには太陽系くらいに拡張してもいいんじゃないかということを暗示したかったからだった。むろんクォークくらいに縮めるのもいいのだが……。では、今夜はこれくらい。スイキンチカモク・ドッテン・カイメイ。スイキンチ・カモク・ドテンカイ・エリメイ。スイ・キンチカ・モクド・テンカイ・エリ・トランス冥王星。