父の先見

新潮社 1972・1999

Gabriel Garcia Marquez

Cien Anos de Soledad 1967

[訳]鼓直

…この一族の最初の者は樹につながれ、最後の者は蟻の貪るところとなる。これは炸裂である。けれども、ここに至るまでが、目が眩む。

…まるでスペイン語で書かれているものを、真昼の目の眩む光線の下で読んでいるようなのだ。それはごく些細なことまで含めて、百年前にメルキアデスによって編まれた一族の歴史なのだ。

…歴史はその母国語であるサンスクリット語によって記されていた。偶数行はアウグストゥス帝が私人として用いた暗号で、奇数行はスパルタの軍隊が用いた暗号で組まれていた。

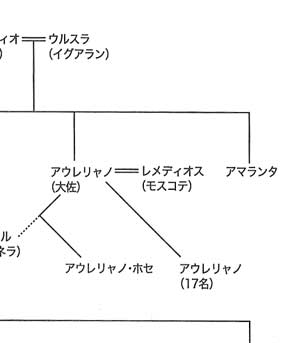

…アマランタ・ウルスラへの恋に心を乱されだしたころのアウレリャノが、ぼんやりと理解し始めながら最後まで解き切れなかったのは、メルキアデスが人間のありきたりの時間のなかに事実を配列しないで、百年にわたる日々の出来事を圧縮し、すべて一瞬のうちに閉じこめたためだった。

…マコンドはすでに、聖書にもあるが怒り狂う暴風のために土埃や瓦礫がつむじを巻く廃墟と化していた。

…知り抜いている事実に時間をついやすのをやめて、アウレリャノは十一ページ分を飛ばし、現に生きている瞬間の解読にかかった。羊皮紙の最後のページを解読しつつある自分を予想しながら、口がきける鏡をのぞいているように、刻々と謎を解いていった。予言の先回りをして、自分が死ぬ日とそのときの様子を調べるために、さらにページをとばした。

…しかし、最後の行に達するまでもなく、もはやこの部屋から出るときのないことを彼は知っていた。アウレリャノ・バビロニアが羊皮紙の解読を終えたまさにその瞬間に、この鏡の(すなわち蜃気楼の)町は、風によってなぎ倒され、人間の記憶から消えることは明らかだったからだ。

百年の孤独を運命づけられた家系は二度と地上に出現する機会をもちえない。羊皮紙に記されている事柄のいっさいは過去と未来とを問わず、反復の可能性はない。『百年の孤独』は南米の百枚の濃絵を見せつづけたうえで、倒壊するごとく終わる。

まったく、なんということだ。すべては老ジプシーのメルキアデスが羊皮紙に予告したらしい出来事なのだ。

最初はどうだったかというと、「マコンドも当時は、先史時代の獣の卵のようにすべすべした白くて大きな石がごろごろしている瀬を、澄んだ水が勢いよく落ちていく川のほとりに、葦と泥づくりの家が二十軒ほど建っているだけの小さな村だった」。それだけだ。そのマコンドにジプシーの一家がやってきて、一回目は強力な磁石を、二回目は望遠鏡とレンズを持ってきた。

こんな文学があったのかと仰天した。書店でちらちら眺めていたが、放っておいたのがいけなかった。もっと早く読めばよかった。

寺山修司が、まるで脅迫するか拷問にかけるかのように、これを読まないかぎりは絶交しかねないようなことを言った。まだ中身にこれっぽっちも触れていないぼくに、滔々とその異様なフリークたちによる阿鼻叫喚の場面を執拗に語ってくれるのだ。そのうち最初は中央公論社の「海」だったと思うのだが、文芸誌などに『百年の孤独』のわけのわからない批評が載りはじめた。いずれも絶賛している。これでやっと読む気になったが、かえって困った。いまさら寺山マルケスを読むのは癪にさわる。けれども天井桟敷の舞台を観ると、やっぱり読まずにすませるわけにもいかない。

結局、ガルシア゠マルケスとちゃんと出会ったのは、工作舎を退いて麻布に引っ越してからのこと、まりの・るうにいが「おもしろかったよ」と言ってからのことだった。そのときは、朝食を食べ、昼食を食べ、夕食はロックのビデオか借りてきた映画ビデオを見ながら三時間をかけ、七匹の猫と戯れ、オモチャとリボンという二匹の犬と遊んでいた。食事は坊主頭の吉川正之がつくり、それがすむと吉川とぼくは手拭い片手に麻布十番温泉に出掛けて、風呂上りは階上の老人老婆と三ツ矢サイダーを飲みながら話しこんだ。

ぼくが四十代の蕩尽にさしかかった時期だった。その自宅から五分もかからない麻布十番の天井桟敷館は、そのころはすでに埃っぽい蛻の殻になっていた。

マコンド。ここが舞台だ。

二十軒ほどの泥造りの家が建ち並んで、獣の卵のようにすべすべした石と澄んだ川しかなかったマコンドが、村となり、しだいに町となり、殷賑を極める市となって、狂乱に達したところで老ジプシーの予言通りの廃市となって、消えていく。

滅亡していったのは、町だけではない。物語をつくっていた一族すべてが蕩尽し、それを書き記した羊皮紙が風に舞う。物語はどこにあったのか。マコンドが物語そのものなのだ。だとすれば、そこに登場する者たちはひたすら羊皮紙に記された台詞を喋っていただけの傀儡だったのか。

まったく何という物語なのだろう。

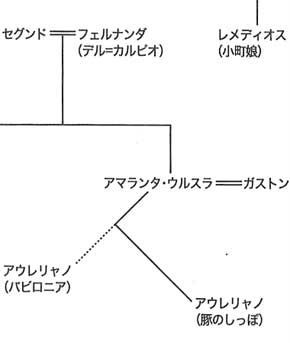

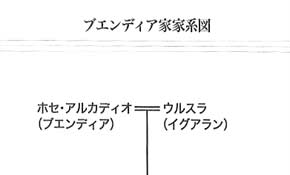

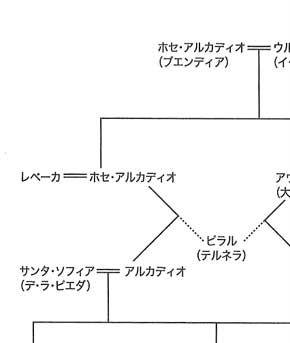

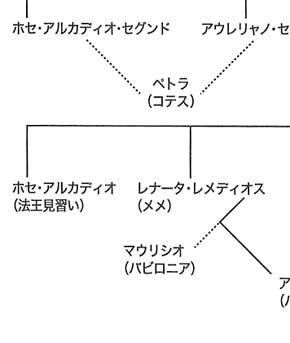

太母ウルスラが中心にデンといて、それを絶世の美女やら巨根の持ち主やら伝説を背負った大佐やらが取り囲み、まるでエミール・ゾラのルーゴン゠マッカールの血族そのものを生み育てたかのようなブエンディア一族を構成する。

ところがこの一族は、ことごとく「孤独」という病いに取り憑かれていた一族だったのである。『百年の孤独』の「孤独」とは、この一族を中心に百年にわたる年代記がもたらす「場所の人間」の、そして「人間の場所」の、いや、そのいずれにも属しているようで属さない者たちの孤独のことだった。しかしながら主人公はやっぱりマコンドなのだ。場所なのだ。

マコンドは読者の想像をたえず裏切る事件によって次から次へと起爆し、繁栄し、そして混乱し、超絶し、さらに腐乱する。そのうち、その場所そのものの場所の魂が衰亡の一途をたどったかのように、風塵として散っていく。

その途方もない物語の一部始終が、なんと『百年の孤独』を書いたガルシア゠マルケス自身の孤客記だったのだ。やはりのこと、寺山修司はそこまで知っていて、ぼくをいっきに誑かしたのだ。それにくらべれば、文芸誌のガルシア゠マルケス賛歌などはいかほどの力ももってはいなかった。

ガルシア゠マルケスはコロンビアのカリブ海岸側のアラカタカで生まれ育っている。チェ・ゲバラの香りのするコロンビアだ。いったん国立ボゴタ大学に進むのだが、それが一九四七年のことで、ちょうど大物政治家の暗殺事件の余波が絡んで、コロンビアには保守反動の嵐が吹きまくっていた。おかげで大学も閉鎖され、家族が移っていたカルタヘナの大学に行った。

学費を稼ぐために新聞記事を書きはじめたのが、最初の文筆のめざめである。一九五〇年に学内の文芸グループと接触したことから、ウィリアム・フォークナーの文学作品に出会って、ぞっこんとなる。架空の町ヨクナパトーファ郡ジェファスンの、クェンティン・コンプソンによって報告された町の文学だ。その後はずっとフォークナーもどきに徹している。ガルシア゠マルケスはコロンビアのフォークナーなのである。きっと“A Fable”のことだろう。アブサロム、アブサロム!

もっともフォークナーばりの作意が発酵するのはもっとのちのことで、この先しばらくはジャーナリストとしてエディターとして徹底した修業をした。一九五七年には社会主義国家などを取材しているし、ベネズエラの「モメント」誌のエディターにもなっている。まさにカストロとゲバラによるキューバ革命驀進の時期だ。矢も盾もたまらずハバナに直行して、「プレンサ・ラティーナ」の記者になる。ゲバラには会えなかったけれど、カストロには接近できた。ここまで、たぶんに編集者的である。

一九六一年、ニューヨーク特派員となったところでスターリン主義と正面からぶつかって職を追われ、メキシコで三文映画のシナリオなんぞを書いていた。糊口をしのぐというやつだ。そのあとメキシコシティからアカプルコに向かう途中の車のなかで、長大な物語の様式についてのインスピレーションを得たというのが、ガルシア゠マルケス・フリークのだれもが知っている「方法の発見」の瞬間である。

方法に自信を得たガルシア゠マルケスは、ボゴタの雑誌その他でこの構想の断片を少しずつ書きはじめる。それが独特の関心をもって一部の読者に迎えられた。

一九六七年、ついにそのような断片がまとまってアルゼンチンの出版社から単行本になった。『百年の孤独』が全貌をあらわした。まだ物語は始まったばっかりだというのに、ラテンアメリカ全土から共感の声が次々に寄せられた。

その後、ジョナサン・ケープの英訳をはじめ、『百年の孤独』の各国語版が全世界にまわるようになると、欧米の批評家たちはこぞってガルシア゠マルケスの「魔術的リアリズム」を激賞し、そのエキゾチシズムと奇想趣味に涎をたらした。日本では鼓直が翻訳して一九七二年に刊行された。すぐに篠田一士や寺山修司が大騒ぎした。しかしこの作品が、はたして魔術的リアリズムなどという簡易保険のような文芸用語で片付けられるものなのか。とてもそんな便利なものは書いてはいない。

それよりぼくが驚いたのは、この夥しい挿話と異様な人物たちの常軌を逸した複雑な物語が、ようするにどこをとっても要約するのなんてハナっから諦めるしかないような複合自律する物語が、ラテンアメリカの多くの読者には熱狂的に受け入れられたということだ。

なにしろ出てくるのは、ニカノル・レイナ神父が教会建立の資金集めにチョコレートを飲用して空中浮遊を見せる場面とか、チョークで三メートルの円を描いてそのなかに立って母親さえ近づけさせないアウレリャノ・ブエンディア大佐の場面とか、自殺したホセ・アルカディオの血がウルスラの部屋に達する場面とか、アマランタが不毛という愛のかたちを経帷子に縫いこんで従容と死を迎える場面とか、そんな場面ばかりなのである。それが凝集連続して次から次へと続いていく。

現代日本の文学風土にこそ問題があるのかもしれないが、ふつうなら、このような極端な場面に充ちた文学作品は、前衛かアンチロマンか、狂気の文学である。そうでなければイタロ・カルヴィーノかフィリップ・K・ディックかウンベルト・エーコの作品のように、その実験性だけが受け取られるだけなのだ。爆発的にベストセラーに躍り出るなどということはありえない。

けれどもラテンアメリカでは、これは実験作ではなかった。南アメリカ大陸の読者たちは実験作とは読まなかった。みんな、屈託なく読んだ。ガルシア゠マルケスはアルゼンチンのボルヘスでもなく、ペルーのバルガス゠リョサでもなかったのだ。

そのかわり『百年の孤独』は、ちょうど『ドン・キホーテ』(岩波文庫)に無邪気に熱中した時代の読者がいたように、これをゲラゲラ笑って読み切ったラテンアメリカ空間の読者に食べ尽くされたのだ。これがスペイン語の文学のもつ、われわれには理解しがたい食読的秘密というものなのだろう。『百年の孤独』はラテンアメリカの逆上そのものだったのだ。まったくもってやりきれない。

物語の発端からして、何が進んで何が退化したかが、わからない。はっきりしているのは、ホセ・アルカディオ・ブエンディアが軍事上の実験に没頭したことだ。

それでジプシーのメルキアデスは地図やら分厚い書物やらいくつもの実験用具をくれたのだ。それがいつのまにか錬金術工房めいてきて、そのかわり村にはありとあらゆる小鳥を飼う習慣が瀰満したのだった。それから多少は周辺の探検も始まって、マコンドが海に囲まれているらしいことが少しだけわかり、ホセ・アルカディオ・ブエンディアも女房のウルスラも、結局は村をつくり子供を生み育て、気がつくとメルキアデスが死んでいて(いや本当に死んだかどうかもわからないのだが)、代わりにやってきた新参のジプシーが琥珀色の液体を飲み干したのだ。

それから、…それから、ホセ・アルカディオ・ブエンディアは鏡の壁をめぐらした家が建ち並ぶ町が、ある場所に建っている夢を見たはずだ。ここはどこかと尋ねると、マコンドという、それまで一度も聞いたことのない名前が返ってきた。それなら、それでいい。いやいや、そんな夢を見たからこそ、ブエンディアは一味を連れてマコンドに村をつくることになったのだ。

だいたいここまでがせいぜい二、三年程度の話なのである。初めてこの作品を知る者には想像もつかないだろうけれど、これからその数十倍の百年の話が続くのだ。

まず町長が登場する。金剛インコと安ピカの品物を交換する町長だ。自動ピアノも出てくるようになった。軍隊がつくられ、司令官もできた。それに教皇の修行をする者があらわれて、四年十一ヵ月と二日にわたる雨が降る。大規模なストもある。軍隊も出動する。バナナは株のまま腐る。十四ヵ所に設置された機関銃が“人民”を射撃する。それでもなお沛然と雨が降る。けれども雨が止むと世界が代わっている。世界は代がわりする。阿鼻叫喚は音もなく消えている。

マコンドは廃墟のようで、それぞれがかつてのどうでもよい約束を果たすかのような行動をとりはじめるのだ。何が進展で何が退嬰かは、一年目から百年目まで、まったくわからない。

ラテンアメリカとガルシア゠マルケスの鍵と鍵穴が、互いにどんぴしゃだったということは驚くべきことである。こんな例は、セルバンテスの『ドン・キホーテ』やアリオストの『狂えるオルランド』(名古屋大学出版会)このかた、めったになかった。『百年の孤独』はまるで物語の蜃気楼のように、創世記であって黙示録である役割をはたしたのだ。

しかしラテンアメリカの読者には、これがおそらくディケンズの『デイヴィッド・コパフィールド』(新潮文庫・岩波文庫)か、ミッチェルの『風と共に去りぬ』(新潮文庫・岩波文庫)だったのだ。何が鍵であって何が鍵穴だったのかは、南米社会を知らないぼくにはほとんど見当のつかないことであるけれど、おそらくはブエンディア一族の歴史の中に次々にあらわれる孤独な面々のありかたが、ちょうど五百羅漢にそれぞれの自分を見る禅林の過日の習いがあったように、譬えようもない感情陥没を誘ったのだろう。

こんなことを成立させたガルシア゠マルケスの才能がどこにあったかといえば、おそらくは映像的編集文体術にあった、というのがぼくの臆測だ。あの才能はヴィジュアライゼーションにかかわった者でなければできない相談だ。

このことはフォークナーが映画でなければ当たらなかった理由を考えてみれば見当がつく。いや、実際にもガルシア゠マルケスは一九五五年に「エル・エスペクタドル」新聞の派遣記者としてローマに滞在するのだが、そこで実験映画センターの監督コースを学んでいた。

このあといくつものヌーヴェル・ヴァーグの脚本を書き、メキシコのB級映画の制作に何本もかかわった。おそらく、これなのだ。寺山修司が兜を脱ぎ、ラテンアメリカを熱狂させ、そして幾多のうるさ型の役にも立たない文芸評論家たちを迷わせた才能は、このフォークナー的でB級ロブグリエ的な映像的文体編集術にあったにちがいない。

映像になる言葉と、映像にならない言葉。これを徹して交ぜていくこと、それがガルシア゠マルケスが極めた文体である。そこにはたえず「対比」が駆使された。たとえば次のようなごとくに、である。

…麻のテーブルクロスと銀の食器をのせた長い食卓についても、水で溶いた一杯のチョコレートとケーキを口にするだけの毎日だったが、彼女は母親のことばを信じた。

…父親のドン・フェルナンドは嫁入り道具を買うにも屋敷を抵当に入れなければならない始末なのに、彼女は結婚式の当日まで、言い伝えの王国を夢みていた。そんな風にしつけられたのだ。

…彼女は誰とも親しくしなかった。全国を流血の惨事に巻きこんでいる戦争の話もその耳には届かなかった。午後の三時には相変わらずピアノのレッスンが聞こえた。その彼女がようやく女王の夢を捨てはじめたころのことである。表の戸をたたくあわただしいノッカーの音が二回した。彼女が戸をあけると、頬に傷痕があり、盛装して胸に金の勲章を光らせた堅苦しい軍人が立っていた。