精神現象学

作品社 1998

G.W.F.Hegel

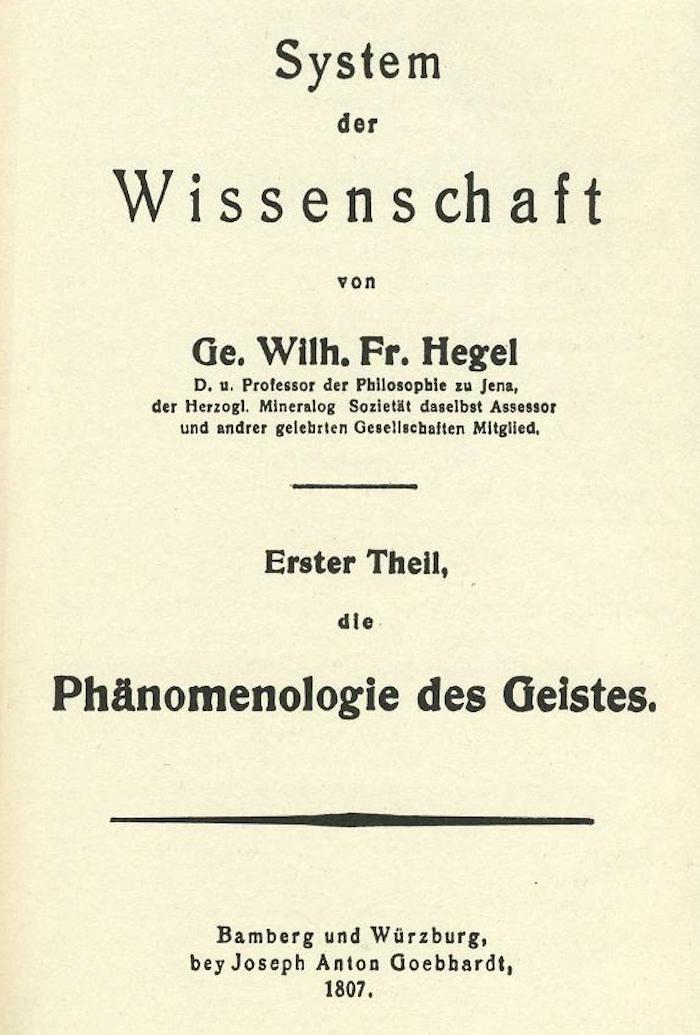

Phnomenologie des Geistes 1807・1832

[訳]長谷川宏

編集:高木有 校正:大西寿男

装幀:菊地信義

◉1意識、2自己意識、3理性、4精神、5宗教、6絶対知

今夜の千夜千冊は長谷川宏さんの新訳で話題になったヘーゲルの『精神現象学』を採り上げるけれど、話はうんとさかのぼって、ぼくが早稲田の一年にいたときの秋の、ちょっぴり苦い話から始めたい。

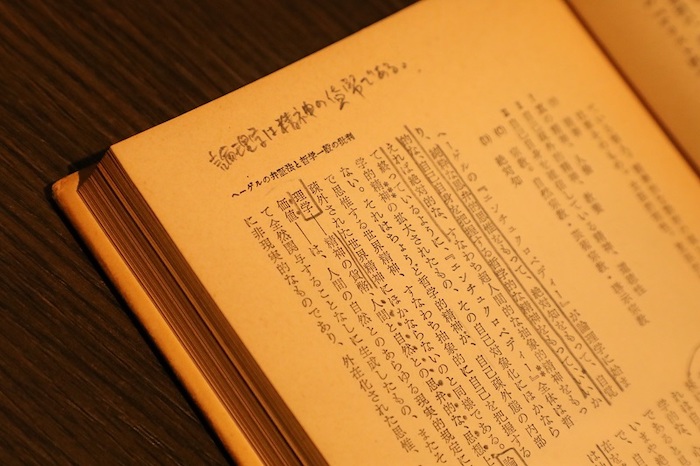

マルクスの『ヘーゲル批判』(新潮社「マルエン選集」第一巻)の読み合わせ会に出たのだ。城塚登訳の「ヘーゲルの弁証法と哲学一般の批判」と日高晋訳の「ヘーゲル法哲学批判」の共読だ。当時の革マル派の拠点のひとつであった早稲田大学新聞会の主催で、のちに宝島社をおこした鈴木(石井)慎二のすすめで参加した。慎二さんはぼくが九段高校で新聞部にいたときの三年生で、そのころから多弁多論派のジャーナリスティックな先輩だった。その後も何かと面倒をみようとしてくれていたが、それが「オルグ」だということは、しばらくあとでわかった。

読み合わせをしてみると、マルクスの言葉づかいの切れ味と逆説的な言いまわしでヘーゲルが木っ端微塵の仕打ちを受けているのが風呂上りのようななかなかの快感で、だからマルクスの言い分にはそこそこ入りこめたのだが、ただ少し変な気分にもなっていた。これでは肝心のヘーゲルのことがさっぱりわからない。打倒の標的となったヘーゲルのことが少しくらいは見えないと、マルクスの狙いがいまひとつ掴めない。

高田馬場の古本屋でヘーゲルを物色した。棚から本を手にしつつ一瞥一感、マルクスはこんな途方もない分厚い相手を一撃で倒す気になったのかとびっくりした。何から入ったらいいのかわからなかったけれど、樫山欽四郎訳の『精神現象学』にした。

初めて読むヘーゲルは樫山訳の苦虫を噛みつぶしたような言葉づかいのせいもあって、そうとうに執拗な中身だったが、それにもかかわらず構想の全容に何かが漲っているのが伝わってきて、みっちりとした絨毯の模様を読むようだった。

しばらく鞄の中に『精神現象学』を持ち歩いていたので、あるとき新聞会の先輩から「なんだヘーゲルなんか読んでるのか。逆立ちするぞ」と揶揄された。「でもマルクスだってヘーゲルを読んだんだから、やっぱり一応はぼくも……」とかなんとか説明しようとしたと思うのだが、すかさず「だからお前は歴史主義なんだよ」と一蹴された。逆立ちとか歴史主義という用語がピンとこなかったけれど、ケチがついたぶん、意地になって『精神現象学』を鉛筆なめなめ読んでみた。

1「意識」、2「自己意識」、3「理性」、4「精神」、5「宗教」、6「絶対知」という構成である。半分以上は退屈で、残りの半分はうねうねした説明に参ったのだが、まさに「意識→自己意識→理性→絶対知」の順に、読み手が絨毯模様の中で絶対知に向かうようになるはずだという意図には惹かれた。

とくに3「理性」の中ほどに「頭蓋論」という一節が出てきて、生物が進化してヒトになり、自己意識が脳(頭蓋)にまで昇りつめたのだが、そこで転回をおこすべきだというところに、ハッとさせられた。『精神現象学』は頭蓋論のところで折り返されていたのである。ドイツの観念哲学は折り返すのかと思った。

人間は進化のあげく巨大で濃密な脳神経系を得た。それが言葉や道具を発明させ、家族や国家や文学や建物や音楽をつくりだしもした。もしも生命史を通した「意識あるいは精神の歴史」というものがあるとするなら、その発端は「物質が情報高分子になって光合成とDNAを操るようになったこと」にあり、その現在は「脳が自己と意識をもって全物質史と全生命史と全文明史を眺めていること」にある。

ヘーゲルの時代は十八世紀晩期から十九世紀前半にかけての時期だから、遺伝子のことも光合成のことも脳のこともほとんど見えてはいない。つまり「情報」についてはまったくなんらの展望ができていなかった。けれどもヘーゲルは、この長大な「物質が精神に変じてきた歴史」のプロセスに、自分自身が属していることをもって、その変遷を自覚するにはどうすればいいかについて考えたのだろうと思う。そして、「自分の脳」が「物質の歴史」を「精神の歴史」に読み替えているのだろうと確信したのだろう。

『精神現象学』のプランは、人間の頭蓋の中に「脳」という「意識によって世界を観察する力」(理性や知性)が成熟し、そこから転回がおこって、その理性や知性が世界の変遷の真相を求めて精神をフルに燃焼させ、すべてをひっさげたうえで絶対知に向かうのではないかというものだったのだ。

この大胆なプランによる大冊が発表刊行されたのは一八〇七年のことである。一八〇七年がどんな年だったかということは、あとでふれる。

◉半分ヘーゲル、半分マルクス

ヘーゲルのプランは、人類の「精神が経験する学」をヘーゲル自身の脳が全面的に追走してみせるという大掛かりなものだった。物質の歴史がその頂点を脳に求めて展開してきたのだとするなら、この追走は可能であろう。ヘーゲルはこういう追走によって学問体系を確立したかったのである。追走学といいたいほどだ。

ぼくは、なるほど、そういうふうに「類と個をつなげる見方」があったのかと感心したが、それとともにマルクスがヘーゲルに文句をつけた決定的なところも、そうかそうか、なるほどそこか、ということが見えてきた。ヘーゲルは、精神が現象知にとらわれているからいつまでも迷いが生じるので、現象知から絶対知に進みなさい、そのほうが歴史は新しく展く方向になる、思索も自由になると主張しているのだが、マルクスはそれはおかしい、話は逆だと見たわけである。

ヘーゲルは精神が現象知にとらわれている時点で、現象のほうに価値観の本質を移動させてしまっているのだから、そこから絶対知に進んだのだが、マルクスはそうではなく、そういう迷いの精神(意識)をつくってきた物質の歴史のほうに目を転じなければいけないと見たのである。そうであるなら、「精神が経験する学」を追走するのではなく、新たな「物質が経験する学」を立ち上げるべきだと主張したのだった。

マルクスにしてみれば、人間と社会の歴史は精神をどんどん狭隘なものにしてきた歴史であって、それは「物質の歴史」がそのように向かい、意識や精神を物象化してきたのだから、そうであるならわれわれが立ち向かうべきはむしろ「物質が経験する学」であって、それは「後方への旅」になるはずだというのだ。

マルクスはこのようなヘーゲルに対する批判をもって、いわゆる史的唯物論の確立に向かっていった。一言でいえば「物質的に歴史を見ることによる既存の価値観の転倒」という体系の確立に向かったのだった。

正直に言うが、当時のぼくはマルクスが「唯心から唯物へ」と大きく転換していくラディカルな手立てのほう(後方への旅)に惚れぼれしていた。そのためヘーゲルが精神の高みや絶対知を標榜して、そこに居坐ろうとしているというか、高みの見物をしているというか、そんな「上から目線」のままにいることがいまひとつ納得できなかったので、マルクスのヘーゲル批判にはそれなりに得心できたのである。

ところが他方では、実はマルクスが精神や意識は労働によって「疎外されている」とみなしていることについては、それがどこでどうして「物質がおこしていること」になるのか、そこがいまひとつわからなかった。それからというもの、半分ヘーゲル、半分マルクスという日々をおくることになる。まあ、これはぼくが史的唯物論を理解できていなかったということなのだろうけれど、いまから思えば、ずいぶん中途半端なことだった。

ちょっぴり苦い話はここまでだ。ではこの先はマルクスを離れて(のちにもう一度戻るが)、ヘーゲルの生涯と著作をめぐりつつ、『精神現象学』がもたらしたものが何だったのか、マルクスのほうからではなく、カント、フィヒテ、ヘーゲルというふうに進捗してきたドイツ観念哲学のほうから眺めておく。

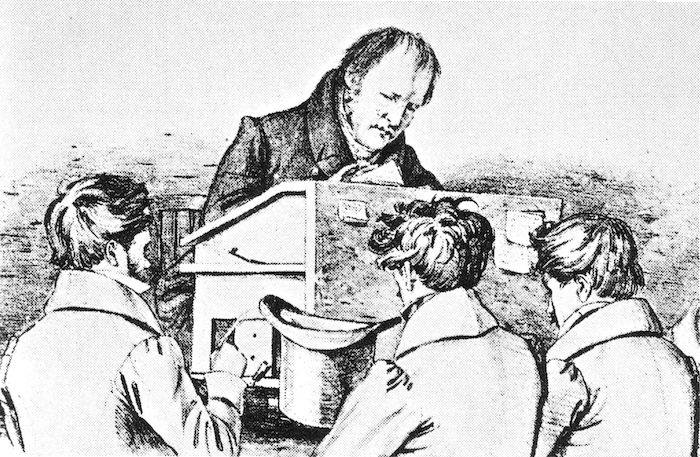

19世紀初頭、知識人たちはまだ存在しない「ドイツ人」全体を念頭において、ドイツ国民の意識を喚起しようとした。

『哲学の歴史 7―理性の劇場・カントとドイツ観念論』(中央公論新社)口絵より

◉「フィヒテはカントを超えている」

ヘーゲルのフルネームは、ドイツ人はみんなそうだけれど、長ったらしい。ゲオルグ・ヴィルヘルム・フリードリッヒ・ヘーゲルという。一七七〇年八月にシュトゥットガルトの主税局で書記官をしていた父親のもとに長男として生まれた。母親は家庭教育に熱心で、三歳でドイツ語学校に、五歳でラテン語学校に、七歳からはギムナジウムに通った。両親はヴィルヘルムと呼んでいた。

一七七〇年はカントの『感性界と叡知界の形式と原理について』やヘルダーの『言語起源論』が書かれた年で、その後はゲーテの『若きウェルテルの悩み』やレッシングの『賢者ナータン』が立てつづけに出版され話題となった。ドイツ人の眠りがゆっくりと覚めつつあった時期である。

しかし隣りのフランスではディドロの『ダランベールの夢』やギボンの『ローマ帝国衰亡史』第一巻が、イギリスではヒュームの著作群やアダム・スミスの『国富論』が登場し、アメリカでは独立戦争が始まっていた。イギリス経験論と大陸合理論と新大陸アメリカ主義とが一挙に蠢動していたのである。目覚めつつあったとはいえ、ドイツは分国状態のままで、国際舞台の最前線からかなり遅れていた。

一七八八年、十八歳のヘーゲルはシュトゥットガルトのギムナジウムの少年浪漫の日々を了えて、南ドイツのテュービンゲン大学の付属神学校に入る。三〇人の新入生の中にのちに詩人となったフリードリッヒ・ヘルダーリンがいて、二年後にはフリードリッヒ・シェリングが入学してきた。ヘーゲルとヘルダーリンが同い歳で(ベートーヴェンも同い歳)、シェリングはすこしおませで、五歳年下だった。この一七八八年というのはカントの『実践理性批判』第一版が発表された年だから、哲学史にとっては象徴的な年にあたる。

三人のフリードリッヒはとても仲良しで、寄宿舎の同じ部屋で何度も話しこんだり、一緒に郊外の森に「自由の樹」を植えたりした。有名な話だが、ヘーゲルはヘルダーリンのノートに「ヘン・カイ・パン」(hen kai pan)と書き込んだ。ギリシア語で「一つですべて」という意味だ。クセノファネスが言い出したことで、その後は中世神学の汎神論のテーゼになったものだが、いかにも青年ヘーゲルの気概があらわれている。

1781年に刊行され,哲学史上,一時期を画した。大陸の合理論とイギリスの経験論の欠陥が洞察され,経験から独立した認識能力の批判,すなわち純粋理性能力の意味と限界が批判された。

ドイツ・バーデン=ヴュルテンベルク州テュービンゲンにある総合大学。1477年に創立された、ヨーロッパで最も古い大学に数えられる。ヨーロッパのヒューマニズムとドイツ観念論の発祥の地とされる。

ヘルダーリンはテュービンゲン大学卒業後、書簡体小説『ヒュペーリオン』や多数の賛歌、頌歌を含む詩を執筆したが、30代で統合失調症を患い、人生の半分を塔の中で過ごした。生前は大きな名声は得られなかったが、ロマン主義、象徴主義の詩人によって読み継がれ、ニーチェ、ハイデッガーら思想家にも強い影響を与えた。シェリングはスピノザ、カント、フィヒテに学び、自我と自然との相互浸透にもとづく〈自我哲学〉および自然哲学,主客の根源的同一性を原理とする〈同一哲学〉、さらにはベーメ、バーダーの影響のもと、やや神秘主義的な歴史哲学を説いた。

時代はドタンバタンと動いていた。そのうち神学校は、一七八九年のバスチーユ解放とともに狼煙をあげたフランス革命の話で持ちきりになった。フランスの新聞やパンフレットを読みあさる学生サークルもできた。学生たちのあいだに神学校に対する不満が募り、理性による神学問答に対する疑問が交わされるようになっていた。

そんなとき、天才肌のシェリングが「おい、フィヒテはカントを超えているぞ」と言いだした。ヘーゲルはギョッとし、その指摘を補うものが自分にないことを感じる。慌ててフィヒテの「知識学」に関する論文群(のちの『全知識学の基礎』)を読み、そこに知識ではなくて「知識学という束」が世界史を展望してきたという構想があったことに腰を抜かした。さらにさかのぼってカントの『純粋理性批判』やその後の三部作を比較しながら読んでみて、神や自然や歴史に対する人間の理性や知性がどういうはたらきをもったのか、もちうるのか、大いに考えこんでいく。

三人のフリードリッヒは神学校の内外で、こういうことをのべつ交わしていたのだろう。だから三人の熱い交際の渦中からこそ、このあとのヘーゲル哲学のエスキース(素地)が生まれたと言っていい。ヘーゲルはマルクスが言うほどに独断的でもなく、独創的でもなかったのである。

当時の神学校はそこを出れば牧師補の資格がとれた。けれどもヘーゲル、ヘルダーリン、シェリングともにその道には進まず、それぞれあちこちの都市で家庭教師をする。二三歳になったヘーゲルはベルンの町で家庭教師をしながら『イエスの生涯』や『キリスト教の実定性』などの神学論文を書いた。「実定」というのは、キリスト教は人間の内なる自然から生じたものではなく、人間を超えたところで作成されたので、それは実定的なことだったと見たのである。

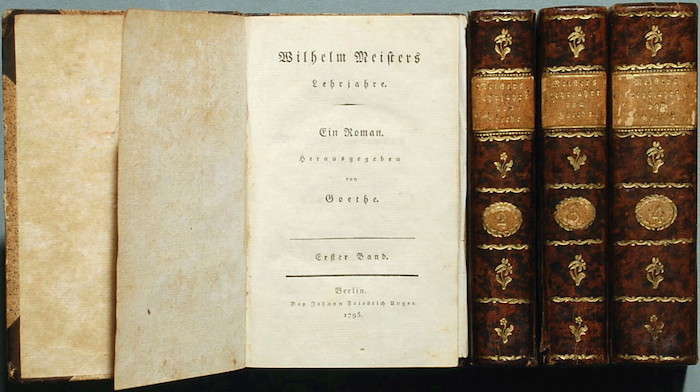

一七九六年のクリスマスのとき、シュトゥットガルトに帰郷したヘーゲルは妹の友達のエンデルに惹かれた。ちょっと浮かれてみた。しかし翌年にフランクフルトでヘルダーリンに再会したとき、みんなが前年に出版されたゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』のすばらしさを語っていたのにハッとした。ヘーゲルもさっそく新たにシンクレア、ツヴィリングとの友誼のサークルでゲーテをめぐる議論に口角泡をとばすのだが、まだまだロマンチックな考えに憧れていた。一七九九年に父親が亡くなってそれなりの財産を相続したので、本格的に焦るものはなかったようである。

ただ「おい、フィヒテはカントを超えているぞ」というシェリングの言葉だけがあいからず気になっている。早熟で天才肌のシェリングは弱冠二三歳でイエーナ大学の講師になった。これも羨ましい。

◉ナポレオンとドイツ観念哲学

一八〇一年、シェリングを頼ってイエーナに移ったヘーゲルは、自分も大学教授の資格をとりたいと思う。『惑星の軌道に関する哲学的論文』を書いて提出したところ、査定を通った。このころ大半の哲学の学徒はラテン語で惑星軌道論を書いてみせるのが登竜門で、ニュートンの天体的世界観をどう見るかが哲学の基礎問題とみなされていたからだ(このことは近世ヨーロッパ哲学の規範として無視しがたい)。

シェリングはヘーゲルをワイマールのゲーテのところに連れていった。当時の知識人のあいだで定番の儀式のようになっていた「ゲーテ参り」だ。ゲーテは一七七五年冬からは、十八歳のカール・アウグスト公からの招聘でワイマール公国に移っていた(しばしば各地を遊学するが、のちに永住した)。当時すでにゲーテの活動・研究・文学作品の数々はドイツ人の最高の理性と情熱の結晶として、各方面から崇敬されていた。シェリングとヘーゲルが連れ立って訪れたときも、ゲーテは二人に鉱物学会や植物学会の集いに出入りすることを勧めている。

ドイツを代表する文豪であり、ドイツ文学の古典主義時代を築いた。「若きウェルテルの悩み」を25歳の時に発表し、ヨーロッパで高い評価を獲得。その後、ワイマール公国(現:ドイツ・テューリンゲン州)の宮廷顧問など政治家としても活躍した。また自然科学研究に興味を持ち続け、文学活動や公務の傍らで人体解剖学、植物学、地質学、光学などの著作・研究を残している。

(ヨーゼフ・カール・シュティーラー画、1828年)

すぐれた資質をもちながら確固たる意志に欠ける情熱的な青年ウィルヘルムの内面的な成長を描く。『ウィルヘルム・マイスターの遍歴時代』との2部から成り、ドイツ文学の主流をなす教養小説の頂点に立つ作品。

ゲーテは20代半ばのころ、ワイマール公国の顧問官としてイルメナウ鉱山を視察したことから鉱山学、地質学を学んで以来、生涯にわたって各地の石を蒐集しており、そのコレクションは1万9000点にも及んでいる。針鉄鉱の英名「ゲータイト(goethite)」はゲーテに名にちなんであり、ゲーテと親交のあった鉱物学者たちによって1806年に名づけられた。

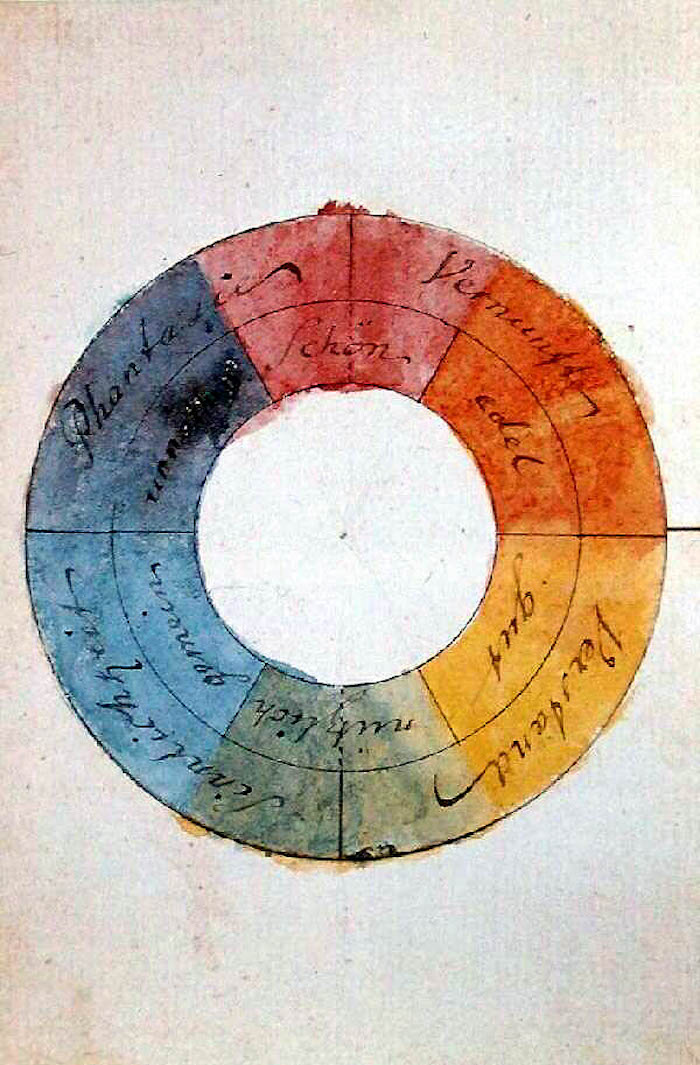

晩年のゲーテは光学の研究に力を注ぎ、20年をかけた大著『色彩論』が1810年に発表されたた。ゲーテは青と黄をもっとも根源的な色とし、また色彩は光と闇との相互作用によって生まれるものと考え、ニュートンのスペクトル分析を批判した。ゲーテの色彩論は科学者にほとんど省みられなかったが、ヘーゲルやシェリングはゲーテの説に賛同している。

1558年創立。シラー,フィヒテ,シェリング,シュレーゲル兄弟,ヘーゲル,ティークら,18世紀後半~19世紀初めのドイツの代表的思想家・文学者がこの大学で講じた。東独に属しフリードリヒ・シラー大学と改称。

ゲーテとドイツ観念哲学の流れについて一言説明しておく。ごくごく大ざっぱにいうと、のちのち「カント→フィヒテ→シェリング→ヘーゲル」と展開していったドイツ哲学の流れを、西洋哲学史では「ドイツ観念論」と一括りに呼んできた。

ドイツ観念論の系譜だなんて、いかにも太くて厚い哲学の束のように思われるが、実際には短期的に集中した。その期間は一七八一年のカント『純粋理性批判』から一八二一年のヘーゲル『法哲学』までの、わずか四十年間ほどの沸騰である。あれほど有名になったドイツ観念論ではあるけれど、その正味は四十年ほどの異様なフィーバーだったのだ。

これに対して、一七七〇年から一八三〇年までの六十年間のドイツの精神潮流は、ずうっと「ゲーテの時代」だった。わかりやすくいえば『若きウェルテルの悩み』から『ファウスト』までの六十年間だ。ヘーゲルにはそういう同時代の息吹を読み取る才能がなかったようだが、こういうことにすぐピンとくるのはシェリングだ。シェリングはそのへんにも長けていたので「ゲーテ参り」もしてみせたし、晩生のヘーゲルにワイマール公国の現状も見せておいたのだろう。

そんなことも手伝って、ヘーゲルはシェリングに感心したまま処女論文の中身を決めることになる。『フィヒテとシェリングの哲学体系の差異』というものだ。今日のヘーゲリアンによって「差異論文」と称されている論文である。年下の親友シェリングの思想の凄さを称えたのである。この論文はフィヒテを媒介にしてシェリングの優位を際立たせ、そのうえでヘーゲル自身の橋頭堡をつくろうとしたものだった。そしてこの直後、ヘーゲルは『精神現象学』の構想にとりかかる。

ちなみにシェリングはというと、イエーナ大学教授をしていたヴィルヘルム・シュレーゲル(シュレーゲル兄弟の兄、その後のドイツ・ロマン主義の旗手)の奥さん、カロリーネと親密な関係になっていた。あきらかに不倫だが、啓蒙主義時代とドイツ観念論時代は、思想家の大半が不倫をしていたと言ってよい。不倫をしないと思想が武者ぶるいしないのだろう。シェリングはカロリーネを連れてイエーナを去り、ワルツブルク大学に移った。このことは、このあとのヘーゲルとシェリングの分岐を暗示した。

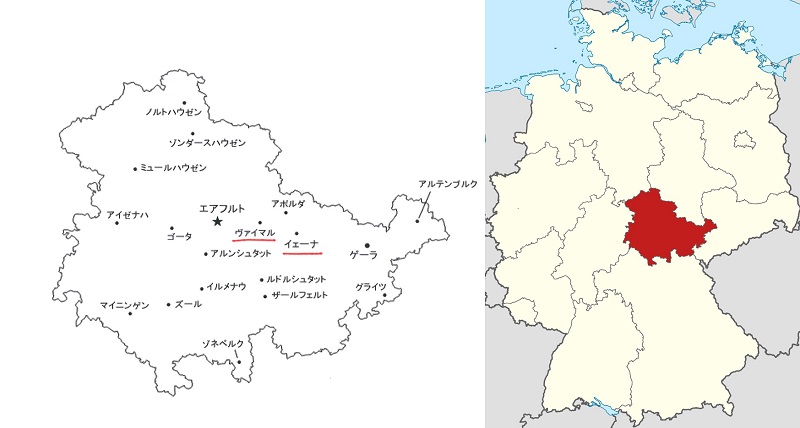

ワイマールは、18世紀末から19世紀初頭にかけて花開いたドイツ古典主義の中心地として栄えた町。ゲーテやシラーの旧宅や、歴史ある城や教会が保存されている。イエーナは、ワイマールから列車で15分ほどの距離に位置する。フリードリヒ・シラー大学イエーナ(通称:イエーナ大学)を擁する歴史の古い大学町であり、思想史および文学史上、初期ドイツ観念論また初期ドイツ・ロマン主義の活動拠点として重要な場所。右の写真はドイツにおけるテューリンゲン州の位置。

フランス革命の衝撃以上に、ドイツおよびドイツ人にとって、またフィヒテやヘーゲルにとって決定的だったのは、ナポレオンの登場とドイツへの侵攻である。

一七九九年にクーデターによってフランス陸軍の指揮権を握ったナポレオンは、その後は破竹の進撃で、一八〇六年七月にライン同盟を結成すると、十月にはイエーナでプロイセン軍を破って進駐してきた。イエーナ大学も閉鎖された。ヘーゲルはイエーナに進軍してきたナポレオンの馬上の姿を見て、「皇帝――この世界霊が、示威のために馬で街を通り抜けていくところを、私は見ました」と書いている。

ナポレオンその人が「世界霊」すなわち「世界史的個人」と見えたのである。同様の感想を同い歳のベートーヴェンも抱き、交響曲第三番《英雄》を作曲した(あとでナポレオンの権勢欲を知ってナポレオンへの献呈を取り消した)。

このナポレオンの侵攻に対して、慄然としてドイツ人の魂の高揚を訴えた者がいた。フィヒテである。ベルリン科学アカデミーでの連続講演は『ドイツ国民に告ぐ』というものだった。フィヒテはこのなかで「知識学」の必要を強く訴え、その全貌をもってドイツ人が教育されるべきだと説いていた。

プロイセン国王だったヴィルヘルム三世もドイツ人に哲学の火を燃やすことに使命を感じ、一八一〇年にヴィルヘルム・フォン・フンボルトをしてベルリン大学を創設させた。フンボルト兄弟の兄で言語人類学をリードした。外交官でもある。弟のアレクサンダー・フォン・フンボルトは博物学や地理学のリーダーで、主著『コスモス』はポーの『ユリイカ』のお手本になった。

兄のフンボルトは大学が国民精神の養成の拠点になるべきことを訴えた。ナポレオンの侵攻とフィヒテとフンボルトの檄によって、目覚めきれていなかったドイツ人に火が点いたのである。

こうして「カント以降のドイツ哲学」としてのドイツ観念論と、ゲーテに依拠しつつもドイツ的魂を夢想するドイツ・ロマン主義の勃興が唸りを上げていく。

へーゲルがイエーナで『精神現象学』を書き終えようとしている時に、ナポレオンが市街を占領。ヘーゲルは原稿を抱いて逃げようとしたところ、馬上のナポレオンを目撃した。ヘーゲルはナポレオンに崇高の念をもち、「世界精神が馬に乗って通る」と表現した。

◉精神現象学を仕上げる

閉鎖したイエーナ大学の再開を待ちつつも、ヘーゲルはいったんニュールンベルクのギムナジウムの校長を引き受けたりしながら、自分の構想の基台となるべき『精神現象学』をもとにして、そのまわりを論理学・形而上学・歴史哲学・法学・美学などでかためていこうとしていた。三七歳前後のことだ。

『精神現象学』は、その正式な書名を『「学問の体系」第一部「精神現象学」』という。ナポレオンの侵攻が目前に迫り、フランス軍が占拠を果たしていた時期なので、かなり一挙に草稿を書いたのだろうと見られているが、実際には「学問の体系」のタイトルにあたる書物は完成せず、第二部としてのテキストも成立しなかった。それでもヘーゲルはあくまで「学問の体系」の理想形を提示したかったのだ。

このことは冒頭の矜持に如実にあらわれている。「われわれの時代が誕生の時代であり、新しい時節への移行の時代であることを知るのは、むずかしいことではない。精神はこれまでの日常世界と観念世界に別れを告げ、それを過去の淵に沈め、変革の作業にとりかかっている。(中略)これはなにか新しいものが近づきつつある前兆である。(中略)全体の外観を変えることのないこうした緩慢な破壊作用が、あるとき突如として様相を一変させ、稲妻のように新しい世界像を一挙に打ち立てるのである」(長谷川宏訳)。

新しい世界像を突如として打ち立てる宣言をすること、それが『精神現象学』の狙いだったのだ。

ヘーゲルは何を構想して、何を書きえたのか。それはたとえば、アリストテレスのフィシカ(自然学)とメタフィシカ(形而上学)に代わるものなのか、あるいはライプニッツやデカルトやカントに代わるものなのか。それともフィヒテの知識学の体系に代わるものなのか。少々、問題の対象領域を分けながら説明しておくことにする。

1807年に出版。カントの認識と物自体との不一致という思想を超克し、ドイツ観念論の先行者であるフィヒテ、シェリングも批判した上で、ヘーゲル独自の理論を打ち立てた初めての著書である。難解をもって知られ、多くの哲学者に影響を与えた。

まず、自然(Natur)についてのヘーゲル以前の考え方であるが、ヨーロッパ哲学においては自然はもっぱらギリシア語の「ピュシス」を原型にしてきた。この言葉はピュオー(成育する)という動詞から派生したもので、生命活動に意図を見るという立場にもとづいている。ローマ時代になるとナトゥーラというラテン語も自然を意味するようになるが(ネイチャーの語源)、こちらも「生む」という意味から派生したもので、スコラ神学ではナトゥーラ・ナトゥラータを「所産的自然」と捉え、これをつくった神をナトゥーラ・ナトゥランス、すなわち「能産的自然」と捉えた。

神を能産的自然とみなす考え方はその後はスピノザに濃厚で、ドイツでは主にゲーテに多く開花していったと、ぼくは思っている。ゲーテの植物学や形態学はとみに能産的自然の多様なあらわれをめざしている。

しかし、自然には人間も含まれる。そういう自然から分かれて自立していったかに見える人間という存在の系譜は何なのかといえば、それは「自然の隠れたプラン」だろうと見たのが、カントだった。カントは、自然を目的のある体系だとみなすのは反省的判断力によるもので、自然自体にはそういう判断力はなく、人間の理性や知性が自然に判断力を加えて文明をつくっていったとみなしたのである。

ヘーゲルはこの見方を踏襲する。それなら、その人間に生じた意識とか自己意識はどのように説明すればいいのか。アリストテレスからカントにいたるまで、そのことには突っ込んではいない。そこでヘーゲルはそこに精神現象学という起爆点をおいた。

◉意識から理性へ

『精神現象学』の構成は先にもふれたように、大きくはA「意識」、B「自己意識」、C「理性」というふうに進む。そしてC「理性」がさらに「精神」「宗教」「絶対知」というふうに分かれていく。これらは理性が精神という恰好をとって、期待されるべき到達域(絶対知)に向かって進むレベル(レイヤーあるいはプロセス)をあらわしていた。どのように、こういうふうに進むと見たのか。

A「意識」のレベルとは、世界に対して自覚のない状態のことで、カントもこのレベルについては言及していて「他律的」だとみなした。けれどもヘーゲルはこういう意識はむしろ「即自的」(an sich)だと見た。世界の状態に自分の状態そのままに依存している意識なのである。

次のB「自己意識」は自己主張が始まるレベルにあたる。自己意識はときに自分が世界の主役であることを証明しようともするし、他者に対して自己意識の優位をあらわす。そういう自己意識を、ヘーゲルは「対自的」(für sich)だと見た。他者が意識されての自己なのである。

それがC「理性」になると、なんとかして世界の本質に達しようとするものになる。ヘーゲルは、理性とは「自分こそがすべてにいきわたっているという意識の確信である」と述べている。この確信は「人倫」(Sittlichkeit)と名付けられた。人として守るべき道徳のことで、個人的道徳性(Moralität)に比較される。「人倫」は儒学の用語なので、長谷川さんの訳では柔らかく「共同体精神」というふうにしてある。で、こんなふうになる。「自己意識が理性に高まるとともに、意識と外界との否定的な関係は肯定的な関係に転化する。(略)理性とは、物の世界のすべてに行きわたっているという意識の確信である」。

ヘーゲルは「精神とは人倫的な現実」のことだと書いたのである。そうだとすれば、人間が理性の原理に従って社会や世界を建設しようとすれば、それは世界の法則に逆らうものではなく、「われわれ」の世界像の本来に向かうものになるはずだ。

この理性は自然にひっついているものではなく、それらを眺める「観察する理性」である。理性はこれまでの歴史のなかで「理論」という形をもって発揮されてきた「観察する理性」でもあったのだ。どのように発揮されてきたのかといえば、ヘーゲルはそれが「精神」の現象としてあらわれ、ギリシア哲学とかライプニッツの思想とか啓蒙思想とかになってきたとみなした。「観察する理性」はそのすべてではないが、各時代の哲学者たちによって理論理性として議論されてきたものなのだ。

ヘーゲルとしては、そうした「精神の歴史」をいったん歴史的に回顧する必要があると見たかったのである。そのうえで次の段階に進む必要があるとしたかった。こういう意図だったので、この回顧のプロセスが「意識の経験を追走する」という『精神現象学』独特の記述法になっていったのだろう。

◉理性から絶対知へ

一人ずつの人間にとっては精神とは何なのだろうか。精神の現象は感性の段階から始まり(つまり感覚や知覚の段階から始まり)、しだいに知性に及んでいくはずだ。幼児や子供の発達をみれば、このことはすぐに了解できる。

この場合、プリミティブな感性は実体(Substanz)をそのままリンゴを見るように捉えるのだが、そのうち主体が実体を捉えたというふうになっていく。そうするとリンゴは果実や植物として深まり、そのありかたも多様になる。一般に「理解した」とか「わかった」というのは、そのことだ。

このプロセスをヘーゲルはとくに重視した。ドイツ語の主体(Subjekt)はもともとは「下に投げられたもの、下に横たわるもの」を意味しているので、感性は主体を通して次の知性のほうへ導くバネになったともみなせる。知性は実体を分けて「分かる」状態にするのである。これはカントのいう判断力にあたる。けれども、なんであれ知性は分解してしまう傾向をもつものでもあるので、ここにはいたずらな抽象化もいろいろおこる。そこにはひからびた抽象や死んだ抽象も混じる。そこで理性の力がこれらの分裂や対立を統一していくという役割をもつ。

かくて理性は真理をめざしたくなっていく。ヘーゲルはそうみなし、かつ真理をめざすということを「絶対知」に向かうと捉えた。のみならず、絶対知に向かうことで見いだされた真理は必ずや言語によってあらわされうると見た。ヘーゲルが真理を言語であらわしうるとみなしたことは、その後の近現代哲学の大前提になっていく。

こうして、理性の特徴を描いた『精神現象学』の展開は、理性が宗教的なものになり、芸術的なものになりながら(自然宗教→芸術宗教→啓示宗教といった様相を見せながら)、ついには絶対知の領域に入っていくのである。こう、書いている。「(精神の最後の形態とは)完全にして真なる内容に、自己という形式をあたえ、もって、概念を実現するとともに、現実のなかで概念を堅持する精神だが、それこそが絶対の知である」。「(絶対知とは)精神の形態のうちに自己を知る精神であり、概念的な知である。(略)存在と概念が一体化した場で意識にあらわれる精神、あるいは同じことだが、そうした場で意識によってうみだされる精神――それが[学問]である」。

それほど重要な絶対知がどういうものであるか、残念ながらヘーゲルは最終章になってもそのことをうまく表現できてはいない。「精神の環を描いて自分へと還っていく運動」とか、「自己によって捉えられることのない純粋な自己」とか、「精神の完成が自分の本当のすがた――自分の本体――を完全に知ることにある以上、この知は内へとむかわざるをえず、その内向の過程で現実の存在は捨てさられ、精神の形態は記憶にゆだねられざるをえない」とかと書いてはいるのだが、どうにもまどろっこしい。

ぼくはこのあたりは、むしろ『華厳経』の法界論や海印三昧のほうがうまく言いあらわしているのではないかと、のちのち思ったものだ。華厳の蓮華蔵世界観は「事法界」と「理法界」を理事無礙法界から事事無礙法界にまで進捗したのだった。「ヘン・カイ・パン」(一にしてすべて)というなら、こっちなのだ。

ヘーゲルは『精神現象学』のプログラムによって、絶対知という自由に到達しうるとみなし、そこではどんな偶然も必然となされうると主張したのだが、だからその狙いの総体は一応は「自由の哲学」の確立をめざしたといえるのだが、残念ながら『精神現象学』で到達した世界観では、うまく「自由」を説明できなかったのである。「ヘン・カイ・パン」にならなかったのだ。

もっとも、ヘーゲルにとってはその程度の不首尾はへいちゃらだったようだ。もともとのプランが『「学問の体系」第一部「精神現象学」』だったのである。まだ「出だし」だったのだ。だから不首尾すら感じていなかったかもしれない。ヘーゲルは第二部を解体して(組みなおして)、論理学や法哲学などの著述にあてていく。

◉論理学とエンチクロペディ

再開されるべきイエーナ大学で、ヘーゲルは新たな授業にとりかかる予定を立てていた。予告のシラバスとしては書き上げたばかりの『精神現象学』にもとづいて、思弁哲学としての論理学と形而上学を新たに講義して、そこに自然哲学と精神哲学を含ませようというプランだ。

実際にはイエーナでの授業はなく、大学を去って、一八〇八年から一八一六年までニュールンベルクのギムナジウムの校長をつとめながら、教育論の組み立てをし、予告していた『大論理学』(岩波書店)を著述するというふうになる。結果、これは三部作(三冊分冊)になった。「存在論」→「本質論」→「概念論」である。

存在論では、質と量のカテゴリーをつかって「存在‐無‐生成」のありかたを問い、これを「提言‐否定‐揚棄」という弁証法(Dialektik)に仕立てた。有名な「テーゼ→アンチテーゼ→ジンテーゼ」によってアウフヘーベンにいたるヘーゲル弁証法の最初の提案である。

弁証法用語として大流行した「アウフヘーベン」(Aufheben)は、日本語では止揚とか揚棄とか、なかなかやっかいな訳語があてはめられてきたが、長谷川さんはこれは「捨てつつ持ち上げる」という意味なのだから、それがわかれば「捨てる」でもいいはずだと言う。『新しいヘーゲル』(講談社現代新書)では、「種が否定されて芽となり、芽が否定されて茎や葉となり、茎や葉が否定されて花となり、花が否定されて種となり、こうして有機体はおのれにもどってきて生命としてのまとまりを得ることができる」というふうに考えるのが弁証法だと説明していた。

次の本質論では、理性が展開していくときの「反省」のプロセスに注目して、事象(現象)が事象そのものの運動によって自分の内部で反転して自分のところに戻ってくるという可能性を示した。このプロセスは「反省」とも「反射」とも「反照」とも名付けられたのだが、途中の反省段階ではいったん「仮象」があらわれると見た。これは一種の「模倣」であり、「準え」である。そうだとすると、興味深い仮説だ。仮象は「見えるとおりに準えられるだけでなく有るとおりに準えられる」というのである。

これらは、アリストテレスからカントまで議論されてきた同一律・排中律・矛盾律・根拠律などの論理学的用法を、ヘーゲルなりに一新して自己と他者の関係にあてはめようとしたものだった。

概念論は、以上の存在論と本質論で使われた諸々のカテゴリーを統一させ、論理が自己同一性を保つようになっていくにはどういうことを考えればいいかを議論した。

こうしてヘーゲルは、概念が自分で自己規定運動をして弁証法的に自己同一性を貫徹しうるはずだと見たのである。ややこしい言いまわしだが、言いなおせば最初に無規定な普遍があらわれ、次にその否定として規定された特殊があらわれ、そこから統一としての個別があらわれるとみなしたのだ。

へたくそな説明になってしまったが、以上がヘーゲル論理学のごくごくおおざっぱな概要である。この論理学の三部作は、続いてこれらを駆使して思弁哲学と形而上学を内包できる『エンチクロペディ』に膨らんでいった。所属がハイデルベルク大学に移ってから講義されたので「ハイデルベルク・エンチクロペディ」とも呼ばれる。

エンチクロペディとは文字通りにはエンサイクロペディア(百科全書)のことであるが、ヘーゲルは項目別に知識が網羅されていくことではなく、どの項目にもテーゼが孕まれて、そのテーゼが連鎖していくようになるべきだと思ったようだ。明治初期に西周がエンサイクロペディア(エンチクロペディ)を「百学連環」と訳したのは有名だが、ヘーゲルはまさにテーゼ連打型の百学連環を試みたかったのである。長谷川さんはエンチクロペディを「総合哲学概説」と訳している。

ライン川支流のネッカーの流れをへだて、古城のある美しい街を見下ろす。1816年、ヘーゲルはハイデルベルグ大学教授時代に、このあたりを散策し、思想体系の完成のための思索にふけったとされる。

1809年プロイセン国王フリードリヒ=ウィルヘルム3世の勅令により、フンボルトらが設立。初代学長はフィヒテ。大学の自治制度を実現し、近代の大学のモデルとされた。キャンパスには、ドイツを代表する文学者・思想家の名を彫刻した「本のオブジェ」が重ねられている(写真手前)。

◉こうして法哲学へ

一八一八年、ヘーゲルはハイデルベルク大学からベルリン大学に移った。ベルリン大学はフンボルト兄やフィヒテが創立にかかわった「ドイツの苦難突破のための大学」である。そのベルリン大学で、ヘーゲルは『エンチクロペディ』を教科書にして「合理的自然学または自然哲学」の講義などをおこない、ついで三年後、「世界史の哲学」にとりかかって、「自然法と国家学または法の哲学」の講義を計画した。

ドイツ語の「法」(Recht)は、もともと「法であり権利であり正義である」という意味をもっている。だからここで法哲学と呼ばれているのは法律のことだけではなく、道徳や人倫(共同体精神)を内包した世界思想あるいは世界観の基準をあらわしていた。人倫には家族や市民社会も含まれる。それゆえヘーゲルの法哲学は「自然法と国家学」という副題をもっていた。自由を実現するための基準、それが法哲学だったのだ。

こんな経緯をへて、マルクスがこっぴどくやっつけたヘーゲル法哲学がテキスト化されたのである。マルクスはこのテキストが気にいらない。『ヘーゲル法哲学批判序説』(大月書店・岩波文庫)を書いた。ぼくが早稲田の読み合わせ会で出会った『ヘーゲル批判』の論文とは、この序文のところだった。

マルクスはこう書いた。ヘーゲルが哲学としているのは「人間が外在化してきた精神の労働の成果」のことである。ヘーゲルはその個々の契機を総括し、自分の哲学を真の哲学に上げることができると考えた。それゆえヘーゲルの哲学は絶対知に向かえた。しかし、そのような哲学は法哲学であれ歴史哲学であれ、自己意識が対象になったものにすぎない。これでは人間存在はすべて自己意識にすぎないということになる。

「ヘーゲルの法哲学では止揚された私法は道徳に等しく、止揚された道徳は家族に等しく、止揚された家族は市民社会に等しく、止揚された市民社会は国家に等しく、止揚された国家は世界史に等しいとされる」。「しかし、ヘーゲルが哲学へと止揚する定在なるものは、現実的な宗教・国家・自然ではなく、すでに知識の対象となった宗教そのもの、すなわち教養学であり、法律学であり国家学であり自然科学なのである」。「一言でいえば、諸君は哲学を現実化せずには、これを止揚できないのである」。

ここでマルクスはドイツの国家や社会や法の実情を述べ、ヘーゲルの法哲学ではドイツは解放されえないことを強調し、それならどう考えるべきかと言って、答えは「ラディカルな束縛をもった一つの階級を形成すること」、ここにあるのだと言うのだ。

この階級とは、「社会のあらゆる階層から自分を解放するとともに、社会の他のあらゆる階層を解放することなしには自分を解放することができないような、一言でいえば、人間性を完全に失ったものであり、したがって人間性を完全にとりもどすことによってだけ自分自身を自由にすることができるような、そういう階層」を形成する階級のこと、すなわちプロレタリアートのことである。かくて有名な宣言が下される。「哲学はプロレタリアートを止揚することなしには現実化されえず、プロレタリアートは哲学を現実化することなしには止揚されえない」。

これではヘーゲルは処置なしだ。反論する余地がない。マルクスは最初からプロレタリアートを持ち出すつもりで、ヘーゲルをやっつけたのだ。フェアでないようだが、それよりもマルクスのパンチアウトはヘーゲルを倒すには最も有効な〝逆説斬り〟だったろう。

しかし他方、ぼくは早稲田時代はマルクスに惚れぼれしながらも、それでもヘーゲルが達しようとした世界観に至る方法を、いつかどこかで再解釈してみたいと思ったのである。それは読み手としての自由をまっとうしたかったからだった。けれども、その作業はいまなお果たせないままになっている。

◉その後のヘーゲル解釈について

ヘーゲルは劇症コレラによって一八三一年十一月に亡くなった。六一歳ちょっとの人生だ。当時としてもやや短い。そのせいもあって、ただちにヘーゲル学派が形成され、ゲオルグ・ガプラー(イエーナ大学→ベルリン大学)、カール・ダウプ(ハイデルベルク大学)、ペーター・ファン・ゲールト(イエーナ大学→ライデン大学)、レオポルト・ヘニング(ベルリン大学)らが次々に登場した。カール・ローゼンクランツ(ベルリン大学→ハイデルベルク大学)は早くも一八四四年に『ヘーゲル伝』(みすず書房)を書いた。

こうしたヘーゲル右派に対して、ヘーゲル左派として名のりを上げたのがフォイエルバッハとキルケゴールとマルクスだった。フォイエルバッハは唯物論の立場で人間学にとりくみ、そこからヘーゲルの神学的傾斜を批判した。キリスト教の神が人間から切り離されて人間性をむしり取ったことを痛烈に衝いた『キリスト教の本質』(岩波文庫など)は、マルクスとエンゲルスにかなり大きな影響を与えている。

デンマークの青年ヘーゲル派にいたセーレン・キルケゴールは僅か四二歳の生涯だったが、父ミカエルが篤実なクリスチャンで、かつ自分は「神の怒りを買った」と思っていたことに少年期から疑問をもち、のちに『おそれとおののき』を綴った。ヘーゲルについては、ヘーゲルが「あれもこれも」だったことに対して「あれか、これか」を突き付けて、二律背反や矛盾律の只中にとびこみ、「不安」や「絶望」をこそ源泉とする哲学を思索した。

キルケゴールの『不安の概念』や『死に至る病』(白水社著作集、岩波文庫など)はその後は実存哲学の黎明とうけとめられているが、人間の存在を無限者とみるか有限者とみるかという推論や、また人間を「自分自身を問題にする関係者」とみる見方において、つまり主体性の本質をどうみるかという根本的な見方において、現代思想のすべての源流になっている。

マルクスはさまざまな文章でヘーゲル批判を敢行したが、『聖家族』では「ヘーゲルは世界を頭で立たせて、頭の中ですべての制限を解消させている」とも書いた。まさに頭蓋の中の追走学だと言ったのである。

◉二十世紀のヘーゲリアンたち

二十世紀になってからもヘーゲルをどう読むかという議論は継続されている。とくにカッシーラーとその門下のブルーメンベルクはヘーゲル哲学のエンジンを象徴や暗喩におきかえた。カッシーラーは日本では『シンボル形式の哲学』全四冊(岩波文庫)がよく読まれているようだが、ブルーメンベルクについてはあまり知られていない。第一五一九夜に『世界の読解可能性』(法政大学出版局)をとりあげ、その意義律やメタファー学の重視について強調しておいた。

アレクサンドル・コジェーヴは一九三三年から七年にわたって『精神現象学』の講義をパリの高等研究実習院でおこなった。聴講生にはアンドレ・ブルトン、ジョルジュ・バタイユ、メルロ゠ポンティ、ジャック・ラカン、レイモン・アロン、ロジェ・カイヨワがいた。コジェーヴの講義は『ヘーゲル読解入門』(国文社)になって、その後のポストモダン派のバイブルになった。

一方、スラヴォイ・ジジェクはヘーゲル哲学をラカンの鏡像理論によって読み、「実体は主体である」を導いた。

そのほか、ジュディス・バトラーからマルクス・ガブリエルまでが、ぼくが見るに「ヘーゲルの傘」の中を出入りしているとおぼしい。新実在論のニューフェイスとして登場したガブリエルは、あらゆるものは存在するが、あらゆるものを規定する全体、つまり「世界」だけは存在しないという表明で話題になったけれど、これはヘーゲル学が絶対者や絶対知によって世界を律したところ、そこをスポッと抜き去ったのである。ロジックはヘーゲルそのままだ。

もうひとつ、大きく「ヘーゲルの傘」を感じるのは生命科学の分野だが、こちらは話が広がりすぎるので、今夜の苦い話には入れないでおくことにする。ヘーゲルの新たな解釈については、今夜の訳者である長谷川宏の『ヘーゲルを読む』(河出書房新社)、『格闘する理性』(洋泉社)、『新しいヘーゲル』(講談社現代新書)とともに、大橋良介の自在な一冊『絶対者のゆくえ』(ミネルヴァ書房)や寄川条路がまとめた『ヘーゲルと現代思想』(晃洋書房)などを参照されるといいと思う。

⊕ 精神現象学 ⊕

∈ 著者:G・W・F・ヘーゲル

∈ 訳者:長谷川宏

∈ 装幀:菊池信義

∈ 発行者:高木有

∈ 発行所:作品社

∈ 本文印刷:図書印刷

∈ 扉・帯等印刷:栗田印刷

∈ 製本所:小泉製本

∈∈ 発行:1998年3月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ まえがき

∈ はじめに

∈ A.意識

∈ Ⅰ.感覚的確信 ― 「目の前のこれ」と「思いこみ」

∈ Ⅱ.知覚 ― 物と錯覚

∈ Ⅲ.力と科学的思考 ― 現象界と超感覚的世界

∈ B.自己意識

∈ Ⅳ.自己確信の真理

∈ A.自己意識の自立性と非自立性 ― 支配と隷属

∈ B.自己意識の自由 ― ストア主義、懐疑主義、不幸な意識

∈ C.(AA)理性

∈ Ⅴ.理性の確信と真理

∈ A.観察する理性

∈ a.自然の観察

∈ b.純粋な状態にある自己意識の観察、および、外界と関係する自己意識の観察

∈ c.自己意識と身体の関係 ― 人相学と頭蓋論

∈ B.理性的な自己意識の自己実現

∈ a.快楽と必然性

∈ b.心の掟とうぬぼれの狂気

∈ c.徳性と世のならい

∈ C.絶対的な現実性を獲得した個人

∈ a.精神の動物王国とだまし ― 価値あるもの

∈ b.理性による掟の制定

∈ c.理性による掟の吟味

∈ (BB)精神

∈ Ⅵ.精神

∈ A.真の精神 ― 共同体精神

∈ a.共同の世界 ― 人間の掟と神の掟、男と女

∈ b.共同体にかかわる行動 ― 人間の知と神の知、責任と運命

∈ c.法の支配

∈ B.疎外された精神 ― 教養

∈ Ⅰ.疎外された精神の世界

∈ a.教養と、現実の教養世界

∈ b.信仰と純粋な洞察

∈ Ⅱ.啓蒙思想

∈ a.啓蒙思想と迷信とのたたかい

∈ b.啓蒙思想の真実

∈ Ⅲ.絶対の自由と死の恐怖

∈ C.自己を確信する精神 ― 道徳

∈ a.道徳的世界観

∈ b.すりかえ

∈ c.良心 ― 美しい魂、悪、悪のゆるし

∈ (CC)宗教

∈ Ⅶ.宗教

∈ A.自然宗教

∈ a.光の神

∈ b.植物と動物

∈ c.職人

∈ B.芸術宗教

∈ a.抽象的な芸術作品

∈ b.生きた芸術作品

∈ c.精神的な芸術作品

∈ C.啓示宗教

∈ (DD)絶対知

∈ Ⅷ.絶対知

∈ 詳細目次

∈ 人名索引

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

1770年8月27日 - 1831年11月14日。ドイツの哲学者。ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、フリードリヒ・シェリングと並んで、ドイツ観念論を代表する思想家である。18世紀後半から19世紀初頭の時代を生き、領邦分立の状態からナポレオンの侵攻を受けてドイツ統一へと向かい始める転換期を歩んだ。

⊕ 訳者略歴 ⊕

長谷川宏(Hiroshi Hasegawa)

1940年、島根県生まれ。1968年、東京大学文学部哲学科博士科修了。主要著書=『ヘーゲルの歴史意識』(紀伊國屋書店)、『格闘する理性』『同時代人サルトル』(河出書房新社)、『新しいヘーゲル』(講談社現代新書)。主要訳書=フッサール『経験と判断』、ヘーゲル『哲学史講義』(河出書房新社)、ヘーゲル『歴史哲学講義』(岩波文庫)。