父の先見

社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い

講談社 2010

編集:中村勝行・浅川継人 協力:近藤千浪ほか

装幀:三村淳・三村漢

早稲田の2年か3年のとき、民芸が木下順二の新作『冬の時代』を初演した。素描座(学生劇団)の仲間たち数人と観にいった。ぼくは役者志望ではなくアカリ(照明)志望だったけれど、先輩からは「アカリをやるとしても、ともかく役者もやれ」と言われて、一度だけ大隈講堂の舞台に立たった。モリエールの喜劇だった。

当時の早稲田の学生劇団は社会主義リアリズムに脱帽しているような新劇の考え方には反発していたのだが、演技力ではむろん比べるべくもない。だからときどき偵察がてらに覗きにいった。

『冬の時代』は滝沢修が堺利彦の役で、鈴木瑞穂が大杉栄を、大滝秀治が高畠素之を、芦田伸介が荒畑寒村を、堀井永子が奔放な伊藤野枝をやっていた。演出は宇野重吉だ。この顔ぶれだからかなり社会批判的なメッセージの濃い舞台になっていたのだが、さすがに役者はうまい。ぼくはこのとき、ふうん堺利彦って意外にもおもしろい奴なんだという印象をもった。平民新聞や大逆事件のことくらいしか、堺利彦のことはほとんど知らなかったのだ。学生劇団なんて、まあ、そんなものである。

大逆事件のあとの時代を舞台にした芝居には、ほかにも宮本研が文学座のために書きおろした『美しきものの伝説』がある。冒頭、伊藤野枝が売文社の堺を訪ねて大杉栄や平塚雷鳥と出会うシーンから始まっている傑作だ。これまで何度も上演されてきた。この芝居では、堺は大正期の抵抗を先取りした若き群像の中の一人として扱われているのだが、それでもやっぱりその飄々とした人物像が描かれていた(演じられていた)。

幸徳秋水らが一斉検挙された明治43年(1910)の大逆事件から米騒動の大正7年(1918)あたりまでの時期を、点いては消える篝火がちらつく近代日本の「冬の時代」と名付けたのは、木下順二である。

なかなかいいネーミングだが、またぴったりロシア革命の時期とも重なっているのだが、とくに日本近現代史としての定義はない。秋水・利彦らによる「平民新聞」が廃刊に追いこまれた明治40年や、その翌年の赤旗事件からが「冬の時代」だろうという説もあるし、大正12年(1923)の甘粕大尉が大杉栄・伊藤野枝を扼殺した時まで及んでいたとみる見方もある。

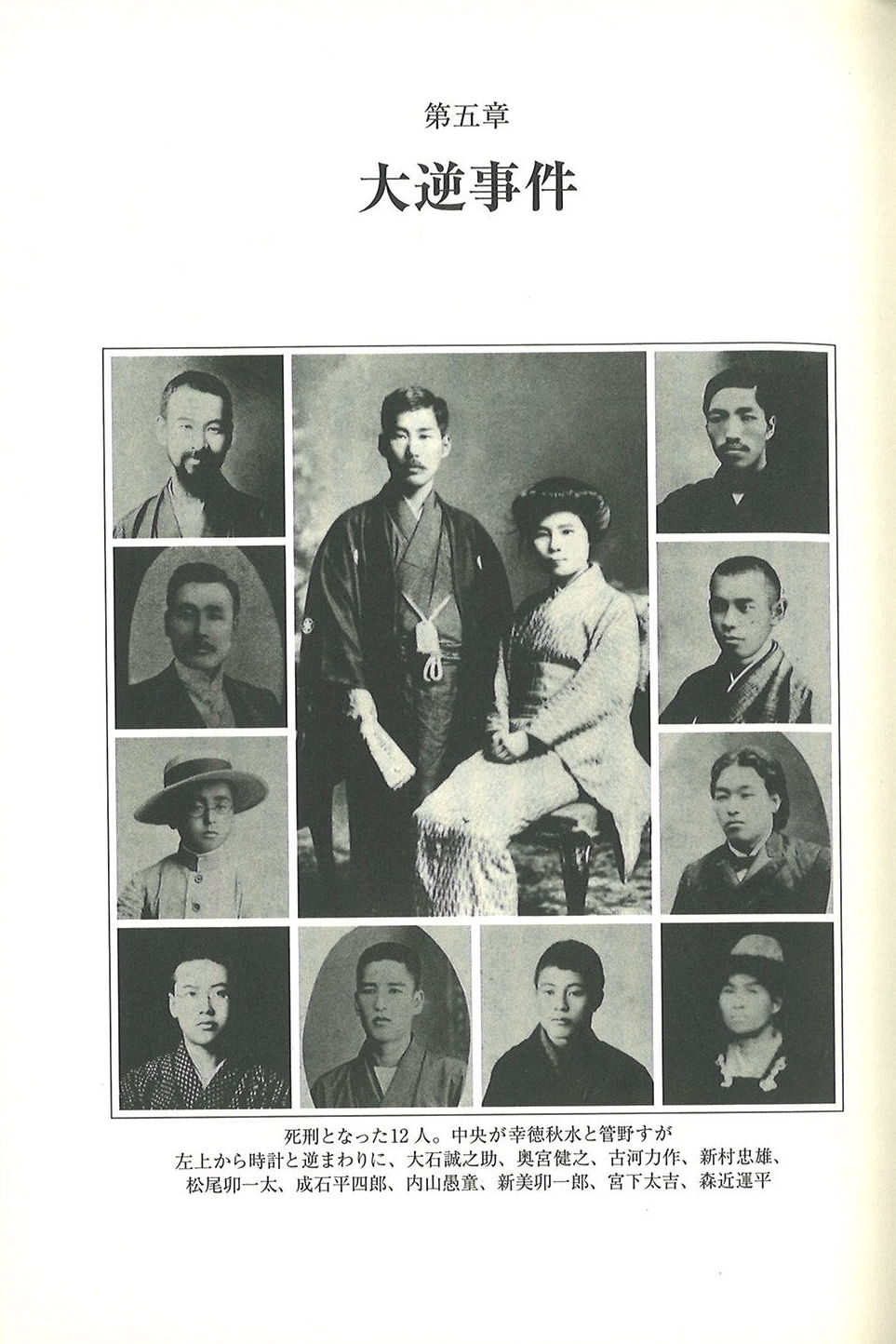

どの時期に「冬の時代」をとるかで、登場人物が劇的に異なってくるのが特徴になる。なぜなら天皇暗殺計画の科による大逆罪によって、幸徳秋水・管野スガ・森近運平・大石誠之助・内山愚童ら12人が死刑になったのが、時代の大きな分岐点になったからだ(26人が起訴、24人が死刑判決、半数が天皇特赦)。明治末の時点で、この幸徳秋水の一団が抹殺された。そのとき、堺利彦・大杉栄・荒畑寒村・山川均たちはその前の赤旗事件のため2年余り獄中にいて、大逆事件の連座を免れたのである。

堺・大杉・寒村・山川らは現世に残ったのだ。残ったけれど、政府の社会主義弾圧が苛烈であることは大逆事件で広がっている。残った者たちは過激でありながらもさまざまなことを隠したり、別の恰好で活動せざるをえなかった。このことが「冬の時代」を悔しい時代にも、痛快な時代にも、「やつし」の時代にもした。そして、かれらによって大正時代が明けたのだ。

堺利彦が貝塚渋六のペンネームで『猫の百日咳』を書いたとき、「新潮」の記者がその文章に感心して「日本一のユーモリスト」と評したことがあった。堺もその言いようが気にいったらしく、その後もときどき肩書に使っている。日本一かどうかはべつとして、ぼくもそういうヒューモア派の堺のことを知りたいと思っていた。

本書はその「日本一のユーモリスト、堺利彦」をできるだけ再現してみせていた力作である。話がいろいろ前後するのがタマにキズだが、全体にたいへん好ましく、かつ読み応えがあった。これまでの評伝や時代批評史では描けていなかった堺利彦の愉快と痛快がよく伝わってきた。

著者の黒岩比佐子さんには『編集者国木田独歩の時代』(角川選書)で注目して、『音のない記憶 ろうあの天才写真家井上孝治の生涯』(文芸春秋・角川文庫)で共感した。村井弦斎を調べまくった本はサントリー学芸賞を受賞した。ただ、本書を仕上げる途中で膵臓癌に罹って、そのまま52歳で帰らぬ人になってしまったのがとても残念だ。

黒岩さんは慶応の国文科を出たあと、いっとき採用PR会社UPU(ユーピーユー)にいた。ここはたいへんユニークな編集プロダクションでもあって、ぼくも何度か原稿を書いたりインタビューを受けたりした。UPUは書き手の田口ランディや田柳恵美子らを輩出したし、ヤフーの会長の宮坂学、サガン鳥栖など十数のサッカークラプのマネジメントにかかわった島田哲夫、ソクラテス代表の寺澤浩一もいた。資生堂の社長になったばかりの福原義春さんとぼくを引き合わせて対談を組んだのもUPUだ。

1980年前後の日本の会社でおもしろそうだったのは、リクルートかUPUかサントリーだったのだ。

本書『パンとペン』のタイトルは、堺が売文社(賣文社)をおこしたときに書いた檄文から採っている。堺はこんなふうに書いていた。

「ペンを以てパンを求むるは僕等の営業である。今度僕の社で拵へる年始の葉書には、食パンに万年筆を突きさした画をかいて、それを商標の代りにする事にして居る。(中略)世にはペンとパンとの関係を秘密にする者がある。或は之を曖昧にする者がある。或は之を強弁する者がある。そして彼等のペンは、其実パンの為に汚されて居る。僕等はペンを以てパンを求める事を明言する」。

売文社の開業は1910年12月のこと、赤旗事件で入った東京監獄から出獄したのが9月下旬だから、3カ月ほどでの起動だった。目的は「ペンを以てパンを求める」というもので、これはクロポトキンのセンセーショナルな『パンの略取』(岩波文庫)にも肖(あやか)っていて、いかにも気を衒わない堺らしい宣言である。だいたい「売文」をあえて謳うなんて、堺にしか思いつけない。

開業の広告には「食パンに万年筆を突きさした画」を添えた。この絵は本書のカバー表4にも扉にも載っているが(→図)、いかにも大正時代っぽく、ちょっと洒脱で丸善や博文館めいていて、かわいい戯画だ。

その絵のワキのカコミには、受注品目一覧が並んでいる。「■新聞、雑誌、書籍の原稿製作並に編輯■論文、美文、小説、随筆、記事文、慶弔文、書簡文、趣意書、意見書等、各種文章の代作及び添削■英、獨、佛、露、伊、漢等の筆記及び速記■冩字及びタイプライタ■出版印刷代理」。どんなリテラシーでも引き受けますというのである。

堺は明治3年に福岡県の豊前国京都(みやこ)郡豊津で生まれ、17歳まで豊津にいた。明治3年というのは、幕府が解体して小倉藩が奇兵隊と報告隊の猛攻撃を受けて敗走したあとである。藩士たちは小倉城と城下を焼き払って、藩庁を香春(かわら)に、ついで豊津に移した。この敗走した一群のなかに堺の父の得司と家族がいた。

九州の士族は佐幕色が強い。江藤新平は佐賀の乱をおこし、熊本では神風連の乱がおこり、それに呼応して秋月では宮崎車之助らが秋月の乱をおこした。それは西郷(1167夜)の西南の役まで続いた。けれども豊津の士族たちはこれらに呼応することもなく、ただ「敗け組」としての日々をすごしたようだ。

堺はそういう故郷の豊津を自嘲気味に「土蜘蛛」とか「穴居人種」と呼んでいる。のちに故郷に帰ったときの随筆を「中央公論」に書くのだが、そのタイトルは「土蜘蛛旅行」だ。

父親も武断からはほど遠く、俳諧や和歌や囲碁や生け花を好んだ。母親は浄瑠璃や草紙ものや和歌が好きだった。兄が二人いて、長兄の平太郎は銀行員になり、次兄の乙槌は文才に恵まれていた。こういう家族の影響をうけ、堺は育っていく。土蜘蛛ではあったが、新しい社会文化に向かっていったのである。

明治15年に上京して、第一高等中学校に入った。兄の乙槌は慶応義塾生になって早々に文学に目覚めていたが、堺は遊蕩に溺れた。母親が丹精こめた博多帯も羽織も袷の着物も、みんな質屋に入って遊蕩に費われた。

ただ時代が頓(とみ)におもしろかった。尾崎紅葉(891夜)が硯友社をつくって「我楽多文庫」を刊行し、坪内逍遥が『当世書生気質』を著して、遊蕩書生にも鼓舞させる気炎を吐いていた。その逍遥の『小説神髄』を読み、徳富蘇峰(885夜)の民友社が繰り出す「国民之友」を読んでは、青年堺利彦もじっとはしていられなかったのだ。

長兄が急死するのだが、そのときは紅葉の『二人比丘尼色懺悔』一冊だけをもって帰郷し、そのあとは大阪に入って小学校の英語教員をするかたわら、雑文や小説を書いた。ペンネームに「枯川」(こせん)と付けた。

そんなころ大阪に西村天囚がいた。大阪朝日新聞の記者で小説家でも漢文学者でもあった。その天囚が浪華文学会を催して「なにはがた」(のちに「浪花文学」「浪花潟」)を刊行していた。この編集人が乙槌だった。すぐに堺も所属した。その後、日本に「おとぎ話」を普及させた巌谷小波がいた。

堺はここでゾラ(707夜)、ディケンズ(407夜)、サッカレーを知り、読み耽る。自分ならこういう文学だったら翻訳もできるし、翻案もできると感じた。

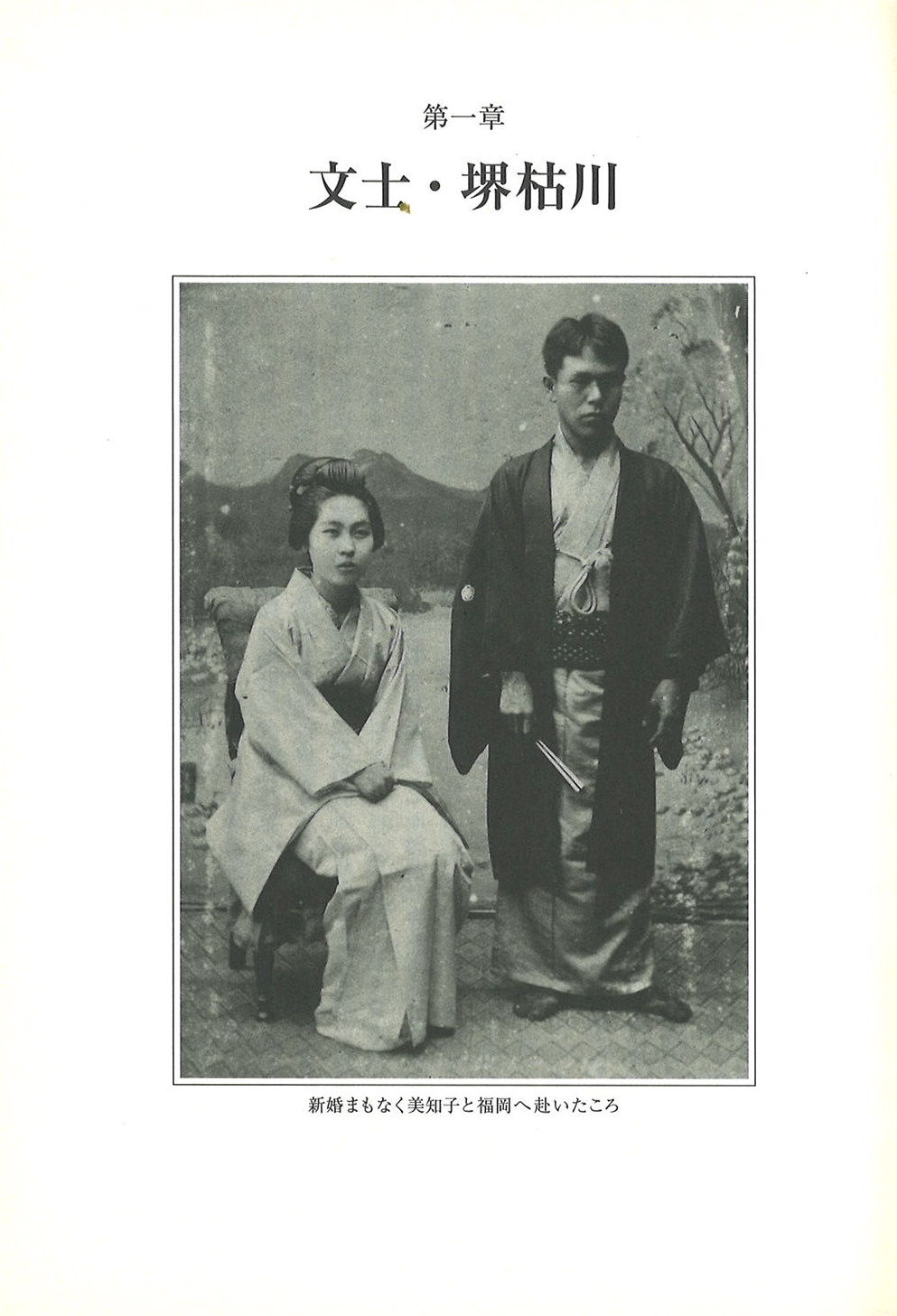

こうして堺は軽快に短編を書き、翻訳や翻案の才能を磨いていく。その浪華文学会の同人のなかに堀紫山がいて、堺はその妹の美知子を見染めて結婚した。美知子の妹はのちに大杉栄の内縁の妻になった堀保子である。

大阪での日々は文筆稼業はするけれど、入った原稿料はほとんど遊興費で消えた。あいかわらずだ。借金をするしかない。母親は涙ながらに何度も短刀で自害しようとしたらしく、それを知った堺はさすがにしおらしくなるが、借金はたまる。

西村天囚が見かねて「新浪華」という新聞社を紹介してくれた。国粋主義を鼓舞する新聞だけれど、堺は平ちゃらである(堺にはどのくらい「思想」に執着していたのか、わからないところがある)。当時は文明開化で西洋一辺倒になった日本に対抗して、日本主義やアジア主義が台頭していのだが、「大阪朝日」の主幹の高橋健三と「日本」の主宰の陸羯南とが、東西を代表する日本主義や国粋主義を主張するメディアの両雄だった。「新浪華」はそれを追随する新聞で、折からの日清戦争の報道では堺もせっせと戦争美談を書いては載せた。

母の容態が悪いという知らせで、堺はいったん東京に戻って看病をするのだが、母は死んだ。乙槌は「都新聞」に入って小説や艶色ネタ記事を書き、利彦のほうは博文館の「少年世界」に短扁小説を送るようになった、「少年世界」の編集主任が巌谷小波だったのである。

ついで父親も死んだ。初七日の夜に霊前でみんなが書画を捧げた。堺は「不孝児」と大書した。さんざん親不孝ばかりしていたと思ったのだろう。25歳になっていた。

禁酒をし、冷水摩擦を始めたというのだから、かわいい。論語を読み、内村鑑三(250夜)の著書を読んだ。内村は「萬朝報」(よろずちょうほう)の記者もしていた。そんなとき、今度は乙槌が病没した。32歳だった。堺はいよいよ気を入れなおす覚悟になっていく。

小説ではなく、本気でペンの力を試したい。そこで、できれば田川大吉郎が主筆をして国木田独歩が活躍していた「報知新聞」か、黒岩涙香(431夜)の主宰で内村や幸徳秋水らを擁していた「萬朝報」かのどちらかに入りたいと思った。内村のペンの力への共感からだろうと思うのだか、「萬朝報」に行くことにした。明治32年(1899)、堺は月給40円で朝報社に採用された。幸徳秋水とはたちまち意気投合した。日本が日清戦争から日露戦争に向かっていた時期である。

仕事は三面記事や文芸評論を扱う「軟派」とよばれていた紙面を担当するところから始まった。「言文一致」の技量を磨くことにした。硯友社の文士たちはルビなしでは読めない漢語を文章に入れこみ、たとえば「依様」「猶旦」「果然」と書いて「やっぱり」と読ませようとしていたのだが、これではダメだと思い、口語の手紙文のような文章が書けるように稽古した。

すでに世の中には言文一致に突入していた。二葉亭四迷(206夜)や山田美妙の影響もおこっていたが、堺は「言文一致普通文」なるものを提唱した。さっそく美妙から「実に近来稀にみる傑作」と褒められた。

ついで北清事変(義和団の乱)の従軍記者をすることになった。短刀やピストルを用意して広大な天津に到着すると、初めてアジアを感じた。戦場では死骸が転がり、村々は飢餓に喘いでいた。戦争は惨めだと感じた。

そのころ日清戦争に勝って沸いていた日本は三国干渉で臥薪嘗胆を迫られていた。そういう日本に疑問をもちはじめる連中もふえて、そこに社会主義が流れこんできていた。

キリスト教徒とアメリカ留学者らは集まって社会主義研究会をつくっていた。幸徳秋水・片山潜・河上清・安部磯雄たちである。社会主義は新たな理想を掲げていた。

秋水はさっそく『二十世紀之怪物帝国主義』を書いた。レーニン(104夜)の『帝国主義』を先駆けた快挙だった。秋水はまた田中正造が足尾銅山鉱毒事件で天皇に直訴しようとしたときの下書きも引き受けていた。

そんな明治34年、状況を見るに機敏な黒岩涙香は内村鑑三に相談して、突然に「理想団」をつくろうと言って新聞に募集告知をした。社会主義とは標榜しなくとも、日本の行方にもやもやしている連中を巻き込もうというアイデイアだ。たちまち3000人以上が応募してきた。明治後半の日本人はなんであれ政治に飢え、戦争にも革命にも沸いたのだ。それが「冬の時代」の特徴だった。

アジア情勢は大きく変化しつつあった。イギリスがアヘン戦争を中国に仕掛けて香港を割譲させ、アメリカが日本に開国を迫って五港を強制開港させて以来、列強は虎視眈々と「清の分割」を狙っていた。

ロシアは極東の不凍港を求めて南下政策をとり、満州と旅順をほしがっている。ウィルヘルム2世期のドイツはイエローペリル(黄禍)を恐れて、中国・日本の黄色人種の力の抬頭を警戒し、これを懲らしめたがっていた。フランスは露仏同盟を結んで、ドイツを牽制しながら利権を得ようと考えていた。日本(大日本帝国)も朝鮮半島から大陸進出を狙っていて、満州に拠点をつくりたがっていた。

そこへ日清戦争で日本が勝ったのである。戦場は朝鮮半島と北清だったけれど、予想もしていなかった結果に列強は驚いた。驚いたが、放ってはおけない。ロシアが音頭をとって三国干渉が始まった。日本に一人勝ちなどさせるものかという干渉だ。まんまと成功した。ドイツは膠州湾を手に入れ、フランスは広州湾を租借し、イギリスは九龍半島と威海衛を、ロシアは旅順と大連を租借するとともに、満州の権益拡大に向かった。日本は遼東半島を手放した。

この仕打ちに今度は日本国内の世論が沸騰し、対露強硬論が浮上した。自由民権派の河野広中、玄洋社の頭山満(896夜)や杉山茂丸(1298夜)、黒龍会の内田良平・葛生修吉、陸羯南、西村天囚、三宅雪嶺、朝日の池辺三山、九州日報(のちの西日本新聞)の福本日南らは、「ロシアに引くな」「ロシアを叩け」の声を上げた。

政府はあわてて日英同盟を結び、ロシアが満州をほしがるのなら朝鮮半島を日本がとっておあいこにするという「満韓交換論」を用意した。

桂太郎内閣はこのシナリオで対露交渉に入ろうとしたのだが、ロシアは応じない。世論は業を煮やし、七博士(戸水寛人ら学識者の7人)は「満韓交換などは姑息な手段で、もっと対露強硬姿勢を貫くべきだ」と政府に建白した。

これで新聞各紙はいっせいに「ロシアとの開戦やむなし」という報道になっていく。涙香は世情が日露戦争開戦に傾くと、これまた機敏にも「萬朝報」を非戦論から主戦論に転じさせた。しかし、これには内村や秋水は従えない。堺も石川三四郎もそう思い、退社する。

秋水と堺は有楽町に平民社をおこして、非戦論の継続的主張のために「平民新聞」を誕生させた。荒畑寒村たちが加わった。明治36年の、日露戦争開戦3カ月前のことだ。

週刊のタブロイド判で5段組、創刊号は12ページで5000部印刷して売り切れ、3000部を増刷した。普通号は8ページ、平均3300部だった。若者たちの急拵えにしてはあっぱれな部数である。執筆者には西川光二郎、木下尚江、石川三四郎、杉村楚人冠、中里介山(688夜)、小泉三申、斎藤緑雨、山川均、大石誠之助がいて、カットや絵を平福百穂・小川芋銭・竹久夢二が描いた。

いろいろ工夫もした。3号からは「予は如何にして社会主義者となりし乎」の連載が、7号にはエスペラント語の紹介が、14号には秋水の「戦争論」が、17号には「平民社籠城の記」が、53号には『共産党宣言』の翻訳が、それぞれ載った。新聞紙条例を適用されて何度も発禁処分を受けながらも、64号まで発行した。岩波文庫に『平民新聞論説集』がある。

みんな、自転車で走りまわった。ハイカラ自転車は心も飛ぶらしい。堺も秋水も有り金はたいて一台手に入れた。みんなで自転車教習所に通ったようだ。小柄な秋水が「二十日鼠が車を回すよう」だったというのがおかしい。ちなみに内村鑑三は50回、黒岩涙香は200回、自転車から落ちた。

みんな、尾行刑事に付け回された。最も危険視されていた秋水には4人が付いた。漱石の『それから』にこんな一節がある。「平岡はそれから、幸徳秋水と云ふ社会主義の人を、政府がどんなに恐れてゐるかと云ふ事を話した。幸徳秋水の家の前と後に巡査が二三人宛(ずつ)昼夜張番わしてゐる。一時はテントを張つて、其中から覗つてゐる。秋水が外出すると、巡査が後を付ける。万一見失ひでもしようものなら非常な事件になる」。

みんな、一度や二度は投獄された。明治39年(1905)、日露戦争は日本の勝利でポーツマス条約が結ばれた。ロシアからの賠償金支払いがないことを知った民衆はまたまた怒った。非難が高まり、暴徒と化した連中は官邸・外務省・交番・新聞社を襲った。

9月5日の日比谷公園での抗議集会は大混乱になり、市中の各所で火の手が上がった。「日比谷焼き打ち事件」である。政府は戒厳令を下し(日本近代最初の戒厳令)、これ以降は社会主義者をとくに厳重警戒するようになる。

石川三四郎などは観桜会を催して、有楽町から上野講演まで行進を指導して、31名ごと逮捕された。ともかく官憲に睨まれた。これでは活動はできない。秋水・堺・石川・木下らはこれはいったん新聞を廃刊して、平民社を解散させることにした。

堺は平民社をさまざまなかたちで引き継ごうと決めた。とりあえず「平民新聞」復刊を期して、新宿柏木に引っ越した。山川、大杉栄(736夜)と堀保子、荒畑寒村と管野スガなども近くに越してきた。

官憲はかれらを「武闘の柏木団」と名付けて警戒していた。西川光二郎がいた本郷は「軟派の本郷団」と呼ばれた。秋水は健康がすぐれず、高知の中村に一時帰郷して、クロポトキンの『麺麭の略取』を翻訳した。

そんな明治41年(1908)6月22日、赤旗事件がおこった。神田の錦輝館という映画館に社会主義者が数十名集って、山口孤剣の出獄を記念した歓迎会を賑やかに開いたのだが、このとき村木源次郎や大杉栄や荒畑寒村らの「柏木団」の青年たちが気勢をあげて「無政府共産」「社会革命」と書いた2本の赤旗を振りかざし、いささか乱痴気気分でそのまま「無政府主義万歳!」などと叫びながら表に飛び出したところ、錦町警察署の警官たちに捕まった事件である。大杉・寒村・堺・山川・村木ら10人が刑務所に送られた。

大杉や堺が獄中にいるあいだに、今度は大逆事件がおこった。宮下太吉が長野県の川手村の明科製材所で爆裂弾を製造実験し、近くの山中で爆破実験をしたのち、幸徳秋水らと謀って天皇暗殺を企てたという理由である。

大事件だった。大逆罪は近代日本では最も重い罪で、社会主義者や無政府主義者などの関係者数百人が検挙された。うち26人が天皇暗殺計画容疑で起訴され、与謝野鉄幹らによって平出修が弁護人に選ばれたのだが、平沼騏一郎大審院次席検事は24名に死刑を言い渡した。

徳富蘆花は秋水らの死刑を阻止するため、兄の徳富蘇峰を通じて桂太郎首相に嘆願したが、果たせない。海外ではエマ・ゴールドマンらが抗議の声を上げたが、これも届かなかった。こうして幸徳秋水・管野スガたち12名が明治44年(1911)1月に処刑された。堺・大杉・寒村らは赤旗事件で獄舎にいたため難を免れたけれど、ここに「冬の時代」の苛酷なピークがやってきたのである。

石川啄木(1148夜)は「時代閉塞の状況」を嘆き、永井荷風(450夜)は「わたしは自ら文学者たる事について甚しき羞恥を感じた。以来わたしは自分の芸術の品位を江戸戯作者のなした程度まで引下げるに如くはないと思案した」と書いた。

今日では大逆事件の全容に、官憲による準備周到なフレームアップが混じっていたことがあきらかになっている。しかし、そんな裏事情は、当時はわからない。日本は韓国併合に向かい、ここで明治天皇が崩御した。

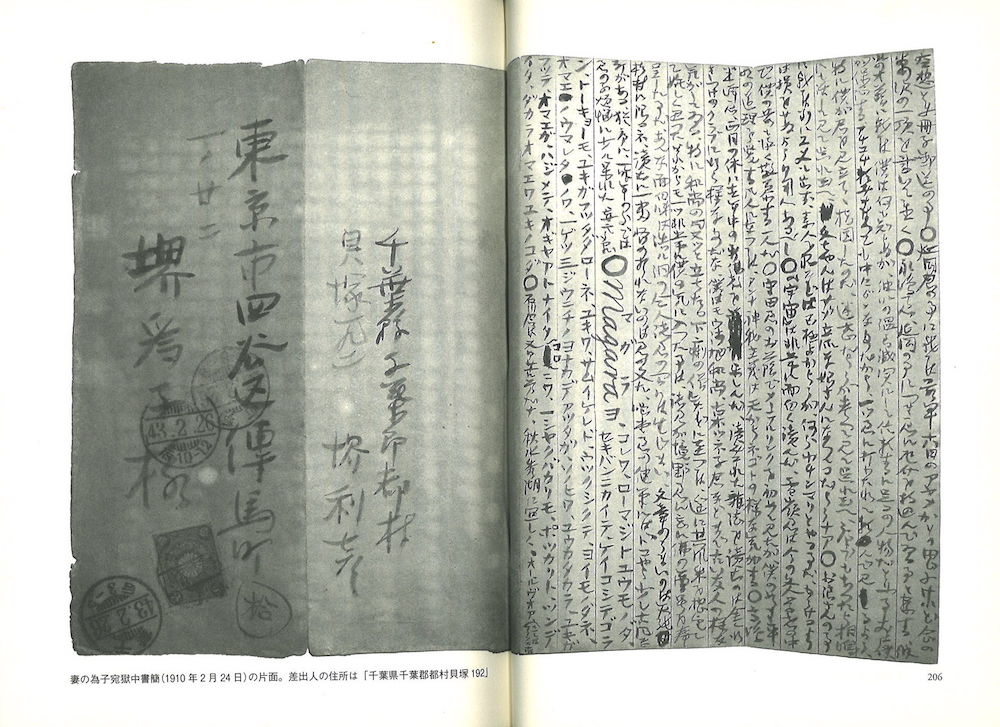

大逆事件の一切の経過を知らないままにいた獄中にいた堺利彦は、明治43年に出獄してすぐに幸徳秋水らの死刑の現実を突き付けられた。

遺体を引き取り、秋水の遺稿となった『基督抹殺論』を高嶋米峰の丙午出版社に託し、遺族たちの慰問に出向いた。秋水の墓に詣でて「行春の若葉の底に生残る」と詠んだ。大杉栄の「春三月縊り残され花に舞ふ」と並ぶ句だ。

刑死した者たちの獄中書簡を集めてスクラップ帖とし、同志たちの蔵書を集めて「大逆文庫」の朱判を捺した。さて、それで、どうするか。弔い合戦をするのは危険すぎた。堺はさまざま思案のうえ、売文社を立ち上げることにする。上に書いたように、これは「なんでも文章引き受け稼業」だった。最初の仕事は、森山守次が杉山茂丸(1298夜)の資金援助で創刊した「週刊サンデー」で探偵推理小説を翻訳連載することだったようだ。アルセーヌ・ルパンを選んだ。

ここからの堺は苦境の中で飄々としていく。「都新聞」には喜劇を載せ、大杉栄が創刊した「近代思想」ではバーナード・ショーの『人と超人』を訳し、丙午出版社からは『ルソー自伝』を刊行した。時は大正時代になっていた。

本書は、このあとの堺の「パン」と「ペン」の日々と活動と多彩な交流を克明に描いている。詳しいことは省くけれど、大正3年に「へちまの花」を創刊してのちに「新社会」と改題し、そこにレーニンの『ロシアと革命』を訳載したり、大正6年には衆議院選挙に立候補して落選したり、大正8年には「社会主義研究」を創刊して、翌年には社会主義同盟を結成したりした。日本共産党の創立にも関与した。

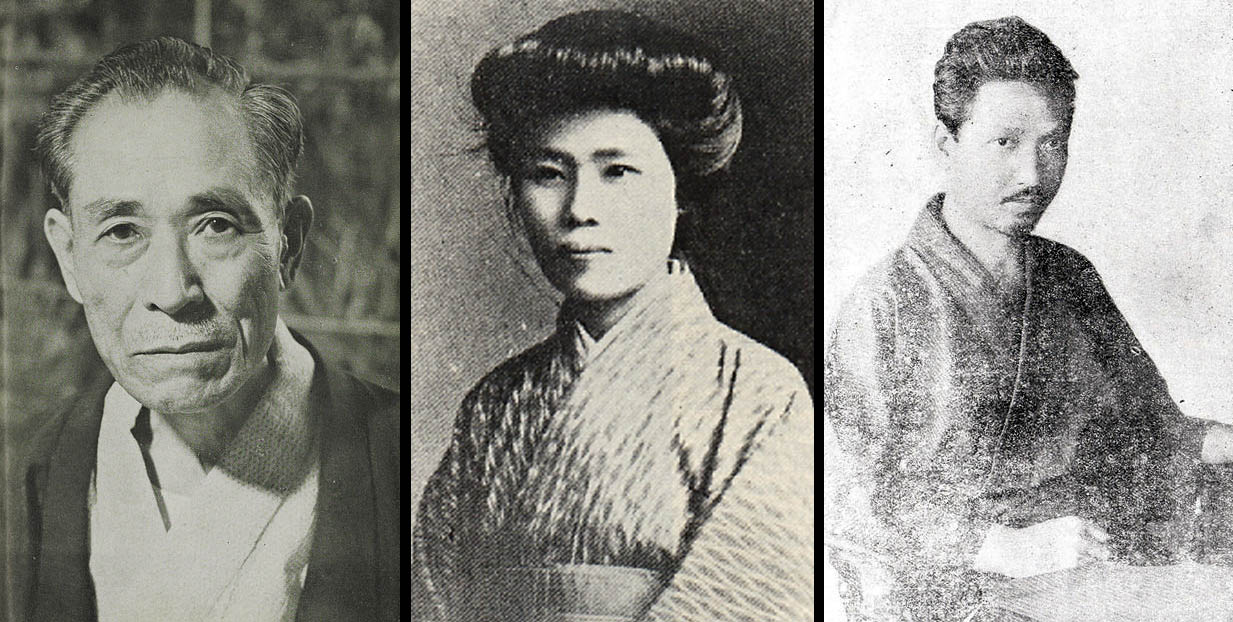

昭和になってもマルクスやエンゲルスの翻訳にはずっとかかわりながら、たえず労農派たちの組織や大会に顔を出している。堺は無政府主義には傾かなかったが、ずうっと社会主義者だったのである。昭和8年(1933)、63歳になる前に亡くなった。

こういう堺利彦をどう呼ぶか。たんなるユーモリストではあるまい。そうとうに広い意味での「浮世の顧問」だったのである。またそうとう義理がたい意味での「相談王」だったのだ。

日本の社会主義の「冬の時代」をこういう男がいきいきと仕事をしていたことを思い出すたび、編集屋のぼくはしばしば臍(ほぞ)を噛む。

⊕ パンとペン 社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い ⊕

∈ 著者:黒岩比佐子

∈ 装幀:三村淳・三村漢

∈ 発行者:鈴木晢

∈ 発行所:講談社

∈ 印刷所:精興社

∈ 製本所:大口製本印刷

∈∈ 発行:2010年10月7日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序章◉一九一〇年、絶望のなかに活路を求めて

∈ 第一章◉文士・堺枯川

∈ 第二章◉日露戦争と非戦論

∈ 第三章◉〝理想郷〟としての平民社

∈ 第四章◉「冬の時代」前夜

∈ 第五章◉大逆事件

∈ 第六章◉売文社創業

∈ 第七章◉『へちまの花』

∈ 第八章◉多彩な出版活動

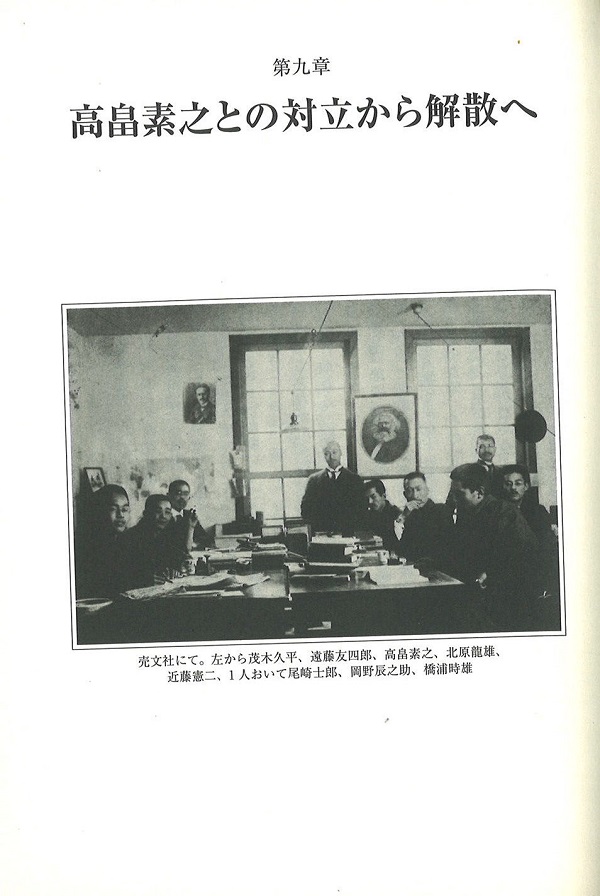

∈ 第九章◉高畠素之との対立から解散へ

∈ 終章◉一九二三年、そして一九三三年の死

∈ あとがき

∈ 堺利彦略年譜

∈ 主要参考文献

∈∈ 人名索引

⊕ 著者略歴 ⊕

黒岩比佐子(Hisako Kuroiwa)

一九五八年東京生まれ。慶応義塾大学文学部卒。ノンフィクション作家。『「食道楽」の人 村井弦斎』(岩波書店)で第二十六回サントリー学芸賞、『編集者 国木田独歩の時代』(角川選書)で第六回角川財団学芸賞を受賞。著書に『音のない記憶―ろうあの写真家 井上孝治』(角川ソフィア文庫)、『伝書鳩―もうひとつのIT』『日露戦争―勝利のあとの誤算』『食育のススメ』『歴史のかげにグルメあり』(以上、文春新書)、『明治のお嬢さま』(角川選書)、長年の古書店通いで出会った書籍・雑誌に思いをよせた『古書の森 逍遙―明治・大正・昭和の愛しき雑書たち』。共著に、ジャーナリスト・評論家、むのたけじ氏との『戦争絶滅へ、人間復活へ―九三歳・ジャーナリストの発言』(岩波新書)がある。