父の先見

集英社文庫 1998

Virginia Woolf

Mrs Dalloway 1925

[訳]丹治愛

編集:坂上隆・出淵絵里子 協力:丹治陽子・斎藤厚子

装幀:木村裕治・本多悦子

ヴァージニア・ウルフはコートのポケットにしっかり石をつめると、ウーズ川に静かに入水していった。一九四一年三月末のこと、五九歳だ。ヴァージニアはたいへん美しく、才能に富み、責任感もあったが、深い心理的な不安も抱えていて、かなり不思議な女性だった。

どんなふうに不思議なのか。文芸作家の多くがどこかが「ちょっと変」なのはあたりまえの相場だが、ヴァージニアの不思議さかげんについては、なかなか言い難い。スティーブン・ダルドリー監督の《めぐりあう時間たち》という映画があるので、それを観てもらうのがいいだろう。二〇〇二年の作品だ。アカデミー賞九部門にノミネートされ、ヴァージニア・ウルフを演じたニコール・キッドマンが主演女優賞をとった。

原題は“The Hours”というもので、邦題がもっているロマンチックなニュアンスではない。『ダロウェイ夫人』を下敷きに、ヴァージニアの作家としての生き方や交流関係をそこにかぶせたマイケル・カニンガムの原作にもとづいている。映画も原作に沿って、三人の女たちの邂逅と宿命と行く手をコクをもって描いていた。メリル・ストリープらが脇をかため、フィリップ・グラスが音楽をつくった。

ぼくはニコール・キッドマンには不満なのだが、微妙に歳をとるヴァージニアを特殊メイクで乗り切っていた。ヴァージニア・ウルフのフェミニンで少し大胆な人生と、何であれ彫琢しないではいられない作家的感覚とを知るには、いいだろう。

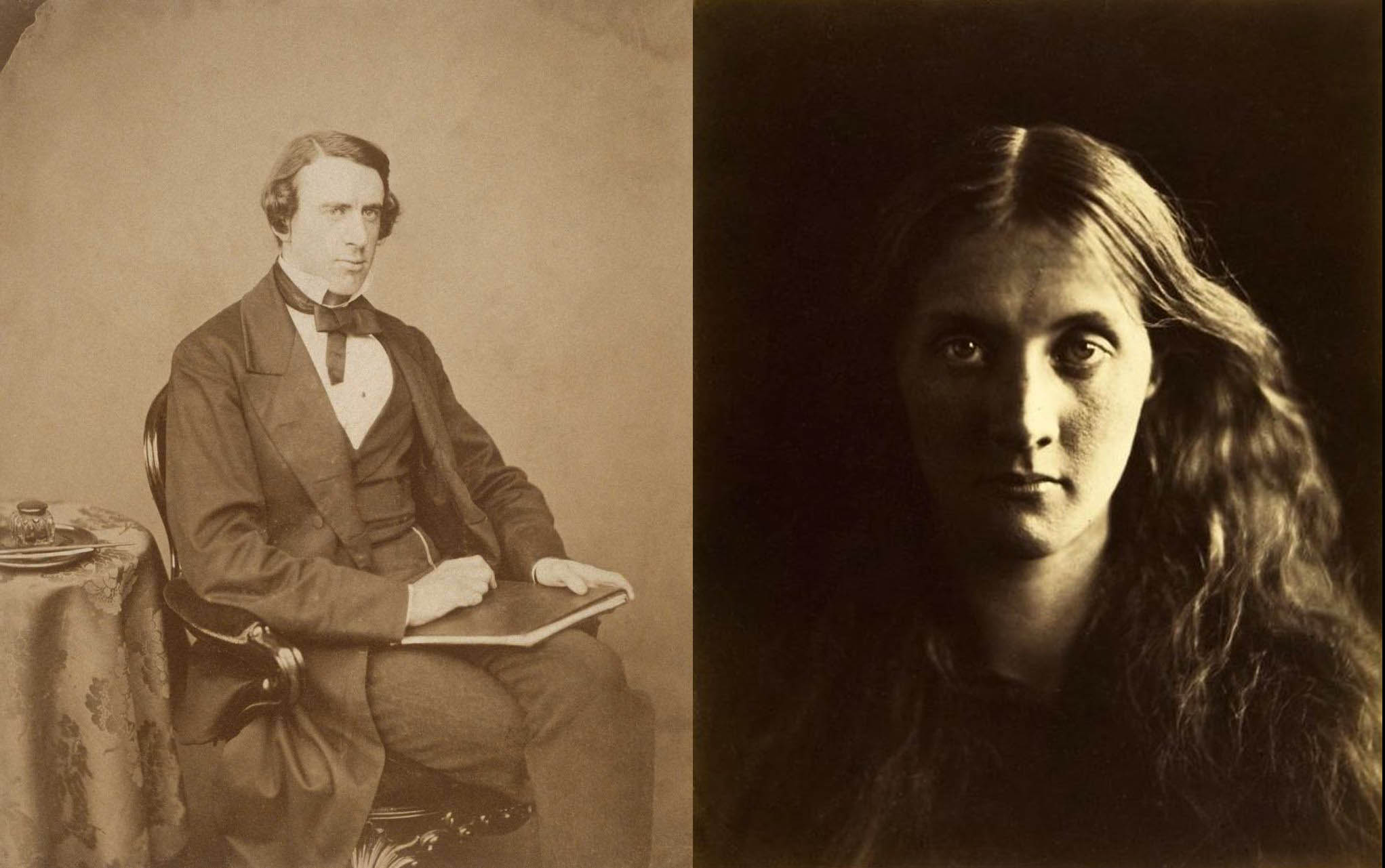

おそらくヴァージニアの不思議さかげんの一端は、両親によるものなのだろうと思う。母親のジュリアはインド生まれで、エドワード・バーン゠ジョーンズの絵のモデルになるほどの「ラファエル前派が憧れた神話的美人」だった。父親のレズリーは文芸批評家で登山家で、有能なエディターでもあった。二人とも再婚である。それぞれ連れ子がいた。レズリーの前妻は『虚栄の市』(岩波文庫)のウィリアム・サッカレーの娘である。

ヴァージニアはそういう曰くつきの両親のもと、ケンジントンのハイドパーク・ゲートで生まれ育った。ピーターパンに恋心をもった少女ウェンディがいたところだ。夏はコーンウォールのセントアイヴスのサマーハウスで過ごした。そんな両親のせいで、家には本がいっぱいで、知的でエレガントな来客が多かった。

少女時代のロンドンにはヴィクトリア朝文化の最後の華が咲いていた。老齢のヴィクトリア女王、エドワード皇太子の行動はいつも国民の話題になり、街には白熱電燈が輝き、切り裂きジャックの事件が世に騒がれた。

ディケンズ、コナン・ドイル、オスカー・ワイルドの小説がもてはやされ、ラファエル前派の絵画、ビアズレーのイラストレーション、ウィリアム・モリスの壁紙、バーナード・ショーの演劇に人気が集まり、女性たちは細いウエストのシルエットスカート、襟のつまったシュミゼット、逆三角形の帽子で着飾った。ロンドンのボンドストリート、ローズ・クリケット場、アスコット競馬場は、そういうヴィクトリアンな紳士淑女でいっぱいだった。

ヴァージニアは大好きな姉のヴァネッサとともに、キングズカレッジの女子部で歴史やギリシア語・ラテン語・ドイツ語に親しみ、すばらしい情操を育んでいたのだが、十三歳のときに母親ジュリアが急死して、初めての哀しみに嗚咽した。あまりに早い四八歳の死だ。

母親の急死がもたらした「傷」はかなり深かったようで、ヴァージニアを何度も「補陀落」に連れていった。続いて一九〇四年に父親が亡くなった。このときもヴァージニアは虚脱状態になるほど沈んだ。

ヴァージニアの「心の病気」については、評伝家や研究者たちがいろいろ推理をしているのだが、だいたいはノイローゼの一種と判定されていて、鬱病だったか解離症だったかその他の症状だったかは、わかっていない。一説には、姉のヴァネッサとヴァージニアが異父兄に性的虐待を受けていたとも言われているようだが、その影響も詳らかではない。

父親が亡くなったので、残った兄弟姉妹は弁護士や公証人に相談して、ハイドパーク・ゲートの家を売ってブルームズベリーの家に移った。

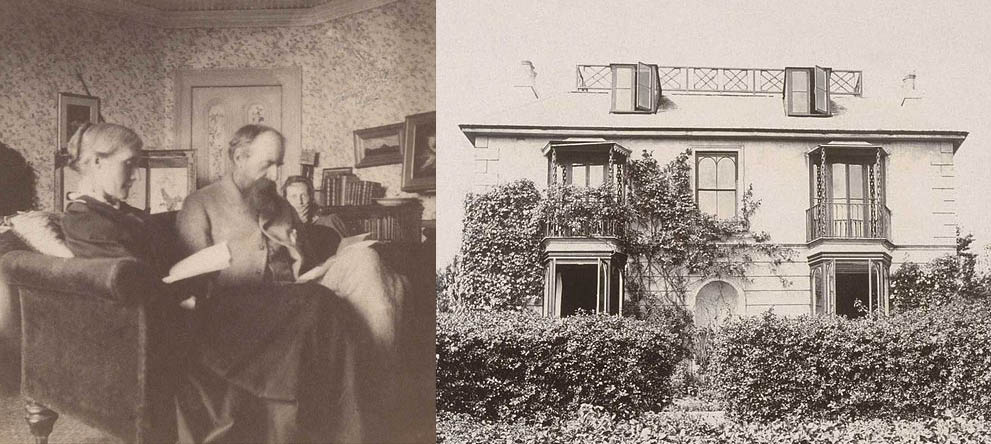

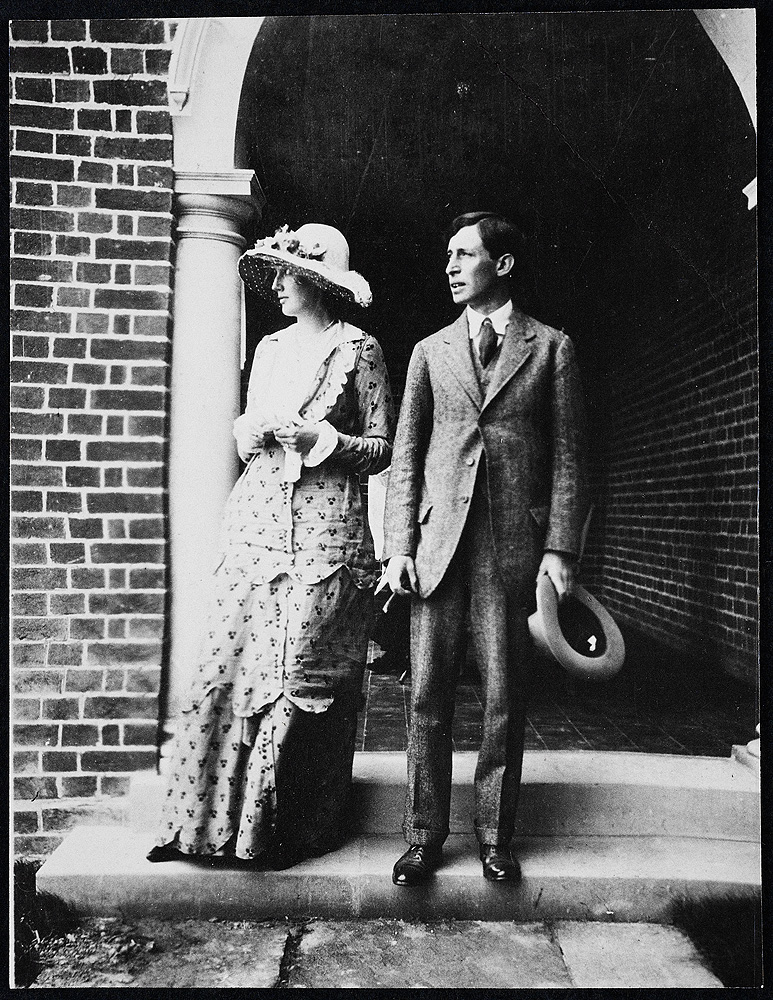

よく知られているように、ここに当時の芸術家や知識人たちが集い、いわゆる「ブルームズベリー・グループ」を醸しだした。画家でインテリアデザイナーでもあった姉のヴァネッサが前衛芸術家のクライヴ・ベルと、妹のヴァージニアが売れない作家のレナード・ウルフと結婚すると、賑わいと語らいの輪はさらに深まり、粋な作家リットン・ストレイチー、サクソン・シドニー゠ターナー、詩人のルパート・ブルック(イエーツが「イングランドで一番ハンサムな青年」と呼んでいた)、美術批評のロジャー・フライ、画家のダンカン・グラントらが頻繁に出入りした。

ブルームズベリー・グループはサロン化していった。そこへ経済学者でゲイだったメイナード・ケインズ、哲学者のバートランド・ラッセル、ホモセクシャルを描いて透明きわまりなかった作家E・M・フォースター、のちに『源氏物語』の翻訳者となるアーサー・ウェイリーらが加わった。いまでもヴィクトリアン・スタイルのまま営業しているモートン・ホテルに行くと、グループのシンボルの猫のマークが飾られている。

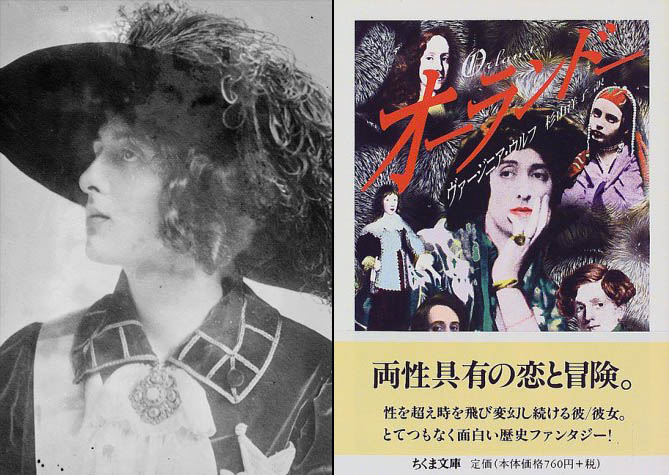

ブルームズベリー・グループの連中の気分は、男はひどくエスクワィアで女はエレガントだったけれど、性にはけっこう開放的だった。ヴァージニアも多分にレズビアンの資質があって、ハロルド・ニコルソン夫人、園芸家のヴィタ・サックヴィル゠ウェストと恋仲になる。ヴァージニアの『オーランドー』(ちくま文庫)はヴィタに捧げられた妖しい小説になっている。

代表作『ダロウェイ夫人』は、クラリッサ・ダロウェイのたった一日の物語である。一九二三年六月のある日だ。「お花はわたしが買ってくるわ」という有名な一行目で始まる。

クラリッサは保守党政治家の夫人として、自宅パーティを用意している。せわせわと忙しい。気配りもするし、買い物もあるし、メイドにあれこれ指示もしなければいけない。作品には、そうした上流階級のスノッブな感覚がよく描けている。パーティの準備に即して、当時のロンドンのさまざまな文物が紹介されていくのも愉しい。

そういう一日の物語なのだが、そこに寝室を別にした夫のこと、自分の生い立ち、自殺する青年の人生、女たちのレズビアン趣味、変わりつつある時代社会のこと、そのほかさまざまな五十年分の「時」と「意識の流れ」が零れたミルクのように入りこんでくる。ジェイムズ・ジョイスのレオポルド・ブルームの一日のような、少々入り組んだ物語なのである。

すでに時代は第一次世界大戦が終わり、ヴィクトリア朝文化は退嬰しつつあった。ここが大事なところで、すでに「あの青春期」はクラリッサ・ダロウェイには失われているのだ。そのことを物語に滲み出させているのが、セプティマス・ウォーレン・スミスのサイドストーリーになっている。彼は第一次世界大戦の戦場を体験した志願兵で、塹壕でエヴァンズという上官の戦死を目の当たりにした。セプティマスはこの上官と同性愛的な感情で結ばれていた。

物語には、セプティマスが戦争神経症(シェルショック)にかかったままクラリッサの前にあらわれ、そしてアパートの窓から飛び降り自殺してしまう経緯が描かれる。このことをクラリッサはなんとか受けとめようとする。

熱心なクリスチャンであるミス・キルマンも登場する。クラリッサはキルマンとの会話を通じてキリスト教に終末論があること、最後の審判を用意したことなどから、いったい時間とか連続性とか物語というものはどういうものなのかを考える。クラリッサは無宗教な者たちの集いから何かが生まれていくことを夢想するのだが、けれども、そのクラリッサ・ダロウェイの一日にも終わりがくるのだ。

ヴァージニア・ウルフが作家として新たな価値観と手法を確立しようとしていたのは、あきらかだ。そこにはジョイスが自我にこだわったとされる「意識の流れ」を(実はそういうものではなかったけれど)、なんとか外に開放させようとした意図がある。

また、フェミニズムに対する共感を体温をもって随所に持ち込んでいる。これはヴァージニアの身体的精神性からやってきたものとおぼしく、たいへん新鮮だ。フェミニズム文学としては、のちのパトリシア・ハイスミスの『キャロル』(河出文庫)に結晶化される感覚の予兆も感じさせる。最近の日本のエス文化や百合文化がもたらすものとは、かなり異なるのである。

ウルフの作品には、できれば「無の一滴」をもって宗教社会や意識社会に拮抗できるような価値観をもちたいという希求が、しばしばあらわれている。そこがなんともすばらしいところなのだが、この「無の一滴」は『ダロウェイ夫人』のあとの『波』(角川文庫)でさらに求められた。六人の別々の告白によるオムニバスな様式の実験小説であるが、ウルフ自身がこれを「プレイポエム」と呼んだように、文学はこのようなモノクロームな並列処理の中でこそ光を放てるとも思ったのだろう。ユルスナールが翻訳した(ボルヘスは『オーランドー』を翻訳した)。

ちなみに『ダロウェイ夫人』は一九九七年に映画化された。マルレーン・ゴリス監督によるイギリス映画で、こちらはダロウェイ夫人をヴァネッサ・レッドグレイヴが演じてうまかった。

もうひとつちなみに、エドワード・オールビーの戯曲に『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』(早川書房)があって、一九六二年にブロードウェイで初演されてトニー賞をとったり、その後はマイク・ニコルズによって映画化され、エリザベス・テーラーがアカデミー主演女優賞をとったりした。けれども、こちらはなんらヴァージニア・ウルフとも、ウルフの作品とも関係がない。二組の夫婦の偽善を題材にしたもので、オールビー独特のアメリカ演劇にはなっているけれど、ヴァージニア・ウルフにとってはとんだとばっちりなのである。まあ、そのくらい六〇年代アメリカではジェンダーが揶揄されていたと思えばよろしい。

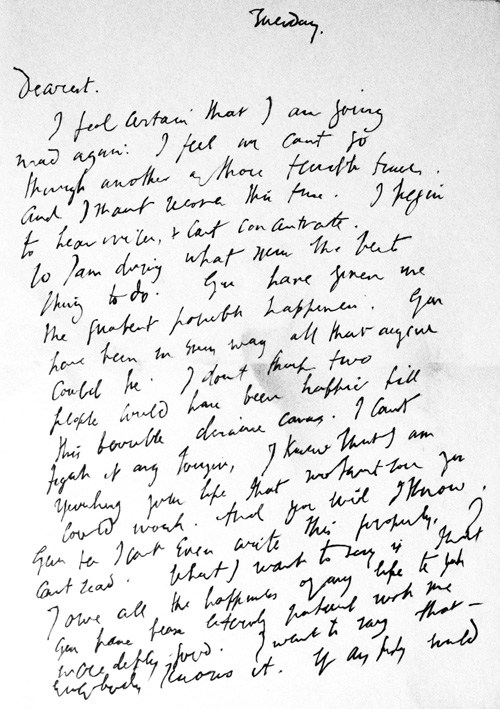

一九四一年三月二八日、ヴァージニアはコートをはおり、そのポケットにいっぱい石をつめて近くのウーズ川に入水自殺した。夫レナードと姉ヴァネッサへの遺書がのこされていた。夫には次のように綴った。

「また自分の頭がおかしくなっていくのがわかります。私たちはあのひどい時期をもう二度と乗り切ることはできないでしょう。(中略)だから最善と思うことをします。(中略)私にはもう何も残っていませんが、あなたの優しさだけは今も確信しています。」

E・M・フォースターとヴァージニア・ウルフ。残念ながらぼくたちの国は、このような文学をまだもちえていないし、その映像化の試みに比肩できる文明と文化の痛みを共有できていないままにある。