父の先見

講談社学術文庫 1986・1987 明徳出版社 1978

[訳]合山究 協力:小林日出夫(明徳出版社)

編集:片山幸久・荒川浩

装幀:寧成春

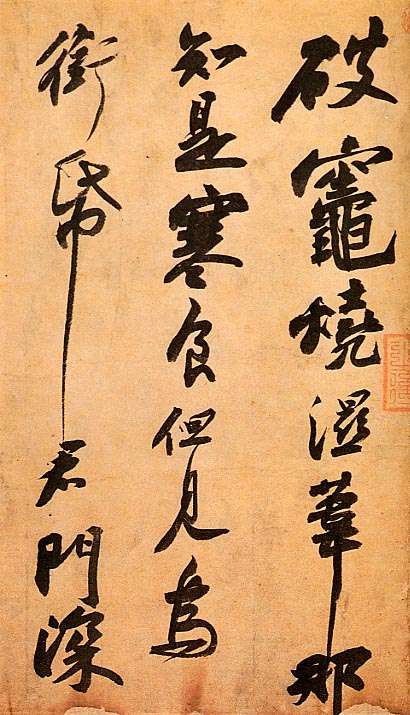

数年前、蘇軾(そしょく)の『寒食帖』(かんじきじょう)をゆっくり見る機会を得た。2014年に東博が企画した台湾故宮展の会場でのことだ。混雑する会場で幸いにもゆっくり見られたのは、故宮の数ある至宝の物品展示のなかで『寒食帖』ばかりはなぜか出口近くの終わりのほうに楚々と掲示されていたので、人混みを避けて眺められたからだ。

縦33センチの澄心堂紙。闊達な行書で17行2首を書いた横長の書幅。よく見ると写真版や印刷物ではわからない墨の濃淡がある。一気呵成なのではない。心が揺れている。いや内側では撥ねている。少し離れて見ると、全体には噴出する生気力のようなものがうねっているのが見える。気韻生動というのではない。高尚でもない。じっとしていられないといううねりだ。

近寄って見ると罫線が引いてあるのに、そんなものは無視していることがわかる。文字そのものが伸びたり縮んだり、収まったり上回ったり。これは撥ねているというより、調息が勝手になった。のちになって黄山谷(黄庭堅)が跋(ばつ)を書いたときは罫線を守っていたというから、蘇軾はこのときばかりは丹念に書く気など、毛頭なかったのだ。

もとより書には「用意の書」と「卒意の書」がある。用意は準備のうえで書く。卒意はふいに書く。どんな書人にもそういう用・卒がある。手紙を書いたり揮毫を求められたときは、その場の卒意が動く。『寒食帖』はまさしく蘇軾がその場の卒意で調息を破って自詠自書した。

ふつう、卒意であっても技巧がはたらくことが多いのだが(懐素や空海はそっちだ)、蘇軾では何かこみあげるものを抑えきれなかったというような、そういう卒意が筆を波瀾させている。そんな気分が横溢する書であった。

かつて壮年期の榊莫山が「中国の書のなかでいちばん壮絶なやつをひとつと言われたら、ぼくは蘇軾の『寒食詩巻』やな」と言ったことがあった。ぼくには莫山さん自身の書はおもしろいとは思えないのだが、その批評眼はいいものだと見てきたので、莫山さんが『寒食帖』をそこまで絶賛するのを知ったとき、そんなにも凄いのだろうかと訝りながらも、その後は何度も図版を見てきてはいたが、実はそこまで凄いものとは感じられなかったのである。

それが東博では唸った。これはやっぱり高まる異様を制御していない。凄い書とはいまでも思わないが、見れば見るほど化け物が出てきている。デモンストレーションとは「モンスターを出す」というデ・モンスターに由来する言葉だが、それなのだ。あの、いつもは端正で正鵠を射るような蘇軾の書を、蘇軾が蘇軾の書によって破っていったのである。

作品名になっている『寒食帖』だが、この言い方は斯界の略称である。書道美術史では『黄州寒食詩巻』(こうしゅうかんしょくしかん)となる。中国詩史では『寒食の雨』二首というし、真跡では「黄州の寒食 二首」と認(したた)められている。

寒食(かんしょく・かんじき)とは何かというと、冬至から105日目の清明節の前日に火を用いない一日をおくり、前もってつくっておいた食事をする風習のことをいう。春秋戦国の晋の文公(重耳)の忠臣であった介之推(かいしすい)が焼死したことを悼んで、いっさいの火食を禁じる習俗が派生した。

その習俗が唐代になって定着した。宋代になると、どこでも寒食節をやっていた。日本なら「七草粥」や「柏餅」で済ます潔斎の一日にあたる。今の暦なら4月4日前後になる。

なぜそういう寒食節の時期の自詠自書が、蘇軾の「内なる化け物」(モンスター)を飛び出させたか(デ・モンスター)といえば、それを書いたのが黄州流謫の3年目の寒食の季(とき)だったからだ。蘇軾はそれまでの地位を奪われ、黄州に流されたのである。なぜ流されたのか、そうなった事情を説明しなければならない。

蘇軾は宋の元豊2年(1079)7月に朝廷誹謗の罪で逮捕され、御史台の獄に下ると、12月には黄州(こうしゅう)に流された。44歳になっていた。その直前までは徐州や湖州の知事だった。

流罪や流謫の身になることは蘇軾の人生の半分くらいはそういう宿命に出会うようなところがあるのだが、この黄州流謫はなかでも象徴的な転機になった。

黄州は漢口から遠く離れた長江(揚子江)河畔の寒村である。蘇軾はひとまず定恵寺に借り住まいすると、自身の日々をふりかえって九死に一生を得たことなどにあらためて安堵して、みずから下野して農夫として生きることを選ぶ。このとき自身を号して「東坡居士」(とうばこじ)を名のり、以降は「蘇東坡」(そとうば)とも署名することになる。

臥薪嘗胆でなくて、みずから身を転じたのだ。そうするしかないと思ったのだろう。こうして黄州で3年ほどがたったとき、何かの機会か機運でふいに即興詩を詠み、その卒意を澄心堂紙に認めた。それが『寒食帖』なのである。

我 黄州に来(きた)りし自(よ)り 已(すで)に三たび

の寒食を過せり 年年 春を惜しまんと欲すれども

春去って惜しむを容りず 今年(こんねん) 又た雨に苦

しむ

こんなふうに始まる其の一と、「春江 戸に入らんと欲し 雨勢 来りて已(や)まず 小屋(しょうおく) 漁船の如く」で始まる其の二とを、その場で続けさまに詠んで、さっと書いた。

二首の自詠自書の詩は、黄州に流されて3年がたち、寒食を3度迎えたのに雨の日々の寒村で何もできないでいる自分の身を自嘲しているかのようなので、かなりペシミスティックな心境を詠んだふうに読める。しかし、書筆のふるまいはそういうペシミズムを嗤うかのように躍如した。のちに『寒食帖』に偈(げ)を書いた黄山谷は「蘇東坡にもう一度これを書かせてみても、これほどものになったかどうかわからない。二度とは書けなかったのではないか」と言った。それは蘇軾が蘇東坡としての化け物を見せた最初であったからだ。

つまり『寒食帖』はディスオーダーの書、つまりは卒意の書なのである。そこには、あれほど端正な書をものせる蘇東坡にひそむ、もう一人のモンスター蘇軾が突如として躍如した。のちに本人は「わが書、意造にして本法なし」と言った。ただしこのモンスター、なかなか正体が掴みにくい。黄山谷もそれを感じたのだったろう。黄山谷だけではない。みんな蘇軾=蘇東坡を語り切るのが難しかった。

1910年生まれの白川さん(白川静・987夜)が「もし100歳まで生きられるようなら書きたいね」と言っていたのは、蘇東坡のことだった。白川さんは『孔子伝』以外の評伝を書いていないが、その後、長らく書いてみたかった中国的文人の典型が蘇東坡だったらしい。その生き方・考え方・表し方に感ずるところが大きかったようだ。

書けば、きっと「遊」あるいは「狂狷」(きょうけん)について書いたにちがいない。ぜひとも読みたかった。

本書の著者の林語堂(リン・ユータン)は白川さんとは違う。歳も十年ほど上だ。上海のセント・ジョーンズ大学を出て、北京の精華大学で英語を教えながら中国雑誌の記者をした。その後はハーバード大学、ライプツッヒ大学、イエーナ大学で修士・博士を取得して、北京大学に迎えられ、魯迅(716夜)や周作人と交わって雑誌「語絲社」を編集したり、文筆活動に勤しんだ。中国きっての国際派文化人だ。

大著の『北京好日』(河出書房・芙蓉書房)や『則天武后』(みすず書房)は日本でもロングセラーになっているし、林の文章をたくみに編集した『自由思想家・林語堂 エッセイと自伝』(明徳出版社)はその馥郁たる楽天的な考え方をあますところなく伝える。

この経歴や著作だけでおよそ見当がつくように、たいへんリベラルな文人なのである。文章も説得力があって、かつ歴史描写が物語性とクロスイメージに富む。本来の意味での「幽黙」(チャイニーズ・ユーモア)にも長けている。林語堂は白川さんとは違うけれど、中国側で蘇東坡を書くならこの人しかいないだろうという、そういう人物なのだ。

本書はその林語堂が戦後まもなくの52歳のときに、ニューヨークで出版した“The Gay Genius : The Life and Times of Su Tungpo”の日本語訳である。原題は『陽気な天才』だった。

語り切るのは難しいが、白川静にとっても林語堂にとっても、蘇東坡はその詩、その書、その人生、その時代性、その交友の広さ、その社会政策、その真摯と逸脱、その遊芸感覚、その女性観、いずれをとっても興味深いものだったろう。

なにしろ高級役人であって、県知事だった。それなのに予定していた前途はことごとく挫折させられた。だから人生の半分は地方役人でもあった。それでも失意と愉快の両方をぞんぶんに享受した。士太夫としてもかなりの異例に満ちている。こんな役人、めったにいない。

めったにいなけれど、蘇軾をそうさせたのは宋代という時代のせいもあった。そもそも蘇軾の社会的活動期が激越な王安石と司馬光の時代に挟まれていたし、皇帝も仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗(きそう)というふうに北宋を代表するカリスマ・アイコンが入れ替わり立ち代わりした。蘇軾はこの時代の波濤をまともに食らったのだ。

書家としての蘇東坡は黄庭堅(黄山谷)、米芾(べいふつ)、蔡襄とともに「宋の四大家」として当時も後世にも名を馳せて、人口に「東坡山谷(とうばさんこく)、味噌・醤油」と言われるほど知られた。蘇東坡と黄庭堅の二人の書は禅林の味噌・醤油ほど、禅定になじむというのだ。ただ、そうなるにはかなり劇的な人生の紆余曲折があった。

あらためて人生の職能的概略を覗いておくと、蘇東坡は蘇軾が本名である。北宋時代の景祐3年(1036)に四川の眉山に生まれた。峨眉山のふもと、嘉州(楽山)の城市だ。

父は蘇洵といって、のちに蘇軾と弟の蘇轍(子由)と並び称され、のちに「三蘇」と呼ばれるほどの書の家系をつくった。林語堂によると、四川の人物は忍耐力があって議論好き、自立心が強くて自治的であるらしい。しかし辺境民でもあるから、古風な民俗・風俗・文化に固執した。三蘇もそれぞれそういう性格をもっていて、蘇軾が中央の官吏になったときは、周囲から諸子百家の縦横家(しょうおうか)に似ているとか、孟子(1567夜)の議論に類似すると言われた。

少年時代は鳥の巣を覗くのが好きだったらしい。このエピソードはとてもおもしろい。「育くまれてゆくもの」が好きだったのだろう。8歳のとき道観の天慶観の道士(張易簡)の塾に学び、13歳で弟の蘇轍(子由)とともに劉巨の門に入って詩の手ほどきを受けた。18歳で青神の町の3つ年下の王弗という娘をもらい、19歳で自立すると20歳のとき殿試に合格して進士となった。

宋代の官吏試験は、礼部による省試(しょうし)と皇帝の指揮のもとにおこなわれる殿試(でんし)があった。首尾よく合格すると、時の文官長老である欧陽修に認められ、州地方官を歴任したのち、英宗の時代に中央の官僚になった。

そこまではとんとん拍子だったのだが、王安石の「新法」に反意を表明して左遷された。それで地方の役人になった。

蘇軾は地味な仕事は嫌いではなかったので、淡々着実に役目を果たしていったのだが。42歳のときに、詩文で時の政治を誹謗したという讒言があって、急転直下、投獄された。今度は湖北の黄州に左遷されたのである。流刑させられたに近い。

左遷ではあったが、しかし蘇軾はこの土地を「東坡」と名付け、東坡居士を名のると、平然と詩文や書を綴った。たちまち文人としての蘇東坡の名が知られるようになった。そのひとつが『寒食帖』で、もうひとつが『赤壁賦』(せきへきのふ)だ。いずれも黄州時代の作品である。

『赤壁賦』は三国志で有名な赤壁を訪れたときの詩で、「壬戌(じんじゅつ)の秋、七月既望、蘇子、客と舟を泛(うか)べて、赤壁の下(もと)に遊ぶ。清風徐(おもむ)ろに来(きた)り、水波興らず」で始まる有名な詩文になっている。

やがて神宗が亡くなり哲宗が即位すると、旧法派が復権した。これで蘇軾も中央に復帰することになるのだが、ここに立ちはだかったのが司馬光だった。

司馬光は新法をすべて廃止するという方針を全面に押し出した。蘇軾は、新法でも募役法のような理にかなった法律なら残すべきだと強く確信していたので、この二人のあいだで激しい論争が続いた。こういうところは頑固であり、一徹なのだ。しかし蘇軾はこのため、旧法派のなかで孤立した。

そこへ再び新法派が勢いを吹き返したため、57歳になっていた蘇軾はまたまた流された。恵州に左遷され(いまの広東省)、さらに62歳のときはついに僻地の海南島に追放されるという憂き目にあったのだ。

ところがところがである、哲宗が死去して徽宗が皇帝になると新旧の融和がはかられることになって、66歳でまたしても中央復帰が認められたのである。これは最後の復帰になる汚名挽回のチャンスだったのだが、けれども都に向かう途中の常州で倒れ、汝州の小蛾眉山に葬られた。

これが蘇東坡の大略の生涯である。有為転変、波瀾万丈というほどではないかもしれないが、傍目からするとまことにツイてない。弾かれたり、蹴落とされたり、憎まれたりだ。

しかし、本人はいっこうにへこたれていない。怯んでいない。恨んでいない。そこが林語堂が“The Gay Genius”というタイトルにしたところなのだろう。なんだか平ちゃらなのである。

このことは詩を読んでいると、よくわかる。ぼくには陽気とか磊落とは映らないし、また泰然自若とも感じないのだが、なんというのか、詩語詩文にしてその時その所の風光や感興に託してリリースしていくのが、妙に抜群なのだ。これこそ、本来の文人というものなのだろう。

ぼくの昔からの友人に津村喬という気功の名人がいるのだが、その津村君の生き方や思想や体の遊ばせ方を思い出させもする。

詩については詳しいことを述べないが、小川環樹・山本和義が選訳した『蘇東坡詩選』(岩波文庫)からいくつか拾っておく。

「石鼓」(冒頭部分)

冬十二月 歳の辛丑(しんちゅう)

我 初めて政(まつりごと)に従いて魯叟(孔子のこと)に

見(まみ)ゆ

旧(もと) 石鼓を聞き 今ぞ之を見たり

文字 鬱律として 蛟蛇(こうだ)走る

細かに観て 初めは指を以て肚(はら)に画す

読まんとしと欲して 嗟(ああ) 箝(けん)の口に在るが

如し

韓公 古(いにしえ)を好みしに 生まるること已に遅し

我 今 況んや 又た百年の後なるをや

強いて扁旁(へんぼう)を尋ねて 点画を推せば

時に一二を得て 八九を遺す

初めて仕官して孔子廟に行ったときの詩の冒頭部分だ。以前から噂に聞いていた石鼓を見て感動している若き蘇東坡の驚きがストレートに出ている。

文字が煙のように屈曲して蛟(みずち)や蛇(へび)が走るようなので、自分の指先でなぞってみようとしたとたん、ああ、口がつぐんでしまうというのだ。そこで文字の扁や旁(つくり)を追ってみるのだが、点画は一、二はわかるけれど、あとは追えない。

このあと、古代の者たちが文字文化と格闘して来たさまを想像し、その構想と技法に心を致すのだが、それらを石鼓がすべて呑み込んでそこにあることに感嘆していくというふうになる。

「石蒼舒の酔墨堂」(部分)

人生 字を識るは憂患の始め

姓名 粗(ほ)ぼ記すれば以て休むべし

何ぞ用いん 草書の神速を誇るを

(中略)

我が書は意造にして 本(もと) 法無し

点画 手に信(まか)せて 推求を煩(わずら)わす

これも文字や書についての詩であるが、ここでは蘇東坡はあんまり文字のことを知りすぎると面倒くさいことになる。楷書や草書の技法に溺れると、とんでもないことになる。もっと気楽に文字文化に親しむのがいいと言って、有名な「わが書は意造にして、無法なり」を訴えるのである。

「意造」とは聞きなれない用語だろうが、これは「臆造」とも言って、アタマの中で勝手な格好をつくりだすことを言う。むろん謙遜しているのだ。

「初めて黄州に到る」

自ら笑う 平生 口の為に忙なりしを

老来(ろうらい) 事業 転(うた)た荒唐なり

長江 郭を繞(めぐ)りて 魚の美なるを知り

好竹 山に連なりて筍の香ばしきを覚ゆ

逐客(ちくかく) 妨げず 員外の置なるを

詩人 例として水曹の郎と作(な)る

只だ慙(は)ず 糸毫もの事に補う無くして

尚 官家 圧酒の嚢を費すことを

黄州に流されてきたときの詩だ。自分の余計な口のせいでこんなところに流されたのだろうが、実は老いてますますやることがでたらめになってきたのだと自嘲している。そして自分は「逐客」なのだから、それでこの地の魚や筍と出あっていればいいのだと詠むのである。

放逐された旅人である蘇東坡の「居直り」ともとれる詩だけれど、詩の調べはそうではない。何かが澄んでいく。こういう詩句もあった。わが子と離れることになったときの詩の最後に、「一月に一扁を寄せば 憂愁 何ぞ擲(なげう)つに足らん」と書いたのだ。一ケ月に一扁の詩を贈りあえば、それで離れて暮らす辛さは払えるはずだという意味だ。これが魅力なのである。

そのほか、ううーっと迫ってくる詩句は、いろいろある。たとえば「時人(じにん)に付与して重軽を分かたしめん」(優劣なんぞは世の評判にまかせなさい)、たとえば「風船 解く月を裴回す」(風に任せた舟は月となる)、「迷(まよい)を知りて 自ら反(かえ)らんと欲す 一慟して余傷をおくらん」(迷妄を知ったから本来に戻って、慟哭して心の傷を払うのである)。

こういう蘇東坡がその自身の詩句を自身の書によって捨てていくである。リリースしていくのだ。なるほど宋代とはとんでもない社会だったようである。

ところで蘇東坡については、長らく日本の詩人や書家たちも注目してきた。とくに五山の禅僧が格別視した。

なかでも25巻におよぷ『四河入海』(しがにっかい)がめざましい。大岳周崇、万里集九、瑞渓周鳳、一韓智翃が試みたそれぞれの東坡注釈をまとめて笑雲清三が編集したもので、天文年間に上梓した。

なぜ五山僧が蘇東坡を愛したのか、その気持ち、よくわかる。鎌倉北条時代、南北朝時代、室町時代は為政者がなかなか定まらず、夢窓疎石(187夜)が七朝帝師として国のトップ7代を支えても、世は行方定まらなかったのである。国に仕える者も、仏に仕える者も、何かが定まらない。けれども蘇東坡の詩を見ているとそんな繰り言も言えなくなってくる。毀誉褒貶に惑うことなく、ひたすら禅定に向かいたい。そう思ったのであろう。禅僧ではないのに、蘇東坡の生き方や考え方を敬いたいと思ったのだ。

だから、そういう蘇東坡を描いた画像も少なくない。だいたいは似たポーズだが、中国では銭舜や趙子昴のものが、わが国では雪村、田能村竹田、狩野尚信、松花堂のものが有名だ。おおむね超然と、そして淡泊に、また筆がのれば飄然と描いている。

そのことをよくよく感じていたのは、おそらく浦上玉堂と富岡鉄斎(1607夜)だったのではないかと思う。玉堂は蘇東坡に倣ったかのように自ら宮仕えから出奔し、鉄斎は画布のそこかしこに蘇東坡もどきを揮っていった。ぼくももう少ししたら、蘇東坡に倣い、米芾(べいふつ)に遊びたい。

⊕ 蘇東坡(上・下) ⊕

∈ 著者:林語堂

∈ 訳者:合山究

∈ 装丁:蟹江征治

∈ カバーデザイン:寧成春

∈ 発行者:野間佐和子

∈ 発行所:講談社

∈ 印刷所:廣済堂

∈ 製本所:国宝社

∈∈ 発行:1986年12月10日(上)/1987年1月10日(下)

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序

∈ 凡例

∈ 第一巻 幼年期と青年期(一〇三六〜一〇六一)

∈ 第一章 文忠公

∈ 第二章 眉山

∈ 第三章 青少年時代

∈ 第四章 科挙試験

∈ 第五章 父と息子たち

∈ 第二巻 成年期(一〇六二〜一〇七九)

∈ 第六章 神と邪神と人間

∈ 第七章 国家資本主義の実験

∈ 第八章 意地っぱり宰相

∈ 第九章 人間のなす悪事

∈ 第十章 兄と弟

∈ 第十一章 詩人と妓女と僧侶

∈ 第十二章 抗議の詩

∈ 第十三章 黄楼

∈ 第十四章 逮捕と尋問

〈以下、下巻〉

∈ 凡例

∈ 第三巻 円熟期(一〇八〇〜一〇九三)

∈ 第十五章 東坡の農夫

∈ 第十六章 赤壁の詩人

∈ 第十七章 ヨガと錬丹術

∈ 第十八章 さすらいの歳月

∈ 第十九章 太皇太后の寵愛

∈ 第二十章 絵画の技法

∈ 第二十一章 権力離脱の術

∈ 第二十二章 土木工事と飢餓の救済

∈ 第二十三章 人民の味方

∈ 第四巻 流謫の歳月(一〇四九〜一一〇一)

∈ 第二十四章 第二の弾圧

∈ 第二十五章 謫居生活

∈ 第二十六章 朝雲とのロマンス

∈ 第二十七章 海南島

∈ 第二十八章 終焉

∈ 蘇氏系譜

∈ 蘇東坡年表

∈ 解説

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

林語堂(Godou Rin)

1895‐1976。上海セント・ジョンズ大学卒業。アメリカ、ドイツに留学。帰国後、北京大学英語学教授。1936年アメリカに渡る。『生活の発見』『北京好日』によって国際的に知られる。著書『わが国土・わが国民』ほか多数。

合山究(Kiwamu Gouyama)

1942年大分県生まれ。九州大学文学部卒業。岐阜大学講師、九州大学助教授、同教授を務める。九州大学名誉教授。著書に『明代清言集』『故事成語』『雲烟の国』『明清時代の女生と文学』などがある。