父の先見

Ⅰその方法 Ⅱその展開 Ⅲその行方

ちくま学芸文庫 2012―2015

Edmund Husserl

Zur Phänomenologie der Intersubjektivetät 1905―1935

[訳]浜渦辰二・山口一郎

フッサールは『イデーン』を一九一三年から数年にわたって書いていた。第一次世界大戦のあいだ考察しつづけたのだ。そして、あとがきにこんなことを書いた。「筆者は今老境にいたって、少なくとも自分自身としては、完全に、次のように確信するにいたっている。すなわち、自分こそは一人の本当の初心者・端緒原理を掴んでそこから始める人間であると、こう自ら名乗り出てもよいであろう、と」。

謙遜しているのか自慢しているのかといえば、そうとうの自負を言挙げしているのだが、前半部と後半部に分かれた『イデーン』を発表したのは五五歳前後のことだから、七九歳で往生するフッサールがこの時期に老境に入ったとはいえない。それでも「そろそろ自分で自分の成果を確信していることを言ってもいい歳だろう」と書いた。年齢のことはともかくも、自分がこれまで考えてきたこと、思想の方法として確立したことはきわめて独創的なもので、これまで誰も思いつかなかったことだという自負を宣言したのである。

研究者や思索者には、大なり小なりこういう自負が芽生えることがあるけれど、アカデミズムに晒されているうちに自分がさまざまなものに塗れていることに気が付き、自負を表明することなどできなくなっていくことのほうがずっと多い。科学研究ではその有効性がのちに証明されて、自負などと関係なく自分の科学領域での寄与が明確になるのだが、人文科学や社会科学ではなかなかこういうことはおこらない。しかし、フッサールは自分が提起した哲学的方法に自信をもったのである。自ら名乗り出てもよいと思ったのだ。

何をフッサールは自負をもって開拓したのか。「現象学」(Phänomenologie)の可能性を開拓した。とくに「現象学的還元」(Phänomenologische Reduktion)という方法によって現象学の端緒原理がいくらでも広がりうることを示した。

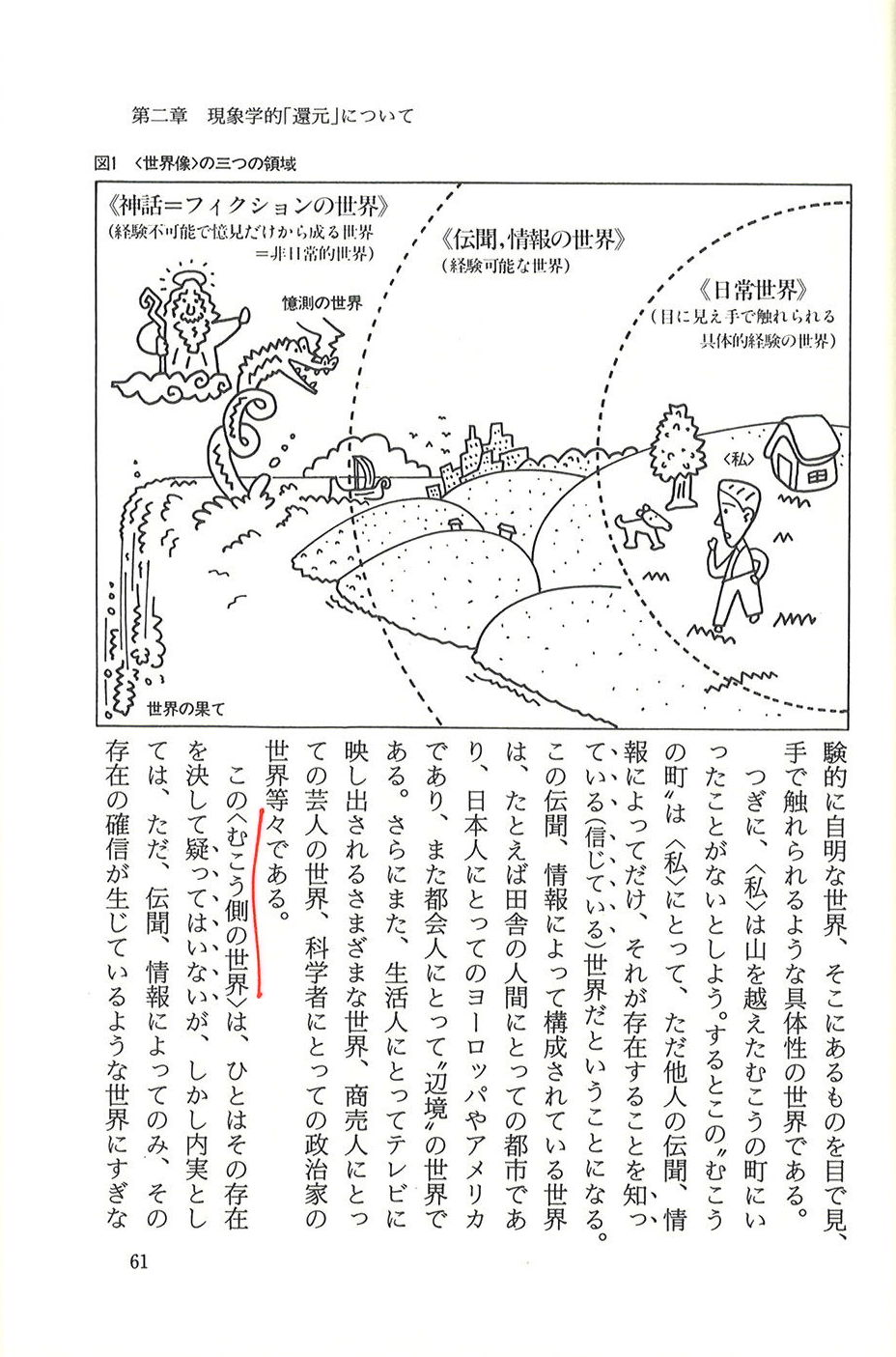

世界ではつねに何かがおこっている。この「おこっている」を「現象している」と言うとすると、われわれをとりまくものすべてが「現象している」とみなせる。宇宙は現象し、生命は現象し、社会も現象している。われわれ自身の体においても何かがずうっと現象している。腸も腎臓も、タンパク質も遺伝子もウイルスも現象している。その多くは事象の連続ないしは断続である。

こうした現象はしかし、われわれが知覚するか認識しなければ(あるいは観測しなければ)、「それは現象しているのだ」とは言えない。けれども困ったことに、われわれの思考や思索もまた現象しているのである。そこには心や意識が絡まっている。外の現象と内の現象がどこまでつながっているのかはわからないが、われわれが現象するとともに世界も現象し、世界が現象するとともにわれわれも現象しているわけなのだ。

ところがまたまた困ったことに、われわれに現象している心や意識は取り除けない。そのため客観の動向と主観の動向はなかなか分けられない。

さあ、どうするか。フッサールが持ち出したのが「現象学的還元」という魔法のような「方法の杖」だった。

アリストテレスからヘーゲルにいたるまで、客観と主観は分けられないままに現象を記述する工夫をしてきた。これがヨーロッパ二〇〇〇年の哲学のジョーシキというものであり、「西の世界観」の骨髄というものだった。

ありていにいえば、そのうちの半分は「神の現象」をめぐっていた。オリゲネス、テルトゥリアヌス、アウグスティヌス、スピノザはそのことを記述した。残り半分はわれわれの思索や経験の現象を記述しようとした。ライプニッツやデカルトやロックやヒュームやカントやヘーゲルがそれを試みた。しかしそのような記述がはたして現象を正確に記述してきたのかどうかはわからない。それを確かめる方法がなかったのだ。

そこで近代科学はそこにさまざまな測定器具を介在させ、数学による明示化を構築して、客観の現象を記述できるようにした。自然科学の基礎がこうして成立した。

それなら、われわれの心や意識や認識行為に映っている現象を言葉で記述するには、どうしたらいいのか。数学だけではそこまで及ばない。何かの「掴み」が必要だ。フランツ・ブレンターノはそのような認識行為に映っている現象には「志向性」(Intentionalität)があるはずだとして、志向性を記述すればいいと考えた。これはのちに記述心理学に発展した。ブレンターノの弟子でもあったフッサールはいっそ「現象そのもの」を取り出せないかと考えた。そして研究テーマを一挙に「事象そのものへ」(Zu den Sachen selbst)においた。

学生時代のフッサールは数学を研究していた。一八七六年からはライプツィヒ大学で天文学を、七八年から八一年まではベルリン大学で数学を専攻し、ヴァイアーシュトラースやクロネッカーから変分法を学んだ。

数学が「厳密な学」を記述するための最も信頼に足る基礎を提供していることはわかっていた。ただ、そういう数学が世界や意識の現象の何をモデル化しているのか、つきとめられてはいない。数学が無矛盾性を確立できているのかどうかも検証できないでいた。それでもクロネッカーは「自然数を産出する構成のプロセス」に数学のモデルを求め、ヴァイアーシュトラースはおそらく「数」そのものが数学を保証しているだろうと見ていた。カントールもその見方を発展させようとしていた。

フッサールはヴァイアーシュトラースが示す根本主義(Radikalismus)に惹かれ、その見方によって「厳密な学」をもっと一般化できないかと考えた。そんなときブレンターノの講義を聴いてハッとした。ブレンターノは「心は対象的な現象がおこっていくことについて志向性をもつ」と言っていた。フッサールはあらゆる数が「数える」という志向的な作用を伴っていることに着目し、数の概念と志向性の関係に言及して、一八九一年の教授資格論文に『算術の哲学』を書き、これを出版するのだが、その内容についてフレーゲからクレームがついた。

ゴットロープ・フレーゲはぼくが最も瞠目してきた記号数学の天才である。発想が図抜けている。あの概念記法はとてもすばらしい。そんなフレーゲがフッサールの心理主義が混じった甘い数学論を許すはずがない。『算術の哲学』の心理主義的な記述をこっぴどく批判した。

これがよかった。フッサールはブレンターノの暗示にもヒントを得て哲学に転じることを決意する。すばらしい転機だったと思う。フッサールは『論理学研究』(一九〇〇~〇一)をへて、いよいよ現象学の確立に向かったのである。こう書いた。「論理学的な諸理念とそれらによって構成される純粋諸法則が与えられているというだけでは、とうてい満足できない。こうして(この満足できないところを徹底して見つめると)、論理学的な諸理念つまり諸概念と諸法則を認識論的に明晰判明なものにするという大きな課題が生じてくる。ここに現象学的分析が始まるのである」。

ゲッティンゲン大学に移ってから書いた『イデーン』Ⅰはフッサール現象学の開闢を告げた。フッサールは「与えられた体験を超え出るような諸要素を持ち込まずにいったん遮断する」にはどうしたらいいかということを考える。『イデーン』はそのことばかりを考えた著作だ。

ふつう、「思考する」とはなんらかの対象に向かっていくことをいう。接近していくことをいう。思考はおそらく意識の持続がもたらしているのだろうが、そこにはさまざまな対象(目標)への接近がおこる。フッサールの現象学用語では、このように何かに接近して思考することを「ノエシス」(noesis)という。思考する対象のことを「ノエマ」(noema)という。ノエマは意味や真実の対象である。

けれどもそういう接近はいつもうまくいくとはかぎらない、恋するってどういうものか、仲良くするってどうなることか、野菜と果物とは何がちがうのか、雑音とは何か、宇宙に果てはあるのか。われわれはこういうことをしょっちゅう考えるのだけれど、考えているうちに行き止まりになったり、不鮮明になったりしていく。そのため思考がうまくいかないときには、ついつい思考の内側に生じているとはかぎらない概念(思考がもたらした要素によって組み立てた概念とはいえない概念)によって、この思考を補充する。こういうことがしばしばおこる。

神の思し召しだとか、進化のせいだとか、平和の理念を提示しようだとか、社会にも音楽にも雑音があるのはそれとは別の秩序があるからだとか、そんなことをいろいろ考える。「神」「理念」「秩序」といった言葉が外挿されるのだ。しかしそれでは、思考が向かっているプロセスを純粋に追究しているとはいえない。そのうち外挿概念がいろいろ跋扈して、主観(思考)と客観(対象)が入り交じり、考えていることと新たな言葉とがごっちゃになってくる。ついには「世界観」などどうでもよくなってくる。これでは、そこでおこっている現象に沿ったとはいえない。現象に向き合えたとはいえない。

では、どうすれば思考の純度を保ったまま、この現象をそのまま追究できるのか。記述できるのか。難問だったが、ここでフッサールは「与えられた体験を超え出るような諸要素を持ち込まずにいったん遮断する」という哲学的な思考方法の必要を強く感じたのである。

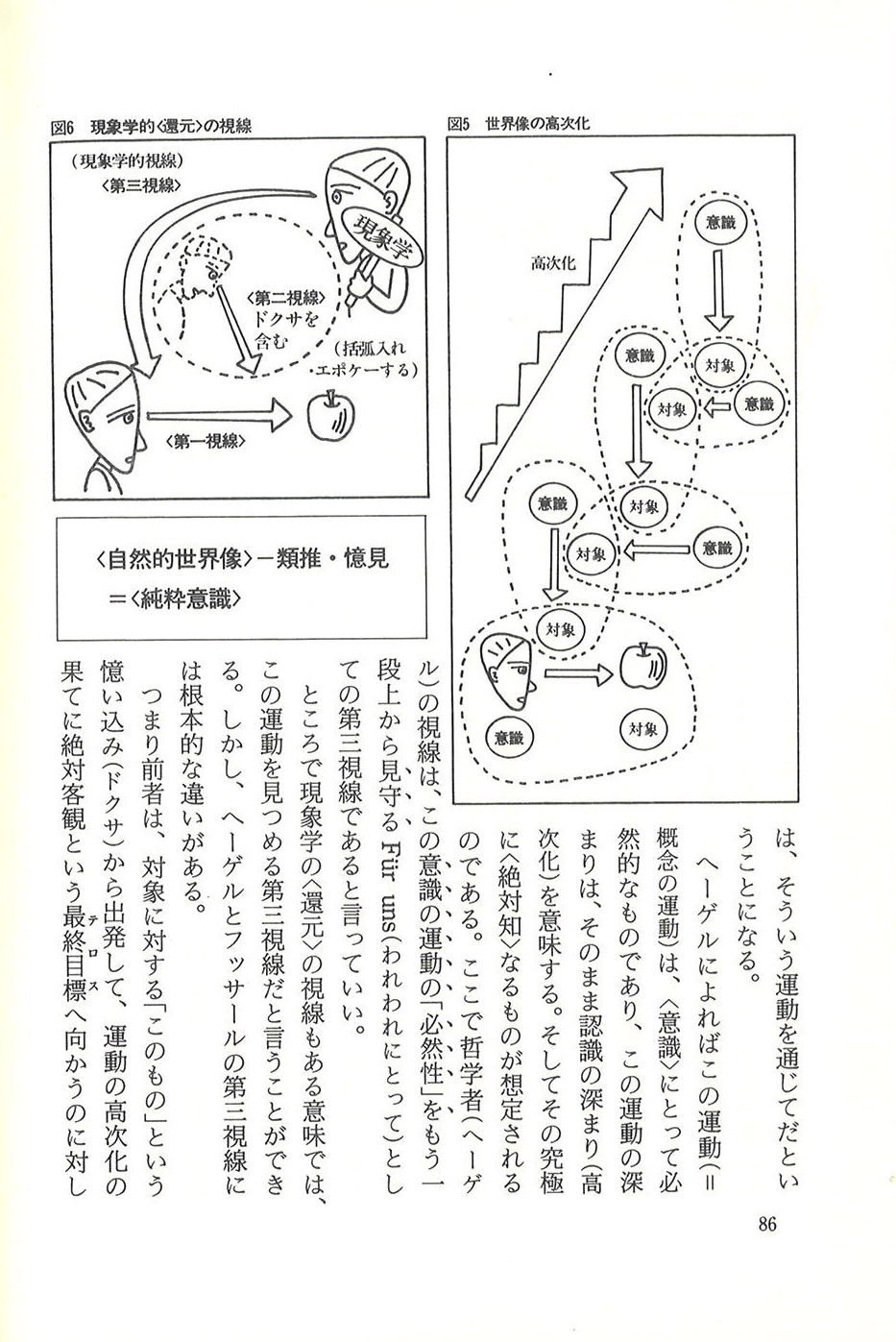

遮断は棄却ではない。放棄や放置でもない。生じてきた「考え」(ときには邪魔なものや行き過ぎたもの)をいったんカッコに入れて、あとから取り出せるようにしたい。それが遮断だ。いったん判断停止することを、積極的につくる。ドイツ哲学ではこれを「エポケー」(判断停止)とも名付ける。この遮断によって現象と直截に向き合っていく方法を、フッサールはのちに「現象学的還元」とよんだのである。思考のプロセスのどこかでその進行を遮断することによって、現象を追究することを保持しつづけようとする方法だ。

これまでのヨーロッパ哲学の方法を総ざらいしてみると、遮断が必要なのは超越者や超越的な概念であることが多いということが判明した。「神」や「善」によって思考のプロセスをどこかで片付けてしまうのだ。

フッサールは超越者や超越的概念について検討し、エポケーをつくるべきは超越者や超越的概念であることが多いのだから、現象学的還元という方法は自己認識を究めるための超越論的な還元であろうとも、他者とのあいだに成立する間主観的な還元であろうとも考えた。こうして「超越」(Transzendenz)という用語がフッサール現象学に出入りする。『イデーン』には、こう書いている。「(現象学的還元という方法によって)われわれは本来的には何も失っていない。むしろ絶対的存在全体を獲得したのである。この絶対的存在は、正しく理解されるならば、すべての世界内の超越物をおのれの内に含んでおり、それらをおのれの内で構成するものである」。

一九一六年、フッサールはリッケルトの後任としてフライブルク大学に移り、ここで本格的な現象学の確立をめざそうと腰を落ち着ける。すでに『イデーン』あとがきで紹介したように、フッサールは「自分こそは一人の本当の初心者・端緒原理を掴んでそこから始める人間である」という自負をもっていた。

現象学をもっと広めたいとも考えた。このときフッサールの助手を務めたのがリッケルトに就いていた若きハイデガーだったのである。

フッサールはハイデガーの才能に注目して、現象学の大成や拡張をこの若き学徒に託してもいいと思い、超越論的現象学を精神科学全般に拡張できるのはこの青年だろうと期待した。フッサール夫人はあるパーティでハイデガーのことを「現象学の子」とさえ紹介した。そのくらいフッサールとハイデガーは密接なスタートを切ったのだが、ハイデガーはしばらくして親離れを望んだのである。

ブリタニカ百科事典の「現象学」の項目を師弟が執筆することになったとき、二人の考え方の相違が露呈した。フッサールは超越論的な主観性によって世界を記述したかったのだが、ハイデガーはその主観性を成立させている現存在を問いたかった。ハイデガーは「フッサールに捧げる」と題詞に掲げながらも、その『存在と時間』には随所にフッサール現象学の批判を入れこんだ。

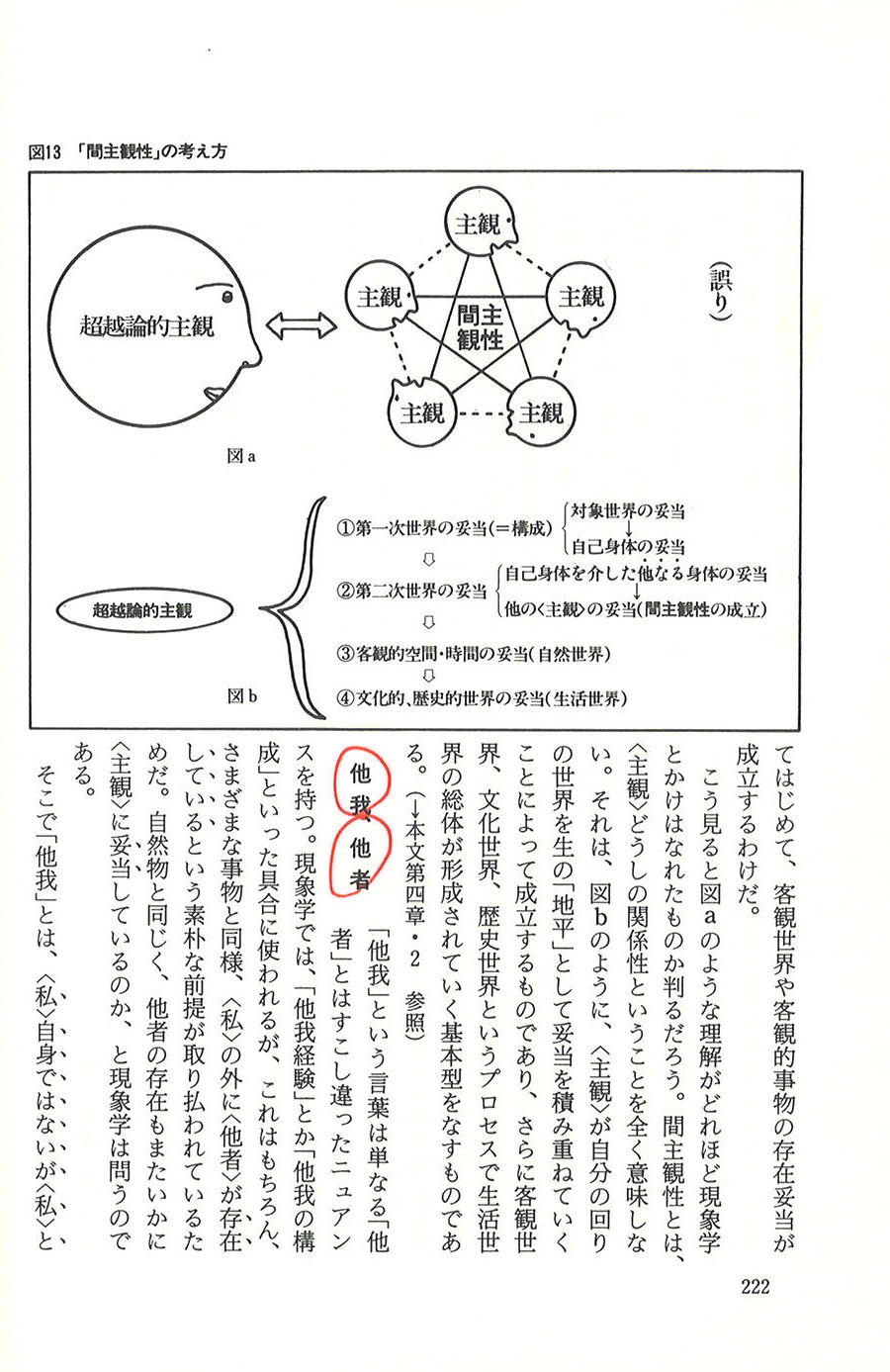

ハイデガーだけではなく、フッサールの現象学は独我論の傾向があるという批判もあらわれていた。極端な言い方をするのなら、デカルト的な自我を現象学的な自己におきかえているにすぎないのではないかという批判だ。フッサールがこうした齟齬をどのくらい気にしていたのかは、わからない。しかし独我論だと言われるのは笑止千万である。現象学的な還元は自己にも他者にももたらしうるものであるはずだった。

こうして晩年のフッサールは「間主観性」(Intersubjektivität)の解明のほうに向かっていったのである。今夜とりあげた『間主観性の現象学』はその集大成だ。興味深い着目に富んでいる。

われわれは疑っている。自分が描く世界と他人が描く世界とは同じであるかどうかという疑いだ。まったく同じになっているとは思えないけれど、まるまるすべてが違っているとも思えない。それなら、どこまでが同じでどのへんが違うのか。このことを問い、相互につないでいこうとするのが「間主観性」という問題意識になる。

ふつう、認識は自己意識の進行によって進むと考えられる。その自己意識は何ものかについての意識でもある。だからどんな意識にも対象的なものが入りこんでいる。主観性には必ずやそうした対象や客観が入っている。だからこれらの自己意識はうまくすれば世界観に到達しうる。しかしフッサールによれば、そのプロセスには現象学的な還元(遮断と復活)こそが必要だったわけである。

一方、世界はそのような認識主体がたくさん集まってできあがっているともいえる。主観の束によって世界は形成されていると見てもいい。だから世界のほうから見れば、世界はもともとが間主観的なのである。

このような見方を説明するにあたって、フッサールは「キネステーゼ」(Kinästhese)という造語概念を持ち出した。ギリシア語のキネシスとアイステーシス(アスレチックス)を合成したこの言葉は、文字どおりには「運動感覚」ということだが、フッサールが暗示したかったのは認識主体や思考主体が生み出す現象感覚のようなものだった。

もう少し厳密にいうと、キネステーゼは対象や部分の提示を可能にしても、それを統括する自分主体をまるごと提示しないような現象感覚のことである。その多くは身体に伴って生じるのだとしても、フッサールはまさに間主観性の現象がキネステーゼ状にあらわれると見たのだった。

こうしたフッサールの現象学的還元という方法はいろいろの見方にあてはまる。たとえばマッハの知覚論、ケーラーやコフカの「ゲシュタルト」、ユクスキュルの「トーン」、メルロ゠ポンティの「間身体性」、ヴァイツゼッカーの「ゲシュタルトクライス」などが候補になるだろうし、かつそのそれぞれの分野でも説明できるものであるとも思う。

ぼくはそのように見ていいだろうと思っているのだが、実際にはフッサール現象学はジャック・デリダが『声と現象』のなかで批判したせいで、ポストモダン思想のなかでは扱いがかなり雑駁になってしまった。日本では竹田青嗣などが早くからその奪還を試みているのだが、いまのところはまだフッサール復権とまではいっていない。

しかし、ヨーロッパの哲学にフッサールがもたらしたものについては、誰しもが認めるものになっている。とくにヨーロッパ哲学に理性の危機が迫っていたとき、フッサールこそはそこからの転戦の方法を示したのである。そのことについて、一言、加えておきたい。

中央公論新社から「哲学の歴史」が刊行されている。創業一二〇周年を記念した全十二巻(別巻1)のもので、1『哲学誕生』から3『神との対話』、6『知識・経験・啓蒙』、7『理性の劇場』をへて、12『実存・構造・他者』に及んでいる。やや詳細に「西の世界観」を通観しようとしたもので、執筆分担形式ではあるが、よく配慮されている。日本人の研究者による西洋哲学史としてはいまのところ一番の出来だろう。

その第10巻は『危機の時代の哲学』と銘打たれ、冒頭に野家啓一の総論「現象学と社会批判」が載せられている。二十世紀初頭の「危機の時代」にフッサールやハイデガー、ガダマーやベンヤミン、ルカーチやアルチュセール、アドルノやハーバーマスらがどのように登場してきたのかが、適確にマッピングされていた。

一八八九年が明けた一月、ニーチェがトリノの広場で昏倒した。昏倒したが、ニーチェは哲学の危機がどのようなものであるか、雄弁に告知していた。現代哲学のターニングポイントは、この昏倒とともにおこった。この年にフロイトが「夢」や「無意識」に注目し、ベルクソンが『時間と自由』によって学位を授かり、ヒトラー、ヴィトゲンシュタイン、ハイデガーが生まれた。フッサールは『算術の哲学』を準備しているときだった。

二十世紀を前にして理性(ratio)の危機があからさまになってきたのだった。理性によって歴史観や世界観が組み立てられないという危機だ。ニーチェやフロイトはそのことを宣言していた。理性に危機がおとずれているということは、ロゴスによってはわれわれの精神や意識を説明することはできないかもしれないということである。いいかえれば、どんな超越者の観点でも歴史観や世界観を記述できないということだった。

ここにフッサールが登場して、超越者による思考をいったんカッコの中に停滞させつつ、理性の記述に代わって世界を記述できる現象学的還元という方法を提示した。こうして「知のラディカリズム」が芽生えたのである。

けれども危機はふたたび訪れた。第一次世界大戦がおこった。神も理性も啓蒙もぐちゃぐちゃである。一九一九年の春、ポール・ヴァレリーは「精神の危機」という一文に「文明は、わたしたちもまた死すべき運命であると告げている」と書いた。

新たな知的再生産にとりくむべきだった。一九年にバウハウスにデザイン研究所が設立され、二三年にはフランクフルトに社会研究所が設立された。ここにはマックス・ホルクハイマーが所長となって、ボルケナウ、ウィットフォーゲル、アドルノ、エーリッヒ・フロム、マルクーゼが集い、その周辺にルカーチ、コルシュ、ベンヤミンが加わった。

こうして二十世紀哲学はやっと蠢動していったのである。フッサールからはハイデガーが、ハイデガーからはハンナ・アレントが育った。一九二〇年にフッサールの誕生パーティでハイデガーと出会ったヤスパースは「実存哲学」を提唱し、『理性と実存』に「理性を欠く実存は、感情・体験・衝動・本能・恣意に支えられて盲目的な強制に陥る」として、理性の復活を謳った。

ベルクソンの「創造的進化」を全面に押し出す動き、文明中心のヨーロッパではなく南米に「野生の思考」を求めるレヴィ゠ストロースの社会人類学、ロシア革命によって樹立した労働社会をモデルに構築されていった社会主義社会の展望なども、踵を接して並びあっていった。

しかし、そこにまたまた危機がやってきた。ナチスとファシズムと第二次世界大戦と原爆と大衆社会である。野家啓一はアドルノの『否定弁証法』やホルクハイマーとの共著『啓蒙の弁証法』の試みをとりあげつつ、二十世紀の哲学が「理性の危機」を旗印に立ち向かった先に、理性解体の象徴であるアウシュヴィッツが待っていたことに言及して、この総論を結んでいる。

「西の世界観」はきわめて深刻な様相を呈して二十世紀の前半の苦闘をおえたのだ。残されたものは何だったのか。いろいろ課題が持ち上がったが、従来の課題の延長線上にあるものではまずいのではないかという見方も浮上した。それはカミュらが持ち出した「不条理」であり、レヴィ゠ストロースが注目した「非西洋」であり、ハイゼンベルクの「不確定性」やゲーデルの「不完全性」などだった。

ぼくはもうひとつ、残された可能性があったと言うべきだと思っている。それは「方法」の再提案だ。ホワイトヘッドの有機体哲学のための方法やヘルマン・ワイルの数学的自然哲学とともに、フッサールの現象学的還元の方法がどこまで広げられるかということも、当然含まれる。フッサールの復権は、もう一度この方法の吟味とともに試みられるべきである。

⊕ 間主観性の現象学 その方法 / 間主観性の現象学Ⅱ その展開 / 間主観性の現象学Ⅲ その行方 ⊕

∈ 著者:エトムント・フッサール

∈ 監訳者:浜渦辰二・山口一郎

∈ 翻訳分担者:荒畑靖宏・稲垣論・紀平知樹・田口茂・中山純一・浜渦辰二・村田憲郎・八重樫徹・山口一郎・吉川孝(五〇音順)

∈ 装幀者:安野光雅

∈ カバーデザイン:神田昇和

∈ 発行者:山野浩一

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷所:星野精版印刷

∈ 製本所:積信堂

∈∈ 発行:2012年5月10日(その方法)/2013年9月10日(その展開)/2015年10月10日(その行方)

⊕ 目次情報 ⊕

『間主観性の現象学 その方法』

∈∈ まえがき

∈ 凡例

∈ 第一部 還元と方法

∈ 一 現象学の根本問題

∈ 二 純粋心理学と現象学ー間主観的還元

∈ 三 現象学的還元の思想についての考察

∈ 四 現象学的な根源の問題

∈ 五 『デカルト的省察』における間主観性の問題について

∈ 原注・訳注

∈ 第二部 感情移入

∈ 六 感情移入に関する古い草稿からの抜粋

∈ 七 感情移入 一九〇九年のテキストから

∈ 八 「感情移入」と「類比による転用」の概念にたいする批判

∈ 九 本来的な感情移入と非本来的な感情移入

∈ 一〇 「内的経験」としての感情移入ーモナドは窓をもつ

∈ 原注・訳注

∈ 第三部 発生的現象学ー本能・幼児・動物

∈ 一一 脱構築による解釈としての幼児と動物への感情移入

∈ 一二 他のエゴと間主観性における現象学的還元

∈ 一三 構成的発生についての重要な考察

∈ 一四 原初性への還元

∈ 一五 静態的現象学と発生的現象学

∈ 一六 世界と私たちー人間の環境世界と動物の環境世界

∈ 一七 幼児ー最初の感情移入

∈ 原注・訳注

∈ 解題

∈ 訳者解説 浜渦辰二

∈ 索引

『間主観性の現象学Ⅱ その展開』

∈∈ まえがき

∈ 凡例

∈ 第一部 自他の身体

∈ 一 自分の身体と他社の身体

∈ 二 私の身体の構成

∈ 三 内的身体性

∈ 四 ゼロ方位づけと空間構成

∈ 五 空間構成と感情移入の「古い」解釈

∈ 六 運動や空間位置にとっての構成的キネステーゼ

∈ 七 身体と外的事物の相関関係

∈ 八 身体を事物として統覚すること

∈ 九 身体と外的事物の構成

∈ 一〇 努力と意志としてのキネステーゼ

∈ 原注・訳注

∈ 第二部 感情移入と対比

∈ 一一 感情移入論への導入

∈ 一二 精神の現出としての他者経験

∈ 一三 感情移入と共現前

∈ 一四 他者経験における連合、合致、対比

∈ 一五 他者経験と充実

∈ 一六 感情移入と対比連合

∈ 一七 再認と対比

∈ 原注・訳注

∈ 第三部 共同精神(共同体論)

∈ 一八 共に働きかけあう共同体としての社会共同体

∈ 一九 共同体の高次の能作とその構成

∈ 二〇 共同体における文化と伝達

∈ 二一 分かちあう共感と意志による人格的生

∈ 二二 伝達共同体と社会的習慣性

∈ 二三 自我と他者の人間学的認識と世界認識

∈ 二四 共同体における人格、感情移入、愛(性愛と友愛)

∈ 原注・訳注

∈ 第四部 正常と異常

∈ 二五 正常な人の世界と、異常な人が世界構成へ参加すること

∈ 二六 正常性から出発する世界の超越論的構成

∈ 二七 世界構成にとっての誕生と死

∈ 二八 世界の正常な経験様式

∈ 原注・訳注

∈ 解題

∈ 訳者解説 山口一郎

∈ 索引

『間主観性の現象学Ⅲ その行方』

∈∈ まえがき

∈ 凡例

∈ 第一部 自我論(エコロジー)

∈ 一 自我と自己

∈ 二 自我に対する外的態度と内的態度

∈ 三 自我の複数化の可能性

∈ 四 絶対的事実としての自我

∈ 五 合致における他者

∈ 六 自我の類比体(アナロゴン)の経験

∈ 七 共存する他者の構成

∈ 八 万人にとっての同一の世界の構成

∈ 九 故郷と異郷、私と他者

∈ 原注・訳注

∈ 第二部 モナド論(モナドロジー)

∈ 一〇 自我とモナド

∈ 一一 モナドの現象学

∈ 一二 モナドという概念

∈ 一三 自我-意識-対象と裸のモナド

∈ 一四 自我論(エコロジー)の拡張としてのモナド論(モナドロジー)

∈ 一五 モナドのあいだの調和

∈ 一六 実体とモナド、モナドは窓をもつ

∈ 一七 モナドの個体性と因果性

∈ 一八 始原的自我(エゴ)とモナド論(モナドロジー)

∈ 原注・訳注

∈ 第三部 時間と他者

∈ 一九 想起・想像・準現在化

∈ 二〇 想起・予期・感情移入

∈ 二一 内在・超越・感情移入

∈ 二二 モナド間の時間の構成

∈ 二三 複数のモナドの相互内属

∈ 二四 再想起と感情移入の並行性

∈ 二五 感情移入と想起における自己構成

∈ 二六 自我と世界の虚構的変更

∈ 二七 想起と感情移入からモナドの複数性へ

∈ 二八 モナドの時間化と世界時間

∈ 二九 感情移入と中心化の変様

∈ 三〇 時間化とモナド

∈ 原注・訳注

∈ 第四部 他者と目的論(テレオロジー)

∈ 三一 モナドと目的(テロス)ー誕生と死

∈ 三二 原事実性の目的論

∈ 三三 目的論と愛の価値

∈ 三四 目的論と衝動志向性

∈ 原注・訳注

∈ 解題

∈ 訳者解説1 浜渦辰二

∈ 訳者解説2 山口一郎

∈∈ 索引

⊕ 著者・訳者略歴 ⊕

エトムント・フッサール(Edmund Husserl)

1859‐1938。ドイツの哲学者。現象学を創始し、「厳密な学としての哲学」を構築する。現象学の理念は、ハイデガー、サルトル、メルロ=ポンティ、レヴィナス、デリダなどに継承され、現代思想の諸潮流に計り知れない影響を与え続けている。

浜渦辰二(Sinji Hamauzu)

大阪大学教授。著書に『フッサール間主観性の現象学』(創文社)、訳書にフッサール『デカルト的省察』(岩波文庫)ほか。

山口一郎(Ichirou Yamaguchi)

東洋大学客員教授。著書に『存在から生成へ』(知泉書館)、訳書にフッサール『受動的綜合の分析』(国文社)ほか。