父の先見

角川春樹事務所 2012/光文社文庫 1999/角川文庫 1971/光文社カッパ・ノベルス 1964

装幀:芦澤泰偉・五十嵐徹 装画:田中達之

廃墟の中で鉄を盗み、鉄を食らって、保守反動国家に刃向かう。そんな連中が出没して、日本中が大騒動になった。そんなことを仕出かしたのは戦後の大阪にいっとき出現したアパッチ族だ。小松左京がその奇想天外な顛末を描いた。

『日本アパッチ族』は昭和SF史の黎明期を飾った破天荒な傑作で、昭和39年(1964)の東京オリンピックの年にカッパ・ノベルスとして発表された。早稲田に入ってまもなくのころ、まわりの学生たちがざわついていたので、すぐ読んだ。カッパの本は活字も読みやすく、ハンディなのに盛りだくさんで、えらく興奮した。

貧窮に喘いで屑鉄を盗む大阪のアパッチ族たちが鉄を食い、奇妙な連帯にめざめ、ついには国家に刃向かって殲滅させられていくという「そんな、アホな」という物語だ。なにもかもが法外で、異常なのである。のちに述べるように、ごく一部は事実にもとづいている話なのだけれど、ほぼ小松左京の想像力と妄想が生み出した展開と顛末になっている。その妄想がタダモノではない。アパッチ族が鉄人と化してしまう。「大阪はやるやんけ」と思った。たちまちオリンピック・ムードや新幹線開通など、吹っ飛んだ。

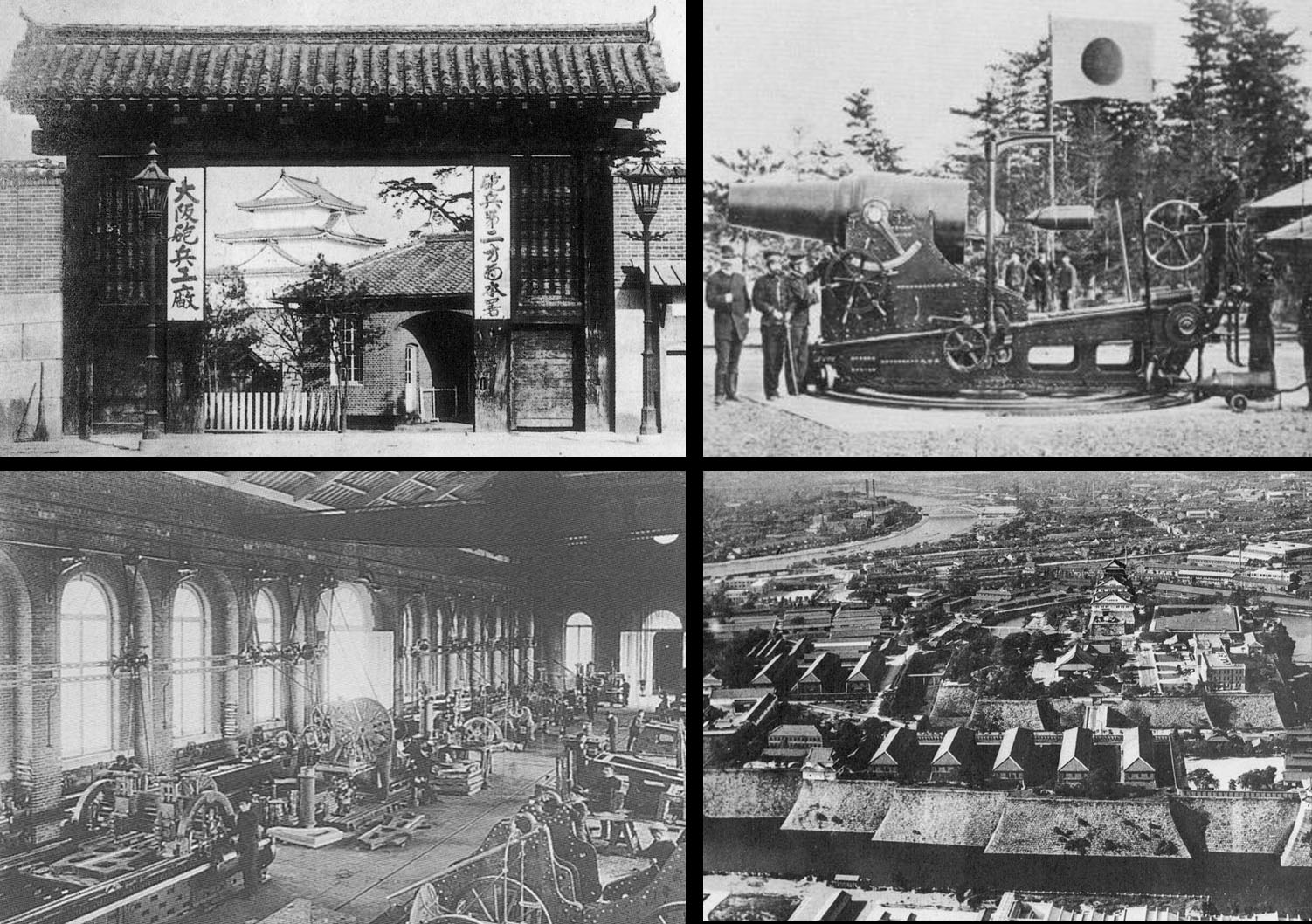

いまはシャレたOBP(大阪ビジネスパーク)という名の「緑なすビル街」になっている一画は、かつては36万坪の陸軍造兵廠(旧大阪砲兵工廠)というアジア最大の巨大な兵器工場だった。

明治3年に小屋掛けで発足し、少しずつ拡張されて、昭和の戦争期になると大日本帝国軍にとって最も重要な兵器や部品を製造する兵器工場になった。敷地もどんどん広がって、大阪城と猫間川に挟まれた杉山町にあたる区域を占めた。盛時は7万人近い就労者が勤務し、日本の命運を担う軍人たちが出入りしていた。

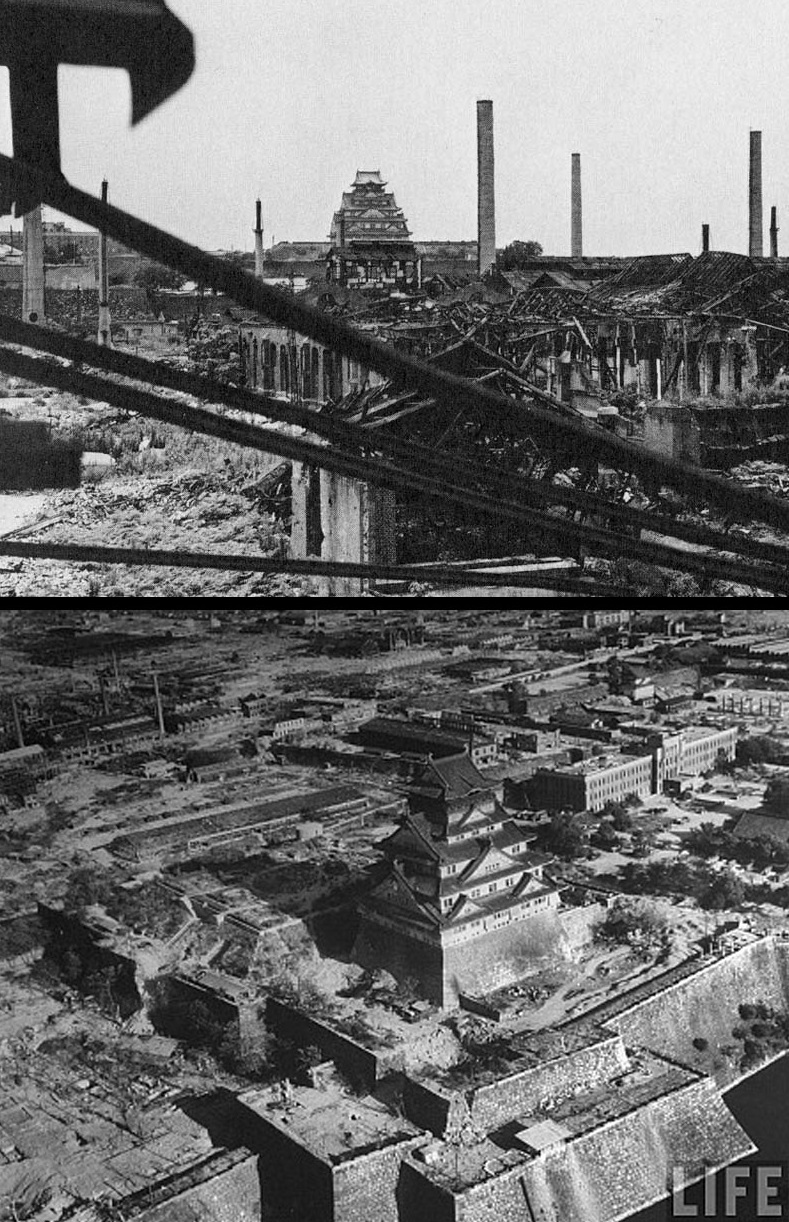

その施設が昭和20年8月14日、アメリカ軍B29の徹底空襲と大量の焼夷弾によって焼き尽くされた。原爆投下の直後、ポツダム宣言受諾の日である。

これで、あたり一面が荒涼たる広大な廃墟となった。その後、工廠跡はGHQによって賠償指定物件となって使用可能な兵器や資材は搬出され、昭和27年には国有管理地区となったのだが、それでも約3万台にのぼる機械や機材が荒れるままに放置された。

この「鉄の廃墟」に目を付けたのが、猫間川対岸のバラックに住みつくようになった約800人ほどの朝鮮人中心の通称「アパッチ」だ。かれらは夜陰に乗じて廃墟の中に忍び込み、鉄機器の解体を試みて鉄屑を漁り、これを次々に売り飛ばしていった。朝鮮戦争の直後とあって、1トンあたり3万円から10万円で買い取られた。杉山鉱山と呼ばれた。

不法行為だから、当然、警察が取り締まるのだが、イタチごっこが続く。それが実際にどんな事情だったかは、開高健の『日本三文オペラ』(新潮文庫)にも詳しい。「アパッチ」は約8カ月で掃討されたのだ。しかし、小松はこの経緯にもとづきながらも、そこにとんでもない妄想を加えていったのである。

時代は1960年代の途中、日本国憲法に対する反動がすすみ、とんでもない政策が制度化されている「別社会」になっている。そういう舞台設定にした。SF手法でいえばパラレルワールドである。この手法は1934年のマレイ・ラインスターの『時の脇道』のアイディアに端を発していた。

その別社会では「労働の権利」に対して「労働の義務」が浮上し、死刑を廃止したかわりに「追放」が制定されている。圧政日本なのである。

語り手を兼ねた主人公はキィ公(木田福一)だ。失業罪によって追放刑を申し渡されたというふうに仕立てた。その追放地が工廠跡だった。B門から放り込まれた。キィ公は迷路のような廃墟で、どでかい壊れた鉄器、赤茶けた錆に覆われた鉄製部品に出会う。不気味な静寂だ。

ただ容易ならざる気配がある。どうも先住者がいるらしい。やがて、それがアパッチだということがわかった。キィ公も追放者だが、アパッチたちもどうやら「無籍者」(無国籍者)なのである。小松はアパッチを「棄民の群」に見立てたのだ。

次に、ここからが一気に荒唐無稽になるのだが、アパッチを「鉄を食うことにめざめた一群」にした。アパッチの何人かが飢えを凌ぐために細かい鉄屑を炙って醤油やソースをかけて食べてみたら、元気が出てきたからだ。ついではガソリンや塩酸を飲料にした。そんなアパッチたちのリーダーは二毛次郎(にもう・じろう)という男で、酋長呼ばわりされている。ジェロニモ(次郎・二毛)のモジリである。

この酋長のもと、アパッチたちの皮膚は鋼鉄化し、臓器は銅化して、だんだん「鉄人」になっていった。

アパッチたちが鉄を盗み、鉄屑を売って生計をたてようとするのは事実通り、またそういう鉄泥棒を官憲が執拗に取り締まって逮捕をめざしたのも事実通りなのだが、小松左京はその官憲とのイタチごっこの闘いが、やがて国家に対する無謀な反権力闘争や革命闘争にエスカレートするように仕向けた。

アパッチの群は大阪の一角から日本全国に広がって「鉄を食いまくる日本アパッチ族」になっていったのである。そのため鉄を“産業の米”とする産業界が支障をきたし、ついに政府は軍隊で鉄人たちを潰すしかなくなった。アパッチ族も反撃する。兵器を次々に齧って使用不能にしていくのだ。かくて全面戦争になる。

それでどんな結末に向かっていったかということはネタバレになるのでさすがに伏せておくが、ともかくも一事が万事、左京ワールド全開なのである。

ディストピア小説といえば、そうであろうし、ユートピア小説だといえば、そうだろう。ただし、どっちにしてもかなり荒唐無稽だ。

棄民小説でもある。棄民小説はヨーロッパ文芸には多かったが、日本では島崎藤村(196夜)や北条民雄などの試みがあったとはいえ、ほとんど正面からはとりあげてこなかったテーマで、それもどちらかといえば『山椒太夫』型あるいは『破戒』型の、悲しさや差別感が立つものに偏っていた。棄民がやることが「おもろいもの」だったり、棄民たちが結束して反逆を企てる話はめずらしい。

だからこの話は、アンドロイド蜂起の話、ロボット反逆の物語、あるいは超人小説でもある。なにしろアパッチたちは1日平均6キロの鉄を食い、平均0・5リットルのガソリンを飲む。強靭にならないはずがない。けれどもそれで何かを破壊したり助けたいというわけではない。やむなくそうなっただけなのだ。そこには設計者もいないし、操作をしている者もいない。そこが左京的なのだ。鉄を食べて鉄化していくという発想は、のちのち塚本晋也の映画『鉄男』(1989)の原型になる。

ついつい時代社会や国家権力に刃向かうようになるところは、半村良(989夜)の『戦国自衛隊』のようでもあり(映画は斎藤光正)、本宮ひろ志(659夜)のマンガ『男一匹ガキ大将』のようでもあるが、ただし『日本アパッチ族』には伊庭義明や戸川万吉にあたる英雄がいない。

ジェロニモはただのおっさんで、牢名主にすぎない。ヒーローはすべてのアパッチ、みんなが「鉄食い」なのだ。主人公は反体制の「みんな」なのである。

或る一角に共同体のようなものが出現したという点では、井上ひさし(975夜)の『吉里吉里人』のようだが、それともちがっている。日本アパッチ族は独立もしないし、共通言語もつくらない。コテコテの大阪弁を喋るだけなのだ。だからコミューン小説ではないし、アナーキーでもない。どだい、文化がない。ひたすら痛快無比な反乱小説なのだ。

なんとも奇っ怪な小説を書いたものだ。いまなおこの話に匹敵するSFがない。先行していたのは1959年に発表された開高健の『日本三文オペラ』だった。

ルンペンのフクスケがスカウトされてアパッチ部落を訪れるという設定で、その泥棒力、その朝鮮人部落性、その暮らしぶり、錆びた鉄の色やモツ焼きの匂い、擬似共同体としての活力のある生態、そういうものがテンポのよい群像劇として描かれ、哀愁を漂わせていた。しかし開高は妄想を加えなかった。

ずっとのちの1994年に、梁石日(ヤン・ソギル 129夜)も『夜を賭けて』(幻冬舎文庫)でアパッチ族の実態を素材にした小説を書いた。こちらは本人が在日朝鮮人のアパッチ族として「あの現場」に実際にいたという決定的な経験にもとづいたもので、説得力があった。梁石日も参加していた同人誌「チンダレ」の金時鐘(キム・シジョン)の証言も反映されている。しかし小松は、こうした朝鮮人差別のことにはほとんどふれなかった。

大阪砲兵工廠がどういうところであったのかは、1999年に刊行された河村直哉の『地中の廃墟から――大阪砲兵工廠に見る日本人の20世紀』(作品社)が詳しい。大口径の大砲を量産していたようだ。初期は三の丸米蔵地(現大阪城ホール、太陽の広場など)だけだったのが、玉造口定番下屋敷跡(記念樹の森、市民の森)、京橋口定番下屋敷跡(現OBP)などに拡張され、ピーク時の工員数は7万人前後、出入り業者や関係者はなんと20万人を超えたらしい。B29の空襲以降、ここが放置されたのは不発弾があるせいだ。

では、このあとは小松左京本人のことについて話しておきたい。小松は生い立ち、関心事、作話才能、おもしろ主義、未来感覚、博識、世話好き、プロデューサー気質、技術過信、いずれも群を抜いて破格だった。

オヤジさんが金属加工の町工場をおこし、4歳から西宮で育った(途中、尼崎にもいた)。昭和6年(1931)の生まれ。兄貴はオヤジの影響で京大の冶金工学を出て三洋電機のエンジニアになった科学技術屋気質だったので、弟には「科学の目と手」を仕込んだようだ。

仕込まれたけれど、左京少年は映画や本やマンガや芸能(歌舞伎や文楽も)やお笑いのほうがずっと好きで、第一神戸中学時代は「うかれ」という渾名(あだな)をつけられていた。陽動派で、つまりはかなりの「いちびり」だったのである。

その一方、戦時中だったので、当然ながらずっと戦争のことが気になっていた。少年は自分がいつ軍隊に入ってどこの戦場に行くのか、それが気掛かりで、実際には14歳のときに原爆が落ちて敗戦になったけれど、きっと自分も戦いに参加するのだと思っていたようだ。

だから戦後しばらくは、沖縄で自分と同じ中学生が銃をとって死に、近い年齢の者たちが特攻隊になって散華していったことを知ってショックをうけた。それがトラウマにもなった。2008年の『小松左京自伝:実存を求めて』(日本経済新聞出版社)がそのへんのことを証している。

昭和23年に三高に入学、続いて学制改革で京大に入りなおし、イタリア文学科を選んだ。ダンテ(913夜)の『神曲』にえらく感動したためだ。

在学中は日本共産党に入党すると京大作家集団に参加して、高橋和巳や三浦浩と交流し、そのころデビューしたての安部公房(534夜)を愛読した。共産党入党は戦争反対の意志のためだったらしく、ソ連の原爆開発に反対できない党の姿勢に疑問をもち、やがて離党する。卒論はイタリアの戯曲家ルイジ・ピランデルロ。狂気と正常を鏡の背面から取り出すような画期的な手法を開拓した作家だ。

昭和34年(1959)、早川書房が福島正実の編集による「SFマガジン」を創刊した。小松はすぐにロバート・シェクリィの『危険の報酬』(創元SF文庫「SFベスト・オブ・ザ・ベスト」所収)に衝撃をうけ、自分もSFを書こうと思い、第1回空想科学小説コンテストに応募した。

2、3作書いたあたりで、福島がめざとく注目した。さすが福島だ。昭和37年(1962)、「SFマガジン」でデビューした。『易仙逃里記』である。これで一気にSF作家の仲間入りをはたすと、昭和38年には日本SF作家クラブの創設に参加し、『紙か髪か』『地には平和を』などを発表したのち、『日本アパッチ族』がカッパ・ノベルスで大当たりした。

『日本アパッチ族』の評判は予想以上にすごかった。梅棹忠夫(1628夜)が小松のことをおもしろがって自宅の梅棹サロンに引っぱりこんだ。「いちびりの左京」の才能がむくむくあらわれていった。おもろい左京、八面六臂の左京の登場だ。

ラジオの「題名のない番組」「ゴールデンリクエスト」などで愉快なトークを発揮し、ベ平連の呼びかけ人になり、折からの大阪万博の準備会に加わり、日本未来学会の創設に力を入れたりした。いずれも梅棹人脈の発展だったろう。いっとき川添登、加藤秀俊、川喜田二郎、小松の4人が「KKKK団」を名のったこともあった。

1970年、昭和45年、大阪万博は延べ6400万人の入場者となって大成功となった。小松は全体のサブテーマ委員で、太陽の塔の内部展示を石毛直道らとともに仕切った。同じ年に「国際SFシンポジウム」の開催にこぎつけて、アーサー・C・クラーク(428夜)、ブライアン・オールディス(538夜)、ジュディス・メリルらを招いた。こうした出来事については『やぶれかぶれ青春期・大阪万博奮闘記』(新潮文庫)などに顛末を書いている。

日本SF作家クラブの創設(1963)には最初から参加して、80年代には星新一・矢野徹につぐ3代目の会長に就任した。徳間書店をスポンサーにして日本SF大賞も創設した。

ここまででわかるように、小松の発想製造元はすべからく「大阪」なのである。早口で大阪弁を喋り、関西文化人と徒党を組み、大阪のことなら何でも「うかれ」と「いちびり」で力を貸した。

万博を皮切りに、全5回の「大阪咲かそ」のプロデューサーを務め、1990年の「花博」(花と緑の博覧会)では泉真也・磯崎新とともに総合プロデューサーになった。1977年から5年間は、大阪フィルハーモニー交響楽団の「大フィルまつり」の企画構成を引き受けた。「関西で歌舞伎を育てる会」の代表世話人は20年に及んだ。

大阪バンザイである。この「大阪」は梅棹忠夫、京大人文研、ABC朝日放送、京都信用金庫、川添登、そして小松左京がおもしろくさせたものだった。それが開高健、藤本義一、筒井康隆、サントリー、桂米朝(1693夜)、タカラヅカ、松竹新喜劇、田辺聖子、花登筐、阪急文化、松下幸之助、富岡多恵子、阪神タイガース、吉本興業などの「やったるで」の発想や表現とあいまって、大阪文化史上最高密度の複合起爆装置となった。そういうご時世だった。

小松は「未来」派でもあった。「技術」大好き派でもあった。SF作家とすれば当然かもしれないが、実はそうではない。多くの作家はそれほど未来に楽天的ではないし、技術を過信していない。ところが小松は「未来に及ぶこと」「技術を導入すること」に目がない。未来学会に献身したのもそのひとつだが、電化製品にも目がなかった。日本では電卓が昭和39年(1964)に登場するのだが、すぐに使いまくった。当時、13万円の電卓だ。ワープロも東芝がJW−10を発売した直後にすぐさま導入した。630万円した。

こうした未来好き、技術好きは高度成長期の日本にはぴったりだったのだが、そういう小松がちゃんと評価されてきたかというと、小松本人が嘆いていたのように、そうでもなかったのである。とくに作家としての評価が低かった。

たしかに小松のSF作品はどれもが傑作とは言い難い。長編では『復活の日』(1964年書きおろし)、『果しなき流れの果に』(1965年から「SFマガジン」連載)、『日本沈没』(1973年書きおろし)、『さよならジュピター』(1980年から「週刊サンケイ」連載)、『虚無回廊』(1986年から「SFアドベンチャー」連載)など、話題作を次々に発表した小松なのだが、ぼくにも『日本アパッチ族』が強烈すぎて、あとのものがやや萎むのだ。

それでも10年ほど前に読みなおしてみて、見方を変えた。なかで『果しなき流れの果に』と『虚無回廊』がよかった。

『果しなき流れの果に』は、葛城山の中生代の地層から砂時計が発見され、その砂時計は奇妙なことに砂がずっと流れ続けているという謎から始まる。理論物理研究所の助手の野々村と番匠谷教授がこの謎に挑むのだが、やがて関係者が行方不明になったり、意識に変調をきたす。「クロニアム」というキーワードが浮上するものの、手掛かりが掴めない。たちまち時空が何億年ものスパンで動きまわって、登場人物たちに絡むのである。大原まり子が「ワイドスクリーン・バロック」と名付けたけれど、まさに広域時空バロックだ。

『虚無回廊』は、地球から5・8光年の宇宙空間に出現したバカでかい円筒体SS(長さが2光年)の正体をめぐる話である。超AIを研究する遠藤秀夫が、AI(人工知能)ならぬAE(人工実存)を開発した。第2号AEのHE2には遠藤の人格がインストールされた。このHE2をSSに送りこんでみたところ、そこに複数の地球外知的生命体が活動していた。HE2はサブAIに6つのVP(仮想人格)をつくり、SSの謎を解明していく。

VPとはヴァーチャル・パーソナリティのことをいう。終盤、話の展開を失って小松が焦るのが見えてくるが、途中まではスタニスワフ・レム(1204夜)やフィリップ・K・ディック(883夜)を超えたいという執念が結実していたのだろうか、かなり読ませた。

長編にくらべると、短編にはドキッとさせるものが多い。小松は「歴史解釈には“もしも”を入れるべきである」という主張の持ち主なのだが、その「もしも」がドキッとさせる。

『地には平和を』は太平洋戦争が終結しなかったらという話、『戦争はなかった』は太平洋戦争の記憶を喪失した男の話、『霧が晴れた時』は空襲で焼け出された少年が世話になった屋敷で見聞する驚くべき顛末の話、『召集令状』は人間蒸発とかつての召集令状が関係あったという話。これらには特攻隊になれなかった少年期が生きている。

短編ホラーもいい。『骨』は庭を掘っていたら骨が出てきたのだが、さらに掘るとだんだん新しい骨が埋まっていたという地層の話、『くだんのはは』は開かずの部屋のヴァージョンで、その部屋には怪物の「件」(くだん)がいたという話、『すぐそこ』は静かなのに逃げ場のない場面に主人公がどうしても出会ってしまうという話だ。

日本ものでは、家族に内緒で数寄三昧の別業をつくる男を描いた『宗国屋敷』、戦国の大坂にあった秘密の抜け穴を追った『大阪の穴』、浮世絵をヴァーチャル=リアルに探検する『ホクサイの世界』などが、愉しめた。そのほか、ファンタジーとしては『星碁』が、コメディとしては披露宴で酒を飲みすぎた男が初夜で勃たなくなる『異次元結婚』などがおもしろい。

最近、角川文庫が「小松左京短編集」を東浩紀や大森望にセレクトさせているが、ぜひ、読まれるといい。

ところで短編の『アメリカの壁』(文春文庫)について、丸谷才一(9夜)と木村尚三郎と山崎正和が鼎談をしているものがあって、これが案外に興味深かった。

話は、アメリカと日本をのべつ往復している男が、アメリカでの仕事をすませて帰国しようとしていたら、知日派の友人が「アメリカに定住しないか」と言う。ハハハと笑って飛行場に行くと国際線が次々にストップしている。国際電話も通じない。やがて原因がアメリカの周囲に「霧の壁」が生じたせいだとわかる。だから電波のコミュニケーションもできない。アメリカが孤立してしまったのだ。

気象異変だと思われたのだが、そのうちこれが政治家・軍部・産業界・文化的知識人たちの陰謀だったことがわかる。アメリカが極度のモンロー主義を強行したのである。アメリカさえよければ、外の世界はどうなってもいいという政策の実現だった。そこで、この男と何人かの“外人”が超音速ジェット機を使って、不幸なる外の世界に飛び出して行く。そういう話だ。

これを山崎は小松の日本的な抒情性によるものだと見る。ドライになりきれない。そこがいいと言う。丸谷はその抒情性が本格的じゃないからSFに逃げたと言う。だから小松作品はどれも「あらすじ」ばかりになっていると批評する。そこは中村真一郎もそうなのだが、日本の知的な作家がよくそうなる。中村の推理小説は長編の「あらすじ」で、アタマがどんどん先にいくので詳細が書けなくなっているのではないかとも指摘する。

木村は、『アメリカの壁』はよく書けている。アメリカはアメリカで、ヨーロッパはヨーロッパで、日本は日本でやれようという気持ちがうまく出ている。そういう極端なモンロー主義からアメリカの擬似的な善良性と日本人の狼狽を描いていて、いいんじゃないかと発言する。それで山崎が、そうした見方は小松の日本的抒情力だというのだ。三人の知識人が小松左京をどう見ているのか、よく伝わってきた。小松一人がトランプの登場を予告できていたのである。

小松作品についての見方は、おそらくこれからやっと本格化するのではないかと思う。すでに巽孝之が『SFへの遺言』(光文社)や『日本SF論争史』(勁草書房)で、長山靖生が『日本SF精神史』(河出ブックス)で大きな視点を投げかけて、さまざまな見方を披露してきたが、最近では東浩紀のゲンロン・カフェなども小松再評価の狼煙を上げている。

片山杜秀の『見果てぬ日本』(新潮社)なども出色だった。やはり小松は日本人コマツサキョウあるいは大阪人コマツサキョウとして議論したほうがいいようにも思う。

ちなみに「酔生夢死浪人日記」というブログが、小松左京の作品の際立つ特徴を、「極大と極小のつながり」「管理と本能の衝突」「環境からの逆襲」においていたが、当たっている。「管理と本能の衝突」というテーマから新たな小松に関する議論が広がっていくようにも思える。

小松の日常やクセや考え方については、長らく秘書やマネジャーを務めていた乙部順子の『小松左京さんと日本沈没 秘書物語』(産経新聞出版)が涙ぐましい。昭和の大きな知性がどういうものかを見たと書いている。とくに「未来をあきらめない」ということを何度も強調していた。

小松左京、2011年7月26日、肺炎で亡くなった。80歳だ。猛然たるヘビースモーカーだった。ぼくにはそこがなによりの同志なのである。左京というペンネームは「左がかった京大生」からきているらしいが、左京というより「未京」というのがふさわしい。

⊕ 日本アパッチ族 ⊕

∈ 著者:小松左京

∈ フォーマット・デザイン:芦澤泰偉

∈ 表紙イラストレーション:門坂流

∈ 装画:田中達之

∈ 装幀:五十嵐徹(芦澤泰偉事務所)

∈ 発行者:角川春樹

∈ 発行所:角川春樹事務所

∈ 印刷所:中央精版印刷

∈ 製本所:中央精版印刷

∈∈ 発行:2012年11月18日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ まえがき

∈ 第一章 追放

∈ 第二章 アパッチ族の中で

∈ 第三章 衝突

∈ 第四章 アパッチ脱出す

∈ 第五章 アパッチ、進出す

∈ 第六章 政府乗り出す

∈ 第七章 動乱への序曲

∈ 第八章 大アパッチ戦争

∈ エピローグ

∈∈ 解説 巽孝之

⊕ 著者略歴 ⊕

小松左京(Sakyo Komatsu)

1931年、大阪市生まれ。京都大学文学部卒。61年『地には平和を』でSFコンテスト選外努力賞。64年に処女長篇『日本アパッチ族』を発表。73年『日本沈没』で日本推理作家協会賞、85年『首都消失』で日本SF大賞を受賞。他に『復活の日』『エスパイ』『継ぐのは誰か?』『小松左京全集完全版』など著書多数。2011年に逝去。