父の先見

晩聲社 1979 2004

編集:鈴木幸一・和多田進(晩聲社) 写真:英伸三

装幀:(ちくま文庫)金田理恵

朝は飯と味噌汁を二杯ずつ。まちがってもパンと牛乳では朝を送らない。「アメリカ女を女房にしたおぼえはない」からだ。昼は27年間を手弁当で通し、ひたすら町工場に通った。相手はたいてい鉄だった。

東の横綱が大田区である。西の横綱は東大阪だ。どちらにも、町工場が密集し、いまも超ハイテク部品からローテク機具を作っている。小関(こせき)智弘はその大田区の魚屋に生まれ(途中で廃業)、12歳で敗戦を迎えたときは指で押すとべこべこ音がするトタン屋根のバラックから学校に通っていた。工業高校を出てからは旋盤工として、品川・馬込・大森・糀谷(こうじや)・六郷・下丸子などの町工場を転々として、その大半を手弁当で送った。

昭和40年代、大田区には3000をこえる町工場がひしめいていた(数え方によるのだろうが、いっときは1万以上あったようだ)。大田区はB29の爆撃で海寄りの地区が壊滅し、そこに戦後の零細工場がトンテンカン・トンテンカンと次々にあらわれた。日本の戦後復興を支えた京浜工業地帯の未曾有の急成長は、この大田区の町工場の下請け技術によるものだった。

数人からせいぜい十数人の職人の現場。鉄が唸り、ベルトが回転し、グリスが滑る。高度成長とともに機械部品の需要は一挙に膨れ上がっていった。そのたびに熟練工が腕を発揮する。

しかしそうした町工場は、町工場に下請けを発注する親企業が合併したり代替わりするたびに、だんだん打撃を受けることになる。そこにME(マイクロ・エレクトロニクス)が登場してくると、有能な職人をかかえた町工場はだんだん歯抜けになっていった。日本特殊鋼が大同製鋼に吸収合併されたとき、小関がいた町工場があっけなく潰れた。小関はそこに12年間、NC旋盤工として働いていたのである。

小関の前途はどうなるかわからなかったが(ずっとそんな日々だったようだけれど)、一貫して旋盤工であることを誇りにしてきた小関は鉄粉を浴びる日々のなか、ひそかに「文章による町工場」を生まれさせていく。仲間を募って『塩分』という文芸サークルも立ち上げた。それがかつて誰も綴れなかった「町工場の職人リテラシー」の開花になった。

この本はたいへん有名な本だ。

晩聲社のエディットプロデューサー和多田進が、社会問題を突く「ルポルタージュ叢書」を鋭意に刊行しはじめたとき、ぼくは杉浦康平(981夜)のスタジオで次々にセンセーショナルなカバーデザインが校正刷りになっていくのを見ていた。小関が町工場をルポした『春は鉄までが匂った』はその中の一冊だった。

なんとも瑞々しい文章である。文章としての要訣を心得ていて、かつ工場の事情と機械部品のイメージと職人の技能をつなげていくという「機会の音がする新しい文体」をつくっていた。それだけでなく、工場職人たちの技能と人柄を入れ替わり立ち代ってスケッチしつつ、自分の生き方と日本の技能に滲む哲理を綴ってみせた。

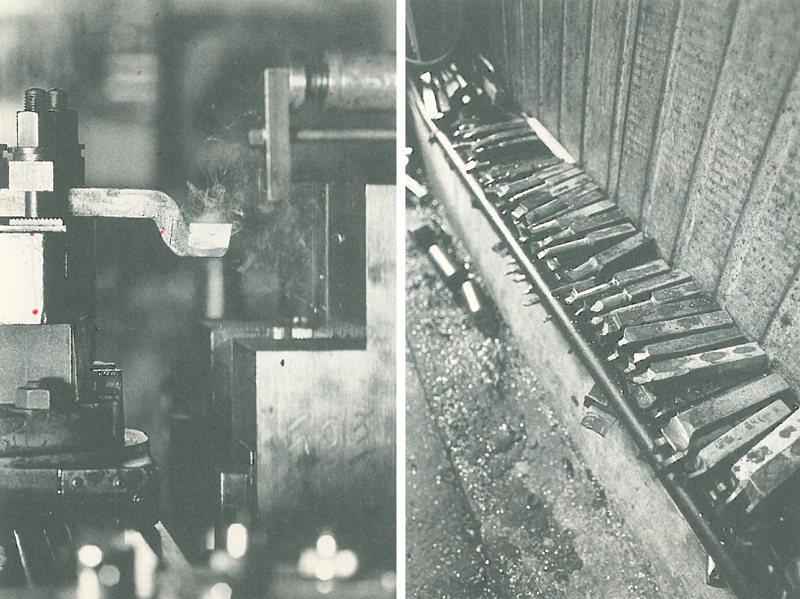

添えられた英伸三の黒光りする工場の鉄部品たちのモノクローム写真もよかった。ぼくは60年代後半から英(はなぶさ)の写真とプリント技術には注目していた。英は早くから農村の女たちが電子部品工場の下作業をしていた光景を撮ったり、盲学校の日々を追ったりしていたのである。

その後、晩聲社も小関智弘もたくさんの本を世に生み出していった。町工場めいた版元の晩聲社もがんばったが、小関の執筆力もたいへん旺盛で、ルポライターとも作家ともなって、いっときも休むことがなかった。

小説は『錆色の町』『羽田浦地図』(文芸春秋)などで直木賞や芥川賞の候補になったし、ルポルタージュ型の『町工場の磁界』『町工場の人間地図』(現代書館)、『鉄を読む』『鉄が泣く』(晩聲社)、技能論エッセイともいうべき『仕事が人をつくる』(岩波新書)、『職人力』『職人学』(講談社)などは、そのつどが代表的な著作となった。

小説もエッセイも、すべて町工場が舞台なのである。『大森界隈職人往来』(朝日新聞社・岩波現代文庫)は日本ノンフィクション賞をとった。少し視点が動きすぎるところもあったが、いずれも新鮮だった。けれどもぼくには、もう40年ほど前の一冊なのに、最初の『春は鉄までが匂った』がやっぱり忘れられない。

旋盤工はどんな製品の部品も削る。カメラ、自動車、ジェット機、タンカー、人工衛星、原子力発電装置、なんでも削る。町工場では虚勢は通じない。「楊枝一本削ったこともないくせに、何をえらそうなことを言うか」と見破られる。

どんな仕事も0・1ミリの狂いも許されない。仕上げにはさらにコンマ3桁の精度が要求される。治具(ちぐ)もよくよく選ぶ。段取り、バイト(刃物)の選択、形状の見極め、刃石の研ぎ方、周達ぐあい、送りの遅速、加工時間の長短など、どんな局面にも神経を集中させねばならない。

次々に導入される新たな大型加工機械にも習熟していかなくては、あっというまにおくれをとっていく。大型NC旋盤、穴をあけネジをたてるボール盤、平面削りや溝掘りをするフライス盤、それらの作業能力を兼ね備えたマシニングセンター、上下左右の加工ができる複合フライス盤など、よほど覚悟して研修を受けておかなければ動かせない。当時の大田区と東大阪の技術革新は数ヶ月ごとに工作機械を変容させていたのだ。

それでも職人には「感触」というものがある。精度はその感触とともにあるとも言うべきだ。小関がながらく相手にした特殊鋼は何百キロ、何トンという代物なので、最初から精密な削りになるわけではなく、超硬バイト(金属粉末をかためた刃物)を用いる荒削りの作業になるのだが、そのぶん鉄の感触が異なってくるらしい。S45CやSF60などという柔らかい鋼を削ると、まるでリンゴを削るようにさくさくする感じがするという。「指先で聞く感触」なのである。

小関は1964年の東京オリンピックの年の春に、大森西の工場で一人の先達職人に会う。藤井幸男といった。小関はそれまでいくつもの町工場を渡り歩いて13年の旋盤工としてのキャリアを積んでいた。結婚して3人目の子が生まれたばかりの31歳だ。先達の藤井は43歳だった。

一回り違いだが、技能はべらぼうに凄かった。腕と発想力が組み合わさっている。なぜこんなに凄いのか、その秘密を知りたいと思っていたところ、藤井が最初に教えたのはキリコを見るということだった。キリコは旋盤の下に散らばる鉄屑のことだ。いわば残りカスである。しかし藤井は言った、「キリコを見れば技も腕も、みんなわかるよ」。はっと膝を打った。

あるとき小関が直径15センチ、長さ1メートルほどの深い穴をあける仕事をしていた。剣錐(けんぎり)で作業をするのだが、深穴作りは重いハンドルを一様に回していくだけでもかんたんではない。難儀する小関を見かねた藤井が近寄ってきて、そのへんにあった古いカレンダーの裏にマンガ(略図)を描いて、こう言った。「さっき倉庫を見てきたんだが、あそこにガラクタの旋盤が埃を被っているよね。あれを引っ張り出してきて深穴専用の旋盤に改造してみないか」。

さっそく二人は仕事にかかった。2、3日するうちに新しいボーリング専用機ができた。

藤井はいつもこういう工夫をやってのけたのだ。そんなことをしなくとも新作のボーリング機械を購入してもらえばいいのに、藤井は断じてそうしなかったのだ。のちにおそるおそる聞いていみた。「藤井さんは、どうして技術の進歩に屈しないんですか」「そうさなあ、負けたくないからよ」。

超硬合金バイトの出現は町工場を一変した。鋼に焼き入れをして鍛造した刃物たちとはまったく異なる金属切削の実力なのだ。それまでのどんなバイトでも考えられないほどのスピードで鉄を削っていった。

しかしそんな超硬チップも、いまでは年間1000万個ほどが日本の工場で使い捨てられている。温泉の流し場の10円カミソリのように、刃先が使い捨てチップに加工されたからだ。

従来は、乱暴に使うので刃先がいかれてしまっていた。手入れをしないためである。そんな事情が進んでいた時代、小関の目からウロコがごぼっと落ちたことがあった。『職人学』に書いてある。

ある研修会でこんなことを説明した男がいた。みなさんはバイトで鉄を削るのは鉄を「切っている」と思っているようだが、そうではない。超硬バイトの先端は切っているのではなく、「割っている」んです。

カミソリで肉を切るのは刃先で切っているのですが、超硬バイトは鉈(なた)で割っている。鉈で木を割るときは鉈の先端は木に触れてはいないのです。鉈の両脇で木を割っている。みなさん、わかりますか。

青天の霹靂だった。こういうことにドキッとするのが小関の小関らしいところなのだろうが、たちまち、しばらく前に別の先輩が「超硬の刃先を研いだら砥石で刃先を殺してやるのがいいんだ」と言ったことを思い出した。

なるほど砥石を軽く手に持って刃先を3、4回そっと撫でる感じで押してみると、刃先に一本の細い線が見える。これが刃先を殺して刃先を生かすということなのか。そうか、そういうことだったかと悟った。

以来、小関は「刃先を殺す」ということこそ、職人の技の真骨頂だと思うようになった。だからこのことはどんな工場に行っても熱弁をふるい、本の中でも紹介するようにした。「刃先を殺して刃先を生かす」とはいかにも日本の職人ならではの、まるで柳生の活人剣のような話であった。

町工場では、かつてはヤスリ一本で金型を作っていた。そこには町工場がそもそもはトンテンカン、トンテンカンの鍛冶屋から出てきたことを思わせるものがあった。

やがて放電加工機や治具ボーラーがそんな技能を必要としなくさせた。それらは高精度な仕上げを機械ですいすい自動処理してくれる。それはそれでいいのだが、そうなると、そこに「標準化」が確立して、どんな工場もその標準にもとづいて仕事をしなければならなくなる。

標準化は製品や商品のためのものである。だからこんなものは職人には何の効果も学習ももたらさない。機械頼みになるだけだ。ということは、標準化に合わせた工場にはろくな職人がいないということになる。これではまずい。

いっぱしの腕前を育てたければ、まったく別の利き目で職人を選ぶべきなのである。とくに町工場には渡り職人が多いので、どんな腕をもっているかをあらかじめ試す必要がある。

あるダイメーカー(金型メーカー)では正五角形のオスとメスの金型を作らせてテストする。オスとメスがびたっと嵌め合うかどうかを試すのだ。そのためこのテストは「スッポン」とも呼ばれる。オス・メスがスポッと音もしなやかに嵌め合うかどうかを見るからだ。

こういうことを職人たちは「機械にニンベンをつける」と言う。標準化は工場からニンベンをなくしてしまうのだ。

小関の『職人力』に三鷹光器のことが出てくる。1978年、三鷹光器に宇宙航空研究所からNASAのスペースシャトルに搭載する特殊カメラを製造しないかという話がきた。

もともと天体望遠鏡の部品作りや組み立てをしていたとはいうものの、10名足らずの町工場にそんなことができるはずがないと言われた。が、しばらくしてみごとに金的を射止めた。その後、三鷹光器は非接触精密測定器分野に進出し、スペースポインター・シグナスという脳外科手術用機を主力製品として、40名ほどの工場になった。

その三鷹光器の採用試験がたいへん興味深い。ぼくも唸った。こういうものだ。

まず応募するには高卒であれ大学院出身であれ、葉書にテニスボールの絵を描いて送ってこなくてはならない。球体をどのように描くのかを見るためだ。これで合格すると入社試験日が通知され、応募者が揃う。

お題1は自分の顔を描き、ついで電球を描く。自画像を描けないようでは職人としての自分に責任がもてないし、電球が描けないようでは透明な立体がわからない。お題2は一枚の紙が与えられ、そこに図面を引いたうえで紙飛行機を作る。切っても折ってもいいが、紙は一枚だ。お題3はその飛行機をみんなの目の前で飛ばすのだ。作業結果が一目瞭然になる。そしてお題4でやっと簡便な図法などの筆記試験になる。なんともすばらしい。

もう20年以上続いているテストらしいが、一人も合格できない年もあったという。まさに標準化に負けない職人力を試したテストだった。

間口は広くして、奥行きに向かえるようにする。そしてどんなときにもタカをくくらない。これが小関が到達した「職人気質」というものだ。ノーベル化学賞をもらった島津製作所の田中耕一にも、北九州マイスターの機械加工マイスター第1号になった生野保幸にも、金型メーカーの日進精機の太刀川洗吉にも、そういう職人気質があった。

五感も澄ましておくべきだ。純度の高い金属しか扱わない平野清左衛門商店の職人は金属を舌で嘗め、川口の笠倉鋳工所の職人はキューポラ(溶鉄炉)の中のゴオゴオという音と風を聞き分ける。カズモノ(数量物)を見て不良品をすぐに発見できる目も必要だ。ネジの職人集団をかかえる森下黄鋼鋲螺の酒徳利一はネジが積まれた山の美しさで見極める。何かおかしなものが混じっていると、山は美しくないという。

これらはまとめて「勘」とか「コツ」などと言われてきたが、実はかなりの複合的な判断力にもとづいたものなのである。こうした複合力は特定の視力や聴力があったからといって養えない。つねにイメージングの努力をしていないかぎり、勘もコツも気質も身につかない。

そのイメージングにもイメージを追う順番がある。あたまから追うことも、途中から前後に行き来することも、おしりからイメージを戻っていくことも往還自在にできなくては、名人や達人にはなれない。

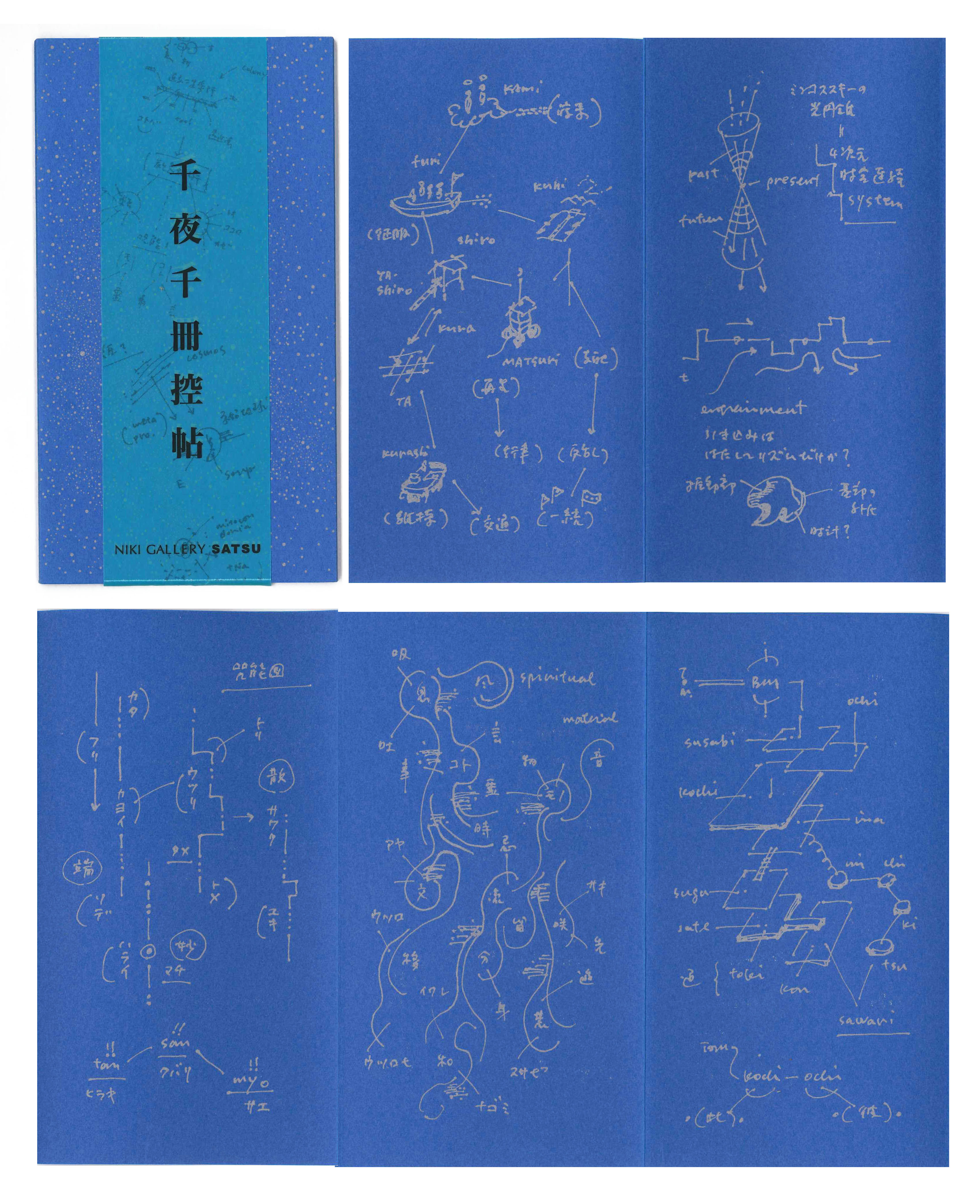

こんなところでぼくの話をするのはおこがましいが、ぼくが編集職人だとすれば、やはりどこからでもエディティング・イメージが動くような訓練を欠かしてこなかった。

たとえば1冊の本を読みおわったら、あたまからも、途中からも、おしりからもその1冊をサマライズできるようにしてきた。そのために機械でいえば部品の設計図にあたる目次を何度も見るようにした。その目次のどの部分からもストリームやスコープが出てくるように自分を仕向けてきたのだ。

それをしばしばドローイングにしておくことも、ずいぶん訓練した。本を読むということは目に見えない知のルートを複雑に動きまわる体験をすることなのだが、そのイメージプロセッシングの脈絡は目次にはあらわれていない。ぼくの体験の中にあらわれる。そこでその自在な動きを柔らかい一枚紙のドローイングにしておくわけなのだ。

ところで、職人には矛盾しあうようなことをこなせる能力も求められている。みっちり仕上げることも、ゆるく組むこともできなくてはまずい。職人はハードアイとソフトアイを同時にこなすのだ。

レンズ職人の仕事ではレンズにヘソがあれば失格である。レンズの中心部の磨きのムラがヘソだ。仮に収差ゼロの非球面レンズなどという高性能のものを作るには、この基本的なムラを生じさせない根本技能が問われてくる。しかし、機械というものはおもしろいもので、ムラがないとうまく動かないこともある。

キサゲという金属加工の方法がおもしろい。平滑面の高い2枚の金属部品を重ねて動くようにするとき、二つが密着してにっちもさっちも動かなくなることがあるのだが、これは摩擦熱によってリンキングがおこるためだ。そこで、わざと僅かな窪みをつくって潤滑油がうまく二つの平滑面を滑らせるようにする。ムラをつくるわけである。その窪みをつくるのがキサゲ加工だ。スクラッパーというキサゲ鑿が使われる。

かつての職人たちはこのキサゲでつくった油だまりの微妙きわまりないムラの特色に、「元禄」「三日月」「千鳥」といった名前をつけた。日本刀の鑢目(やすりめ)や地肌にも「檜垣」「地蔵」「火炎」「泡くずれ」「ひじき」「縮緬」といった用語があったものだが、さらに優雅な名をつけたのだ。

機械職人はムラを完璧に除去もできるし、必要なムラを作り上げもする。そんな判断は人工知能がいくら発達してもカバーしきれまい。

春は鉄までが匂っていた。

きっとそういうことがあるんだと思う。ぼくがそれに少しだけ近いものに包まれたのは、28歳で世田谷三宿の6畳4畳半の三徳荘を選んだときだった。

アパートの真ん前が道路を挟んで塀をめぐらせた山元オブラート工場で、高い煙突が立っていた。中を覗いたことはないが古い煉瓦とモルタルの工場が何棟か並んでいた。毎朝毎夕、その佇まいを見るだけで嬉しくなっていた。隣が小さな一軒家ふうの町工場である。夕方6時近くまで黒いベルトがごとごと回って、鉄製の古い機械がゆっくりがちゃこん・がちゃこんと動いていた。親方と職人2人しかいない。町工場というより町屋工場だった。

逆隣りは小さな空き地をおいて小さな老夫婦の魚屋で、その2軒先にプロペラ飛行機乗りでもある栗原清司の床屋があった。ぼくはこんな界隈に囲まれた三徳荘で「遊」を構想した。あとにも先にも、坊主頭になりたくなったのは、三徳荘にいたときだ。

あまりにも貧乏だったので夏はソーメン、冬は稲荷ずしの日々だったけれど、たまに近くの定食屋に行ってアジフライ定食を食べていると、たいていオブラート工場の職人や鉄工所の職人がやってきて、強烈な口と腕っぷしでと何品かのおかずと丼めしと味噌汁をほうばっていた。春は鉄も男も黙々と匂っていると感じられたのが、このときだ。

1968年前後のことだった。あのころの日本には、町のそこかしこに「力」と「音」と「体」があった。ぼくを育てた活版印刷屋の「色」があった。すべて電話器は固定になっていてコードを引っぱるしかなく、葉書は手で書いてポストに入れるしかなかった。どんな手立ても「場」をもっていたのだ。ここにはどうしても失ってはならないものがあったはずである。

ところが、この失ってはならないものが取り戻せなくなっている。だとしたら、これからの日本はコージョー(工場)ではなくコーバ(工場)によって、シジョー(市場)ではなくイチバ(市場)によって力を蓄えるべきなのである。職人もコーバやイチバで何か根本的なものを取り戻さなくてはならない。まずは小関智弘を読まれたい。

⊕『春は鉄までが匂った』⊕

∈ 著者:小関智弘

∈ 出版社:筑摩書房

∈ 発行者:菊池明郎

∈ 印刷所・製本所:中央製版印刷株式会社

∈ カバーデザイン:金田理恵

∈ カバー写真:英 伸三

⊂ 2004年4月7日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 一本十銭の楊枝―まえがきにかえて

∈ わたしのNC事始め―四十五歳の見習工

∈ カバのあくび―プレス機械をつくる町工場

∈ 月とスッポン―金型づくりのむかし、いま

∈ そのまた裏通りを生きる人々―倒産工場の同窓会

∈ 仕事の虚と実と―蘇る人たち

∈ オヤジさんの宿命―汚れ、傷つきながら

∈ 町工場はどこへゆく―生き残ることの意味

∈ わたしのへその緒―わが父親への挽歌

∈ 蟄居するとき―ひとりだけの工場

∈ 現場百回―いやらしさとむきあうこと

∈ いまを苦しむ―貧すれど鈍せぬ人たち

∈ 必要なのは勇気と…―町工場たのし、かなし

∈∈ 内部応力あるいは鋼の腹の中―あとがきにかえて

⊗ 執筆者略歴 ⊕

小関智弘(こせき・ともひろ)

東京市大森区(現・東京都大田区)生まれ。東京都立大学附属高等学校卒。大田区周辺の町工場に旋盤工として勤務。1960年代から『新日本文学』や同人誌『塩分』などを舞台に小説を発表、1977年『錆色の町』で直木賞候補、1978年『地の息』で同、1979年「羽田浦地図」で芥川賞候補、1981年「祀る町」で同、同年『大森界隈職人往来』で日本ノンフィクション賞受賞。2004年『職人学』で日経BP・BizTech図書賞、2015年『町工場のものづくり』で産経児童出版文化賞・産経新聞社賞受賞。