父の先見

選手の潜在能力を引き出す

大修館書店 2008

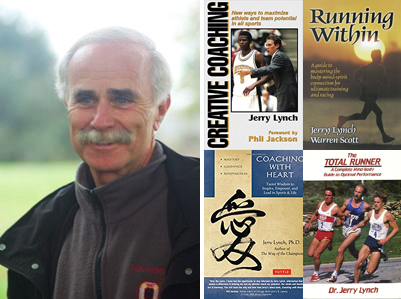

Jerry Lynch

Creative Coaching―New ways to maximize athlete and team potential in all sports 2008

[訳]水谷豊・笈田欣治・野老稔

編集:平井啓允・栗谷修・錦栄書房

装幀:井之上聖子・飯笹奈津子

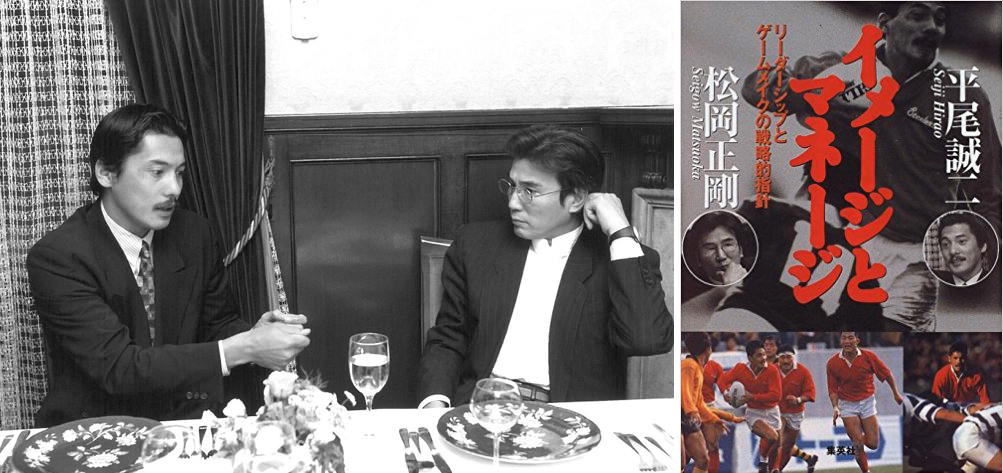

先だって53歳で宿痾の病気で亡くなった平尾誠二は、伏見工・同志社・神戸製鋼でラグビー日本一を達成しつづけたトッププレーヤーであり、秀抜なゲームリーダーだった。

ぼくとは『イメージとマネージ』(1996・集英社文庫)を対談したが、なぜあんなに勝てたのかということについては、いつも「自分とチームの弱点を観察しつづけることが必要なんです」と言っていた。

謙遜で言っているのではない。ゲームメーキングには自軍と相手との長所の比較ではなく、弱さの比較が重要だと確信していたからだ。またラグビーはトライをしようとするのではなく、グラウンドに「スペースをつくる」ための「チームのしなり」をもつべきだとも強調していた。

その平尾には『人は誰もがリーダーである』(PHP研究所)という本もあって、いろいろ読ませる。ただし平尾は、なるほどプレーイング・リーダーシップについては説得力があったけれど、コーチとしては大きな実績をもたらすことがなかった。請われてオールジャパンの監督(ヘッドコーチ)もしたけれど、残念ながら芳しい成績が上げられなかったのである。

そのことについても本人と何度か話したことがある。こんなふうに言っていた、「やっぱりコーチや監督はゲームに夢中になったり、集中したりしてはダメなんです。ぼくはテレビ中継の解説もヘタなんですが、ついつい自分がゲームをしている気になってしまうからなんですわ」。

プレーヤーとコーチとは別なのだ。

この本にはアメリカのスポーツ界の名コーチたちが次から次へと登場する。たとえばシカゴ・ブルズの黄金期をつくったフィル・ジャクソン、スーパーボウルを制したトム・ランドリーやビル・パーセルズ、テニスのボブ・ハンセン、女子バスケのクリス・ウエラーやパット・サミット、高校野球のフランク・ラッセル、陸上のハリー・グローブスらが紹介されているが、その多くは現役時代の名プレーヤーとはかぎらない。

ところがコーチになってからは、魔法のようにチームを強くすることができるようになった。なぜ、そうなれたのか。

必ずしも作戦に長けているのではない。ここには一人として専制的なコーチはいない。むろん心理的なマインドコントロールをつかったのでもない。ほとんどの名コーチは選手たちの可能性(ポテンシャル)を引き出すことと、その可能性の組み合わせを考え続けてきたプロなのである。

本書はそうしたコーチたちに共通するコーチング・メソッドを手際よくまとめた。事例も数多い。アメフトやNBAが好きな読者にはたまらないだろう。

著者のジェリー・リンチは西海岸で4半世紀を「コーチのコーチ」として、つまりコーチング・ディレクターとして活躍してきた。あまりにアメリカン・ウェイ賛歌なのでいささかマインドフルネスを強要されている気分にさせられるのが億劫だが、実践的にはさすがにヒントに富んでいる。

とくに訴えているのは、まとめていえば次の5点だ。少々ぼくが言い回しをリファインしているが、中身はこの通り。

(1)静かであれ激しくであれ、思索派であれ行動派であれ、

コーチとしてのキャラクターを磨くこと、みんなはコー

チの才能ではなく、キャラクターとスタイルを見て

いる。

(2)メンバーの意見にはぞんぶんに耳を傾け、必ずコーチと

してのメッセージを返すこと。聞きっぱなしも、言いぱ

なしもよくない。意図のないコミュニケーションも役に

は立たない。

(3)チームはいつも好調とはかぎらない。いつ、どこで、何

によって、一歩引くかを決断するようになれること。こ

こにこそ団結のチャンスがひそんでいる。

(4)コーチの仕事は「意欲の発見」である。意欲はプレーで

はなく訓練(トレーニングやエクササイズ=discpline)

の合間で見つかる。発見できた個々の意欲を束ねるには

ルールをつくるといい。

(5)コーチの学習は失敗と敗北から学ぶことにある。それに

は失敗と敗北に耐える力が必要だ。そしてどんなとき

も、チームメンバーに自分が助けられていると思うこ

とである。

これでわかるように、コーチングとはコーチがコーチ自らの人間性を磨き抜けるかどうかにかかっている。それ以外ではないと言ってもいいほどだ。

コーチになるための一般的な資質があるというのではない。選手として格段の成績を記録していなくともいい。無名であってもいいし、人気がなくてもいい。コーチングに必要なのは「知恵」と「直観」と「判断のタイミング」であって、コーチが発すべきは命令力ではなく「提案力」なのである。上から目線のコーチがうまくいったためしはない。

当然ながらコーチは選手やチームの成果を生まなくてはならないし、その成果はもちろん勝利であることが一番なのだが、だからといって最初から高校一、日本一、世界一をめざす必要はない。学内で成果が上がり、地区リーグで成果が上がり、大きな大会で少しずつ成果が出ればいい。ということは、目標には大小さまざまなもの、個人別に重点が変わるものがあっていいということだ。だからすぐれたコーチは、小学生にも女子チームにも二軍にも成果をもたらせる力をもっている。

ようするにコーチは第一には「現状」を把握して、第二にその現状を少しでも脱却できる「問題解決力」をもたらせるかどうかという作業に専念し、第三にはコーチが「自分自身」に自信をもつことなのだ。

日本のスポーツ界にもすばらしいコーチがいる。

最近でも、北島や寺川を育てた水泳の平井伯昌、シンクロの井村雅代、プロ野球の伊原春樹や栗山英樹、高校野球の小倉清一郎、マラソンの小出義雄、柔道の井上康生、ジュニアテニスの杉山芙沙子、メンタルトレーナーの森川陽太郎、なでしこジャパンの佐々木則夫、卓球の村上恭和などが目立ってきた。

鬼コーチもいるし、伴走型のコーチもいる。シンクロの井村コーチは強靭な特訓の積み重ねに徹し(選手たちを泣かせ)、水泳の平井は柔らかく選手の機微を読んでいる(選手たちを微笑ませる)。いろいろだ。

日本は大学がスポーツ界(体育界と呼ばれることが多い)の温床になっているので、吉田沙保里や伊調香織を生んだ女子レスリングのように、大学そのもの(至学館大学・もとは中京女子大学)に集団コーチ体制ができあがっていることも多い。先輩後輩の厳しい儀礼もここで叩き込まれるのだが、こういう場合は複合コーチ状態が持続する。

しかし、どちらかというと日本には凄いコーチがまだまだ育っていないように思われる。とくに世界相手のサッカーではどうしてもガイジン監督ばかりに頼ってきた。日本には何かが足りないのだ。けれどもトルシェやジーコやオシムから何をコーチされたのか、その成果もいまもってはっきりしない。

ヒデ(中田英寿)やタメスエ(為末大)が言っていたことだが、日本のスポーツ界は「方法の言葉」がひどく軽視されたままなのである。

ぼくは長らく「日本にはコーチング・メソッドが確立していない」と言ってきた。これはスポーツ界にかぎることではない。

たとえば政治のコーチがいない。だから政治家に磨きがかからない。禅僧や陽明思想家による帝王学がほしいのではなく、プロフェッショナルな政治コーチのもとに多様な実践トレーニングをするべきなのだ。そのうえで人倫を磨けばいい。とくに日本語のコミュニケーション能力を磨かせるコーチがいない。英語力より日本語力である。

企業の上司たちもたえず不安をかかえているようだ。うつ病が多いのも気掛かりだ。ぼくは三菱商事とリクルートに頼まれてこれまで13年ほど「ハイパーコーポレート・ユニバーシティ」という私塾をやってきたのだが、その塾生の多くはたくさんの部下をもっていながらも(第1期生がリクルート現社長の峰岸君)、たいていは「押し」と「引き」の案配がつかみにくいと言っている。なぜ「押し」と「引き」に迷うのか。

企業がたくさんのハラスメントの取締まりに縛られて、過剰なコンプライアンスに雁字搦めになっているからだ。

見習いたい上司がいないというグチもよく聞く。はっきりいえば、1990年代の上司がことごとく際立っていなかったのである。この「失われた10年」で日本はすっかりおかしくなった。このことも現在の企業に優秀コーチが育ちにくい理由になっている。

少々、自慢をしておきたい。

ほぼ40期を数えるイシス編集学校には「師範代」というコーチ群がいる。教室を任されて、ネット上でお題を出して指南をするコーチで、いまは500名をこえた。

師範代のコーチング・メソッドは「型を守って型に着き、型を破って型へ出て、型を離れて型を生む」ということにある。編集コーチは「型」への出入りを自在にするかどうかにかかっているからだ。そのためには学ぶ者たち(学衆と呼んでいる)とのあいだで「問・感・応・答・返」を何度も展開するようにする。問うて感じさせ、感じたら応じ、応じれば答えに導き、そこに返しを差し向ける。この徹底だ。

そのうえで「アナロジー、アブダクション、アフォーダンス」という3Aのメソッドが動かせるように工夫する。スポーツとちがって、編集に必要なのは連想力なのである。それも「不足に始まる連想力」だ。それには学衆たちが「ないものねだり」をできるようにしてあげることなのである。

師範代の上には師範がいる。師範は全員が師範代経験者だ。編集学校はダブル・コーチング・システムなのである。また当期ごとに番匠がつく。これはシーズン・コーチにあたる。

もっとも、これらのコーチすべてがプロではない。大学教授から主婦まで、ビジネスマンから美容師まで、ほとんどが日々の仕事をもっている。つまりかれらはポリロール・コーチたちなのである。ぼくはここにはコンティンジェントなコーチング・メソッド(別様の可能性を求める編集コーチ術)が生まれつつあると思っている。

いま、クリエイティブ・コーチングはスポーツだけでなく、さまざまな組織にこそ求められているのだろうと思う。スポーツでもチームと裏方をひっくるめた組織がどんなコーチングによって組み立てられていくかが重要になってきた。

イメージング・メソッドとマネージング・メソッドをかなり重ねていく必要が出てきたのだ。

学校なら教員と職員と学生と経営陣を貫くコーチング・メソッドが問われ、店舗なら店長と店員とカスタマー(来店者)と商品の展示とそれを覆う流通力とがダイナミックに動いているかどうかが問われる。技術開発の研究組織にもクリエイティブ・コーチングが重要だ。JAXA(宇宙航空研究開発機構)が「ひまわり」や「かぐや」を成功させたのには、そうとうに念入りのチーム・コーチングが試行錯誤されてきたからだった。

ここまではまだしもわかりやすいだろうけれど、これが商店街やNPOや伝統芸能にあてはまるにはけっこうな工夫がいる。こうした分野ではついつい可能性や隘路の課題の多くが個人の能力に帰属させられて、なかなかチームワークが発揮されにくいからだ。日本では個人がやり玉にあがることが多すぎる。そろそろ個人批判に熱心にならないほうがいい。もっと組織批判(スポーツならチーム批判)をするべきなのである。

本書には名コーチによってつくられたさまざまなチームに共通する特徴を検討したうえで、8つの有効打になるだろう特徴が挙げられている。スポーツなら所属チームだが、おそらく何にでもあてはまる。

すべて「C」のつく言葉でできているので「8C」と呼ばれる。有効力に富んだチームはこの8Cを共有するコミュニケーション力をもっているというのだ。

Cocreate(共同的であること)

Clarity(明快であろうとすること)

Concise(簡潔で凝集性に富んでいること)

Copy(周知徹底性がゆきとどいていること)

Consistent(チームに一貫性があること)

Chance(大事な変化がおこせること)

Consequences(結果を出すことに熱心なこと)

Compliment(誰もが褒めあえること)

なるほど、なるほどだが、言われてみれば当たり前のことばかりで、そんなものかという気にもなる。しかしこれらが一斉にチームの現在に向かっていくようにするには、かなりのアプロプリエーションが必要だ。ぼくはこのような8Cが伝統芸能や高校教育に適用されることを期待する。

ところで歴史を振り返ってみると、かつてコーチの秘密はもっぱら宗教組織や軍事組織の中で培われてきたものだった。いまでもそこには目からウロコが落ちるような「信念と集中にもとづくコーチングの秘密」がひそんでいるはずだ。

キリスト教や浄土教の組織がつくられてきた手立て、当該戦争ごとの戦略論やベトコンのゲリラ戦法に宿る戦闘の効率性、創価学会やクリスチャン・サイエンスが保持してきた人脈シナリオなどはいまなお未知の研究の対象だし、アメリカの海兵隊の訓練やイスラム過激組織の生殺与奪には地上で最も残酷なコーチング・ディシプリンが蓄えられているとおぼしい。

けれども、これからのコーチング・メソッドはこうした既存勢力に学ぶというより、もっともっと情報編集的であるべきだろうと思う。「人」ばかりを相手にするのではなく「組織」を、さらには、「情報」を相手にしたコーチングに向かうのがいいだろうと思う。すでに世界はとっくに情報ネットワークされていて、そのネットワーク上でのコーチングも急務になっているはずなのである。そこをいつまでもグーグルの検索機能に任しておくのは、もったいない。

さりながら情報編集的なコーチングの探求はこれからのことである。まずは認知科学や行動経済学などを借りて検討してみることがありそうだし、もっと深いところでは生命の情報編集のしくみに学ぶことがかなり大事になってくると予想される。「人工知能コーチング」「ロボット・コーチング」などという、これまで想いもよらなかったことも、出てくるだろう。

ついでながら、もうひとつ言っておきたいことがある。それは組織がコーチを育てるには、そもそも世界観や歴史観や価値観がどのようにできあがってきたかをもっと深々と学ぶべきではないかということだ。スポーツのゲームには勝ち負けしかないが、組織の活動には揺れ動く価値観に分け入る展望と勇気も必要なのである。

ぼくは、21世紀のコーチ像にこそ編集的世界観の持ち主が登場するべきだと思っている。ファシリテーターなど養成しないほうがいい。

⊕『クリエイティブ・コーチング』⊕

∈ 著者:ジェリー・リンチ

∈ 翻訳:水谷 豊、笈田 欣治、野老 稔

∈ 出版社:大修館書店

∈ 発行者:鈴木一行

∈ 印刷所:厚徳社

∈ 製本所:司製本

∈ 装丁/扉デザイン:井之上聖子

∈ 本文デザイン:飯笹奈津子

∈ 表紙カバー/本文イラスト:太田秀明

∈ 編集協力:錦栄書房

⊂ 2008年5月15日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 推薦のことば

∈∈ 教えること、導くこと、動機づけること、そして勝つこと

∈ 1 リーダーシップを育む

∈ 2 掲げた目標へ導く

∈ 3 競技力をさらに発揮させる

∈∈ 引用・参考文献

∈∈ あとがき

⊗ 執筆者略歴 ⊕

ジェリー・リンチ(Jerry Lynch)

1942年生まれ。アメリカ西海岸のカリフォルニア州サンフランシスコの南に位置するサンタクルーズでタオスポーツヒューマンポテンシャル・センターを創設。同ディレクターを務める。スポーツ心理学者として20年以上にわたってアメリカのプロ、オリンピック代表、大学のさまざまな種目の多くのコーチや選手と現場で取り組んできた。かつては長距離ランナーとして全米選手権や地区選手権で活躍し、選手生活を終えた後、年少者や高校の選手やコーチの指導を手がけた。PGA(全米プロゴルフ協会)、NFL(全米フットボール連盟)、NBAの選手やコーチたちのアドバイザー役も務めている。グローバルレベル(世界選手権やオリンピック)から国内レベル(NCAA選手権)まで、幅広く数多くのコーチや選手と現場をともにしてきた。さらに、定期的に全米各地でコーチングクリニックを開いている。『Runner’s World』誌(ランニングスポーツ専門誌)の「メディカルトレーニング・アドバイス」というコラムのアドバイザーを務めており、『Velo News』誌(サイクリングスポーツの専門誌)にも寄稿している。ほかにもフィットネストレーナーの専門組織のウエブサイトの編集や寄稿もおこなっている。