父の先見

わたしの履歴書

中央公論社 2002

編集:歴代編集者

装幀:鈴木正道 カバー写真:村越 元

日本で最初に文明のことを持ち出したのは福澤諭吉(412夜)である。『文明論之概略』のなかで、文明は「シヴィリゼーション 」(civilization)の訳だと断ったうえ、「文明とは人の身の安楽にして心を高尚にするを云ふなり。衣食を饒(ゆたか)にして人品を貴くするを云ふなり」と書いた。

衣食足って礼節を守ることが文明だというのではない。福澤は続いて「この、人の安楽と品位を得せしめるものは人の智徳なるが故に、文明とは結局、人の智徳の進歩と云ふて可なり」と付け加えた。

もうひとつ付け加えたことがある。「智徳の進歩」というと個人の成長のことを意味してしまうように解釈するかもしれないが、そうではない、「其国を制する気風」が智徳であって、それを文明と言うのだと説明してみせた。

一方、シヴィリゼーション を「文明」と訳さずに「開化」と訳したのは西周だった。あのキラキラとした知的編集構成力で鳴る『百学連環』の中で、そう訳した。この異様な快著については、山本貴光君が『百学連環を読む』(三省堂)で徹底して紹介しているので参考にしてほしい。野心的な試みだった。それはともかく、明治初期、福澤と西という近代日本を代表する二人の知識人によって、「文明」と「開化」がシヴィリゼーションの日本語として登場していたのである。明治維新は「文明開化」を謳ったが、それは当時の知識人からすると「一国の気風」の革新をめざすものだったわけである。

トインビー (705夜)やハンチントン(1083夜)が、世界の文明を26に分けて、そのひとつに「日本文明」をあげていたことは、よく知られている。

伊東俊太郎はそれらをまとめて17の文明に整理した。メソポタミア文明、エジプト文明、エーゲ文明、インド文明、中国文明、ギリシア・ローマ文明、ペルシア文明、アフリカ文明、中米文明、アンデス文明、ビザンツ文明、アラビア文明、スラブ文明、日本文明、ヨーロッパ文明、アメリカ文明、である。

今日の文化人類学や比較文明学において、このことはとっくに承認されていることなのだが、おそらく今日の日本人には日本が独特の「日本文化」をもっているとは思っていても、日本が「日本文明」を歴史の中で屹立させ、それをいまも演じているとは思えていないにちがいない。だが、これはよろしくない。

文明と文化の違いは必ずしもわかりやすくはない。語彙的にはラテン語のcolereという動詞から派生したcultureが「文化」の語源になっているのだが、colereは「何かを育てる」とか「何かの世話をする」という意味だ。

ということは、カルチャーは土地に向かえば栽培や耕作となり、子供に向かえば養育となり、心に向かえば教養になるものなのである。日本語の感覚ではおそらく「世話をする」が一番近いと、ぼくは見ている。

ただ文化人類学上は、エドワード・タイラーの『原始文化』(1871)が、文化の規定の近代的な拠点とされ、それをフランツ・ボアズが大きくまとめて「生活に関するすべての所産」 というふうにしたとなっているので、今日の文化の定義は妙に一般的になりすぎた。むしろ「生死を世話する」のが文化の本質だと見ておいたほうがいいだろう。

こんな具合だから、日本人が日本文明と日本文化の相違をあまり意識できなくともしょうがないところもあるのだが、しかし、日本文明が千年以上にわたって継続されてきたという自覚が稀薄であるとしたら、これはあきらかにピンボケか片手落ちだろう。世界の文明史や他者の文明力を認識していなかったからか、日本のシヴィリゼーションは中国文明の派生物とみなしてきたからか、そのどちらかが原因だったろう。

これはとんでもない誤解だ。縄文や鎌倉仏教や徳川社会をあげるまでもなく、日本は「中国離れ」によって日本文明をシヴィリゼーションしてきたのである。わかりやすくは漢詩と和歌のちがい、中国的官僚制と藤原氏のちがい、中国料理と日本料理のちがいなどを見ればいい。

いや、日本文明はどういうものかを説明したくて、こういう話をしているのではない。そのことはいずれ然るべき1冊を千夜千冊するとして、ここで紹介したいと思っているのは、ほかでもない、梅棹忠夫のことなのである。

梅棹に日本文明論にふさわしい著作があるというのではない。そうではなくて、梅棹の先導的な指摘や活動や人脈形成には、今日の日本が感光すべき「文明の気風」があったということ、21世紀の日本が東京オリンピックまでになんとか日本文明と日本文化の掛け算を結実させたいというなら、早々に「梅棹的なるもの」を「この国の気風」のための起爆装置のひとつにしたほうがいいということ、このことを言いたいのだ。新たな福澤諭吉や西周はここから出てくるだろうからだ。

しかし、実は「梅棹的なるもの」はとても変なものなのだ。ぼくは必ずしも梅棹の活動や業績や人柄に詳しい者ではないけれど、梅棹がかなり変であること、それゆえにこそ多くの文明文化についての臨界点を抉れたであろうことは、自信をもって指摘できるのだ。

今夜はそのことについて、3つほどの理由を書いてみたい。明示的な理由ではない。すこぶる暗示的なことについて、書いておきたい。本来なら梅棹の上の世代のオーガナイザーであった桑原武夫(272夜)や湯川秀樹(828夜)の周辺や、当時の京大や関西文化の注目すべき異能ぶりについても触れるべきなのだが、そこは省かせてもらう。

一つ。千夜千冊に『文明の生態史観』(中公文庫)をとりあげたいと思ったのはずっと前からのことだった。この本は名著だ。妙な魅力のある直観的な名著なのである。読んだことがない者は、何がなんでも一読したほうがいい。

大胆な東西文明についての基軸変更を悠揚迫らぬ勢いでじょじょに追い込み、そこに誰もが言い忘れてきた「日本を文明論的に見る」という視点を既存の文明論(歴史学や文化人類学)のエクリチュールをいっさい使わないで自在に織り込んだのである。

文体もよかった。最初に読んだときより時間がたってから読むと、この本がいかに大胆かつ慎重に提言しようとしている様子かがよくわかる。文体とはこの「様子」をどうするかなのである。それがこの本ではたいへんうまくはたらいた。

梅棹自身はのちに「幼稚な文体やった」と言っているが、そうではない。ぼくが観相するに、あれはネオテニーな感想文体なのだ。幼形成熟なのだ。

この文章は37歳前後に書かれた。カラコルム、ヒンズークシ、モゴール族などを探検し、アフガニスタンやインドを体で感じた直後のものものである。

朝鮮半島や樺太には20歳のときに、ミクロネシアのボナペ島には21歳で、モンゴルにはは25歳のころに行っている。こうした梅棹の探検歴は今西錦司(636夜)ゆずりのもので、若いときから今西流にとことん鍛えられたので、アタックの「方面」の選定も豊富だ。生態学的山登りなのである。

そうした異文明体験を通してヨーロッパでも東洋でもない文明を見た梅棹は、ユーラシアを折り紙のように畳んだり伸ばしたり折ったり摘まんだりして、ヨーロッパと日本が並行進化してきた第一地域であって、東南アジア・インド・中東などは東洋でも西洋でもない中洋という第二地域だと見て、その違いを生態観察のような目でわかりやすく書いた。

第一地域と第二地域という区分けによる折り紙モデル自体は、たいしたものではない。ヨーロッパと日本が並行進化してきたという指摘はとてもおもしろいが、モデル論としてはたいへん粗雑だ。生態観察も今西流には届いていない。きっと今西は不肖の弟子と思ったことだろう。

しかし『文明の生態史観』は、そういう学術的な考査の目盛りを振り切ってあまりある文体内容になったのだ。ゴマンとある文化人類学者たちの異文化体験記にはならなかった。梅棹しか語れない「文明の童子」のような目で感想が埋め尽された。

梅棹がネオテニー的な文体をつくれたのは、謎である。なぜならこれは一時的なもので、ハシカや猩紅熱のようなものだったからだ。その後の梅棹はネオテニーな感想文体の持ち主でありつづけなかったのだ。「文明の童子」は、その後は「文明の獅子」になってしまったからだ。

たとえば、43歳のときの『情報産業論』やその後の多くの文章はすべて先取り文化論になっていて、文体もごくふつうになっている。なぜか『文明の生態史観』だけが突然変異のように、子供だけが罹る熱射病のように愉快で独得なのである。

そうだとすると、梅棹は一回きりのネオテニーで成熟した感想生物だったということになる。これはとても希有な例だった。しかもその後の梅棹は文化行政のリーダーとして国立民族学博物館の館長としてだけでなく、実に打点の高い仕事をなしとげた。これらの仕事は一時的先祖返りを戦略としたネオテニーどころか、それとは逆の未来工学に近い。

だとすると『文明の生態史観』はいったい何だったのか。日本は昭和35年で梅棹忠夫を形象できたのは、どうしてだったのか。おそらくは桑原・湯川・今西・西堀らが用意した関西弁文化圏のちからによるものだったろう。だとすると、今後はそういう問題を議論したほうがいいということになる。

二つ。梅棹は「情報」や「編集」の重要性を果敢に指摘した先駆者だった。とんでもなく早い時期に、これからの社会は必ずや情報産業や情報文明に向かうと指摘した。「放送朝日」に『情報産業論』を書いたのが昭和38年、1963年なのである。

昭和38年というのは東京オリンピックの前の年で、東京タワーも新幹線もまだ工事中だった。それどころかやっと黒四ダムが完成したばかりで、日本は池田勇人の所得倍増計画や日本列島の重工業化や石油工業化の波にようやく乗ってきた時期だ。いわゆる高度成長の始まりなのである。こんな時期に梅棹は情報産業や編集技術に目をつけた。

ところが、この指摘の内容はかなり片寄っていた。プロポーザルとしては堂々としているのだが、そうとうへんてこだった。梅棹はやっぱり変なのである。お寒い内容ではない。勝手気儘な論旨なのだ。

そもそも情報産業の突端を放送人やジャーナリストの動向においたのが片寄っていた。業界誌ともいうべき「放送朝日」に書いたからそうなったというより、メディアの先端的変容が情報産業のパイオニアになることを確信したからだったろう。そこまではいいとして、その確信の理由がへんてこだった。

梅棹はメディアに携わることは「虚業じみていること」だとした。しかもそのようなメディアを通して「情報を売る」だなんてことは、さまざまな製品やコモディティを生産したり販売してきた真性の商品社会からすると、擬似商品を売っているようなものであると言い切った。それゆえ、もしこの行為(虚業意識と擬似商品性)に自信がもてなかったら、たちまち潰えるようなものだとも指摘する。

それなら情報産業なんてインチキだということになるのだが、ここからが異様なのだ。このような虚業力ゆえに擬似商品力ゆえに、これらは次世代においては農業力や工業力に代わる情報力を先頭に押し出していく産業として、いっさいの実業社会に対抗しうるものになるはずだと説いたのだ。

これだけの論旨で情報産業の可能性を称揚するというのは、居直りか暴論か、巧みな逆説か、あるいはとんでもないカリスマ的な予測感覚であったとしか思えない。けれども梅棹はそこを押し切った。

いささか風変わりな産業モデルも提案されていた。産業史を3段階に分けたもので、歴史は農業の時代、工業の時代、情報産業の時代というふうに発展するとした。

この区分けはおとなしい。常識的である。そこで梅棹は、農業の時代を消化器官系を中心とする内胚葉の時代に、工業の時代を筋肉や動力を中心とした中胚葉の時代に、情報産業の時代を脳神経系や感覚器官を中心とした外胚葉の時代とみなしたのである。変わった肉付けだ。

梅棹は得々とこう書いている。「こうして系列化してみるとき、人類の産業史はいわば有機体としての人間の諸機能の段階的拡充の歴史であり、生命の自己実現の過程であるということがわかる。この、いわば人類の産業進化史の流れのうえにたつとき、わたくしたちは現代の情報産業の展開を、きたるべき外胚葉産業時代の夜明け現象として評価することができるのである」。

発生学あるいは発生生態学を借りたのだが、このあてはめは当たっているだろうか。受精卵としての人類史を胚葉の活性過程にするのは、ちょっとはそういう側面もあるという程度だ。生命を持ち出すのなら、光合成のこと、オスメスの分離、水棲から陸棲への転換、地球環境との相互作用、ホメオスタシスの獲得、外部者ミトコンドリアの援用、そのほか外骨格と内骨格の選択から自然選択原理の機能まで、なんでも持ち出せそうなものなのに、梅棹はごくごく手近の胚葉発生のあてはめに徹して自足してしまったのである。

梅棹の情報産業論はその後も書き足しが続いて、1988年には『情報の文明学』(中公叢書)になった。それを読んでみても、その内容が居直りや暴論の延長にあることは変わらなかった。そもそもコンピュータや機械的推論の可能性については、なんら言及していないのだ。

けれども梅棹の予告はことごとく当たったのである。1988年はアラン・ケイがパソコンの原理を提唱し、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブスらがガレージでワンチップ・コンピュータをつくっていた時期だが、そういうことを梅棹は勘定に入れたのではない。またマクルーハン(70夜)の理論やサイバネティクスの理論を参照するのでもない。ジャック・アタリ(764夜)がみごとな情報エネルギー論を発表していたけれど、そういうことに目もくれていない。

それなのに梅棹はだいたい30年先の情報社会の動向を次から次へとぴたりと当ててみせたのだ。それも予言ふうなのではない。私に従いなさいというのでもない。にもかかわらず梅棹の観察は次々に組み合わさって30年先をみごとに照らしてしまったのである。

それにしてもいささか気味悪いのは、梅棹が他人の思想をほとんど引用していないということである。

ひょっとするとちゃんと参照読書をしていないのではないのか、学術論文のルールをまったく無視しているのではないかと思えるほど、梅棹という人物は最初の『文明の生態史観』から『情報の文明学』にいたるまで、学術界や思想界のそれなりの成果の引用をまったくしない知識人なのだ。

これは何だろうか。まことに奇っ怪なことである。知識人ではなく、昭和の知的生物だとでも言うしかない。あるいは稀にみる政治的知的生物だったのか。

ここではいちいち書かないが、梅棹ほど学術界や産業界の人脈が広くて太い人はいなかった。梅棹が国立民族学博物館の館長になってから、その仕事は誰もが手掛けられなかった「文化行政」というものになっていくのだが、その仕事の大半は学者や政治家や経営者たちと頻繁に出会って話をすることだったのである。

こんなわけなので、梅棹が学界のことや思想界のことに疎いはずはない。29歳で大阪市立大学の理工学部で教え、49歳で京都大学の教授もしている人なのだ。梅棹を慕った若い層の者たちは、親分とは違ってちゃんと学術界を参照して論文を書いているのに、それなのに、親分の梅棹はひたすら梅棹流の「あいだのつなぎ」に徹したのである。

梅棹が早々に「編集」(エディティング)を重要視していたことも驚くべき予告力だ。それも雑誌やメディアや映画やテレビの個々の編集者のことではなく、情報技術全般にかかわるエディターシップのことを重視した。

1989年の『情報論ノート:編集・展示・デザイン‥‥』(中公叢書)では、「これからの技術者にはエンジニアというルビではなく、エディターというルビがつくべきである」と喝破した。こういうところはそうとうに鋭い。

おそらくダントツの編集感覚が横溢していたのだと思う。すでにおわかりのように、梅棹は自分で知識を構築していくタイプではない。そのかわり知ったかぶりもしない。だから未知の知識や技術に対しては好奇心のままに入っていく(謙虚なのではなく勇躍して入っていく)。入っていくときに相手に質問をする(巻きこんでいく)。その質問と巻きこみがすこぶる編集的なのだ。ペネトレイトなのだ。質疑応答をしているあいだに、それなりの組み立てをしてしまうのだ。

これは本来のリバースエンジニアリングではないが、その場の力(場ヂカラ)によるリアルタイム・リバースエンジニアリングだったろう。

ちなみに梅棹には有名な『知的生産の技術』(岩波新書)がある。これも1969年の刊行で、「知的生産の技術」という用語自体がなかったころに、まるで「学問ノススメ」のようにこの知的技法に関心を集中させたものだった。大いに話題になった。ベストセラーにもなった。しかし、内容はほとんどカード利用法の案内で、どちらかというと知的管理の技術にばかり寄与するものだった。しかしそれでも、ここには早くもインタースコアが推奨されていたのである。

梅棹のインタースコアは「個体発生と系統発生を重ねてみる」というところにあった。こうしてみると知の異種格闘技を誰よりも早く推進してみせたのも、梅棹だったのである。

三つ。日経の「わたしの履歴書」が梅棹の番になっているのは知っていたが、ぼくは読んでいなかった。「わたしの履歴書」は雑誌連載やテレビのシリーズものと同じで、うまく嵌まる鍵と鍵穴のような帳合が目に入ってきて読む気になるのだが、漫然と紙面を繰っているときは入っていけない。

そういうわけで梅棹連載は1996年だったが、読んではいなかった。のちに『行為と妄想』(日本経済新聞社)として発売されて、かなりたってから手にした。たちまち冒頭に釘付けになった。なんだ、そうなのかと思った。

梅棹のルーツは湖北の菅浦だったのである。梅棹家の初代当主の儀助は文政4年に近江国伊香郡の菅浦村の重任として生まれた。天保年間に京都に出て大工になったようだ。西陣の家々の普請をしてそこそこ評判がよかったらしい。梅棹はその儀助から数えて第4代の当主にあたっている。

知る人ぞ知る、菅浦は琵琶湖の最北端の漁村である。100戸くらいの集落で(現在は81世帯217人)、全戸が1艘以上の船をもっていた。漁業で生計をたてていたのだが、これはまごうかたなき水軍でもあった。琵琶湖の南半分は堅田水軍の勢力が占め、北琵琶湖を菅浦水軍が管轄していたのである。

そんななか菅浦は近江国を領有していた京極氏や浅井氏の支配を嫌い、自検断を行使して独自の惣村共同体をつくっていた。その活動は11世紀にさかのぼる。村民たちは自分らが淳仁天皇に仕えた一族だという誇りさえもっていた。

これらのことは村に鎮座する菅之浦大明神を称える葛籠(つづら)の中から発見された有名な「菅浦文書」で、ほぼ証明されている。網野善彦(87夜)グループの詳細な研究もある。ぼくは白洲正子(893夜)の『かくれ里』で、この秘境ともいうべき村の面影を知った。そんなこともあって、あるときぼくも下河辺淳、田中優子(721夜)、金子郁容(1125夜)らを誘って、ゆっくり菅浦を訪れた。長浜から竹生島へ、そこから船で行くしかない村なのである。

梅棹はこの菅浦をルーツとしていたのだった。なるほど、なるほど、何かが急に腑に落ちた。梅棹という奇妙な苗字も水軍に関係する「棹」だったのであろう。

実はぼくのルーツも長浜である。梅棹家もそうだったようだが、長浜などの湖北の者たちはそれなりの仕事をするためにはたいてい京都に出る。ぼくの祖父の太平もそうして呉服業についた。父の太十郎はもっと痛快な仕事をしたくて悉皆屋に転じ、丹那文化のかぎりを遊んで、そして倒産していった。

梅棹の父親は菊次郎といって、大工を継がずに千本通りに履物屋と小間物屋の店を出したようだ。「ウメサオ ハキモノ」「ウメサオ コマモノ」というカタカナの看板が上がっていて、梅棹は子供ながらにハイカラを感じていたらしい。子供のころにオカザキ・ツネタローの『コンチュー七〇〇シュ』に夢中になったことと相俟って、のちにローマ字運動を唱導する梅棹が子供のころすでにカタカナ文化に染まっていたのは、なかなか象徴的なことだった。

梅棹は一中、三高に進む。それは「山に進んだ」とも「今西錦司に浸かった」ともいえる。

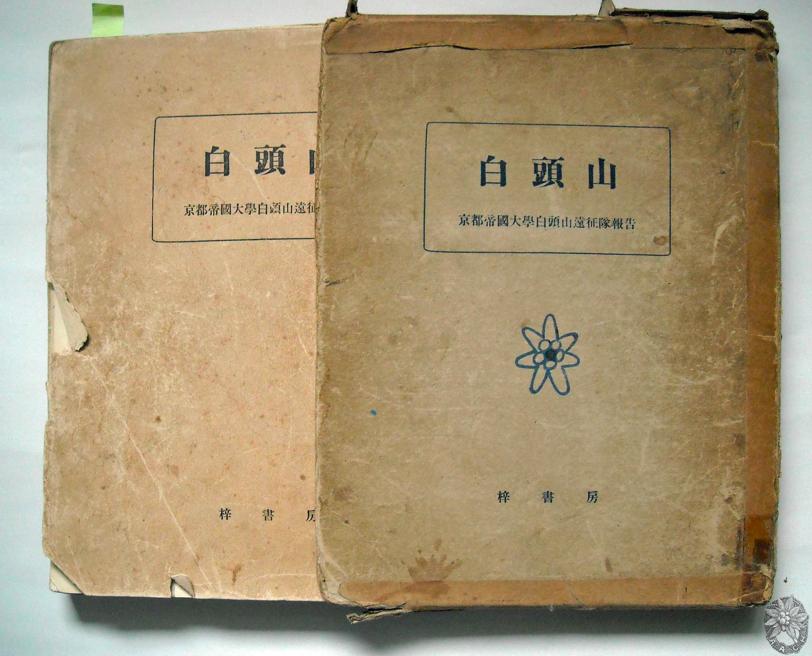

一中では博物同好会に入るのだが、すぐに山岳部に行っている。このとき梅棹の心を決する出来事がおこった。1934年から翌年にかけて京都帝国大学白頭山遠征隊が結成されたのだ。隊長は今西錦司、副隊長は西堀栄三郎で、一中の山岳部の先輩が4人も隊員になっていた。

白頭山の登頂は成功し、4人の先輩たちが母校に講演にきた。このとき記録映画が上映され、白頭山の凄まじい迫力に挑む男たちの姿が映し出されたのである。梅棹は感動しきった。「これだ」と決めた。このあと三高に行くのだが、やはり山岳部と異郷探検の日々である。京大では今西錦司を囲む会の中心メンバーになった。これはいわゆる今西グループの誕生だった。

梅棹の好奇心が山とともに育まれて、今西とともに筋金入りになったことがよくわかる。

しかし素直にそうなっていったのかというと、『行為と妄想』を読むかぎり、そうではない。今西がストイックきわまりなかったのに対して、梅棹はいつもむらむらとしていた。つまりは「妄想」をよくした男だったのである。自分でも「妄想人」だったと書いている。その妄想は、しかし想像力のホリゾントとなってそこから「行為」が決断されていったのだ。

梅棹の妄想はどういうものだったのか。きっとすこぶる自立的で、それでいて横断的で、一途にニューモデル提起型だったのだと思う。

しかしさまざまな自著や談話記録や活動歴を見ていくと、この「妄想」と「行為」のあいだに「思索と検証」がなかったように思われる。なぜそんな手抜きのような仕事ぶりで、あれほどの活動ができたのか。「思索と検証」のプロセスを夥しい人材が埋めていたからだ。『行為と妄想』には政治家、経営者、学術者、企画者、技術者、表現者の名が綺羅星のごとくに(いささか自慢げに)列挙されている。

ざっと梅棹忠夫のことを書いておきたくなった理由をあげてみた。結論を言っておきたい、こういう男が21世紀の日本文明の牽引のために1ダースほど必要なのである。

梅棹はどう見てもフライングが好きだった。つまりはノーマッドだった。どう見てもすべてをプロジェクトにしたがった。それにつけては公私混同を恐れないし、門下の者には自由な裁量を与える器量があった。

とくにぼくが自戒しつつ梅棹を褒めたいと思うのは、国の仕事を平然とやってのけるところ、その仕事をたいてい自家薬籠に出入りさせるようにしてきたということだ。この数年、ぼくにも国の仕事のリーダーシップを頼まれるということが多くなってきたのだが、しかし、そういう仕事は当初はかなり漠然としていて、担当者もおぼつかないことが多い。またバジェットを含めて支え棒がはっきりしていないことが多い。

そこで、そういう事情に不満をぶつけると、ぼくに対する期待がすうっとどこかへ引っ込んでいく。仕事はこの不分明な初動をどのように誘導していくかにあるのだろうが、そこに入り込むのが厄介なのである。

梅棹はこんなところに逡巡しない。出会った接点と人物とを、ほぼすべてつなげて、仕事をつくっていく。これで厄介が消えていく。梅棹は初動においてすでにしてリアルタイム・リバースエンジニアリングをおこしつづけたのである。

最後にもうひとつ加えておく。梅棹の梅棹らしいところは、自身がネオテニーな感想文体しか持ち合わせていなくとも、それで自分の見解が存分に表明できていると思えたことである。

昭和30年代、日本はこのような男を丹下健三・小松左京・岡本太郎・鶴見俊輔・河合隼雄・山崎正和・高階秀爾・梅原猛らとともに前線の頼みの綱にできたのである。みんな妄想を駆動力にしていったへんてこきわまりないノーマッドな猛者だった。

⊕『行為と妄想』⊕

∈ 著者:梅棹忠夫

∈ 装丁:鈴木正道

∈ カバー写真:村越元

∈ 編集者:歴代編集者

∈ 発行者:小林敬和

∈ 発行:中央公論新社

∈ DTP:高木真木

∈ 印刷所:三晃印刷

∈ 製本所:小泉製本

⊂ 2002年 4月25日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 中公文庫版のためのまえがき

∈∈ まえがき

∈ 幼年のころ

∈ 山への目ざめ

∈ 探検隊の見習士官

∈ モンゴル行

∈ 戦後の生活

∈ 比較文明論への旅だち

∈ アジアからアフリカへ

∈ 京都大学にかえる

∈ ヨーロッパと万国博

∈ 博物館づくり

∈ 公私多忙

∈ 文化開発のプランニング

∈ 世界体験

∈ 老年の波乱

∈ 老後のくらし

∈∈ おわりに

⊗ 執筆者略歴 ⊕

梅棹忠夫(うめさお・ただお)

1920年生まれ。京都大学理学部卒業。理学博士。京都大学教授、国立民族学博物館の初代館長を経て、1993年から同館顧問。専攻は民族学、比較文明学。世界各地の探検や調査をもとに、幅ひろく文明論を展開する。文化勲章受章。 主著に『文明の生態史観』(中央公論社、1967年)、『狩猟と遊牧の世界』(講談社、1976年)『日本とは何か―近代日本文明の形成と発展』(日本放送出版協会、1986年)、『情報の文明学』(中央公論社、1988年)など、いずれも「梅棹忠夫著作集」(全22巻、別巻1)に収録されている。2010年没。