エルテ

幻想の世界を生きたアールデコの寵児

六曜社 2000

編集:清水元彦・野村尚子

装幀:松吉太郎 構成:喜多崎薫

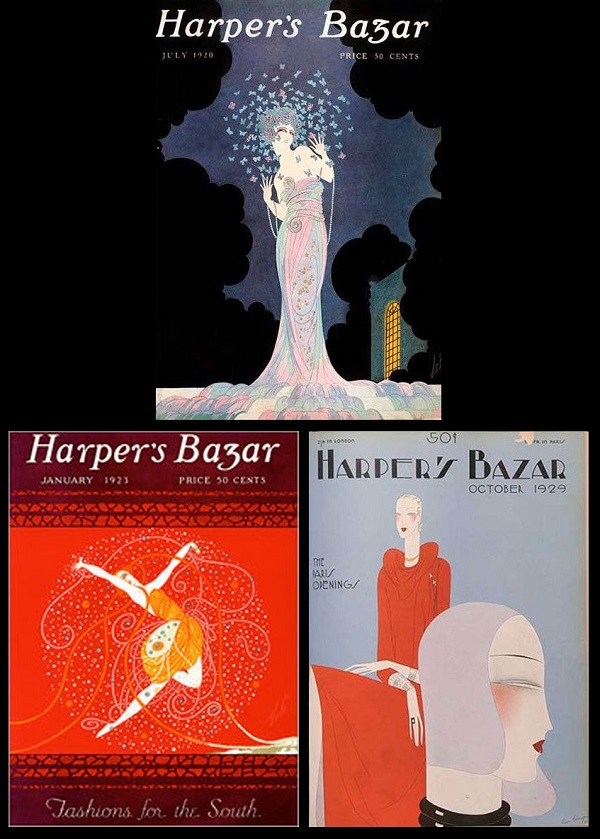

エルテは生粋のロシア人のアーティストだが、少年期から育んでいた衣裳フェチを長じてスタイリッシュに完成させて、フランスのモード界に旋風をおこした。その魔法のような衣裳画は1915年に「ハーパーズ・バザー」(Haper's BAZAAR)の表紙に登場して欧米をまたぐ多くのおシャレ派の心を奪い、その後も長らくファッション誌を飾って他の追随を許さなかった。

デザイナーであって、スタイル画家であり、幻想世界を紡ぐクリエイターであった。しかし、こんな肩書を持ち出しての言い方ではエルテを案内したことにはならない。のちに「ヴォーグ」の編集長として数々の辣腕を発揮したダイアナ・ヴリーランドは、最大の畏敬をこめて「20世紀のファッションで、エルテほどの影響を与えた人物は他にいない」と褒めちぎった。

それにしても変わった名だ。エルテという名は個人のモード屋号のようなもので、本名はロマノフ朝めいてロマン・ド・ティルトフ(Romain de Tirtoff)という。けれどもロシア語イニシャルのRTをフランス語ふうに発音して「エルテ」(Erté)と早々に自称した。サインもずっと“Erté”だ。ロシアには誇りをもっていたが、フランス語のジャンパンのような発音感覚と、パリの一隅に紛れこみたいというロシア猫(サイベリアン・キャットかな)めいた気分が、そうさせたのだろう。

晩年のエルテ・フランスのアトリエにおいて

本書は日本ではめずらしいエルテの案内冊子である。永瀧達治の思い入れたっぷりのエルテについての紹介と、あっと驚くようなデザイン画がそこそこ掲載されている。

ぼくとしてはその絵をとくと見てもらえばそれで十分、一人でも多くのファンがふえることを希いたい。きっと魅了されるにちがいない。見ればわかるように、こんなファッション画はかつてなかったのである。ファッション画とかスタイル画と言うのさえ、当たらない。

だから今夜はぼくがくだくだ付け加えることなどないのだけれど(見てもらえばわかるので)、それでは今日の若い世代がほとんど知らないエルテを擁護したことにはならないだろうから、少しだけ説明する。ちなみに著者の永瀧はパリ第三大学の映画科に学んで、早くからフランスの歌手の紹介やプロデュースをしていた。『フレンチ狂日記』(平凡社・愛育社)という本は、日本人独特のフレンチ・カンカン好みが横溢していた。

エルテの独特のファッション・センスは第一次世界大戦後に一世風靡した。ということはそれまでの世紀末芸術とベルエポック文化の洗礼が、エルテをしてそうさせたということになる。

まさにそうだった。このことを短かくどう説明すればいいのか迷うけれど、そこで思い合わせられるのは、マルセル・プルースト(935夜)の『失われた時を求めて』には、そうしたベルエポック時代の流行を飾ったデザイナーの名がいろいろ出てくるということだ。ジャンヌ・パキャン、ジャック・ドゥーセ、キャロ姉妹、マリアノ・フォルトゥーニといったデザイナーだ。

プルースト自身はフォルトゥーニがけっこうなお気にいりだったようだ(フォルトゥーニはそのころヴェネチアでエレガントなシルエットをつくっていた)。

しかし、『失われた時を求めて』は文学作品としてはこんな手法があったのかというほどの破格の出来だし、ゲイ感覚を研ぎすましたプルーストの濡れ具合のいい風俗描写も十分堪能できるものなのだが、昔日を懐かしむプルーストのファッション・センスは残念ながらあてにならない。

ベルエポックな20世紀のモードを一新させたのは、プルーストがほとんど言及しなかったマドレーヌ・ヴィオネ、ポール・ポワレのほうなのである。エルテもそこに官能した。二人はコルセットをとっぱらっただけでなく、モードそのものをアートにし、文化にし、女にした。

ヴィオネはドゥーセやキャロ姉妹のメゾンで修業したのちに「バイアス・カット」で新しい風をおこし、ポワレはオートクチュールを前面に打ち出して、パリがモード界の聖地になりうることのすべてを用意したのだ。

フランスのファッション・デザイナー。コルセットを取り除く等、マドレーヌ・ヴィオネと共にファッション(クチュール)業界近代化のパイオニア。アール・デコの先駆けとされ、20世紀の彼のファッション界においての貢献は、アート界のピカソと例えられた。

まだS字型シルエットのドレスが圧倒的な人気を誇っていた20世紀初頭、ポワレはコルセットを使わないハイウエストのドレスを発表した。シルエットを身体を無理に締め付けず、ゆったりさせ、自然な体の美しさを押し出した革新的な服へとファッションを大きく転換させた。左は1911年、ポワレのハーレムパンツとスルタナスカートを着るモデル(スルタナは女王のこと)。右は代表作《デイ・ドレス》

右:『ポワレとフォルチュニィ 20世紀モードを変えた男たち』(東京都庭園美術館,2009)p42より

フランスの女性ファッションデザイナー。バイアスカットの女王と呼ばれる20世紀初頭を代表するデザイナーの一人。1920年頃から、日本の着物の構成法である長方形の布を組み合わせた平面カットで服を発表しはじめ、その後、長方形を四十五度ずつずらして使われるようになり、バイアスカットへと展開していくことになる。

そのヴィオネやポワレに憧れていた少年が遠いペテルブルクにいたわけである。

かんたんに生い立ちを言っておくと、エルテは1892年にペテルブルクの16世紀以来の名家に生まれ、15歳までロマノフ王朝の風土と空気を浴びた。父親はロシア艦隊の司令官である。だから厳(いかめ)しくて堂々としていたし、息子が海軍将校になることを望んでいたのだが、エルテはなぜか女の子のように育った。

いや、自分で女の子のような日々をおくったのだ。母親や姉さんの香水瓶に憧れ、そのキラキラとした瓶にそれぞれ小さな衣裳を着せては、これを並べ、動かして遊んだ。これがエルテなのである。エルテのフェチなのだ。

エルテが青年になったころ、20世紀が開花した。なかでもロシアとドイツとオーストリアはヨーロッパの美意識を撹乱するほどの変革力をもっていた。カンディンスキーなどの表現力、ロトチェンコなどのデザイン力、レーニンらの社会改革力、ディアギレフらの身体芸術力、ヨーゼフ・ホフマンらの工芸力である。なかでエルテは身体的衣裳力にぞっこんになった。

なんといってもセルゲイ・ディアギレフのバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)からの影響が大きかったのだ。

ディアギレフについてはプルーストも何度も言及しているが、エルテはバレエやバレリーナの踊りのほうではなく、舞台がつくりだすレオン・バクストの衣裳的幻想性に憧れた。バクストの大胆奔放な衣裳画にときめいたのだ。ディアギレフはその世界観を1898年創刊の「芸術世界」(ミール・イスクーストヴァ)という雑誌にも反映させていた。エルテはペテルブルクでその雑誌を何十回も見入っていたようだ。

セルゲイ・ディアギレフによって発行された雑誌。当時のロシアでは、世紀末芸術が花盛りであり、ドイツ、イギリス、フランスといった西欧諸国の思想や芸術の動向を紹介することを目的に、1898年に創刊。創刊号には発起人ディアギレフによる「芸術至上主義宣言」が掲載され、毎回、展覧会、バレエ・演劇、コンサートについての評が誌面をにぎわせた。

レオン・バクストはロシアの画家、挿絵画家、舞台美術家、衣裳デザイナー。セルゲイ・ディアギレフが主宰したバレエ・リュスで、『火の鳥』、『牧神の午後』、『ダフニスとクロエ』ほかの舞台美術と衣装デザインを担当。原色づかいの強烈なコントラストの色彩と躍動感のあるコスチュームはパリの人々を魅了した。知名度は舞台の成功とともに世界に広まった。

けれどもディアギレフはたくさんのロシア人を連れてパリに行ってしまった。

1907年にはオペラ座でラフマニノフ、リムスキー・コルサコフ、スクリャービン、シャリアピンをお披露目し、翌年はムソルグスキーのオペラ『ボリス・コドゥノフ』をやはりオペラ座で上演し、その翌年には大改装直後のシャトレ座でついに「バレエ・リュス」の派手な旗揚げ公演をした。その舞台にはアンナ・パヴロワ、ニジンスキー(1099夜)、タマラ・カルサヴィーナ、イーダ・ルビンシュタインが勢揃いしただけでなく、その舞台裏では若きピカソ(1650夜)やエリック・サティがかかわれるようにした。

左からタマラ・カルサヴィーナ、アドルフ・ボルム、ニジンスキー

アンナ・パブロワとニジンスキー

パブロ・ピカソ(1881~1973)が初めてセルゲイ・ディアギレフが率いるバレエ・リュスの仕事をしたバレエは、1917年5月18日にパリのシャトレ劇場で初演された『パラード』だった。衣装・舞台装置にピカソを指名したのは、台本担当のジャン・コクトーであった。

写真はパブロ・ピカソ(目出し帽)、ジャン・コクトー(奥)、音楽家エリック・サティ(左)、振付師レオニード・マシーン(右)。

エルテもパリに行きたい。舞台裏をつくりたい。そこではすでにポワレが活躍し、バクストの衣裳画が舞台コスチュームになっていた。

そこで15歳のとき、エルテは居ても立ってもいられなくなってパリ旅行をするのだが、そのことが忘れられなくなるほど目が眩んでいた。ポワレはコクーン型のキモノコート、ランプシェード型のハーレムドレス、イスラミックなミナレットドレスなどをずらり作ってみせていたのだ。

1908年に刊行されたポール・イリーブが描いた豪華本『ポール・ポワレの服』も溜息が出るほど美しく、1911年にポワレが自邸で主宰した「千夜二夜物語のパーティ」の破格の噂はペテルブルクにまで届いていた。でも、噂だけではがまんができない。

かくて1912年、エルテはついにペテルブルクをあとにしてパリで仕事をすることにした。

1911年、ポール・ポワレがサントノレの屋敷で仮装舞踏会「千夜二夜物語」を開催。この夜、建物の内装や庭園はペルシャの王宮のように豪華に飾りたてられ、300人もの招待客がペルシャ風の仮装をして出席し、伝説的なパーティとなった。ポール・ポワレは頭にターバンを巻き、鞭と三日月刀を手にしたスルタンに扮した。

『FASHION 18世紀から現代まで』(タッシェンジャパン )

パリは夜ごとの夢のようだった。さっそくロワイヤル通りのドレスメーカー「カロリーヌ」で仕事を見つけるのだが、雇い主はエルテにはデザイナーの素質がなさそうなので解雇した。少し落胆はしたけれど、エルテは思いきって憧れのポール・ポワレのメゾンを訪れた。

デザイン画を見たポワレはすぐ気にいった。エルテの生涯がこれで決まった。バクストやイリーブに代わるモード画をひたすら描くことになる。

時代は第一次世界大戦に突入していった。パリが落ち着かなくなった。ポワレのメゾンもいったん閉じざるをえない。エルテはメゾン・ド・ポワレの前任ドレスメーカーと組んでアメリカの服飾市場にアピールできる服をデザインした。そんなとき猩紅熱にかかり、これは伝染病だったので隔離病棟に入ることになるのだが、じっとはしていられない。モンテカルロに転地療養することにした。

モンテカルロでは実際に服飾品を作るわけにはいかなくなったけれど、エルテはそのぶんこれこそが自分の理想世界だという服飾デザイン画に集中する。絵は得意の分野だ。仕上がった作品を試しに「ハーパーズ・バザー」誌(1867年創刊)に送ったところ、発行人のウィリアム・ランドル・ハーストが気にいった。10年間の独占契約を結びたいというのだ。

1867年にアメリカのニューヨークで創刊された最古の女性ファッション雑誌。エルテの幻想的で美しいクリエイティビティが、長きにわたって表紙を飾った。

1920年7月号【上】、1923年1月号【左】、1929年10月号【右】

大戦がおわり、転地治療もおわったエルテはモンテカルロからパリに戻り、ミュージックホール「フォリー・ベルジェール」の舞台衣裳を手掛けることになった。ついにフレンチ・カンカンの舞台裏に入りこめたのだ。エルテは腕によりをかけて新しいモードの創成に魔法をかけた。世界中のエキゾチシズムを採り入れた魔法をつかった。これが意外にもハリウッドを刺激した。

セシル・B・デミルはエルテにコスチューム・デザインを依頼するとともに、バビロンの空中庭園をデザインさせることにした。MGMのルー・マイヤーはエルテをハリウッドに引っこ抜くことを考えた。撮影所の一角にエルテの制作アトリエを用意し、エルテとその恋人(ニコラス・オロウソフ)と一緒に住める家を提供したのだ。

こうしてエルテのハリウッド時代がやってくる。名作『パリ』『モンテカルロ』『ベン・ハー』『ダンス・マッドネス』などの映画衣裳が次々に出現した。ただ、エルテの衣裳はあまりにファンタスマゴリア(不思議ちゃん)に富んでいて、役者たちがこれを着こなすほうが難しい。とくに大女優リリアン・ギッシュは『ラ・ボエム』のときのエルテのデザインを拒否した。しかしエルテのほうも譲らなかった。

女優リリアン・ギッシュが、ベル・エポックの衣装は聴衆に対してミミの貧困を正確に伝えられないとし、エルテがデザインした羊毛のドレスを着ようとせず対立。現場で言い合いとなり、ギッシュは猛烈に怒ってその場を去ったがエルテは主張を曲げなかった。

ハリウッドに足跡をのこしつつも、そのあまりのファンタジック・デザインが全面受容されなかったエルテは、ふたたびパリに戻ってきた。そのエルテを待ち構えていたのはアール・デコの流行だ。

アール・デコの名称は1925年のパリ万国装飾美術博覧会の爆発的なパワーから、付けられた。“Exposition International des Arts Décoratifs et Indastreis modermes”から採られた。その起爆はヨーゼフ・ホフマンのウィーン工房に始まっていた。

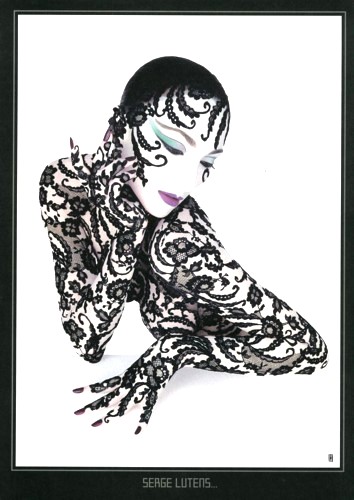

エルテはたちまちアール・デコの寵児となるのだが、本人は自分がアール・デコの牽引者だとは見ていない。ひたすらエルテ自身の幻想世界を創作しつづける。ぼくはアール・デコについてはいろいろ言いたいこともあり、大いに称揚したいこともあるのだが、それはいまはさておき、エルテがアール・デコに紛れていないということは、のちのちセルジュ・ルタンスがエルテを継承したときに、やっと多くの批評家を納得させたようだ。

たしかにいまから見ると、エルテやルタンスはアール・デコを超えている。

ウィーン分離派に参加していた建築家ヨーゼフ・ホフマンとデザイナーコロマン・モーザーが、1903年に設立した工房。ウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツに影響を受けて、総合芸術、生活の芸術化を目指した。直線的、幾何学的な装飾が特徴で、スコットランドのマッキントッシュや後年のアール・デコの源流となった。

【左上】クライスラービル(byウィリアム・ヴァン・アレン)

【右上】キャビネット(byマッキントッシュ)

【左下】鉄製のファイヤースクリーン(byローズアイアンワークス)

【右下】トンボのガラス細工(byルネ・ラリック)

フランスのリールに産まれの写真家、映画監督、ヘアスタイリスト、ファッションデザイナーである。1980年から20年間、資生堂のイメージクリエイターをつとめた。写真は2005年にハウス・オブ・シセイドウで開催された「セルジュ・ルタンス… 夢幻の旅の記録」展にあわせて刊行された図録の書影。

その後のエルテについては、本書の図版を見てもらうのが一番だが、バル・タバランとのステージ衣裳のコラボ、未来派のアーティストとのコラボなどをへて、数々のオペラやミュージカルのコスチューム・デザインを手掛け、60年代には多くの舞台美術の設計に携わった。

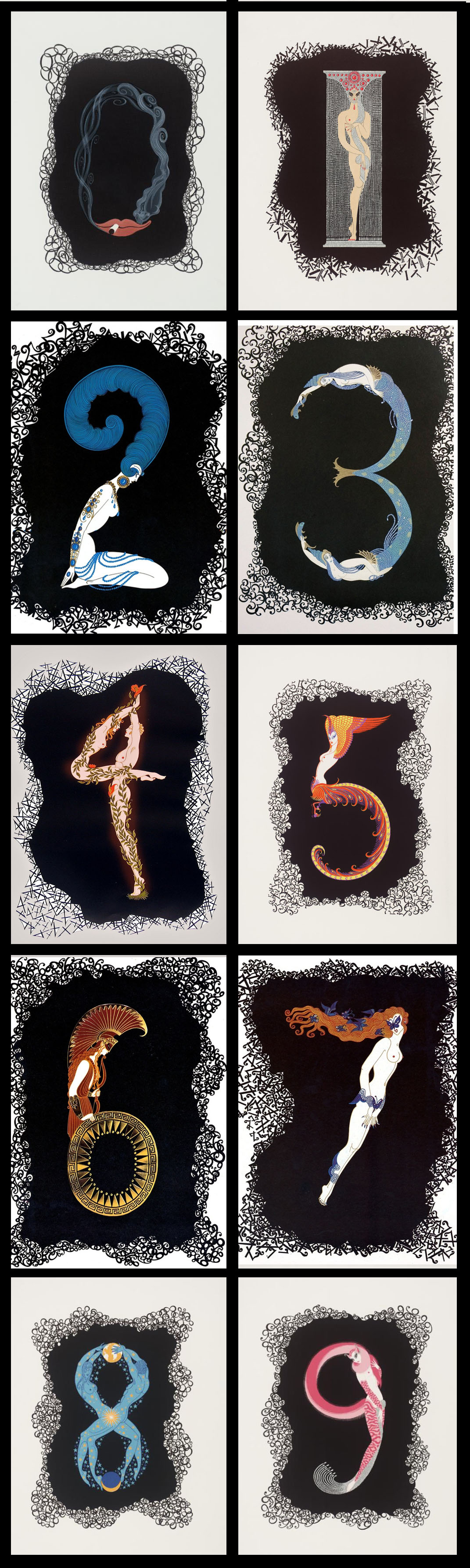

あいかわらずの世を欺くような綺想的幻想力だが、なかで1968年に発表したリトグラフ「数字」シリーズがなんといっても圧巻だ。グロヴナー画廊で最初に発表したもので、メトロポリタン美術館、ハンブルク美術館、パオロ・ボロッチ画廊が大々的に展観させた。よくよく見ていただきたい。装飾デザインのすべてがここに組み合わさっている。

ぼくがエルテの作品を初めて見たのは、1976年に資生堂ギャラリーで個展が催されたときだった。そのときエルテは82歳になっていた。ミュシャやクリムトとは異なる魅力に惹かれた。甘美もここまでいけば本物だと思った。

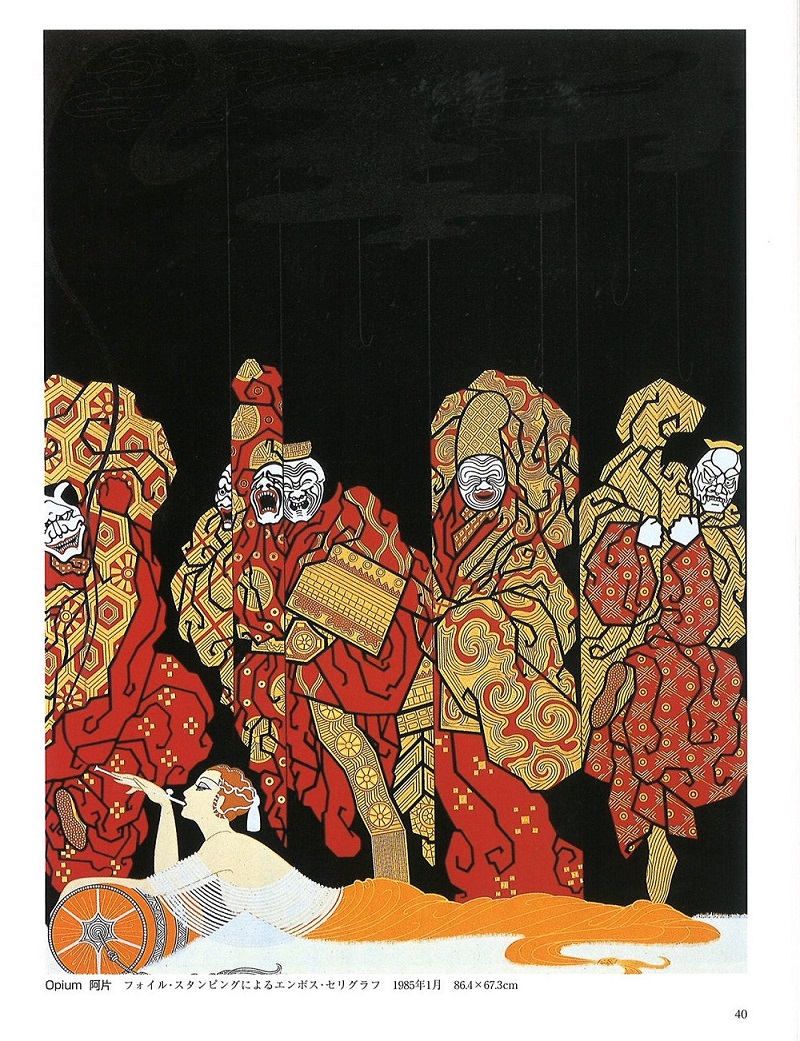

1979年にはフランス国営放送がドキュメンタリー『エルテ 20世紀の魔術師』を放映し、その直後からスミソニアン博物館のエルテ回顧展が世界を巡回した。こうして、あらためてエルテに世界中のファンが拍手をおくるようになったのだが、高齢になってもその美学はなお衰えていなかった。1980年のエンボス・セリグラフ『波』の意匠力、1982年の『黒のシンフォニー』と『漆黒と純白』の対比力、1985年のセリグラフ『阿片』の圧倒的歌舞伎性、その後のフォイル・スタンピングのシリーズなど、あいかわらず息を呑ませる。

こういうエルテをどう形容するか、ほんとうに困る。ヴリーランドのようにただ褒めちぎっていたい。あえていうなら、エルテはたんなるデザイナーでも、アーティストでもない。そう、見たほうがいいだろう。エルテは実はロシアン・ブルーの瞳をもった魔法猫だったのである。いわば「その場にひそんでいる夢」の表現者だったのだ。諸君もひととき、エルテとともにキャット・ダンスを踊りなさいと言うしかない。90代になったときのエルテの写真を見ていると、エルテ自身がミューズそのものであったことがよく伝わってくる。

21世紀のファッションというものを議論するにも、エルテは欠かせないはずだ。ぼくはこのところアレキサンダー・マックイーンとジョン・ガリアーノのドキュメンタリーを何度も見て溜息をついているのだが、そこにはしばしばエルテの古代未来的展開がちらちら垣間見えていた。

1968年、フランスのスタジオにおいて

⊕ エルテ-幻想の世界を生きたアールデコの寵児- ⊕

∈ 著者:永瀧達治

∈ 装丁:松吉太郎

∈ 発行者:藤井一比古

∈ 発行所:六耀社

∈ 印刷・製本:凸版印刷

∈∈ 発行:2000年9月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに 時空を超えるエルテ 失われた妄想を求めて

∈ 本文 エルテ、耽美と幻想の世界

∈ 母と姉に恋した少年

∈ パリに恋した少年

∈ 家出のススメ、あるいはロシア・ブームに沸くパリ

∈ 時代をパトロンに従えた男

∈ モンテカルロ発のアメリカン・ドリーム

∈ 芸術における個人主義

∈ 三つの愛、ロシアとフランスとアメリカと

∈ たゆたえど沈まず

∈ グッド・ナイト、ボンヌ・ヌュイ

∈ 流行の三〇年周期説

∈ エルテに関するひとつの仮説

∈ エルテの着せかえ紙人形、大衆化するエルテ

∈ アルファベットにおける日常の退屈

∈ アルファベット、妄想の断片

∈ 再びアルファベット、妄想の断片

∈ 死ぬな、嘆くな、虚構に生きよ

∈ コラム ビートルズとエルテ

∈ 耽美の世界に生きる男たち

∈ <魔の刻>エルテ

∈ エルテ年表

∈∈ 主要参考文献一覧

⊕ 著者略歴 ⊕

永瀧達治(Tatsuji Nagataki)

1949年生まれ、大阪育ち。フレンチ狂家元。著書に、『さよならゲンスブール』(共同通信社)、『フレンチ狂日記』(平凡社)、『ゲンスブールかく語りき』(愛育社)、『フレンチ狂日記 Flash Back 1981-92』(愛育社)他。訳書に、ピエール・サカ『シャンソン・フランセーズ』(監修共。講談社)、イヴ・シモン『感情漂流』(集英社)、ジル・ヴェルラン『ゲンスブール、または出口なしの愛』(マガジン・ハウス)、シルヴァナ・ロレンツ『ピエール・カルダン ファッション・アート・グルメをビジネスにした男』(駿河台出版社)他。