ニジンスキーの手記

新書館 1996

Vaslav Nijinsky

CAHIERS Versin non Expurgee 1995

[訳]鈴木晶

そのこと、ずっと知らなかったのだが、ニジンスキーは『牧神の午後』の舞踊譜を独自のダンス・ノーテーションとして創案していた。「私はハンガリーに抑留されていたとき、舞踊記譜法を勉強した。私は自分の記譜法に夢中だった。自分の造った『牧神』というバレエを、独自の記譜法で書くという作業にとりかかった。2カ月近くかかった」と書いている。

ハンガリーに抑留されていたときというのは、ディアギレフの「バレエ・リュス」を解雇されたのちのニジンスキーがブダペストの妻ロモラの実家に身を寄せていたころ、第一次世界大戦のために戦争捕虜として自宅軟禁されたことをいう。1914年から翌年にかけてのことだ。

当時のバレエ界で通用していたのはステパーノフ記譜法で、アレクサンドル・ゴールスキーの親友のステパーノフが考案した記譜法を広めたものである。五線譜に記号的な表示をする。ニジンスキーはこれをまったく新しく改良してしまった。ところが長らくそのノーテーションが解読できなかったのだ。

やっとその記譜が解読されたのは70年以上たってからのことである。ヒントはニジンスキーが同じ記譜法で彫刻家ルカ・デルラ・ロビアの浅浮彫(バ・ルリエフ)を譜面にしていたことにあったらしい。15世紀の彫刻家の"人体"をニジンスキーは譜面にしていたわけである。このことについてはまだよくわからないことがあるのだが、彫塑された人体を記譜するという発想自体がすばらしい。ぼくもポオの文章や『大菩薩峠』や自分が目をつぶって歩いた道を記譜すること、あるいはフレーゲの概念記法や天文学のHR図やチョムスキーの生成文法譜が好きなほうなので、ノーテーションやスコアリングには格別の関心があるのだが、ニジンスキーが彫刻のトルソーをふくめて体の動向を独自に記譜していたことには驚いた。

いまでは『牧神の午後』の振付けは、アン・ハッチンソン・ゲストがそれをラバノーテションに翻訳して出版されている。ラバノーテションはルドルフ・ラバンが考案した記譜法で、下から上に進行する。

ゲストの『舞踊記譜法』によると、ダンス・ノーテーションの歴史では、これまで約80種類ほどの記譜法が試みられてきたという。そのうちのひとつをニジンスキーが工夫していたわけだが、ニジンスキーの記譜は世界で『牧神の午後』しか残っていない。

この記譜はその後、ゲスト自身によって1988年にロイヤル・バレエ・スクールでリハーサルされて、ビデオに収められた。翌年にはジュリアード音楽院が本格的に再現して、またビデオになった。グラン・バレエ・カナディアンはそれにもとづいて劇場公開もした。ニジンスキーは蘇ったのである。

ニジンスキーがなぜ独自の記譜法によって記録を残そうとしたのかということは、ニジンスキーについての残された謎である。『牧神の午後』がニジンスキーの振付による処女作であって、かつ代表作であったのはいうまでもないが、そこにはもっと鬼気迫るもの、あるいは危機迫るものがあったとおもわれる。このあと、ニジンスキーはだんだん狂っていったのだ。

ディアギレフの「バレエ・リュス」が『牧神の午後』を初演したのが1912年5月29日である。翌年、『遊戯』と『春の祭典』を振付け、ロモラ・ブルスキーと電撃結婚し、ハンガリーで軟禁されて記譜を作ったのが1914年か15年だった。

最後の舞踊公演をしたのが1919年の1月、それからニジンスキーは手記を書き、奇行が目立ってきて3月には入院、その後、二度と踊らなくなった。手記は1919年3月4日てぷっつり切れていて、その後のニジンスキーはただ痛ましい。

あっというまの出来事だった。まさに彗星のように出現して、流星のように消えた。本書『ニジンスキーの手記』には、こんなふうなことが書いてある。

私はもっと踊りたかったが、神はもう充分だと言った。‥私は以前は恐ろしいことをした。神を理解していなかったからだ。神を感じていたが、理解していなかった。‥私の感情は大きいので、学ばずとも自然が何であるかを知っている。自然とは生だ。生とは自然だ。猿は自然だ。人間は自然だ。猿は人間の自然ではない。私は人間の姿をした猿ではない。

私は幸せだ。なぜなら私は愛だから。私は神を愛する。だから自分で自分に向かって微笑む。まわりの人は私が狂うだろうと思っている。私の頭がおかしくなると思っている。ニーチェは頭がおかしくなった。考えたからだ。私は考えない。‥私は神であり、「牛」だ。私はアピス人だ。私はエジプト人だ。私はヒンドゥ教徒だ。私はインド人だ。私は黒人だ。私は中国人だ。私は日本人だ。私は異邦人であり、よそから来た。私は海鳥だ。私は陸鳥だ。私はトルストイの木だ。私はトルストイの根だ。私はトルストイのものだ。

私は金のない雑誌である。私は雑誌が好きだ。私は生きた雑誌である。‥私は証券取引所で相場を張りたい。私は泥棒になりたい。私は金持ちを殺したい。肉体を殺すのではなく、知性を殺したい。私は知性ではない。私は理性だ。‥私はシェイクスピアの『ハムレット』が嫌いだ。彼は考えるから。私は考えない哲学者である。感じる哲学者である。

私は知性なんか欲しくない。私は理性的なことを欲する。私は知性的な人たちが好きだ。だから彼らをピストルで殺すつもりはない。私はピストルではない。私は神である。私は愛である。

できるだけ辻褄があうような箇所をつないでみたが、もっとおかしなこともいっぱい書いてある。こうしてニジンスキーは狂っていったのだ。

妻のロモラは必死でニジンスキーの回復を試みて、ヨーロッパを代表する精神分析医の門を叩いた。オイゲン・ブロイラーは「軽度の躁病性興奮をともなう混乱した精神分裂病」と診断して「カタトニー」という病名を与えた。現存在分析で有名なルートヴィヒ・ビンスヴァンガーは「緊張性精神病を病んでいる誰かの真似をしているのではないか」と判断した。穿った解釈である。

しかし、ニジンスキーの幻聴はひどくなるばかりで、両耳に指をつっこんで「ある男がしょっちゅう英語で喋っている」と言ったり、顔をひっかき、自分の首を絞め、ナイフで胸を刺そうとしたりした。どうみてもやはり狂っている。ロモラは時の大立者フロイトにも相談しようとしたらしいが、その証拠はいまのところ確認されていない。ユングも候補にあがったが、ユングは断ったという。ニジンスキーは病室で脱糞するようになり、看護人を襲ったりした。

ニジンスキーに何がおこったのか。何がおこったかはわからない。これから書くことは本書の訳者の鈴木晶が本書の解説、および『ニジンスキー 神の道化』で書いたこと、リチャード・バックルの『ディアギレフ』の内容などを、それほど出ていないものになる。理由はある。ひとつはぼくはニジンスキーの踊りを見ていないということ、もうひとつは本書から憶測できることがほとんどないからだ。

にもかかわらず、ここから今日のダンスのいっさいが出所した。ニジンスキーがいなければ、今日のクラシックバレエもモダンダンスもなかった。暗黒舞踏もなかった。

ヴァーツラフ・ニジンスキーは1889年にロシアのキエフに生まれた。両親ともにポーランド人のダンサーである。父は家族を捨て若い女と暮らした。夫を失った母はヴァーツラフにひとしおの愛情を注いだが、鞭を打つような厳しさをもっていた。

兄は子供のころからぼんやりした子で、精神病院に入り、第一次世界大戦中に病院で死んだ。妹のブロニスラヴァ(ブロニスラヴァ・ニジンスカという)はのちにバレエ・リュスのコレオグラファーとなって、イーダ・ルビンシテインのために『ボレロ』を振付した。回想記を読むと、兄思いだったことがよくわかる。

ニジンスキーは4歳のときにはすでに踊っていて、喝采の味を知った。いまでいうオーバーキネキック・チャイルド(過動児)だったようだ。1898年、9歳でロシア帝室マリインスキー劇場の舞踊学校に入学し、本格的なバレエ・ダンサーの道に入った。妹のブロニスラヴァも一緒に入った。これはニジンスキーを和ませた。上級生にミハイル・フォーキン、アンナ・パヴロヴァ、タマーラ・カルサーヴィナなどの綺羅星がいた。

しかし学校ではかなり陰湿な「いじめ」にあった。非西洋的な顔立ちのためにあだ名は「日本人」(イポーンツェク)というものだ。そのためか、ニジンスキーは日本に対して特別な感情をもったようだ。のちに「日本風のバレエ」というものを考えようともした。

言葉によるコミュニケーションもかなり苦手だったらしい。だから踊っているときと性の快楽に耽るとき以外は引きこもりがちだった。あるとき級友たちのいたずらで激しく転倒して、意識不明の4日間をさまよった。この生死の境い目の体験はその後のニジンスキーに死の恐怖を植えつけた。『手記』には「私は一度ならず死を感じた。15歳のとき病院で死にかけた。病院で私は自分の目で死を見た」と書いている。

自慰も女も男も、はやくに知った。ニジンスキーはバイセクシャルだったのである。バレエ界ではとくにめずらしいことではない。

少年ニジンスキーのダンスの才能は図抜けていたことは誰もが証言している。学校の師匠たち、パーヴェル・ゲルトやニコライ・レガートらが最初から絶賛していた。ニコライの弟にあたるセルゲイ・レガートはとくにニジンスキーの才能に注目して親身になって育てた。ところがこのセルゲイが30歳で自殺した。1905年である(このこともニジンスキーの狂気と関係があるようだ)。

翌年、マリインスキー劇場でモーツァルト生誕150年記念の『ドン・ジョヴァンニ』が公演され、4人の舞踊学校生が抜擢された。ニジンスキーが断然すばらしかった。二日目にはアンナ・パヴロヴァと踊って、また絶賛された。卒業すると、コリフェー(ソリストの一段下の役割)になった。1907年、新進コレオグラファーのミハイル・フォーキンの『アルミードの館』が発表され、ついでニジンスキーが『真夏の夜の夢』の青い鳥を踊った。

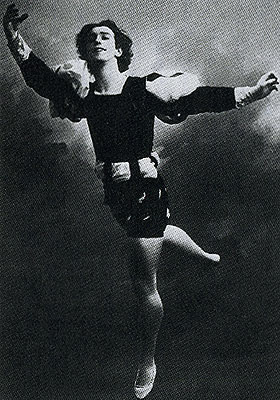

かつて誰も見せなかった青い鳥だったという。「いつ一つのパを終え、いつ次のパを始めたか、まったくわからない。ニジンスキーは床に下りてこないで、情報に向かって羽ばたく鳥のように上へ上へと飛んでいるかのように見えた」という妹の感想が残っている。

いわゆる「ニジンスキーの上方への飛翔」が始まったのだ。妹の回想記には次のようにもある。じんとくる。「ニジンスキーはジャンプの最中に体のポジションを変え、ぎりぎりまで上半身を弓のように後ろに反らせる。まるでニジンスキーの体は床に触れずつねに空中に留まっているかのようで、前に屈んだかとおもうと後方に反り、空中で前後するのだった」「コーダにおけるブリゼ・ヴォレの動きは、下手から上手へ向けて舞台の対角線上に二度くりかえされ、プレスティッシモ(最高速度)での10回から12回にもおよぶピルエットで終わるのだった」。

そういうニジンスキーの前に、ある日、セルゲイ・ディアギレフがあらわれたのである。ディアギレフがどういう人物であったかは、すでにリチャード・バックルの大著『ディアギレフ』に詳しいが、本書の訳者の鈴木晶が『ニジンスキー 神の道化』で簡潔に示している指摘がわかりやすい。

ロシアで19世紀末にはモスクワとペテルブルクで象徴主義が過剰に渦巻いていた。モスクワでは詩人ヴァレリ・ブリューソフが『炎の天使』を書いていた。これはのちにプロコフィエフがオペラにした。ペテルブルクではワーグナーやニーチェが流行して神秘主義の色彩を濃くし、ドミトーリ・メレシコフスキーの長編哲学小説『キリストとアンチキリスト』三部作が流行していた。メレシコフスキーの妻のジナイーダ・ギッピウスも象徴主義の詩人で、たいへんな美人だが「私は肉体的には女だが精神的には男性だ」と公言していた。

そのギッピウスに若い愛人ディミートリー・フィロソーフォフがいて、ゲイだった。フィロソーフォフは従弟とも同性愛の関係をもっていたが、ギッピウスとの愛が深まるにつれ、その従弟を捨てた。

その捨てられた従弟がセルゲイ・ディアギレフなのである。ロシア世紀象徴主義の落とし子というべきだ。しかしロシアは20世紀になるとロシア革命前夜になっていく。ロシア・バレエはどこかに脱出せざるをえなくなっていた。ディアギレフがいちはやくその機運に乗った。

ディアギレフはリムスキー・コルサコフに師事して作曲や声楽をしていた男である。ただ早々に、自分の才能より他人の才能を引き出すほうに天職を転換していった。もうひとつニジンスキーの宿命にとって決定的だったのは、ニジンスキーはバイセクシャルだが、ディアギレフは強いホモセクシャルだったということだ。

ディアギレフはロシア第一次革命の地を捨てて、1906年にはパリに出て「ロシア絵画展」を、翌年には「ロシア音楽会」を催した。この音楽会ではコルサコフが自作を指揮し、ラフマニノフが自作を弾き、シャリアピンが歌うという、いまならとんでもなく贅沢な顔触れとおもわれる企画を実現させている。さらに翌年にはムソルグスキーの『ボリス・ゴドゥノーフ』をやはりシャリアピン主演で上演した。

こうした成功をもとに、ディアギレフにはマリインスキー劇場のバレエをまるごとパリにもってこようという計画が浮かんでいた。すでにマリインスキー劇場のなかではロシア革命前夜の価値観の激変とともに、対立や分裂がおきかけていた。「美術世界」という有名な雑誌があるのだが、その編集部の連中とともに計画がすすんだ。こうして「バレエ・リュス」が結成された。

1909年5月18日、パリのシャトレ座でロシア・バレエが目にもの見せた。『アルミードの館』がオープニングの演目だった。パ・ド・ドロアを踊ったのはニジンスキーとカルサーヴィナとバルディナーだった。今日のバレエ・ブームがここに幕開いた。

この日の公演はレペテション・ジェネラル、いわゆるゲネプロだったのだが、ニジンスキーは翌日の新聞で「ヴェストリスの再来」「舞踊の神」「天才児あらわる」と騒がれた。それからである、ニジンスキーの稀有の宿命が高速に始まったのだ。

ディアギレフは翌年もパリ公演を成功させた。ロマンティック・バレエを代表する『ジゼル』、さらに『カルナヴァル』『火の鳥』などが上演された。

パリで、ニジンスキーはディアギレフに心身ともに愛された。ディアギレフにとってニジンスキーは「ダスール・ノーブル」(高貴な踊り手)であるとともに、熱愛の恋人だった。が、ニジンスキーは表面は従い、どこかで逃げていた。ディアギレフは逃さなかった。そのぶん、ニジンスキーはダンスに賭けた。若きジャン・コクトーはディアギレフの舞台に圧倒され、「ニジンスキーは船底の魚のように跳ねた」と驚嘆した。コクトーだけではない、ピカソもエリック・サティもココ・シャネルも、みんなロシア・バレエとニジンスキーとパヴロヴァとカルサーヴィナにぞっこんだった。ロシア・バレエはパリを挑発しつづけたのだ。

ペテルブルクのロシアを見せたのではない。それを原型にして新たな20世紀の実験を連打した。その演出構成力はおそらく、20世紀の舞台史すべてのなかで特段のものだったろう。ディアギレフは「バレエ・リュス」の本拠をモンテカルロに定め、組織を強化し、ウェーバー作曲ベルリオーズ編曲の『薔薇の精』やストラヴィンスキー作曲の『ペトルーシュカ』、ストラヴィンスキー作曲でフォーキン振付けの『火の鳥』を大ヒットさせた。

こうして1912年になってニジンスキーが初めて振付をするチャンスがやってきた。それが『牧神の午後』である。初演は5月29日だった。

かつてステファヌ・マラルメは『牧神の午後』を上演台本になると考えて書いた。しかし詩人のテオドール・バンヴィルと俳優のコンスタン・コクランはそれを読んで「詩人にはいいだろうが、大衆には受けない」と反応した。

それでもマラルメはその希望を捨てなかった。ただし、バレエになるとは思ってもいなかった。クロード・ドビュッシーが音楽をつけることになって、マラルメは初めてそこに音楽と身体による舞台化が可能であることを知った。けれども、ドビュッシーの曲がついても、誰もこれを上演しようとしなかった。マラルメとドビュッシーの作品は四半世紀も眠っていたのだ。

それをニジンスキーが"再発見"する。いや、おそらくはディアギレフが示唆したにちがいない。

振付と演出の一から十まではニジンスキーがとりくんだ。これこそはニジンスキーの才能のすべてが全開した作品だった。ニジンスキーはその内容をディアギレフにも伏せて組み立てた。そして、発表の日がやってきた。5月29日のゲネプロを見たオディロン・ルドンは、この会場にマラルメがいられなかったことを惜しみ、ニジンスキーの振付とバクストの色彩を絶賛した。オーギュスト・ロダンは「ニジンスキーをしのぐ演技は他には見当たらない。彼こそすべての画家や彫刻家が求めていた理想のモデルにほかならない。フランス中の芸術家が霊感を求めて、この作品をみるべきだ」と書いた。

ニジンスキーが『牧神の午後』によって「性」を描いたことはあきらかである。マラルメがすでにそれを用意していた。有名なラストシーンはマスターベーションである。

そのためリン・ガラフォラは『ディアギレフのバレエ・リュス』で、ニジンスキーは異性愛を発見したと指摘した。同性愛脱出の宣言だというのだ。鈴木晶は「性の原始性」を創作しようとしたと見た。ニジンスキー自身がどのような意図で創作したかは、わからない。しかし、ニジンスキーが続いて創作した『遊戯』と『春の祭典』を見ると(むろんニジンスキーのものを継承した舞台を見たにすぎないが)、テーマがあるとすれば、それはまさに「欲望」というものであったろうとおもわれる。

あらためてニジンスキーの生涯を総じてみると、ニジンスキーは欲望をモードで包むことにおいて天才的だったのだ。その欲望は身体に潜在する欲望である。

身体に潜在する欲望は、ときに体制化されたモードやスタイルと激突する。プレスリーもビートルズもそのように起爆した。エイゼンシュタインも土方巽もそのようにモードとスタイルの革命をおこした。ニジンスキーにおいても同じであった。たとえば『遊戯』はドビュッシーが作曲したのだが、ダンスにはテニス・プレイヤーの動きとリズムがとりいれられた。基本ポジションもアン・ドゥオール(開脚)ではなくパラレル(平行脚)を採用した。これは土方巽がガニマタを基本においたことに匹敵する。

ストラヴィンスキーが作曲した『春の祭典』では古代スラブ民族の処女の生贄の儀式が取材されている。これを最初に発想したのがニコラス・レーリッヒ(ニコライ・リョーリフ)であることをぼくは長らく知らなかったのだが、ニョーヨークのレーリッヒ美術館で学芸員に教えられて知った。レーリッヒはロシア山水画を描いた神秘主義者である。それはともかく『春の祭典』ではニジンスキーはダンサーたちにアン・ドゥダン(内股)を強制した。バレエの基本の基本である垂直性を捨て、首を曲げたまま踊るようにも指示した。まさに土方のガニマタであり、暗黒舞踏なのである。

しかし、ニジンスキーは前衛だったのではない。ロシアバレエの体制の只中で育ち、その基本を示したダンサーだった。それなのにニジンスキーは革命に挑んだ。

このようなことを検討していると、ニジンスキーが今日のモダンダンスの大半を予告していたことこそ強調されなければならないのだという気になってくる。なぜニジンスキーがロシアバレエの伝統の位置にいなかったかということこそを問う必要を感じる。

パリにいたことがそうさせたのだろうか。ディアギレフの要求がつねに前衛的だったのか。ニジンスキー自身に体制との対峙が必然したのか。これらの謎はまだ解かれていない。それを解くには、ニジンスキーにも時間がなかった。このあとニジンスキーは狂ってしまうのだから――。

ニジンスキーは『牧神の午後』『遊戯』『春の祭典』を自作したとおもうまもなく、その直後にロモラ・プルスキーと突如として結婚してしまった。ロモラはニジンスキーの両性具有性に惹かれたという。結婚したニジンスキーはディアギレフとの絆を断った。いったい何にめざめたのだろうか。

その後は、ニジンスキーは新たなダンスワークを組織化する決意もしたようだ。自分の一座を結成して(短期間だけ「バレエ・リュス」はニジンスキーを座長にした)、南米や全米で公演活動をした。が、結局は1919年を最後に踊らなくなったのだ。

この数年間がニジンスキーのすべての謎になる。ヒントはほとんどない。ただひとつ気になるのが、すでに書いたことだが、その途中でブダペストに軟禁されて『牧神の午後』の舞踊譜にとりくんでいたということだ。

ニジンスキーの発狂とダンスの終焉については、これまで多くの者が意見を出している。

トルストイ主義に溺れすぎたこと、少年期の瀕死体験や兄の発狂や自殺が原因なのではないかという説、ロモラがもたらした純粋すぎる両性具有嗜好、ディアギレフとのあまりに過度であった緊張関係のよじれ、アメリカ公演での不評、どちらにせよ神経衰弱が極度になっていったのだという見方、才色に徹しすぎたこと、さまざまである。祖国ロシアに革命がおこったこと、ブダペストで軟禁にあったこと、あまりに神を想ったことなどを詳しく論じる者もいる。

いずれも関係しているだろうが、いまだに誰もニジンスキーの心を見抜けないままにいる。いちはやくニジンスキーの狂気をゴッホやアラビアのロレンスとともにとりあげたコリン・ウィルソンの『アウトサイダー』も、その真相には届きえなかった。

むろんそんなことは当たり前である。ぼくは土方巽が『静かな家』以降、まったく踊ろうとしなかった日々を比較的近くで見ているが、とくに狂気や精神医などとかかわりのなかったはずの土方が、なぜ自分を踊りに駆り立てなかったのか、本人に聞いてすら何も推測を組み立てられなかった。土方もダンスの本質を自分の身体を曝すことだけにあるとは思っていなかった。その生き方で踊っていた。これはグレン・グールドがなぜ舞台でピアノを弾かなくなったのかという問題に通じる。

ニジンスキーの狂気の原因をさぐるのは、意味がない。むしろニジンスキーが何をなしえたかを語るべきなのである。しかし、それがまたあまりにも大きすぎるのだ。ニジンスキーが残したものは、20世紀バレエの開幕と20世紀モダンダンスの冒険と、ポストモダンダンスの実験そのものだったのだ。

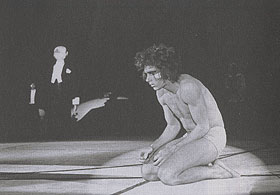

たとえば、モーリス・ベジャールの『春の祭典』とジョルジュ・ドンが踊った『ニジンスキー 神の道化』である。ドンがニジンスキーになった舞台は、日本でも30回以上の公演があった。その舞台の奥でニジンスキーは生きていた。

それがニジンスキーがなしえたことなのである。マーサ・グレアムは90歳になって『春の祭典』を老シャーマンにおきかえ、ジョージア・オキーフの山水を舞台にして、ニジンスキーのロシアを原アメリカに求めた。またたとえばピナ・バウシュの『春の祭典』である。1975年に初演されたこの舞台では、舞台一面の土の上を動きまわる裸足の娘たちが、神ではなく男たちの生贄として捧げられていた。これはピナ・バウシュの逆ニジンスキー論だったと思いたい。マッツ・エクもニジンスキーにとりくんで、能舞台のような真っ白い舞台で黒澤明の武士に託した踊りを見せた。ニジンスキーが「日本人」とよばれていたことを思い出させた。

やはり象徴的なのはその後の『牧神の午後』である。どんなダンサーが踊っても、誰もがニジンスキーと交わっていかざるをえなかった。そうだとすれば『牧神の午後』は、世阿弥が仕掛けた複式夢幻能なのである。ダンサーたちはニジンスキーの呪縛から逃れられないだけではなく、そうすることによってどうしても掴みえないニジンスキーのすべてと交感したいのだ。

こうした「その後のニジンスキー」は、いまなおあらゆるところに生きている。跳び撥ねている。ぼくにはその装置が『牧神の午後』の舞踊譜の独創性に秘められていたようにおもわれる。誰も1950年にニジンスキーが61歳で死んだとは想っていないのだ。ニジンスキーがまだ舞踊譜のなかで踊っていると信じられているのだ。これはアントナン・アルトー伝説とはべつのこととして語られていかなければならない。ニジンスキーとは様式の始原なのである。