父の先見

ケインズ全集第5巻・第6巻

東洋経済新報社 1979・1980

John Maynard Keynes

A Treatise on Money 1930

[訳]小泉明・長澤惟恭

7月11日の参議院選挙は民主党が惨敗した。とはいえ、これはたんに予想を大きく下回ったということで、躍進はしたものの党名を口にするのも憚りたい「みんなの党」を含めて(「みんな」って誰だよ! 『世界と日本のまちがい』の29ページ以降を読みなさい)、どこかの党が政策的に勝ったなどというわけではなく、たんに民主党のオウンゴールが目立っただけのようなものだった。どちらにせよ、ひどい選挙だった。

それから3日もたたないうちに日本振興銀行の不正が発覚して、前会長の木村剛が逮捕された。木村は竹中平蔵とともに小泉内閣時代の日本のマネタリーモデルを策案した張本人で、新自由主義経済戦略の旗手だった。ぼくも10年ほど前に『日本資本主義の哲学』(PHP研究所)という本を読んだことがあるが、なかなか切れ味がいいなという印象だった。ただし、こちらも策に溺れたオウンゴールだった。

民主党のオウンゴールは、菅直人が消費税を10パーセントに上げると言ったことが原因だったと言われている。そうでもあろうが、オウンゴールは普天間基地問題をはじめ何本もあったから、それだけではないだろう。それにしても、安倍・福田・麻生・鳩山内閣と打ち続く日本の宿命的とさえ言いたくなるオウンゴール問題は、そもそもが竹中・木村のマネタリズムといい、消費税増税計画といい、それほど国の経済政策と外交政策は難しいということをあらわしているにすぎない。

それとともにこれは実は、日本においても「ケインズとは何か」ということがあらためて問われているということだったのである。

ケインズの経済学は、ふつうは「大きな政府」の経済政策理論を確立したとか「デマンドサイドの経済学」を確立したとかと言われている。しかし、はたして、それだけか。

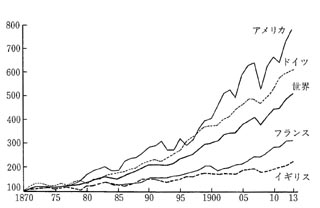

そもそもケインズは、失業の発生の理由、不況が長引く理由、貨幣価値が流動する理由などを考え抜いた。そして「有効需要の不足」にこそさまざまな経済不振の要因を見定め、むしろ「サプライサイドの経済学」を律するのは政府の重要な役割であろうと結論づけたのである。ところが、そういう“新しい経済学”は1929年の世界恐慌以降の経済政策の主流となったものの、あるときからしだいに退嬰していったのだ。

とくにケインズ経済政策論が木っ端微塵に砕かれたのは1970年代に入ってからで、ハイエク(1337夜)やフリードマン(1338夜)らのシカゴ学派の台頭と、サッチャリズムとレーガノミクスが時のグローバルスタンダードになっていったときだった。政府が公共事業をしてバラマキ政策をするのではなく、政府は規制を緩和して自由市場に任せておけばいいという風潮が高まってからだ。

けれどもその結果が、金融市場至上主義になった。あとは“カジノ資本主義”や“暴走する資本主義”の乱舞。勢いはよかったし、日本も小泉劇場とともにその旗振りが進んだのだが、それがエンロン不正事件からリーマン・ショックまでの狂乱で壊滅的な痛手を被って、以降は一転、度が過ぎたマネタリーモデルも猛反省期に入った。

そこに不死鳥のごとくに再浮上してきたのが、ケインズの経済政策論だったのである。

何をいまさらケインズかという向きも少なくはない。むろん21世紀の国際経済や国家モデルに合わないところはいくらもある。しかし、アダム・スミスを読みなおすなら、次は騙されたと思ってもいいから、ケインズを読みなおすべきなのである。

5月の連休直前に、ケインズの『説得論集』の新訳が日本経済新聞出版社から刊行された。山岡洋一の訳だった。

この人はアダム・スミスの『国富論』を新訳してもいて、そのこと自体がなんとも象徴的だったので、ぼくも手にとった。久々にケインズを読んだのだ。この本にはインフレとデフレの本質に言及したチャプターがあって、当時の保守党政権が「国を混乱に導いた原因」がいくつも指摘されている。

保守党は次のようなことを信奉して、ニッチもサッチもいかなくなったとケインズは書いていた。こういうものだ。

①道路や住宅の建設を急いではいけない。そんなことをすれば雇用の機会を使いはたす。②全員に職を与えようとしてはいけない。それではインフレを引き起こす。③投資を控えよう。採算がとれる保証がない。④政策を変えないほうがいい。リスクがふえるだけだ。⑤いま、われわれは悲惨ではないのだ。安全第一にしているべきだ。

こういう保守党政策が、「否認・制限・休止のイギリス」をつくってしまったというのが、当時のケインズの指摘なのである。

しかしこれって、自民党にも民主党にも、すべてあてはまる。そう思わないか。だったら、こういうときはいったんケインズを読むべきなのである。それには「ケインズという男」のことを少々は知らなければならない。

ジョン・メイナード・ケインズが生まれたのは、1883年のケンブリッジのハーヴェイ・ロードだった。自身が経済学者で動学モデルの提唱者でもあったロイ・ハロッドの名著『ケインズ伝』(東洋経済新報社)では、好ましくも「ハーヴェイ・ロードの前提」と名付けられたこの幼少年期のエリート環境は、ケインズのいっさい心性原郷とも思想模型ともなっている。

父親のジョン・ネヴィル・ケインズはケンブリッジ大学の経済学者兼論理学者で、時の経済学の総帥アルフレッド・マーシャルの篤い信頼を得ていた。子煩悩らしく、ジョン・メイナードの成長の記録を克明に日記に付けるだけでなく、はやくも4歳の子に「利子って何のことかわかるかね」などと聞いたりした。よくある作り話だったとしても、この話、ケインズらしい。

イートン校、ケンブリッジ大学キングズ・カレッジというふうに超エリートコースを進むと、そこでは数学を専攻した。ケインズは数学で才能を発揮したのではないのだが、ずっと数学を手放さなかったことは特筆できる。

しかし、学生時代のケインズを極め付きに陶冶したのは、リットン・ストレイチーの勧めで秘密結社めいた哲学倶楽部「ザ・ソサエティ」の会員になったことだ。これが、かの名高い「ブルームズベリー・グループ」の青年青女どもの巣窟で、そこはすこぶるホモセクシャルな空気に包まれていた。ボスはジョージ・エドワード・ムーア。その『倫理学原理』に「善は分析不能」と書いたムーアの感覚はブルームズベリーのちょっと妖しげな若者たちを夢中にさせた。ぼくも何度かうろつきまわったが、ブルームズベリーとは大英博物館の周辺地区をいう。

ブルームズベリー・グループには、スティーブン・トムリン、リットン・ストレイチー、レオナード・ウルフ、ヴァージニア・ウルフ、ダンカン・グラント、デイヴィッド・ガーネットらがいた。いずれも妍と狷とを競いあうケンブリッジ学派で、のちの第一次大戦のときは徴兵拒否をした。反戦思想派でもあったのである。

やがて大学の学生ユニオンの会長ともなったケインズは、古典文芸から数学・科学までのありとあらゆる思索と活動とにかかわって、早々にケンブリッジ自由党クラブのリーダーとして政治活動にも関心をもつようになった(ケインズは終生、自由党の支持者)。

続く卒業時にはトライポス(優等卒業試験)を受け、1906年には高等文官試験に挑み、104人中2位の高成績で合格すると、インド省に入った。役人になったのだ。とはいえ、官僚として腕を発揮したわけではない。のちに『確率論(蓋然性論)』と『インドの通貨と金融』の著作として発表される大論文の草稿に情熱を注いだ。とくに確率については「主観確率」を駆使したもので、「確からしさ」とは何かを追究して、その後のケインズ理論の礎となった。

当時のケンブリッジ大学には、いま思うと理解できないことだろうけれど、経済学の教授はマーシャル一人がいただけだった。ケインズはピグーとともにフェローに抜擢された。二人はそのまま生涯の論敵となった。

しかし、大学は必ずしもケインズの安住の場所ではなかったようだ。そこには躍動する経済の現場はなかった。そこでケインズは自身で投資活動をする。それも半端じゃなかった。本気だった。他方では、1911年から33年間「エコノミック・ジャーナル」の編集に携わった。これも生きた現場を求めてのことで、ということはケインズは編集的経済学者だったということなのだ。だから多くの論文がこの雑誌を通して膨らんでいった。

大蔵省(財務省)の顧問としても活躍した。1915年、時の大蔵大臣ロイド・ジョージに採用され、しばしば実際のイギリスの経済政策を提案した。古い手形の支払いを猶予して、新しい手形を保証するとか、銀行と割引商社が不良債権の一部を保有するとか‥‥。第一次世界大戦でドイツを苦しめた賠償金問題をいちはやく打開しようとしたのも、ケインズだった。

その間、いろいろパンフレットや雑誌論文は発表していたが、本格的に経済学の著作に取り組んだのは後半期で、『貨幣改革論』(1923・40歳)、『貨幣論』(1930・47歳)、そして“ケインズ革命”とよばれた『雇用・利子および貨幣の一般理論』(1936・53歳)が、のちにケインズ三部作と称されるぴかぴかの勲章となった。

なかで最もよく知られているのは、むろん『一般理論』(岩波文庫・東洋経済新報社)だが、実はケインズが一貫して考えつづけていたのは貨幣や通貨の問題だった。ひょっとしたら貨幣のどこかにホモセクシャルな官能を見いだしたのではないかとさえ、勘ぐりたくなるほどだ。

仮にそうだとしても、そんなことはいまとなっては判定しがたいケインズの内なる妖しい気質だとしか言いようがないのだが、それはそれとして、ケインズの最初の著作が『インドの通貨と金融』であり、それに続く『貨幣改革論』だったことは、やっぱり意味深長だった。

ケインズが貨幣や通貨について研究する気になったのは、むろん官能的な動機のせいではない。きわめて現実的な対策を組み立てたいという動機にも基づいている。インド省にいたケインズは、最初は、大英帝国の経済にとって屋台骨だったインドの通貨問題にとりくんだのである。

インドの通貨ルピーはもともと銀本位制になっていた。1ルピーと一定量の銀が裏表に価値づけられていて、実際にも多くの銀貨が流通していた。それが19世紀後半になるにつれて、多くの国々が金本位制を重視しはじめ、銀は金に対して下落するばかり。これでは金本位の大英帝国と銀本位のインドとのあいだで潤沢な富が形成してこない。

そこでケインズはこの問題を例題にして、いったい通貨や貨幣はどういう役割をもつべきかという普遍的問題を考えた。ケインズはジェネライズすることこそ、自分の仕事だと確信していた。そこは数学専攻者らしいところだった。

考えるべきことは大きく二つある。ひとつは貨幣が金や銀に代表される価値をもっているのなら、その供給はどのように確保され、放出されるべきなのかという問題である。これはマネーサプライの問題、あるいはサプライサイドの問題になる。もうひとつは、社会的人間はどのように貨幣を求めるのか、どう使いたいのか、どう貯めたいのかという問題で、これはデマンドサイドの問題になる。

ケインズはのちに政策においてはサプライサイドの問題が、社会においてはデマンドサイドの問題が大きいという結論に至るのだが、このときは古典派経済学が打ち立てた「金本位制の理論」に挑むことが、当初の目的になった。とくに古典派を代表するリカードの経済学を超克することがめざされた。

すでにイギリスの経済は金本位制を敷きながらも、マネーの流通は銀行の当座預金と小切手を媒介にしたり流通速度によって動いていた。貨幣の90パーセント近くが銀行預金になってもいた。つまりハイパワード・マネーが現実社会を覆いつつあったのだ。

ここでふつうなら(古典派経済学ふうには)、インドの通貨ルピーが金本位制を採用して、本国同様に銀行の力が増していくことが望まれるところだろうが、ケインズはそうは考えなかった。ルピーは「金為替(ポンド)本位」になるべきだと判定したのだ。銀行にだぶつく貨幣がある以上、金本位制を継続していることのほうがデメリットになると判断したのだった。ハイブリッド思考あるいはデュアルスタンダード思考だったのである。

そもそもケインズには、専制君主の地位にある金(ゴールド)をその王座から追放する革命よりも、金を王とする立憲君主制のほうがずっとましだろうという思いがずっと強かった。だから金本位制に反対していたわけではないのだが、しかし、銀行の力が増してきて、紙幣がじゃぶじゃぶ刷られるようになった社会では、もはや金本位制を守ろうとすることには問題があると見た。

そのような見方は、1923年から5年にかけてイギリスで金本位制に復帰するかどうかの議論が沸いたとき、ケインズが業を煮やしたことにもあらわれた。

ひるがえってケインズは、本来の貨幣のありうべき方向として、次のような想定をしていたのではないかと思われる。

すなわち、①国家が計算貨幣に応当させる標準(本位=スタンダード)に対応する表券主義にもとづく貨幣、②貨幣が本位(スタンダード)に対応しなくとも機能する代表貨幣、③国家が一歩進んで本位を放棄するときに必要となる法定不換紙幣、こういう3つの方向があっていいと想定していたようなのだ。

そこで大前提として、まずは「管理貨幣」(managed money)というものを考えた。「国家がある客観的基準で測って確定した価値をもたせ、兌換やその他の方法でその発行条件を管理することを引き受けている貨幣」のことである。これにもとづいて、法定不換紙幣と商品貨幣が用意されればいい。いずれも譲渡が可能で、債務履行ができる。なかで商品貨幣はコモディティ・マネーにあたるだろうとみなした。

つまり管理貨幣、法定不換紙幣、商品貨幣の3種が、ケインズの考えるマネー・プロパー(本来の貨幣)なのである。

このうち、管理貨幣と商品貨幣が客観的基準にかかわり、管理貨幣と法定不換紙幣は国法や慣例から照らして相対的な価値を示す関係をもつ。ケインズはグローバルスタンダード用の貨幣とナショナルスタンダード用の貨幣の両用を構想したのだ。ハイブリッド思考であって、かつデュアルスタンダードな貨幣論者だったのだ。

しかしながら世の中でおこっていることは、そのようなリクツだけでは埒があかないことも、しだいに知れてきた。第一次世界大戦で莫大な賠償金を抱えたドイツの現状を目の当たりにしたときは、そのドイツがおかしくなればヨーロッパ経済も世界経済も一挙におかしくなるだろうと推理して、むしろドイツの負債をチャラにすべきだとの暫定的な結論も下していた。ケインズはリアリストでもあったのだ。

そうしたことを通してケインズの貨幣論は、しだいに人間社会における「貨幣の流動性」とは何かというほうに向かっていく。

貨幣には、何かを買えるという自由が保障され、万が一のときのために貨幣を保蔵しておくという利点がある。これがマネーパワーの原点になる。

このような貨幣には、そうしようとしさえすればいつだって財貨やサービスと交換できる機能があるわけで、そうであるがゆえに、そこに大きな特質が生ずる。それが経済学で言われる「変動性」(ボラティリティ)というものになる。使い勝手というふうに見ればいい。

一般に、貨幣の流動性は貯蓄においては高く、投資においては低くなる。しかしここに利子率が加わると、利子率が低ければ流動的な選好度が高まり、高ければ流動的選好度が弱くなる。資本主義社会はその揺動しつづける「流動性選好」の上に成り立っているとみなされる。

そこでケインズはこの点にさらに分け入って、流動性選好には所得動機、営業動機、予備的動機、投機的動機の4つほどのインセンティブが関与すると考えた。所得や賃金の受取りと支払いのために貨幣を保有しようと思うのが所得動機、取引や売買の支出や支払いを調整するときに一定の貨幣を必要とするのが営業動機、突然の支出を想定して手元に貨幣をおいておきたいのが予備的動機、市場の変化に応じて利益を得ようとして貨幣を動かすのが投機的動機である。

実は資産とは、そもそもその本質においてはこのような流動性をもっていて、人間社会も市場も、この流動性資産をめぐるインセンティブによってつねに右往左往させられているものなのである。いや、貨幣だけでなく、絵画やゴルフ会員権や株式なども、この流動性資産になっていく。いやいや、原則的には何でもが流動性資産になりうるはずなのだ。たとえば、17世紀オランダではチューリップが流動性資産になった。

しかしながら、このような特定の資産に対する流動性の信頼は、突如として崩れることがある。リスクも高い。そして、いったんその資産の信頼が失われると、人々や会社や組織はその資産を売り払い、別の資産に転じていく。あっけないほどである。

これがいわゆる「バブルの崩壊」というものなのだが、問題はそれにともなって貨幣がいつも“くっついて動く”ということなのである。「もの」にくっつき、「ひと」にくっつき、流動的にくっついていく。ここに一国の経済を揺るがす問題が出てくる。

もともと貨幣に対する人間の選好度は、自分が属する環境や生活における現在と将来の満足度を比較しながら動いていく。

現在の時点で何かを消費する満足度は、将来の時点で何かを得るという満足度と、ある意味では均衡する。これを理論的には「流動性プレミアム」というのだが、しかし実際には、貨幣を保有しすぎれば、現在よりも将来の満足度が勝ちすぎて、このプレミアムのバランスが崩れていくということがおこる。

これは「貨幣愛」とも「過飽和的貨幣感覚」ともいうべきもので、それが過剰になれば、おっつけ実体経済のほうに貨幣がとんとまわらないということを引き起こす。のみならず、そのために雇用機会を著しく下げ、失業者をふやしてしまうことにもなっていく。

ケインズには有名な「美人投票」のメタファーがある。

これはゲームで、参加者が新聞に載った100人の顔写真の中から6人を選んで投票すると、最大の票を獲得した組み合わせに近い者に賞金が与えられるというルールになっている。

この場合、参加者はこれこそが本当の美人だと思う女性に投票しても意味がない。大多数がこういうタイプを美人だとみなすだろう女性に投票しておく必要がある。ということは美人の条件を分析したところで、うまく賞金にはありつけないということなのだ。

ケインズは、金融市場や投資市場における貨幣の動きには、この「美人投票」のようなものがあるとみなしていた。美人の条件を決める要素、それを経済学ではファンダメンタルズというのだが、そのようなファンダメンタルズをいくらあきらかにしても、「美人投票」のような市場参加者の動向では、予測的な決定打は放てない。むしろ「付和雷同」が向かう方向に人々はターゲットを求めようとするのだから、いくら予測したってムリなのだ。

いったい、ここには何がおこっているのか。

ケインズの貨幣論はここからが独壇場なのである。すなわち「貨幣についての流動性こそが、物価も不況も雇用も狂わせる」と見たわけなのだ。おそらくこの見方こそ、今日、ケインズの復活を話題にさせているところでもあるだろう。

では、景気を回復し、雇用を取り戻すにはどうするか。どんな手を打てばいいのか。むろんかなりの難問だ。

しかしケインズは、ぶれなかった。社会の流動性選好を一定程度に弱めることができれば、消費や雇用が比較的安定し、不況からの脱出も少しずつ可能になると見た。たとえば、ひとつには金融緩和政策である。またもうひとつには「賢明な支出」を促すということ。

どういうものかというと、ただしここからは『雇用、利子および貨幣の一般理論』のクライマックスにさしかかるので、ここでその理論を詳しくしていくのはめんどうなので、今夜はケインズらしい幾つかのアイディアを紹介しておくだけのことにする。

たとえば一つは、「スタンプ付き貨幣」というものだ。このアイディアはもとはドイツの商人シルヴィオ・ゲゼルが思いついたものなのだが、ケインズはこれをいささか理論化した。貨幣をずっと所持していると効力が減衰するか、あるいは費用がかかるようにしてしまおうという“時計”を付けた。貨幣(紙幣)が一定期間をすぎるとスタンプを捺して、新たなスタンプ付きの貨幣に転じさせようというふうに考案したのである。こうすれば貨幣の流動性選好が落ち着くだろう。

もっともケインズはこのアイディアには限界があるとも指摘している。仮に貨幣スタンプ制度を導入しても、人々が外国の貨幣の流通に乗り換えてしまえば、その有効性が落ちてしまうからだ。

ケインズは国際通貨制度についても、幾つかの独創的なアイディアを提案した。このあたりそうとうに編集的であり、かつ偏執的である。

たとえば、超国民銀行(SNB)を提案した。しくみがおもしろい。この銀行は創業資本をもたないが、その債務が各国の加盟中央銀行によって保証されているというもので、中央銀行とのみ取引をおこなう。このとき、加盟中央銀行から預託された預金勘定を開設して、SBMという国際通貨を発行する。SBMは2パーセントの価格幅で金(ゴールド)と交換可能であるとし、加盟各国の通貨は金に対する条件と同じ条件でSBMと交換できるようにしようというものだった。ケインズはSBM建ての国際的公債も発行できることまで付け加えた。

「国際清算同盟」というアイディアもあった。1929年ごろから構想していたもので、打ち続く世界大戦後の世界経済社会を想定して、戦後の賠償問題にあらかじめ手を打っておこうというプランである。

「バンコール」という国際銀行通貨についてのアイディアは、SBMを発展させたもので、各国が開設しうるバンコール勘定の割当て額を各国の過去の輸出入金額の実績にもとづいて決めておいて、バンコールを金の等価物として認めさせ、各国通貨を一定の平価でこれに次々にリンクさせようという構想だった。バンコール発行額には総額240億ドルという当初の想定すらされた。

しかし、こうしたアイディアはすべてブレトンウッズ体制のなかで、IMFと世界銀行に切り替わってしまったのである。SBMもバンコールも生まれず、結局はアメリカの国際経済政策のための戦後体制ができあがっていったのだった。1354夜の『IMF』、および1332夜のジョージ・ソロスのところを読まれたい。

ケインズの思想は「リスクと不確実性と無知」をどう関係づけるかという闘いから生まれていた。社会がつくるペナルティ・エリアの内側で何を決行するかという闘いである。

あれこれの詳細な議論をさておいて集約すると、ぼくにはケインズがめざした結論は、最適な資本ストックに適合しているかぎり、社会的利子率はゼロになるというヴィジョンにあったのだろうと思われる。そこではすべての生産機会と制作の夢が実現されるはずだという、そういう社会を想定していたのだろうと思う。

いいかえれば、ケインズの『貨幣論』は、世の中の価格変動を減退させるためにのみ、貨幣制度を手術しようというものなのだ。マーケットプライスに決して踊らされない社会の実現をめざしたともいえる。

となると、ケインズの思想はモラル・サイエンスであり、「見方のサイエンス」であり、かつまた制度変更の思想というものだったのである。

だとしたら、ケインズから「効用の経済学」だけを抜き出すのは問題だったのかもしれないのだ。むしろ本来の「信用」と「リスク」の経済思想がめざされていたと読み直してもよかったのである。しかし、そういうふうにはケインズは解釈されてこなかったのだ。

それでは、このあとケインズ経済学はどのように解釈され、適用されていったのか。また、そのケインズ理論がどうしてマネタリストによって打倒されたのか。そしてそのうえで、いままた「ケインズの復活」がどうして議論されているのか。たいへん興味津々のところだろうが、そのあたりのことについては、次夜に別の本をとりあげて案内することにする。

【参考情報】

(1)ケインズの著作は、ほぼ『ケインズ全集』全30巻(東洋経済新報社)に収録されている。単著としては『雇用、利子および貨幣の一般理論』(岩波文庫2冊組、東洋経済新報社)が最も手に入りやすい。そのほか『説得評論集』(ぺりかん社)、『ケインズ説得論集』(日本経済新聞出版社)、『講和の経済的帰結』(ぺりかん社)、『人物評論』(岩波書店)など。『貨幣論』はかつて鬼頭仁三郎訳の善5冊本(同文館)もあった。なお「世界の名著」(中央公論社)にも『ケインズ、ハロッド』の1巻がある。

ケインズの評伝と解説を重ねたものは、定番のハロッド『ケインズ伝』上下、スキデルスキー『ジョン・メイナード・ケインズ』全三巻、リーキャッシュマン『ケインズ時代』、モグリッド『ケインズ』(いずれも東洋経済新報社)、伊東光晴『ケインズ』(岩波新書)、同『ケインズ』(講談社学術文庫)、早坂忠『ケインズ』(中公新書)、西部邁『ケインズ』(岩波書店)、浅野栄一『ケインズ』(清水書店)などに詳しい。

(2)ケインズ経済学の解説は論評については多くの著作があるが、ディラード『ケインズの経済学』(東洋経済新報社)、クライン『ケインズ革命』(有斐閣)、ハリス『新しい経済学』全3冊(東洋経済新報社)、ハンセン『ケインズ経済学入門』(東京創元社)、ショー『ケインズ経済学の軌跡』(多賀出版)、ミンスキー『ケインズ理論とは何か』(岩波書店)、アラン・メルツァー『ケインズ貨幣経済論」(同文館)、新野幸次郎・置塩信雄『ケインズ経済学』(三一書房)、浅野栄一『ケインズ一般理論入門』(有斐閣新書)、宇沢弘文『ケインズの『一般理論』を読む』(岩波書店)、館龍一郎『ケインズと現代経済学』(東京大学出版会)、新しいところで吉川洋『ケインズ』(ちくま新書)、リチャード・カーン『ケインズ『一般理論』の形成』(岩波モダンクラシックス)、小畑二郎『ケインズの思想』(慶応義塾大学出版会)などが目につく。

ほかにカール=ビブン『誰がケインズを殺したか』(日本経済新聞社)、間宮陽介『ケインズとハイエク』(中公新書)、伊東光晴『現代に生きるケインズ』(岩波新書)、スキデルスキー『なにがケインズを復活させたのか』(東洋経済新報社)などが興味深い。ごくかんたんには、たとえば平井俊頼『ケインズ100の名言』(東洋経済新報社)、中野明『ポケット図解ケインズ』(秀和システム)などを覗かれるのがいいだろう。

(3)ケインズをたんに「偉大な経済学者」だと見るのはよしたほうがいい。経済社会の聖像をめざしたとも見ないほうがいい。たんに「ノブレス・オブリージュ」の実践とか体現だったと見るのも、どうか。むしろケインズには資本主義をどこかで嫌悪する心性が根付いていたというほうが当たっているように思う。いつか、そういうことを春の泥がぬかるむような気分で、随筆したいものである。

ケインズの思想の温床となったブルームズベリー・グループについては、橋口稔の『ブルームズベリー・グループ』(中公新書)がめちゃくちゃおもしろい。かつて、ぼくはこの本を千夜千冊したかったほどだった。