父の先見

東洋経済新聞社 2008

Robert B. Reich

Supercapitalism 2007

[訳]雨宮寛・今井章子

企業倒産の急増、工場閉鎖、製造業の営業赤字転落、派遣切り、採用取消し、加うるに、いつまでも続く政局混乱と官僚腐敗。これは日本での出来事であるけれど、いまさら本書をとりあげるのが隔靴掻痒になりかねないほど、いまの世界経済はのたうっている。

とはいえ、サブプライム・ローンの崩落とリーマン・ショックで、アメリカ経済構造が瓦解したのではない。金融恐慌長期化の不安の前でビッグ3が破綻寸前になり、それが数週間をたたずしてトヨタの営業利益の低落にまで及んだわけではない。グローバル・キャピタリズムはとっくの昔からおかしかったのだ。

というようなことについての本が、かこいまは書店のどこにも並んでいる。実はあまり痛快な本はないようだ。それでもなかで面白かったのは、IMFの偽善を暴いたジョセフ・スティーグリッツの『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』(徳間書店)、チャールズ・モリスの『なぜアメリカ経済は崩壊に向かうのか』(日本経済新聞社)、副島隆彦の『連鎖する大暴落』(徳間書店)につづく『恐慌前夜』(祥伝社)、中谷巌の『資本主義はなぜ自壊したのか』(集英社)くらいであったけれど、それらについてはまたどこかでふれるとして、今夜は、今年上半期のビジネス界での話題をさらっていたライシュの『暴走する資本主義』にした。いや、痛快というほどの本ではない。

著者はぼくより1歳下のUCLAバークレー校の経済思想のセンセーで、クリントン政権では労働長官を務めていた。良識派というところだろう。『勝利の代償』『アメリカは正気を取り戻せるか』(東洋経済新報社)という前著もよく売れていた。今年5月の「ウォールストリート・ジャーナル」では、「最も影響力のある経営思想家20人」の一人に選ばれていた。もっとも、そんな影響力のある経営思想家が20人もいるなら、もうちょっとアメリカもましだったはずなのだが。

この本、原題は『スーパーキャピタリズム』(超資本主義)となっている。スーパーキャピタリズムは日本ではまだなじみのない用語だが、経済権力の主体が投資家と消費者に移っていくことによって、一国の経済社会の「影の部分」が肥大化してしまった資本主義のことをいう。それで何がおこるかというと、経済格差の極端化、雇用不安の拡大、地域経済の低迷、環境悪化、人権侵害、過剰サービスが引き起こされる。

だったら、それってまさに日本に蔓延したグローバル・キャピタリズムの「影の部分」そのもので、それで日本はビョーキになったじゃないかと思うだろうが、まさにそうなのだ。ただ、この著者は、アメリカ発信のスーパーキャピタリズムは、ここで民主主義が防波堤を築きさえすれば、まだなんとか食い止められると思っていて、それがすでにグローバル・キャピタリズムとして世界中を荒らしまわり、とんでもない災禍をもたらしているとは思っていない。アメリカにおいてのスーパーキャピタリズムの弊害を、執拗に告発するにとどまっている。

つまり、この本は「民主主義と資本主義は対立している」という、以前から議論がかまびすしかった論点を、たんに一般的な社会論としてではなく、アメリカの最悪の病根の摘発を通して試みようとしたものなのである。グローバル・キャピタリズムの震源地がアメリカであることは摘発していない。それでアメリカの良識派はどのように責任のがれをするのかと、ぼくはその程度の気持ちで読んだものだった。むろんリーマン・ショックの前のことになる。

が、いろいろ知らないこともたくさん書いてあって、それなりに背筋を寒くもし、「企業のコンプライアンスなど、むしろ企業の社会的責任力を低下するものだ」というこの著者の主張に、そうそう、そこはそうだよなと同意もしたものだ。余談になるが、この8月に軽井沢セミナーでのこと、オリックスの宮内会長があまりにCSRやコンプライアンスの牙城を前に出して、「日本企業はグローバルにならないと勝てない」というロジックを説明したことがあった。このときぼくは半ば腹をたてて反論したことがあるのだが、そのときはこの著者のこの箇所の言い分を援用したものだった。

まあ、そんなことはいい。とりあえず本書の論旨の一端をかんたんに紹介しておくことにする。

アメリカは長らく、資本主義と民主主義とが共存共栄している最もすぐれた国だと思われてきた(らしい)。しかし、自由市場謳歌型資本主義は大成功を収めたかに見えたけれど、民主主義についてはずっと衰退したままだったのである(と著者は言う)。

それにもかかわらず、アメリカは他国に対する「民主化」を迫って戦争を仕掛け、その実は自由市場資本主義の確保と拡張に邁進してきた。それは1975年に、ミルトン・フリードマンがチリのピノチェト軍事政権に市場経済を採用するように説得に行ったときから始まっていた。フリードマンについては略するが(いずれ『資本主義と自由』あたりを千夜千冊したいけれど)、民主主義には自由資本主義が不可欠で、それには「民営化と規制緩和」による「小さな政府」が最適であると説いたという、つまりはグローバル・キャピタリズムの理論模型を世にふりまいた当人である。サッチャー、レーガン、小泉がこれをお手本にしたことは、周知の通り。ぼくも『世界と日本のまちがい』(春秋)に書いた。まず、ここまでが前提だ。

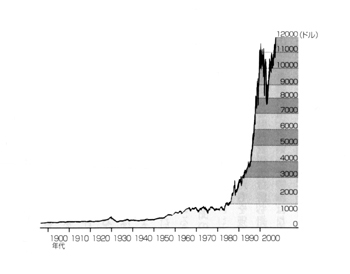

アメリカの自由資本主義の拡張戦略は、その後も着々と成功していった。1975年のダウ平均(ダウ・ジョーンズ工業株価指数)は600ドルあたりだったのが、2006年には13000ドルになった。しかも1980年前半のインフレはたくみに抑えられていた。フリードマン先生、万歳である。

ダウ平均の上昇(1900年~2000年)

こうして70年代後半以降、たとえばビッグ3などの巨大企業は社会全体からの支持をうるために、経済成長によって得た利益を雇用社会や地域社会にどのように配分するかについて、政府とさえ交渉できるしくみを維持できた。それで、よかったのである(と著者は言う)。なぜなら、そのころまではこのしくみはまあまあ公正で、アメリカ国民もビッグ3がたいして違いのないクルマを提供しているのだから、それを取っ替え引っ替えしていればすんだのだし、また当時の投資商品もほとんどがそこそこのリターンしか約束していないものだったからである。

ところが、そのしくみが世界に輸出され(民主化と資本主義の世界戦略のために)、それが各国でカスタマイズされ、トヨタやホンダのクルマとしてアメリカに戻ってきたとき、アメリカはここでスーパーキャピタリズムに向かっての切り替えをやりすぎた。しかもそのあいだ、自由資本主義はアメリカ市民の力をしだいに骨抜きにしていった。そしてそのうち、アメリカには一握りの経営者と投資家と消費者しかいなくなったのだ。

ここまでが、前半の議論だ。著者はこれで何を言いたかったのか。アメリカから「資本主義の民主的側面がなくなっていった」と言いたいのである。スーパーキャピリズムはよくないがそれ以前の民主的資本主義はよかったじゃないかと言いたいのだ。

5階層別実質家計所得の伸び

70年代後半以降、米国は自由市場資本主義の拡張を押し進めた

スーパーキャピタリズムの発端は一様ではない。FRBのポール・ボルカーがインフレ対策のために短期金利引上げ政策を導入したとき、1981年にレーガンが減税政策に踏み切ったとき、70年代後半に規制緩和が始まったとき、アメリカ経済のグローバル化が猛進していったとき、80年代に企業の重役たちが利己的利益を追求し始めたとき、そのほか、あれこれ何たらかんたらと、その発端の要因があげられている。

おそらくはこれらが複合し、いつのまにか歯車がとまらなくなったというべきだろうが、著者はこれに加えて「企業の奢り」や「軍事と民生の接近」をあげつつも、しかし民主的資本主義にトドメをさして、スーパーキャピタリズムの道をバカでかくしてしまったのは、「グローバル化」「新生産方式」「規制緩和」という3つのお化けエンジンだったのではないかと言う。

これについては説明するまでもない。まあ、そうだろう。が、ここにもうひとつ付け加わるべき現象がある。それは「冷戦」の落とし子として開発された軍事技術スペックが、どんどん市場に流れていったということだ。もともとはコンテナ技術、光ファイバー技術、衛星通信シテスムであったけれど、それらにコンピュータとソフトウェアとインターネットがつながって、そこからありとあらゆるサプライチェーンの構築が始まったのだ。ここは見逃せない。

それでどうなったかというと、結果だけをいうのなら、グローバル・サプライチェーンが成長しつづけ、それまで法定金利5・25パーセントで満足していた預金者たちが投資家になり、1985年には株保有者が国民の20パーセントになったのである(2005年にはアメリカ国民の半数の世帯が株保有者になった)。

では、そのような株主たちにそれだけの数字に見合う「価値」が保有されていたのかといえば、そうではなかった。2002年のエンロン事件がその実態の一端をあきらかにしたのだが、価値の一部は狡猾な会計者と貪欲なCFO(財務責任者)によってでっちあげられていて、そこにさらに禿鷹のようなファンドマネージャーがくっついていたわけである。

かくてスーパーキャピタリズムはアメリカの「貪欲社会」を、根本において支えていくことになった。何の根本かといえば、社会の根本でも生活の根本でもなくて、マネーの根本だ。

敵対的買収、乗っ取り、ジャンクボンド、プロキシファイト(株主総会の委任状争奪)、LBO(レバレッジド・バイアウト)、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファンドが流行し、若者も壮年もお姉さんもおばさんも、株主リターンを求めてチャンスをわがものにしたくなっていった。

これでは経営がすっかり変わる。株主にリターンを最大にするチャンスをつくれなかった経営者は交代し、新たな経営者が今度は金融業者と組んで、ハイリターンの投資市場を用意することになった。CEO(最高経営責任者)は、ウォール街の四半期予測を満たすか超えるかだけが目標になった。案の定、世界のトップ2500社のCEO交代は、1995年で9パーセント、2005年には北米だけで35パーセントになった。

会社は黒字であるかどうかということは、完全に意味を失ったのだ。株主がより高い収益と高い株価を他社に期待している以上、会社は“見えない狩人”にどんな場合でも追い立てられているウサギにならざるをえなくなったのだ。

しかし、アメリカ経済はこれで巨大に肥大したと見えたわけである(日本もそれをまねしたわけだ)。GDPは1970年の3倍に、ダウ平均は1000ドルから13000ドルへ。これで万々歳だと思ったとしても、しかたない。こうしてたとえば、GMに代わってウォルマートがアメリカ・スーパーキャピタリズムの象徴になったのである。2007年時点、ウォルマートはアメリカで最高の収益と最多の従業員を誇っていた。

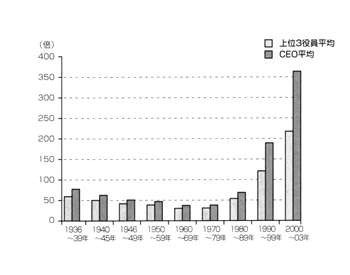

本書は、このウォルマートについてかなり長い分析をくだしている。めんどうなので省くけれど、次のことくらい知ったほうがいいのかもしれない。ウォルマートは従業員には年平均17500ドルしか払っていない。時給は1時間10ドルである。福利厚生もわずかなもので、医療保険対象者をへらすためにパートタイマーをふやしつづけている。CEOのリー・スコット・ジュニアの報酬は1750万ドル、従業員給与の900倍だ。

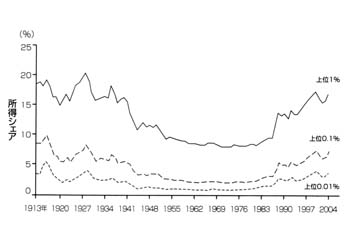

上位者の所得シェア

2004年に米国の所得分布上位1%の国民が

米国の総所得の16%を占める

また所得上位0.1%の国民の場合、総所得の7%を占める

上級役員とCEOの報酬の労働者の平均賃金に対する割合

2000年~2003年の時点でCEOの報酬は

労働者の平均賃金の350倍を超えている

これはいったい、どうしたことか。役員たちが貪欲になりすぎたからなのか。取締役会が無責任になっているのか。CEOの性格がおかしいのか(おかしいに決まっている)。ウォルマートは商店街で消費者の生き血を吸っているからか。消費者がバカなのか。

若者はウォールマートの「外」が異常になりすぎたのだと見た。投資銀行のトップやトレーダーがCEO以上の報酬を手にし、さらにヘッジファンドのマネージャーがそれを上回る報酬になっていること、このことすべてにリー・スコット・ジュニアが支えられていることが、おかしいと見た。しかし、それをそうさせているのは、投資家たちであり、一般投資家になりたい消費者であり、すなわちまわりまわっていえばウォルマートの買い物客なのである。

ウォールマートが暴利を掌中にでき、従業員を低賃金いさせられているのは、ぼくなら「内」の問題だとしか思えないが、著者はこれは「外」の異常であると見るわけだ。そしてこれこそは、著者がスーパーキャピタリズムをどうにかしないかぎり、アメリカはネクストステージに脱出できるはずはないと判断した現状だった。

しかし、スーパーキャピタリズムがアメリカを腐敗させているだけなら、まだしも手術は可能であろう。著者が言うように、民主主義が資本主義に攻撃を仕掛けるということも、あるのかもしれない(そうとは思えないが)。

が、それよりもスーパーキャピタリズムはもはやグローバルなのである。アメリカの動向はすぐさま世界に波及する。たとえば2006年、フランスの通信企業アルカテル社が12000人の従業員を削減した。株価が暴落し、年間利益の低迷が続いたからだ。これは実は、カリフォルニアの公務員たちが退職年金基金を動かしたからだったと報道された。事実は、こうだった。

カリフォルニアには公務員が5万人はいる。その退職金のほとんどはカルパースという巨大な年金ファンドに預けられている。カルパースにはファンドマネージャーがいて、退職者たちのポートフォリオの価値を最大限にするための投資工作を、つねにしつづけている。あるとき、このファンドマネージャーはフランスのアルカテル社の将来を見込んで投資することにした。ところが成績不振になったとき、経営陣が人件費その他のコストの削減に向かわなかったので、カルパースは「アルカテルを売ってしまうぞ」と脅かしたのだ。これで12000人の首切りがフランスにおこったのだった。

カリフォルニアの空のもとで煙草を吸っているおやじや爺さんたちが、好んでこういうことをしているわけではないのだが、結果、カリフォルニアの公務員はフランス人の首を切るわけなのである。

では、この事態にどのように対処すべきなのか。著者はしきりに民主主義の再生を説いてはいるが、ぼくはあまり説得力を感じない。そもそも1975年以降のアメリカは「民主主義と資本主義」を「自由市場」と「戦争」によってセットにしたから化物化したわけである。この二つから一つを取り除くことができるはずがない。どちらかが死ぬか、どちらも死ぬだろう。だから、そんなことはするはずがない。

それなら、どうするか。CSR(企業の社会的責任)を求めるというのは、どうなのか。コーポーレート・ガバナンス(企業統治力)によってバランスをとるというのは、どうなのか。これはこれまで、スーパーキャピタリズムに対するひとつの有力な回答のひとつになってきたものだった。

スターバックスは世界のコーヒー生産量の70パーセントを購入し、マクドナルドは牛肉と鳥肉の市場の半分を動かしているのだから、その責任たるやたしかに重大である。そうではあるのだが、これについては著者のほうが疑問を呈する。あまりに失敗が目立つからである。

企業として社会的貢献をはたしていたと思われてきたデイトンハドソンやリーバイストラウスは、この20年間で敵対的買収を受けたり、工場閉鎖を余儀なくされている。メセナ企業として知られていたポラロイド社は倒産し、労働基準においてはトップクラスのマーク・アンド・スペンサーは買収され、やはりCSRの先駆者と見られていたボディショップのアニタ・ロディックは顧問に追いやられ、ベン・ジェリーズ(アイスクリーム・メーカー)はユニリーバに買収された。

原因は二つある、と言う。ひとつには、もはや社会が社会発現装置として機能していないのだから、そこにお金以外の何かを還元したってレスポンスはおこらなくなっているということだ。もうひとつには、もはやステークホルダー(利害関係者)の調整など、スーパーキャピタリズムの中では不可能なのである。

いったい企業はどうすればいいのか。著者は、企業はCSRやコンプライアンスの自縄自縛をいったん解くべきだと考えている。そして、問題を政治や社会のプロセスに戻し、そこに市民たちが加わるべきだと説いている。また、企業の社会的責任をやたらに追及するマスコミやメディアの判定に、待ったをかける。

で、それでどうなっていくのか。ロバート・ライシュはそれ以上の回答は用意していない。ただ、資本主義と民主主義があまりにもあべこべになってしまったことだけが残るのだ。 しかし、ちょっと待ちなさい。その、もともとの資本主義と民主主義の原理には、問題はなかったのか。