父の先見

アジアをどう考えるか

中公新書 2000

東南アジアの現在を考察するために、日本を含む東南アジアの近代を問うた好著である。ぼくはこのところ、アメリカの「暴走するグローバル・キャピタリズム」を問題にするには、そもそもイギリスを見なければまずいのではないかと考えていて、それには「列強の近代」にまで動向をさかのぼらなければならないと思い、その一端を『世界と日本のまちがい』(春秋社)にも書いたりしてきたのだが、それは以前に本書を読んだこともひとつのきっかけになっていた。

話はちょっとさかのぼることになるけれど、平凡社東洋文庫の『アブドゥッラー物語』を読んだときに、なぜか本書のようなコンテキストがきっとどこかで書かれているのではないかという“読書デジャビュ”のようなものがはたらいたことがあった。まだ、そういう本にはお目にかかれないでいたのであるが、そのうち本書に出会えたのだ。(実際には「中央公論」に連載されていた)ああ、やっぱり“ここ”を書ける人がいるのだと感動した。“デジャビュ”が蘇ったわけだ。

中原道子の名訳で知られる『アブドゥッラー物語』は、これを読まなければこの男のことは何もわからないというアブドゥッラー・ビン・アブドゥル・カディールの自伝である(そういう本は世界にいっぱい満ち溢れている。とくに東洋文庫には)。アブドゥッラーは1797年にマラッカに生まれ、『コーラン』で育ち、タミール語に習熟し、シンガポールに移ってからはマレー語も英語も駆使してイギリス人たちと仕事をし、そして1854年にメッカ巡礼に向かう途上に死んだ。

そのイギリス人というのがトーマス・ラッフルズで、アブドゥッラーは19歳でラッフルズの書記となっていた。本書はそのラッフルズの話から始まっていて、そこが“デジャビュ”に結びついたのだ。

ラッフルズはシンガポールを“建設”した男である。やはり東洋文庫に信夫清三郎の『ラッフルズ伝』がある。

1771年に西インドのジャマイカに生まれ、14歳でロンドンに来てイギリス東インド会社の職員になると、1805年にペナンに派遣された。ペナンでマレー語を習得、原住民を雇って「マレーの王」たちのあいだで知られるようになった。『アブドゥッラー物語』や『ラッフルズ伝』によると、ともかくマレーの歴史文化風俗については何でも集め、何でも記録しようとしたようだ。欧米の遠征者によく見られる“文明コレクター”だったのだろう。

そのあとラッフルズは、1819年にいまでも有名なラッフルズ・ホテルなどを建て、「新帝国」の構想に乗り出した。領土支配を目的としない自由貿易だけが広がっていく「海の帝国」である。それが、マラッカ海峡からスマトラ、バリ、セレベス、モルッカ諸島、はてはニューホランド(オーストラリア)に広がった。

しかし、このラッフルズの構想は実現しなかった。イギリス人による「海の帝国」は「東インド」ではなく「東アジア」として姿をあらわし、ラッフルズが決して組むまいと見ていたイギリスと中国が同盟関係に入り、シンガポールは華僑の中核拠点になった。なぜ、そうなったのか。

本書の前半は、このラッフルズ構想が生まれた背景と、それが転換していった経緯を追う。後半は話がぐっと飛んで、20世紀現代の東南アジア諸国、タイ、インドネシア、フィリピンの動向を扱って、そこに与(くみ)する日本と、それを背後で操ったアメリカのグローバリズムを解説している。いわば前半がイギリス19世紀前半のアジア戦略のシナリオの解読、後半が20世紀半ばの戦後体制のなかでのアメリカのアジア戦略の解読になっている。

今夜は執筆動機がぼくの個人的な“デジャビュ”の蘇生によるものだったので、前半だけの案内にとどめるけれど、戦後アジアにおけるアメリカと日本の蜜月関係については、いずれ何かの一冊を選んで千夜千冊する。

19世紀初頭、シンガポールは人口300人ほどの漁村だった。ヨーロッパはナポレオン戦争の渦中にあって、イギリスはナポレオンのフランスとの対抗策を練っていた。

19世紀初頭のシンガポールの風景

1795年、オランダがフランスの同盟国としてイギリスに宣戦したとき、イギリスは喜望峰・セイロン・マラッカを占領した。かつてのオランダの「海の帝国」をぶんどったのだ。オランダはそれまでは、喜望峰・セイロン・マラッカ・長崎をつなぐ海上帝国を築いていた。それをイギリスが落とした。ナポレオンは弟のルイ・ボナパルトをオランダ国王にすると、さっそく1808年にオランダ人ヘルマン・デーンデルスを東インド総督としてバタヴィア(ジャカルタ)に送りこんできた。

イギリスはただちにジャワの海上封鎖をおこない、東インド総督ミントーにジャワ占領を命じた。イギリス東インド会社の指示でもあった。東インド会社の方針は、オランダ=フランスの勢力をジャワから駆逐して、その後はジャワを放棄せよというものだった。しかしミントー総督はジャワを暫定的にイギリスの占領下におくべきだと判断していた。1811年、トーマス・ラッフルズがマラッカにいたのは、このジャワ占領工作のためである。

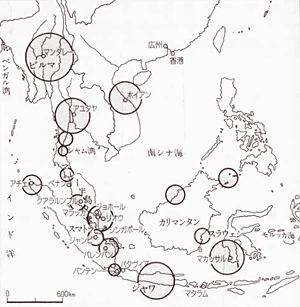

ここでラッフルズがミントー総督に「海の帝国」の構想を提案した。まずジャワを占領して、マラッカ海峡を掌握する。ついでベンガル湾からマラッカ海峡、バンカ、スマトラ、ジャワ、バリ、セレベスを経由してモルッカ諸島を囲む。そうすれば、そこに南太平洋を含む「海上帝国」がイギリスの支配下にはいるのではないかという構想だ。

ラッフルズの「新帝国」の構想(地図は現在のものを使用)

マラッカ海峡を通る海路上(図の下部の太い点線)に

「海上帝国」を築こうとするラッフルズの構想

ここには同時に「われわれのマレー政策」というものが含まれていた。ラッフルズは、オランダがその植民地経営で原住民であるマレー人やジャワ人を抑圧し、中国人を支援しているのが気にいらない。中国人はその土地で何かを得ると、そこに成果をもたらすのではなく、本国に送金してしまうか、中国人地域を画定してそこに成果をためこんでいく。これを阻止するべきだと見ていた。

ラッフルズはまた、アラブ人とアメリカ人にも警戒すべきだと考えていた。アラブ人はマレーに来ると中国人同様に貿易独占をしたがるし、そのくせよく働く中国人にくらべて、まったく働かない。のみならず自分たちを「シェイク」(有力者)だとか「サイード」(ムハンマド=マホメットの子孫)だとかと名のって、「マレーの王」を騙す。一方、アメリカ人はイギリスから独立したばかりなので、東インドの物産・資産を中国市場に売りさばいて対抗してくるだろう。太平洋交易の独占も狙っている。とくにアメリカ人は銃器や兵器の扱いに長けているので、いずれ東インド中に銃を売りさばく。これは警戒すべきだ。

そこで「われわれのマレー政策」はこれらと異なって、自由貿易に徹し、領土を支配することなく「海の帝国」を築くべきだろうというのである。そのためにはまず海上の軍事的優位を独占しようというものだ。ラッフルズは、そのようにミントー総督に提示した。

ラッフルズの構想とは何だったのだろうか。今日からみれば、イギリスが初めて「アダム・スミスの見えざる手」を導入して、世界の一角に自由経済市場をグローバルに実現しようとしたものだと位置づけられよう。本書も、「いまはやりのことばでいえば、グローバル・スタンダードに適った法律・制度・政府・政策を導入する、自由主義プロジェクトの最初であった」というふうに指摘する。むろん植民地を前提にしての植民地資本主義のことだ。

しかし、ラッフルズの海上帝国構想は実現しなかった。イギリスはベンガル湾・マラッカ海峡・ニューホランドを結ぶ線ではなく、カルカッタ・ペナン・シンガポール・香港・上海を結ぶ線で、東アジア構想を組み立てることになったのである。そのため、1819年にシンガポール建設が着手されたのだが、それはラッフルズが警戒した中国人と、イギリスが密約したことを物語っていた。

どうして、こういうふうになったのか。ひとつには、ナポレオン戦争が終結し、フランスとのあいだでパリ条約が締結されると、これによってイギリスはマルタ島・喜望峰・セイロンを獲得し、ジャワはオランダに返還されたからだった。これでイギリスは「東インド」ではなく、この時点で「東南アジア」を選択することになったのだ。本書では、イギリスが「東南アジア」および「東アジア」に自由経済市場の拠点を移動したことが、のちの「列強」(パワーズ)の確執と野望に大きな変化をもたらしたことが、暗示されている。

が、このとき、もうひとつイギリスが踏み出してしまったことがあった。それは、シンガポールを「ドラッグ・マネー」の仲介地として浮上させてしまったことである。当時のドラッグ・マネーとはアヘン交易だ。これがイギリスのもうひとつの宿命、いわばグローバル・キャピタリズムの先鞭としての世界戦略を決定づけるものになっていく。

そもそもシンガポールは自由港として成長した。その担い手となったのはイギリス人と中国人である。ただし、イギリス人は中国人の商売のやりかたを信用していないから、特別の商人を特定して交易しようとした。イギリス人はかれらを「リスペクタブル・チャイニーズ」と呼んだ。

交易の中心は胡椒とガンビルと錫である。1820年代には今のシンガポールのオーキッド通りあたりに、胡椒栽培とガンビル栽培の農園が拓けていった。この栽培については資本・労働・市場ともに、「三合会」とか「義興会」などとよばれた中国の秘密結社が握っていた。しかしイギリスの植民地政府としては、これらの相手となんとか組んで、胡椒とガンビルうまく交易に乗せて、錫かお金に替えるしかない。自由港であるから関税はとれない。そこで、ここに活躍したのが「リスペクタブル・チャイニーズ」だったのである。

イギリス植民地政府は、このリスペクタブル・チャイニーズたちに徴税請負の名目で、シンガポールにおけるアヘンの独占販売を許可することにした。かれらは上っつらだけは入札して、アヘン独占販売と賭博税徴収の権利を請け負ったのだ。なぜこんな特別措置が必要だったのか。なぜアヘンまで必要になったのか。

19世紀シンガポール

中国人が集まるアヘン窟の様子

このようなことが“成立”した背景には、東インド海域がそもそもどのような交易圏であったのかという事情が絡んでいる。

本書はそのあたりのことも詳細に描いているが、一言でいえば、ここには古代中世を通じて「ブギス人」たちの海と商圏があった。その前提には、アジアにはもともとアジア独自の「朝貢貿易システム」があったということが控えている。

巨大な中国の交易圏を下敷きにした朝貢貿易システムは、古代このかたすこぶる“多中心”だった。東南アジアでは、カリスマ的な力をもつ「王」が各地にあらわれ、人口集住するマレー世界のヌガラやタイ世界のムアンなどに「国」を建て、これらがネットワークされながら中国との朝貢貿易を拡張していった。

かつてオリヴァー・ウォルタースは、このしくみを「マンダラ・システム」と名付けたものだった。「海のマンダラ」「陸のマンダラ」があったわけである。ちなみにヌガラについては、クリフォード・ギアツの『ヌガラ――19世紀バリの劇場国家』(みすず書房)の解説が有名だが、クリフォードの解説がヌガラを独立した単位として扱っていたのに対して、ウォルタースは「王」と「華僑」によってネットワークされたヌガラを描いてみせた。

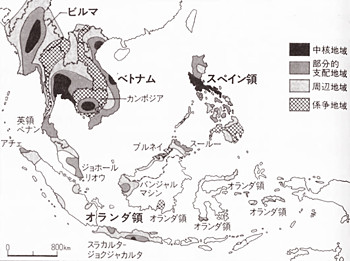

東南アジア世界

「海のマンダラ」「山のマンダラ」の多中心モデル

東南アジア固有の政治システムは内政と外政を分けず

王のカリスマ力が及ぶ範囲を「国」とした

ともかくもそのように、ブギス人の海と陸にまたがるマンダラ・システムがあったのだが、このうちの「海のマンダラ」は1511年のポルトガルのマラッカ占領によって、変形する。続いてオランダが、東インド会社の勢力をもって「陸のマンダラ」を変形していった。

しかし1635年に徳川日本が鎖国に転じ、鄭成功が台湾からオランダ勢力を放逐し(その前に朱舜水が明室再興を懸けて海外経営に乗り出したわけだが)、さらに明に代わって登場した清朝が海禁政策をすると、ここに東アジア世界は変形されたままではあるものの、半ばこれを近代に向かって閉じるかのような時代に突入していったわけだった。これが東アジアに朝貢貿易システムを19世紀まで温存させた原因になる。

一方、東南アジア世界ではその朝貢システムが解体し、いったん「王と華僑のネットワーク」は寸断されていった。そこで、こうしたことを背景にして、イギリスの交易商人が1760年代には、アヘンをブギス人を通して東インド交易にもちこんだのである。アヘンを渡し、錫を調達した。この地域は錫の鉱山の宝庫でもあったのだ。こうしてドラッグ・マネーが東南アジアを動きまわることになる。

当初、オランダ東インド会社はこれを警戒した。艦隊を派遣して、イギリス交易商人とブギス人の結託を阻止するべくリオウを占領、そのため、イギリス商人たちはマラッカ海峡、南スマトラ、ボルネオに動いていった。ラッフルズがマラッカに来て、シンガポール建設に着手したのは、この時期になる。ということはつまり、ラッフルズは「海のマンダラ」の再生によって、新たな海上帝国を形成しようと構想したわけなのだ。

イギリスのカリマンタン(ボルネオ)での海賊鎮圧風景

けれども、さきほどのべたように、その構想は転換され、陸と海のマンダラは、結局はイギリスの自由貿易帝国の出現によって「世界システム」のほうに組みこまれていったのである。このとき、このイギリスの野望を組み立てたのがリスペクタブル・チャイニーズとのあいだの特別措置としての、アヘン交易だったのである。

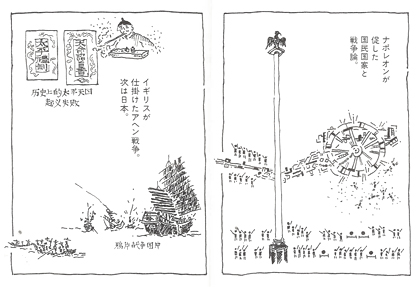

その後の1840年、イギリスと清とのあいだにどのようにアヘン戦争が勃発したかについては、『世界と日本のまちがい』に詳しく書いておいた。「ナポレオン戦争→ウィーン体制→フランスとオランダの後退→イギリスのアジア進出→アヘン戦争→太平天国の乱→アロー戦争」という進行だ(本書は1837年に即位したヴィクトリア女王以降の、いわゆる「パクス・ブリタニカ」以降のイギリスとアジアの関係は扱っていない)。

セイゴオ・ドローイング

『世界と日本のまちがい』第4講‥列強の誕生とアジアの危機より

ついでにいえば、これを太平洋の向こうから虎視眈々と凝視していたのがアメリカである。1848年の米墨戦争を片付けたペリー提督が、アメリカの世界戦略のシナリオをもって黒船を日本に向けることになったのは、この虎視眈々の結果であった。このときのアメリカの世界戦略のシナリオとは、マハン提督が描いたアメリカ版「海の帝国」のシナリオのことをいう。パナマ運河を掌握して、カリブ海、キューバ、ハワイ、太平洋、フィリピン、グアム、日本をつなぐ赤道以北の「海の帝国」である。

つまりは、イギリスとアメリカが「海の帝国」を、一方はマラッカ海峡を中心に、他方はパナマ運河を中心に、それぞれ同時期に構築しようとしていたわけなのである。日本の開国も、この二つのシナリオのもとに仕組まれたといっていい。

さて、本書が好著であるのは、ラッフルズの「海上帝国の構想」が東アジアと東南アジアが交差する歴史のツボに当たっていて、それがしかしその図面通りではなく何度も書き換えられ、それでもなお結局は今日のアメリカや日本がかかわろうとしているASEAN問題にもその影響をもたらしているという、その“遺伝子”を伝えてくれたからだった。

そのことについて、本書の後半の案内を省いてしまったうえでは申し訳ないけれど、ひとつ、ふたつの感想を綴っておきたい。

本書は「アジアは海である」という視野で貫かれている。これはフェルナン・ブローデルが『地中海』で見せた詳細で鋭利な視野に似ていなくもないが、ここに強調されているのは「海の資本主義」としての海アジアなのである。これは郷神や農民を主人公とした陸アジアとは、やはり異なっている。たとえば、中国の浙江・福建・広東は清末にいたるまで海アジアであり、その後の香港や今日の上海も、また海アジアなのである。

そういう海アジアに、イギリスが植民地資本主義をねじこんだ。それがラッフルズの時代におこったことだ。そしてこれが、東アジア近代の原図になった。

しかしここから始まった海上帝国の変遷は、本書の用語でいうなら、ずうっとインフォーマルな帝国だった。一方、フォーマルな帝国は植民地・自治領・租借地・条約港の上に成立していった。こちらのほうは陸アジアを制し、東南アジア近代の原図をつくった。

18世紀末の東南アジアの勢力図

各国の勢力は周辺国と係争関係にあり、

「国」はインフォーマルにその領地を拡大収縮する

19世紀末の東南アジア

ヨーロッパの支配により植民地国家とその国境が定められた

ここに東南アジアに植民地国家が出現し、東アジアにフォーマルな帝国を生み出されなかった理由がある。近世の中国と日本と韓国がそうであったわけだが、東アジア諸国はついに外国に支配されることなく、しかし半分封建・半分交易という恰好のまま、近代に向かう道を歩むことになった。それに痺れを切らして立ち上がったのが明治近代国家というものだったけれど、それはすでに英米によって、その原図を握られたあとのことだったのである。

逆にいえば、中国や日本は「世界システム」に参加する以前にフォーマルな帝国を作りえなかったから、インフォーマルな帝国をその周縁に出入りさせる「動く帝国」にはかわれなかったわけである。他方イギリスやアメリカは、「動く帝国」こそ各地に分配する戦略を巧みに実現していった。この違いが、いまなおアジア政策においての英米と日中との差を生んでいると言える。

イギリスが先駆し、アメリカが追随したのは、植民地資本主義だけではなかったのだ。インフォーマルな帝国を海アジアに魔術のようにつくりだす「方法」をつくりだしたことだった。それを象徴するのが「条約港」を設定する方法である。開国日本が悩まされた領事裁判権、沿岸貿易権、内河航行権、軍艦常駐権、関税互定権などが、こうしてつくりだされたのである。

陸アジアはネーション・ステート(国民国家)の道を正当に歩まざるをえない。しかし、そのように歩み出す前に、陸アジアの諸国は海アジアに仕掛けられた「条約港」によって、すでにその力の半分以上がもぎとられていたわけなのである。

まったく同じことをアメリカが、当初から日本やフィリンピンやベトナムに仕掛けていたことは、いまや説明するまでもない。

しかし日本はそれではガマンができず、海アジアを日清・日露で引き寄せると、すぐさま英米型の「条約港」制度を見よう見まねで流用し、しかしそのまま今度は陸アジアに進出していった。満州問題や日韓併合とはそのことだ。日本軍がインドシナや東インドに向かったのは、そのことだ。「大東亜共栄圏」とは、そのことだ。

しかし、そこにはラッフルズが描いた原図はなかったのである。日本は陸アジアの植民地体制に挑んだけれど、またその半分ほどに列強の植民地体制の終焉をもたらしたけれど、それを太平洋戦争においては海アジアにはまったく適用できないままにした。これでは、日本が最初から「海上構想」をもっていなかったと言われても、しかたない。