父の先見

ちくま新書 2008

ぼくには、人前でのタバコの喫いすぎから生活能力の欠如まで、自慢できるほどいっぱいの欠陥があるのだが、それを仮に“思想方面”に絞っても(そういうことが仮りに可能だとして)、まだまだいろいろの欠陥がある。誰かがぼくを詰(なじ)ろうとすれば、その点をこそ問題にして批判したくなるような欠陥だ。ある領域、ある概念、ある傾向に対して、いちじるしい浅慮、脱落、歪曲、無知、逸脱があるわけだ。

それをいまあれこれ披露しようというわけではないものの(それほどお人よしでも、敵に塩を配りたいというわけでもないが)、そのひとつに「民主主義」に対する度しがたい欠陥がある。ぼくは、この言葉、この概念、この意味、この体制が、どうにも苦手なのである。そのため、民主主義に対する基本的理解力が極端に低いと思わざるをえない。

だいたい「多数決の原理」と「民主主義」が結託しているのがよくわからない。少数者の意見をちゃんと聞くのが民主主義なんですよと学校で教わったけれど、そのくせ結論はみんなが手を挙げて多数決で決まるのが民主主義なのである。

いったい少数者に意見を求めたのは何だったのか。手を挙げさせたのは、恥をかかせるためだったのか。「入口の民主主義」は「出口の絶対主義」なのか。こんなことだから、どんな仕事にも参入障壁をなくせばそれですむと思っている市場主義者がふえるばかりなのではあるまいか。ぼくはそんなふうに思ってしまうほうなのだ。

一方、これはぼくの子供時代に親戚のおじさんが京都の選挙に出て大勝利を収めたとき以来の不信だが、どんな人気とりをしても、どんなに資金をつぎこんでも、選挙の結果で勝ちさえすれば、それで民主的な評価を受けましたというのも、これは今度は「出口の民主主義」ばかりが強調されているとしか思えない。「入口の民主主義」と「出口の民主主義」はどうにもつながっていない。民主主義には、そういうところがいろいろあると言わざるをえないと感じてしまうのだ。

もうひとつ、民主主義によく似た言葉あるいは概念として「自由主義」があって、ぼくはこれがまた大いに苦手なのである。だから「自由民主主義」などと二つの言葉が重なると、ちょっと身震いがする。

ただし、こちらにはぼくなりの思想も言い分も多少はあって、苦手ではあるけれど、また、自分でどんな文脈であれ「自由主義」という言葉を使うということはまずないだろうけれど、「自由」をめぐるというなら、これについての感想や考え方を自由主義者たちの議論にぶつけても、早々には辞去しないですむと思っている。

しかし、民主主義という言葉は困る。「民主主義」も「民主」も、これまで一度もろくすっぽ考えてこなかった。だからアレクシス・ド・トクヴィルの『アメリカの民主主義』も、C・B・マクファーソンの『自由民主主義は生き残れるか』も、ロバート・パットナムの『哲学する民主主義』も、目は通したけれどもろくに読みこんではこなかった。「戦後民主主義」という言い方も、まだ一度たりとも納得も得心もできたことがない。

ついでにいえば、いちばん困るというか、もっと大嫌いなのは、どんな事件についてもどんな犯罪についてもどんな見解についても、相手次第で「それは民主主義的ではない」という批判で逃げる連中や、右にも左にも中道にもマスコミにもあてはまるのだが、最後は「民意」を持ち出せばすむと思っている連中だ。

近ごろは、ITメディアがやたらに発達したためにすぐさまモニタリング・データをとって、一種の「集計民主主義」(aggregate democracy)を短時間ではじきだし、ほれほれ、いまはこういうのが国民の声なんですよ、これが民意ですよと知たり顔までするようになった。こういう連中とは袂を分かちたい。

そういうぼくが、これは出来がちがうぞと思えたのが本書だった。今年5月の出版だったが、そうとうによく出来た一冊だ。

これほど適確に「民主主義思想」にひそむ多様性を過不足ない文脈と判断をもって解読してみせたのは、初めてではあるまいか。いや、ろくすっぽ関連文献を読んでいないうえに、民主主義に対する理解力が乏しいぼくが褒めるのではかえって著者に失礼になるのかもしれないが、いやいや、本の値打ちについてはぼくにも多少の解釈力はあるはずだから、これはやっぱりかなり出色の一冊なのである。

ということで、混乱をきわめた2008年の年の暮の今夜は、1275夜の『暴走する資本主義』につづいて本書の紹介をすることにした。このあとのぼくの案内は、本書の著者の森政稔(もり・まさとし)さんが書いていることのまるごと受け売りで、しかも要約につぐ要約と、切った貼ったの案内ということになる。むろん引き写しでない以上はどこかはセイゴオ流にならざるをえないし、いくつかの用語使いも変えてある。正確な文脈や言い回しについては、本書に直接あたられたい。

それでも以下を読んでもらえば、民主主義をめぐる議論がいかに厄介なものなのか、少しは見えてくるのではないかと思う。森さんも書いている、「民主主義を論じるさいには、つねに独特のやりにくさというか、困惑というか、あるいは倦怠感から免れにくい、というのが正直な感想である」。

ちなみに森さんは1959年生まれで、現職は東京大学大学院総合文化研究科の、国際社会科学専攻教授。専門は政治社会思想史だ。

本書のタイトルは『変貌する民主主義』である。これは最近の世界の動向のなかで、民主主義を多様に、かつ多元的にも議論せざるをえなくなった“変貌している事情”があるということを示している。どういう事情がおこったのか、そこから点検を始める。

まずは1989年にベルリンの壁が崩れると、ソ連が解体して米ソ対決型の冷戦の構図にピリオドが打たれ、「社会主義体制vs民主主義体制」あるいは「社会主義体制vs自由主義諸国」という図式に、意味も力もなくなってきた。それまでは共産主義・社会主義国のサイドからみれば、民主主義体制は労働者の生活の立場を欠いた「ブルジョワ民主主義」というもので、真の「民主集中」をはたしているのは社会主義国のほうだということになっていた。

そのため米ソ対立時代では、自由主義諸国のなかですら、その民主主義のシナリオは「反共の民主主義」というふうにも意図されていた。実際にも、冷戦時代の民主主義陣営の多くは「反共の砦」だったのである。とりわけケネディとフルシチョフが鎬を削ったキューバ危機のころが、その頂点だった。ベトナム戦争の真の要因も、南ベトナムを「北」に対する「反共の砦」にするための無謀の戦争で、戦後日本もアメリカにとっては「反共の砦」だったのである。

ワシントンD.C.を訪れたゴ・ディン・ジエム大統領を迎える

アイゼンハワー大統領

ところが、ゴルバチョフのペレストロイカの促進で、社会主義体制があっけなく解体した。それでどうなったかというと、東欧やバルト諸国は「民主化」された。

ただしその「民主化」は意外にも、それまで従来の大半の自由主義諸国がとってきた政府主導の「代議制議会民主主義」への単純な回帰ではなかったのである。ポーランドの「連帯」がそうであったのだが、フォーラム型の民主主義をめざした。これは、市民参加型の下から積み上げる分権的な組織形態をもったもので、ポーランドのばあいは労働者が組合を維持しつつ、かつ教会などの生活世界との関係をもった。そのため「コミュニケーション民主主義」が重視されるとともに、「自分自身を制限する民主主義」(自己限定型民主主義などともいう)になっていった。

そういう“変貌”があったのだ。そうなると東欧の民主主義政治は、従来の政党と代議制民主主義によるものではなくて、市民社会が活動する民主主義の必要性が説かれるようになり、ここから世界中にNGO・NPO・ボランティアなどによる「市民活動民主主義」が台頭することになったわけである。

こうした「フォーラム型民主主義」や「市民活動民主主義」は一挙に広まった。いまではここに、割箸排斥やエコバッグ運動を主張する「エコロジカル民主主義」や「環境民主主義」が加わっている。誰もそうとは自覚していないようだけれど、これらは冷戦崩壊後の民主主義の“変貌”の継承だったのである。

他方、冷戦終結はアメリカに一極集中をもたらした。アメリカは地球上唯一の「帝国」(empire)になった。アントニオ・ネグリ(1029夜)らが夙に指摘したところだ。

それで何がおこったかといえば、基軸通貨のドルが圧倒力をもち、アメリカの世界軍事戦略の独占がおこり、新自由市場主義経済のモデルがデファクト・スタンダードとして世界中にふりまかれた。

このすべてがグローバリズムの無敵の進軍となったのだが、なかでも市場原理主義ともいうべきグローバル・キャピタリズムが強大な力を発揮した。アメリカはこの軍事と経済にまたがる尊大な力を見せつけつつ、中東に、極東に、南米に、徹底して政治と経済の「民主化」を迫ったものだった。日本には日米経済協議などを通して、イラクにはミサイルを落として。

これらが世界にどんな傷痕を残したかは、いまや言うまでもない。アフガニスタンもイラクもいまだに「民主化」はおこっていないのだし、グローバル・キャピタリズムの進軍とともに生み落とされた「小さな政府」と「規制緩和」を旗印にしたサッチャリズムとレーガノミクスと、そして小泉純一郎の構造改革に代表される行き過ぎた「民営民主主義」の後遺症も、いまなお治癒していない。

冷戦終結後という“最近の事情”をとっても、ざっとこのくらいの民主主義の分化と変質がおこっている。“変貌”はあきらかなのである。

これでは、もはやいちいち民主主義と言わなくてもいいじゃないかという気がするが、そんなふうに見えてしまうのは、そもそも民主主義という概念が「多様と統合」のあいだで、「民主主義と自由主義」のあいだで、「自由主義と資本主義」のあいだで、さらには「民族と個人」や「国家と組織」や「企業と社会」のあいだで、あるいは「ナショナリズムとポピュリズム」のあいだで、「大きな政府」と「小さな政府」のあいだで、歴史的にもひどく揺れてきたからだった。

なかで、最も歴史的に古い「揺れ」は、民主主義と自由主義の、仲がよさそうで、なかなかそうはいかない関係にあらわれている。

そもそも民主主義(democracy)とは、いくつもの政治体制のなかの、ひとつの統治形態をあらわす用語であった。デモクラシーは、正確に翻訳するなら「民主政」である。民主政は古代ギリシアでは「民衆の権力」(demokratia)の意味で、王政と貴族政と並ぶポリスの統治形態のことだった。

そうした民主ポリス(中世の自治都市なども)は自己領域をかたくなに守って、しばしばハリネズミのように武装した。アテネもスパルタもそのように武装した。民主政はその理念に反して当初から排他的だったのである。

それでも統治(ガバナンス)の主体が「民」であるなら、それは民主主義ということになるのだが、ところが歴史上、これが必ずしも政治上の統治形態を表明してはこなかった。たとえばイギリスの統治形態は今日も「君主政」であるけれど、イギリスは同時に民主主義国家なのである。天皇を象徴にいただく戦後日本もそうだとみなされている。

ということは、民主主義を統治の原理とみなせば、政治の限界が民主主義の限界となり、民主主義を民衆の原理とみなせば、統治の原理は民主主義を逸脱してしまう。民主主義の使い方をめぐっての、いちばん難しいところが、すでにここにあったわけである。

そこが難しくこじれていれば、いつの時代にあっても、何をもってしても、旧体制の低迷を打破しようとするときに強力に「民主主義!」を標榜しさえすれば、「民」はその旗に靡きやすいということになる。わかりやすい例でいえば、これを利用したのがヒトラーのナチス政権だった。ナチスの大勝利は「民」の待望による「民主の代表」が選ばれたもので、しかしその実、その代表は個人としての「総統」だったのである。それゆえヒトラーらはその「個」の奥に、アーリアの血という「類」を想定することになる。

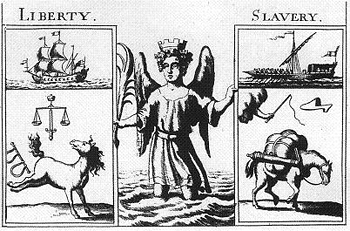

一方、自由主義(liberalism)という言葉も、最初の最初から“不純”な矛盾を孕んでいた。トーリー党員がホイッグ党員を侮蔑をこめて「リベラルス」というスペイン語で呼んだのが近代の起源なのだから、あとは推して知るべしで、その侮蔑されたホイッグ党が19世紀の半ばに「自由党」(the Liberal party)となって、初めて自由主義の政治的思想性が前に出てきたわけだった。

その自由党による自由主義も出発点において、すでに二つの思想的方向をもっていた。ひとつはジョン・ロックが主張したような政治的権利とむすびついた自由主義で、ここでは自然法のもとでの各人の平等な自然権が謳われ、「民」としての各人は自然法を体現する国家との契約関係をもつことになった。もうひとつはスコットランド啓蒙派とよばれるヒューム、ファーガソン、アダム・スミスらが主張したような経済的自由とむすびついた自由主義で、ここでは国家に代わって「市場」が自由を保証するものとなった。

けれども、この二つの方向は、いずれも前時代の商人による重農主義型の「レッセ・フェール」(自由放任主義)からの脱却を試みたもので、そのため国家と市場が保証する自由主義だったのである。

パンフレット『Dialogue Betwixt Whig and Tory』より(1710)

このような民主主義と自由主義がさらに交差して動かしがたい“事実”になっていったのは、アメリカ独立革命、フランス革命、パリ・コミューンなどの一連の動向と、嵐のような産業革命の進行のなかでのことだった。ここに国家と市場だけではなく、民主をほしがる「社会」が登場してきた。民主主義の理念や自由主義の理想を担う担い手がいる社会システムに、具体的な民主主義のルールと自由主義のルールが求められるようになったからだった。

この「社会」はもはや民主主義と自由主義だけではできてはいなかった。そこにはすでに資本主義(当時は産業資本主義)がくまなく入りこんでいた。資本と労働が、財とサービスの交換が、飢餓と福祉が入りこんでいた。「社会」は家族と国民によって成立しているだけではなく、従業員として資本家として、さまざまなサービス提供者として消費者として、そして病人として教職者として芸術家として、つまりはあらゆる職能者、あらゆる生老病死者として、それらが交錯しながら成立していたのである。

こうして民主主義をめぐる考え方はどんどん曖昧になっていったわけである。そこで20世紀になると、知識人たちはいったい来たるべき「民主」や「自由」とはどのようなものであるべきなのかを問わざるをえなくなっていく。

なにより19世紀につくりあげた国民国家の大半が世界大戦をおこってしまったのだ。戦争はすべての職能者と生老病死者としての「民」を巻きこむ総力戦になってしまったのだ。失敗の原因は何なのか。処方箋はどういうものなのか。その処方箋はしかし、同時に資本主義の行方や福祉国家の行方を同時に問うものであるべきだった。

そこにあらわれたのがケインズの経済学やハイエクの自由学である。ケインズは「国家が経済に介入する役割」を考えて、市場経済のルールがどのようであるべきかを提案した。それは当然、民主主義のルールと自由主義のルールを含むものとなった。多くの政治家と企業人はこのルールに可能性があると感じた。のちの福祉国家モデルともなった。

一方、ハイエクはそうした民主主義と自由主義と資本主義がまざりあった社会で、どのように自由が問題にされるべきかを提案した。本書はしばらくハイエクの考え方の点検をする。

フリードリッヒ・ハイエクはもともと経済学者である。独自の視点から社会主義や主流派(古典派)の経済学を批判していた。そのうえで、経済政策は「自由と両立する秩序」を生み出すべきだと考えた。

そこでハイエクは、さまざまな行為者が自由な選択を可能にする市場の秩序がありうると見て、それを「カタラクシー」(catallaxy)と名付け、それが「偉大な社会」(great society)を成り立たせる原理であるとした。この「偉大な社会」では知識は社会のなかに分散していて、それを政府がなんらかの主体となって掌握したりコントロールすることは、とうてい不可能である。それを可能だとしてしまうのは、集産主義(collectvism)の傲慢である。いや、誤謬であろう。それよりむしろ、市場がそのような分散した知識を取り出し活用すべきではないか。それならば、市場は組織とは区別され、特定の目的と統制によらない自由な秩序を発揮するはずだ。

だいたいそのようなことを主張して、ハイエクは『法と立法と自由』や『自由人の政治的秩序』などを著して民主主義の将来を規定した。

まず前提として、民主主義はすでに幻滅されていると見た。なぜ民主主義が信頼を失ったかといえば、それが無制限なものとなったからであるとも見た。社会主義国の民主主義も資本主義国の民主主義も、結局は利益集団が中心になっている「利益民主主義」にすぎなかったとみなしたのである。

ついでハイエクは、民主主義の適用範囲を制限しなければならないと考えた。法のもとの民主主義になるべきだと考えた。そのうえで民主主義は一般性あるいは予見可能性として、「自由な秩序」に貢献すればいい。しかし「自由の秩序」をつくるのはあくまで市場であるべきで、政府はこれに介入するべきではないというのだ。

これがのちにミルトン・フリードマンらのシカゴ派によって強調される「小さな政府」論の原型になる。またウルトラ市場主義や金融資本主義の原型にもなった青写真だった。ハイエク理論はハイエク当人の好むと好まざるとにかかわらず、「新自由主義」の理論的背景になったのである。

よく知られているように、また前にものべたように、こうした「新自由主義」の考え方はその後の実際の経済政策としては、「小さな政府」と「規制緩和」と「民営化」を旗印にしたサッチャーのサッチャリズムとレーガンのレーガノミクスと、そして小泉純一郎の構造改革のシナリオになった。しかし、そこにはあっというまに金融工学がくっつき、グローバル・キャピタリズムがくっつくことになり、とどのつまりは“暴走する資本主義”まで走り続けてしまったわけである。

著者は、ハイエクには伝統文化の重視があったのに、サッチャー、レーガン、小泉にはそれがなかったことも指摘している。

演説するレーガン大統領

これで一応は、今日の民主主義が分化と変質をかかえて変貌を遂げてきた“大きな事情”は、だいたい見当がついただろうと思う。一言でいうのなら、民主主義と自由主義はともに「大きな市場」にくみこまれてしまったのである。

むろん、ここにはまだまだいくつもの“事情”が関与していった。それが今日の世界中の金融不況や自爆テロの横行から教育不信や家族崩壊をへて、ニートの問題や派遣社員の問題にまでつながるのであるが、そしてそれが現代の民主主義の赤裸々な姿というものなのだが、それをすべて議論していてはキリがないので、いくつかの項目に絞って案内しておく。

その前に、こうした現状に対して20世紀末に二つの仮説が提出されていたことを見ておきたい。

ひとつはフランシス・フクヤマが『歴史の終わり』で、「自由民主主義の体制は世界史が選んだ最終的な政治体制であろう」と言ったことだ。フクヤマは、もう、歴史上これに代わるものはあらわれないと言ったのだ。そのため、それをもって「自由民主主義の勝利宣言」だととらえる向きもふえた。

もうひとつはサミュエル・ハンチントン(1083夜)が『文明の衝突』で、今後の世界は主要国家の動向で語られるのではなく、西洋文明・儒教文明・日本文明・イスラム文明・ヒンドゥ文明・スラブ文明・ラテンアメリカ文明・アフリカ文明の、8つの文明間の衝突や連携としてとらえるべきだというものである。そのような見方をとるには、市場やマクドナルドやファッションのような流動的なものでなく、フォルトライン(断層線)によって世界を見るべきだとした。

この見方も、ハンチントンの主旨とはべつに、だからこそ中東の勝手に対しては強硬に戦争を仕掛けるべきだというネオコン(ネオ保守主義)の宣伝理論に使われることになる。

ところが、フクヤマやハンチントンの見方は、これを利用しようとする者にとっては都合がよかったかもしれないが、そのような見方だけではとうてい世界史の歩みは説明できないということが、しだいに露呈してきたのだった。

いちばんわかりやすいことであろうが、おそらくはいちばん複雑な問題を孕んでいるのは、民族紛争と宗教戦争の多発によって、大きな事態の変更がおこったことである。

フクヤマが歴史の最終形態だと言った自由民主主義なんて、南米にも中東にも、コソヴォにもチェチェンにもクルドにも、まったく関係がなかったのである。また、「文明間の対立」はまだまだおこりそうもなく(ハンチントンは儒教文明とイスラム文明が連合して西洋文明に対決を迫るとも予想した)、むしろ「文明内の対立」のほうが吹き出してきたわけだった。

このような予期せぬ事態の進行は、民主主義の基本原理をくつがえすものである。民主主義は「多数決の原理」によって、多数支配の法的な根拠を提供しつづけてきたのであるが、またそれがいかに困難であっても、その困難を“みんな”で克服することが民主主義の良質な努力であるというものであったはずなのだが、これがしだいに少数者(マイノリティ)や少数民族(エスニック・グループ)にはあてはまらなくなってきたからだ。そこには“みんな”はいないのだ。

それでもそこへ強引に民主主義をあてはめようとすれば、そのマイノリティやエスニック・グループに干渉し、介入的な政策をとるしかない。それは民主主義の原則に反するから、そこでなんとか理由をつけて、最初にそこに吹き出した非民主的な出来事とその管理運用主体を、先制して潰してしまうということになる。これがアメリカが仕掛けた「ブッシュの戦争」の大半だった。チョムスキー(738夜)やサイード(902夜)がどうしても許しがたいと立ち上がったことだ。

民主主義が「少数者の問題」にぶちあたったことは、こうして民主主義の原理をゆるがせていったのである。

すでに最初に書いておいたように、ぼくは小学校で手をあげて意見をのべても、それが結局は多数決になることに納得がいかなかったわけであるが、では、そもそもなぜ民主主義は多数決などという多数者支配を持ち出したのか。それは一言でいえば、民主主義が「主権」を取り入れたからだった。

ヨーロッパでは近世になると、国王が中世的な法のくびきで縛られることを嫌って、国王の絶対性と永続性を認めさせるべく、最初は王権神授をつかい、ついでは王権が民権を掌握できることをつかって、主権の位置を確定させることをつくりあげていた。トマス・ホッブス(944夜)の「リヴァイアサン」の登場はそのころの議論の象徴である。

しかしその王権が分散したり崩れたり、ピューリタン革命やフランス革命などで覆されたりすれば、では宙に浮いた主権はどうなるかという「主権の行方」が取り沙汰されることになる(このあたりの事情は『世界と日本のまちがい』に縷々書いておいた)。

このとき、ルソーやモンテスキューの社会契約説や法学説が颯爽と出てきて、主権は「在民」していったのである。

けれども主権在民とはいえ、その主権、すなわち「民権」は、もはや国王のような絶対者の管轄にあるものではないのだから、その意思を決定するしくみが新たに必要だった。そこでフランス革命のときには「民会」のようなものが設定され、意思の正当性を議決するという方法がとられ、そこで多数決のルールが確定していったわけである。

ところが、そうやって始まった「多数決民主主義」は、実際には“第三身分”のような階級が独占するものであもあったため(その時々の多数者に決定が独占するのは当然だから)、以降、国家や社会には人民や市民といった「集合的主権体」があらわれることになったのだ。主権は寄せ集めになっていったのだ。

が、歴史はまだまだ変転していった。ついでナポレオン戦争後の19世紀半ばの「国民国家」(ネーション・ステート natin state)の勃興と林立がおこると、主権はしだいに「国民」(nation)というもっと大掛かりな集合体に移っていった。そうなると、ふたたびその国民を統括する国家が、多数決による決定を代行することになっていったわけである。

同様に、こうした国民一般ではない集合的主権体がほかにもありうるはずだという主張も生まれていっても、おかしくはない。その最大のものがマルクスによってプロレタリアートと呼ばれた労働者の主権(民権?)なのである。

ともかくもこうして、「多数決民主主義」はそのプリミティブな「多数が勝つ」という数のルールを変えることなく、次々に主権を求め、集合体を求めて移動しまくったのである。それでもどこまで移動しても、実は矛盾は消えるはずはなかったのだ。

多数支配の問題はいろいろの矛盾をかかえている。ひとつはよく知られているように、ファシズムが多数支配と民主主義をトリッキーに演出して「全体主義」を体現したということであるが、もうひとつはそれとも深い関係があるけれど、「差別」や「差異」の問題が浮上してきたということにある。

たとえば黒人問題、たとえば被差別部落問題、たとえばジェンダー問題、たとえばアパルトヘイト問題、たとえば信仰問題、たとえば少数言語問題である。現代民主主義はこれらの「少数問題」「マイノリティ問題」を一挙にかかえることになる。

それでも、アメリカは長らく楽観していた。なぜならアメリカはそもそもが「移民」の国で(これについても『世界と日本のまちがい』で詳しく説明しておいた)、それゆえに建国以来の「多様のなかの統一」という理念があったからである。

したがってアメリカは危機に陥るたびにこの理念を持ち出して、混乱を乗り切ってきた。たとえば、ルーズベルトのニューディール政策にはさまざまな狙いがこめられていたけれど、そのひとつにはアメリカ内部の分裂しかねない多様な少数者の統合をはたそうとした意図があったのだし、真珠湾攻撃をきっかけに「リメンバー・パールハーバー」によって日本叩きを組み立てたのも、9・11でブッシュが「ブッシュの戦争」を公然と始めたのも、必ずそこには「多様のなかの統一」の理念が大活躍したものだった。

このような理念の実践をケネディ以来は(それを大々的に復権させたのはケネディだったから)、民主主義思想の議論では「多数派リベラル」のロジックとも言っている。けれどもそのロジックの正体は、その時期ごとの「アメリカン・デモクラシー」の代名詞だったのである(きっとオバマ大統領もこのたびの未曾有の金融危機をこの理念の実践で乗り切るつもりであろう)。

しかしながら、こうした「差別」や「差異」の問題は、何度かにわたるアメリカでの特段の例をのぞけは、一国の民主主義システムによって乗り切れるというほうがめずらしい。「差別」や「差異」は、むしろ小さな領域や隣接しあう領域にこそ、発生しやすいものなのである。こうして問題はさらに複雑な様相を呈することになる。

国家には、一人ひとりの「生存の問題」というものが先行している。生存の権利は個人に発生し、これを王権国家も民主主義国家も、何をあとまわしにしても優先して守るという義務をもっている。

だから民主主義もまた、つねに個人を救えるものとなっていなければならないのだが、そこに「少数者は多数決のなかでは選択に漏れる」という多数決の原理が重なると、事情はとたんに複雑になる。いったい少数者の「尊厳」はどこで保証されているのかということになる。

これは、今日ふうにいえばいわゆる「アイデンティティ」の問題が足元に絡んできたということである。社会学的にいえば「所属」や「帰属」の問題だ。

では、どうしたら「差異の多様性」と「帰属の多様性」の両方に対処できるような民主主義が持ち出せるのか。そんな名案はどこにもなかったのだが、現実的には二つの提案がなされていったとみなすことができる。

ひとつは「分離の民主主義」である。すでに20世紀前半、ユダヤ人のシオニズム、アフリカ系アメリカ人に「分離の民主主義」はあらわれてきていた。もうひとつは「連合民主主義」や「多極共存型民主主義」(consociatinal democrascy)といわれるもので、一言でいえば「差異の民主主義」であり、「ネットワークする民主主義」である。この用語はオランダの政治学者レイプハルトが提案した。

分離するか、ネットワークするか。この選択は民主主義にとってはあまりの難問である。仮に分離を選べば、「差異」はたちまち過激なものになる可能性がある。イスラエルとパレスチナの関係やインドとパキスタンの関係がそういうふうになっている。さらに分離していけば、イスラム過激派の自爆テロがそうであるのだが、自爆者たちは“アラーの神の民主主義”のほうを選んだことになる。

ネットワークを選べばどうなるか。そこには隠れたネットワークが生じる可能性がある。そして、そこでも実は分離者たちが与えられた多数決民主主義を壊していく運動が派生しかねない。つまり「少数者の見解」とは、また「差異の民主主義」というものは、とんでもなく深いものをもっているわけなのだ。

こうして難問はいよいよデッドロックにさしかかる。そこにさらに加わってきたのがナショナリズムとポピュリズムの問題だった。

イスラム過激派組織ヒズブ・タフリールによって

組織された反米デモ(パキスタン)

近代の民主主義が選んだもの、それは第1には国民国家であり、第2には共和政で、第3には議会制民主主義の確立である。ここに資本主義と社会主義がすばやく交差して、のちにファシズムや国連主義がかぶさった。

では、これだけで民主主義の歯車が作動したり制御されていたのかといえば、そんなことはない。これらの奥には、実は長期型と短期型の二つの“熱情”がひそんでいた。長期型のものはナショナリズムである。短期型のものはポピュリズムだった。いわば“人気”(にんき・ひとけ)というものを、民族の奥から感じあっていくナショナリズムと、投票などの集計で勝ちとっていくポピュリズムだ。いずれも民主主義を装うことができた。そして、人々に「右か左か」を問い、煽るのにも適していた。

ナショナリズムは民族や部族にひそむエトニーやエトノス(民族的なるもの)が社会に向かって立ち上がり、多くの共感を呼びながら胎動する。それをアントニー・スミスのように近代以前からの動向とみなす学者もいれば、ベネディクト・アンダーソン(821夜)のように近代以降のフィクショナルな「想像の共同体」だとみなす学者もいるが、大筋の定義としてはエルネスト・ゲルナーによる「ナショナリズムは国家と民族の一致を要求する思想である」という見方が通っている。

が、現代社会にとってのナショナリズムの問題は、ナショナリズムそのものにあるのではないとも言わなければならない。問題は、ナショナリズムの動向が保守主義と合体したり、急進主義と重なっていったとき、そこに民主主義の楔(くさび)を打ち込むことが難しくなっていくことにある。ナショナリズムは右にも左にも動くのだ。小熊英二(774夜)は『民主と愛国』で、戦前の日本のナショナリズムは戦後のある時期までむしろ左翼が積極的にコミットしていたことを証した。

ナショナリズムにはまた、いくつかの派生特色があった。二つだけあげておくが、ひとつは、ナショナリズムはつねに国際主義(コスモポリタニズム・インターナショナリズム)と対決し、根無しの国際主義こそ「民主」を狂わせるものだと指摘する方向をもったことだ。もうひとつは、ナショナリズムはときに人種主義(racism)にも傾いて、かつてならゴビノーの優生学や、ナチスの反ユダヤ主義や、黄禍論(イエローペリル=黄色人種批判)となり、それがアパルトヘイト政策にも、最近では反日ナショナリズムにもなっていく方向をもったことである。

大観衆を前にスピーチするキング牧師

ポピュリズムとは何なのか。現在ではポピュリズムは「人気取りの政治」に結びつけられることが多いけれど、政治的な意味でのポピュリズムは、もともと19世紀末のアメリカで「人民党」(ポピュリスト)と名のった政治運動に起源をもっていた。アメリカ西部や南部の農民を支援者としたもので、二大政党に収まらない新たな政治を要求するために生まれた。

アメリカの政党史では画期的なものであったのだが、やがてこれを民主党が吸収し、“西部のライオン”の異名をとったW・J・ブライアンらによって東部エスタブリッシュメントの攻撃部隊をつくりあげた。そこには異様な進化論批判などもまじっていて、アメリカのファンダメンタリズム(原理主義)ともつながった。

しかしポピュリズムには、資本主義社会を勝ち抜くことを積極的に肯定し、とくに独立自営者たちに共感を示すところがあったため、そのプロパガンダ性がマスメディアに乗りやすく、つながりやすく、そういうせいもあって、やがてポピュリズムはそのイデオロギーの如何にかかわりなくメディア政治化し、「ポピュラー民主主義」ともいうべき大きな力を発揮した。

この勢いに80年代になって結びついたのが、新自由主義の「市場原理主義」と「民営化」路線であり、それを最大限に活用したレーガンだった。日本ではお粗末すぎてはいたが、小泉内閣がこれを利用した。これらがポピュリズムそのものであったことは、小泉劇場政治にも顕著であろう。

かくて新自由主義的ポピュリズムはケインズ型の福祉国家のヴィジョンの不備を突くという大きなムーブメントをつくりあげ、公的領域を狭くして「官から民へ」を推進しさえすれば、「市場の拡大」はそのまま「自由の拡張」になるだろうという幻想をふりまいていったのだ。これを極端に強化していくために援用されたのがフリードマンの経済学と、そしてマネーゲームをレバレッジ型に増長させる金融工学だったわけである。

ところで、民主主義の多様な“変貌”は、当然ながら企業社会にも押し寄せた。とくに新自由主義の旋風以降はその波及はいちじるしい。そもそも「官から民へ」というムーブメントの狙いは、政府機能が市場に移管していくということでもあるのだから、実は企業側にも“政治”や“統治”が求められるということなのである。

これを受けて日本で盛り上がったのが、「株主資本主義」こそが民主的であるという議論の流行と、そして「コーポーレート・ガバナンス」論だった。

日本のコーポーレート・ガバナンス論は、終身雇用制や親方日の丸制にみられる日本企業の体質は、まことに悪しき日本的慣行であって、こんなことではITネットワークと金融資本が張りめらされたグローバル化時代の競争にはとうてい勝ち残れない。勝ち残るには企業マネーの背骨をつくっている株主(シェアホルダー)や投資家の利益の立場に立った態勢と体制を整えなければならない、というような判断から流行したものだった。企業においてはさしずめ「民主」は「株主」になったのである。

こうして企業はあたかも自己暗示にかかったかのように「自己責任」を問うことになり、公正なアカウンタビリティ(説明責任)をわざわざ自陣に引き込むことにした。大企業はあわてて社外取締役(outside directer)を導入し、公的機関や国立大学なども経営協議会などを設置して、“公正なチェック"がおこなわれていることを示すことにした。

しかしこのような措置は、もともとがグローバル時代での勝ち残り戦略のためにスタートを切ったものだったから、一方では規制緩和を、他方では合併やM&Aをはじめとする規模の拡大をつねにせざるをえなくなり、コーポーレート・ガバナンスは市場優先時代のなかでの“民営政府”のような議論のようになったのである。

この雪崩のような現象は、アメリカ最大のエネルギー企業であったエンロンの破綻の原因が、見かけはコーポーレート・ガバナンスの要件を満たしていたにもかかわらず、結局は不当な自己利益で粉飾されていたことがあかるみに出るにおよんで、ここには何かの欺瞞のロジッックがあるように思われもした。岩井克人(937夜)や原丈人が「会社は誰のものか」を問うのは、このころだ、

けれども、それでもなお日本企業の多くは、今度はコンプライアンスの呪縛を、いまなお自己暗示のようにかけたままになっている。このことをめぐっては前々夜の『暴走する資本主義』(1275夜)にも書いたばかりだ。

コーポーレート・ガバナンス論がもたらした問題は、いったい民主的な状態を何によって判定できるかという議論の行方を象徴的にあらわしている。

判定を外部の評価に委託したからといって、事態は何も変わらない。案の定、かえってタレコミなどによって雪印や不二屋や吉兆が痛手をこうむることが多発した。社会というもの、内部にも外部にも自治体や企業や学校をとりまく多数の利害関係者(ステークホルダー)がいるわけで、それをシェアホルダーに限定して発展させようという株主優先方式には、過剰な片寄りがあったのである。

また、統治のバランスをステークホルダーに広げたところで、かえって事態の複雑性は増すばかりで、それによって「正しさ」の判定基準に何の変化がおこるわけではない。予期せぬ担当者のモラルハザードがおこって、事件やニュースになるだけなのだ。本書の著者はこうしたガバナンスに対する過剰な期待は、「目利きのいない社会」の代案としてみなしたほうがいいだろうとも言っている。

ガバナンス(統治)の議論は、これをとこん追いかけていけば、必ず自己統治(セルフ・ガバナンス)のほうへ煮詰まっていく。さきほどのべた「アイデンティティ」とも絡まっていく。

それがまさに当時の風潮でいうところの自己責任の問題でもあったのだが、それを求めすぎれば、現代社会における「主体」や「自己」とは何かという難問によりいっそう遭遇するにちがいない。

著者はこの点についても鋭い指摘をしている。民主主義が権力の外部に責任体制を広げていったことには、社会の各領域で「主体」がわかりにくくなったため、その不安を外部からの評価によって穴埋めしようとしたのではないか。また、複雑な社会での「自己」はたえず不当評価・意欲喪失・失業・疾患・犯罪・事故・精神的危機・家庭崩壊などのさまざまなリスクに直面し、それがIT技術の発達もあって社会現象とあからさまに直結するようになったため、自己統治と社会統治との問題が近づきすぎてしまったのではないか。ぼく流にいいかえれば、そういう指摘だ。

たしかに、今日の「自己」は自分のリスクを克服するのに、以前よりずっとカウンセリング、サイコセラピー、メンタルクリニックなどに頼るようになった。ここには一種の「セラピー社会」もたちあらわれている。著者は、このような状態からは新たな展望は出てこないと考えているようだ。むしろ、かつてミシェル・フーコー(545夜)が「主体」の哲学を避け、「自己」を社会の抵抗性と見ようとした視点に共感を示している。

W杯サッカー・スタンドの巨大「日の丸」

ざっとは、このくらいでいいだろうか。あらかたの構図は見えてきたはずだ。まさに民主主義は変貌しつづけて、いまや最も厄介なスローガンになっていたわけなのだ。

民主主義が長い歴史のなかで、それなりに一貫して「多様なものの統合」という方針をもってきたことは否めない。民主主義が「差異と統合」を調整するための技法であることも、この多難な時代のなかではっきりしてきたともいえる。

しかし、21世紀社会はあまりに「官から民へ」が進みすぎて(これからは中国やロシアやインドにそれがおこっていく)、かえって民主的制御が効かなくなりつつある時代にもなってきた。これは新たな「民主主義の赤字」(democratic deficit)という問題を生み出している。新たな民主的システムへの転出が、そのシステムのコストを取り戻そうとすればするほど、そのシステムの維持だけにとらわれていく病気というものだ。かくしていまや、民主主義はいちばんコストのかかるシステムになってしまったのである。

というところで、ここでぼくが民主主義を扱うことを苦手としてきた理由をふりかえってみると、それは「多数決のあやしさ」というものにあった。このことについてはいまだ当初の感想を変更するつもりはないのだが、著者が次のように言っていたことには、いまではじっと耳を傾ける気になっている。なんといっても、今夜は年の瀬なのである。炭男としては、そういう気分になるものだ。

政治とは多かれ少なかれ強制や権力を伴う営みであるが、それでもなお、それらがひとしなみ過酷というわけではない。民主主義が専制や全体主義から区別されるつもりであるとすれば、それは民主主義にあっては権力が同意に基礎づけられているという信念に由来するところが大きいと、ひとまず言うことができるだろう。

(そうすると多数決の問題になっていくのだが、このとき)多数決に同意するということは、多数の決定をあたかも自己の決定であるかのように受け入れるフィクションを承認するということである。これを承認しない人々に対しては、当然に多数決の原理は力を持たないということになる。少数者の根拠にあるのは、このような多数決への不信である。

ここでは、少数者の立場が、討論などの民主主義的プロセスを経ることによって、多数者の見解を変化させる可能性があるかどうか、ということが重要な分かれ目となる。多数と少数とを区別するものが、変更することのむずかしい生得的なアイデンティティに由来する場合(言語・民族・宗教等)、多数はつねに多数であって、少数はつねに少数ということになりやすい。対立は構造化され、政治的統合に亀裂が生じる。(中略)このような場合、この政治社会にとどまっていることの意義が疑われる。この政治社会から分離独立することがあるべき選択として浮上する。

ある意味ではこのような選択は、かつての多民族帝国から国民国家が独立するさいの民族自決の論理と共通であるということができる。異なるのは、国民国家より小さな単位において主張されていることであって、この区別によって、一方は国民国家を擁護する議論に、他方はそれを解体する議論になるということである。