父の先見

三交社 1990

Arthur Koestler

The Thirteenth Tribe 1976

[訳]宇野正美

文明史にはいくつもの行方知らずの謎がある。どれもべらぼうに巨きな謎だろうが、歴史の中の一人の人物がその謎を背負うということもある。マニ教徒アウグスティヌスの「回心」にも、モンゴル人クビライの「中国皇帝」化にも、そういう謎がある。

ぼくが842夜に宿題をのこしたスピノザがユダヤ人「マラーノ」であったことの背後に何があったかということも、そういう謎のひとつだ。スピノザは日常会話ではポルトガル語かスペイン語が多く、オランダ語をうまく話せなかった。ユダヤ人学校(タルムード・トーラー学院)でヘブライ語を学んで旧約聖書研究に打ちこんだのだが、アムステルダムのユダヤ共同体からは「異端」として破門された。代表著作の『エチカ』の冒頭は「自己原因」の定義から始まっていた。これらはひとつながりの謎をつくっている。ただ容易には説明しがたい。

今夜はこういった宿題を書くために、ケストラーを選んだ。スピノザもケストラーも「スファラディ」だったからだ。ついでに693夜のベルント・レックの『歴史のアウトサイダー』がのこした「アシュケナージ」の謎を引き連れる。

著者のアーサー・ケストラーは20世紀を代表する最もラディカルなジャーナリストであって、思想者だった。ウィーン工科大学在学中にシオニストの決闘クラブに所属していた。1926年にパレスチナに入植したのちは、ドイツの通信社ウルシュタインのフランス支局の特派員やベルリン本社の科学欄編集長になった。このときナチスの台頭と直面した。

ただちにナチス批判を始めてドイツ共産党に入党したが、ソ連取材をして失望し、スペイン内乱でフランコの反乱軍に潜入して、怒りをおぼえた。この体験が最初の話題作『スペインの遺書』(ぺりかん社)になった。その眼の先鋭性は、ダニエル・ゲランに匹敵するものがあった。その後はスターリニズムを鋭く抉った『真昼の暗黒』(岩波文庫)なども書いた。

一方、『機械の中の幽霊』(ぺりかん社)や『サンバガエルの謎』(サイマル出版会)や『ホロン革命』(工作舎)が雄弁に語っているように、ケストラーは科学にもシステム思考にもめっぽう強かった。そういうケストラーは一貫して還元主義に対峙して、ヒエラルキーに代わる「ヘテラルキーの社会化」を主張しつづけたホロニックな思想者だった。80歳前後だったとおもうが、最期はかねての計画通りに夫人と睡眠薬自殺を遂げた。

ぼくは工作舎で『ホロン革命』の翻訳編集出版にかかわったため(このタイトルはぼくがつけた。原著は『ヤヌス』=双面神という)、ケストラーにはとくに親しみをもっているが、本書のようなユダヤ人問題をめぐる著作があるとはしばらく知らなかった。

本書の原題はなかなか意味深長だ。『第十三支族』(The Thirteenth Tribe)というものだ。かの十二支族ではなく、十三番目の第十三支族なのだ。

歴史上にも民族学にも、こんな呼称はない。これはアシュケナージ(アシュケナージム)のユダヤ人、すなわちカザール(ハザール)系のユダヤ人の動向をさしている。仮称なのだ。だから本書は邦題『ユダヤ人とは誰か』から予想されるような、あのユダヤ人をめぐる全般史ではない。スファラディ(セファルディーム)を扱ってはいない。アシュケナージだけである。

ケストラーは、近代以降のユダヤ人問題を理解するにはアシュケナージ(Ashkenazi)をこそ見る必要があるとした。アシュケナージはヘブライ語でドイツのことを意味していた言葉だが、いつしか特異なユダヤ部族のことをさすようになった。いろいろ重要な動向を秘めているが、本書だけではこの動向の全貌は見えない。なぜならケストラー自身がハンガリー生まれの父をもつユダヤ人で、その来し方行く末を探るための思いが強く、かなりの逸脱をほしいままにしているところがあるからだ。そこで今夜は、最近刊行されたハイコ・ハウマンの詳細な『東方ユダヤ人の歴史』(鳥影社)を交差させ、それでも足りないところはシーセル・ロスの『ユダヤ人の歴史』(みすず書房)やマックス・ディモントの『ユダヤ人』(朝日新聞社)などを下敷きにした。

ざっとおさらいをしておくと、今日のユダヤ人には大きく2種類あるいは3種類がある。日本人のわれわれはこの相違がよくわかっていない。

ひとつは「スファラディ」(Sephardi)のユダヤ人で、旧約聖書にアブラハム、イサク、ヤコブの子孫として歴史に登場する。いわゆる「モーセの民」である。スペインを意味するヘブライ語スファラッドを語源としている。これがふつうは本来のユダヤ人だとみなされてきた。かれらは数度にわたるディアスポラ(離散)にあって、1492年までは主としてイベリア半島に定住していた。ここでかれらはスペイン語を改竄したラディノ語をつくるのだが、イスパニアでカトリックの力が強くなると(いわゆるレコンキスタがおこって)、主要部族は北アフリカ、オランダ、フランス南部に移動した。

移動部隊の多くはキリスト教徒と融合しながら生き延びた。この部隊の隠れユダヤ人たちが「マラーノ」(Marrano)と呼ばれた。スピノザやベラスケスはポルトガル系のマラーノの直系だった。

もうひとつは「アシュケナージ」のユダヤ人である。多くは東ヨーロッパで幾多のコミュニティをつくっていたのだが、ロシアのポグロムやドイツのホロコーストで迫害され、西ヨーロッパやアメリカに移住した。アシュケナージの呼称はドイツを意味するヘブライ語のアシュケナズから派生した。しかしその出自はもともとはカザール人(ハザール人)と重なっていた(カザール=ハザールについてはあとで説明する)。かれらはやがて東欧に動いてハンガリーなどに入り、ドイツ語を改竄してイディッシュ語をつくった。

いま、世界中のユダヤ人は1400万人ほどだが、その約90パーセントがアシュケナージだ。それにもかかわらず、アシュケナージは本来のユダヤ人なのかという議論がある。そこでケストラーが、いや、かれらは“第十三支族”なのだと仮説したのだった。もっともユダヤ人には、もうひとつ「ミズラヒ」(Mizrachi)と呼ばれる一群がいた。しばしばスファラディに含まれて語られ、その一部がアジアに流れていった。今日のイスラエルにはスファラディとミズラヒがほぼ半分ずつ居住する。

ぼくのユダヤ人についての知識はずっと中途半端なものだった。最初は高校時代に読んだ石上玄一郎の『彷徨えるユダヤ人』(いまはレグルス文庫)だったろうか。その後、早稲田時代にマルクスの「ユダヤ人問題」やディアスポラのことを知って、ユダヤをめぐる書物を少しずつ齧ってきたが、「さまよえるユダヤ人」が今日の世界の大多数を占めるユダヤ人ではなかったということは、ショックだった。

そうなのである。モーセの出エジプト以来、ダビデも預言者エレミヤもハスモン王朝も、タルムードもカバラ神秘主義もゾハールも、マホメットもマイモニデスらの地中界ユダヤ人も、これらはすべてセム系の「モーセの民」としての動向なのである。総じてユダヤ思想とかユダヤ主義とかユダヤ文明とよばれてきた範疇に属する。しかし、その黄金期はだいたい11世紀までのことだった。

もともとの「さまよえるユダヤ人」はいったん歴史の表舞台から姿を消し、再登場したときはスファラディと呼ばれるようになったのだ。度重なる十字軍の動きとキリスト教社会の矛盾に満ちた波及とともに、ロシアを含む全ヨーロッパでユダヤ人に対する追放や弾圧が始まったからだ。やむなく多くのスファラディがスペインやポルトガルに逃げのびた(強制的に改宗させられた者も多く、そのため隠れユダヤとしてのマラーノが生まれた)。15世紀にはその逃げのびたユダヤ人がイベリア半島からも、フランスからも追放された。

17世紀、イタリア・ドイツ・中央ヨーロッパの各地に次々にゲットー(ユダヤ人居住地)ができ、それが許容できないユダヤ人は集団でイギリスやアメリカに渡った。なかで比較的寛容なオランダ移民派のマラーノが登場してくるのはまさにこの時期だ。マラーノをヨーロッパは冷たい沈黙で迎えた。スピノザはそのなかで「異端」とされた。

こうしてスファラディは、一方では改良主義に走り(モーゼス・メンデルスゾーンの改革派ユダヤ主義など)、他方ではゲットーを出て過激に走らざるをえなかった(ハシディズムの再燃など)。こういうことを、ぼくは長らく知らないままだったのだ。

近代に向かった「モーセの民」を待っていたのは、複雑きわまりない動向である。フランス革命がヨーロッパの精神を塗り替え、ナポレオンがヨーロッパの地図を塗り替えると、ユダヤ人を抱きこむ国があらわれて、いったんはユダヤ人の“儚い春”がおとずれそうにもなったのだが、同時にユダヤ教など認めないという複雑骨折が次々におこっていったのだ。

この流れはとまらない。ナポレオンがロシアで決定的な敗北をすると、ヨーロッパ各国は「国民国家」の形成にむけて動き出して、ユダヤ人という人種問題などまったく顧みられなくなっていく。そういうときにロマノフ朝が支配を確立したロシアで、ユダヤ人の大量虐殺が断行されたのである。

もはやスファラディの純血はこれを守るすべがないほどに搔き乱され、アシュケナージとの混じりあいもおこりはじめた。マルクスやバクーニンが登場してきた時代は、だいたいこういう時期だ。コミュニズムやアナキズムは資本制社会や国民国家や人種差別に対する総合的なアンチテーゼだったのである。

20世紀はどのように現代社会に「ユダヤ」をあらためて定着させるかという政治行動と哲学思想の時代になる。シオニズムが吹き荒れ、マルティン・ブーバーのユダヤ実存主義が生まれ、フロイトやアインシュタインによる意識革命のプランや科学革命のプランが噴き出した。ここにいたって、スファラディによって創意されてきたユダヤ主義は大量のアシュケナージと混成していくことになった。

たとえば1948年にイスラエルが建国されたときは、その原動力になったのはほとんどアシュケナージだったのだが、建国後にはスファラディがイスラエルに入ってきた。スファラディとアシュケナージはここでも混交していったのである。

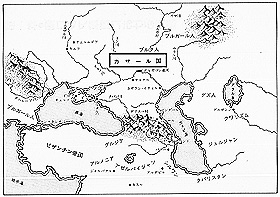

それでは、今日のユダヤ人の90パーセントを占めるというアシュケナージとは、そもそも何者だったのか。ケストラーによると、アシュケナージとカザール(ハザール)人の歴史がほぼ重なっている。そして、この歴史こそがヨーロッパの裏側のシナリオの解読にとって最も重要なものだという。

4世紀後半、フン族やゲルマン族による民族大移動がユーラシアを動きまわった。ビザンチン帝国の使節はフン王アッチラに親書を送り、戦士部族としてのカザール人の存在を報告した。歴史上、初のカザール人の登場である。

フンの王国が崩壊すると、カザール人はコーカサス北部を中心に勢力を拡大していった。首長はカガンと呼ばれた。ついで広大な草原にトルコ系の突厥(チュルク)が出現し、カザールは突厥の支配下に入ってアバール・ハーン王国を名のった。そのうちビザンチン帝国の版図の拡大にともなって、ビザンチンとカザールとのあいだに軍事同盟ができた。コンスタンティヌス五世がカザールの王女を娶り、その息子レオン4世が“カザールのレオン”としてビザンチン帝国の皇帝の座についたのだ。

そのあいだの740年ころ、カザールはユダヤ教に集団改宗した。カザールの民はいっせいにユダヤ化したのだ。ノアの3番目の息子のヤペテを始祖とする“血の伝承”に関する見方もこのころにつくられた。その血統は実際にはセム系ではなく、白色トルコ系であり、その気質はあきらかに遊牧民族系だった。

カール大帝(シャルルマーニュ)が西ローマ帝国を治めたのち、ロシア・トルコ地域にはキエフ公国とユダヤっぽいカザール王国(首都イティル)の2つの勢力が相並んでいた。こうしたカザール王国の盛衰に終止符が打たれたのは、1236年にモンゴル軍が侵攻し(いわゆる「タタールのくびき」)、7年後にキプチャク・ハーン国が成立したときである。カザール人はバトゥ・ハーンの支配下に入り、ここに王国は滅亡した。

カザール人はどうなったか。ロシアから東欧に移動して、アシュケナージと呼ばれる親ユダヤ的な中核をつくったとケストラーは推理した。そこにブルガール人、ブルタ人、マジャール(ハンガリー)人、ゴート人、それにスラブ人が交じっていったと判断した。交じりぐあいはいろいろだった。

たとえばカザール・ディアスポラは、東欧にかなり高密度な集落をつくっていった。たいていは自主的なコモンズでシュテトゥルと呼ばれた。シュテトゥルはロシアの力の拡張にともなってポーランドのほうに移動して、いつしかユーデンドルフ(ユダヤ村)と総称されるようになった。ユーデンドルフにはそれまで離散していたユダヤ人が少しずつ加わって、そのうちポーランドが東方ユダヤ人の原郷とされていった。これこそが、モーセ以来のセム系十二支族に、もうひとつが加わることになった第十三支族だったのである。このあたりのこと、ハイコ・ハウマンの記述のほうが詳しい。

近現代のポーランドがたえず分割される悲劇の舞台になったことはよく知られている。分割のたびに第十三支族が影のシナリオを担わされたことは、あまり知られていない。それはともかくも、このようにして地球上をしだいに占めるようになったアシュケナージの動向は「モーセの民」をも巻きこんで、今日にいたるまで、血統・勢力・宗旨・言語・風習をめぐる重大なキーをもったまま、国際政治の荒波での浮沈をくりかえす文明一族になったのだ。

ふりかえってみると、スピノザ、マルクス、カフカ、ブーバー、サルトルらが抱えたユダヤ人問題にはいくつもの難解な特徴があった。今夜は3点だけあげておく。

第一に、「モーセの民」と「タルムードの民」は必ずしも一致していないということだ。聖典の選び方もちがう。本来のユダヤ教は『旧約聖書』と『ゾハール』と『タルムード』が聖典であるが、アシュケナージは『タルムード』しか読まない。

第二に、言語の問題がある。「モーセの民」はヘブライ語の民である。ディアスポラのユダヤ人は各地でその地域の言語を編集して、新たなユダヤ風の言語をつくった。10世紀ごろに確立されたイディッシュ語だ。ドイツ語を基盤に『タルムード』の単語や句を交ぜたものである。大流行した。アシュケナージは主としてイディッシュ語をマメ・ロシュン(母語)とした。さきほどのユダヤ・コモンズ「シュテトゥル」でもイディッシュ語を交わしていた。

イディッシュには文学もある。イディッシュ文学だ。日本では森繁久彌がテヴィエに扮して当たったミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』の原作者ショーレム・アレイヘムがその担い手の一人だった。ウクライナ生まれのアシュケナージである。ちなみに『屋根の上のヴァイオリン弾き』の舞台写真を最初に見たとき、ぼくはマルク・シャガールの絵をふいに思い出していた。のちに知って驚いたのだが、シャガールは20世紀で最も有名なアシュケナージの画家だったのだ。

第三にハシディズムやシオニズムの問題がある。近代ハシディズム(敬虔主義)は18世紀半ばのポーランドのバアル・シェーム・トーヴ(略称ベシュト)によって提唱され、神との交流による恍惚を謳った。トーヴの活動はやがて南ポーランド全体に広がっていくのだが、ポーランド分割の悲劇がいったんこの活動に終止符を打たせた。

ところが、これがシオニズム(Zionism)として再燃した。聖書「ゼカリヤ書」に「わたしはシオン(Zion)に帰り、エルサレムの只中に住もう」と主が言ったことにもとづいている。

シオンやシオンの丘は聖地エルサレムの別名だが、その名を冠したシオニズムは選民思想だった。1853〜55年にジョセフ・ゴビノーの『人種不平等論』が「ユダヤ人であること自体を悪とする」という人種差別思想をまきちらした。ついで1878年にキリスト教社会党を組織したアドルフ・シュテッカーが「ドイツのユダヤ化」を激しく非難したパンフレットを連打した。バーゼルで第1回シオニスト会議が開かれたのは一八九七年である。1903年にはセルゲイ・ニールスが『シオン賢者の議定書』を書いて、ユダヤ人は世界支配の計画をもっているという陰謀論を組み立てた。

異常な反ユダヤ主義はヨーロッパを席巻した。そのウィルスのような感染力は想像を絶するもので、心あるユダヤ人たちにさえ「ユダヤ人の自己嫌悪」をもたらし、そのアンビバレンツな感情はハインリッヒ・ハイネを嚆矢に、オットー・ヴァイニンガー、フロイト、フッサールらを冒していった。

反ユダヤ主義に対しては、レオン・ピンスケルが「アウト・エマンツィパツィオーン」(自力回復)を提唱した。ユダヤ人は同化されえず、自らも民族的ホームを求めるべきだというものだ。マルクスの盟友だったモーゼス・ヘスも『ローマとエルサレム』でユダヤ倫理にもとづいたユダヤ人国家をつくるしかないと説き、ヒルシェ・カーリッシュは『シオンを求む』でイスラエルの地での再民族化の機会をもつべきだと説いた。そこへドレフュス事件やエミール・ゾラの勇気ある活躍があって、「ユダヤ人を認めるべきだ」という気運がわずかに盛り上がってきた。

かくしてテオドール・ヘルツルがシオニスト会議を提案したわけである。結果だけ書けば、ヘルツルのシオニズム運動は挫折した。けれども、その感染的方針は受け継がれて結局はイスラエル建国に結びつく。それがどういうものであったか、どんな問題が積み残されたかについては、デイヴィッド・グロスマンの『ユダヤ国家のパレスチナ人』(晶文社)や、立山良司がポスト・シオニズムの動向をまとめた『揺れるユダヤ人国家』(文春新書)などが詳しい。

以上、わずか3点だけとりあげてみたが、これらはいずれもアシュケナージの奥にスファラディの歴史的宿命を窺うという体の問題ばかりなのである。

ユダヤ人問題は、いまなお文明が積み残してきた巨きな謎である。ぼくにはとうてい律しきれない問題だ。しかし、ときどきはこの巨きな謎にくっついているガラス窓のいくつかから函の中を覗いてみると、日本という国家や日本人という民族についての意外なヒントが見えることがある。きっと山本七平(イザヤ・ベンダサン)もそんな感じで『日本人とユダヤ人』(角川ソフィア文庫)を書いたのだろう。しかし、いつまでも同じ覗き口ばかり見ていると、ガラスにヒビが入っていたことに気づかないということにもなりかねない。

たとえば数年前、WJC(世界ユダヤ人会議)の元議長ナフム・ゴールドマンが「ユダヤ人にとって良い時は、ユダヤ教にとって悪い時になる」と発言していた。その後、イスラエルの良心とされるヨッシ・ベイリン労働党議員がWJC60周年記念シンポジウムで、「ユダヤ人が個人として活動が自由になっているとき、ユダヤという民族は縮んでいるのだ」と発言していた。何かものすごいことがメッセージされているとおもった。

どうやらユダヤ人の個人とユダヤ人という民族とユダヤという国家とは、別なのだ。そこにはホッブズのリヴァイアサンはあてはまらないようなのだ。いや、別なのではなく、それを一緒にしようとすると、歴史が必ずそこで逆巻くのである。アーサー・ケストラーはそのことを言いたかったのだろう。