ゲーム理論を読みとく

ちくま新書 2004

かなり読ませた。ゲーム理論の本は数あるが、入門書はおバカなビジネス仕様の御案内ばかりでつまらないし、専門書は数理経済学の細部にどっぷり浸かって特性関数やシャープレー値ばかりがページに踊る。これまでおもしろかったのはいずれも大著であるが、ゲーム理論の原典ともいうべきフォン・ノイマンとオスカー・モルゲンシュタインの『ゲームの理論と経済行動』(1944)、ダグラス・ホフスタッターの『メタマジック・ゲーム』(1985)、ウィリアム・パウンドストーンの『囚人のジレンマ』(1992)くらいなものだった。

それが本書は小著ながら、しかもゲーム理論の専門家が書いたものでないにもかかわらず、イキがいい(著者は経済学者)。イキがいい理由はゲーム理論を専門バカから解きはなっているところにある。ときに痛烈な批判も加えている。この手の本として、読んでいてめずらしくたのしかった。

いま、ゲーム理論は流行しまくっている。流行のお先棒をかついでいるのはビジネススクールとそこからクローンのごとく輩出されるMBAたちである。おかげでインセンティブ、モラルハザード、リスク分担、ゼロサムゲーム、ミニマックス定理などという用語が訳知りに乱舞するようになった。

もともとゲーム理論とは複数の利害関係者がなんらかの意思決定をくだそうとしている状況下で、プレイヤー(player)、戦略(strategy)、利得(payoff)という3つの要素の関係を、論理的かつ理性的に記述するものである。誰がどの決定をくだすかはゲーム理論の範疇にない。ゲームに勝つための理論でもない。それをあたかも勝ち組のためにゲーム理論があるかのように喧伝するのは危険だ。

だいたいゲーム理論では、すべてのプレイヤーが完全に理性的で合理的であることを前提にしているのだが、実際の市場競争や金融ゲームやギャンブルやスポーツでは、そんなことは通らない。一人で合理を貫こうとしても相手がそうなるとはかぎらない。MBAたちはそれを相手に押し付けてゲームを強引に進行させようとするのだが、これはゲーム理論の邪道か、あるいはゲーム理論そのものが邪道にはまっているか、そのどちらかなのである。

ところが異なる視点からみると、ゲーム理論はコンピュータの理性にはぴったりである。したがって利己的遺伝子のような“感情をもたない合目的性”の担体の動向を計算するには、ゲーム理論はしばしば驚くほど役にたつ。いっとき流行した人工生命システムの運営にも役にたつ。ジョン・メイナード=スミスやリチャード・ドーキンスやスチュアート・カウフマンが新たな進化論を樹立するために、ナッシュ均衡やアクセルロッドの「やられたらやりかえせ」仮説に加担したのはそのせいだった。しばしばゲーム理論の理性が「計算する独房の理性」といわれるゆえんでもある。

しかしあらかじめ言っておけば、理性には狡智というものがはたらいている。理性の半分は狡智だといっていいだろう。その点からゲーム理論に注文をつけると、ゲーム理論はかなりガタガタになる。社会学者のマーティン・ホリスに『ゲーム理論の哲学』という一冊があるのだが、これは原題が『理性の狡智』というもので、そのあたりのことを衝いていた。

ランド・コーポレーションというシンクタンクがアメリカの軍事戦略や外交戦略や経済戦略を操っていた時期がある。そうなったのは1950年代半ばにアルバート・ウォールステッターが研究所を主導してからのことで、ゲーム理論はこれで政治舞台に登場した。もっともそれ以前からランド・コーポレーションは20世紀マキャベリズムの巣窟だった。フォン・ノイマンもジョン・ナッシュもケネス・アローもダニエル・エルスバーグも研究員や顧問でいたし、日本では『熱核戦争論』などのハーマン・カーンが有名だったろう。

ウォールステッターはそのランド・コーポレーションの戦略研究には、次の3つが不可欠であることを説いた。①奇襲攻撃論、②ゲーム理論、③オペレーション・リサーチ論である。

やがてアメリカの戦略空軍司令部の海外配置がソ連の奇襲に弱いことが判明し、ここに「ディフェンス・インテレクチュアル」(防衛知識人)のチームがランドを中心に形成されていった。かれらが血眼になって研究したのは、米ソが互いに報復を恐れて核のファースト・ストライク(これが奇襲のこと)に踏みきることができないような状況をつくりだしてしまうのは、アメリカにとってきわめて不利な状況なので、この「恐怖の均衡」あるいは「恐怖の微妙な均衡」(ここから「デリケート・バランス」という用語が世間に広まる)をどうしたら切り崩せるかということだった。

さっそくバーナード・ブロディ(アメリカのクラウゼヴィッツとよばれた)やウィリアム・カウフマンやジョン・ウィリアムズ(ゲーム理論家)らが加わってゲーム理論の戦略的適用が検討されたのだが、事態はいっこうに進展しない。一言でいえば「引き分け」にもちこむ以外の結論が出ないのだ。そこで60年代になると新展開を求める声が強まって、トマス・シェリングの『紛争の戦略』に代表されるような、事態をゼロサムゲームとみなす理論が出てきた。相互抑止力を安定させるには報復力を強化するというシナリオである。

このシナリオは、殺傷力に富んだ限定的爆撃を段階的にエスカレーションしていけば、敵はアメリカの報復力の凄さを恐れて尻尾をまくだろうというものだった。

シェリングのシナリオは1962年のキューバ危機のときに現実化した。「戦争という共有されたリスク」をあえて瀬戸際で操作すること(瀬戸際作戦)が冷戦ゲームを有利にはこぶはずだというものだ。そのせいかどうか、キューバ危機はなんとか回避された。

さらにこのシナリオはベトナム戦争にも踏襲され、ヘンリー・キッシンジャーやマクジョージ・バンディがシェリングのもとに北爆計画を綿密にくみたて、1964年のトンキン湾事件を好機ととらえてその実施に踏み切っていった。かれらは戦争や暴力こそ理性的にコントロールできると確信していたのだった。

しかし、あとでわかることであるが、知ってのとおりベトナム戦争はあきらかに失敗したのだし、キューバ危機の回避さえシェリングのシナリオは読みちがえていたのである。ロバート・マクナマラ(フォード会長からケネディ時代の国防長官に抜擢された)はのちに『マクナマラ回顧録』で「戦略的合理性には限界がある」ということを告白した。が、むしろシェリングの「安楽椅子のゲーム理論」の限界が露呈されたというべきだった。

なぜ、理性的で合理的であるはずのゲーム理論はこうした破綻を招いたのだろうか。また、それにもかかわらずなぜまたゲーム理論は所と品を変えて株式ゲームや金融ゲームにMBAを通して再登場してきたのだろうか。

そこで本書の登場になる。

本書の切れ味が多少ともわかるには、ゲーム理論の最低の概略を知る必要がある。

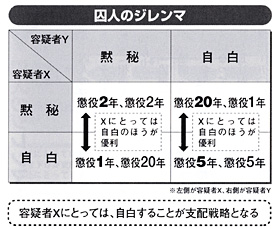

それには「囚人のジレンマ」とよばれているきわめて代表的な“問題”を、ゲーム理論がどのようにクリアしようとしたかを見るのがいい。「囚人のジレンマ」とは次のようなことをいう。

警察が共犯とおもわれる窃盗犯を二人つかまえた。二人が自白すれば犯罪が確定できる。そこで二人を隔離して取り調べ、「相棒が黙秘している。もしおまえが自白すれば無罪放免にする。おまえが黙秘して相棒が自白すればおまえの罪は重くなる」とそれぞれに言いわたした。囚人は孤立した状況で相棒の出方を推測するしかない。囚人はどうすればいいか。

一般的なゲーム理論の説明では、二人の囚人はそれぞれ相棒が裏切るのではないかという疑心暗鬼に陥って、自己防衛のために自白するという結論になる。なぜなら、一方の相棒が黙秘しているとすると他方は白状すれば無罪になり、他方の相棒が白状しているとすると一方が黙秘しているとひどくなるのだからやはり白状するしかない、とおもうだろうからである。

ほんとうは二人が協力すれば微罪ですむのだが(つまり社会的合理性を達成できるのに)、ついつい個別に自己防衛の推理にはまってしまうので(つまり個別的合理性を追求するので)、それができずに二人ともが損をするわけである。これが囚人にとっての「ジレンマ」といわれるゆえんになっている。

総合法令出版『通勤大学MBA10 ゲーム理論』より

新たなゲーム理論家たちは「囚人のジレンマ」を前に発奮した。そして、以前はこのジレンマはゲーム理論の変則事態だとみなされていたのだが、しだいにこの問題こそがゲーム理論の理想的な推論モデルのひとつだと考えられるようになった。

なぜ「囚人のジレンマ」がもてはやされたのか。個別的合理性が社会的合理性を保証するというのでは、アダム・スミスの「神の見えざる手」による市場原理と同様の結論になってしまうからである。むしろ個別的合理性が容易に社会的合理性に結びつかない推論があるのではないか。そこに新たなゲーム理論の展開があるのではないかというふうになったのだった。

世の中には「他の誰かがやってくれるなら、わざわざ自分が犠牲になることはない」という考えが罷り通っている。誰もがリスクを背負いたくないと思っているし、誰もがフリーライディング(ただ乗り)をしたがっている。こういう勝手な個別的合理性を誰もが手放さないときに、いったいどのような社会的な不合理や非効率が生じるかという理論的な問題に答えるには、「囚人のジレンマ」を持ち出すのが便利なのである(と、ゲーム理論家たちは考えた)。逆にいえば、ゲーム理論には社会的不合理を説明する適切な例題が「囚人のジレンマ」以外にあまりなかったといってもよい。

しかしそんなことで、ゲーム理論は充実した説得力をもっているといえるのか。

ノイマンやモルゲンシュタインが構想したゲーム理論は、人間の行為が目的を達成するための「予想」と「推論」、そのための「手段」を導き出すためにあった。それを複数の利害関係者が意思決定するにあたって、意思決定者の行動を他の意思決定者の行動との関連で考察するという状況設定にしたとき、そのプロセスを記述しきれることがゲーム理論の内容になる。

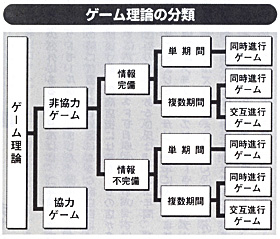

ゲームの基本要素は多くない。さきほどものべたように「プレイヤー、戦略、利得」の最低3つの要素があればいい。あとはプレイヤーが二人か、それ以上かでゲームを分類したり、また、プレイヤーのあいだに協力関係があるのかないのかによって、協力ゲームと非協力ゲームに分類したりする。「囚人のジレンマ」のばあいは典型的な非協力ゲームになっている。

このように当初のゲーム理論は比較的ノーマルな分類にもとづいてケース・スタディに当たっていたのだが、やがて多くのゲーム理論が非協力ゲームを想定して発達していった。つまりプレイヤーが互いに相手の手が読めない状況でのゲームを対象にした。これはゲーム理論がもっぱらアメリカで発達したこと、その背景に米ソの冷戦という相手の読めない状況がずっと続いたせいだった。また市場競争のような相手の出方がわからない状況にもふさわしいと思われた。おかげでゲーム理論は、独房に入っている囚人のような非協力型のケースばかりを追ってきたわけだ。もっとも理論としては、そのほうが数学的にも高級になる。

もうひとつ、言っておかなくてはならないのは、ゲーム理論には特別のクセがあるということだ。

プレイヤーはそれがたとえ囚人であっても敵国であっても、ライバル企業であっても、プレイヤーである以上は必ず合理的に推論をしていると仮定するのである。これは世の中に勝手な合理性をつねに仮定しているというだけでなく、ゲーム理論が「理性の計算モデル」を前提にして組み立てられてきたことを告げている。いいかえればプレイヤーはつねに問題を計算問題に還元しているという前提に立っているのである。

総合法令出版『通勤大学MBA10 ゲーム理論』より

非協力ゲームを象徴する「囚人のジレンマ」には、その後、アナトール・ラパポートが「二人ともが黙秘する協力解がある」ことを、ナイジェル・ハワードが「相手が黙秘すれば自分も黙秘し、相手が自白すれば自分も自白する」という条件付きの協力解があることを“発見”した。後者のばあいは二人の留置場を行き来する弁護士のようなものが想定されている。ゲーム理論は「計算する独房の理性」によっても協力解がつくれることを自慢したわけだった。

けれども、著者はこういうところにゲーム理論の根本的な限界が発生していると見る。なぜなら、ここにはプレイヤーの言語行為をたえず除外してゲームを成立させているという大前提がいかされすぎているからだ。たとえば弁護士が留置場を行き来するといっても、囚人の言葉を媒介するのではない。囚人の情報の"計算結果"を媒介するだけなのだ。

本来、言語行為というものは互いが同じ土俵で発言をしあうことによって成立するものだ。相手が質問すれば、それに答えるのであれ、はぐらかすのであれ、その言葉による表明によって互いのコミュニケーションに「理解」というものが少なからず発生する。それを交わしあうことが言語行為なのである。

ところがゲーム理論はこのような言語行為をいっさい介在させないという前提で組み立てられていく。これはかなり偏っている。ヴィトゲンシュタインやハバーマスは言語行為やコミュニケーションの本質を探究したものだったが、そこには必ず「会話する複数の理性」というものがあったはずである。それがゲーム理論からは欠落してしまったのだ。

ゲームにジレンマが生じるとみなすことにも問題がある。いったい「囚人のジレンマ」は誰にとってのジレンマなのか。あらためて考えてみると、この見方には問題がある。

ゲーム理論の教科書は、囚人は協力解が有利であることを知りながら、自己防衛をはかるために非協力になってしまうので、そこが囚人にとってのジレンマになっていると解釈するのだが、これはいささかおかしい。著者もそこを衝く。

囚人は自己防衛をはかるときに、相手がどちらの手(黙秘か、自白か)を選んでも損をしない選択、つまり自白を選択したのだから、囚人プレイヤーにとって黙秘の協力解が実現しないかもしれないことは織りこみ済みであったはずなのだ。それをジレンマとみなすのは、プレイヤー間のコミュニケーションを不可能にしているルールと、プレイヤーは意思決定を自由にすることができるというルールとが、プレイヤーにとってもジレンマがおこっていると仮想させているからなのだ。つまり、ジレンマはこのゲームを外側から眺めているゲーム理論にとってのジレンマなのである。

こうして、ゲーム理論はプレイヤーからコミュニケーション可能性とルール変更性という行動の自由を奪っておいて、そのかわりにゲーム理論家に大きな自由度を与えたわけである。

一方、ゲーム理論家のほうからみると、ゲームに多数のプレイヤーが関与したり、そこに提携や協力があったりするケースはあまりに複雑で処理しきれない。それよりもゲーム・モデルを切り刻んでいって、その基本に非協力な状況下で「計算する独房の理性」による判断がおこっていくと設定したほうが、理論が組み立てやすい。高度にもなる。

つまり、プレイヤーが自分以外のプレイヤーの戦略の組み合わせに対してベスト・レスポンスで対応するというふうに設定することが、まずは理論的な出発点になると考えた。こうして、プレイヤーが各自で最適な手を打とうとした状況がゲーム理論の基本舞台となったのだった。

この理論舞台の原則になったのは、天才ジョン・ナッシュがプリンストン大学の大学院生だったときに着想した「ナッシュ均衡」の考え方である。ナッシュ均衡とは、プレイヤーの行動が互いにベスト・レスポンスになっている状態をいう。着想者のジョン・ナッシュについては、アカデミー賞映画『ビューティフル・マインド』でラッセル・クロウがフラジャイルきわまりないナッシュを演じたので、その天才と狂気ぶりを知っている読者も少なくないだろう。もっともあの映画を見ても、ナッシュ均衡が何を意味しているかはまったくわからなかったにちがいない。

ナッシュ均衡をもつナッシュ・プログラムには3段階がある。

第1段階では、プレイヤーは合理的でもないし、選択もしない。いわば事態の進行は遺伝的にプログラムされている。ここでは機械的なレスポンスが進行するばかりだ。第2段階ではプレイヤーがふえてきて、個々のプレイヤーが他の動きに応じてレスポンスをしていく。しかしまだ受動的なレスポンスになっている。それでもナッシュ均衡はつくられる。

それが第3段階になると、プレイヤーはさまざまなプレイヤーの判断(意思決定)の組み合わせによってこれらをミラーリングしつつ、自分の判断を次々に変更するようになる。ここにおいて、いわば戦略的なレスポンスが始まっていく。戦略的相互依存関係によってゲームが進行する段階だ。

これで見当がつくように、ゲーム理論にとってのクライマックスはナッシュ・プログラムが第3段階になってからである。遺伝子や進化の舞台では、この3段階が第1段階から次々にあらわれて、しだいに有利なプレイヤー(生物たち)が第3段階で残っていくようになっていると見える。ダーウィンの自然淘汰論がこのことをあらわしていると早とちりをする科学者も少なくない。

進化ゲームにどのようなゲーム理論を妥当させればいいかはともかくとして、現実の市場や戦争に立ち会うゲームでは、各プレイヤーはまずはナッシュ均衡がどこにあるかを見きわめて、それをどのプレイヤーが破ってくるかが競争の核心点になる。MBAの例を出すまでもなく、そこが現実のゲーム戦略でのかなりのフォーカル・ポイント(焦点)になっている。

しかし、ここに異様な理論も出てきたのである。ランド・コーポレーションにいたダニエル・エルスバーグがその異様な理論を提起したのだが、ヒトラーが脅しだけでオーストリアやチェコに侵攻した例をつかって、第3段階で勝利をとるのはヒトラーのような狂人だけであるという「狂人理論」を披露してみせたのだ。「狂人理論」にはゲーム理論のさらなる問題が露出した。

ナッシュ・プログラムの第3段階とは、各プレイヤーにそれぞれ相手の出方が予想されていて、その予想の組み合わせが一人のプレイヤーにも反映している段階である。そこには「共通の知識」が形成されているとみなせる。だからこそゲームが成立し、その後の勝ち負けもゼロサム・ゲーム化もおこせた。

しかしヒトラーが初期においても長期においても勝ち続けてしまったのは、ヒトラーを除くすべてのプレイヤーが互いのベスト・レスポンスに関する「共通の知識」をもちすぎたからともいえるわけで、そんなものはヒトラーのような狂人には通用しなかったのだ。逆にいえば、ヒトラーの狂気はゲームの各プレイヤーに反映されなかったのである。

エルスバーグの提起によってナッシュ・プログラムは一種の矛盾に陥った。真のコミュニケーションを排除することによって非協力ゲームの均衡(ナッシュ均衡)が定義されるはずであったのに、その均衡を保証するには「共通の知識」を前提にしなければならなかったわけで、しかもその「共通の知識」から逸脱している者がゲームの勝者あるいはゲーム破りの獲得者になってしまう危険な可能性が出てきたからである。

このようにゲーム理論にはさまざまな欠陥が露呈しかねない。本書は、ゲーム理論が孕む問題をさらに多方面から検討しているのだが、そこを省いてとりあえずの結論をいうと、次のようになる。

ゲーム理論というのは、予測不可能な流動性のなかにある事態から合理的なプレイヤーを抜き出して、そのプレイヤーの行動のみによって確定的な戦略や政策を導き出そうとする理論だったのである。むろんそのようなことですべてがおかしいというわけではない。ゲーム理論によってわかってくることはかなりある。

しかしながらゲーム理論が、ゲームから自由なコミュニケーションの余地をいっさい排除していることにも注意しなければならない。資金さえあれば、ニッポン放送やTBSの株のメジャーをとることはできる。それを言葉を交わさずに非協力的に進行させることもできる。けれども、いざTOBやM&Aを成立させようとすると、そこにはとたんにコミュニケーションが介在してくることになる。

「契約の論理を成立させる理性」と「対話の論理を成立させる知性」とは、別々のものなのだ。また、全体のゲームのためのシナリオと、部分だけがゲームになるシナリオとは別々のものなのだ。全体のシナリオが遂行できるのは、かなりの資金か軍事力をもっている少数者のためのシナリオである。

非協力ゲームは、双方あるいは各プレイヤーに「共通の知識」が共有されていることを前提にしすぎた。断固とした「交渉の仮設性」をあたかも民主主義的なルールのごとく設定し(実は時間選好を一方的に設定し)、つねに「結果の有利からの帰納法」を駆使しようとするものになりすぎたのだ。これでは統計学でいうパレート最適(効率的)な配分すらつくれない。

著者はこう書いている。「ゲーム理論は、人間と社会にとって不可欠なもの、けっして無視できないものを切り捨てることによって成立する理論なのだ。不可欠なものとは、大きく見れば二つある。ひとつは、ことば、暴力、遊びなどの、それ自体で意味をもつような種類の行為である。(中略)もうひとつの不可欠なものとは、われわれの行為の絡み合いから生まれてくる予想外の出来事、つまり意図せざる結果である」と。

そうなのだ、行為が計算に還元できるときだけがゲーム理論の独壇場に光があたっているときなのである。

ゲーム理論の案内には、ノイマン&モルゲンシュタイン『ゲームの理論と経済行動』(東京図書)、モートン・デービス『ゲームの理論入門』(講談社ブルーバックス)、鈴木光男『新ゲーム理論』(勁草書房)、マーティン・ホリス『ゲーム理論の哲学』(晃洋書房)、ウィリアム・パウンドストーン『囚人のジレンマ』(青土社)、ダグラス・ホフスタッター『メタマジック・ゲーム』(白揚社)などのほか、さまざまなゲーム理論のためのノウハウ本がある。なかで「通勤大学MBA」シリーズの『ゲーム理論』(総合法令)と手塚宏之『ゲーム理論活用術』(東洋経済新報社)はまさにMBAがどのようにゲーム理論を活用しているかを開陳していて、興味深い。実は、ぼくはこうした応用問題を解くのは嫌いではないのだ。