父の先見

共立出版 1999

1981年に奇妙な病気がアメリカで見つかった。ロスアンジェルスの5人の患者は免疫がかなり冒されているようで、原虫感染症であるカリーニ肺炎が発症していた。ニューヨークではカポジ肉腫とおぼしいきわめてめずらしい患者が20人近く出た。やがてアメリカ各地で似たような症状が次々に発見された。患者のほとんどが男性同性愛者だった。

アメリカ国立防疫センター(CDC)は、これをAIDS(Acquired ImmunoDeficiency Syndrome)と名づけた。後天性免疫不全症候群。この20年間で約2000万人が死んだ。感染者はこれよりはるかに多い。アフリカのサブ・サハラ地方だけでも1400万人の感染者がいると推定されている。ここは1960年代に20世紀最悪の旱魃と飢餓に襲われた地区だった。

今日、エイズの起源は西アフリカもしくは中央アフリカで、1920年代か30年代に「種と種のあいだをこえたウイルスの感染」がおこって、そこから発祥したと考えられている。

異様な「種と種のあいだをこえた感染」とは、本来はサルを宿主とするウイルスがヒトにも感染するようになったということで、一説にはアフリカミドリザルの体内のウイルスが突然変異をおこしてエイズウイルスになったとも、それはミドリザルと人との交接が原因だったのではないかとも憶測されているが、まだ確証はない。

起源はつきとめられていないものの、アフリカにエイズウイルスにあたるウイルスがなんらかの事情で拡大していったことは、まちがいがない。UNAIDS(国連合同エイズ計画)の発表では、1950年代のベルギー領コンゴ(現在のコンゴ民主共和国)で内戦がおこったときに、人々が村落から都会に流入していったことがウイルスの拡大につながったと見ている。

いまなおアフリカのエイズ感染者はふえつづけている。エイズはSTD(性行為感染症)なのである。国連の調査ではアフリカの成人の9パーセントが感染していると予想されている。

80年代前半、エイズ患者がしだいに急増するなか、ただちに病因確定のための研究が開始された。最初は男性同性愛者、ハイチ住民、血友病患者、麻薬常用者などから発病していると見られたため、ハイリスクグループの疾患だとおもわれ、ウイルス、最近の微生物、毒薬、自己免疫といった角度から病因の発見が試みられていた。いっときは「ポッパー」という薬物のせいとも考えられた。同性愛者たちが快感を高めるためにこの薬を注射して性行為におよぶことが多かったからだ。が、やがてレトロウイルスが浮上してきた。

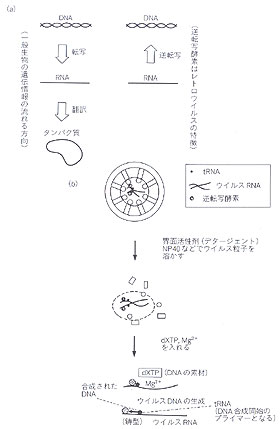

レトロウイルスとは、逆転写酵素をもつRNAウイルスの略称である。逆転写酵素の発見は、それまで遺伝情報の流れはDNAからRNAへ、RNAからタンパク質へという一方通行だとおもわれていたのを、RNAからDNAへと逆に転写する酵素があったことで、セントラルドグマの修正を余儀なくさせたというほどに画期的だった。

やがてこの逆転写能力を秘めた酵素をもつウイルスはレトロウイルスと命名された。

レトロウイルスには3種類の亜群があった。オンコウイルスは肉腫・白血病・乳癌などの腫瘍をつくるウイルス・グループで、ここから癌遺伝子(oncogene)が発見された。スプーマウイルスはまだ病気との因果関係があきらかになっていないレトロウイルスで、培養細胞にこのウイルスを感染させると泡状の障害が出ることがわかっている。レンチウイルスは感染から発病までがゆっくりと進むもので、最初はヒツジやヤギから見つかり、やがてエイズのウイルスはこのグループに入ることが判明した。

こうしてHIV-1が発見されたのである。1984年のことだった。パリのパスツール研究所のリュック・モンタニエとアメリカ国立衛生研究所のロバート・ギャロによるほぼ同時の発見と同定である。翌年、西アフリカで新たなHIV-2のウイルスが発見された。

HIV-1はチンパンジーから取り出されたウイルスの塩基配列に似ていた。HIV-2はサルから分離されたウイルスに似ていた。このことからHIVはある時期にアフリカのどこかで霊長類からヒトに感染したものだと想定され、とくにアフリカ地方病の「痩せる病気」(slim disease)に関連するとも推測された。

一方、アメリカのフレデリックにある研究所がHTLV-1とビスウイルスを合成してHIVを精製し、それを生物兵器としてザイールにもちこんでいたという説が流れた。いわゆるエイズCIA陰謀説である。この噂は妙なことに、時のソ連首相のミハイル・ゴルバチョフが「アメリカには人為的ウイルスをつくっている証拠がない」ということを表明して、収めた。おそらくHIVが当時の政治舞台でかなり利用されたにちがいない。

しかし1998年になって、アフリカ人のHIV抗体陽性の血漿からHIV遺伝子の増幅分離して塩基配列を決定することが成功して、このことからHIVが1940年代あたりにサルからヒトに感染したのであろうことがほぼまちがいないのではないかということになってきた。いまではエイズウイルスはHIV(Human Immunodeficiency Virus)と呼称を統一している。ヒト免疫不全ウイルスである。日本語ではHIV/エイズと表記する。

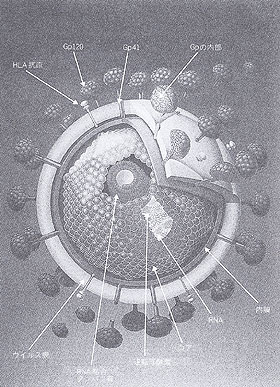

一番単純なウイルスは遺伝子とそれを包むカプシドというタンパク質からできている。アデノウイルス、小児麻痺ウイルス(ポリオ)、B型肝炎ウイルスなどがある。もうすこし大きいものはそこにエンベロープ(外被膜)を着込んでいる。これにはヘルペスウイルス、インフルエンザウイルス、レトロウイルスなどがある。ウイルスの中心の遺伝子にはDNA型とRNA型があって、そのRNA型ウイルスにレトロウイルスがある。

ウイルスはどんなものも自身でタンパク質を生成するリボソームをもたないから、自立はできない。そこで細胞に寄生する。レトロウイルスのエンベロープにはスパイクのようなタンパク質が突き刺さっていて、このスパイクを利用して細胞をとらえて感染を開始する。このウイルスにつかまった細胞がホスト細胞である。

ウイルスはホスト細胞の中に自分の遺伝子を放出して、ホスト細胞のリボソームを利用してタンパク質を合成する。ハイジャックする。ハイジャックされたホスト細胞はアイデンティティを失って、タンパク質を組み立ててウイルス粒子をコピーする。大量にコピーされたウイルス粒子は細胞を破って外に出ていく。このときの細胞の死によって、われわれの体内の組織が傷み、発熱や炎症をおこす。

ウイルスの悪漢ぶりは、このように自分の遺伝子を細胞に移しこむだけではなかった。他の生物の遺伝子を運ぶ役割ももつ。宅配便にもなった。サルのウイルスはこうしてヒトの細胞に運ばれた。

われわれや動物の体内は、侵入してきたウイルスや細菌などの病原体をたんに受け入れているわけではない。ウイルスや細菌を攻撃するシステムをもっている。

これが免疫システムで、マクロファージ、リンパ球のうちのT細胞とB細胞などが免疫細胞として連動して病原体に当たるようになっている。T細胞にはキラーT細胞やヘルパーT細胞があり、B細胞は抗原を見つけて、これに対する抗体をつくる。ウイルスや細菌に漫然としているわけではない。

なかで免疫システムの司令官をつとめているのがヘルパーTリンパ球で、血液や体液にまじって全身をまわりながら侵入者をたえず見張っている。侵入者が見つかれば他の免疫細菌にすぐに指令を出して、果敢な攻撃をしかける。しかしもしヘルパーTがおかしくなると、他の免疫細胞はどう行動していいかわからず、そのまま免疫が機能しなくなっていく。エイズウイルスHIVは、このヘルパーTを標的にして破壊してしまうのである。

HIVは体内に侵入するとヘルパーTにとりつき、その中に入りこんで自分のコピーをつくって増殖し、一定の数までふえるとヘルパーTを壊して次のヘルパーTに移る。これをえんえんとくりかえす。これで生体は確実に免疫不全に陥っていく。

エイズは性行為にともなうわずかな出血などによって感染することが多いのだが、その理由はヘルパーTが血液と精液の中にたくさんまじっているからである。ちなみに抗生物質は細菌を殺すことはできるものの、ウイルスには何の役にも立たない。

本書は日本のウイルス研究でつねに第一線を走ってこられた畑中正一さんの、HIVに関するやや学術的な解説書である。図や写真も多くて、いまのところ入手しやすい唯一の医学的な概説書ではないかとおもう。終章には畑中さんが1963年以来どのようにウイルス研究にとりくんできて、それがHIV研究に変わっていったかの経緯がのべられている。エイズをめぐる社会的な問題についてはいっさいふれられていないけれど、そのぶん、HIVの執拗な猛威が手にとるように見えてくるように書かれている。

ところで、ぼくはエイズ患者にはかなり早く出会っていた。ひとつはミシェル・フーコーの家に行ったときエルヴェ・ギベールに出会っていた。二人ともエイズで死んだことが時間をおいてドップラー・エフェクトの衝撃波のようにやってきた。また、ぼくはいっときニューヨークの「アートマガジン」に日本美術に関する連載欄をもっていたのだが、そのときの副編集長がエイズだった。すでに顔色が悪かったにもかかわらず、淡々と明日のアートシーンを語っていたのが印象的だった。

そのころはエリザベス・テイラーが会長をしていたAAA(アート・アゲインスト・エイズ)の日本でのチャリティ・ガラパーティの演出も手伝った。ホテル・ニューオータニの鶴の間を竹と墨染めで覆ってみた。美輪明宏とリズ・テイラーの出会いが何かを象徴していた一夜であった。

なかで最も忘れがたいのがジャック・スミスとの邂逅とその死である。スミスとの出会いの一部始終は何度か書いてきたのでここには省くけれど、のちに「ジャック・スミスがエイズで死んだ」と聞いたときは、名状しがたい悲哀のようなものを感じた。フランス人やアメリカ人には「宿世」という言葉はふさわしくないかもしれないが、スミスにはまさに「宿世の世にさぶらふもの」というフレーズが浮かんだものだ。

エイズの流行は人類の歴史からみると、まだまだ初期段階の様相であるらしい。トリインフルエンザや狂牛病や新型肺炎SARSなどでニュースが埋まっている最近ではあるが、最も深刻な拡張に向かって驀進しつつあるのがエイズ問題なのである。

実は数日前に、『エイズ・終わりなき夏』という本を読んだ。エイズ会議研究会によるもので、バンコク・神戸・横浜・北京をつないだ会議報告がまとめられている。その本で「セブン・シスターズ」というメンバーシップが紹介されていた。7つの組織やグループによって構成されているもので、「HIV/エイズ研究者」「エイズ・サービス組織」「HIV陽性者」「セックスワーカー」「薬物使用者」「レズビアン・ゲイ・両性愛者・トラスジェンダー」「移住者」というふうにセブン・シスターズに分かれつつ、かつそれらの人々がつながっている。このグルーピングの合従連衡はすばらしい。こういう人たちがいま持続して活動をつづけていることに、日本のエイズ問題の足音を聞く思いであった。