父の先見

柏書房 2003

Derek Adie Flower

Tha Shores of Wisdom 19

[訳]柴田和雄

2002年10月16日、ナイルの河口都市アレクサンドリアの一角に新アレクサンドリア図書館がオープンした。正式には「ビブリオシカ・アレクサンドリア」(BA)という。設計コンペには数百の応募があったが、ノルウェーのスノヘッタの円筒スライス型のデザインが標的を射て、エジプトのヘムザ社の音頭取りによるエジプト・イタリアの共同建設工事が1995年から始まっていた。

この記念すべきプロジェクトは、1974年にアレクサンドリア大学の学長ロフティ・ドウィダールが古代アレクサンドリア図書館の再建を提案し、これにエジプト大統領ムバラクが応えてから大がかりになったもので、その後、教育相スローが中心になって国際機関に協力と援助をよびかけたところ、ユネスコとUNDP(国連開発計画)のサポートが得られ、1986年にミッテラン大統領などを招いて採択された「アスワン宣言」としてスタートした。世界27カ国から基金と人材と企画が集まった。

敷地面積は1600平米。地下4階地上3階の建物は東京ドームの2倍くらい。建設費だけでざっと2億ドルの規模となったが、いくつかの委員会が結成されて、これもすっかり集まった。

完成したニュースを知って、行こうかなとおもったが、やめた。古代アレクサンドリア図書館の理想をとうてい超えていないどころか、仕方のないことではあろうけれど、各国の出店プランをあれこれ収容したエジプトの観光施設におわっていると見えたからだ。BA全体が一種の複合文化センターになっていて、図書館だけでなく会議場・アートホール・博物館・プラネタリウム・IT施設その他がくっついているのだが、肝心の図書館の思想とデザインがつまらない。

しかも当初の蔵書数はたったの20万冊。一応のキャパは800万冊までを保証しているらしいが、なによりつまらないのはその書棚が地下のフロアに分かれて、いまさらながらの科学・技術・歴史・芸術・文学・子供向けなどに分割分断されてしまっていることである。これではデューイの図書分類と変わらない。BAのふれこみは「1600年ぶりに蘇った知の殿堂」なのである。いったい21世紀の「知の殿堂」がこんなものであって、よろしいのか。

さしあたって3つの問題がある。

(1) もし21世紀のヘレニズム文化があるのだとしたら(たとえばEUもそのひとつだろうが)、それをアラブ世界が抱きこもうとして何を検討したのかということ。

(2) アレクサンドロス大王およびプトレマイオス朝が創建した古代都市アレクサンドリアの役割から何を再生しようとしたのかということ。

(3) いったい21世紀の「知の殿堂」としての図書館はどうあるべきなのかということ。

ここでこの問題を議論したいわけではないが、たとえば中国や日本がこのようなプロジェクトをおこしたとして、それを「知の殿堂」と名付けようと着想したら、こんなふうにはなってはならないし、また問題を(2)だけに絞ってみても、こんなふうになってはならなかったのである。

いまは、その(2)だけのことを、思い出したい。本書もBAについてふれてはいるが、それよりもかつての古代アレクサンドリアの盛衰と次から次へとあらわれた知財の出現についての回覧を懐かしんでいるふうだ。

以下の記述では本書のほかに、クウェート大学の教授モスタファ・エル=アバディの『古代アレクサンドリア図書館』(中公新書)などを参考にした。ちなみに(3)については、ぼくは電子ネットワーク上の「図書街」という構想をもっていて、いまその着手のための準備を長尾真・金子郁容・田中譲・土佐尚子さんらと相談しているところだ。

さて、プルタルコスは、アレクサンドロス大王が命じて各地に創設されたアレクサンドリアはざっと70都市をこえていたと書いた。これはいくらなんでも多すぎるし、仮にかなりの数の征服地にアレクサンドロスの幕府モデルがつくられたとしても、そのすべてがアレクサンドリアと名付けられたわけではなかった。

最近の研究では多くて18都市、おそらくは12都市くらいだろうということになっている。それでも、ブッシュのタリバン掃討戦争で有名になったアフガニスタンのカンダハルや、いまはフジャントとよばれている中央アジアの“最果てのアレクサンドリア”まで、複数のアレクサンドリアが紀元前300年代から数十年のあいだは南ユーラシアの全域の拠点都市になりかけた。まさに史上初の世界模型都市の撒布だった。クローン化だった。

このうち長きにわたって繁栄をしたのはエジプト・ナイル港湾のアレクサンドリアだけだった。プトレマイオス朝の首都であり、クレオパトラが君臨した都市であり、いまはBAが建てられたところ、アレクサンドリア大学がある町だ。この古代アレクサンドリアの繁栄はアレクサンドロス大王の力をまったく借りてはいない。3代にわたるプトレマイオス王のもと、ヘレニックな知の担い手たちが独自に組み立てた構想と編集と実践によっていた。

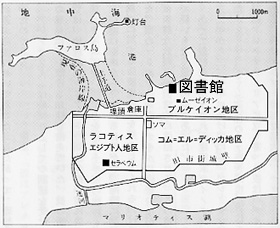

マケドニア王アレクサンドロスが、ヘロドトスによればそこを通る以外にエジプトに入る航路はないと言ったファロス島に向かいあう地に、マケドニア兵士のための港湾休息都市アレクサンドリアをつくれと言い残した。が、大王はそのまま死んだ。建造にあたったのは次のプトレマイオス1世だ。建設監督はクレオメネス、設計は天才建築家のディノクラテスがあたった。区画もあった。王宮のある中心部をギリシア人居住地区ブルケイオンに、西南部をエジプト人その他の居住地区ラコティスに、北東部をユダヤ人などの居住地区コム・エル・ディッカにし、街路樹が並ぶ幅70メートルの大通りを中央で交差させた。

その中央ブルケイオンの一角に建造されたのが「ムーセイオン」である。ムーセイ(ミューズ=女神)たちの神殿、すなわち「ミュージアムという名の殿堂」を目標とした。このムーセイオンからすこし離れて図書館が建設され、ストラボンによれば49万冊の、セネカによれば四万冊の、ゲッリウスによれば70万冊の古今のマニュスクリプト(手稿本)が集められた。

ムーセイオンも図書館も、いまのところまったく遺跡は発見されていない。そのためどのようになっていただろうかという明確なことがわからないのだが(それでも多少の推測ができるのだが)、このアレクサンドリアに無惨にも船を突っ込ませて火を放った犯人のことは、よくわかっている。犯人はカエサル(シーザー)だった。これで、4万冊あるいは50万冊のパピルス(古文書)とコーデックス(冊子本)が一瞬にして灰燼に帰した。問題は、この2人の帝王、アレクサンドロスとカエサルのあいだにアレクサンドリアで何があったのかということだ。ヘレニズムの謎がここにある。

アレクサンドロス大王の遠征がガンダーラに及んでギリシア文化の一部を伝え、それがインドに仏像をもたらしたというような現象は、前323年の大王の若き突然の死のあとの出来事である。したがって、この影響によって各地に澎湃として湧きおこった文化をヘレニズム文化とかヘレニズム文明とよぶのは、紀元前300年以降のことにあたる。エジプトでは、それがプトレマイオス王から始まった。

アレクサンドリアを人工神聖都市メンフィスに代わるエジプト最大の神知都市に仕上げようとしたのは、アレクサンドロスより10歳年上のプトレマイオス1世(救世王)だ。軍事型ではない文化型の王、新しいファラオーだった。以来、ローマ帝国の属領になるまで、ざっと300年にわたるプトレマイオス朝が続く。

前304年の春、そのプトレマイオス1世が1人の男を建設中のアレクサンドリアに呼び寄せた。デメトリオスだ。アレクサンドロス麾下の将軍カッサンドロスの右腕で、詩人・哲人・弁論家としても名が通っていた。アリストテレスが主宰した学園「リュケイオン」に学んで、その後もアテネに君臨したのだが、クーデターにあって失脚していた。やがてデメトリオスはプトレマイオス一世に気にいられ王室顧問に迎えられると、いくつもの進言をする。その最大のもの、というよりプトレマイオス1世がそのなかで一番気になったのが、ムーセイオンの建設と書籍収集だったのである。

こうしてアレクサンドリアのムーセイオンが登場する。「アカデメイア」や「リュケイオン」に倣って、ペリパトス(遊歩廊)、エクセデラ(回廊)をめぐらし、中央棟に模型的神殿と絶対集会場と相対研究所をおいた。ついで神学者たちが集って、アレクサンドリアの守護神を中心とする神のシステムが研究され、セラピス、オシリス、イシス、聖牛アピスなどの「ヘレニック神道」の創設が神殿を中心に配当された。

デメトリオスは書物の収集と写本に異様な情熱を示した。目標は「地上のすべての民の本」を集めることだった。アレクサンドリアに停泊する船も片ッ端から調査して、そこに原本があればただちに写本させた。これはいつしか“船の文庫”というコレクションになった。

書物が20万巻をこえると、デメトリオスは選りすぐりの人知を次々に集結させた。初期のメンバーは幾何学者エウクレイデス(ユークリッド)、哲学者ストラトン、詩人フィレタス、牧歌の創始者テオクリトス、医学者ヘロフィロス、歴史家マネトンらの俊英の研究者や表現者たちだ。書籍も可能なかぎり収集されて、初代図書館館長にはゼノドトスがなった。ヘレニズムきってのホメーロスの研究家だ。ゼノドトスはホメーロスの『イーリアス』には大文字を、『オデュッセイアー』には小文字を使うというようなタイポグラフィックなセンスを発揮した。その弟子がアリストファネスだった。

のちにアレクサンドリアを訪れたストラボンは、このようなムーセイオンを中心とする知的システムは、一種の属人的な共同社会のようになっていて、知の単位そのものが「シノードス」(共同体モジュール)だったのではないかと推測している。もしそうだとしたら驚嘆してしまうけれど、実際にはもっとゆるやかなもので、また王立協会的な性格も強かったのではないかと想像される。

いずれにしてもかなり斬新で冒険的なムーセイオンと図書館がスタートした直後、ここで1世が没し、息子のプトレマイオス2世(愛姉王)の時代に移る。アショーカ王と使節を交わした王だ。この2世が即位した前280年頃に、アレクサンドリアに1人の若い詩人文法家が招かれた。その名をキュレネのカリマコスといった。アレクサンドリアは都市そのものが知性と感性の坩堝と化すことを目的としていたので、カリマコスが作品『ゼウス賛歌』『デロス賛歌』『一束の髪』などで見せた知的才能はすぐさま目立ち、やがて図書館の司書を命じられた。

司書カリマコスは異能ともいうべき編集構成能力を発揮した。当時の噂では約50万冊にのぼる古文書・冊子本をたちまち独自の目録に仕上げてしまったのである。この目録こそ、ぼくが青年期のころから憧れていた『ピナケス』(大目録)だ。古代アレクサンドリア図書館の心臓機能であり、各地に広がる世界模型都市アレクサンドリアのネットワーク中枢を管理する知の写本時代のCPUともいうべきもので、なんと120冊におよぶ目録だった。

残念ながら『ピナケス』の詳細はわかっていない。それでもいろいろの史料を総合すると、これはたんなる蔵書目録などではなかった。おそらくは「知のマスタープログラム」ともいうべきもので、多様な分類が縦横に検索できるようになっていただろうと推察される。

著者を8項目以上に分け、それをさらに細目で抜き出し、それとはべつに神名・概念・単語などのリストと、それを解説するカードのようなものが付加された。どこでどのように使われたかはわからないのだが(おそらくは書名か著者名)、この一部のリストにはギリシア・アルファベットによるオーダーがついていた。もっと驚くべきは、作品リストにはその全部の行数となんらかのマークが記載されていたことで、これは古代ハイパーリンクの芽生えではないかとおぼしい。またさらに、これらとはべつにサマリーのための主題別辞書のようなものが編集されていただろうと想像される。

こうなるとカリマコスという人物こそ、今日の情報ネットワーク社会が突き止めなければならない最大の人物ということになるのだが、少なくとも『ピナケス』についてはこれ以上の手がかりは発見されていない。ただ、カリマコスの詩的作品については300以上にのぼる言及が古代中世を通じて見つかっていて、それらに記述された賛辞を総合すると、やはり只者ではなかったことが予想されるのだ。

古代アレクサンドリア図書館はその後、アポロニウス、エラトステネス、アリストファネス、アリスタルコスといったヘレニズムを代表する知性を館長として、しだいに充実拡張をかさね、図書館も姉妹館・兄弟館を増設し(この礎石は最近になって発掘された)、神殿と書物との関係も濃くしていって、いよいよ世界に冠たる「知の殿堂」の様相を呈することになる。

なかで4代館長アリストファネスは大辞典『レクシス』を編集し(この成果から推して、カリマコスが作成した辞書の先駆性が偲ばれる)、6代館長アリスタルコスは、のちのウィトルーウィウスの言葉によれば、図書館の1冊ずつの書籍を未曾有の努力で次々に読破していったという。知上の王者、恐るべしヘレニズム――。

だが、さしもの図書館も、ムーセイオンも、プトレマイオス6世(愛母王)の時代にカエサル(シーザー)の攻撃にあって、あっというまに灰燼に帰してしまった。このアレクサンドリア陥落に愕然として失意に堕ちたクレオパトラに対して、アントニウスが同情をし、ペルガモンにあった図書館の蔵書20万冊を無償で贈ったというのは、シェイクスピアの戯曲をはじめ、のちに世界中のだれもが知る恋愛悲劇に伴う有名なエピソードになっている。

このあとアレクサンドリアには、フィロンというヘレニズムを代表する科学哲人が登場し、さらにグノーシス主義思想が台頭もしてくるのであるが、これにはもはやアレクサンドリア図書館がそうした事態に伴走していたという記録は薄い。アントニウスとクレオパトラ程度の力では「知の殿堂」は蘇らなかったのだ。

さて、図書館といえば蔵書、蔵書といえば書棚、書棚のどこに何の本があるかといえば、蔵書検索目録である。これらは離れがたく一連につながっていて、著者や書名のリストの並びが書棚となり、その立体空間となり、それが図書館そのものとなる。そこに問題も生じ、夢も生じる。そのことについて、いささか大事な話をしておきたい。

作者を選び、その名をリストに登録することをギリシア語では“enkrinein”という。これはもともとは、年長者会議に選ばれた者としてリストを承認するという言葉から派生したもので、それがやがてリストアップという意味になった。今日の情報社会ではなんであれ、このリストアップが最初の重要な情報編集作業の第一歩になる。リストアップのないデータベースも顧客名簿もなく、リストアップのない図書目録もない。しかし今日では、リストはたんなるディレクトリーやポータルだとみなされている。

が、ちょっと待ってほしい。カリマコス、アリストファネス、アリスタルコス、そしてこれを古代ローマの図書館で継いだキケロたちは、このリストアップが最終的な価値判断のステージだと見ていたのだ。リストこそが知の回廊なのである。

さっきあげたギリシア語“enkrinein”は古代ローマのラテン語ではclassis(クラシス)という。これも選出という意味なのだが、キケロがとくに重視した言葉でもあって、そこでは「第一級の選出」という意味が大事な特徴になっていった。そこで、このclassisをうけたものがclassiciとなって、「最良のもの」「一級品」という指定をもつようになった。これがさらにルネサンス期に「クラシック」(古典)という意味に成長した。

一方、この「クラシック」を然るべき組み立てで断乎として選ぶことを、古代ローマでもルネサンスでも、“ordo”(オルド=オーダー=秩序)と言った。このオーダーは時代によって、世界によって変化しなければならなかった絶対順序というものである。

思い出してもらいたい。ルネサンスのフィレンツェで何が計画されていたかということを。プラトンのアカデメイアと古代アレクサンドリア図書館に憧れたロレンツォ・デ・メディチから、再生すべき「知の殿堂」の全面委託をうけたマルシリオ・フィチーノが、何をしたのかということを。新たな「クラシック」を新たな「オルド」によって組み立て直したのだった。それが古代アレクサンドリアに代わるフィレンツェの、その知のCPUとなるべきプラトン・アカデミーの蔵書と刊行の構想であったのだ。

リストアップとは真の第一級の古典を然るべきオーダーに徹底して改編することなのである。BAこと「ビブリオシカ・アレクサンドリア」の書籍収集と図書配列が、どうしてあんなものでいいものか。