父の先見

バッコス崇拝の歴史

言叢社 1991

Henri Jeanmaire

DIONYSOS―Histoire du Culte de Bacchus 1951

[訳]小林真紀子・福田素子・松村一男・前田寿彦

編集:五十嵐芳子 協力:前田耕作

装幀:芦澤泰偉

鈴木忠志に『ディオニュソス』があった。エウリピデスの『バッコスの信女』(バッカイ)を下敷きにしたもので、初演は1978年の岩波ホールである。観世寿夫(1306夜)がディオニュソスを、白石加代子がアガウエ(母)とペンテウス(息子)の二役を演じた。

その2年前、鈴木はやはり岩波ホールでエウリピデスの『トロイアの女』を発表していた。寿夫のアポロン、市原悦子のカッサンドラ、加代子のヘカベ、蔦森皓祐のメネラオスで、台本を大岡信が担当した。鳴り物入りの力作で、マスコミの話題にもなったけれども、仕掛けが大岡と鈴木の折衷案になっているところがもったいなかった。鈴木はギリシア悲劇であれ、鶴屋南北(946夜)であれ、仮に既存の台本をベースにした舞台でも、その戯曲を時代の奥から毟(むし)り取るように今日的な社会の病巣の暴露に結びつけてみるのが得意だったのだが、それが大岡台本では活かしきれなかった。

『バッコスの信女』もエウリピデスのオリジナル戯曲を緻密に換骨奪胎してはいたが、まだ鈴木の真骨頂が漲っていなかった。

ところがその後は大胆に改作が下され(鈴木は改作を「染め替える」というふうに言う)、『酒の神ディオニュソス』『ディオニュソス』とタイトルを替えつつ、水戸芸術館や静岡の楕円堂では1時間ほどの複式夢幻能のようなみごとな作品に仕立て上げた。

ちなみに信女とは、ディオニュソス(バッコス)に従って踊り狂うマイナス(Maenas)たちのことをいう。マイナスはディオニュソスとは切っても切れない憑依者たちなので、あとでふれる。

演出ノートに鈴木の考え方が述べられていた。「私の『ディオニュソス』においては、神のことばは僧侶たちのことばに替えられている。ディオニュソス神は、神それ自体として存在していたのではなく、むしろ他者をまき込むことを必要とする集団に存在し、人々を精神的に統制しようという集団の意志が、『ディオニュソス』という“神=物語”を創造したというのが、ここでの解釈である」と。

また、「ディオニュソスとペンテウスの葛藤は、神と人との争いではない。宗教集団と政治的権力との論争であり、同じ地平に存在する二つの集団的価値体系がくりひろげる闘争のドラマである」と。

この演劇的な考え方は鈴木が自由舞台や早稲田小劇場のころからもっていたものである。鈴木は早くから、なぜ文明や文化において群を抜くリーダーの構想とその実践が崇拝と反発とともに集団のオルギア(狂騒)を発生させ、そこに痛ましい悲劇や滑稽なふるまいが生じてくるのかということに追っていた。それをエウリピデスの極上の戯曲の翻案においても徹底させているところが、鈴木にしかできない解釈なのである。

演出ノートは次のようにも書いていた。「物語は、集団を精神的に統合するために、ある犠牲、贖罪の羊(スケープゴート)を生み出すことがある。そのための犠牲となる個人あるいは集団の存在を創り出す。この観点からエウリピデスの『バッコスの信女』では、物語世界が確立されるために、個人が犠牲になる過程が描かれていると見ることができる。自分が手にしている首が息子のものだと発見するその瞬間、アガウエは、息子と自分が宗教教団の物語の犠牲者であったことをはっきり自覚する。彼女はそれまでいた世界を去り、その対極に向かう旅に出る」。

演劇の舞台としては、ぼくはこのような演出の仕上げ方はそうとう傑出していると思うのだが(編集的にもすぐれているが)、さてここからディオニュソスという外来神が古代ギリシアに君臨していたこと、またそのディオニュソスの祭祀のなかで古典ギリシア劇が誕生していった理由を説明しようとすると、かなり問題が出てくる。それは、ニーチェ(1023夜)が処女作『悲劇の誕生』で、ギリシア悲劇の本質をアポロン的な理性とディオニュソス的な野生の対比で解明しようとしていた単純すぎる図式につながっていくきらいが出てくるからだ。

これもあとでも説明するが、ニーチェのギリシア文明に対する神話的で図式的解明はディオニュソスの本来の多重的役割を見落としたか、考えもしなかったのではないかと思えるのである。ディオニュソスの多様性はアポロンの理性や理知に対比される程度の非理性や反理性で説明できるものではないのではないか。ぼくはずっとそう思ってきたのだった。

この点については「遊」をつくりはじめた70年代のはじめ、エリック・ロバートソン・ドッズの名著『ギリシァ人と非理性』(みすず書房)の鋭い主旨の多くに影響をうけながらも(理性中心のギリシア思想に対する批判)、ディオニュソスの分析については不満がのこったのだが、それもあってニーチェの解釈にそのまま奉じるのを、その後は嫌ってきたせいでもあった。

しかし、ここからはぼくの力不足なのだが、それならディオニュソスをどう扱えばいいのか、しばしば難渋することになった。

数人で松岡正剛事務所をつくって、そこから渋谷恭子の編集工学研究所が芽生え出したころのことである。楠見千鶴子の『ディオニュソスへの旅』(筑摩書房)を読んでギリシア最大の異神をめぐる思いに、さまざま耽ったことがある。

酒神バッコスでもあるディオニュソス神の痕跡を探して、数々のギリシアの葡萄酒やウゾ(ギリシアの火酒)を嗜みながら各地を訪れるというゆっくりとした旅行記なのだが、ギリシア神話に詳しい著者だけあって、旅が進むにつれてディオニュソスの破壊的でありながら救済的でもあるアンビバレンツな祭祀力をうけいれていったギリシア各地の風土文化的な受容史を、たいへんうまく案内していた。

楠見は、旅先を訪れるたびにとても大事な「問い」をたて、その謎を少しずつ解いていこうとする。たとえばディオニュソスは葡萄酒の祖とされてきたが(それがバッコスの名の由来だが)、もともとは大地を潤す植物神だったはずである。それがなぜ葡萄酒に特化したのか。ひょっとするとその酒は気分を変化させるような“悪い酒”だったのではないかといったふうに。

また、ディオニュソスは各地でマイナス(信女)たちの歓待をつくりだして、その場をオルギア化していったのだが、ではディオニュソスには「村」(故郷あるいは原郷)はなかったのか。この神はそもそも出自を喪ったか隠したかした遍歴する神でしかないのか。だったらギリシア人はどのようにディオニュソスをあんなに巨きな神に祭り上げたのかというふうに。

ゼウスの私生児だったディオニュソスは赤子のときに秘密裏に育てられた。このことをゼウスに託されたのはヘルメスだったのだけれど、そのヘルメスはアポロンに竪琴キタラ(ギターの原語)を譲った。楠見は、なぜヘルメスはキタラをアポロンに譲ったのかと問うた。この「問い」はアポロンとディオニュソスを単純に対比させてきた見方に根本から疑問を呈するものだった。

とくにぼくが注目したのは、楠見がディオンの遺跡を訪れてトラキアに伝わるオルフェウス惨殺を想い、あの惨殺はディオニュソスが仕掛けたことというより、アポロン神殿の祭司としてのオルフェウスに対してマイナスたちが勝手に襲った仕業だったのではないかという感想を綴っていたくだりだ。楠見は、オルフェウスがアポロンの集団の身分のある男たちに限定されていたのではないか、女たちの参加を拒絶していたのではないか、はっきりいえば同性愛の巣窟になっていたのではないかと推理したのである。

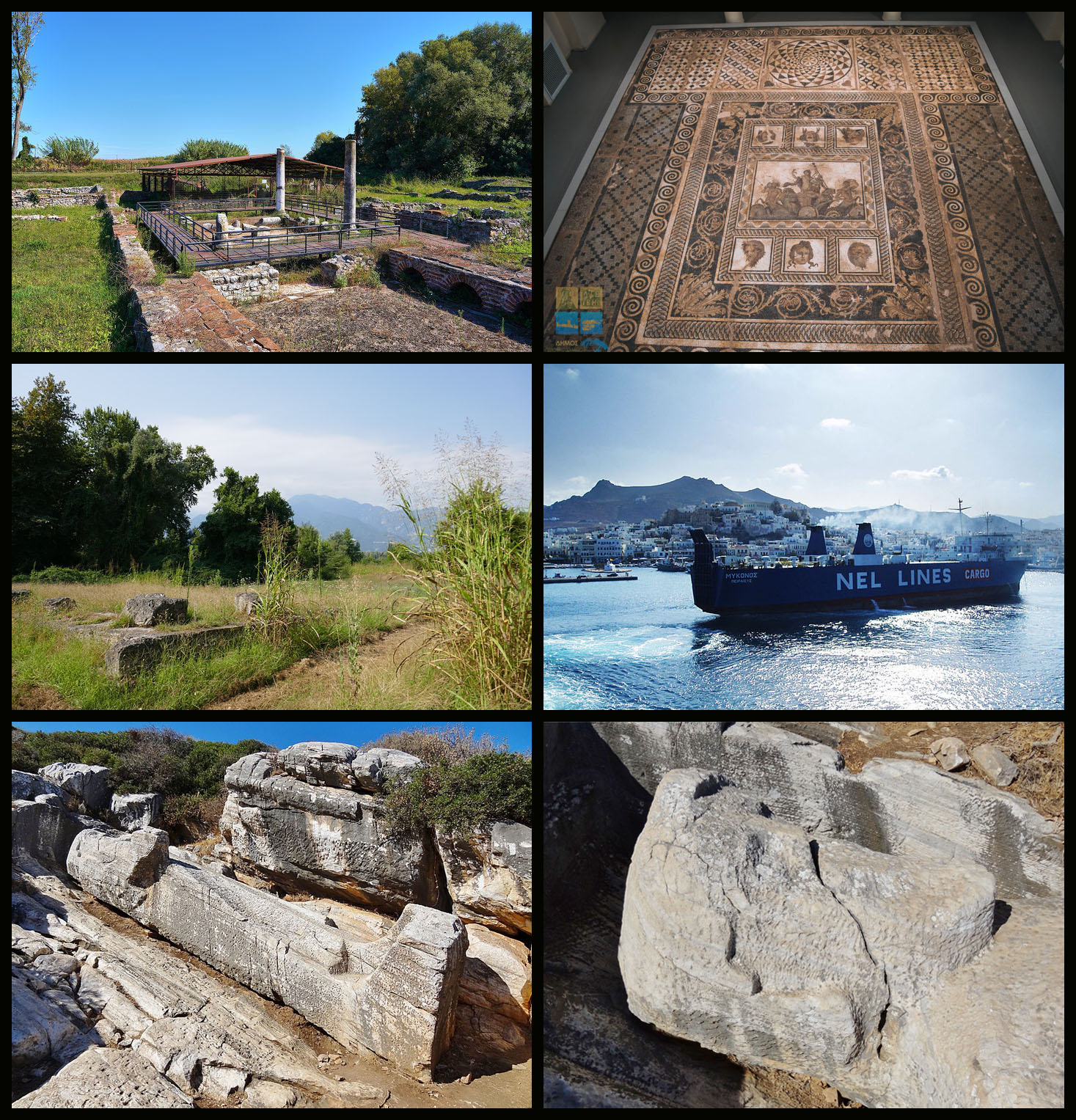

もう少し楠見の旅行記の話を続ける。今度はナクソス島のホテル・アリアドネに投宿してから考えこむ話だ。そこはアテナイの英雄テセウスがアリアドネを置き去りにした島である。

実はディオニュソスの妻はクレタ島の王ミノスの娘アリアドネなのである。クノッソス宮殿(ラビュリントス)の怪物ミノタウロスを、「アリアドネの糸」をテセウスに渡して怪物退治を成功させた、あの王女アリアドネが妻なのだが、ただし事情はややこみいっている。そのこみいりぐあいにディオニュソスの面目があらわれている。

楠見はそのことを確認しにナクソス島にやってきた。たしかにいくつかの話が交錯していた。

Aの伝承は、ミノタウロスを退治したテセウスはアリアドネに求婚し、クレタ島から連れ出すのだが、途中のナクソス島(当時はディア島)に残したままアテナイに向かったというもので、アリアドネはそのまま産褥で死ぬ。テセウスはアリアドネを捨てたのである。プルタルコスが伝えてきた話だった。

Bの伝承は、一人残されたナクソス島で嘆き悲しむアリアドネを見て、ディオニュソスがこれを救うように妻としたというもので、別の島に移ってそこで4人の子を産んだというふうになっている。

Cの伝承は記述年代からするといちばん古く、ホメロス(999夜)が『オデュッセイア』に綴っていたもので、アリアドネはこの島で女神アルテミスによって殺されたというものだ。そのことをディオニュソスも承知していたというふうになっている。

アルテミスは狩猟と弓が得意で(ディアーナ=ダイアナとも重なる)、アマゾネスまがいにニンフたちを連れて山野に君臨した女神である。ゼウスとレトの娘にあたり、アポロンとは双子の兄妹になる。この二人(二神)はなかなか象徴的で、アポロンは男たちのエロスとタナトスを握り、アルテミスは女たちのエロスとタナトスを律した。

いずれもそれらしい伝承だが、どれが正統か、どの話に事実が反映しているのかは、むろん決めがたい。しかし楠見は島の丘の一隅に残る10メートルをこえるクーロス(青年像)を見て、たちまちそれがディオニュソス像であると感じ、そこからディオニュソスはアリアドネの闇を理解したり拒否したのではなく、ディオニュソス自身がアリアドネ性を内性として共有していたのだと確信する。そうだとすれば、アポロンもアルテミスも「ディオニュソスの内部がかかえていた神性」だったのである。

以上のような楠見の見方は、従来のディオニュソスにまつわる一面的で忌まわしいイメージ、酒神バッコスとしての楽観的で寛容なイメージのどちらも払拭していくものだった。もっともこうした「問い」を連打できた楠見も、いったい何がディオニュソスの秘儀の核心になるのか、旅がすすむにつれてこの謎はかえって深まっていったらしい。

ベルリンの壁が崩れ、米ソ二極対立が変質した。ソ連がなくなり、湾岸戦争が仕組まれた。バブルがはじけた直後にあたった日本の90年代はまことに貧相な「失われた10年」に突入していた。何が「失われた」のか。富や政治や社会の力を失ったのではない。歴史的現在に立って世界観の特徴を説明することができなくなっていったのである。

そんなことを感じていた矢先に、分厚いアンリ・ジャンメールの『ディオニューソス』(言叢社)が翻訳刊行された。かつて工作舎にもいた芦澤泰偉による装幀だった。

こんな本格的な研究があったのかと思った。まさにディオニュソスの伝承の事歴と語られた方の変容をまるごと説明しようとしたもので、理性的なロゴスをいくら積み重ねていっても見えてこないディオニュソス像を、伝承に沿いながらもその解釈の可能性を逐一あからさまにしようとした。原著は1951年の刊行だ。

読みはじめてすぐに見えてきたのは、第1には、著者のジャンメールは、ギリシア神話の内奥やいまだ解読されていない構造にかかわりたくてディオニュソスを浮き彫りにしたのではなくて、ひたすらディオニュソスの謎に深入りしたくて、こう書いたのだろうということだった。適切な例かどうかはわからないが、日本でいえばスサノオやアラハバキに関する事例や引例だけの読み込みで、日本神話の既存の解釈による流れには拘泥しないというような、そんな研鑽なのである。

第2には、それゆえ従来のギリシア神話学の読み筋にほとんど頼っていない解読のみで、大冊が埋まったのだろうということだ。これはディオニュソスという特異で多様な神に近づくには、おそらく最も必要な接し方だったのだろう。

第3には、これはもはや言うまでもないことだろうけれど、ニーチェのような図式をいっさい用いていないということだ。ニーチェにふれているのは600ページの中のたった1ページにすぎず、ドッズのようにディオニュソスをまともに見なかったプラトン的な理性にケチをつけてもいない。ひたすらディオニュソスと抱き合っただけなのだ。

こんなふうにディオニュソスをまるごと研究するという分野は、アンリ・ジャンメールというやや地味な研究者が登場するまでは、ほとんどいなかった。エコール・ノルマルで古典学を修め、リール大学やエコール・プラティクでギリシア・ローマ宗教史を講義し、論文も著書も寡作だったジャンメールは、宗教史においてもギリシア思想史においても、あまり注目されてこなかったらしい。

けれどもディオニュソスには熱烈な肩入れをした。どうしてそんなふうになったのか、著者はそうした研究動機を詳らかにしていないので、著者の好みや思想が奈辺にあるかはわからない。ぼくとしてはジャンメールがこれだけの徹底した総点検をもたらしてくれたことを、ひたすらありがたく読ませてもらった。

ちなみに本書の日本語訳を勧めたのは、ユーラシアの歴史と神話をアジア的に見ることができる前田耕作の慧眼によるものだったようだ。ぜひ前田のディオニュソス論も聞きたいところだが、今日まで機会を逸したままにある。前田はエミール・バンヴェニストの『インド=ヨーロッパ諸制度語彙集』の翻訳を監修した。

そろそろありていに言ったほうが、本書を千夜千冊に採り上げた理由がはっきりするだろうから言うが、ボードレール(773夜)やマラルメ(966夜)やカミュ(509夜)やクローデルらの文芸作家、あるいはフロイト(895夜)やユング(830夜)に始まる心理学者はともかくも、多くの古典ギリシアの研究者は「狂気」や「騒擾」を演じたり煽るような神をまともに取り上げたくなかったのである。

古典ギリシアの精神の解説に密儀や神秘主義がまじってくるのも避けてきた。このことはバートランド・ラッセルの『神秘主義と論理』(みすず書房)を読めばすぐわかる。ラッセルはこう結んだのである。「真に科学的な哲学は、より謙虚で、より部分累積的(piecemeal)で、より骨の折れるもので、虚偽の願望を煽り立てるために害がいに眼もあやにる蜃気楼を画きだすようなことはより少なく、しかも人間の運命にはより無関心で、人間的かつ一時的な諸要求を勝手気ままに押しつけずに世界を受け入れる能力はより多いものである」。

こんなふうだったから、ジャンメール以前はエルヴィン・ローデの『プシュケー:ギリシア人の霊魂崇拝と不死性信仰』(未訳)やドッズの『ギリシァ人と非理性』やベネット・サイモンの『ギリシア文明と狂気』(人文書院)が、やっと「アーテー」あるいは「マニア」(狂気性・破壊性・愚行性)を扱って、そのなかでディオニュソスにも少々言及するにとどめてきたのだった。

大御所カール・ケレーニーのギリシア神話研究でさえ、地中界沿岸に散らばるディオニュソス信仰の原像を求めるだけで、それが後世の歴史や思想に与えた影響には広げなかった。

日本ではもっと元気がなかった。呉茂一や高津春繁などにはディオニュソス関連の記述はまったく見当たらず、たしか吉田敦彦にごくごくわずかな「お裾分け」があったように記憶するくらいだったろうか。

そこでぼくなどには、むしろ井筒俊彦(1773夜)の『神秘哲学』(岩波書店)や中井久夫(1546夜)の『分裂病と人類』(東大出版会)が期待されたのだが、残念ながらアーテーとマニアの旋風のように巻き込んでいったディオニュソスには言及しなかった。

こうなったのは、またまた強調することになるが、ニーチェの語る「アポロンとディオニュソスの対比」が大手を振って、それがごくごく一面的な解析でしかなかったことが見えなかったのためだろうと言わざるをえない。また、神秘主義やプロティノスの新プラトン主義やヘルメス知やグノーシスについて、ヘレニズムのほうからギリシア哲学を「巻き返して読みとる」という見方が、どこか危ないものだと認定されすぎたためだったと思わざるをえない。

そうした流れを古典ギリシアに陥入させるにあたっては、むろんきわどいものがあるのだけれど、だからといってその試みを投げ打っては、まずかった。それは神秘主義の流れに与するというより、ロジェ・カイヨワ(899夜)が言うように「遊び」や「反対称」や「社会的本能」から世界現象や人間行動を読みるには必要なこと、あるいは鈴木忠志が言うように「熱狂」の奥に「国家と信仰の二重性」を読みとるには必要だったはずなのである。

アンリ・ジャンメールはそこを突破した。本書第4章で「神によるマニアー」を立てて、ディオニュソスをとりまくマニア(熱狂)やオルギア(騒擾)こそが、この神の属性であり本質だったことを説明しようとした。

マニアやオルギアは騒乱や暴動のようなものだから、秩序を守ろうとする側からすれば取り締まりや処罰の対象であり、抑圧や弾圧や抹殺の対象になる。このことはどんな時代社会でも罷り通ってきたことで、中世の魔女の集会はキリスト教中央の、香港の暴動は中国政府中央の弾圧や検挙の対象なのである。

このことは古代ギリシアの社会では神々のヒエラルキーと盛衰によってのみ判断され、その理由はたいてい隠されてきたか偽りの言表でもたらされてきたから、結果、それがさまざまな出来事の消息の凹凸のストーリーとして、強調されたり歪曲されて語られていった。

しかし、ヒエラルキーと盛衰の是非を文法とするストーリーには、是非や白黒が付けられない場面がついてまわっていた。出来事のたびにそこに出入りする関係人物たちのちょっとしたエピソディックなふるまいや、そこに居合わせた群衆の動向がついてまわっていた。英雄たちの従者が酔っ払っていたとか、抜け駆けの行為があったとか、女たちが割りこもうとしていたとか、民衆の一部が騒いでいたとかということだ。今日ならば、ニュースカメラが事件のかたわらで撮ったデモ参加者の興奮の行動とか警官や機動隊の棍棒の殴打の光景などが、それにあたる。

ギリシア神話の各地の伝承の語りには、こうしたかなり多くの無名のマニア行動や奇妙なオルギア行為が大量に挟まれていたのである。ヘラクレス、アイオース、イーオー、オレステス、オルフェウス、かれらの英雄的顛末はそうしたエピソードとともにある。そして主要な出来事のかたわらにはたいていマニアとオルギアが出入りした。そんなことは、歴史の表面の語りでは瑣末なもので、主要な消長として語られることはなかったにすぎない。

ところが驚くべきことに、そうではなかったのだ。いつしかディオニュソスという人格と性格が、そうした見逃されるような行動や行為の瑣末をことごとく集めて拡張する「巨きな体現者」になっていたのである。ジャンメールが書き尽くしたかったことは、そのことである。

エピソードの集大成者なのではない。人々が酔いしれ、うっかりし、男女の境いをとびこえたくなるときの、そのように埒と不埒の両方をまたぐことになりかねない乱心の萌芽の集大成なのだ。それが堰を切ればアーテーやオルギアなのである。だからディオニュソスはこれを大きくして騒然とさせることもできれば、それを収めて収束することもできた。

ディオニュソスが騒乱の神であって救済の神であるのは、こうした事情にもとづいていた。

ディオニュソスを一様に語れないのは、ディオニュソスという神のありかたが移動的で変容的で、ローカルであってグローバルであり、なんといっても破壊的であって救済的であったからだった。ということはどんなギリシア的世界観と存在観にも、かなり根深く(かつ遍く)、ディオニュソス的なるものが内在していたはずだということなのである。

このあと少し詳しく説明するが、ディオニュソスは異国(トラキア)からやってきた神だった。それゆえギリシア哲学が尊んだコスモス(秩序・調和)をそのまま肯んじてはいない。オルギアが好きで、そのオルギアにはたいていマイナスたちが共感してくっついたので、ディオニュソスのふるまいはマイナスたちのふるまいでしか伝わらないようにもなっていた。この神は命令者や統率者ではなく、状態の過熱や冷却そのものであったのである。

そもそも誕生の経緯からしてかなり異様だった。父はゼウス、母はセメレということになっているが、生まれるまでが尋常ではない。

あいもかわらず浮気な大神ゼウスがテーバイの創立者であるカドモスの娘を誘惑して、妊娠させた。これがセメレで、姉妹にイノ、アガウエ、アウトノエがいた。当然に正妻のヘラはこのことを訝って、子を身ごもらせた相手の名を質した。セメレはやむなく事実を告げ、せめてゼウスに雄々しい姿をあらわしてほしいと希うのだが、出現したゼウスの雷鳴のような力に当たって焼死してしまう。

その間一髪のとき、ゼウスはセメレの胎内から赤子を取り出し、自分の太腿を切り裂いてそこに赤子を押し込み、熱(ほとぼ)りがさめた数カ月後に縫い目を開いて生き延びさせた。これが赤子ディオニュソスなのである。

さっそくヘルメス(ゼウスの伝令役。羽根のはえたサンダルを履く)に頼んで、赤子はセメレの長姉のイノのところや、ニンフのマクリスのところへ匿(かくま)われた。イノは女の子に変装させれば育てられると思い、ヘラからの攻勢をかいくぐって赤子を守り育てた。ニンフたちはかいがいしく童子ディオニュソスと戯れるように、この子の成長を見守った(このニンフたちの後進がディオニュソスの信女マイナスたちになる)。

ここまでが誕生にまつわる伝承だが、異説では、ゼウスと交わってディオニュソスを産んだのはデメーテル(大地母神)になっている。もしそうだとしたら、ディオニュソスは「変転する土地力」だったということにもなる。

成長したディオニュソスはどうしたか。この青年はゼウスの子で、テーバイのカドモスの血を分けているのだから、生まれた地のテーバイに入れば地元から慶ばれるはずなのだが、そうではなかった。そう、できなかった。

カドモスの娘アガウエの子のペンテウスが父王を継いでテーバイの王になると、ディオニュソスの出自も力も認めなかったのだ。つまりディオニュソスを神とはみなさなかったのだ。

このペンテウスとディオニュソスの対立の諍いと、やがておこる悲劇の顛末を描くことが、エウリピデスの『バッコスの信女』(バッカイ)の主題である。ちなみにバッコスに連なる者たちは、男性形がバッコスと呼ばれ、女性形がバッカイ(単数はバッケー)と呼ばれた。

ペンテウスの反目をものともせず、ディオニュソスは姿を変えてテーバイの女たちを引き付け、キタイロン山中で狂宴を催した。おそらくしだいにそうなったのだろうと思う。その様子が気になって樹上や草叢で盗み見していたペンテウスは、踊り乱れるマイナスたちに獣と見まちがわれ(あるいはほかならぬ母アガウエに獣と見まちがわれ)、その場で八つ裂きにされた。鈴木忠志が白石加代子のアガウエに首をぶら下げさせたのが、そのペンテウスの八つ裂きにされた首である。

この一連の出来事でディオニュソスはどんな役割をはたしたのだろうか。容易には定まらない。自身の祭神としての正体を誇示したのか、女たちにエクスタシーの坩堝を演出したのか、ペンテウス殺しのための奸計を練っていたのか、テーバイに住む者たちに自らの原郷性を訴えたのか、それともどこかに隠れていて秘儀に耽っていたのか、あるいは酒神バッコスとして葡萄酒に溺れていたのか‥‥。いくつもの可能性がある。

しかしジャンメールは、いずれも少しだけなら当たっているところはあるものの、これらはなんらかの理由でディオニュソスに纏わされた役柄の一部や一面ばかりであって、そのひとつひとつの伝承や記述の出所を洗っていくと、実は多くの古代ギリシアに遍歴した神々に備わっていたものが、さまざまな経緯でディオニュソスに付託されてきたものだということがわかると言明する。

いや付託というよりも、ディオニュソスは多くの神々と部分的にリバーシブルで、それぞれとデュアルで多様な変換関係や置換関係を見せうる内実で想像された「逆鋳型としての大いなる神」だったのである。

ぼくはこのようなジャンメールの解釈に快哉を叫んだものだった。そうなのである。ディオニュソスはまさに「別様の可能性」だけで想像された複相神だったのである。

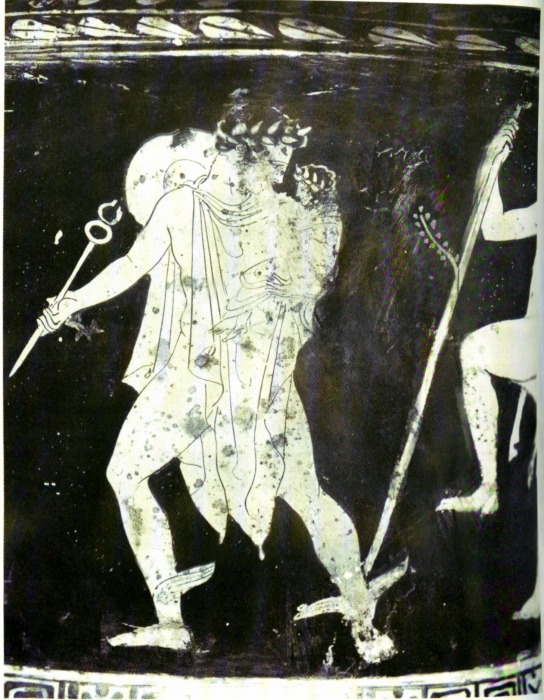

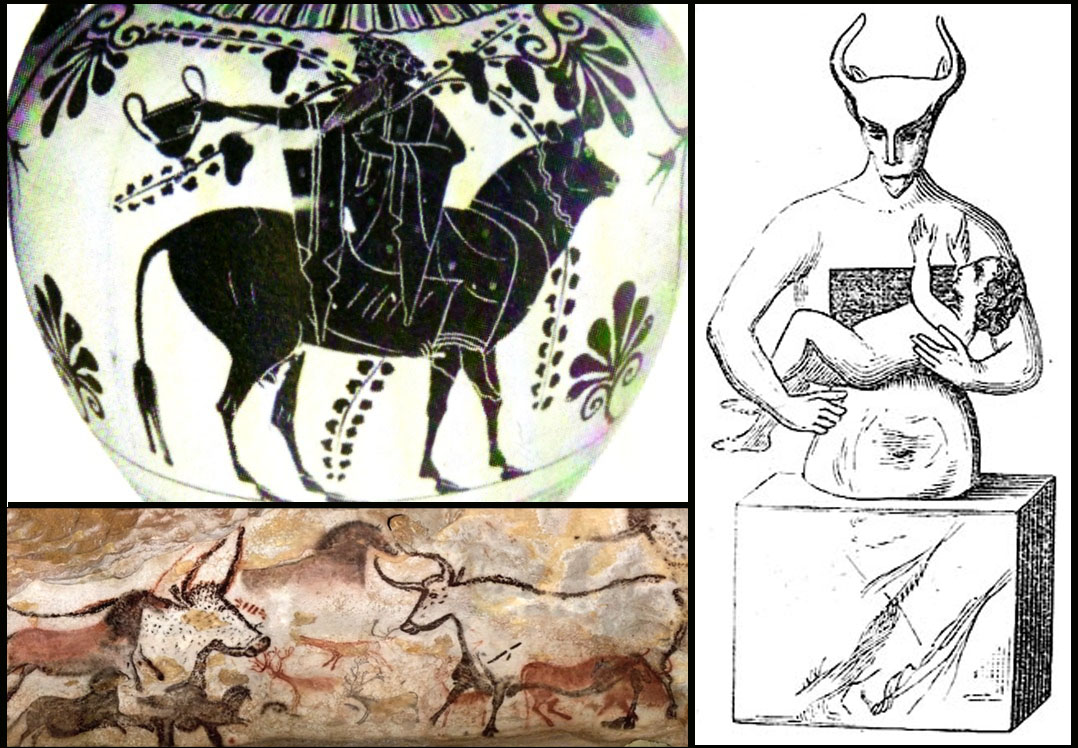

本書は「フランソワの壷」として知られるクラーテル(容器)の話から始まっている。ディオニュソスの姿が紀元前6世紀の陶芸師エルゴティモスや画師クレイティアスによって描かれ、壷絵や陶片にのこっているからだ。

その姿は長い髪と髭に覆われて、足までとどくストレートなローブを着用し、肩には明るい色彩の肩帯を掛け、両眼をらんらんと光らせている。ときに長い枝や杖を持ち、そこには植物の蔓が巻きついている。

ローブから剥き出している頑丈そうな腕は、たいていアンフォラやカンタロスを担いでいる。アンフォラは紀元前15世紀のころからずっと作られていたオリーブ油や酒類や穀物を入れておく焼き物の容器のこと、カンタロスはその手の瓶である。

酒樽が手放せない酒呑童子が、酒に目がないヤマタノオロチのようだが、おそらくディオニュソスはアテナイが栄える以前の古代ギリシアの各地で、植物や穀物や果実の恵みをもたらしていたか、そのデリバリーに大きくかかわっていたかなのである。そこがバッコス(バッカス)の所以になる。

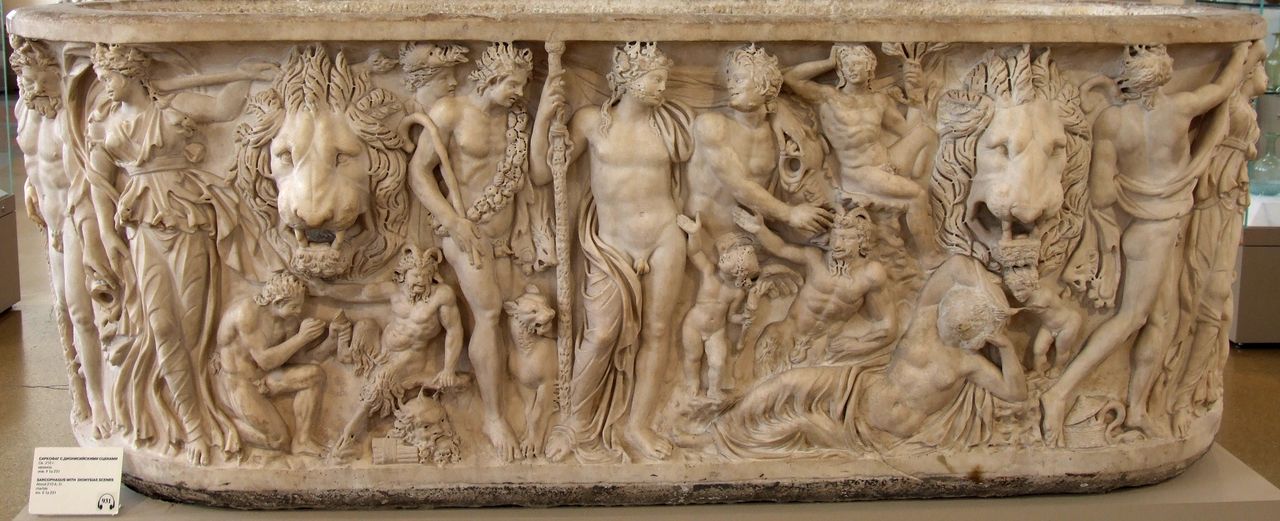

しかしアンフォラやカンタロスに描かれたり彫塑されたりした絵柄で、もっと目立つことは、しばしばディオニュソスが多くの神々や女神たちと睦まじく交わっていたり、彼女らを引き連れていたりすることで、年代を追うにしたがって、そこに連れ添う者がニンフ(山や川や泉や木々に棲む妖精)やサテュロス(半人半獣の精霊)になっているということである。

彼女たちは、多くの英雄の周辺に出入りしていたエピソディックな連中であったのだが、ディオニュソスにおいてはそれがエロスとタナトスと隣り合わせのような親密に向かっていた。

そのうち各地でディオニュソスを祭神とする催しが始まり、山間部から都市部に向かって広がっていったとおぼしい。田舎の祭りではファロス(木製または青銅の男根像)、大籠、ドラゴン、長いパン、葡萄酒、水瓶などが持ちこまれた。よく知られた祭りにアンテステーリア祭、テスモポーリア祭、レーナイア祭、タリュシア祭などがある。

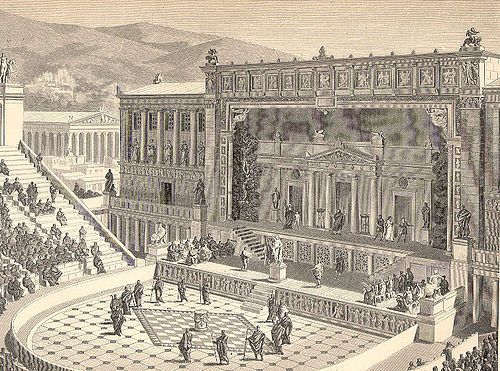

その最大のフェスティバルがアテナイ市中の「ディオニューシア祭」だった。3月中旬から1カ月にわたって催された。ここにおいて演劇祭が企画され、アクロポリスの南斜面に摺鉢状のディオニュソス劇場が設営された。1万5000人を収容した。エウリピデス、ソポクレス(657夜)、アイスキュロスらのギリシア悲劇が作品を上演して、ディオニュソスの名のもとにその栄誉が競われた。今日に残るギリシア悲劇のほとんどはこのディオニューシア祭で上演されたものである。

優秀者にヤギが贈られたので、この演劇は「tragedy「(ヤギの誉れの歌)と呼ばれ、悲劇(トラゴーディア)の語源になった。

ここにコロス(群衆・合唱団)が登場して(その登場場面の舞台がオルケストラ)、まさにディオニュソスが吸収してきた群衆のマニアやオルギアのエネルギー、その歓喜と悲痛の合唱が舞台の「隙間」を埋めていったのである。観客はそこに自分たちにもひそむであろうアーテーを感じて、カタルシスをおぼえた。僭主ペイシスラトスの時代だった。

なぜ、瑣末な逸話と興奮の集まりであったようなディオニュソス的なるものが、アテナイの大ディオニューシア祭になり、エウリピデスらがディオニュソス的なるものを劇的な悲劇の裏側に仕込めるようになったのか。たいへん興味深い問題だ。ディオニュソス信仰の推移として、このことが何をあらわしているかは明確には言い当てられないが、本書のジャンメールはいくつかの解釈の可能性を提供した。

第1には、ディオニュソスは自然神や植物神、あるいはそのスピリットから由来したのであろうが、そうであればそこには樹液や穀物発酵や果実酒が関係あるはずで、ということはディオニュソスの原型には「体に漲るもの」との関与があったのであろうというのだ。アテナイの民主政はこういう「体に漲るもの」を飛び散らせたくはなかったので、ディオニュソスを祭神に仕立てて、大劇場の舞台に集約させたのである。

第2に、各地のディオニュソス祭に巨大なファロスが騒がしく陽気に持ち込まれていたということは、そこが即興のヒエロス・ガモス(聖婚の儀)になりえていたということで、そうだとすると各地の浮かれたい女たちはディオニュソスに託してそのヴァイタリティを発散していたはずで、その姿はアテナイにはそのまま入れなかったものの、大ディオニューシア祭においてはコロスや信女の朗唱になりえたのであろうというものだ。のちにディオニュソス神がニンフやマイナスとの戯れとともにあらわされていったのも、このことに関係がある。

第3に、ディオニュソス祭はダイモーン(daemon)を鎮めることができたのではないかという仮説が述べられている。ダイモーンはデーモン(demon)の語源にあたるもので、のちにキリスト教が悪魔として固定させたのだけれど、もともとはヘシオドスが『神統記』に示していたように、死者をあの世に送るために善意によってその道行を守護する精霊のことだった。それがプラトン(799夜)以降、下位のダイモーンがありうることが強調されて、キリスト教に採り入れられてデーモン化した。

ディオニュソス祭の都市化は、まだダイモーンが生死の守護精霊たらんとしていた時代の産物なのである。そうであるのなら、のちに狂乱の神となったディオニュソスの長いローブの袖や裾には、いまだ隠れたダイモーンがいたとみなすべきなのである。

ジヤンメールの例証と仮説はまだまだいくつもあるのだが、総じてはこのように、ディオニュソスの破壊力と救済力はディオニュソス祭が悲劇を生み出しているかぎりは、均衡を失っていなかったのである。

それが片寄って見えてくるのは、プラトン以降のことで、遠慮なくいうのならイオニアに発したギリシア哲学がソフィストの議論の対象となり、ソクラテスがそこから「知の愛」(フイロソィ)というものを取り出し、プラトンがこれをイデアのほうに抽象化してからのことだった。このイオニアのほうから発したものに、もともとのディオニュソス祭の原型があったのである。

あまりの大著で、膨大な情報量が盛り込まれているので、本書をうまく誘導運転しながら、その主旨を案内することはとうてい叶うものではない。けれども、ぼくは本書によってやっと溜飲が下りたのである。

付け加えておかなければならないこともある。第9章「ヘレニズム社会とグレコ・ローマン時代のディオニュソス」が示唆していることだ。

小アジアやギリシア各地に発して都市国家のカタルシスを担ったディオニュソス信仰は、いったんプラトン・アリストテレス型のギリシア哲学のなかで「浮薄するもの」のように扱われ、そのままアレクサンダー大王期以降のヘレニズム社会にも浸透するのであるが、そこでは大きな指導力や集団力を発揮しなかった。教会もできなかった。では、そこでディオニュソス信仰は意気消沈したのかといえば、ここからが新たな神秘哲学のステージに入るのだが、そうではなくディオニュソス的なるものはヘルメス知やグノーシス知の底流となっていったのである。

しかしそれだけに、そのあとのディオニュソス信仰はさらに見えにくくなった。ただしこのことはローマ帝国時代になって、陽気で愉快な葡萄酒の神バックスとして蘇ったことと抵触するものではない。古代ローマ世界でキリスト教が国教となると、何であれ宗教的な活動や熱意は神秘主義的な信仰や動向は密儀化せざるをえなくなるのだが、かえって葡萄酒神を前面に出すことになったディオニュソスは、そこでも超越的なるものとして懐かしめたのである。カラヴァッジョ(1497夜)にその豊饒な姿が描かれている。

では、本書を補う参考書として、3冊の本を付け加えておこう。最初の2冊はレナル・ソレルの『オルフェウス教』(文庫クセジュ)とエリザベス・シューエルの『オルフェウスの声』(白水社)だ。オルフェウス教はソクラテス以前の古代ギリシアで信仰されたマイナー宗教で、ディオニュソスを主神とし(ザグレウスと呼んでいた)、アジア的な魂と肉体の二元論と転生輪廻を説いた。ソレルのものはその顛末と教義を紹介している。シューエルの本は「高山宏コレクション」として翻訳刊行された。冥界下りで有名な詩人オルフェウスを縦横無尽に論じたもので、分断された世界の再統合が詩魂の方法で示されている。

もう1冊はマルセル・ドゥティエンヌの『ディオニュソス』(法政大学出版局 1992)だ。ギリシアの香料神話を扱った『アドニスの薗』を綴った著者らしく、詩的で短く、そのぶん思想的な解釈は遠ざけられているのだが、ディオニュソスを文芸的に愉しむには打ってつけの1冊になっている。

⊕『ディオニューソス』⊕

∈ 著者:アンリ・ジャンメール

∈ 訳者:小林真紀子・福田素子・松村一男・前田寿彦

∈ 発行所:言叢社

∈ 発行者:言叢社同人

∈ 本文印刷:モリモト印刷株式会社

∈ 製本:大口製本印刷株式会社

∈ 口絵・装丁印刷:株式会社同美印刷

∈ 発行:1991年10月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 目次

∈ 第1章 ディオニューソスの来訪

∈ 第2章 ディオニューソスに関する最古の証言

∈ 第3章 バッコス

∈ 第4章 神による「マニアー」(熱狂)

∈ 第5章 マイナス的行動

∈ 第6章 ディーテュランボス(聖なる輪舞)

∈ 第7章 ティアソス(信徒団)と演劇の起源

∈ 第8章 神話と秘儀のディオニューソス

∈ 第9章 ヘレニズム社会とグレコ・ローマン時代のディオニューソス

⊕ 著者略歴 ⊕

アンリ・ジャンメール(Henri Jeanmaire)

1884年生まれ。エコール・ノルマンで西洋古典学を修め、ティエリー財団での勤務の後、リール大学、次いで1943年からはエコール・プラティク(高等研究院)でローマ宗教史やギリシア宗教史の講義を行なった。単行本としてラテン文学のウェルギリウスを扱った初期のものが2冊とギリシアにおける若者のイニシエーション儀礼の研究、ディオニューソス信仰の歴史を論じた本書の4冊がある他は、9本の論文があるのみ。大学者とは言い難い、慎ましい研究者であった。

⊕ 訳者略歴 ⊕

小林真紀子 (コバヤシ マキコ)

1947年富山県生まれ。東京大学教養学部学科フランス科卒業。東京大学大学院西洋古典学修士課程修了。ストラスブールⅡ大学ロマンス語学・文学センター博士課程修了。津田塾大学非常勤講師(フランス語)。

論文:「モンテーニュ《Essais》における付加形容詞の位置について」(津田塾大学紀要第12号所収)、「16世紀のフランス語における人称代名詞の用法―目的補語―」(津田塾大学紀要 第15号所収)、他。

⊕ 訳者略歴 ⊕

福田素子 (フクダ モトコ)

1947年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科フランス科卒業。翻訳家。

訳書:『ヒューマン・ハーヴェスト』『暗黒の英雄は死んだ』徳間書店、『古代エジプト探検史』『アレクサンドロス』創元社、他。

⊕ 訳者略歴 ⊕

松村一男(マツムラ カズオ)

1953年埼玉県生まれ。一橋大学社会学部卒業。東京大学宗教学・宗教史学博士課程修了。UCLA大学院インド・ヨーロッパ学博士課程修了。天理大学おやさと研究所助教授。

専攻・宗教学、神話学。

著訳書:『神話学とは何か』(共著、有斐閣)。

訳書:デュメジル『神々の構造』(国文社)、同『ゲルマン人の神々』(日本ブリタニカ)、M.エリアーデ『世界宗教史』(共訳、筑摩書房)。

⊕ 訳者略歴 ⊕

前田寿彦 (マエダ トシヒコ)

1955年愛知県生まれ。武蔵大学欧米文化学科卒業。

訳書:『ガンダーラ考古游記』(共訳)同朋舎出版。