父の先見

白水社(文庫クセジュ) 1975

Henri Sérouya

le Mysticisme 1956

[訳]深谷哲

編集:鶴ケ谷真・平井良成

装幀:田渕裕一

胸が痛い。息切れもする。左肺上葉の腺癌を取った。ゴールデンウィーク直前の午後一番の手術で、緊急事態宣言が再発令された日だ。ぼくはスタッフたちに送られて「島流しに行ってくるね」と笑った。

築地のがんセンターは翌日から外来全面休診になり、それが1週間続いた。すでに1年以上前からコロナ対策で面会者は病棟には入ってこられない。そのため入院患者すべてが島流しのように家族や知人から隔離されている。最近両親を亡くした編集工学研究所の安藤昭子や佐々木千佳も親の死に目に立ち会えなかった。高齢のまま一人ぼっちで死んでいったのだ。

医療現場のせいでも、病院経営のせいでもない。保険政策のあおりだ。むろん感染症対策の拡張のせいでもある。何であれ、いまや日本中の大病院は過密な21世紀の中の「凹んだ伽藍」のようになったようだ。

肺癌に二度もかかるとはさすがにがっかりした。さいわい転移はなく、異時性多発腺癌というものらしく、CTやPETで見つかればそのつど潰していくしかないようなのである。ただ、ぼくの場合は次に悪性腫瘍が見つかったときは、肺気腫(COPD)の状態からして「もう手術はできないでしょう」と言われた。左右の肺とも、半世紀にわたるタバコとのスキンシップでぼろぼろになっている。1日に3箱だった。

多くの知り合いから快気や平癒のためのメッセージや祈祷のお札をいただいた。おかげでいまは回復に向けてリハビリ中で、3種類の痛み止めを服用し、ハーハーしながら酸素を補う日々をおくっている。「簡易の酸素ボンベを家と仕事場において使ってください」と言われたときは、「末路」という2文字がちらついてこれはヤバイと思ったが、「ま、最初のうちだけですから」と言われて、ともかく従っている。指先を挟んで酸素飽和度を測るパルスオキシメーターを離せない。

衰えた人体というもの、意図や意識の望むことはほとんど聞いてはくれないということが、あらためてよくわかった。

さて、入院中に神秘主義の歴史と現在のことを久々に考えた。入院したら、そうしようと思っていたのだ。なぜ神秘主義のことなど考えてみようと思ったかというと、ずっとほったらかしにしていたからだ。

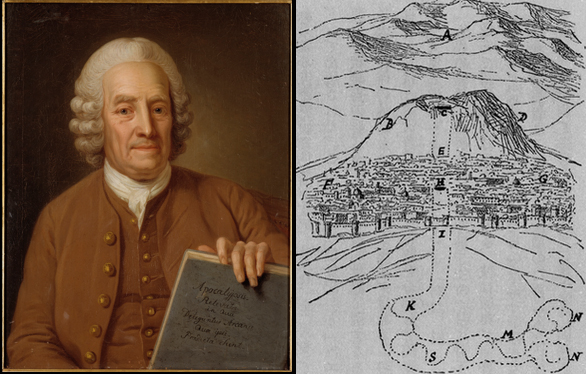

千夜千冊のノートにも、ヘルメス学、グノーシス、カバラ、陰陽道、スウェデンボルク、ヤコブ・ベーメ、イギリス心霊主義、山崎闇斎、平田神道、イエーツ、ルネ・ゲノン、アレスター・クロウリーなどの本がピックアップされたまま、メモをためた状態になっている(埃をかぶっている)。

千夜千冊はしないけれど、内村鑑三(250夜)の日本的神秘観、大拙(887夜)の霊性思想、三島(1022夜)の『豊饒の海』にひそむ唯識的神秘主義についての解釈の歪みについて、そしてファンタジー文学やSFやアニメがなぜ安易なほどに多彩な「神秘」を出入りさせてきたのかということなども、いろいろ思索してきた。

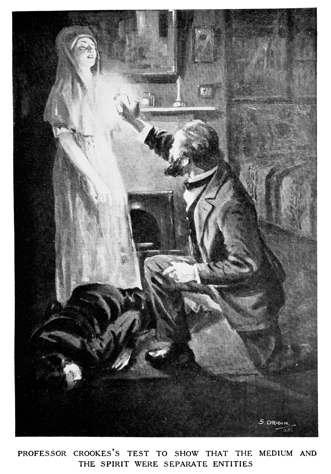

このところ軽薄なスピリチュアリズムがやたらにブームになっているのも気になっていた。スピリチュアリズム(心霊主義)そのものは新科学の模索とともに近世ヨーロッパを席巻したもので、コナン・ドイルやウィリアム・クルックスまで巻き込まれたほどの本格的ブームだったけれど、最近のスピリチュアリズムは宗教にも科学にも交差していない。ウェルビーイングな行動心理学の効果か、そのおこぼれのようなのだ。だからジョブズとともに禅にも結び付いてきた。といってマインドフルネスとしての禅を説いたティク・ナット・ハン(275夜)が読まれているわけでもないのである。

まあ、そういうことが少しは捌けるかなと思い、自分の体が傷ついているときなら少しは考える気になるかと予定してみたのだが、4月25日に入院以来、思いのほか痛みが強く、集中力を欠いた。

結局やってみたのは病床で音楽を聴くことばかり。iPadからセファルディ伝承歌やアンダルシア伝承歌を聴いたり、ラウダリオ・ディ・コルトナの名曲を引っ張り出したり、ソルフェジオ・トーンズのサティを流したりした。

ちなみにぼくが最初に入院したのは厄年42歳前後の胆嚢炎のときで(胆摘手術)、このときは救急車で運ばれて近くの都立広尾病院に入ったのだが、ルネサンス音楽とマーラーばかり聴いていた。今回はトルコ系のスーフィの音楽が身に沁みた。ずいぶん前に土取利行さんから楽器ごと、トルコやパキスタンのバジャンやカツワーリのことを教えてもらったものだ。

そんなことをしながら、かねてから感じていたこと、神秘主義の根元は思想史や文学史の変遷にくらべてずっと巨きく、ずっと尖っているが、思想や文学はいったい神秘主義の何を殺ぐことによって育っていったのかということを、痛み止め3種の鎮痛剤でボーッとしながら右見左見していた。

神秘主義が本格的な宗教思想とは別のものになり、「まがいもの」や「あぶなっかしいもの」になってしまった理由、あるいはそのように扱われるようになったことについては、これまでまともに考えられてこなかったように思う。

大半の宗教はミスティシズムやオカルティズムの席に着いているはずなのに、世の中ではそうは受け取らなかったのだ。なぜ神秘主義思想は腫れもののように扱われてきたのか。そのことをどう説明したらいいのか。このことは思想史ではさまざま難癖をつけて棚上げされてきたのである。

キリスト教と仏教をまたいだ鈴木大拙(887夜)の『神秘主義』(岩波文庫)、ゲルショム・ショーレムの話題の『ユダヤ神秘主義』(法政大学出版)、井筒俊彦の『神秘哲学』(岩波文庫)などを読んだころは、これは歳をとったらこのへんに浸ってみたいと思わせたのだが、その後に摘(つま)んだ近現代の結社型神秘思想の多くがかなり貧しくて、読んでいて挫折した。

ニューエイジ・サイエンスがアメリカ型の神秘主義ムーブメントと重なっていったのも、深みを欠く原因だった。ポストモダン派は神秘思想を一顧だにしなかったのである。

しかし、こうした流れは、ぼくの拙い読書体験を含めて、何か大きな視点を回復できないままになっているようにも思えた。神秘思想史はいつか「小枝とフォーマット」をつくりなおすべきなのである。

というわけで、今夜の千夜千冊は以上のような難問に少しずつ入っていくために、まずはごくごく基礎的な神秘主義の特徴をスケッチするだけにした。そのため少々迷ったあげく、アンリ・セルーヤの『神秘主義』を選んだ。

文庫クセジュの旧版を改訳したもので、基本的な解説書になっている。著者がこれを書いたときはフランス国立中央科学研究所の所員だった。マイモニデスやスピノザ(842夜)の専門家だったようだ。

セルーヤをタネ本にしつつ、最近引くことがなかったローレンス・サリヴァンの『エリアーデ・オカルト事典』(法蔵館)、キリスト教神秘主義に詳しいペーター・ディンツェルバッハーの『神秘主義事典』(教文館)、ジェフリー・パリンターの『神秘主義』(講談社学術文庫)、たいへん熱いフリッツ・スタールの『神秘主義の探求』(法政大学出版局)、洋の東西にまたがった鶴岡賀雄・深澤英隆編集の『スピリチュアリティの宗教史』上下(リトン)なども参考にした。

神秘主義のことやその変遷をリクツで語る前に、多くの者に広く実感されているだろうことをズバリ言っておく。それはみんながみんな神秘的な出来事やオカルトっぽいことがかなり好きだということだ。

表向きはいろいろ話をはぐらかしてはいても、内心ではみんなオカルト好きなのだ。だいたいからしてSFもファンタジーも映画もマンガもアニメも大半の大衆メディアも、その手の神秘大安売り、オカルト変化(へんげ)のオンパレードなのだ。みんな「不思議、大好き」で、誰もが大なり小なりの神秘主義者なのである。

この「みんな」は老若男女の良俗のことであるが、いっぱしの知識人やアーティストもたくさん入る。プラトン(799夜)、プトレマイオスからウィリアム・ブレイク(742夜)、プルースト(935夜)まで、漱石(583夜)・三島(1022夜)からジョージア・オキーフ(1096夜)・萩尾望都(621夜)・押井守(1756夜)まで、シュレディンガー(1043夜)からフランシス・クリックまで、琵琶法師、モーツァルト、ワーグナー(1600夜)、マイルス・デイヴィス(49夜)、タルコフスキー(527夜)から、ジョン・レノン、デヴイッド・ボウイまで。いくらでも名前が上がる。それぞれが独自に神秘主義の風味を毒かフレグランスのように出入りさせてきた。

なかにはシャガールや竹久夢二(292夜)やタルコフスキーのように、生き方の真ん中に神秘主義的なるものを帯びさせている者も少なくなかった。最近の研究ではタルコフスキーはグノーシス主義との関係で解かないとわからないという定説だ。

神秘主義(mysticism)という言葉は、古代ギリシアのミステリーズ=密儀(mysteries)を語源にしている。これは動詞のミュエイン(myein)に発したもので、もともとは「唇や目を閉じる」という意味だった。たぶん沈黙や遮断が何か格別なものをもたらすとみなし、それに徹すると密儀になると思われたのである。

沈黙や知覚遮断をすると、何がもたらされるのか。それなりの工夫でミュエインすれば「ウニオ・ミュスティカ」(Unio Mystica)に達すると考えた。ウニオ・ミュスティカとは「神秘的な合一」のことだ。偉大な存在との合一をはかる。そのためになんらかの密儀をしてみるのが有効だろうと考えたのだ。

いろいろのヴィジョンや空想に走るというのではなくて(それもあるが)、絶対者や超越者と合一できることがミュスティカなのである。当時すでにアテネ近くのエレシウスでは、実際に地母神デメーテルや穀物神ディオニソスとの合一をめざす密儀がおこなわれていた。

合一(union)や合一化は、同一(identity)や同一化ではない。古代ギリシアの神秘は同一をめざさない。あくまでギリシア的でキリスト教的な合一に向かう。絶対者や超越者と合一できること、一緒になれることを希う。あとで説明するが、それが西洋が跡付けた神秘主義というものだった。

この神秘的な合一をめざす密儀が歴史のなかでさまざまに挙行され、組織化され、文書化されて神秘主義の系譜がつくられていった。パリンダーの『神秘主義』は、そういう古代的な神秘的合一をめざしてきた歴史をヒンドゥイズム、ユダヤ教、仏教、キリスト教、タオイズム、イスラム教スーフィなどを例にして、詳しく解説した。仏教もスーフィズムも同一化ではなく、ひたすら「合一の神秘主義」をもたらしたのである。

セルーヤの本書はもっと一般的な神秘主義性について解説している。なぜ恍惚に憧れるのか、なぜ神仏への接近が気持ちいいのか、なぜ偶像崇拝をしたくなるのか、なぜ啓示性を感じるのか‥‥。

オカルト大好きな「みんな」は古代や中世のような密儀をしたいわけではない。宗教者や深い信仰をめざしたいともかぎらない。気軽にオカルトと接していたいのだ。ちょっとだけスピリチュアルになれるのが気分的にハイな感じになれるのだ。

オカルト(occult)とは「隠す」とか「覆う」とか「マスキングをする」という意味だ。オカルト的になるというのは「隠されたもの」が気になる傾向のことをいう。ラテン語の“occulta”(隠されていたもの)から派生した。

気になることはいろいろある。虫の知らせ、運やツキ、古代以来の数々の占い、子供が好きなおまじない、夜陰に感じる恐怖感、動物たちの謎の行動、子供時代に遊んだコックリさん、メーテルリンク(68夜)の童話、みんなで唄うこと、酒の酔いにひたること、シャーリー・マクレーンの『アウト・オン・ア・リム』(角川書店)など読んでみること、ヨガ体操教室に通うこと、瞑想あれこれを試すこと、シンナー遊びを思い出す、滝行が気になる、護符やお札を集めたい、読経もする、お祈りに徹してもみたい、予言してもらえるとありがたい‥‥云々。

これらは神秘思想のアイコンではないけれど、ハイになれる扉を開ける簡易トリガーなのである。

ちょっぴり危険なトリガーもある。麻薬に遊ぶことだ。トマス・ド・クインシーの『阿片常用者の告白』(岩波文庫)は、まずはボードレール(773夜)を、ついでは多くの表現者を夢中にさせた。阿片は危険な陶酔であったが、オルダス・ハクスリーは幻覚剤のメスカリンをトリガーにして、隠された意識の扉を開いた。その体験を鮮やかに綴った『知覚の扉』(平凡社ライブラリー)はベストセラーになった。アンリ・ミショー(977夜)もメスカリンで詩を書いた。

ドラッグや麻薬を借りてハイになることは、古代神秘主義の大半も試みたことで、めずらしいことではない。護摩(ハオマ)を焚くのもトリップのためだ。しかし宗教者たちはその用法に注意深かった。修行や修法にした。それがド・クインシー以降はタガが外れた。60年代のロックスターはドラッグばかりをハイ・トリガーにした。

というわけで、「みんな」にとっては、まずもってこうした「説明がつかないもの」がオカルティックな神秘トリガーなのである。「説明がつかない」とは原因と結果のあいだが説明しがたいということだ。説明がつかないというのは「納得」が保留されたということである。そこで、その行き場のない納得を別のところ(ヴァーチャルなステージ)に求めてスピリチュアルな旅をしたくなる。そして深みにはまってもいく。

本書は、そこには次のことがたえず求められ、率先されていると説明する。

①強いエモーション(情緒)に駆られたい。

②恍惚や忘我を少しでも体験したい。

③偶像やイコンを大事にしたい。

④不安から解き放たれて心の充実を得たい。

⑤強い啓示を得たい。それをもたらす啓示者に出会いたい。

⑥説明のつかないことを信じたい。

この6点は信仰や宗教の根幹にも動くものであるが、神秘主義においてはこの啓示感覚の徹底が密儀化していったのである。

しかしそのうち、「説明のつかないもの」や「見えないもの」が存在しているということが多くの者にとっても興味深いことになっていった。神秘主義は世俗化していったのだ。

世俗化された一般人が見えないものを確信するなんて、危険なことだろうか、ヤバイことだろうか。そんなことはない。子供にとっての「となりのトトロ」は大人にも必要なのだ。文芸行為や芸術行為もそのことをめざしてきた。いや哲学や科学も「説明のつかないこと」を「説明がつくこと」に転じてきたのである。神秘主義の歴史は「説明のつかないもの」の歴史として、大きく書き替えられるべきだろう。

古来このかた自然現象の一部、とくに天体現象や異常気象はほとんど予測不能なものだった。予測不能ということは、たんにわれわれに科学的な予想力がないということではなく、そこから「あらぬ予測」(つまり憶測)がいろいろ零れ出てくるということだ。

この憶測がさまざまに組み合わさっていくと、しだいに神秘めいたものたちが立ち上がっていく。自然が人間社会にもたらした格別の意外性が、しだいに神秘の下敷きをつくっていったのである。それでも予測や憶測は途絶えない。やがて船乗り・漁師・ハンター・農耕者・博物学者・登山家・サル学者は、ずうっと神秘の解読に挑みつづけ、その観察記録をのこしつづけた。

大きな異変がもたらすものがミステリアスでオカルティックであるとはかぎらない。サクラが咲くと雨が降ること、霧が深いとキノコがふえていること、満月になるとカニたちが外に出てくること。自然にかかわると、なんらかの名状しがたい神秘との交感を経験するのは、とくにめずらしいことではない。

交感は畏怖とはかぎらない。自然の力を感じることでもある。その自然の力はふだんの自然が見せるものとは様相が異なっているので、それはときに「超自然の力」なのである。ウィリアム・ターナー(1221夜)が海洋や気象に感じたもの、ノヴァーリス(132夜)が鉱山に感じたもの、病床の正岡子規(499夜)が庭の花に感じたもの、泉鏡花(917夜)が高野山の山林に感じたものはそれだった。

やがて科学はいくつかの意外性が神秘でもなんでもないことを証していった。彗星は地上に魔性をまいているわけではなく、天然痘は赤鬼のせいではなくなった。これで合理科学が凱歌を上げたようだけれども、火山の爆発や津波の到来はあいかわらず予測できないし、雪崩の発生や竜巻の出現は説明がつかない。説明がつかないことが神秘だとはかぎらないが、そのうち「説明がつかない世界」がなんらかのアレゴリーとアナロジーでつながっているように思われてしまうのである。

自然現象とともに不思議なのは、われわれの「体」や「心」に関することだ。出産の不思議、不意に恐ろしい病気にかかること、死がつきまとうこと、気分が塞いだり憂鬱がやってくること、親しい者が信じられなくなること、好きな人に会えないと哀しくてしかたがないこと、いずれも不安だ。

たんに不安なのではない。不安とは所在を失っていくということであるが、不安者(誰だって不安者だ)は、やがて心の内に「新たな所在」を発見したくなる。旅をしたり、写真に夢中になったり、短歌を詠んだりしているうちに、もうひとつの所在に親しくなっていく。これが神秘を近づけていった。所在の喪失は新たな所在の誘因なのである。

心の襞や精神の微妙に本気でかかわれば、そこには容易に説明のつかない神秘のようなものが出入りしていることに気づく。だから心理学者や文芸者やミュージシャンはむろん、ひょっとすると「感情の起源」そのものに、「思索の軌道」そのものに当初から神秘的なものが出入りしてきたかもしれないと思う。

ウィリアム・ジェームズはそうしたプロセスは、まず「言葉でいいあらわせない経験」をすることがきっかけになって、思索を離れて、しだいに直観に従おうとするようになることを、早くに見抜いた。ただジェームズは、そうした不思議経験はせいぜい30分から1時間ほどの不思議な実感なので、その30分から1時間ほどの経験が心身のどこかにミステリアス・モデルとして、あるいはスピリチュアル・モデルとして特定されることが、しばしば神秘体験を特異なものにしすぎることについても、言及していた。

一方、そのミステリアス・モデルやスピリチュアル・モデルが自分だけにおこっていて、他人にはおこっていない特別なことだと思いすぎたとき、一部の神秘主義者は独裁の道に足を踏み出してしまった。

われわれは神秘が好きなのに、神秘の深みに入るのは怖いのである。だから、そのことをまともに考えようとしないようにリミッターを掛ける。そのくせずっと気になっている。ではそのことを隠しているのかといえば、できれば他人に告白したいのだが、その経験や体験を言葉にすることが難しい。だからこっそり神秘のかけらと付き合うだけになる。そのことがヒミツになっていく。リミッター付きの神秘である。

こうなるのは、ま、仕方がないのかもしれない。自然現象や心理現象には説明できないことはいろいろあるだろうし、それが世の中の説明がつきにくい現象や事態にも、軽重はともかく、あれこれ投影しているにちがいないとも感じる。心のうつろいや思い浮かぶこと自体がちょっとした変異なのである。

このように、日常の隙間にも神秘のタネはいろいろ出入りする。それが文学やマンガやポップカルチャーになってきたことも、言うを俟たない。しかし、21世紀の日々のなかでは、これらがフェティシュやアニミズムの様相を呈して「密儀化」するということは、しだいになくなっている。オウム真理教のようになってもらっても困る。つまり本格的な神秘主義とは出会えなくなっているのである。

なぜ、そうなってきたのだろうか。神秘主義やオカルトについての知見がそうとう貧相になってしまったからだと思う。いったい何が神秘なのかということについて、まともな議論にならないことがあまりにも多すぎるのだ。

ぼくは1971年に大著『オカルト』(新潮社)を著してオカルト・ブームの先鞭をつけたコリン・ウィルソンと3度会い、高野山の「即身」シンポジウムにも招いたことがあるけれど、そのオカルト論が何を説明しようとしているか、本人にいろいろ確かめてみたものの、いまひとつ“大道”が掴めなかった。ウィルソンの本音は大半の超常現象には批判的で、ラスプーチンとグルジェフ(617夜)に加担したいというのだが、それだけでは真意を測りかねた。

このようなまともな議論になりにくい神秘を、それでもまともに議論してきたのが「神秘主義思想」というものだ。かつて、みんなが気になっている「神秘」というものは歴史的には神秘主義思想としてかなり重厚に議論されてきたものだった。たとえばヘルメス学、たとえばグノーシス、たとえばカバラ、たとえば空海の真言思想、たとえば闇斎の垂加神道‥‥。

けれども、オカルト大好きな「みんな」には、まさか自分の好みがそういう神秘思想の系譜の一端につながっているとは思わない。そこは、おそらく意図的に分断されてきたのである。

ぼくはこの分断をもたらしたのは、社会思想やアカデミズムやジャーナリズムのせいだと見ている。そこには淫祠邪教を十把一からげに蔑視する傾向があった。正当性の旗を掲げた者がそうするのは当然だったろうけれど、これが神秘主義をますますわかりにくく、取り出しにくいものにした。

結論。社会思想やアカデミズムやジャーナリズムは神秘のヴェールを脱ぎきってはならなかったのだ。なぜ脱ぎきってはならなかったのか。それらはいずれも神秘主義の母体からひょっこり派生したものだったからだ。次夜からしばらく、そのことについてめぐってみたい。

⊕『神秘主義』⊕

∈ 著者:アンリ・セルーヤ

∈ 訳者:深谷哲

∈ 発行所:白水社

∈ 印刷・製版:大日本印刷株式会社

∈ 発行:1995年2月5日

⊕ 目次情報 ⊕

『神秘主義』

∈∈目次:

∈∈訳者まえがき

∈∈緒言

∈∈第一部 基本的諸要素

∈第一章 本質と形態

∈第二章 恍惚感

∈第三章 神秘な愛

∈第四章 精神生理

∈∈第二部 神秘主義の諸傾向

∈原始的神秘主義の様相

∈第五章 ユダヤ教の神秘主義

∈第六章 キリスト教の神秘主義

∈第七章 回教の神秘主義

∈第八章 ヒンズー教の神秘主義

∈∈結論

∈∈主要参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

アンリ・セルーヤ(Henri Sérouya)

1895年エルサエレム生まれのユダヤ人。フランスの哲学者。1936年に『メルキュール・ド・フランス』誌上に『ユダヤ神秘主義』を発表して以来、ユダヤ教的哲学思想、特にマイモニデスやスピノザに関する研究で識者の注目を集めた。本書が書かれた当時は、フランス国立中央科学研究所の所員として活躍していた。1947年、『カバラ派、その起源、その神秘心理、その形而上学』を発表し、アカデミー・フランセーズから授賞した。1968年没。

⊕ 訳者略歴 ⊕

深谷哲(フカヤ アキラ)

1927年生まれ。1958年東京大学大学院人文科学研究科修士課程終了。フランス文学を専攻。大阪大学言語文化部教授、豊田短期大学人間関係学科教授を経て、椙山女学園大学教授生活科学部教授。