父の先見

驚異の部屋からヴァーチャル・ミュージアムまで

岩波書店 1999

編集:岩永泰造

装幀:坂川栄治・コーチはじめ

20世紀最後のサントリー学芸賞をとったころに読んだから、だいぶん時間がたっている。民族文化をどのように切り取ってこられるのか、民族文化の博物館の歴史の紆余曲折と苦心の数々をいろいろ書いていた。

論文ばかり大事にしあっている学者たちよりも、その成果をどのように展示したり映像にできるのか、あえてオブジェクティブな「切り取り」を工夫している研究者や制作者たちの努力は、あまり評価されていない。ましてテレビ局やプロダクションのディレクターたちが歴史や英知や文化を映像にまとめてきたことについては、その努力と効果は研究成果のようには受け取られてこなかった。学者に阿(おもね)る番組も多いから致し方ないことかもしれないが、取材撮影と映像編集が世の中に独自にもたらした成果は軽視されるべきではない。博物館の展示にもそういう工夫が創発してきた。

当時、著者は民博(大阪の国立民族学博物館)の研究員で、アフリカ文化や仮面文化に携わっていたと思うのだが、いまや館長さんである。民博は若いころのぼくがけっこう刺激をうけた博物館で、文化を切り取って展示するためにさまざまな苦闘をし、その苦闘をうまく展示に置換していた(凸版のトータルメディア研究所のスタッフが展示内装に当っていた)。梅棹忠夫(1628夜)の「才量」と「ひらめき」が大きかったんだと想う。

これを読んだころ、ぼくは「科学と文化のあいだ」には何かとても大事なことがあるだろうことについて、あれこれ考えていた。そう言うと、C・P・スノウが『二つの文化と科学革命』(みすず書房)で、自然科学と人文科学のあいだにコミュニケーションが成り立っていないことを嘆いたことにもとづいていると思われそうだが、必ずしもその視点に依っていたのではない。そもそも科学と文化の誕生には区別がなかったのに、かつ、それらを融合して綜合化する好ましき「博物学時代」があったにもかかわらず、その成果を踏襲できない「近代化」がおこってしまった理由を考えていたのだ。

もうすこし正確にいうと「科学の確立」以前と以降のあいだ、および「世界各地の文化の多様性を認識する」以前と以降のあいだには、それぞれなんらかの移行期間ならではの“独特の情報編集期”があっただろうことに、ぼくなりの注意を寄せようとしていたのだ。

コンセプチュアルなことではない。科学と文化の素材を歴史的同時に知覚し、それらの素材をなんらかの表現に転じていた特別の編集時期があっただろうということだ。18世紀末から19世紀前半にかけての「博物学づくり」の時期だ。

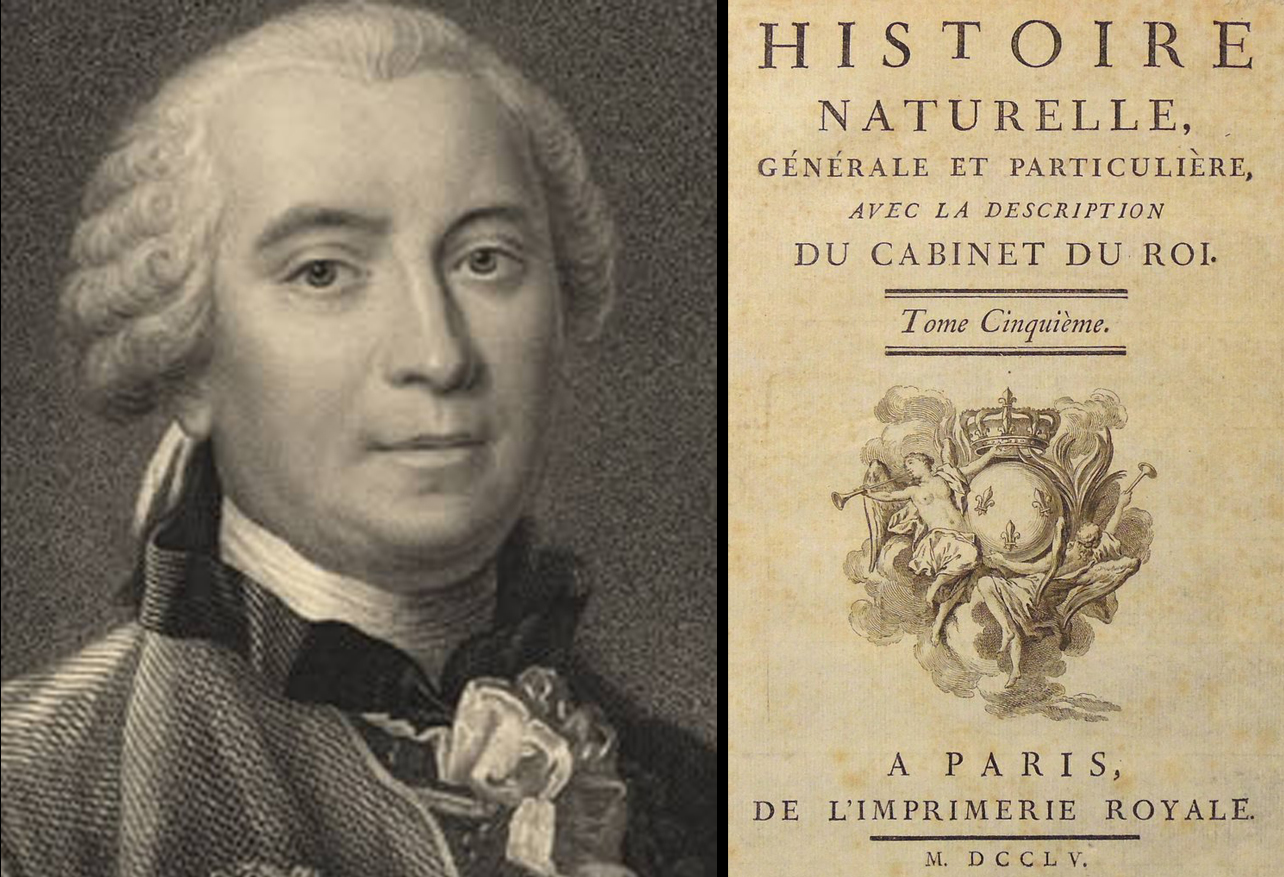

このときおそらく「切り取り」の先駆的編集性が試されたのである。それがレキシコグラファーによる辞書に、エッチング図解図版に、チェンバーズやディドロの百科全書に、ビュフォンらの博物学の組み立てに、そして各地の博物館に、ロンドンやパリの万国博覧会にと、その「切り取り」見せ方を変容させていったのである。

それらが近代科学の確立を促し、文化を感知するためのマルチプルなタブローを用意した。それなのに近代社会は「科学」と「文化」を分断した。

宇宙と地球と生物をつなぐ一通りの説明ができる科学の基礎が確立したのは、ダーウィンの進化論が発表された以降の19世紀後半期である。世界各地の文化が多様であることが理解できるようになったのは、ヘルダーやヴント以降のことである。

それまではブーガンヴィルやジェームズ・クックの世界航海のたびにもたらされる情報や、シーボルトが持ち帰った植物標本などにもとづいて、世界観や世界図を思い描いていた。それがやがて博物学の開花につながり、そこから近代科学が派生的に確立していった。

世界各地に多様な文化が育まれていたことがわかるには、もう少し時間がかかるけれど、それでも世界航路が開かれ、世界各地での戦争が頻繁になってくると、軍人ピット・リヴァースがクリミア戦争から持ち帰った民族資料がそうだったように、異文化の多様性がだいぶん目に見えるようになった。

つまりは近代が世界を描けるようになるためには、それ以前の好奇に充ちた「情報集め」と「物集め」のプロセスがきわめて重要だったということで、「科学と文化のあいだ」ではこの集め方とその集めたものたちを見る目(切り取る目)が格別に編集されていたのだということになる。

本書は、この「集めたものを切り取って見る目」について、一つはヴンダーカンマーに代表される珍品収集感覚が博物学をへて博物館展示になっていったこと、もう一つはプリミティブに関する議論が人種問題をかかえながらも発見的になっていったことを、浮き彫りにした。

ぼくはもうすこし多めのエディティング・フィルターが殺到していたように思うけれど(写真術、実験モデルの登場、観相学の急成長などなど)、この二つがはたした役割は大きい。

ヴンダーカンマー(驚異の部屋)はヨーロッパの王侯貴族が自邸や自城につくった珍品陳列室(cabinets of curiosities)の総称である。ドイツではヴンダーカンマー(Wunderkammer)とかクンストカマー(Kunstkammer)とかと呼ばれ、イタリアでは「ステュディオーロ」(studiolo)と名付けられ、書籍や宝石や化石などが所狭しと部屋に飾られた。部屋に飾ったのはもちろん来客たちに珍品どもを自慢したいからだ。

ごく初期の珍品陳列室ではフランス国王シャルル5世の弟ベリー公ジャンのコレクションが有名だった。1413年から数年間にわたって意図的に収集されたことが御用係ロビネ・デゼスタンプの目録に記録されている。金銀細工、宝飾品、羅針盤、四分儀、時計、ダチョウの卵、珊瑚、一角獣の角、それに磁器の茶碗などがコレクションされた。

その後のメディチ家のコレクションも似たようなもので、16世紀のチロル・アンブラス城のフェルディナンド2世によるヴンダーカンマーは当時すでに話題になっていたようだが、ベリー公コレクションに象牙やワニやサメの剥製が加わっている程度のもので、まあ同工異曲だった。ただしそういう中に必ずや「一つ目巨人の骨」「ソロモンの神殿の木釘」「ユダが首を吊ったときのロープ」などといった代物(しろもの)が入っているのがご愛嬌なのである。

マンガ家の横山隆一による珍品ミュージアムが高知にあって、そこには「金閣寺の焼け残り金具」「川端康成の胆石」「トキワ荘の壁」などが展示されて笑わせてくれたけれど、まあ、ああいう感覚に近い。

やがてこれらの収集品は組み合わせをさまざまに変えながら、しだいに美術的博物展示に及んだ。この「美術的博物展示」というニュアンスがなかなかの曲者で、何が美術的でどこが博物的であるかがたいそう微妙なのである。

かの大英博物館も、医者のハンス・スローンの動植物標本や書物を英国議会が買い挙げて急拵えにつくったもので、大博物館といえどもたいていはそうした微妙なステュディオーロ(陳列室)の寄せ集めだった。

いまぼくが館長を仰せつかっている角川武蔵野ミュージアムには「荒俣ワンダー秘宝館」なる一角が設けられていて、荒俣宏(982夜)によるヴンダーカンマーめいた陳列が展示されているのだが、おおむねは「ソロモン神殿の釘」「川端康成の胆石」めいている。何が珍品なのか、はなはだ微妙なのだ。しかし、この「微妙」が大事なところなのである。

なぜ人が「もの」を集めたくなるのかという謎は深すぎて、いっこうに説明できていない。動物が食べものを備蓄したり巣づくりを強化していることの延長だろうとか、人間特有の所有欲や顕示欲がもたらしているだろう(誰もが支配者になりたがっている説)とかというのでは、「もの集め」(コレクション)がたいてい変な「もの」の集まり方になることを、とうてい説明できない。

多くの「変なコレクション」はいわゆる経済行為から外れすぎている結末を見せるのである。そこには交換価値がないものや流通価値が乏しいものがゴミのように混じりすぎている。

市場でオークションにかけられた形跡もない。どうみても趣味によって集まったものたちで埋まってきた。好みが高じて、フェチがはたらき、気が付くとやたらに同類収集に耽っていた。そういうふうに見るしかない。

ハーヴィ・ナイニンガーは隕石を集め、木村蒹葭堂は漢籍と本草の本を、フォレスト・アッカーマンはSFとホラー本を蒐集した。ルイジ・タリシオはストラディバリウスとその周辺のバイオリンを、福井和雄は中国切手のすべてを持つにいたった。自分が好きなものをコレクションするのだから、これは収集ではなくて漢字の熟語なら「蒐集」と綴るべき行為、つまりはフェチの結末なのである。

どんな時代のどんな人物にも蒐集癖はあった。ヴェルナー・ネケスは光学器械や映画機材ならなんでも蒐めたし、国語学者の築島裕センセイはやたらに鉄道切符を蒐め続け、DJシャドウは若くして“King of Diggin”の異名をとるほどのレコード・コレクターとなって、わが愛すべきダチョウ倶楽部の寺門ジモン君は気がつけばオオクワガタのドルクスハンターになっていた。クワガタとともに大好きな肉は集められないから、各地の肉料理屋で食べ尽くすことにした。

この手のコレクションがほぼあらゆるものに及んできたのである。鳥の翅、金ボタン、貝殻、ホーロー看板、動物の牙、漂流物、バレエシューズ、万年筆、菓子箱、映画パンフ、なんでもありだ。

かれらが夢中になっている物品は、他人から見ると、似たものばかり(同類)をそんなに手元においてどうするのかという「むだ打ち」に見える。一点ずつの骨董価値などほとんどない。ガラクタ、ジャンク、スクラップとおぼしいものばかりだ。しかし本人たちには、それらが手元に集まってくること自体に意外な「生きがい」と「悦び」と「イッヒッヒ」がある。他人にとやかく言われる筋合いはない。

ひたすら鉄道看板を集め、牛乳ビンの蓋を集め、穴あき古銭を蒐めつづける。なかには毛髪を収集するトリコフィリアや木片なら何でもほしくなるデンドロフィリアなどもいる。

世の中のコレクションがほぼ同類蒐集に傾いているのに対して、ヴンダーカンマー趣味は同類には向かわない。むしろ「異類」を蒐めるのである。そこに著しい特徴がある。1点ずつかつ変わったものばかり蒐めて、その異類たちを秘密めいて展示したくなる。

好きなものを蒐めているともかぎらない。内なるフェチではなく、ヴンダーカンマーは「めずらしさ」という新たなフェチを獲得する。“novelity”、“rareness”、“unigueness”である。まとめて「好奇性」(curiosity)ともいう。

ヨーロッパ近世において、その「めずらしさ」は半分が「自然の驚異」に対する関心から、もう半分が「異文化」に対する興味から生じた。「自然の驚異」は植物・動物の見聞と報告記録がもたらすものが大きく、つねに系統と進化の謎が語られた。ここにいう「異文化」というのはヨーロッパ以外の土地や言葉や信仰習慣が形成しただろう未知の人種文化や民俗文化のことである。まだ「ものめずらしさ」が勝っていて、せいぜい計測人類学が萌芽する程度だった。

こうしてヴンダーカンマーは博物学となり、リンネの分類学やビュフォンの博物誌やキュヴィエの進化論が生まれていったのである。驚くべき興奮と大胆な「読み」と試行錯誤が乱舞した。ジャック・ロジェの『大博物学者ビュフォン』(工作舎)、荒俣宏の『大博物学時代』(工作舎)などに詳しい。

18世紀末から19世紀にかけて二つの世界航海が試みられた。ブーガンヴィルとクックの航海だ。

ブーガンヴィルは1768年にタヒチを訪れて、ここが新シテール島(アフロディテが生まれたギリシア神話の島)であると告げ、クック船長に同行した博物学者のジョセフ・バンクスはタヒチをアルカディアと見立て、画家ウィリアム・ホッジスはトンガ諸島の光景を古代ギリシアの輝きに匹敵するように描いた。

これらはすぐに本格的な科学体系にはならなかった。それなら何になっていったのかというと「博物誌」と「百科全書」に、また「博物館」と「博覧会」になっていった。この編集成果が格別に大きかった。ルソー(663夜)やヴォルテール(251夜)の啓蒙思想とは、この編集成果を丹念に誇ることにあったはずである。ディドロ(180夜)が書いた『ブーガンヴィル航海記捕遺』(岩波文庫)を読むと、そのことが如実に伝わってくる。千夜千冊エディションの『神と理性』(角川ソフィア文庫)を参照していただきたい。

かくて各地の博物館に「自文化」と「異文化」が切り取られて展示されるようになっていく。本書はそこに「文化の発見」があったとし、文化人類学の研究がそのことに向かっていった背景を縷々説いていた。

文化相対主義(cultural relativism)という言葉がある。人類学のフランツ・ボアズが「文化は優劣では比較できない、すべての文化は対等である」という見方を提唱したものを、のちに文化人類学者たちが名付けた名称である。ロマン主義の影響があったが、クリフォード・ギアツ、ルース・ベネディクト、マーガレット・ミードらがその重要性を謳った。

「文化は同等だ」なんて至極当然のように思えるかもしれないが、これがなかなか難しい。たとえばフランスの研究者がさまざまな文化圏の衣服や仮面を博物館に並べたとして、それらは衣服として同等、仮面として同等ではあるが、もともとの役職衣裳や儀式仮面には同等がない。フランスの研究者がどこかから「同等」とか「普遍」とかという基準をもちこむしかない。しかし、その基準はフランスの研究者の歴史から生まれたものにすぎないかもしれず、「同等は同等でない」かもしれない。文化相対主義はそういう面倒をもたらすものでもあった。しばしば「差別なき偏見」とも揶揄された。

本書はこの問題を、「プリミティブ」(primitive)とは何というアプローチで解読しようとしていた。

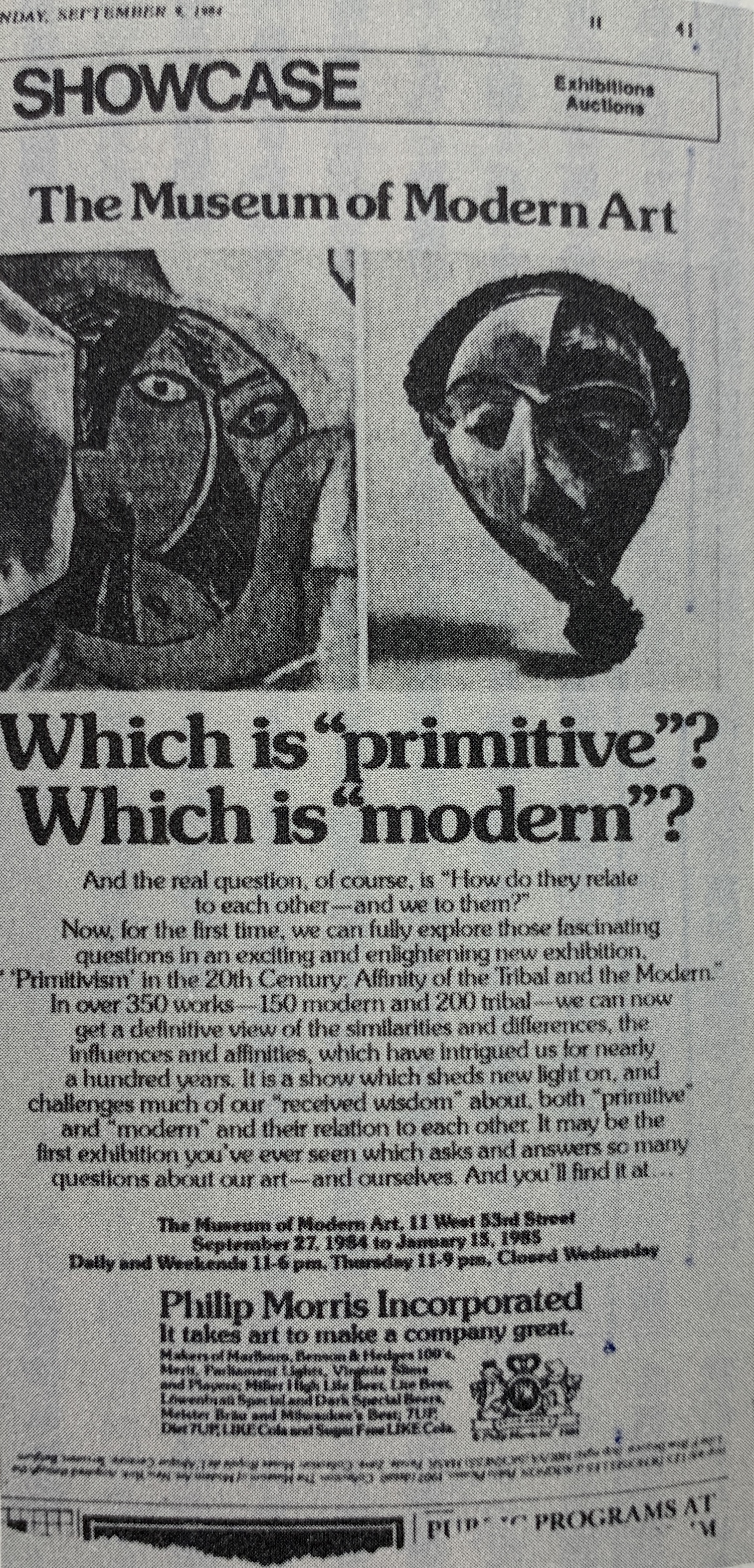

1984年9月から半年にわたって、ニューヨークの近代美術館(MoMA)が「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」展を開いた。このとき「部族的なるものとモダンなるものとの類縁性」というサブタイトルが付けられ、プリミティブアートとモダンアートが対比された。

企画者は野心的で鋭利で大胆なウィリアム・ルービンで、展示監督はカーク・ヴァーネドー(のちのルービンの後継者)だった。ピカソ(1650夜)の女性像とザイールの仮面が、ジャコメッティ(500夜)のノッポ彫像とタンザニアの人形が、パラノフロシネの木彫とギニアの頭飾りが並べられ、大いに話題になった。

ルービンは文化相対主義にもとづいてこの展覧会を企画したのではなく、未開部族的アートとモダンアートにはそもそも類縁性(affinity)があることを提示してみせたつもりだった。けれども、その意図は議論の渦中に巻き込まれていった。

プリミティブという言葉には「原始的、素朴、幼稚、稚拙、未発達、未開、初歩的」といった意味とともに、複合化の波にまみれていない基本型を守っているというニュアンスがある。人類学ではプリミティブ(プリミティーフ)といえば長らく「未開社会」のことをさしていた。

一方、美術史や美術用語ではプリミティブは「非西洋的表現」をあらわしてきた。アフリカや南太平洋や南米のトライバルな造作美や表現力はまとめて「プリミティブ・アート」(原始美術)とみなされ、ゴーギャン、ルソー、ピカソはこれらの影響を受けた「プリミティヴィズム」の画家とみなされた。

しかしながら、こうしたプリミティブ・アート全般の捉え方には、ひっかかるものがある。案の定、MoMAの「プリミティヴィズム展」はトーマス・マクェヴィリーやジェイムズ・クリフォードらからの集中烽火を浴びた。「部族社会の文化コンテキストを無視している、西洋の美的規範によるフォーマリズムを押し付けている」、「部族社会の職人たちの造形性をゴーギャンやピカソの近代的技能によって説明するのはおかしい、西洋が自文化と異なる「他文化」を持ち上げたにすぎない」、「そもそも類縁性が虚構なのではないか」。こんな批判だ。

文化相対主義に対する批判と似ているが、近現代美術を擁護しようとしているぶん、オリエンタリズムにも植民地主義的にも見えるし、逆に「未開社会」をエスノセントリズムに囲いこんでいるようにも見える。

マリアナ・トーゴヴニックは『消え果てた未開』(Gone Primitive)を書いて、プリミティブをモダンアートとの関連でしか解けなかった問題を指摘し、現代社会が「異文化」をめぐる「文化の苦境」に立っていることに警鐘を鳴らした。

その後、新たな視点によるプリミティブ展示が、継続的に試された。1989年にポンピドゥセンターで「大地の魔術師」展が、90年にオランダの熱帯博物館で「ホワイト・オン・ブラック」展が、91年にニューヨーク・アフリカ美術センターで「アフリカ・エクスプロアーズ」展が、95年に世田美(世田谷美術館)で「インサイド・ストーリー:アフリカの同時代美術」展が、そして97年に多さの民博で本書の著者のキュレーションによる「異文化へのまなざし」展が開かれ、ウィリアム・ルービンの投げかけた波紋がただならないものであったことを告げてきたのだ。

プリミティブをめぐっては、いずれも興味深い提示と論争と再展示ではあったのだが、ぼくはここには「フェティシュ」(呪物崇拝)についての議論がすっぽり抜けてしまっているとも思っている。ド・ブロス(1765夜)の物神崇拝論やラトゥール(1766夜)の物神事実論を読まれたい。

もうひとつ抜けているものがある。それはアブダクションについての見方だ。ウィリアム・ルービンの「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」展が類縁性をもって展示したことに対して、そんな類縁性は虚構にすぎないという批判が投げかけられたのだが、まさにそうなのである。類縁性はルービンが発見した仮説的領域のことなのである。ルービンはアブダクションとしての類縁性を想定したのだ。だからプリミテイブアートとモダンアートが近づけたのである。

コレクションするということと、われわれの内なるプリミティブとは何かということは、どこかで深くつながっている。それにもかかわらず、残念ながらこの手の問題は掘り下げられていないままにある。

たとえば「趣味と好奇心の歴史民族学」と銘打ったクシシトフ・ポミアンの立派な研究書『コレクション』(平凡社)など、あまりに訴えてくるものが少なすぎた。ガラクタやゲテモノに配慮が及んでいないのが欠陥だ。いや、それよりも蒐集という行為が放つ「間隙のネットワーク」のようなものにまったく接近しようとしていないことが、お粗末だった。フェティシズムとアブダクションが欠落したままなのだ。

われわれが何かを蒐めるという行為に入っているとき、あるいは何かを充填したいと思ったとき、そこには「負の袋」のようなものが口を開けている。言葉でいうなら「負の吹き出し」のようなものが口を開けているのだが、コレクションにおいてはそこに「もの」が次々に入ってくる「袋」の口が開いているはずだ。

コレクションや博物展示のときだけではない。おそらくわれわれは幼児や子供のころから、自分の心のどこかの隙間にこの「負の袋」のトバ口をちらちら感じていたはずだった。

それが最初は釘やリボンやカブトムシへの親近感として作用しはじめるのだが、やがてサーカスや博物館や郷土資料館に行くたびに、あるいは友達の部屋に行くたびに、自分の中の「間隙のネットワーク」のようなものがざわざわと動きはじめるわけである。こうしてその間隙に触知しようとして、詩や歌を詠んでみる者、いろいろの写真を撮りだす者、スケッチやマンガで想像力の袋を埋めようとする者、たくさんのオシャレやコスプレをしたくなる者などが出てきて、かれらの一部がクリエイティブな表現者やアーティストになっていく。

誰にだってすでに軽度のフェチの祭典が始まっていくわけなのだ。かつてボードレール(773夜)やベンヤミン(908夜)が「蒐集には人間と文化がもつきわめて重要な隠れた意図が投影している」と見抜いたものが、誰にも作動しつつあるのだ。そのうち、手元に何かがいくぶん多めに集まってくると、ガストン・バシュラールが「部屋と箱の内密性」と呼んだ魅力に引きこまれ、蒐集品が少しずつ自分のまわりのコスモグラムになっていくのである。

そのときである、われわれは自分の中のプリミティブがどういうものであったかに気づくのだ。べつだんゴーギャンやピカソを借りる必要はない。MoMAも必要ない。そのときは誰だって北斎でありピカソであり木村蒹葭堂であり、フロイトでありバルトークなのである。

文化は一筋縄では語れない。「文化の発見」は、けっこうな難題なのだ。風土・時代・環境・貧富・材料によって、それぞれの「文化」の意味が異なりすぎてきたからだ。まずはコレクションと編集、プリミティヴィズムとフェティシズム、文化とアブダクションの関係に入っていくのがいいだろう。

それなら、いったん楢崎宗重の『北斎論』(東洋書院)、ロザリンド・クラウスの『ピカソ論』(青土社)、中村真一郎の『木村蒹葭堂のサロン』(新潮社)、太田峰夫の『バルトーク 音楽のプリミティヴィズム』(慶応義塾大学出版会)、奇書ともいうべきジャン・ストレフ『フェティシズム全書』(作品社)などを、読まれるといいだろう。北斎やバルトークが何を「好奇」とみなしたのか、じっくりと伝わってくる。ぼくはその「好奇」が日本では「数奇」にもあたるとみて、『日本数奇』(ちくま学芸文庫)などを著してきた。その中の「編集数奇」の章を、少しだけ覗いてもらえると、ありがたい。

⊕『文化の「発見」』⊕

∈ 著者:吉田憲司

∈ 編集:岩永泰造

∈ 装幀:坂川栄治・コーチはじめ

∈ 発行所:株式会社岩波書店

∈ 印刷:三秀舎

∈ 製本:松岳社

∈ 発行:1999年5月25日

⊕ 目次情報 ⊕

『文化の「発見」』

∈∈ 第1章 「異文化」の発見―民族誌展示の系譜

∈ 初期(16‐17世紀)のコレクション―「珍品陳列室」あるいは「驚異の部屋」

∈ 博物学の成立、博物館の誕生―18世紀

∈ 博物学が作り出した「野蛮人」像―18世紀後半-19世紀前半

∈ 民族学博物館の時代―19世紀後半

∈ 20世紀の民族誌展示

∈ 「アール・ネーグル」の発見と20世紀

∈∈ 第2章 近代日本における「自文化」と「異文化」の発見―「東博」と「民博」のコレクション

∈ 東博のたどった道

∈ 民博への道

∈ 近代史における東博と民博

∈∈ 第3章 「異文化」と「自文化」の出会い―「20世紀美術におけるプリミティヴィズム」展を考える

∈ 博物館と美術館の出会い

∈ 「プリミティヴィズム」展をめぐる論争

∈ 近代美術館と民族学博物館)

∈∈ 第4章 民族誌展示の現在―「異文化」と「自文化」のはざまで

∈ 地球規模のモダニズム―博物館からの挑戦

∈ 自らを問う―自省的展示の試み

∈ 対話の実践―共同作業の試み

∈ 自己の表象―「自文化」展示のための民族学博物館

∈ 民族誌展示の可能性)

∈∈ 終章 次代のミュージアムに向けて―ささやかな提言

∈ フォーラムとしてのミュージアム

⊕ 著者略歴 ⊕

吉田憲司(よしだ・けんじ)

京都市出身。1977年京都大学文学部哲学科卒業、89年大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。「チェワ社会における仮面と変身信仰の研究」で学術博士。87年阪大文学部助手。88年国立民族学博物館助手、1993年助教授、99年『文化の「発見」』でサントリー学芸賞受賞、2000年教授。2017年より国立民族学博物館館長。アフリカを中心に、仮面や儀礼、キリスト教聖霊教会の動向についてのフィールド・ワークを続けるとともに、ミュージアム(博物館・美術館)における文化の表象のあり方を研究し、そこから得られた知見を反映した展示活動を国内外で展開している。