父の先見

以文社 2017

Bruno Latour

Faitiche ― Sur le Culte Moderne des Dieix Faitiches Suivi de Iconoclash 2009

[訳]荒金直人

装幀:近藤みどり

本書の原題はフランス語の『フェティシュ(物神)』であるが、邦訳タイトルはすこし長めになって「物神事実」という聞きなれない言葉をつかっている。

これはフランス語で「ファクティシュ」(factish)という造語の日本語訳で、ファクト(fact)とフェティシュ(fetish)が掛け算されて、くっつきあっている。ラトゥールが造語した。或る地域や或るアート行為などで、或る「物的な事実」がフェティシュの対象になるとき、そこにはファクティシュ(物神事実)とでもいうべき〈新たなもの〉や〈変な感じ〉が誕生もしくは派生しているのではないかというのだ。

ファクティシュという坐りの悪い用語で説明するかどうかはべつとして、フェティシュ(フェチ)が生まれる物神化の行為のプロセスに、新たな事実発現性のようなこと、あるいはそれに似たことがおこっているだろうことは予測がつく。18世紀にド・ブロス(1765夜)が発見したフェティシュ(物神)は何かの「もの」にこだわることであるが、そのこだわりが「もの」についての認識や評判を変えるのだ。あるいは「もの」を見る目を変えるのだ。「もの」が「こと」(事実)になり、その「こと」が「もの」を変えるのだ。

おばあさんが帰りにくれたリンゴ、セザンヌが描いたリンゴ、神棚に供えられたリンゴ、アップル社が齧ったリンゴのマークは、そのへんの「リンゴ一般」ではないし、日記に綴った海水浴の浜辺、誰かが目撃した交通事故、チャーチルが発動した報復攻撃指示書、文春砲が書いた不倫は、普通名詞としての「事実」ではなく「物神化された事実」として区別されていく。

フェティシュは「もの」と「事実」を好ましくも厭わしくもし、起源回帰的にも表象冒険的にも、また個人的にも集団的にも重ねて変化させる力をもっている。

そもそもどんな事実も、事実だけになっているなんてことは、ほぼないはずである。ぼくはぼくでそれをずっと「編集的事実」(editoreality)として眺めてきた。世の中には事実だけがあるわけではない。それらはほとんどなんらかの編集的変容をうけた事実だろうという意味だ。もともと編集という行為自体が或る現象や事実をフェティシュにすることなのである。

ラトゥールは本書において、このフェティシュとファクティシュをめぐって興味深い考え方や見方を析出してみせた。そこで今夜はそのことを少しめぐろうと思うのだが、その前に、著者のことをざっと紹介しておく。

日本語表記はブリュノ・ラトゥールともブルーノ・ラトゥールとも綴る。まあ、どちらでもいい。ラトゥールはミシェル・セールの影響で哲学を専攻し、人類学に分け入ってコートジボワールなどでフィールドワークにかかわり、ついで一転、実験室での科学者の動向を実態調査するという分野を切り開いた。

科学者が「事実」をつくっているようだけれど、それはどんなプロセスによっているのか、何かが「事実」として設定されただけではないのか。そうだとしたら、それはどんなプロセスでもたらされたのか。そこをフィールドワークした。のちに科学的人類学とか科学人類学と呼ばれる。

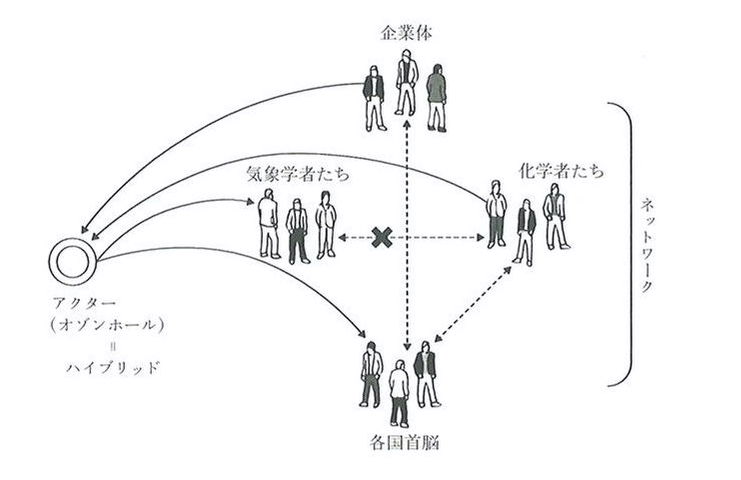

1980年になって、ミシェル・カロン、ジョン・ローらとともに「アクターネットワーク理論」(ANT)にとりくんで、「人」と「物」とを同位のアクター(アクタン)とみなして、その相互連関性を記述するようになった。

これは、自然界の現象や社会の現象を何であれアクターと捉え、そのアクターの視点を、現象がたえず変化する作用(エージェンシー)によってつくるネットワークの結節点として扱っていこうというもので、この見方自体はとくに新しいわけではないけれど、自然や社会に安易な「力」を想定してしまうよりも、ラトゥール提案のANTによって現象を記述するようにすることのほうが、より活動的な社会の特色を浮き彫りにすると強調したところが、そこそこ新鮮だった。

ANTを進めてみると、ネットワークで動く物質的で記号的な「何か」が立ち上がっていることに気がつく。

それを記述していくと、そこには物神的記号力がはたらいていることにも気がつく。また、近代思想や近代科学が、そのような物神的記号性をあえて過小評価したり、言及しないようにして、結果としての科学的成果を誇大視してきたことも見えてくる。

こうしてラトゥールが大きな関心を寄せたことが、二つあった。ひとつは「近代」という概念に対する疑問だ。近代や近代化が新たな主体や新たな社会をつくったという見方に対して疑念をもった。近代を「主体と客体」の関係で捉えずに、ハイブリッドに捉えるというものだ。

もうひとつが「物神」についてもっと新たな解釈をしたほうがいいということだ。このことは、物神(フェティシュ)を捉えまちがったことが「近代」の解釈をまちがえさせたということにつながった。

ラトゥールには『虚構の「近代」』(新評論)や『科学が作られているとき』(産業図書)という著書がある。まわりくどい著述だが、科学思想や社会思想が「近代」を祭り上げすぎていることに疑問を呈し、近代が誤った自己認識像をつくりあげすぎたことを懸念した。

近代に産業革命がおこって国民国家(ネーションステート)が確立し、「神」に代わって近代的自我が登場し、新たな社会的主体性が獲得されたかのように語られてきたが、そうではないのではないか。近代には近代的主体性なんて確立していないのではないか。主体的人間あるいは近代的自己を確立させたと感じられた近代には、たくさんの虚構がまじっていたのではないのか。ラトゥールは、そう見たのだ。

主体が確立されていなかったとすれば、何がおこったのかというと、大衆やメディアが主体になったのではない。そんなことはまだおこっていない。反主体や没主体が躍り出たわけではない。ダダや前衛は20世紀に入ってのことだ。むろん昔ながらの神が復活したのでもない。近代にはもっと奇妙なものが登場したのである。

おそらく「準主体」(quasi-subject)ともいうべきものが立ち上がり、おそらくは準客体と激しい作用をおこした。

この見方はミシェル・セールの「準主体/準客体」の影響を強くうけた見方で、主体と客体を分けない見方だった。主体と客体それぞれが互いにハイブリッドになっているという見方だ。この見方を説明するために師のセールから借りた「準」(なぞらえ)に着目したところがユニークだった。

何を準えたのか。あるいは何が準えられたのか。それで何が「準」によっておこったのか。主体が発動してオブジェクトを変えていったのではなく、「もの」に準拠して主体が動いたのだ。セールはそのことを「モノ主体」とも言っていたが、ラトゥールはここを発展させた。

「準主体」や「モノ主体」という概念はすこし出来が悪いような感触があるかもしれないが、それはセールの文脈を行きつ戻りつしてこなかった連中の感想だ。

自信がもてないなら清水高志の『ミシェル・セール』(白水社)を読まれるといい。「普遍学からアクター・ネットワークまで」という副題がついている。「準主体」や「モノ主体」は、とても重要な「仮留め」なのである。

この「仮留め」は、少なくとも主体とか主体性とか自己一貫性といって済ませてきた思考を打破しておくには、かなり重要だ。セールは主体と客体をまぜたのだ。混合体(corps mêlés)にしてみせたのだ。ぼく自身はこれを日本語に転位させて「もどき」(擬)というふうに審級させたけれど、今夜はそこの説明は措いておく。できれば2年前に書いた『擬 MODOKI』(春秋社)を読んでもらいたい。

いずれにしても、ラトゥールがこの「準主体」や「モノ主体」がフェティシュにまつわることに着目してファクティシュ(物神事実)に及んだことが、おもしろい。本書はそこに分け入った。

ラ・フォンテーヌの『寓話集』(岩波文庫『寓話』ほか)に一枚の版画が添えられている。ジャン=バティスト・ウドリによる〈彫像家とユピテル像〉という版画だ。ユピテル(=ジュピター)は古代ローマ神話に登場する天空神で、荒々しい雷を支配した。版画はそのユピテル像を彫像しおわったばかりの彫刻家が、自分がつくったその像に驚いて両手を広げているさまが描写されている(→図版参照)。

この版画に、ラ・フォンテーヌは次のような言葉を添えた。「そればかりかこの彫刻師は、その像を仕上げるやいなや、自分が最初に身震いをし、自らの作品を恐れたという」。ラ・フォンテーヌはこの版画の何に関心をもったのか。自分がつくった彫像が、自分が想定していたものをなんだか超えたように感じられたことに関心をもったのだ。

彫刻師はユピテルを偶像崇拝していた。あるいは多くの者たちはユピテルを偶像扱いしていた。だから彫刻作品にしてみた。けれども彫像となったユピテルは、何か〈別の力〉のようなものを発することになったのである。

ラ・フォンテーヌは、ウドリの版画がその〈別の力〉をあらわしていると推しはかり、そして次のように書いた。「人はみな、自分自身の夢想を、できるかぎり実在に変えようとする。人間は真実に対しては氷のように冷たいが、虚構のためには火のように燃え上がる」。

ラトゥールは、ラ・フォンテーヌの指摘はド・ブロスが発見した「フェティシュ」(物神崇拝)をまざまざと、またわかりやすくあらわしているものだと見た。ウドリの芸術行為的な版画は一般的な偶像(アイドル)が特別な物神(フェチ)になった光景をあらわしていたのである。しかし、このようなことは中世や近世の表現の中だけにおこっているのだろうか。ラトゥールは、これは「近代」においてこそ露呈していたファクティシュ(物神事実)だったと見た。

本書の157ページに異様な仏像の顔の写真が挿入されている。文化大革命がチベットに及んだとき、紅衛兵などによって顔面がハンマーなどで打ち壊されようとしたときの写真だ(→図版参照)。エリック・ダヴィロンが撮って、のちにZKM資料室に収蔵された。

ZKMはドイツのカールスルーエの芸術メディアセンターのことで、ラトゥールが2002年5月から3カ月間にわたって『聖像衝突』(Iconoclash)という展覧会を企画構成した。ダヴィロンの写真はこのとき展示された。

聖像を破壊するという行為は歴史的にはめずらしくない。インドに入ったイスラム教徒はヒンドゥーや仏教の寺院や神像や仏像を破壊したし、中国ではながらく仏先道後(仏教と道教のどちらが優位かという比較)を争って、互いに仏像や道観を潰しあった。法難と呼ばれた。

イベリア半島にはキリスト教とイスラムの聖像破壊がくりかえされ、インカ帝国やアステカ王国の聖域が聖像ごと砕かれていったという有名な例もある。近代でもこのようなことは続いていて、日本では明治維新に広範な廃仏毀釈(1185夜参照)がおこったし、最近になってもタリバンがバーミヤンの大石仏を爆破したという例もある。

聖像(イコン)はそういう宿命とともにあるものなのである。逆にいえば、聖像には先行した文化や権力がインストールされているということだ。しかし、その力は忌わしく思えるようにもなる。聖像は聖像のままではいられない。聖像は先行者の物神(フェティシュ)なのである。聖像破壊はその過去の物神の力に一撃を食らわすことなのだ。

聖像破壊は歴史の中の話ではない。近代や現代においても、いまなお継続されているというのが、ラトゥールの見方だ。まあ、そうだろう。そうに決まっている。

ハンマーで打ち砕くのではないが(ベルリンの壁やレーニン像はそういう対象になったが)、近現代社会でも、イデオロギーとしての物神や思想としての物神が次々に誕生し、学会から抑圧も受け、良識派から批判もされてきた。多くの物神候補がテキストとして、シンボルとして、思考方法として軽視され、非難され、削除され、糊塗されたのだ。そしてそれをおこなったものが、科学や思想の上位や優位を占めようとしてきたのだった。

しかし、上位や優位を占めたと豪語する科学や思想が、だからといって近代の科学的主体や思想的主体を確立したというのは、おかしい。そこにあるのは物神と混ったファクティシュだったろう、物神事実という事態だったろう、そこで動いたのは主体ではなくて、準主体だったろうというのである。

以上が、本書の指摘したことである。ずいぶんはしょってしまったが、たしかにとても大事なことを告げていた。とくに近代思想の上で「もの」を重視したところが勇敢だった。

ただ、ラトゥールの文章や論証はだいたいが歯切れが悪く、たいへんわかりにくい。『ブルーノ・ラトゥールの取説』(月曜社)を書いた久保明教が告白しているのだが、ラトゥールは社交的なようでいて人見知りっぽく、謙虚であるようでいて尊大で、革新的なようでいてどこか古風なのである。ラトゥールの取扱説明書を仕上げた久保が、「あとがき」の第1行目に「率直にいって、私はラトゥールが好きではない」と言っているのは、まことにファクティシュなことだった。

おそらく「準主体」や「もどき」が主語になって書かれる文体が、いまだミシェル・セールなどのごく少数をのぞいて、まだまだ出現していないということなのである。「ちぐ」(鎮具)と「はぐ」(破具)とが一緒に語れないままなのだ。

フェチとは何か。21世紀における物神とは何か。いよいよもって重大になってきた。

⊕『近代の〈物神事実〉崇拝について』⊕

∈ 著者:ブリュノ・ラトゥール

∈ 訳者:荒金直人

∈ 装丁:近藤みどり

∈ 発行所:以文社

∈ 発行者:勝又光政

∈ 印刷・製本:中央製版印刷

∈ 発行:2017年9月15日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序文

∈ 第1部 魔力をもつ対象、事実としての対象

∈ いかにして近代人は新たに接触する集団のもとに物神を作るのか

∈ いかにして近代人は自分たちのもとで物神を構築するに至るのか

∈ いかにして近代人は事実と物神を区別しようと努め、しかしそれに成功しないのか

∈ いかにして事実と物神は近代人のもとでさえその効力を混ぜ合わせるのか

∈ いかにして「物神事実」の技量は理論から逃れるのか

∈ いかにして反物神崇拝者を描写するのか

∈ いかにして近代人の分裂した物神事実を描くのか

∈∈ 第2部 転移的恐怖

∈ いかにして郊外の移民を利用して密輸の崇拝物を入手するのか

∈ いかにして内在性と外在性なしで済ませるのか

∈ いかにして数は物の「仕様書」を作成するのか

∈ いかにして恐怖を転移するのか

∈ いかにして「出来事に超過された」行為を理解するのか

∈∈ 結論

∈ 聖像衝突

∈ 典型的な聖像衝突

∈ なぜ像はこれほどの情熱を掻き立てるのか

∈ 聖像破壊についての展覧会

∈ 宗教、科学、芸術――三つの異なる像制作の様式

∈ どの対象を選択すべきか

∈ 聖像破壊的な所作の分類

∈ 像論争の彼方へ――像の契機

∈ 『聖像衝突』の付録(カタログの目次)

∈∈ 〖訳者解題〗 超越の制作

⊕ 著者略歴 ⊕

ブリュノ・ラトゥール(Bruno Latour)

1947年、フランス・ボーヌ生まれ。現在はパリ政治学院名誉教授、ドイツ・カールスルーエ造形大学教授。哲学、人類学、社会学。主な日本語訳に、『科学が作られているとき』(川崎勝・高田紀代志訳、産業図書、1999年)、『科学論の実在』(川崎勝・平川秀幸訳、産業図書、2007年)、『虚構の「近代」』(川村久美子訳、新評論、2008年)、『法が作られているとき』(堀口真司訳、水声社、2017年)、『近代の〈物神事実〉崇拝について』(荒金直人訳、以文社、2017年)、『社会的なものを組み直す』(伊藤嘉高訳、法政大学出版局、2019年)、『地球に降り立つ』(川村久美子訳、新評論、2019年)など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

荒金直人(アラカネナオト)

1969年生まれ。慶應義塾大学理工学部准教授。1992年、早稲田大学理工学部建築学科卒業、その夏に渡仏。1996年、エクス・マルセイユ第1大学文学部哲学科卒業(一般課程および学士課程)。同大学大学院哲学研究科修士課程および専門研究課程(DEA)を経て、2003年、ニース大学大学院哲学研究科博士課程修了、哲学博士取得。帰国後、東京日仏学院、慶應義塾大学、白百合女子大学、明治学院大学、上智大学、早稲田大学での非常勤講師を経て、2006年から現職。共訳書に、ジャン=フランソワ・レイ『レヴィナスと政治哲学』法政大学出版局、2006年。ジャック・デリダ『フッサール哲学における発生の問題』みすず書房、2007年。