父の先見

京都大学学術出版会 2009・2014・2017

編集:佐伯かおる・鈴木哲也・渕上晧一郎・高垣重和 執筆:田中雅一・村上辰雄・佐藤啓介・新宮一成・斎藤光・大西秀之

足立明・森田敦郎・伊藤遊・松田素二・春日直樹・箭内匡・青木恵理子・桑原牧子

岡田浩樹・岡田温司・佐藤知久・西村大志・妙木忍・松村薫子・フィロメナ=キート

藤原久仁子・成実弘至・小野原教子・大浦康介・佐伯順子・森村麻紀

藤本純子・花房観音・田村公江・菊地暁・立木康介・石井美保・田辺明生

金谷美和・細谷広美・田中正隆・鈴木正崇・小牧幸代・木下彰子・上杉和央

岩谷彩子・田川泉・福西加代子・窪田幸子・高木博志・長尾晃宏・川村清志

装幀:鷲草デザイン事務所

イギー・ポップのパンクステージ、横尾忠則のポスター、エットレ・ソットサス(1014夜)のメンフィス・デザイン、ジャン・ジュネ全集(346夜)、四谷シモンの人形、ヴィダル・サスーンの鋏と指、忌野清志郎の「シングルマン」、ボードリヤールのシミュラークル議論、ヴィヴィアン・ウェストウッドの無政府コスチューム、荒木経惟(1105夜)が撮った部屋の中の女たち、いずれにもフェチが躍っていた。ぼくはこれらを遠近(おちこち)の浪枕に「遊」を編集していた。

フェティシュというよりフェチ。そう言うとなんだか「きわもの」(際物)を取り出されたように感じるだろうが、人の心身を奪ってやまないのはフェティシュもフェチも同じこと、あえて多少自嘲気味に「フェチ」と発音したり綴ったりするほうが、きわどいものが本来の消息をこっそり告げているようで、その「後ろめたさ」がおもしろい。

仏教者の数珠からキリスト者のロザリオまで、ライナスの毛布から木枯紋次郎の爪楊枝(つまようじ)まで、シンデレラの靴からヘビーメタルのじゃらじゃら鎖まで、いずれもフェチであり、フェティシュなのである。

フェチには高邁なフェチも俗なるフェチも、思想のフェチも不正のフェチも、アートなフェチも危ないフェチもある。そこが際物たるゆえんで、ときに禍々(まがまが)しい。

ミラン・クンデラ(360夜)は『別れのワルツ』で男のズボンの中のフェチを描いていたけれど、マヤコフスキーは雲にズボンをはかせ、アンリ・ボスコは『ズボンをはいたロバ』をもって、かえって子供たちにさえ異物がどのようにも出現することを教えた。

際物ではあるけれど、実はフェチとの邂逅は気分がとても安心する。ポール・ゴーギャンはシーツ、毛布、枕カバーをいつも夫人に送るように手紙を書いていた。好きな寝具が身近にないと安心できなかったのだろう。誰にだって手放せないライナスの毛布があるわけなのだ。

人それぞれ、いろいろのフェチ。寺山修司(1197夜)は「ぼくは日本語フェチなんだよ」と言っていたし、数年前のことだが、杉本博司(1704夜)は「60歳をすぎてからラブドール・フェチになったんだよ」と笑っていた。ラブドールとはよくできたダッチワイフのことだ。

フェチをめぐる思想研究は、ヨーロッパにおいてはいまさらながらの話だが、西アフリカの呪物を調査したド・ブロス(1765夜)を嚆矢に、マルクス(789夜)とフロイト(895夜)をへて、文化人類学や記号論や芸術論において縦横に語られ、ときに思想史を抉るような角度から何度も議論されてきた。われわれもその恩恵に浴してきたところだがどういうわけか日本のフェティシズム研究はかなり遅れたのである。

やっと先端を開いたのは栗本慎一郎(843夜)、丸山圭三郎、今村仁司(1370夜)あたりだったろうか。ぼくが知るかぎり、栗本が「現代思想」1978年7月の「フェティシズム」特集号に「貨幣のエロスとフェティシズム」を書いたのが最早期のフェティシュ論のハシリだったように憶う。同じ号で今村はモーリス・ゴドリエの「商品経済、フェティシズム、魔術、科学」を訳出していた。

それでもこれらはようやくフェチを正面切って話そうよという破れ目ができたという程度のことで、1984年、ソシュールの研究者であった丸山が『文化のフェティシズム』(勁草書房)や2年後の『フェティシズムと快楽』(紀伊国屋書店)を刊行するまでは、あいかわらずおっかなびっくりしている思想情況だったとおぼしい。丸山のものはやや粗雑な議論ではあったが、文化の本質やコミュニケーションの本質がフェティシズムにあることだけは、はっきり告げていた。

90年代になって、石塚正英が『フェティシズムの思想圏』『フェティシズムの信仰圏』(世界書院)、および『「白雪姫」とフェティシュ信仰』(理想社)を連打して、社会思想というものはたいていフェティシュにつくられてきたという見方をぶちまいた。立正大学出身で、東京電機大学の理工学部で教えていた文化史学者で、変わり者だなと思っていたが、フェティシズム研究で文学博士号をとったと聞いたときはちょっと嬉しくなった。

その後、石塚は『歴史知とフェティシズム』(理想社)を書いて、歴史が知になるのは歴史事実にひそむフェティシュが作動したからだと説いた。ただし石塚も切歯扼腕しただろうけれど、ほとんど読まれていないのではないかと思う。評価する者もいない。しかし「白雪姫」にひそむフェティシュの社会思想史を掘り出したのは、石塚なのである。

まあ、日本思想状況というもの、少数者におっかなびっくりの傾向があるのだが、仕方ない。とくに原典の翻訳が遅れていると、火が点かない。なにしろド・ブロスの『フェティシュ諸神の崇拝』(法政大学出版局)やポール=ロラン・アスンの『フェティシズム』(文庫クセジュ)が日本語になったのが、なんと2008年なのである。85年に執筆されていたウィリアム・ピーツの『フェティッシュとは何か』(以文社)は2018年だ。

これでは気合が入らないだろう。わずかに気概をもってとりくんだ堀江宏樹の『フェティシズムの世界史』(竹書房)など、めずらしい刊行物だった。

日本でフェティシュやフェティシズムが無視されていたのかというと、むろんそうではない。江戸川乱歩(599夜)や谷崎潤一郎(60夜)を嚆矢に名だたるフェティシストがいくらでも巷間にいた。

だいたい俳諧や浮世絵や茶の湯はフェチがなければ成り立たない。永井荷風(450夜)などは預金通帳フェチでもあった。ただこういうことが思想されてこなかったというだけだ。

フェチの心理研究はずっと続いていた。とくにクラフト=エビングやフロイト(895夜)のフェティシズム分析をどのように日本人に移籍させるかということについては、多くの先駆的精神医学者が苦労した。

歪んで伝わってもいった。クラフト=エビングの名著『性的精神病質』が呉秀三の弟子の黒澤良臣によって『変態性慾心理』と訳されて紹介されたことは、その後の日本のフェティシュ現象の多くを「ヘンタイ」にさせていったことなど、その典型だ。

そうかと思えば、夢野久作(400夜)の『ドグラ・マグラ』や埴谷雄高(932夜)の『死霊』のように、脳の本来の活動にフェティシュの動向を嗅ぎとる作家がいたことも特筆される。『あるす・あまとりあ』(あまとりあ社→河出文庫)で生活を性活にしてみせ、古事記をセクソロジーで解読してみせた高橋鐡という稀代の性学者もいた。

ぼくが最初に思想としてのフェティシズムを感じたのは油彩画家の中村宏による。中村は稲垣足穂(879夜)のAO機械学を「口のマルクスを肛門のフロイトにつなげた画期的な思想」と捉えて、自身『呪物記』(1973 大和書房)を著した。これはかなり早いフェチ宣言だった。

中村は一つ目女学生のセーラー服を好んで描く特異な画家としても知られているが、いま、ブルセラ・フェチを擁護する思想に中村宏ほどの呪物論が込められているものは、ほとんどない。

そのほか澁澤龍彦(968夜)や種村季弘がもたらしたヨーロッパのフェティシュ紹介や希覯本案内、荒俣宏(982夜)や浜松の鴨江ヴンダーカンマ―館などが告知しつづけた珍奇骨董趣味の数々、三崎書房の「えろちか」からペヨトル工房の「夜想」に及ぶ耽美探究誌の編集力などが、日本のフェチの細部を支えていたのも忘れがたい。

ヘンタイの流行についてはいちいちふれないが、あえてヘンタイ収集を続行しつづけた潜行者もいた。なかでノイズ・ミュージシャン(メルツバウの主宰者)で菜食主義者でもある秋田昌美のエロティック・コレクションと、デザイナーであって淡々たる陶芸作家でもある大類信のビザール・コレクションが、群を抜いて異彩を放っていた。大類の初期の仕事には赤坂真理がかかわっていた。ただし、これらもまた異常性欲を喧伝していると誤解され、ヘンタイ扱いされていた。残念至極なことである。

こんなふうに日本ではフェティシズム研究の偏向と体たらくとフロイト一辺倒が長らく続いていたのだが、最近になってついにこの貧しさをアカデミックに突破する試みが出てきた。今夜はそこを紹介する。

京大で南アジア人類学とジェンダー学を教えている田中雅一(まさかず)が、2009年から十年近くにわたって準備執筆編集した「フェティシズム研究」というシリーズがある。多くの研究者や執筆者が参加して、『フェティシズム論の系譜と展望』『越境するモノ』『侵犯する身体』という3冊シリーズになった。京大人文研での64回の研究会、68人の報告にもとづいているらしい。

全部が全部おもしろいというわけでないし、ぜひとも紹介したいというものばかりでもなく、また学術のロジックに捕らわれているものも少なくないのだが、いまのところフェティシズムの検討では最も広く展望しているシリーズなので、関心がある者にとっては必見の3冊だろうと思う。今夜はそのごくごく一部の興味がおもむいたところをかいつまむ。

1冊目の『フェティシズム論の系譜と展望』は、系譜・展望・総論というわりには網羅的ではない。深くもない。それでも宗教の中のフェティシュ、精神分析学が見たフェティシズム、「もの」とフェティシズム、幻想化するフェティシュ、マジカルリアリズムとしてのフェチ、フェティシュの存在学の可能性などという窓が設けられていて、フェチの思想の傘が大きく開いていることを見せる。

目にとまった指摘や言及としては、カルヴァン神学の偶像崇拝論に神が人間に「宗教の種」を植え付けたという見方があったこと(村上辰雄)、「偶像」とその「抹消」の関係にはひょっとしたら否定神学が響いているかもしれないという指摘(佐藤啓介)、クラフト=エビングの日本化のプロセスこそが日本的フェティシズムの文化圏の土壌をつくっただろうという分析(斎藤光)、キッチュ(=まがいもの・いかもの)を考現学することが日本的フェティシュの特色を拾い上げるだろうというアプローチ(伊藤遊)、ビネの精神医学と中米先住民マプーチェの民族誌とマゾッホとブニュエルの映像哲学を結び付けたユニークな論考(箭内匡)、マイケル・タウシッグの人類学にポランニー(1042夜)、フレデリック・ジェイムソン、ホミ・バーバ、ジジェク(654夜)の議論を絡めてマジックリアリズムとしてのフェティシュを説いたもの(春日直樹)、親密性(intimacy)からフェティシズムとジェンダーの共在性を重ねてフェティシュの現象学や存在学の可能性をさぐった試み(青木恵理子)などが印象にのこった。

なかでも中谷礼仁の「セヴェラルネス」(=いろいろ性・たくさん性)を媒介にして、ラトゥール(1766夜)の「ファクティシュ」とアフォーダンス理論とチクセントミハイのフロー体験仮説をつなげようとした論考(足立明)は、ファクティシュとしての仏教とエイジェンシーとしての仏教徒の議論にまで及んで興味深かった。

2冊目の『越境するモノ』は、マテリアルな聖なる遺物や象徴が「もの」(モノ)としてスピリチュアルに見つめなおされる理由の探索から始まって、歴史的な作品や個人の表現行為物が博物館に展示されると見え方が変わる意味、アーティストとフェティシズムの関係、ガンプラ(ガンダム・プラモデル)が発揮するフェティシュまでが、あれこれ語られる。

多くの事物はその発生事情の個々のアリバイを離れて越境すると、しばしば強力なフェティシュを発揮する。そこで田中は本書を『越境するモノ』とするにあたっては、①モノは空間と時間を移動して動静を変える、②フェティシュは特有のエイジェンシーを発揮するので、モノとヒトの領分を侵犯して新たな社会関係を創出している、③フェティシュ研究は物質文化研究を越境するだろう、という3つの意味をこめたと書いている。

田中はまた序章で、アルフレッド・ジェネの『アートとエイジェンシー』(未訳 1998)を紹介して、アートがもたらす文化人類学が「フェティシュの出現」を説明しうることを、たいへんうまく解説した。ジェネはアート行為にまつわるアーティスト、プロトタイプ、インデックス、レシピエントの4つの作用に注目して、一個のハイヒールが革から靴へ、足から靴へ、靴からハイヒールへ、事物から商品へ、商品から持ち物へ、持ち物からアートへ、アートからアート商品へと変節していくプロセスに光をあてたのだが、田中はそこにエイジェント(なんらかの結果を引きおこすモノとヒト=行為主体)とペイシェンス(なんらかの作用を受けるモノとヒト=鑑賞者)が、事物にくっついていたインデックス(指標=消費やアート作品)をフェティシュに審級させる作用がありうることを強調したのだ。

ハイヒールがアート・フェティシュになることについては、ぼくにもまざまざとした体験がある。東京でのギイ・ブルダンによるコマーシャル撮影の相談にのったときのことだ。

写真の魔術師といわれ、シャルル・ジョルダンの靴のフェティシュな広告写真で一世を風靡したギイ・ブルダンが、ハイヒールの撮影を東京のホテルの大広間ですることになり、ぼくは彼がほしがった六曲一双の山水屏風を用意する役だったのである。

ところが赤いハイヒールを山水屏風の右端のほうに置き、少し暗めのアカリを決めたところまではよかったのだが、そこでギイが「何かが足りないなあ」と言い出した。いろいろ話してみると、大きな犬がほしいらしい。それもボルゾイがいいと言う。八方に手を尽くして脚の長い大きなボルゾイがスタジオにやってきた。アカリが増強され、ボルゾイがわっせわっせと歩きだし、赤いハイヒールに向かっていって、そこでスローシャッター気味の大型カメラがバシャッ。すばらしい靴フェチ写真が誕生した瞬間だった。

ベンヤミン(908夜)は「写真などの複製物には本物がもつアウラがなくなる」と言ったけれど、これはまちがいだった。ヘルムート・ニュートンやギイ・ブルダンは写真にこそフェティシュのアウラをみごとに出現させるのである。

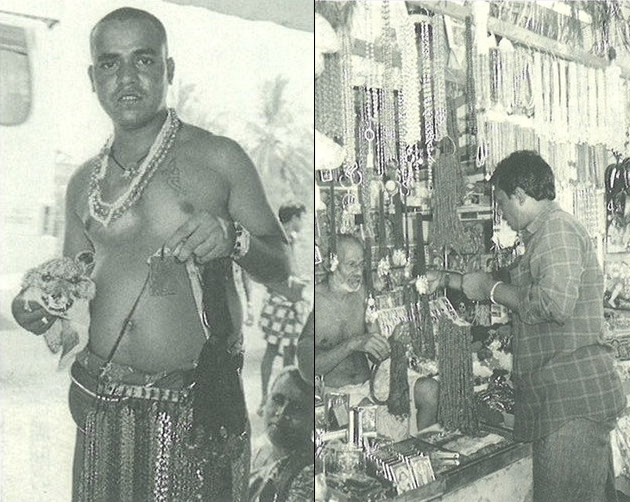

では、2冊目を少々かいつまんでおく。第1章ではド・ブロスが注目した西アフリカのフェティシュについて、主にウィリアム・ピーツとデヴィッド・グレイバーの議論が紹介されるのだが(石井美保)、ぼくはピーツの『フェティッシュとは何か』(以文社)程度の分析はありきたりでおもしろくないと思ってきたので、グレイバーにもっと焦点をあててほしかった。グレイバーは「フェティッシュとは構築中の神である」と喝破した人類学者だが、アナーキーが何たるかもわかっていた。フェティシュ論にはアナキズムも必要なのである。

第2章のスワミー・ヴィヴェーカーナンダの議論を中心においた「リンガとファルス」は、読んだほうがいい(田辺明生)。これまでリンガ・ヨーニ(男根と女陰の接合オブジェ)はファリック・シンボルとしてシヴァ神と女神パールヴァティに肖(あやか)った男女合体の賛美装置とみなされてきたのだが、実は「女陰に生えた男根」のイコン的表象だったというのだ。きっとこのほうが当たっているように思う。

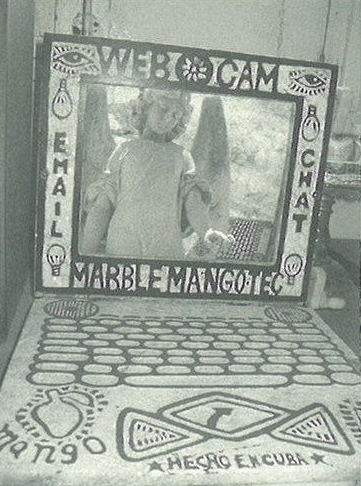

第4章はキューバのアーティストの活動を通してアートがコモディティ化するプロセスを浮き彫りにし(細谷広美)、第10章から13章まではコレクションされ、さまざまな博物館やギャラリーに展示された「もの」たちがフェティシュとしてどのように変貌するかを扱った。

事物がミュージアムに並んだり、ジオラマ化されたり模型化されたりすることや、商品として売り場に並んだりするという出来事には、興味深い問題がいくつも詰まっている。11章「博物館とフェティシズム」(窪田幸子)では、精神医学者の中井久夫(1546夜)のヒントにもとづいて、カナダやオーストラリアの博物館が原住民の日用品などを展示したとき、独特のフィロバティズムやオクノフィリアがおこることを追跡し、12章「性を蒐集・展示する」(田中雅一)では、それが秘宝館の性的表示になると「好奇」や「好事」や「珍品」というフェチに生まれ変わっていく経緯を、9章「本物をのっとる贋物」(岩谷彩子)ではフェイク(贋物)による展示やチート(偽計行為)による販売がもつ「大衆化されるフェチ」についてインドでの業者の実例を通してあきらかにした。

デイヴィッド・リンチの映画『エレファント・マン』が描いたように、珍しさや稀少性の提示や展示はときにして社会性をゆるがすことになる。

第10章「歴史の翻案」(田川泉)はスミソニアン博物館でのエノラ・ゲイの展示、ホーチミンのベトナム戦争証跡博物館の展示、ハノイのホアロー収容所の博物館化、シカゴのベトナム退役兵ミュージアムの事績展示などをめぐる物議をとりあげ、なにもかもがフェティシズムの標榜になるとはかぎらないという問題を抉っている。

「フェティシズムは秘密を暴くもの」とは一概に言えないのだが、隠された覆いが剥がされることも少なくない。またフェイクやチートが混ざらないと確固とした保証をすることもできない。そこには荻野昌弘が「零度の社会性」と名付けたものが走ることもある。すでにサラ・マッカートニーが『偽ブランド狂騒曲』(ダイヤモンド社)で「なぜ消費者は嘘を買うのか」と問うた問題が、フェティシズムには必ずつきまとうのである。

これらについては本書の論考のほかに、ゲオルク・ジンメル『秘密の社会学』(世界思想社)、青山吉信『聖遺物の世界』(山川出版社)、秋山聡『聖遺物崇敬の心性史』(講談社選書メチエ)、クシシトフ・ポミアン『コレクション:趣味と好奇心の歴史人類学』(平凡社)、マリタ・スターケン『アメリカという記憶』(未来社)、荻野昌弘『零度の社会』(世界思想社)、マーティン・ハーウィット『拒絶された原爆展』(みすず書房)、田川泉『公的記憶をめぐる博物館の政治性』(明石書店)、米川リサ『暴力・戦争・リドレス:多文化主義のポリティクス』(岩波書店)などが参照できる。

3冊目の『侵犯する身体』は、3冊のなかではフェチ感が一番伝わりやすい内容になっている。顔・美容・皮膚・手足・洋服・下着などの身体が積極的にかかわっているからだ。

かつて上野千鶴子の『セクシィ・ギャルの大研究』(カッパブックス)や『スカートの下の劇場』(河出書房新社)が上梓されたとき、ぼくはこれでやって従来の社会学のタガを外せる社会学者があらわれたと快哉を送ったものだが、それはいいかえればフェチも社会学になる権利を主張するようになったということでもあった。

実際、従来のデュルケムやウェーバーの社会学では身体はひどく周辺扱いされてきた。フッサール(1712夜)の現象学やベルクソンの記憶哲学でもそうだった。それが「間身体性」を重視したメルロ=ポンティ(123夜)の出現あたりから変わってきた。またメアリー・ダグラスの『汚穢と禁忌』(思潮社)あたりから変わってきた。

たんに身体が重要だというだけなのではない。それなら健康思想の隆盛となんら変わらないし、バランスのとれたエコロジカル・ボディが称揚されるだけになる。そうではなくて、身体的なるものに禁止や抑圧や歪曲がかかることを積極的に含めた身体哲学が浮上してきたのだ。

これをフェティシズムの視点から捉えなおすと、なんらかの「侵犯」(transgression)がおこっている身体がフェティシュな身体として、すなわち「侵犯する身体」として捉え返されてくる。田中は序章で、その侵犯には次の3つの視点が導入されるべきだろうと説いている。

①心身の非対称的な関係を批判的に捉えるため、理性中心の視点から離れて欲望を核とする見方をする。

②心身のまとまりを批判的に捉えるため、身体の切断あるいは断片化という視点を積極的に受け入れる。

③主体と客体の一方的な寛刑を批判的に捉えるため、誘惑という概念を導入する。

これは何が要求されている視点なのかというと、「二重の否認」によって身体とフェティシュの寛刑を捉えるということだ。フェティシズム思想の3大ルーツともいうべきド・ブロスによる宗教フェティシズム、マルクスによる商品フェティシズム、フロイトによる性的フェティシズムにあっては、正常な人間活動(キリスト教、労働、生殖と性行為)に生じた偏向や異常や偏重が誤認されて重視されていたことを、もう一度否認していくことで培われた見方が登場したのだった。

しかし、その「誤認の否認」は身体にまでは届いていなかった。本書はそこを「欲望」「切断」「誘惑」をもって、侵犯される身体を「侵犯する身体」に転じていくために分け入っていく。

体のフェチにまつわるだけあって、取り扱われた話題や素材は多様だ。皮膚に刺すタトゥー・刺青・タヒチのタイオなどのフェティシュ(桑原牧子)、韓国の美容整形の実情にひそむ文化拘束とフェティシュの関係(岡田浩樹)、ダムタイプの古橋悌二とブブ・ド・ラ・マドレーヌに焦点をあてたドラァグ・クイーンに見る触発フェチの開花(佐藤知久)、ラブドールやスーパードルフィーなどのダッチワイフがもつフェティシュ(西村大志)などが紹介される。

そのほか、マダム・タッソー蝋人形館の人気の秘密(妙木忍)、下着やランジェリーのフェチ(田中雅一)、ゴスロリのフェチ(小野原教子)、谷崎文学のフェチとマゾヒズムの関係(佐伯順子)、ボーイズラブとやおいのフェチ(藤本純子)なども逃さない。

これらで容易に見当がつくように、身体とはいってもナマばかりが強調されたり侵犯されるのではない。人形も衣服も、むろん髪形もボタンも靴もヘアピンも、れっきとした身体としてのフェチの領域なのである。それだけではない。このことはたちどころにフェチがサイボーグやロポットに、さらには電子画像や電子掲示板でのやりとりにも及ぶ。

第14章で押井守(1759夜)の『攻殻機動隊』や『イノセンス』のゴーストをめぐった「サイボーグに性別はあるか」(田村公江)、15章でSNSでのレスポンスにあらわれたフェチにこだわった「BBSの片隅で」(菊地暁)が、そのへんを話題にしておもしろい。

押井守にとってゴーストは生物でも非生物でもない。機械でも人間でもない。傷つきやすい存在者の個性に付加できるフラジャイルな装填概念として想定されたのがゴーストなのである。これはフェティシュの抽象化としては最も純度が高いものかもしれない。ところが『イノセンス』には、そのゴーストをコピーする「ゴーストダビング」という技術が登場したのである。ゴーストの複製量産だ。おそらく草薙素子はこれを「二重の否認」にもちこむにはどうするかと悩んだのだろう。

といったことを考えてみると、フェティシュの極みにはいったい何があるのかというほうに向かってみたくなる。

京大の菊地は巨乳画像掲示板サイト(BBS)を追跡して、そこに印刷媒体から画像を取り込むスキャニストたちがいることに驚き、かれらのコミュニケーションがどのようなものになっているかを追跡したようだ。これが読めば読むほど、まことに変なのだ。

スキャニストが字消し(GKC)や本物志向をもつレタ職人化していることはともかく、そうして加工修正された巨乳アイドルや水着アイドルがネット上で高速に交わされると、そこにさまざまなレスが付いて、たちまち独自のフェチ交換コミュニティを形成していくのが驚きなのだ。菊地はそこに異様な「つなぎ意識」を認め、この勝手なフェティシズムの独壇場に呆れるのである。

いや呆れるのはぼくのほうであって、菊地は呆れていないのかもしれないが、この話題、とても微妙なニュアンスで進行するので、要約がしにくい。詳しいことは本書を読んでもらうのがいいだろう。ぼくとしては「侵犯する身体」が「電子画像萌え」で結ばれているところが、大いに気にいったのだった。

以上、いささか懐旧や注文を交えての大急ぎの案内になってしまったが、本書3冊が今日の日本のフェティシズム研究の現状を知るにはもってこいのものだったことには変わりがない。全般としては編者の田中が狙ったレベルに達しているとは思えなかったけれど、ここからは一気に新たなフェティシュ論の数々がインタースコアしていくだろう。

ぜひともウィリアム・ピーツ程度でとどまっていてほしくないし、できれば人類学の目盛りを意識しすぎているのもやや億劫である。カルスタ(カルチャースタディーズ)が先行するのでいいけれど、着地するのはもっと新たな存在学やオブジェクト論の地平であっていいのではないかと思う。

VRやARやALがつくるフェティシュや、脳科学や心身問題にかかわるフェティシュについても、そろそろ切り込んだほうがいいだろう。いまのところ脳科学はフェチにはお手上げだがクオリアにもフェチがあるはずだから、そのうちフェチの分子言語も想定されるようになるにちがいない。

しかし最も大事なフェチ論は「フェティシュを思想するフェチ」とは何かということなのである。この見方には、ヴィトゲンシュタインが気にしたトートロジーを超えていく可能性があるように思われる。

⊕『フェティシズム論の系譜と展望』『越境するモノ』『侵犯する身体』⊕

∈ 著者:田中雅一

∈ 訳者:荒金直人

∈ 装丁:近藤みどり

∈ 発行所:京都大学学術出版会

∈ 発行者:勝又光政

∈ 印刷・製本:中央製版印刷

∈ 発行:2009年3月6日

⊕ 目次情報 ⊕

『フェティシズム論の系譜と展望』

∈∈ はじめに(田中雅一)

∈∈ 序章 フェティシズム研究の課題と展望(田中雅一)

∈∈ 第Ⅰ部 フェティシズム研究の系譜

∈ 第1章 宗教としてのフェティシズム

近代「宗教」概念理解への一つのアプローチ(村上辰雄)

∈ 第2章 モノを否定する、モノが否定する

現代キリスト教形象論からみた「否定的」フェティシズムの可能性(佐藤啓介)

∈ 第3章 精神分析学からみたフェティシズム

フロイトは何を発見したか(新宮一成)

∈ 第4章 「性的フェティシズム」概念と日本語文化圏

呉秀三・谷崎潤一郎による「性的フェティシズム」の具現化まで(斎藤光)

∈∈ 第Ⅱ部 フェティシズムとモノ研究

∈ 第5章 モノ愛でるコトバを超えて

語りえぬ日常世界の社会的実践(大西秀之)

∈ 第6章 人とモノのネットワーク

モノを取りもどすこと(足立 明)

∈ 第7章 モノをめぐる実践のトポロジー

タイの機械技術からみた「人間のフェティシズム」批判(森田敦郎)

∈ 第8章 考現学における断片化と再構築

〈キッチュ考現学〉における風景の蒐集(伊藤遊)

∈∈ 第Ⅲ部 フェティシズム研究の展開

∈ 第9章 平和のフェティシズム考

文化的フェティシズム批判(松田素二)

∈ 第10章 フェティッシュとマジカルリアリズム

タウシッグの著作をめぐる覚え書き(春日直樹)

∈ 第11章 事物との濃密で幻想的な関係

存在論的テリトリー論に向けて(箭内匡)

∈ 第12章 親密性と身体

フェティシズム現象と人類学の地平(青木恵理子)

∈∈ あとがき(田中雅一)

∈∈ 索引

『越境するモノ』

∈∈ はじめに(田中雅一)

∈∈ 序章 越境するモノたちを追って(田中雅一)

∈∈ 第Ⅰ部 フェティッシュとであう

∈ 第1章 呪物の幻惑と眩惑(石井美保)

∈ 第2章 リンガとファルス

フェティシズムの植民地主義からの解放のために(田辺明生)

∈ 第3章 装飾のフェティシズム

東アフリカの衣服カンガの誕生をめぐって(金谷美和)

∈ 第4章 コモディティ化するフェティシズムへの挑戦

社会主義国キューバのアーティスト、コロニアリズム、グローバル市場(細谷広美)

∈∈ 第Ⅱ部 フェティッシュをしんじる

∈ 第5章 変奏される伝説、転置するフェティッシュ

奇跡をめぐる欲望が生み出す人・モノ・場所(藤原久仁子)

∈ 第6章 モノ化する「運命」

西アフリカ・ベナン南西部の宗教実践(田中正隆)

∈ コラム1 フェティッシュ・メーケット瞥見——トーゴでの体験から(鈴木正崇)

∈ 第7章 聖なる複製・商品の信仰空間

イスラームの聖遺物とフェティシズム(小牧幸代)

∈ コラム2 大量生産された神像や宗教画を祀る

インドにおけるヒンドゥー教徒の家庭内礼拝をめぐって(木下彰子)

∈ 第8章 複製化し、増殖するブッダ

韓国仏教の物質化、ポップカルチャー化と忍び込むフェティシズム(岡田浩樹)

コラム3 モノと図譜と知識人、あるいは日本近世のフェティシズムの構造(上杉和央)

∈ 第9章 本物をのっとる贋物

インドにおける小生産物がかきたてるフェティシズム(岩谷彩子)

∈∈ 第Ⅲ部 フェティッシュをあつめる

∈ 第10章 歴史の翻案

合衆国における博物館コレクションの政治性と象徴性(田川泉)

∈ コラム4 武器を欲望する人々

広島県呉市における戦艦大和の展示をめぐって(福西加代子)

∈ 第11章 博物館とフェティシズム

秘匿と開示をめぐる地域博物館の抵抗と交渉(窪田幸子)

コラム5 近代天皇制の「秘匿性」と御物(高木博志)

∈ 第12章 性を蒐集・展示する(田中雅一)

∈ 第13章 収拾のつかない蒐集(長尾晃宏)

∈ 第14章 ガンプラというフェティシズム

モノと物語の相互作用(川村清志)

∈∈ あとがき(田中雅一)

∈∈ 索引

『侵犯する身体』

∈∈ はじめに(田中雅一)

∈∈ 序章 侵犯する身体と切断するまなざし(田中雅一)

∈∈ 第Ⅰ部 身体をかたどる

∈ 第1章 皮膚をまさぐる視線

一八、一九世紀タヒチ社会における他者認識にみるフェティシズム(桑原牧子)

∈ 第2章 韓国社会における身体の商品化とフェティシズム

美容整形の流行と新生殖補助医療技術をつなぐもの(岡田浩樹)

∈ コラム1 ゼウクシスのひそみ(岡田温司)

∈ 第3章 ドラァグ・クイーン

触発するフェティッシュあるいは最も美に近い創造物としての(佐藤知久)

∈ 第4章 「人体模倣」の現在 (西村大志)

∈ 第5章 観光化する複製身体

マダム・タッソー蝋人形館をめぐって(妙木忍)

∈∈ 第Ⅱ部 身体をつつむ

∈ 第6章 布とフェティシズム

インドネシア・東ヌサテンガラ州の絣織の考察をとおして(青木恵理子)

∈ 第7章 袈裟の裂に対するフェティシズム

金襴袈裟と糞掃衣の裂をめぐって(松村薫子)

∈ 第8章 ファッション・フェティッシュ・ファケーレ(フィロメナ・キート:藤原久仁子訳)

コラム2 文化フェティシズムと欲望される身体(成実弘至)

∈ 第9章 ふわふわの訳

ゴシックロリータ・ファッション(小野原教子)

∈ 第10章 ランジェリー幻想

官能小説と盗撮、格子写真(田中雅一)

∈ コラム3 お札とハイヒール(大浦康介)

∈∈ 第Ⅲ部 身体をえがく

∈ 第11章 谷崎文学におけるフェティシズム

フロイトとマゾッホを超えて(佐伯順子)

∈ 第12章 初期映画と身体

フェティッシュとしての表象された身体(森村麻紀)

∈ 第13章 「やおい」の男性表現にみる女性の欲望の現在

女性とフェティシズムについて語りはじめる前に(藤本純子)

コラム4 侵犯されるカラダとココロ——アダルトビデオにおける「フェティシズム」(花房観音)

∈ 第14章 サイボーグに性別はあるか?(田村公江)

∈ 第15章 〈BBS〉の片隅で

身体、書物、インターネット(菊地 暁)

∈ コラム5 これは愛ではない(立木康介)

∈∈ あとがき(田中雅一)

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

田中雅一(たなか・まさかず)

1955年和歌山市に生まれる。ロンドン大学経済政治学院(LSE)博士課程学位取得。国立民族学博物館助手を経て、現在、京都大学人文科学研究所教授。大学院人間・環境学研究科(文化人類学)担当。専攻、社会人類学、南アジア民族誌。著書Patrons,Devotees and Goddesses:Ritual and Power among the Tamil Fishermen of Sri Lanka(New Delhi:Manohar,1997)『供犠世界の変貌——南アジアの歴史人類学』(法蔵館2001)『暴力の文化人類学』(編書、京都大学学術出版会1998)『女神——聖と性の人類学』(編著、平凡社1998)『ジェンダーで学ぶ文化人類学』(共編著、世界思想社2005)『ミクロ人類学の実践』(共編著、世界思想社2006)。