父の先見

紀伊国屋書店 1980

Micheal Polanyi

The Tacit Dimension 1966

[訳]高橋勇夫

われわれはあまりにも安直に「発見」(discover/finding)ということを取沙汰してきたようだ。天才やひらめきや努力が発見をもたらしたとみなしすぎてきた。発見的手法のことを「ヒューリスティクス」(heuristics)というが、このことについても漠然とアプローチしすぎた。

コロンブスは地球が丸いことを知っていて、アメリカ大陸の一端に辿りついたのではなかった。メンデルは遺伝法則の知識を獲得するためにエンドウマメを掛け合わせたのではなかった。アインシュタインは特殊相対性理論のあとに重力理論たる一般相対性理論の可能性がやってくるとは考えていなかった。

にもかかわらず、コロンブスもメンデルもアインシュタインも、自分が果たしたことをあとから振り返ってつなげることができた。なぜ、そうなったのか。ここが重要だ。これらの認知的な出来事には「不意の確証」(surprising confirmations)というものがはたらいたのである。

発見は、現行の知識が示唆する探求可能性によってもたらされることが多い。しかしながら、その発見への手続きには予想のつかなかったことや検証しにくいことが交じっていることも少なくない。マイケル・ポランニーはそれを「暗黙知」(tacit knowledgeあるいはtacit knowing)と名づけた(ポランニーの名は最近ではポラニーと表記するほうが多いが、ここでは本書に従った)。

最初に誤解を解いておいたほうがいいと思うので言っておくけれど、暗黙知とは意識の下のほうにあるために取り出せなくなっているぼんやりした知識のことをいうのではない。下意識に隠れ住んでいる知のことではない。どうも一部の経営学者たちがそういう見方を広めたようで、誤解が広まった。

パン屋の職人がパン生地をこね、それを独特の焼きかげんでパンにしているようなばあい、その職人的な「おいしさの知」のようなものを暗黙知と名づけたがるようだが、これもおかしい。料理人の味付けの技能が暗黙知なのではない。その「知」をコンピュータに入れてシステム化しようとしても、なかなかそのアルゴリズムやプログラムにならない知が暗黙知というわけでは、ないのである。

そうではなく、ポランニーの言う暗黙知とは科学的な発見や創造的な仕事の作用に出入りした知のことなのである。思索や仕事や制作のある時点で創発されてきた知が暗黙知なのだ。端的に言うなら創発知とか潜在知とか、さらにわかりやすくしたいのなら暗黙能とか潜在能と見たほうがいいだろう。

しかし、ポランニーは暗黙知を安易には語らなかった。あとでわかると思うが(ぼくの説明によって)、ポランニーにとっての暗黙知は「方法」そのものなのである。知識に方法が従属するのではなくて、方法そのものが知識であるような、そのような脈絡が知識にひそんでいることを提言したのである。

脱批判哲学をめざした『個人的知識』(ハーベスト社)という分厚いポランニーの講義録がある。一九五一年から二年間にわたったアバディーン大学での講義をまとめたもので、長尾史郎さんが訳した。

カントールの集合論、フレーゲの概念記法、マッハの等価原理、アインシュタインの相対論、パウリの排他律、ゲシュタルト心理学、マカロックの神経方程式などの成果に淡々とふれながら、科学の思想あるいは科学的思索の特質と限界を縷々のべたうえで人間の学習の本質を暗示したもので、たいへん味がある。ポランニーの科学批評の水準がホワイトヘッドに近いということも伝わってくる。たとえば、「科学は観察の拡張であり、技術は制作の拡張であり、数学は理解を拡張したものである」といった指摘など、なかなか言えるものではない。

このなかでポランニーが強調していることは、われわれの知識のほとんどすべては言語的な作用によって編集構成されているということ、その言語的な作用の大半がアーティキュレーション(分節性)によって構成されているということ、しかしながらこの言語的分節をもってしても解明できないような知識のあり方がわれわれのどこかに潜在していて、その潜在性の出入りによってこそ表立った言語的分節も成り立っているのではないかということである。

このアーティキュレーションの奥の潜在的な知のようなものが「暗黙知」なのである。こうした「暗黙知」のイメージがピンとくるには、以上のような「不意の確証」に出会っておく必要もあるし、いくつかの境界条件を知っておく必要もある。また「創発」(emergence)がどのようにおこるかを知っておく必要もある。創発とは、それまでの思考のプロセスや実験のプロセスからは想定できなかったことがおこることをいう。

マイケル・ポランニーが生涯をかけて何をしたかといえば、「発見とは何か」ということを研究した。だれしも発見に敬意を払い、発見の結果に驚異をもつものではあるが、発見とは何かということをなかなか研究しようとはしてこなかった。

発見についての問題は「知ること」(knowing)と「在ること」(being)とのあいだに、どんなつながりが作用しているのかということだ。このあいだが何らかの方法でスパークするようにつながったときが、発見がおこったときなのである。では、この二つのあいだを埋めるものは個人の能力なのか、時代の要請なのか、研究グループの相互刺激なのか、それとも孤立との闘争なのか、謙虚な態度なのか、どうしようもない我欲なのか、それとも直観のようなものなのか。これらはたいていは定めがたいもの、決めがたいものになっている。

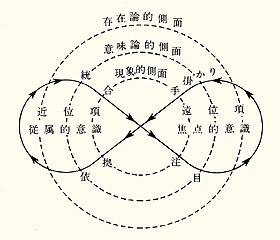

ポランニーは発見のプロセスを研究するにつれ、しだいに「知ること」(知識)と「在ること」(存在)のあいだには共通して「見えない連携」のようなものがはたらいていることに気がついた。

子どもたちは「見えない連携」にめっぽう強い。知らないことがおこっても、それがティンカー・ベルやとなりのトトロのしわざだとわかる。けれども大人たちには、知らないことはないものなのである。しかし、そうではないのではないか。われわれにひそむ想像力や創造力も、そこに「見えない連携」を発見しようとしているのではないか。ポランニーはそこを考えた。

最初にヒントを与えたのは文化人類学の先駆者レヴィ゠ブリュールの研究である。レヴィ゠ブリュールは未開部族の原始的精神機能を先行的に研究していて、そこに個人の感情ないしは動機が外界の出来事としばしば同一視されていることを指摘していた。感じていること、ないしは知っていると感じられる事柄が、たいてい外の出来事の何かとつながっているのだ。レヴィ゠ブリュールはこれを、あまりうまい用語ではないけれど、とりあえず「参加」(participation)と名付けた。

ポランニーはこのことをヒントに現代社会においてもこのような「同一視」「参加」あるいは「連想」が生きているだろうことを確信し、これを「ダイナモ・オブジェクティブ・カップリング」(dynamo-objective coupling)と名づけたのである。うまい訳語はないが、「動的対象結合」といったところだ。

ついでポランニーは、このダイナモ・オブジェクティブ・カップリングが自分の所属する科学研究の明日のなかでおこるかどうかを考えていった(ポランニーは最初はずっと科学研究に従事していた)。そこにはポランニーの境遇が関与した。ポランニーが暗黙知の作用に気がつくのは、ポランニー自身の科学研究の現場に対する洞察が必要だったのだ。

一八九一年にブダペストで生まれたポランニーは、その生涯のあいだずっと、ヨーロッパの分解と擬似統一と北米との乖離とを観察しつづけた。その観察の足元で自分が生まれた国はいくつもの亀裂を広めている。二重帝国ハンガリーに生まれたということは、そういうことなのだ。

ポランニーはそれとともに、当時の世界のパワーをアメリカと二分していたソ連の科学技術主義の思い上がりにも目を注いでいた。とくに一九三五年前後に、ソ連に招かれてブハーリンと接触したことは、ポランニーに大きな疑問と課題を突き付けた。ミハイル・バフチンのばあいもそうなのだが、当時のソ連アカデミー思想の驀進と狂信と接触することは、西側の思想家や科学者には想像のつかないほどの軋轢と抵抗と反発をもたらした。

ポランニーにもそのことがおこる。ソ連指導の共産圏にいる科学者にとって、自分がどこの国に育ち、どの政治体制に組み入れられたかということは、たちまち科学がめざす真理の方針をどう決定するのかという問題になる。

この問題は科学の本質に関係がないようでいて、科学の進路をゆさぶるかなり根の深いフィルター問題なのである。日本では広重徹や村上陽一郎や中山茂などのごく一部の科学史家しかこの問題に言及しないけれど、実は科学にはもともと「イギリスの科学」「アメリカの科学」「イスラムの科学」という峻別がはたらいている。むろん「日本の科学」というものもある。寺田寅彦、岡潔、湯川秀樹、多田富雄にはそういうものが脈動していた。

ただ、この国家や民族にまつわる科学の問題とどう向きあうかはむずかしい。むしろその問題をバネに、科学にひそむもっと重要な訴求力をあからさまにするという方向に自分を駆りたてるほうがいいときも多い。ポランニーのばあいがそうだった。あれこれの民族的で政治的で、かつ心理的な事情をこえて、「真の創造性とは何なのか」ということを追究するのがポランニーの生涯の研究テーマとなったのである。

その反面、ポランニーにはずっと民族政治問題と現代国家問題が襲っていたようだ。ここではふれないが、ポランニー後期の思想を綴ってきわめて興味深い著書となっている『知と存在』(晃洋書房)を読むと、ひとつにはニヒリズムを凌駕することが、もうひとつには一九五六年のハンガリー革命をどう受けとめるかということが、この科学者の最大のハードルになっていたということがよく伝わってくる。ちなみに実兄が経済人類学を組み立てたカール・ポランニーである。

話を戻して、こうした支配と亀裂の只中の境遇にいたポランニーが「発見とは何か」あるいは「創造性とは何か」ということを研究していくなかで、ダイナモ・オブジェクティブ・カップリングの作用の次に見えてきたことがあった。

それは発見に必要なこと、とりわけ科学的発見に必要なこととは何かという問題だ。いくつもの事例を検討してポランニーがそこに見いだしたのは、推測するためのアート(技芸)感覚、未知のものを見るスキル(技能)、それが妥当である(レリバンス)と判断する標準性、この三つであった。アート、スキル、レリバンスとは、いいかえれば推理を進める方法、未詳に分け入る方法、妥当性に気がつく方法ということになる。ポランニーはこの三つが交差して発見の歯車になっていると考えた。

これで少しは見当がついただろうが、ポランニーは技能のなかにこそ、のちの創発を喚起する方法が芽生えていると見通したのである。一般には、技能は対象に向かって行使され、その技能を借りて発見に到達するとおもわれているのだが、そうではなく、その技能を行使しているプロセスが次の発見をよびこみ、発見をよびさます秘密をもっていたのである。

すなわちポランニーは、発見は「対象知」(knowing what)によっておこるのではなく、「方法知」(knowing how)によっておこるにちがいないとみなしたのだ。もっというのなら、ある個人の知識の総体のなかでその知を新たな更新に導くものは、その知識にひそむ方法知ではないかということなのである。その方法知がアート、スキル、レリバンスで組み立てられていると見たのだ。

次に進むべきなのは、こうした発見を構成する作用因や方法知がどのように創造や創発にかかわったかを仮説することである。

この検証にはさすがのポランニーも苦労している。ぼくも本書だけではなく、いくつかの著書を読みくらべてあれこれノートを取ったことがあるのだが、この「方法」と「創造」をつなぐ仮説については、どうも一貫した記述がなかった。極端にいうのなら、ポランニーは「方法を自覚することが創造なのだ」と言っているばかりなのである。仮にそうだとしても(まさにそうだろうが)、これではそのプロセスはわからない。ただし、それらを通してわかったことがあった。ポランニーは、創発のプロセスについての仮説は一様な記述ではあらわせないと言いたかったのだろうということだ。

こうして、冒頭にあげた「不意の確証」の介入を認めるという立場が出てくるわけである。また、「適用の失敗」が方法のディープレベルをよびさますということに着目していくようになるわけだ。不意は発見の父であり、失敗は成功の母なのだ。

何が「不意の確証」になるかだなんて、もともと検証も論証も不可能なことである。コロンブスにはアメリカ大陸の知識はなかったのだから、コロンブスの航海術にはアメリカはない。コロンブスにあったのはインドであった。アインシュタインは他の科学者と同様に地球のまわりにエーテルの風が吹いていると考えていたのだから、それを確認するための科学を作り出そうとしていたとしても、エーテルの風を不要とする科学を作ろうなどとは考えていなかった。しかし、マイケルソンとモーリーはエーテルの風は吹いていないと確証した。アインシュタインの適用は失敗したのである。その失敗がまったく新たな科学的世界像を生んだのだ。

これらの一連の流れから何を学ぶべきなのか。あらかじめ未知の対象がそこに設定されていなかったからといって、その設定のために使われた方法によって、設定されていなかった新たな知を生み出すということがありうるということだ。もうすこしわかりやすくいえば、ある種の設定されたプログラムからは、そのプログラムのために使われた方法によって新たな知が生じてくることがありうるということだ。

暗黙知が創発するとはこのことをいう。そのトリガーを引くのは、対象知ではなくて方法知である。ポランニーの研究はこのことを説明するために、相対性理論から熱力学までの例をあげ、譜面からタッチの感触を読み取るピアニストや、未知の昆虫に出会える場所にアタリをつける採集者の例を通して、暗黙知の様子を何度も何度も言いかえることだったのである。

もっと詳しくポランニーの研究ぶりを紹介してもいいけれど、このくらいにしておこう。ぼくのばあいは、ポランニーを読んでしばらくたって、これは「編集的な創発知」の秘密に挑戦した成果であることと合点した。そのためポランニーを理解するために読むというより、ポランニーを借りて編集工学のプロセスがよく見えてくるように、読んできた。

暗黙知はわかりにくく取り出しにくいものなどではない。むしろそれこそが「知識のプロセッサー」として不可欠なものである。もっとはっきりいうなら、方法をめぐる編集的プロセスのすべてに、大小無数の暗黙知が分節されていると言いたいくらいなのである。しかし、あらためてポランニーの成果の継承のために言うのなら、暗黙知の研究は、今後は「イメージとは何か」ということを突きとめるための研究に挿入されていくべきではないかとおもわれる。

ポランニーは科学の真理のために闘ったわけであるけれど、その研究成果の大半は、そもそもむしろイメージの発生現場のための編集研究でもあったのである。