東洋的無

弘文堂 1939

禅をプロティノスで読む、あるいはプロティノスを禅で読む。こんなヨコとタテにするようなことをしたからといって禅の感覚がひたひた感じられるわけではない。禅はそれほどなまっちょろくない。しかし久松真一はそれをした。そしてひたひた禅が感じられるようにした。無を感じられるようにした。『東洋的無』は久松のやっと50歳のときの初の著作であるが、そこに発芽したものは、その後の90歳にわたる久松の即無的実存の日々のなかで、遅々とはしていたけれど、悠々と根を張った。

こういうことができた禅者は、そんなにはいない。むろん久松も最初からそういうふうにできたわけではない。青年久松のアタマの中にはプロティノスやカントやフィヒテがばらばら躍っていた。充満していた。それだけならきっと、久松は意識の核が疼くような良質の西洋哲学への耽溺者におわっていただろう。せいぜいカール・バルトの危機神学に向かうばかりだったろう。

けれども久松のばあい、そこに突如として西田幾多郎が介在したのである。これがよかった。西田の『善の研究』は明治44年の発刊で、このとき久松は弱冠22歳だったのだ。これはヨーロッパの思索を研究しつつあった久松にとって晴天の霹靂である。西田の哲学は当初から難解なものではあったものの、そのかわりすこぶる迅速だった。ただちに貪り読めた。

こうして久松に、西洋と東洋の哲学の根拠律が同居する。無を考えてもいいのだという内燃機関が動きだす。

最初に言っておくが、久松真一の哲学をどう読むかということだけなら、すでに滝沢克巳がその最も重要なスタディをおえている。付け加えることはない。

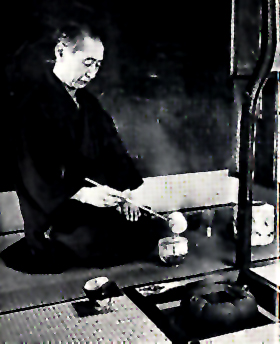

また、久松真一の茶道をどう見るかというなら、その先駆的だった「侘び」の思想はその後の茶道論のなかでほとんど咀嚼されてきた。岡倉天心の『茶の本』があり、次に久松真一の『茶の精神』があったのである。それはいまや茶の心の根底になっているのだから、これも特段に付け加えることはない。

一方、久松の芸術論や芸道論は、さすがに「清浄」がもたらす無形自在を高らかに宣言したことによってかつては他の追随を許さないものではあったけれど、谷川徹三の著作をいまさら読むことと似て、多くの示唆を受けるものではなくなっている。

だから、久松をいまあえて解釈する必要はないのだが、しかしながら、久松が禅の思想と行為に発見したこと、端的にいうなら「無相の自己」(formless

self)という言葉を発見したということは、いまこそ継承されるべきなのである。この一語の発見だけでも久松は禅の精神の大半を語りえたといってよく、この一語においてあらためて久松の哲学や茶や芸術論がふりかえられるのなら、昨今の東洋論や日本文化論をはるかに凌ぐ体感を得ることにもなろう。

もっとわかりやすくいうのなら、久松の「無相の自己」の説明こそは、近代的自己像と闘いつづけてきた西の哲学の最高峰の成果に、いまなおクサビを打ちこみうる数少ない「東の溌無」なのである。今夜はそういうつもりで久松をとりあげた。

久松真一は岐阜市の長良川に沿った稲葉長良村の人である。そこに育ち、また晩年に帰ってきた。明治22年の生まれで、和辻哲郎・柳宗悦・三木露風・久保田万太郎と同じである。ついでにいえば1歳上に九鬼周造・村上華岳が、1歳下に岸田國士・河井寛次郎がいた。

生家は農家だがそこそこ富裕だったらしく、祖父母が熱心な浄土真宗の門徒であったので少年期のころから僧侶に憧れていた。母に抱かれていつも仏前にいたと書いている。ところが岐阜中学時代に疑問が生じた。神や仏がわからなくなった。このとき校長の林鉢蔵から西田幾多郎を教えられた。大学林(いまの龍谷大学)に行くつもりをやめて、三高に入り京都帝大をめざすことにした。

京大に入って久松を揺るがしたのは桑木厳翼と西田である。ちょうど『善の研究』が発売され、とびついた。当時は倫理学の助教授だった西田の講義も聞いた。たった一回しかおこなわれなかったらしいのだが、「宗教学概論」の講義には身が震えたようだ。

けれども久松は真面目すぎた。自身をふりかえっての体たらくを強烈に反省した。反省しすぎた。言葉の哲学の無力を感じ、自分の生命力の空しさをおぼえすぎた。そこで宇治黄檗の禅寺に入って、叩きなおしてもらおうという気になっていた。大正4年の大学卒業間近なころである。

ある夜、久松はどろどろの決意をかためて下宿を出ると、このことを敬愛する西田にだけは言付け、そのまま宇治黄檗に走ろうとして西田の自宅をたずねた。

若者の決意に西田は驚いた。心境はわかるが、卒業論文の口述尋問も目前なのだから、それをすましてからでもいいだろうと言った。出端(でばな)を挫かれた久松は意気消沈して下宿に戻り、翌日、西田に手紙を書く。

その文面が「学究生活の思い出」に残っているのだが、なかなかものすごい。

「私の行為の手の血管内に濁れる不潔なる血潮が流れては居なかつたでありませうか。私の衣服、帽子、帯の陰には虚飾の悪魔が紅い舌を出しては居らなかつたでありませうか」といった文言が連綿と綴られ、「何といふあさましいことでござりませう。私は一刻も早くその大鎌よりのがれる方法を講ぜねばなりません。私が先生のお宅へ伺ひました時は、真の私の悲しみの叫びが頂点に達した時でありました」というふうに、続く。

やむなく西田は久松を呼び出して、まず禅籍を読んでみたらどうかということ、そのうえでなお不足を感じたら禅の修行に入りなさいと勧めた。久松は西田にほったらかしにされたと感じた。鬱々として、京都の暑い夏を「罪火もゆる心の夏の暑さかな」とか「月見んとする時雨する間を地獄堂」といった句をノートに書きつける。

その年、秋になって西田は、久松の身を洛西仙院の植村宝林を介して妙心寺の池上湘山老師に託した。約束を守ったのである。

このときの、宝林の意見を加味した西田の手紙が残っている。「南禅寺に豊田毒湛と河野霧海が居り、建仁寺に竹田黙雷、東福寺に別所九峰、相国寺に橋本独山、天龍寺に高木龍淵、大徳寺に川島昭隠、妙心寺に池上湘山がいるが、この中、昭隠か湘山がよい。しかし君には湘山がよかろう」。

これだけのガイダンスが青年久松に与えられたのだから、当時の禅林と大学の関係の稠密に驚く。世に京都学派の時代とか京大浪漫派などといわれた季節が幕あいたのだ。

11月、久松はようやく湘山に相見して、『大応語録』提唱に参じることを許された。久松は湘山の印象を「大鉞(おおまさかり)の刃をこぼしたやうな鉛の如く地面に食い入る禅僧」と言っている。まさにこのような禅的磐石な存在こそ悩ましき青年が求めた有り様そのものだったのであろう。

しかし湘山は、いったん禅堂に入って弟子に向かうときは「近づき難い千仭の断崖絶壁」でもあった。久松は真冬の臘八大接心で破裂するほどの自己の滅却を強いられ、殺気と異常こそが鍛練に必要だったことを知っていく。一斬一切斬、一成一切成、なのである。こういう久松に、西田は抱石庵という号を与えた。「石を抱えよ」という意味だ。

その後の久松が臨済宗大学(いまの花園大学)や仏教大学(いまの龍谷大学)や京都帝大で講師や助教授をしながら、「一瀾会」「真人会」といった座禅会を組織していったこと、京大に「心茶会」をおこして『茶道箴』を著したことは、あまりに有名である。

ここから何人の学徒や学衆が育っていったか。のちにこれらはFAS禅として世界にも広がった。

こうして50歳になって初めて世に問うたのが『東洋的無』だった。昭和14年だった。遅咲きなのではない。これだけのタメをうんうん身に引きうけての、満を持しての溌無であったろう。数年後、西田が亡くなると、久松は堰を切ったように『起信の課題』『茶の精神』『絶対主体道』『禅と美術』などを著していく。そのすべての起点が東洋無だった。無を爆発させることだった。

久松のいう東洋無は、徹底して西洋の虚無の限界に挑んだものである。その後の著書や講演でいろいろ説明のしかたを変えているが、おそらく総じては次のようなことだろうと思う。

まず、西田哲学があった。これは「絶対無」による世界観である。西田は絶対無を場所の論理や述語の論理に適用していった。久松はこれを場所や論理ではなく、自己にあてはめようとする。そういうことを考えた近代哲学者はいなかった。

そこで第1段階として、欧米に通用している安易自律的な自己を問題にする。久松によれば、西洋における自律性は神にすがった自律か自己の根拠に依拠した自律である。これを久松はできるだけ排そうとした。

第2段階、そのうえで、臨済が「独脱無依」と言い放ったように、黄檗が「十二時中一物に依倚せず」と詰めよったように、一切なにものにも依らない自己であろうとすることを目標とした。これはのちのち「無依の道人」を覚悟することになる。

第3段階、なにものにも依らないのなら「無」に依るわけだから、ここに「主体的無」のようなものを仮定した。主体的無とは言葉のうえでの齟齬をおこしているような用語だが、久松は平気だった。主体が無を根拠にしたっていいと考えた。しかし、それでは少しわかりにくいと思ったのか、これを「能動的無」などともいいかえている。どちらにせよ、このあたりから久松は近代哲学者ではなく、しだいに禅者になり、宗教者になっていく。

そのため第4段階では、無にこそ価値があることを説く。人間はそもそも要求によって生きているのだから、その要求に価値があるかどうかは、いったん無を経験する必要がある。無を経験し、無を通過してみれば、本来の価値がどういうものかが見えてくる。このとき失望や落胆や絶望があるかもしれない。その危険がないとはいえない。けれどもむしろ失望や絶望が擦過するほうが、本当の価値が見えてくる。「絶望した私が私自身を救う」ということがある。

久松はこのようなプロセスを通れば、無は複雑性であることすら感じられるようになると見た。

こうして第5段階、そこに「無相の自己」(formless self)というものがあらわれる。

無そのものが相貌をあらわして、それを自己とみなせる気分に包まれる。これは主体的無ではなくて、無的主体なのである。自身が無の底を割って出湧した自己なのである。それゆえそこには、深さの次元と広さの次元と長さの次元が同時にあらわれてくる。

深さの次元は「無相の自己」が自由自在を感じるときである。広さの次元は自分が生きている立場を他者に広げていくときをいう。長さの次元とは、歴史や時間に自身を投入できているときにあたる。べつだんこうした3次元で「無相の自己」を語ることがわかりやすいとは思わないが、久松の文章を読んでいるかぎりはこのような説明をするようになってからは、まさに自由闊達になっている。

昭和34年、海外遊学や海外講演からかえってきた久松は、それまでの思索と行動をまとめて「FAS禅」と呼ぶようになった。FASは次の頭文字からとっている。

To awake to Fomress self

To stand on the sandpoint of All mankind

To create Superhistoribal history

無相の自己に目覚め、全人類の立場に立ち、歴史をこえて歴史を創るという意味である。あまりに理想主義的で、これではかえって西田から久松に流れた「絶対無」が「無相」に及んだダイナミズムが感じられないけれど、久松はこれ以降、ずっとFAS禅に投企しつづけた。啓蒙にも徹した。それだけでなく、このFASをもって宗教そのものとみなしたのである。

しかし、ぼくはFAS禅やその運動よりも、久松が当初からかかえた「東洋無」のほうが今日に説得をもっていると見る。なぜなら、ここには「形のない自己」が「形」と格闘しているずんずんとした景色があり、「形」が「無形」とむんむん格闘している過程が見えるからだ。

久松の「東洋無」は7つの無から成り立っている。無法・無雑・無位・無心・無底・無礙・無動である。いずれも久松美学とも結びついている。

ちょっとだけ解説するが、こういうことである。

無法は「不均斉」への流れをともなう。無雑は「簡素」への転出である。そのためには自身の粗相を詫びる気持ちがなければならない。侘び茶につながる東洋無であろう。無位は立場にこだわらない意識のことをいう。たとえば「枯れる」という心境をいう。けれども枯れるには、他者がその枯れから潤いを感じなければならない。

無心はわかりやすいだろうが、自然(じねん)に近い。エピクロスならアタラクシアというところだ。自然法爾(じねんほうに)といえば、大乗仏教のひとつの根本思想になる。無底は禅がよくつかう用語だが、「無一物中無尽蔵」という言葉に暗示されているように、底抜けをいう。自己の底を抜き、茶碗の底を感じなくなることが無底なのである。能ではこれを「幽玄」にあてはめる。だから無底のボトルにはなんでも入る。

無礙は華厳にいう「融通無礙」のことで、互いに動きあい、反映しあう観点をもつことをいう。コレスポンダンスであるのだが、そのコレポンのなかに自分も入ってしまっている。

7つ目の無の無動は動かないというのではなくて、語黙動静にかかわらない凛然たる感覚である。座禅の姿といってもいいし、雪舟の『秋冬山水図』といったってかまわない。

ざっとこんなところが東洋無の特色である。最初の無法が形としては不均斉を意味しているように、ここにはいずれも「形」と「無形」の出入りがある。無法は、だから無礙なのだ。無礙はまた無雑なのである。

パウル・クレーだってこういうことは考えたけれど、それを考えている主体ははっきりと実在していた。その根本に「無相の自己」はなかった。久松は禅に学び、西田に学んで、この「形」と「無形」を往復し、そこから西洋のニヒリズムに堕さない「無」を呼吸して、昭和55年に91歳で示寂した。

名付けて「二十世紀の維摩居士」という人がいる。いまはニーチェと久松を比較する者とていない。