父の先見

幻冬舎文庫 2015/2017

編集:袖山満一子 協力:山下卓ほか

装幀:坂野公一 カバーイラスト:寺田克也

これは押井守のメルマガが本になったものだ。有料のメルマガだ。アニメや映画の話とはかぎらない。けっこう時事的なことを書いている。気楽に書いているので、かえって押井の押井らしさが出ていて、おもしろい。

2012年から2014年までのメルマガだから、オスプレイ配置問題、山中伸弥ノーベル賞、ボストンマラソン・テロ事件、ソチ冬季オリンピック、鳥インフルエンザ、AKB握手事件といった、その時期独特のニュースな話題を切り口にしているのだけれど、「あのとき押井はこんなことを考えていたのか」というふうに響いてもくるので、それが読ませた。

なにより「世界の半分を怒らせる」というスタンスがいい。世の中のたいていの輩(やから)が「日本の1割くらいにウケたい」という連中が多いなか(著者・タレント・アスリート・ユーチューバーまで)、俺は「半分を怒らせるよ」というのがいい。傲慢なのではない。むしろ何でもわからせようという態度のほうが傲慢なのである。押井はそうではなく、「適当にわからせたい」とは思わない。これは押井の生き方であり、覚悟の哲学であり、アニメや映画の演出方針でもあろう。

ぼくにも似たようなところがあるせいか、押井とは会った瞬間からウマが合った。何かが互いにピンときた。ただし当方は「半分を怒らせる」というより、「世界の50人くらいしか相手にしない」というほうで、最初の最初から「少数なれど熟したり」という覚悟でやってきた。みんなに斉しくわかってほしいとは、ゆめゆめ思ってこなかったのだ。だいたいぼくは「みんな」という“民主おためごかし”ふうな総単位そのものが嫌いなのだ。

ウマはいろいろのところで合った。とくにリラダン(953夜)の『未来のイヴ』、フェリーニ(142夜)やベルイマンやタルコフスキー(527夜)の映画の作り方、光瀬龍のSF、ゴシックロマン、飛行機、タルホ(879夜)、鈴木清順の「切なさ」、日本バロック、部品主義、『五輪書』などなどが、二人の幻想的共通点だった。

というわけで、本書は押井を知るにはもってこいだろう。アニメファンも読んでみるといい。

押井の父親は儲からない私立探偵で、母親は後妻だった。父親は子供には英才教育を施したが(だから成績はいい)、本人は中学のころからのSF好きで、なんとなくSF作家になりたいと思っていたらしい。小山台高校では授業はそっちのけで学生運動に熱中したので、父親が大菩薩峠の山小屋に軟禁する挙に出たという。

高校時代の学生運動体験はけっこうアトを引く(ぼくも60年安保で国会デモに行っていた)。そのころ押井が感じたトーキョーの光景や当時の反体制的な青年青女の蠢きは、その後の作品映像のそこかしこに出入りした。

東大紛争と大阪万博と三島自害の1970年、学芸大の美術教育学科に入るのだが、これまた講義はそっちのけ、映画にはまってばかりいた。年間1000本を見たというのだから、これはぼくが知るかぎり武満徹(1033夜)に匹敵するか、それを凌駕する。ちなみに当時の武満、杉浦康平(981夜)、写真家の奈良原一高の3人は、ともに仲良しで、ともにSF好きだった。武満はディック、杉浦はバラード、奈良原はブラッドベリだ。

押井は大学4年間で数単位しかとっていない(ぼくも同様、6単位くらいだった)。大学を出てからもラジオ制作会社やらCMモニター会社などで糊口を鎬ぐばかりで、いろんな経験だけは積んだ(ぼくは父親の借金返しのために広告取りをしていた)。

アニメ監督の出発点は1977年に入った竜の子プロダクションである。伝説的な吉田竜夫3兄弟のプロダクションだ。『一発貫太くん』や『ヤッターマン』でアニメ演出を担当すると、西久保瑞穂・うえだひでひと・真下耕一と並んでタツノコ四天王の異名をとった。

3年後に竜の子がやや不如意になったとき、鳥海永行に惹かれるようにスタジオぴえろに移り、80年にNHKの『ニルスのふしぎな旅』の演出を担当し、その劇場版や『うる星やつら』で監督デビューした。

鳥海の影響は大きかったようだ。竜の子時代に『科学忍者隊ガッチャマン』を当て(先駆的なアニメだ)、83年には押井と『ダロス』を共同監督して、世界で初めてのOVA(オリジナル・ビデオ・アニメーション)の制作を手掛けた。鳥海は伝記小説の作家としても図抜けたところがあって、『南国水狼伝――球形のフィグリド』シリーズ(ソノラマノベルズ)は百年戦争時代のヨーロッパと南北朝時代の村上水軍をまぜまぜして、戦乱の絶妙を抉っていた。ちらりと半村良(989夜)を想わせたが、その先を走っていた(もし半村を誰かが早々にアニメ化していたら、時代の様相は変わっていただろう)。

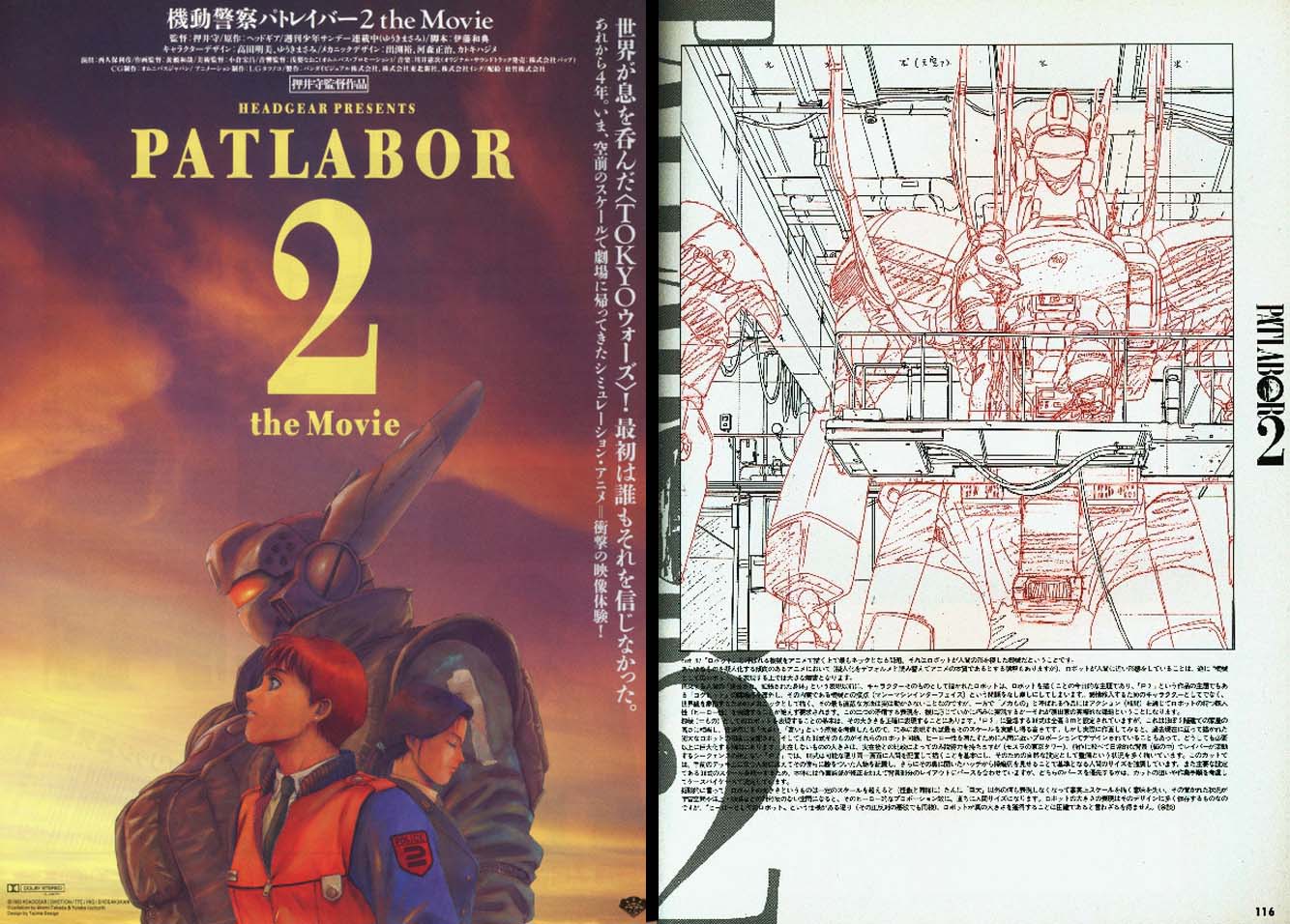

フリーになって宮崎駿のところでゴロゴロしていたとき、『ルパン3世』完結篇の監督を依頼されたのだが、これは制作中止になった。以来、宮さんとは刎頚の間柄になる。そのうち『天使のたまご』を作ったあと『機動警察パトレイバー』シリーズのアニメ監督を引き受けた。

ぼくはこの作品を知らなかったのだが、上野俊哉と対談をしたとき『パトレイバー2』を見せられ、仰天した。はいはい、これこれ、これなんだよと思えた。まさに何かのウマが合ったと思えたのはこのときからだ(上野は押井の思想と技倆を最も早くに見抜いた批評家だ)。

続いての劇場版『攻殻機動隊』(Ghost in the Shell)では、大いに脱帽した。おみごとだった。これを見たのは1995年(平成7)か翌年かだったと思うのだが、日本中がバブル崩壊後の「失われた10年」に喘いでいた時期の真っ最中にいた時期である。阪神大震災、地下鉄サリン事件がたてつづけにおこり、銀行は潰れるか合併するだけ、地方政治は低迷し、大阪では横山ノックが当選し、東京ではまだ青島が再当選していた。がっかりするほどひどいニッポンの体たらくが進行していた。

裏では日米構造協議が着々と気味悪い裏地をつくっていて、ニッポンはアメリカの属国どころか、アメリカ経済至上主義をトレースするばかりの上っすべりこのうえない国になりつつあった。企業がMBAづくりをはじめ、のちの小泉・竹中劇場がさらに最悪の政治経済シナリオを流し込むのはもう少しあとのことだけれど、そういう趨勢に抵抗できる体力と知力が根こそぎ奪われていったのが、この90年代半ばのことで、そのど真ん中に荒巻大輔・草薙素子らの『攻殻機動隊』が出撃してきたのだった。

士郎正宗のマンガを下敷きにした『攻殻機動隊』の物語は、核戦争と非核大戦後の近未来世界で、マイクロマシン・テクノロジーが人間の義体化を完成させ、ロボット・サイボーグ・アンドロイドたちと実人間たちが混在(むしろ共在)しながらテロ・犯罪・汚職・国家腐敗が進行するのを、どう食いとめるのかという設定になっている。

その設定のなか、主人公たちにとっては世界が1988年前後からパラレルワールド化しているというふうにもなっていて、この「捩れぐあい」が押井がこの作品を映像化するにあたってのハイパーノスタルジックな「オシイ技」を冴えさせるところともなった。

原題の「ゴースト・イン・ザ・シェル」はアーサー・ケストラー(946夜)の『機械の中の幽霊』(ぺりかん社)やギルバート・ライルの『心の概念』(みすず書房)からの勁いヒントによるもので(この2冊はこの手の本の必須古典)、多くの知覚思想が電子デバイスと出入りを続けているという想定が、この物語での「人間もどき」の苦悩と愛とをアンビバレンツなものにした。なかなかうまかった。「ゴースト」とはいかにテクノロジーが進歩しても(AIがシンギュラリティに到達しようとも)、そのどこかに必ず息づくはずの「意識の消息と面影」のこと、つまり「人間人形につきまとう影の正体」のことをいう。

こういう近未来パラレルワールドの物語を映像化するにあたって、押井はマン=マシナリーな部品と合成体との特異な「あわい」の細部にことごとくつきあって、冴えわたる劇場版アニメに仕上げてみせた。川井憲次の音楽もすばらしかった(川井は押井アニメをずっと担当する)。

その後、ウォシャウスキー兄弟(その後は姉妹)の『マトリックス』が影響をうけたことはよく知られているが、ぼくは押井の作品のほうが格段に好きである。ジェームズ・キャメロン、タランティーノ、ギレルモ・デル・トロ、ルパート・サンダースもぐぐっときたらしいが、当然だろう。日本の監督たちが押井からの影響が何だったかを告白しないのが、おかしい。

ちなみに士郎の原作は、サイバーパンクと大友克洋(800夜)にジャックインしていたとおぼしい。士郎は大阪芸大の油絵の出身で、庵野秀明とは同窓になる(庵野は中退した)。『イノセンス』の原作者でもあった。

1997年、押井はバンダイビジュアルと組んで『G.R.M.』(ガルム戦記)にとりくむのだが、なぜか凍結されてしまった。理由は聞いていないのでどうしてそうなったか知らないけれど、24億円の制作費(デジタルエンジンの開発と一緒くただった)も大きすぎたのだろう。ぼくは短い試作版を見て、これはぜひ完成してもらいたいなという前駆力を予感させた。

ついでポーランドで長期滞在制作を敢行した実写映画『アヴァロン』が公開されたのだったと思うが、こちらはイマイチだった。RPG『ウィーザドリー』を下敷きに、実写世界を仮想世界のように仕組みなおしているところが新しいのではあるが、実写の俳優たちの顔をシワやシミのひとつまでいじりなおしたせいか、そのリアル=ヴァーチャルが虚実皮膜になるところで、逆に何かが抜け切れなくなった。

おそらくは『G.R.M.』流産の代打のようなかっこうで組まれたのだろう。だから予算も少なかったのだろう。それをカバーするのに Domino(クォンテル開発の映像処理ソフト)に頼ったが裏目だったのだ。むしろ低予算の書き割り的仕立てにしたほうがよかったのではないか。

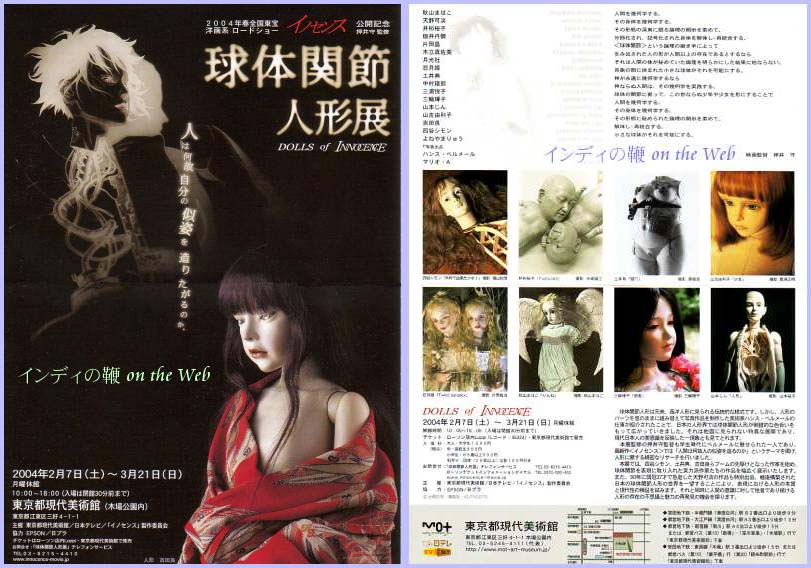

そしてその次が2004年の『イノセンス』だ。『攻殻機動隊』の続編にあたり、草薙素子が復活した(主人公はバトーに移った)。糸井重里の「イノセンス、それは、いのち」というキャッチコピーがひどくつまらないのを除くと、かなり完成度の高いものになっていた。リラダンを彷彿とさせるし、竹内敦志のメカ、黄瀬和哉・西尾鉄也・沖浦啓之の作画、平田秀一の美術が演出の西久保利彦(例のタツノコ四天王)のもとでうまく噛み合った。川井の音楽にもいかされていたが、総じて「傀儡」(ぐぐつ)感覚による祝祭性がみごとにあらわれていた。

当時、現美(東京都現代美術館)で押井監修による「球体関節人形展」が開かれたのだが、こういうプロモーションもおもしろかったので、いつか角川武蔵野ミュージアムでも押井を招いて反映させたいと思っている。

2008年の『スカイ・クロラ』については、公開前に応援したくなって、ぼくが主宰する「連塾」に本人を呼んで、予告編を流してもらった。そのとき押井は「日本のアニメはもう一度、大工仕事に戻らなくちゃいけないと思う」と言っていた。

まあ、こんなふうに、ごくごく個人的に押井とその作品につきあってきたのだが、あらためて言うと「世界の半分を怒らせる」というモットーについては、看板に偽りがないこと、太鼓判付きなのである。では、その太鼓判付きがどんな生き方や考え方をしているのか、少し本書から抜き出しておく。

順不同に紹介するが、押井はまずもってニュースの顛末以外には新聞や週刊誌をほとんど読んでいないし、CS以外のテレビも見ない。ネット検索もめったにしない。ウィキペディアも参考文献をさがすときに覗くくらいだ。なぜそんなふうにしているかというと、マスメディアの提供する情報にかまけているとアタマが腐るからだ。

なぜアタマが腐るかというと、それらには選択肢がないからだ。押井は世の中の大半が「理不尽な選択」ばかりでできあがっているとみなしている。これは確信に近い。選挙しかり、進学しかり、就職しかり、マスコミしかり、ユーチューブ講義しかり。右か左か、イエスかノーか、是か非か。そればっかりだ。こんなことを選択させられていると、両方のことや多様なことを「考える」ということができなくなって、アタマが腐ってくる。これはまずい。

では自分で考えるのかというと、もちろん自分の勘は大事にするのだが、必ずその筋の「本」をさがしだす。さがしだしたら、マーカー片手に首っ引きになる(黄色のマーカーのようだ)。押井はこれに徹している。こう書いている。

何事であれ物事の本質を語るには「一冊の書物」が必要なのです。その一冊に出会うためには、それが「その一冊」であるかどうかを理解するための見識が必要であり、「その一冊」のリストなどという便利なものはこの世に存在しません。そして、だからこそ「一冊」に出会うために(大袈裟に言うなら)「万巻の書」を読破する過程が必須となるのです。

そんな手間暇をかけるような余裕なんかねえ、という貴方。そんな貴方のために、とっておきの方法を伝授しましょう。貴方に代わって「万巻の書」を読んでくれる人物が、この世界には確実に存在するのです。その人物を探し出せばよろしい。その人物の著作を漏れなく、全て読むことが重要です。言っておきますが、私のことじゃありません。

この「万巻の書」を読んでいるのが誰なのかは伏せておくが、押井はこの方針を貫いて、本書にもとりあげられているようなオスプレイ設置問題、TPP問題、高校体罰自殺事件、東日本震災後の問題、特定秘密保護法問題、都議会セクハラ野次事件などをバッサバッサと切ってきた。

たんに切っているのではない。物事を順序よく考え貫こうとすると、途中の世間のくだらないご意見が邪魔になるので、バッサバッサと切るわけだ。そのためには「一冊の本」に出会うことに万全の注意を払う。

どうしてそんなふうにするのか。現状ニッポンの思想力に呆れたからだ。ただし呆れたままでは、自分もヤバくなる。そこで、世の中が「理不尽な選択」しかできないようになっているという認識、俺はそんなものに乗りたくないと決めた。こういうカクゴが押井をして、「この一冊」や「この順序で考える」にたどりつく努力をもたらしたのである。

押井は、この国を覆っている閉塞感や絶望感、出口の見えない不安やあてどころのない迷走感の原因を、「問題の本質を適確に語れないようにしてきた日本人の問題」というふうに捉えている。また、そんなふうになってしまった原因を、「とりあえず納得するための言葉」や「便宜的な言葉」ばかりを交わしてきことにあると推理した。その通りだ。

「理解しがたいことを拒否」していてはいけない。「目新しいスローガンにとびつき、その無内容な言葉にふりまわされて」いては、いけない。「とりあえずの結論を求めるという、その欲求を抑えて踏みとどまることからしか、選ぶべき分岐を見いだすことはできません」。

このように自分が選択できる言葉を探しだして、それを発言していくと、世界の半分を怒らせることになるわけなのである。

おそらくぼくと押井は同じような仕事をしてきたのだろうと思う。映画の本質は編集だから、お互いにプロとして未知の編集の可能性に向かって突入してきたともいえるし、そのために世界と日本を敵にまわしてきたともいえる。

チームやスタッフがいかに大事かということも、似たように体験してきた。そこをネグレば、すべてはおじゃんなのである。ただしスタッフたちには別のジンセーもあるから、そこには「近づくスタッフ」と「遠のくスタッフ」が必ずいる。その分かれ目は仕事をしていればしょっちゅうおとずれる。分かれ目では、こちらは鬼にも仏にもならなければならない。ただし鬼と仏をとりちがえると仕事は失敗する。押井もぼくも、何度も体験してきたことだ。

違いもある。なんといっても映画の仕事は予算がべらぼうだ。かかわる人数も半端じゃないし、リスクも大きい。企業も大きな予算とリスクで動くけれど、映画は準備を入れて数年ずつ途切れていく勝負だ。ぼくもプロジェクトにかかわるときはそういう局面に従事することにはなるけれど、映画ほど一発ずつが切り離せない。

押井はそのような仕事に(好きで)突っ込んでいったのだ。おまけにアニメーションという、とんでもなく手の込んだ表現相手ととりくんだ。アルタミラの洞窟を一回ずつ作りなおしているようなもので、アニメ制作の作業はたいそう文明的なのだ(文化的というより文明的だ)。それにこの仕事は手塚治虫このかた、日本人のお得意芸になった技能だから、業界の栄枯盛衰にかまけることなく、誰よりも新しい率先をしなければならなかった。

もうひとつ、大きな違いは、押井は大のゲーム好きだが、ぼくはからっきしだということだ。押井は一週間でも一ヶ月でもぶっつづけにゲームに没頭できるようだが、ぼくは1時間半で限界がくる。めんどくさくなってしまうのだ。

以上、これらのことについては、押井のこれまでの著書を読むと、もっとわかる。なかでも『これが僕の回答である』(インフォバーン)、『他力本願』(幻冬舎)、『仕事に必要なことはすべて映画で学べる』(日経BP社)、『シネマの神は細部に宿る』(東京ニュース通信社)、『ひとまず、信じない』(中公新書ラクレ)あたりがいいだろう。最新刊の『ニッポン人って誰だ!?』(東京ニュース通信社)は、ぼくの考え方や見方に全面的に依拠してくれたもので、日本人のヒミツを知るにはもってこいになっている。

⊕『世界の半分を怒らせる』⊕

∈ 著者:押井守

∈ 発行人:石原正康

∈ 編集人:袖山満一子

∈ 発行所:株式会社幻冬舎

∈ 印刷・製本:図書印刷株式会社

∈ 装丁者:高橋雅之

∈ 発行:2017年12月6日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈「おすぷれい」(MV‐22オスプレイ配備問題)

∈「中国のデモ暮らしぃ」(中国反日デモ激化)

∈「どらくえ」(ドラゴンクエストX発売)

∈「いちろー」(イチロー選手NYヤンキースへ移籍)

∈「のぉべるショウ」(山中伸弥教授ノーベル賞受賞)

∈「おばま」(オバマ大統領再選)

∈「えヴぁ」(庵野秀明監督『エヴァンゲリヲン新劇場版:Q』公開)

∈「さいぼぅぐ」(神山健治監督『009RE:CYBORG』公開)

∈「せんきょ」(衆院選2012自民党圧勝)

∈「たいばつ」(桜宮高校体罰自殺事件)〔ほか〕

⊕ 著者略歴 ⊕

押井守(おしい・まもる)

1951年、東京都生まれ。映画監督、アニメーション演出家、ゲームクリエイター。東京大学大学院特任教授、東京経済大学客員教授としても活動する。1977年、竜の子プロダクションに入社し、アニメーション業界へ。『一発貫太くん』や、『ヤッターマン』で演出デビュー。1979年にスタジオぴえろへ移籍。1983年『うる星やつら オンリー・ユー』で劇場映画監督デビュー、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』を制作した後フリーに。1995年に発表した『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』 は日本の映像作品史上初の米ビルボード誌のビデオ週間売り上げで1位を獲得。『Avalon』はカンヌ国際映画祭、『立喰師列伝』はヴェネチア国際映画祭、『真・女立喰師列伝』はベルリン国際映画祭にそれぞれ正式出品された。日本のアニメーション監督で、世界三大映画祭すべてに出品したことがある唯一の監督。