父の先見

中公叢書 2002

Susun J. Napier

ANIME from Akira to Princess Mononoke 2001

[訳]神田京子

本書はタイトルそのままの現代日本のアニメを分析したもので、《AKIRA》《らんま1/2》《妖獣都市》《キューティハニー》の分析から始まって、いったん庵野秀明の《新世紀エヴァンゲリオン》と押井守の《攻殻機動隊》に移り、ついで宮崎駿の《風の谷のナウシカ》《となりのトトロ》から《もののけ姫》《千と千尋の神隠し》までを論じたうえで、さらに《うる星やつら》《超神伝説うろつき童子》《電影少女》《おもひでぽろぽろ》などを縦横に俎上にのせている。

その手際から論点にいたるまで、多くの論者の視点をとりこみつつ、わかりやすく論旨を筋立てた。そこそこ知的な刺激も入れこんでいる。

著者は高校時代の一年を日本に学び、その後はハーバード大学を出て近代日本文学を修めて、テキサス大やプリンストン大で大江や三島や泉鏡花や倉橋由美子を教えてきた俊英ジャパノロジストだ。いまはテキサス大で日本学を教えている(二〇〇八年現在)。小松左京や筒井康隆などの日本SFにも詳しいし、月岡芳年の浮世絵のちょっとしたコレクターでもあるらしい。

そんなふうだから、本書は日本のアニメを論ずるにふさわしい知性と才能と背景に恵まれたガイジンによるもので、贔屓の引き倒しを含めて触発されることも少なくないのだが、いま思い出すと、その内容を追い抜いて読んだような気がする。そこで今夜は、そういう「追い抜き読書」がもたらす感想を、日米にまたがるアニメ観を通して綴っておく。

すべての触発は本書のなかでおこっていたことである。それはご承知いただきたい。取り扱っているアニメ作品は、巻末に付された《千と千尋の神隠し》をのぞいて、本書が書かれた二〇〇一年までのものになる。それもご承知いただきたい。

欧米で初めて日本のポップカルチャーをめぐる学会が開催されたのは、一九八九年にニューヨークで開かれた大友克洋の《AKIRA》の試写会で、みんながみんな度肝を抜かれた直後のことだった。ベス・ベリーとジョン・トリートの主宰である。

そのあと《AKIRA》はすぐにビデオとなり、イギリスではビデオリリースされた翌年から売上トップに躍り出た。さらには押井守の《攻殻機動隊》にハリウッドの猛者たちが心底、敬服しきった。たとえばクエンティン・タランティーノだ。

日本のマンガやアニメは、日本では長らくマスカルチャー(大衆文化)に属するとみなされ、アメリカではサブカルチャー(従属文化)に属するとみなされてきた。

しかしそのうちの注目すべき日本アニメ作品は、著者が見るに日本伝統のハイカルチャー(たとえば日本禅・能・武道)を基盤にしたポップカルチャー(たとえば歌舞伎・浮世絵)の甚だしい変容なのである。アメリカで、このように日本のマンガやアニメをあえてハイカルチャーとみなすようになったのは、一九九九年十一月に「タイム」がポケモン特集を組んでからのことらしい。

この遅きに失する応対は、アメリカ人がマンガやアニメを「日本のカートゥーン」と捉えすぎていたからだった。つまりディズニーと較べすぎていたのだ。あとでアメリカ人も愕然とすることになるのだが、日本のアニメはむしろ実写映画がもつ水準とまったく同等の価値観によって見なければならないものだったのである。

おおざっぱにいうと、アメリカ人は、日本の社会文化に対して共通した見方をしてきた。それは、日本人が全般的に現世逃避型のモラルパニックに陥っていて、そこからなかなか脱しきれないのではないかというものだ。とくに一九九五年のオウム真理教事件で、その本質が露呈したと見えた。

実際にもオウムに所属する「ベスト・アンド・ブライテスト」(エリート信者)たちは、現世の終末を描いたマンガやアニメのファンばかりだった。こういうことがあったため、オタク現象とともに、日本のサブカルの多くが「モラルパニックの産物」だと見えたのだった。セックスやバイオレンスが子供向けのマンガやアニメに氾濫しているのも、アメリカ人には理解しがたい。ふつうの日本人なら、そんなもの、アメリカの娯楽文化こそがさんざん撒き散らしたではないかと言いたくなるだろうけれど、アメリカ側からするとそういうものはあくまで成熟社会向けのものであって、子供社会とは画然とした一線を引いているつもりなのである。

ところが日本はそうじゃない。フレデリック・ショットの『ニッポンマンガ論』の千夜千冊のときにも紹介したが、成田アキラは「テレクラ専門のセックス魔」で、丸尾末広は「無残絵の悪夢」ばかり、蛭子能収ときたら「本当に常識を知らない」し、石井隆は「女の秘密」しか描こうとしない。ロリコンと少年愛が子供向けのマンガにやたらに溢れているのも、アメリカ人にとっては異常なのである。

アニメもそうだ。作品としてはよくできてはいるものの、川尻善昭の《妖獣都市》はサディスティックな拷問がえんえん続くし、柳風臨応の《淫獣学園》は地獄からきた強姦魔に支配され、ふくもとかんの《聖獣伝ツインドールズ》には男根信仰にもとづいたようなオカルトとセックスが乱舞する。もっとも、これだってアメリカのスプラッターと変わりないとも言えるのだが、当時はそうは見えなかったのだ。

しかししばらくたってくると、アメリカも大友や押井や、さらには宮崎駿の作品に出会ったせいだろうが、しだいに別の見方をする必要を感じるようになった。「これは、日本の独自の文化なのではないか」「ひょっとすると、われわれは日本についての見方を変えなくてはいけないのではないか」。

映画研究者のスーザン・ポイントンは、「日本のアニメの驚くべきところは、物語がアメリカ人受けになるようにはまったく折衷されていない点である」と書いた。なんだ、アメリカ人はそんなところしか評価しないのかと言いたくなるが、そうなのだ。

では、折衷しないでどのようになっているとかれらが見たかというと、いかに妖獣や淫獣や聖獣が禍々しく出てこようと、そこには日本の伝統との関係があって、仏画や神道や阿弥陀感覚が活用されているのではないか。そう、みなしたのだ。《淫獣学園》の女は日本の田園風景が好きな民宿好きのくの一で、《聖獣伝》のツインドールズが着ているのは羽衣で、《妖獣都市》は日本のアマテラス的な母性の裏返しなのではないか。そんなふうな解釈を始めたのだ。

こういう見方は日本人が面食らうだけではなく、制作者たちも面映ゆい。けれども、かれらはそのように「ジャパン」を捉えることにした。そして大友・押井・宮崎の分析に向かったのだった。そして、考えこんだ。「これは未来に対する日本独自のメッセージの表現だ」。

いやいや、ありがたい見方である。しかしこれもいいかえれば、ハリウッド映画とディズニーアニメに慣れたアメリカ人にとっては、日本のアニメの物語が複雑すぎるか、あまりに形而上学めいていたということだった。

少々ふりかえっておいたほうがいいかもしれない。もともと日本では、一九六三年に手塚治虫による国産初の連続テレビアニメ《鉄腕アトム》が放映されたときをもって、アニメ元年とした。数年にわたって一九三話が放映された。続いて六五年から、手塚は《ジャングル大帝》全五二話を放映することにも成功し、こうして日本におけるシリアル・アニメ(続きものアニメ)の幕が切って落とされた。

一九七七年、松本零士の《宇宙戦艦ヤマト》がシリアル・アニメから映画として切り出された。このあたりからアニメ映画(劇場版アニメ)ブームが始まった。テレビと映画のタイ・イン(抱き合わせ)でもあった。音楽も当たり、キャラクター商品もバカ当たりし、フィギュアもこれを追っかけた。ここから「アニメは儲かる」というはっきりした風潮が産業界にも定着しはじめ、一九八八年には日本の制作スタジオでリリースされた映画作品の四〇パーセントをアニメが占めた。

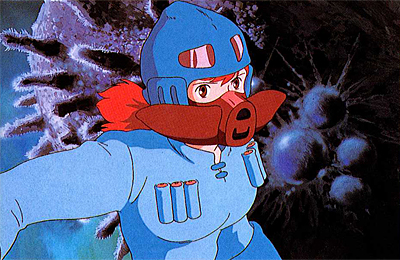

そうしたなか、一九八四年に発表された宮崎駿の《風の谷のナウシカ》は、その表現力・ドラマ性・キャラクター性・訴求力・文明観いずれをとっても抜群だった。ファンも少年少女から団塊の世代に及んだ。かわいいナウシカの勇気は女性ファンの心もとらえた。ところがアメリカの反応は、ちがっていた。著者が言うには、少女ナウシカが見せたのは、慈しみや思いやりといった女性性とともに、同時に科学やメカに精通し、武勇に長けるという男性性をそなえた両性具有的な魅力であった。

ナウシカはラストシーンでは自身の生命を投げうって、救世主としての再生をとげる。そこには自己犠牲の美しさが謳われていた。ハリウッド映画では、こんなことはない。どんな困難に遭遇して自己犠牲をいったん強いられたかに見えた主人公も、ついにはインフェルノの向こうに活路を開き、最後は必ずやもとのカジュアルな生活に戻っていく。

日本のアニメはそうはならない。ビデオから誕生したビデオガールというニューヒロインを描いた後藤隆幸と黄瀬和哉の《電影少女》では、途中はたしかにアメリカ人にもよろこばれそうないくつものファンタジックな話が展開するのだが、最後に少年に恋をしたとたん、ビデオガールは苦しみもがき、凌辱され、ビデオ社会に連れ戻されてしまうのだ。

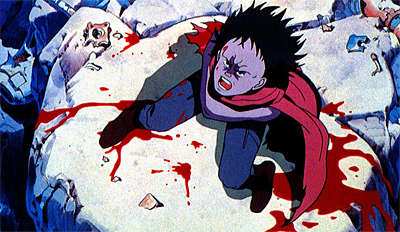

これはいったい何だ? これこそ日本人なのか? アメリカはそう思ったのである。ナウシカは世界の破壊が悲しみの源泉で自己犠牲に向かい、《AKIRA》の暴走少年の鉄雄は新世界の出現のためにこそ自身の爆発が必要だったのか。

アニメ映画の隆盛と軌を一にして、日本はバブル崩壊に向かっていった。その前には手ひどいジャパン・バッシングがおこり、レーガノミックスによるアメリカの再生を見せつけられ、そのうち日本の銀行も企業も組織の延命と海外との競争のためには、なりふりかまわずマージ(企業合同)するしかなくなっていった。それでも日本は成長神話に縋っていた。

アニメはそういう日本を黙殺する。一九八八年には《AKIRA》が登場して、「変身」(メタモルフォシス)と「棄却」(アブジェクション)をもって、未来日本の崩落を描き、徹底したアンチヒーローを見せつけた。闇の力との戦いも入れこんだ。ハリウッド映画も権力と管理に挑戦はするが、そのあとは新たな安定と生活が訪れる。《AKIRA》には凄まじいばかりの狂乱があるばかりなのだ。アメリカは度肝を抜かれた。

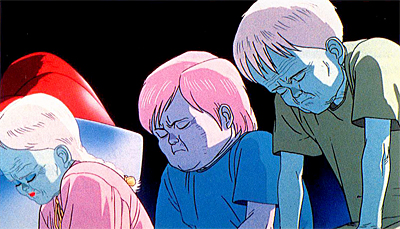

九三年の高山秀樹監督の《超神伝説うろつき童子》は、その放浪篇で超神によって廃墟と化した二一世紀都市を描き、そのなかで生き延びようとする武獣と念力少女ヒミの宿命を映し出した。そこでは子供たちが武獣とヒミを拷問し、凌辱し、制裁を行う。あきらかになってくるのは、大人の成熟社会は子供の未熟社会の支配のもとにあるということだった。

日本のアニメは単調な成長を決して許さなかったのだ。まさにネオテニーなのである。幼形成熟でよかったのだ。おためごかしの低成長経済も、新自由主義による福祉政策も、金融工学を張りめぐらしたグローバリズムとのめでたい協調も、アニメにとってはどうでもよかったのだ(興業側はそれで儲かればよかった)。

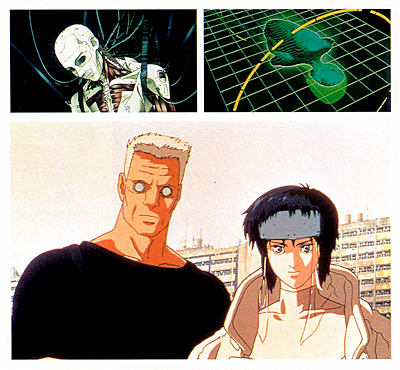

こうしてついに、九五年には押井守の《攻殻機動隊》が日本流サイバーパンクの乾坤一擲を放ち、同じ年のテレビ東京からは庵野秀明の《新世紀エヴァンゲリオン》が放映されはじめ、すこぶる日本的な精神分析的ミッションの根本が問われることになったのである。

押井の《攻殻機動隊》は、しばしばリドリー・スコットの《ブレードランナー》とくらべられる。たしかに酸性雨の降りしきる未来都市の異次元めいた雑踏感や、デッカード刑事がレプリカントたちを捜し出して抹殺するという筋書きや、ともにサイボーグ的人形性を前面に出しているところなどは、似ていなくもない。

しかしデッカード刑事が結局はプライベートな現世自己に戻るのに対して、《攻殻機動隊》の草薙素子は人形遣いを追跡しながらもその一方で、自分自身のゴーストを探求する。主題はむしろ「自己からの離脱」なのである。その離脱の先は、ハリウッドが建前としての技術批判ばかりに走るのに対して、押井は「技術との融合」さえ待ちかまえさせていた。

このような発想は当時までのアメリカにはない。やはりここには「ジャパン」があるとしか思えない。ジャパノロジストたちは考えこんだ。二年後の九七年、スタジオジブリが総力を挙げた宮崎駿の《もののけ姫》が大ヒットすると、もっと考えこむことになった。

物語は難解だ。ぼくは日本の観客の多くも、ほとんど正確な理解はできなかったのではないかと思っている。かつて学生をふくむ何人もの連中にストーリーを訊いたことがあるのだが、大半がストーリーをおぼえていなかったか、混乱しているだけだった。それも見終わってすぐのことだ。そういう難解な物語なのに、日本中の観客が見た。いったい日本人は何を考えているのか。日本アニメはどこへ向かっているのか。かくて日米のアニメ事態の解釈の差異は決定的になっていく。

《もののけ姫》の舞台は十四世紀である。物語は一匹の巨大なイノシシが森の木々をなぎ倒していくところから始まる。

イノシシにはタタリ神という凶暴な神が憑いている。凶暴なのはイノシシに鉄の弾丸が撃ちこまれていたからだ。暴れまくるイノシシはエミシという部族集団を襲う。これを仕留めたのがこの集団の若きリーダーのアシタカである。イノシシは今際のきわにアシタカに呪いをかけた。そのためアシタカの右腕には呪いの痕跡が刻印された。スティグマ(聖痕)だ。呪いを解くにはどうするか。アシタカは旅に出る。

二つの象徴的なトポスに出会った。ひとつは大鹿のようなシシ神が司る森。ひとつはエボシ御前が治める鉄火器製作のためのタタラ場。森には山犬モロに育てられた「もののけ姫」サンがいた。サンは森に生きて、自然の怨霊に憑かれていた。人間を憎むサンは、エボシがタタラ場によって人間文明を強化しようとしているとみなす。一方のエボシはのけ者扱いの女や「業病」を負った連中をかかえ、理想郷づくりをめざしている。

森とタタラ場は、十四世紀の日本のメイン・トポスではない。実際の日本社会は天皇家と貴族と武家軍団が中央を争っていて、網野善彦らがあきらかにしたように、そこにいよいよ山の民や海の民たちが新たなネットワークをつくりつつあったという情況だ。それにくらべれば、森は縄文以来のトポスであって、のちに宮崎自身や小松和彦が指摘したように、中尾佐助が熱心に説いた古代照葉樹林帯の原郷を引きずっている。もし、そういう言い方でよいのなら、森は原日本人の魂の原郷だった。

宮崎は長らく藤森栄一に敬意をはらっていた。藤森は信州にいて銅鐸や鉄鐸の研究をしつづけていた考古学者である。ぼくも何度かお目にかかった(いずれ千夜千冊したい)。その藤森は「日本は森だ」と言い続けていた。もとより南方熊楠の思想でもある。

タタラ場のほうは、鉄を溶鉱して武器や農機具をつくる技術のトポスをあらわしている。だから、こちらは十四世紀であっても、どこかで文明の進歩と直結する。まだ鉄砲づくりなどはしていないが(映画はそこをずらしているが)、その技術において国家とも民衆とも商工業とも結びつく。

宮崎は森とタタラ場の宿命的対立を描いた。サンは二匹の山犬とともにタタラ場を縦横無尽に襲い、タタラ場のエボシも退却はしない。彼女は病者や敗北者たちを庇護しつつ、森の破壊を思念して譲らない。フラジャイルな者たちが森に制圧されるという捩れた現象がおこっていく。中央から派遣された武士や僧侶たちとエボシの一団が組んで、森のすべての生きものたちとの戦闘が激しく展開する。

エボシたちはついにシシ神の頭部を奪い、勝利をおさめかけたかに見えるのだが、その瞬間に、森の全体の崩壊が始まった。大地は茶色になり、ばりばりと裂け、森の精霊たちは次々に萎えていく。巨大なシシ神は奪われた頭部を捜そうとむなしくうごめく。エボシがシシ神の頭部を取ったのは、これを天皇に献上するためだった。中央からの使者にエボシはそのことを約束し、かわりにタタラ場の安定を約束させる。

ところが物語はここでふたたび急展開し、サンとアシタカが協力してシシ神の頭部を奪い返すというふうになって、シシ神にひそんでいた原初的な象徴の蘇生をもたらすことになる。森は緑を回復し、世界はみるみるよみがえっていく。

が、これでよかったのか。アシタカは万事が納得できずにタタラ場にとどまることを決意する。サンを誘ってみたが、サンにはそんなことは許せない。サンは人間を許すことはできないと言い張った。かくて物語はアシタカが「会いにいくよ」と言ってプツンと終わるのだが、さて、日本人はどうしてこんなに難解で複雑なアニメ映画を家族そろって見に行ったのか。アメリカ側には、この筋立てだけではいまひとつ理解ができないということになる。

アニメ評論家のヘレン・マッカーシーの解釈は、こうだ。《もののけ姫》はさまざまな愛を描き、そしてさまざまな愛に付随する「喪失」を描いたのだ、と。まあ、そうだろう。宣伝文句もそうなっている。糸井重里のコピーも「生きろ。」だった。

が、ここまではこのアニメを見に行くためのロジックだ。見終わった者たちが語っていく解釈にはなりえていない。少なくとも日本アニメの真髄の解釈にはなりえない。愛の多様性とその喪失など、ハリウッドもフランス映画も韓国映画も、どんな映画もテーマにしてきたものだ。

さあこうなると、日本アニメに「ジャパン」の、それがハイカルチャーでもあるのかもしれないという根拠を発見したくなる。なぜ宮崎は十四世紀の日本に森とタタラ場の対決を描こうとしたのか、なぜ精霊の力を描いたのか。アシタカもサンも苦悩したのはなぜなのか。そういうことが気になる。

本書の論点も、だいたいは以上の認識から先のことを議論しようとした。ただ著者はそこで、たとえば《攻殻機動隊》には神道と仏教があり、草薙素子が人形遣いと結ばれるのはアマテラスの天の岩戸の幻影を暗示するのであって、そのテーマ音楽には祝詞からのインスピレーションと涅槃のイメージが付与されているだろうというような、そういう記号的な推測をせざるをえなくなってしまうのだ。

気持ちはわかる。けれども、はたしてそういう推測でいいのか。それでもスーザン・ネイピアは突進する。そして、注目すべき日本アニメの本質をまとめれば、「終末モード」「祝祭モード」「挽歌モード」の三つに大別できると考えたのだ。

ネイピアがあげた終末・祝祭・挽歌とは、原著の英語では「アポカリプス、フェスティバル、エレジー」である。当たっていなくはない。エレジーというのは、押井守の《うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー》(一九八四)、高畑勲の《火垂るの墓》(一九八八)や《おもひでぽろぽろ》(一九九一)、森本晃司の《彼女の想いで》(一九九五)などを想定している。

が、「アポカリプス、フェスティバル」はいかにもアメリカ的だ。案の上、アポカリプスではコッポラの《地獄の黙示録》になっていく。日本にもベトナム戦争を扱った作品なら吉田秋生の『BANANA FISH』という傑作マンガなどがあるけれど、それはアポカリプスではない。

だからそういう英語を使うなら、たとえば「ディストピア、カーニバル、ノスタルジア」などと名付けたほうが英語的日本の実情に合う。さらに勝手なことをいえば、日本の注目アニメのほとんどはその大半が「ゾーンもの」で、そこに「インターセクションもの」と「ファンタジーもの」と「ナンセンスもの」が競いあい、結局はそれらの混合が日本アニメの全容に流れ出していると思っていいのではあるまいか。

日本のアニメにおいて、とりわけディストピア性とゾーン性が格別な意味をもってきたことは強調しておいていいことだろう。実は、すでに《ゴジラ》がそうだったのだ。また《大魔神》がそうだった。

これは日本が世界で唯一の被爆国であること、つまりはつい先だって国土を破壊されたばかりだという、生々しい喪失記憶を引きずっているせいでもあった。だから《ゴジラ》や《大魔神》までは、言ってみれば、そうした近過去の破壊や喪失に対する制作者や表現者たちの逆襲だったのである。

ところが、日本列島は再生し、新幹線は走り、経済は高度成長して自動車が溢れ、消費文化はアメリカを真似したそっくりさんになっていった。ぼくはとくに「女性自身」などの女性週刊誌の表紙がのきなみ金髪のアメリカ人ばかりを登場させていることに、どうにも理解しがたいものを感じていたものだ。つまりはゴジラでは日本の近過去も近未来も描ききれないことになったのだ。日本人は、そこでいったんディストピアを捨てて、金髪でポップで、コカコーラでハンバーグな安易に変身できるアメリカン・ユートピアの使い手に転向してしまったのだ。

転向はみかけほど愉快なものではなかった。あまりに急激な変調と歪みは、バブル崩壊がその最もわかりやすい例ではあるが、すでに七〇年代後半から八〇年代にかけて、さまざまなかたちで噴き出していた。

それでどうなったかというと、マンガやアニメやゲームが、そしてアキハバラが、これらの変調と歪みを引き取っていったのである。高度成長とその停止とアメリカ偏重の日々のなか、ここに新たな鋭い表現者たちが輩出して、独自のスタイルとテイストを、つまりは独自の「趣向」と「崇高」を問い始めたのだ。

その方向を一言でいうことはできないが、あえていうのなら、ひとつには日本の近未来に対してディストピア性を付与し、そのトポスはあくまで海外や宇宙ではなくて日本列島のどこかのゾーン性に依拠するのだという発想をもたらし、もうひとつには、そこに異様なほどのナンセンス性を加えることになったのだ。これが《美少女戦士セーラームーン》と《もののけ姫》の両方がともに迎えられる日本のポップカルチャー(ハイ&ロー・カルチャー?)というものになった。

もちろん、すでにそのようになるかもしれないというアウトノミア(自律主義)な系譜は準備されていた。それは文学では安部公房、大江健三郎、村上龍、島田雅彦、村上春樹などの「近傍の崩壊」と「世界の終わりの光景」を歌う作品にあらわれ、映画では今村昌平《ええじゃないか》、森田芳光《家族ゲーム》、伊丹十三《タンポポ》、若松孝二《寝盗られ宗介》などの、アナーキー・ナンセンスな作品にあらわれていた。これらはミハイル・バフチンやノースロップ・フライが注目したカーニバル色が濃い「メニッポス・ジャンル」でもあった。

メニッポスは古代ギリシアの犬儒派の哲学者で、漠たる快楽に浸る連中を鋭いシニカルな快楽で突き刺してみせた作風で知られる。快楽主義を刺す快楽を見せつけるというのがメニッポス主義である。ルキアノスが継承した。そのメニピアン・サタイア(メニッポス的風刺)に似たものが日本の文芸やマンガやアニメに浮上しているという見方があるのだが、ここはよほどに議論を深めないと、説得力のある説明には届かない。

それなら、以上のように見れば日本の注目アニメの特色があらかた説明できるかというと、そうは問屋が卸さない。まだまだいくつもの説明が必要だ。今夜はそこまで踏みこむつもりはないけれど、たとえばそのひとつに、日本の注目アニメには「ステートレス」(無国籍)という著しい特徴があることを指摘すべきなのだろう。

これは海外からはエキゾチックやテクノアニミズムに見えるか、上野俊哉のいうテクノ・オリエンタリズムに見える。またジャパン・クールにも見える。うんとわかりやすくいえば、バービー人形ではなくてリカちゃん人形なのだ。押井はもっと端的に踏みこんで、「日本人にとっては、アニメだったらなんでも異世界なのだ」と言ってのけたものだった。

日本人には一方に“兎追いしふるさと”の「原郷」があって、他方には縄文の森やタタラ場のような「異世界」がある。島田雅彦は多摩川べり郊外住宅で、向こう側に読売ランドという異様な明るい世界があることを見て育ったのだが、それもまた「異世界」なのだ。それは滝田ゆうの「ぬけられます」であり、つげ義春のねじ式で、また新宿ゴールデン街なのだ。つまりは荒木経惟の、あの写真なのだ。

ここには「原郷」と「異世界」の歪んだ関係こそが昨今の日本なのだろうという判断が出てくる。斎藤環ふうにいえば「解離」がある。しかしこの歪曲や解離はアタマで判断しているだけではカタチにはならない。それを言葉や映像に表現してみるしかない。そして、それをしてみると、それをすればするほど、この「原郷」と「異世界」という二つの歪曲的解離的関係が同時にあらわされるということになってくるのだった。こうした同時性をとことん描く気になったのが、日本映画界のニューウェーブ派であり、アニメ演出家たちだったのである。

歪曲と解離はそれをちょっと未来にもっていけばネクストTOKYOのディストピアになった。それを近傍のゾーンにもってくれば、《うる星やつら》のラムちゃんの学園や《めぞん一刻》の下宿なのである。問題はそのゾーンをどこまで細部にわたって描き抜くかということだ。都市かキッチンかの二択ではない。この細部の手法において、文学は一歩も二歩も立ち遅れた。その間隙をすかさず埋めたのがライトノベルやおたく文学だった。

いま、日本社会はますますジグムント・バウマンのいう「リキッド・ソサエティ」(液状化する社会)に向かっている。そのことと、今夜とりあげた本書の注目したアニメ作品が根底で表現しようとしていることとは、必ずしも重ならない。

日本アニメは現実の液状化よりずっと早くに境界線の侵犯をおこしていたし、半ば日本回帰をしつつ、半ば未来回帰をおこしていったのだ(決して未来志向なのではない)。それらは、ステートレスのように見えていて、やはり「日本」なのである。いまや「J」という名の日本だ。

今夜は、とりあえずここまでにしておこう。いずれにせよ、本書は日本アニメ論としては、アメリカからの見方の動揺と努力と変遷をもたらしていて、いろいろ参考になった。ぼくは今夜は本書を「追い抜き読書」のサンプルにしてしまったが、他意はない。また、本書にはここにとりあげたもの以外の作品についての言及も多々あって、そこには日本人は『源氏物語』の時代も浮世絵の枕絵でもまったくハダカに関心がなかったのに、なぜハダカを表現したがるメディア的国民性をもったのかといったコメントも随所に挟まれている。関心のある読者は覗かれたい。

日本側のアニメ論については、まったくふれられなかった。すでに東浩紀が『郵便的不安たち』(朝日新聞社)に「庵野秀明はいかにして八〇年代アニメを終わらせたか」を書いているほか、上野俊哉や大塚英志の議論から北野太乙の『日本アニメ史学研究序説』(八幡書店)にいたるまで、当然ながら日本側の反応もそうとうに出ている。なかで上野の『紅のメタルスーツ』(紀伊國屋書店)はお勧めだ。また、小谷真理の『聖母エヴァンゲリオン』(マガジンハウス)のようなアブジェクション(おぞましいもの)を背景としたぶっとんだものもあるし、セカイ系の切通理作の『宮崎駿の〈世界〉』(ちくま新書)もある。そのうちとりあげてみたい。その一部については明日の「連塾」(OAGホール)で、押井守本人と話してみることになるかもしれない。

最後に、著者が《千と千尋の神隠し》を論じたうえで、宮崎駿の言葉で最も印象深いものとして示している一節を紹介しておく。それは、こういうものだった。

「ボーダーレスの時代、よって立つ場所をもたない人間は最も軽んぜられるだろう。場所は過去であり、歴史なのである。歴史をもたない人間や過去を忘れた民族は、カゲロウのように消えるか、ニワトリになって食らわれるまで、卵を生みつづけるしかないだろう」。

[追記]この千夜千冊を書いた翌年、ミネソタ大学出版からトーマス・ラマールの大著『アニメ・マシーン』が刊行された。藤木秀朗の監修で二〇一三年に名古屋大学出版会が日本語版にした。ラマールは生物学・海洋学・アジア言語文化学の研究者で、日本のアニメの仕掛けのいっさいをシネマティズムとアニメティズムの連続性と飛躍性を通して解明しようと試みた。『アニメ・マシーン』のタイトルにあらわれているように、分析と推理の目が格別にマシーナリーなのである。たいへん、おもしろかった。とくにCLAMPの《ちょびっツ》と庵野秀明の《ふしぎの海のナディア》をつかった解明は群を抜いていて、全篇に出入りするシヴェルブシュ、ドゥルーズ、ジジェク、東浩紀、ヴィリリオらの思想をアニメ的に読み込んでみせる手立てとともに、感心させた。