父の先見

筑摩書房 1995

Larry McCaffery

Avant Pop 1995

[訳]巽孝之・越川芳明

夜の街は社会ダーウィン説の狂った実験に似ている。退屈しきった研究者が計画し、片手の親指で早送りボタンを押しっぱなしにしているようなものだ。――ウィリアム・ギブソン

アメリカの九〇年代精神の「際」を抉った一冊だった。父ブッシュの湾岸戦争とウォール街の暴走とインターネットの抬頭のなか、アメリカン・マインドは千々に乱れていた。クリエイターたちは、こう思っていた。ポストモダンではまにあわない、パンクロックは費いつくした、グローバル・キャピタリズムなんてくそくらえ、いまさらドラッグには戻れない、できればサイボーグな官能に耽りたい。こうしてアヴァンギャルドなポップがめざされたのだった。

ひるがえって思い出すと、七〇年代半ばくらいのことだと思うけれど、ダウン・アンド・イン(down and in)という言葉がとびかっていた。ちょっと掴みにくいが、「前衛だけれど、でも、周縁じゃない」といった意味だ。ロナルド・スーキニックにそういうタイトルのアンダーグラウンド文化論があった。ダウン・アンド・インは「アンダーグラウンドはアッパーに出る」といった意味でもあったので、さしずめアンディ・ウォーホルとヴェルヴェット・アンダーグラウンドの、よこしまに見えながら実はとっても純で高感度な関係のようなことをさしていたにちがいない。

ところが八〇年代をすごしてみると、そんな蜜月に酔うよりも、ITネットにダウン・アンド・インするほうがずっとドラッグレス・ハイになれそうだと感じるようになったのである。けれどもそれって、以前の夢のデジタルな焼き直しとは違うのか。クリエイターたちは少し迷い、そしてアヴァン・ポップに突っ込むことにした。

世の中が上位と下位を分け、主流と前衛を離し、中心と周縁を区別するのは、もううんざりだと感じていた連中にとっては、キャシー・アッカー(パンク・ノヴェルの作家)の『アイデンティティ追悼』はもともとローリー・アンダーソン(音楽パフォーマー、ルー・リードの妻)の「ファウンド・ランゲージ」そっくりなのだし、マーク・レイナーの『エスター・ウィリアムズの香り』は《マックス・ヘッドルーム》やデビッド・リンチの《ツイン・ピークス》となんら変わりのないものなのだ。

本書はヒップでポップな文学はどうなっていったのかという話を書いている。どうなっていったかというのは、おかしくなったということだ。そこをどう見るかということだ。そう言ってわかりにくいのなら、日本の例でいえば、石川淳の『狂風記』(集英社文庫)は筒井康隆の『虚航船団』(新潮文庫)の腹違いの兄弟なのに、そういうことがわからなくなっていると言えばいいだろう。何の話をしているかって? やっぱり「小説を読むための小説」「小説という方法を書く文学」というのがハバをきかせているという話だ。それがかつてのパンクロックがやってみせたことととても似ているということだ。

セックス・ピストルズの《プリティ・ヴェイカント》を聞けば、おどけたニヒリズムとからっぽさ加減がダダ的不条理で抑圧する言語体系をゆさぶっているのがすぐわかる。だからかれらは自己言及的批判が演奏にあらわれてくる。

――ラリイ・マキャフリイ

マキャフリイが言いたかったことは、ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』(ハヤカワ文庫SF)を読みおわって、もう一度一ページ目をゆっくり開いた瞬間に、すべてがわかるようになっている。そのエピグラフにはヴェルヴェット・アンダーグラウンドの《日曜の朝》の「見ろよ、世界はおまえの背後にある」が引用されていた。それはサイバーパンクの開幕であって、同時にアヴァン・ポップの凱歌のマニフェストであった。

マキャフリイに『アヴァン・ポップ』という書名の著作はない。巽孝之がマキャフリイと相談ずくでこのような本を編んだ。手にとってすぐ、本場よりも進んでいる感じがした。コズフィッシュ(祖父江慎のデザインアトリエ)の木庭貴信によるロゴポップな造本もいいし、編集構成もいい。それにたくさんのルビがついているのが日本アヴァン・ポップになっている。これもアメリカにない。高山宏の神技ほどではないが、それでも「再搾取」に「リミックス」と、ロバート・クーヴァー(ピンチョン、バーセルミらと並ぶポストモダン作家)の『女中の臀』に「メイドのおいど」とルビが振られていると、それだけでアヴァン・ポップなのである。

アヴァン・ポップというコンセプトはマキャフリイが一九九一年あたりに提案したものだった。一九八六年のジャズのレスター・ボウイの《アヴァン・ポップ》から採ったかどうかは知らないが、ポストモダン以降のデジタルメディア時代のアヴァンギャルドな潮流に対して名付けられたもので、最初のうちはタランティーノやコーエン兄弟の映画の批評で語られていたのだが、それがしだいにポストモダンの次にくる文学理論に応用されていった。

これをメタフィクションと混ぜて議論してみせたのは巽孝之たちだ。だからほんとうは巽孝之の著作、たとえば『メタフィクションの謀略』(筑摩書房)やそれを勘案した『メタフィクションの思想』(ちくま学芸文庫)のほうを紹介したいくらいなのだが、一応、本場に敬意を表した。

パンクの登場とともに、そのふざけ半分の引用や関連性のないカットアップ手法や皮肉なポーズとともに、従来のサブカルチャーの閉鎖性は完全にくつがえされた。パンクスは戦後のサブカルチャーを手当たりしだいにあさり、リサイクル=再生させるべくファッションとサインを盗んだのだ。

――イアン・チェンバース

二十世紀末のアメリカ文学に何がおこっていたかを瞥見しておくと、ひとつには北米マジック・リアリズムのようなものが志向されていた。ひとつにはブルース・スターリングが名付けた「伴流文学」が文脈をもった。そしてひとつにはマキャフリイが命名したアヴァン・ポップの潮流が溢れてきた。

これらはそれぞれが似たような境界侵犯領域をさしている。しばしば「トマス・ピンチョン以降のポストモダン」とも「ニューマキシマリズム」ともよばれていた。マキシマリズムはむろん七〇年代のミニマリズムに対抗したものだ。ようするに、後期資本主義の前衛芸術と大衆芸術の境界を脱構築する「小説という方法を書く文学」という文芸的なムーブメントのことである。

それを総じて巽孝之はメタフィクションというふうにまとめた。「尽きる文学」だ。いや、メタフィクションと言わなくてもいい。『嫌ならやめとけ』(水声社)のレイモンド・フェダマンは「サーフィクション」(超虚構小説)と、『読みのプロトコル』や『テクストの読み方と教え方』(ともに岩波書店)でいろいろのタネ明かしをしてみせたロバート・スコールズは「ファビュレーション」(寓話化)と、マシュード・ザバーザダーは「トランスフィクション」と、数学者でもある作家のルディ・ラッカーは「トランスリアリズムの文学」と、ジェローム・クリンコウィッツは「ポストコンテンポラリー・フィクション」と名付けていた。

まあ、呼称はいろいろだが、これらはMTVやハイパーテキストやウェブ社会の登場と軌を一にしていた。つまりこれらはIT時代の情報文学であって、デジタル加担の方法文学で、たぶんにサイバーなエディトリアリティの実験文学なのである。

意味、構造、そして映像ディスプレイの諸要素が本質的に不安定であるという点で、電子テクストは従来のテクストとは一線を画している。

――J・D・ボルダー

アヴァン・ポップなメタフィクションは中心などもってはいない。むろん周縁にもいない。どこもかしこも脱中心であって、どこからでも自己他者モデルが顔を出す。すべてが仕掛けであって、すべてが入れ子構造なのだ。

それをマイクル・ボイドは、これはどうかと思うのだが、ありきたりにも「自己言及小説」と言って、読むことを消費する“小説批評小説”だと説明した。それならポール・ド・マンが言語の効果は自然を読みちがえることなんだと言ったことが当たっていたわけだし、大塚英志が「物語消費」と言い、東浩紀が「データベース消費」とオタク文化の本質を言いあてたのも、当たっていたわけだ。

けれども問題はもはや「自然と言語の裏切りの関係」などではあるまい。そんなものではすまなくなっているとも言わなければならない。マーク・アメリカが一九九三年に書いた『カフカ年代記』の主人公がそうだったように、二十世紀末のアヴァン・ポップなグレゴール・ザムザには、最初から自己言及すら失敗するように微小な「バグ」がプログラム注入されていたわけなのだ。

究極のロゴスなど存在しない。そこにあるのは新たな視点、新たな認識、新たな解釈だ。にもかかわらず、文学はむしろ連続性を保持するためのシステムであり、われわれはその文学の電子の端末にいるにすぎない。

――テッド・ネルソン

本書には二つの瞠目すべきヴィジュアル・ワークが紹介され、その作者とのインタヴューが収録されている。山崎シンジ&ユミとデイヴッィド・ブレアだ。

山崎シンジ&ユミはAZZLOを拠点にボンデージ&ディシプリンを公開する活動をしている。シンジは金子國義のアシスタントをしているころからフェティッシュなスーツやツールを集めはじめていて、ユミと出会ってからはそれらを装着した調教的拘束性を写真にし、さらにそれらをSMショーふうに組み立てていくようになった。写真のほうは『BD』(フールズメイト)にまとまって、欧米のアヴァン・ポップ・シーンの度肝を抜いた。

マキャフリイは東京に滞在していた一九九二年に二人に会ってインタヴューすると(本書はそのときの巽孝之らとの体験から生まれた一冊なのである)、その中身をすかさず「サイボーグ・ブッディズム」と名付けた。ぼくもかつての海岸通りの「GOLD」や西麻布の「イエロー」で二人のディシプリン・ジムのショーを見たが、あまりに参加者が多いためか、ユミだけが公共建築物とともに静謐かつ矛盾に満ちて写っている『BD』のほうがずっと刺激的だった。

ポルノショーに出てみて、セクシュアリティが政治性だってことがよくわかったわ。私とセント・マークスの群衆とのあいだを隔てているのは政治性なのよ。

――キッシー・アッカー

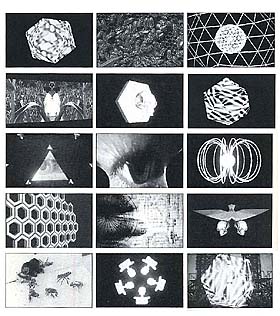

デイヴィッド・ブレアのヴィジュアル・ワークは六年がかりで完成した《WAX》の中に注入されている。「蜜蜂テレビの発見」というサブタイトルをもつこの作品は、フライト・シミュレーター工場に勤める主人公ジェイコブ・メイカーが、祖父のジェイムズ・ハイヴメイカーから受け継いだメソポタミア系蜜蜂を飼育しているという愉快な設定になっている。主人公にはブレア自身が扮し、祖父には合成されたウィリアム・バロウズが扮した。

物語は陰謀と殺人がからむカインとアベルふうの複雑なスリップストリームものになっているのだが、いよいよジェイコブが飼育しすぎた蜜蜂からこめかみに鏡球を埋めこまれるにおよんで、蜜蜂テレビともいうべき超絶視覚をもたざるをえなくなる。加えてそこに神話時空的なヴィジュアル・ナビゲーションの体験が進んでいくと、俄然、これを見るわれわれもまた蜜蜂の集団的無意識に犯されていくような錯覚をおぼえるようになる。クライマックスではジェイコブは人間爆弾となって死者の国から帰還するに至るのだ。

この映像作品は、あきらかにトマス・ピンチョンの『重力の虹』(新潮社)にカインとアベルの物語をまぜこみ、それをハイパーテキストふうに組み直していったという意図をもっている。つまりはメタフィクショナルTVなのだ。ちなみにジェイコブとは「ヤコブの梯子」のヤコブの英語名をあらわしている。

ところで二〇〇〇年ちょうど、日本でこれまでのアメリカ文学史って何だったのかとおもわせるほど痛快な二冊のアメリカ文学案内が刊行された。柴田元幸の『アメリカ文学のレッスン』と巽孝之の『アメリカ文学史のキーワード』(いずれも講談社現代新書)だ。

楚々とした変哲のないタイトルになっているからといって、侮ってはいけない。二冊ともめっぽうよくできている。柴田のものはマーク・トウェインの『ハックルベリイ・フィンの冒険』からリチャード・パワーズの『黄金虫変奏曲』までを一気に駆け抜けるもので、さすがにすべての引用を柴田自身の翻訳で貫いただけあって、アメリカ文学の文体のウェブ変化が浮き出すように如実に伝わってきた。

巽の本は文学思想史として徹底していて、いま日本語で読める最も高質な分析と配慮に満ちている。アメリカ文学をコロニアリズム、ピューリタニズム、リパブリカニズム、ロマンティシズム、ダーウィニズム、コスモポリタニズム、ポスト・アメリカニズムの七つの潮流に区分して、それぞれにまことに興味深い作品例をランドマークにして、それをトーテムポールの解読よろしく配分してみせた。

アヴァン・ポップな話題は第七章の終盤にしか出てこないのだが、全編をメタフィクションの構造と方法をめぐるヒントとして読めるようにもなっている。巽は「あとがき」で、エモリー・エリオット編纂の大著『コロンビア米文学史』(山口書店)に蟷螂の斧をふりかざしたようなものだと謙遜していたが、どうしてどうして、そんなことはない。蟷螂の斧の切れ味が読みごたえがあった。

その巽の本の最後で、マキャフリイが「二十世紀英語文学一〇〇選」のベストテンにアメリカ文学作品を七つ選んでいることにちょっとふれている。これにはぼくも意外な新鮮味を感じた。こうである、

(1)ウラジミール・ナボコフ『青白い炎』、(3)トマス・ピンチョン『重力の虹』、(4)ロバート・クーヴァー『公開火刑』、(5)ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』、(6)ガートルード・スタイン『アメリカ人の形成』、(8)ウィリアム・バロウズ『ノヴァ』三部作、(9)ナボコフ『ロリータ』。ナボコフが二冊、入っている。なるほど、なるほど、アヴァン・ポップは昔の名前で出ています。

わたしはかれを求め、かれはわたしを満たす準備万端。家の中ではわたしはイスラム教徒。心ではわたしはアメリカのアーティストであり罪悪感はない。わたしは快楽を探し求める。わたしはおまえの皮膚の下の神経を探し求める。狭いアーチの道を。層を。古代レタスの巻物を。わたしたちはまちがいを崇拝する。比類なき娼婦のおなかのほくろ。

――パティ・スミス