父の先見

〈地球と人類の時代〉の思想史

青土社 2018

Christophe Bonneuil & Jean-Baptiste Fressoz

L'Événement Anthropocéne ― La Terre, L'histoire et Nous 2013・2016

[訳]野坂しおり

編集:押川淳 協力:塚原東吾・財城真寿美ほか

装幀:竹中尚史

今年も暮れようとしているが、コロナ・パンデミックはいっこうに収まりそうもなく、世界中での感染者は8000万人を突破し、死者は170万人を超えている。まだふえるだろう。1週間前には南極大陸のキャンプにも感染が及び、地球上の六大陸がすべて侵食された。COVID19の変異も際立ってきた。アフリカ変異種がまたたくまに感染路をパッセージする。

総じては、なぜか欧米がひどい。何度も都市部のロックダウンが試みられたが、功を奏しない。

ワクチンは急ピッチで開発されているが、その効果があらわれてくるのは来春以降だろう。治療剤はまだないし、免疫形成の実態調査も遅れ、病院や看護師の疲弊が激しい。コロナ型RNAウイルスの正体がわかるには、『感染症の世界史』(1655夜)も言及していたように、おそらく数年がかかる。

それにしても大変事だった。感染者の数が減衰しないかぎりは学校も一般店舗も開けない。公園にも居酒屋にも屯(たむろ)できず、スポーツ大会は見送られ、劇場は椅子席を2つおきにする。このままウイルス変異が続いていったらいったいどうなるかと思いながら、みんなが何かをガマンをしている。その何かが、わからない。

そんななか日本は無策に近い。安倍もガースーもひどかった。あいかわらずの経済優先主義とポピュリズムだからPCR検査や医療対策はおざなりで、そのかわりアベノマスク・支援金・補助金をばらまき、GOTOキャンペーンや食事割引などで歓心を買い、ずっとお茶を濁してきた。わかりやすいパンフレットひとつ、作らない。ICT時代の最初のウイルス・パンデミック(日本ではエピデミック)であるにもかかわらず、新たなソフトやアプリも開発されない。お茶は濁るばかりだ。

フレドリック・ジェイムソンが「資本主義の終わりを想像するより、世界の行き詰まりを想像するほうがずっとかんたんだ」と言っていたのを思い出す。

コロナ禍が世界同時的な攻勢を続けているのは、宿主(地球のホスト)たる人間社会のほうがそういう事態悪化を促進させる余地を与えているからで、COVID19自体のふるまいや変異は、21世紀のホスト世界社会のふるまいの反映そのものなのである。こんなことを続けていれば、世の中の価値観や社会観や生活観に決定的なヒビが入る。

どういうヒビかということは、ジョージェスク=レーゲンの熱力学的経済分析などがその傷痕を示している。数々の地球環境危機のデータは、宇宙ゴミから海中のプラスチック破片の量にいたるまで、ほぼデータになっている。だから惨状がどのようなものかは数値でもわかっているはずなのだが、それなのに、未体験な有事の事態が長期化してきたことによって、明日の社会の変更が近づいてきていることだけは感じるだろうから、あわてて「ニューノーマル」なんてバカなことを考える。目の前の明日の日々ばかりが気になるのだ。平時は有事を前提にすべきなのだ。

仮に2021年になって、ウイルス禍によるパンデミック(あるいは地域的なエピデミック)が数カ月後に収束(終息)したとしても(東京オリンピックが開催されようと中止されようと)、こうした未体験な身体的なハザードがおこす事態がありえたこと、それが社会のありようをあっというまに変貌させるのだということ、そういうことが半年も1年も続きうることを体験してみると、このあとの世界や社会は以前のままでいいのか、あんな会社の日々に戻ってしまっていいのか、いままでは何か勘違いしていたのではないかというふうにもなってきた。「平時有事病」とでもいいたくなるような、とんでもないトラウマ(PTSD)の発生なのである。

元のように戻ればいいかといえば、いいわけがない。そんなことはとっくにわかっていたはずだ。おそらく第一次文明戦争と呼ばれるべきだろう湾岸戦争やそのあとのリーマンショックがおこったときに、何が問題であるかはすっかり露呈していたのだ。もう少し前からいえばレーガノミクスやサッチャリズムの驀進がおこり、日本でいえば日米協議がすすむなか、これを小泉純一郎や竹中平蔵がお追従(ついしょう)したときに、「これでいいはずはない」という事態がひどく広がってしまっていたはずなのである。

ところが、みんなボケていた。ないしはシラをきっていた。EUを結束させるか分断させるかでまるまる数年つぶしたり、トランプの出現に右往左往したり、モリカケ問題でお茶を濁してみたり、そんなことばかりだった。

そこへ1年以上にわたる感染戦線の実況だ。みんなそわそわとソーシャル・ディスタンスをとり、テレワークやリモートワークをしはじめた。そのうち、これはきっと働き方が変わっていくだろうと実感しはじめて、さっそく新築住宅やマンション販売の会社が3DWKというようにリモートワークスペースのための「W」をフィーチャーした間取りを売り出した。

不安がこんな程度では困る。地球自体がおかしくなりつつあるのであって、職場が変更を迫られているわけではない。「人-地球」という巨大サラダボールがヤバイのだ。ジョン・ケリーは気候変動と感染症とテロリズムを大量破壊兵器とみなしたが、それはやっと2014年のことだった(ケリーはバイデン政権のブレーンになった)。あまりにも遅すぎる。「人新世」はとっくにやってきていたのだ。

人新世(じんしんせい)は新しい概念である。2000年2月のメキシコでの地球環境をめぐる国際会議でパウル・クルッツェンが言い出した地質年代のための新しい用語だ。

クルッツェンはオランダの大気化学者で、オゾンホールの研究などで1995年にノーベル化学賞を受賞した。地球温暖化や温室効果ガスの問題の多くの議論のオピニオンリーダーである。『気候変動』(日本経済新聞出版)などのベストセラーもある。

そのクルッツェンが21世紀を前に、今日現在のわれわれは完新世(Holocene)にいるのではなく、新たな「人新世」(Anthropocene=アントロポセンあるいはアントロポシン)に突入していると言うべきだと発言した。この発言がきっかけに、にわかに「人新世」という見方が話題になってきた。

従来の地質年代学の公式見解では、現在の地球は1万1500年前に始まった新生代第四紀の「完新世」に属している。われわれ人類もそこにいつづけているとみなされてきた。しかしクルッツェンは完新世はもうピリオドを打っているのではないか、産業革命以降、地球は新たな地質年代に突入しているのではないかと言った。

はっきりいえば1784年にワットが蒸気機関を発明したときから新生代第四紀の「人新世」に入っているというのだ。

生命の歴史は38億年をへてきた。46億年の地球史のうちの海底に光合成をするシアノバクテリアあたりをきっかけに、生命はその後に開展していく870万種に向かって歩みを始め、地質年代でいえば古生代(カンブリア紀~デボン紀~ベルム紀)、中世代(三畳紀~ジュラ紀~白亜紀)をへて、6500万年前から新生代に突入して今日に至った。

新生代(Cenozoic era)は前半の第三紀と後半の第四紀に分かれ、その第四紀が260万年くらい前から始まってヒトを出現させ、現在に及んでいる。第四紀はずっと氷河時代だが、前半の更新世と後半=現在の完新世(Holocene)は寒冷な氷期とやや温暖な間氷期がゆっくりくりかえされ、いまは第四間氷期が続いている。以前は沖積世というふうにも呼んでいた。

というわけで、われわれはいま第四紀完新世(第四間氷期)にいるのだが、クルッツェンらは、いやいや、われわれはいま第四紀人新世にいるのではないかと言ったのである。

もしそうだとしたら、これまで地質年代は太陽の活動や巨大隕石の落下や地球温度の変化や海洋事情などの、地球の内外におこった自然条件によってステージングされてきたのだが、「人新世」という提案によって、われわれは有史史上初めて「文明や人為のかかわりによって生まれた地質年代」にいるということになる。

気温上昇、インフルエンザ流行、オゾンホール問題、温室効果ガス蔓延、エイズの大流行、SARS、MARS、コロナの流行は、そういう第四紀最後の地質年代の喘ぎだということになる。資本主義がこれほど高度に爛熟しているかのようなのに飢餓や貧困がなくならないことも、この数十年の人新世が新自由主義、金融工学の流行、マッドマネーの狂乱、ネット資本主義の蔓延などと結びついている可能性がある。

クルッツェンの警告含みの提案は必ずしも新しいものではない。たとえば、イタリアの地質学者アントニオ・ストッパーニはすでに1873年に「人類は新たな地質学変化を帯びた者」(人類の地質時代)と定義するべきだろうと言っていたし、ウラジーミル・ヴェネナツキー(「生物圏」概念の提唱者)が、地球を「生物地峡化学(ゴオジミ・ケミンル)の循環系」とみなしたのは1920年代だった。その後も地球環境の変化を憂慮する見方はずっと続いている。

しかし、そのことが人為的地質年代に及んでいたということ、そのエビデンスはもはや反証しようのないものになっていることを確固たる体系的記述によって議論できるようにし、それが「アントロポセン」(人新世)と呼ばれるべきものであることを鮮明にさせたのはクルッツェンだった。

さっそくブルーノ・ラトゥールが「人新世という概念は、近代や近代性という概念に代わるものとして生み出されたもののなかでも、哲学的、人類学的、政治的な概念として、これまでにないほど決意的なものである」と反応した。ラトゥールは人類社会を「変化する作用点」がつくるアクターネットワークとして説明しようとした社会人類学者だ。

ことほどさように、人新世はとっくの昔からはじまっていて、さまざまな人間活動の所産や痕跡が地球システムの機能に障害を与えるほどに力をもってしまっていることをあらわしているのであった。そうだとしたら、人新世はヨーロッパ人がアメリカ大陸を征服したときに始まっていたのではないかと、地質学者のシモン・ルイスやマーク・マスリアンはアメリカインディアンの人口崩壊の調査をもとに提唱し、ヤン・ザラシェヴィチは人新世はそうしたことが何度かにわたって地球に損傷を与えた「層位的構造」になっていったのだろうと説明した。

おそらくそうだったのである。以下、人新世よりもアントロポセンと言ったほうがしっくりくるので、そう書くことにするが、アントロポセンはきわめて層位的(ストラティグラフィック)に地球を侵食してきたのである。

本書はアントロポセンの提案を前提にして、CNRS(フランス国立科学研究センター)のクリストフ・ポヌイユとジャン=バティスト・フレソズが、アントロポセンという新たな枠組の登場によって人類が何をどのように考えなければならなくなったのか、それには従来の考え方の何を変更しなければならなくなったのか、そのことを丁寧に、かつラディカル・ヒストリーっぽく総浚いしたものである。

二人の検証によれば、アントロポセン層位化の第1段階は産業革命から第二次世界大戦までにおこっている。この期間で石炭を中心にしたエネルギー消費量は40倍になった。それによって経済成長は50倍に、人口は6倍に、利用土地面積は約3倍になった。やがて陸路にも海路にも蒸気機関化と速度化がおこり、人類はなんらかの自動エンジンに頼るようになった。

その一方で多くの森林が各地で失われ、大気中の二酸化炭素濃度が277ppmから上昇しはじめた(20世紀半ばで311ppmに達した)。

第2段階は大戦後の1945年からで、ここで石油の大量消費によって二酸化炭素やメタンの大気中濃度が急激に増加し、地球の窒素とリンの循環濃度に大きな変化がおこった。

そこに戦後の自由貿易主義による国際経済システムの加速がぴったり重なって、たとえば水力発電所の増加数、自動車生産数、マクドナルド・ハンバーガーの店舗数が窒素とリンの大気循環指数と同期していった。海が汚染し、農薬や薬剤が人体に染みこんでいった。「大加速」(グレート・アクセラレーション)と呼ばれる。

第3段階は2000年からで、事態はどんどん深刻になるばかりである。電子決済システムがグローバル化し、ネット社会が蔓延していったこと、そのころ中国が二酸化炭素排出国でアメリカを追い抜いて世界第一位になったのは、その象徴的な同期現象だった。

とくに遺伝子操作による農産物と医薬品の量産と金融工学による貪欲なマネーゲームが新たなグローバル・スタンダードを獲得したことは、住人の一人一人が「知覚」や「肌」や「近隣」によって辛うじて護ってきたリアルな境界をずたずたにしていった。SARSやMARSやCOVIDはそういう“つるつるスベスベの社会環境”の中でやすやすと伸長していったのだ。

これらの大きな3段階の層位的侵襲をへて、技術の非計画的な拡張が地球社会環境をおかしくさせ、地球社会環境は人々から危機の実感を奪いとっていったのである。では、どうするべきか。「ニューノーマル」などというあざとい手で逃げてはいけない。一から考えなおすべきだろう。それなのに、地球工学テクノロジーに身をかためた地球システム屋たちは、「地-権力」を取引きする統治に走りはじめている。

本書はそうなってしまった責任の一端が各国と国際機関を占めるジオクラート(地球官僚)と、社会生態系の複合性を無視したエコファシズムにあることを告発している。おかげでアントロポセンはもってのほかの段階を驀進中だ。

地球がとっくに壊れているというわけではない。喘ぎながらもまだまだ活性的である。地球ではなく、「人-地球系」がすっかりおかしくなりつつあるのだ。こちらが深刻だ。

本書はその深刻なおかしさを、いくつもの新世ぶりで強調している。曰く熱新世、食新世、死新世、あるいは曰く欲望(貪食・消費)新世、無知新世、賢慮新世、また曰く英新世、資本新世、論争新世、軍新世。

いちいち案内しないけれど、およその見当はつくだろう。なかで英新世とは近代以降のイギリスが冒したまちがいによって引きおこされた人新世全体への禍根のことをさす。ぼくはかつて『世界と日本のまちがい』(春秋社。のちに『国家と「私」の行方』に改題増補)で、こうした「イギリスのまちがい」を三枚舌のイギリスとして特筆したものだ。

当然、米新世もある。アメリカ新世だ。これは資本制契約主義とポルティカル・コレクトめいたコンプライアンスによるアントロポセンの過剰配布を意味する。ここではありとあらゆる資源(リソース)が契約の対象になってしまったのだ。これからはチャイナ新世、中東新世が浮上するだろう。

無知新世というのは、産業界や技術屋や政治家や地球官僚が「自然を外部化」したほうがいいとしてしまったことをさす。もうすこし正確にいえば「自然の外部化」と「世界の経済化」を同一視したことが無知のアントロポセンを拡張してしまったのだ。カール・ポランニー(151夜)が「商業化社会における機械制生産は、社会の自然的人間的実体の商品への転化意外のなにものも意味しない」といったことを無視してしまったのだ。

賢慮新世はわかりにくいかもしれないが、ひとつにはウルリッヒ・ベックやアンソニー・ギデンズが留意した「再帰性」というものがちゃんと議論できなかったこと、もうひとつにはポストモダン思想などによって「大きな物語」が放棄されたことが大きかった。いわば賢慮が作動しなかったのだ。作動しなかっただけでなく、アントロポセンの本質が把握理解されるべき最も大事な時期に、その議論が再帰サイクルや経済リビドー回路に引っ張られてしまったのだ。本書はこれらの賢慮に対する批判にもとづいている。

こういうふうになった背景に、論争新世がラディカルに機能しなかったことがある。この論争の不備とは、博物学の時代からダーウィンの進化論が確立していくまでの時期、地球と人類に関する哲学や思想がとことん論争できなかったことをさしている。ビュフォン、ハットン、ラマルク(548夜)、ライエル、ダーウィン、ヘッケルらの仮説があっさりダーウィニズムに統合され、ミル、フーリエ(838夜)、オーウェン、クロポトキンらの議論が組み合わされなかったのだ。こうしてラッダイト運動もニューハーモニーも田園都市構想も、一笑に付されたのだった。

こんなふうにアントロポセンの無情な驀進を説明していくと、研究者や思想者が拱手傍観してきかのように映るかもしれないが、むろんそんなことはない。かなりいろいろな指摘も仮説も思索もあった。本書はそれを追うにも随所でページをさいていて、なかなか浩翰な一冊になっている。

なぜ完新世がもたなくなったのかということについては、クルッツェンだけではなく、ウィル・ステファンやクロード・ロリウスらも「完新世の息の根をとめた凶器は大気の中にある」と、何度も発言していた。メタン、亜酸化窒素、二酸化炭素などの凶器的変化だ。これに冷蔵庫やエアコンが排出するフロンがこっそり手を貸した。

環境危機についての指摘は、60年代のレイチェル・カーソン(593夜)の『沈黙の春』(新潮社)やジェームズ・ラブロック(584夜)の『ガイアの科学』(工作舎)からも発信されて、人-地球系がどういうものか、ひょっとするとわれわれはまったく知らない系に包まれているのかもしれないという環境的認識をもつべきだろうと迫っていた。イザベル・スタンジェールはこの系には未知のフィードバック・ループが関与しているだろうと述べ、それが過剰な資源消費によって本来の生態系を歪ませているだろうと推理した。

ローマクラブは「成長の限界」を訴え、メディアは「複合汚染」の警鐘を鳴らしもした。ドゥルーズやガタリの『アンチ・オイディプス』は人-地球系が資本主義のつくりだしたフィードバック・ループによって何重にも再陥入され、神経症にかかっているかのようになっているという見方を示し、そのことをジョージェスク=レーゲンは熱力学的なフィードバック・ループがおこす数値を挙げて検証した。

環境危機は生態系の異常を示すさまざまなフットプリント(生態学的痕跡)によって、しだいに目に見えるものになっていったのだ。しかし地理学者のアール・エリスは、これまでの「人間がかき乱した自然の生態系」という見方ではダメで、もっと大胆に変更すべきだと提唱した。「自分たちの懐に自然の生態系をとりこんだ人間系」という見方をするべきで、研究されるべきも攻撃されるべきも、この人間系であることを強調した。

事態は新たな文明論の様相をとることになってきたのだ。けれども、この巨視的な見方を提供する者は少なかった。なるほど「不都合な真実」は次々に列挙されるのだが、それらを文明的に語れない。

そこがアントロポセンに無知新世が混入している理由でもあるのだが、かつてはビュフォンが『自然の諸時期』で、ライエルが『地質学原理』で、ミシュレ(78夜)が『普遍史』で、ブルクハルトが『世界史的考察』で包摂したような視点を、いま環境文明史的に大きく継承できなくなっているのである。

何を包摂的に語るべきなのか。すでにミシュレが、こう書いていた。「世界が続くかぎり終わらない戦いが進行しつづけている。すなわち、人間の自然に対する、精神の物質に対する、自由の運命に対する戦いである」。

おそらく社会が環境から切り離されすぎたのだと思う。いいかえればルソー(663夜)やコントやウェーバーやデュルケムが、社会という実像のもつ意味を強調しすぎたのだ。また、心理が環境から引きちぎられすぎたのだ。

だからフロイト(895夜)の責任もある。ロマン・ロランの「大洋的感情」をフロイトは乳児期にみられる融合的幻覚にすぎないと断じたけれど、むしろロマン・ロランの環境心理学が新たに登場すべきなのだろう。

アントロポセンは新たな環境的文明学や環境的人文学を待望した。そこでたとえば、フィクレット・バークスやカール・フォルクらは「社会生態システム」という枠組を1998年に提唱した。物質とエネルギーの流動分析を社会生態系の代謝構造にとりいれようというものだったが、自然変化を社会がどのように応答しているかというものになっていた。応答や反応の現象学としての文明学や人文学はつまらない。

ポリティカル・エコロジーも事態の突破を試みた。「自然が入りこんだ社会」と「社会が入りこんだ自然」を二重に扱う理論的な枠組(二重の内在性)を用意したのだが、うまくいかなかった。こういう見方は状況の捩れには敏感に着目するのだが、そのぶん結局は捩れを戻す「レジリエンス」(復原力)を安易に期待してしまうのだ。まことに、おめでたい。レジリエンスなんて、勝手におこるわけがない。

おそらく最近の社会学者は、自然がそもそもナマなものでなくずっと二次的・多次的であることを軽視し、直立二足歩行したヒトザルがもともと半自然としてのスタートを切っていたことを忘れすぎているのだろう。

環境的文明学や環境的人文学が胎動するには、しっかりした時間軸をもっていなければならない。歴史観を支える時間軸だ。

ところがこれがフェルナン・ブローデル以来、次のような3つの時間割になってきた。a「自然と気候のほぼ不動で人間活動に左右されない時間」、b「経済と社会の出来事に関する緩慢な時間」、c「戦争や外交や政治のペースに併せて急速に変動する時間」という3つだ。アナール派はこの裁縫台の上にいる。けれども、これはaがまちがっているから、甘くなる。

一方、歴史主義の陥穽を免れるために、エマニュエル・ラデュリの『新しい歴史』(新評論・藤原書店)などが「人間を入れない歴史」にもとづく時間割を提案したことがあったが、こちらにも無理がある。予防線の張りすぎだった。

こうして、『自然のメトロポリス』のウィリアム・クロノンが資本主義活動が形成する要因を配慮した「二次的自然」、エドムント・リュッセルの人間と生物の相互作用を下敷きにした「進化的歴史時間」、ティモシー・ミッチェルの自然が社会に差し込む分光性に注目した「エネルギー・プリズム」といったアイディアが次々に出たのだが、どれもこれもイマイチだった。

環境(environment)という概念を21世紀の複雑系のなかでうまく作動させるのは、案外むつかしい。

もともとは1850年代に、英語やフランス語で“environs”という言葉は付近や近郊といった意味でつかわれていて、これを地球規模や生物規模にあてはまる「環境」に広げてつかったのはハーバート・スペンサーだった。

スペンサーはラテン語の「キルクムフサ」(Circumfusa)のもつニュアンス(衛生学でいうサーカムスタンス)を含めて、ダーウィニズムっぽく環境概念を試用しはじめたのだ。しかし、これははなはだ曖昧なもので、当時はこれらに類似してビュフォンやディドロ(180夜)やラマルクやカバニスらが自然環境概念「ミリュー」(milieu)をつかっていた。だからここでこそ論争や議論が深まっていればよかったのだが、そうならなかった。そこが論争新世として集中しなかった憾みがのこったところだ。このときが「環境の最重要性」を提示する最初で最大のチャンスだったのだ。

そのため、フォン・ユクスキュル(735夜)が『生物から見た世界』(思索社・岩波文庫)などで提示した「環世界」(Umwelt)や和辻哲郎の「風土」などの視点が、主流の環境議論からはじかれたままになった。ぼくがオギュスタン・ベルク(77夜)と雑談していたころは、このことこそ話題になっていた。

かくてギルバート・ホワイトの『セルボーンの博物誌』が「自然のエコノミーにとっては価値のないものと思われている存在が、関心のない人々が意識的になるよりずっと大きな影響をもっている」と言ったことや、植物学者のベルナルダン・ド・サンピエールの「地球の調和は最小の植物種をなくすだけで、その一部もしくは全部を破壊してしまうだろう」という指摘や、ジャン・バティスト・ロビネの「人間や大型動物は、われわれが地球と呼ぶこのより大きな動物の寄生虫にすぎない」といった観点が、すっかり抜け落ちることになったのだ。

もしも論争新世が作動していれば、やや身びいきな話になるけれど、日本でいえばぼくや荒俣宏(982夜)や中沢新一(979夜)が80年代に好き勝手に放言していたことなども、南方熊楠(1624夜)やラブロックの環境人文学とともに、またホワイトヘッドの有機体の哲学とともに、最新のアントロポセンな議論に組みこまれることになっていただろうと思われる。最近なら佐倉統(358夜)の見方などが、これらを引き受けている。

環境議論がうまく統合できなかった理由のひとつに、農業化学が看過されてしまったことがある。いまさら言うまでもなく、自然と人間の相互関係を根本でおこしてきたのは、エネルギーと物質の交換による。

ラボアジェが「燃焼」に注目したのは、酸素を発見するためではなく、地球環境における「代謝の秘密」を考察するためだった。ここに生命と文明のあいだを結ぶ化学が浮上した。

それならアントロポセンは土壌や空気をめぐる化学をもっと新思想の中心にもってこられたはずなのである。けれども、このことも重視されなかったのだ。本書はこの分野にも「再帰性」の見えにくい構造がいきいきとあったはずなのに、社会学や環境理論はそこをとりこぼしたことを指摘する。

すでにアーサー・ヤングは1770年の『田園経済』に、牧場と農場をくみあわせる物質循環の方法があるだろうと予告して、「均整になっているものがひとつでもくずれたら、自然連鎖のすべてが影響をうける」という見方から、都市・農村・牧場にひそむフィードバック・ループを模索した。

リービッヒの「最小律」も、土壌のリサイクルの必然性から導かれたものだった。

リービッヒは土壌にひそむ少量の窒素・リン・カリウム・マグネシウム・硫黄・鉄などの化学元素こそが、土壌の肥沃の秘密を握っていることをあきらかにし、もしも都市の文化がこのことを軽視したら社会は自死を招くだろうと警告して、当時のイギリスがグアノ(海鳥糞・リン肥料)や無機肥料に大金を動かして輸入しようとしている様子を吸血鬼に譬えて、「イギリスは他国が自分の土地を肥沃にすることを奪っている」と書いた。

実際に農業化学によって理想の共同体をつくる実験もおこっていた。「社会主義」という用語をつくったピエール・ルルーがフランス・クルーズ地方ブサックにつくった「キルクルス」(循環・円環のこと)は、排泄物のリサイクルによって村落集合体を背酢率させる実験だった。農業化学の分野ではないが、クロポトキンの相互扶助論に共感した建築家のレベレヒト・ミッゲが『皆で自給』で提案した自給時速共同体のプランはグリーン・マニフェストを掲げて、初めて「グリーン」という用語を環境論に適用した。

これらは1920年代のウラジミール・ベルナドスキーの「生物地球化学」に、40年代のジョージ・ハッチンソンの「システム生態学」に、そして60年代のラブロックとリン・マーギュリス(414夜)の「大気圏生物化学」に少しずつ形を変えて発展していった。いずれもおもしろい発想だったのに、これまた総合的なアントロポセン理論に組み上げられてはいない。

詳しいことは、千夜千冊のフォーコウスキー(1622夜)の『微生物が地球をつくった』(青土社)、丸山茂徳・磯崎行雄(1615夜)の『生命と地球の歴史』(岩波新書)、ウォードとカーシュヴィング(1637夜)の『生物はなぜ誕生したのか』(河出書房新社)などを見ていただきたい。

さて、これからの環境哲学が本気でとりくまなければならない最大の相手は、おそらくエントロピーの問題である。地球は、過剰なエネルギーや溜まりつづける情報をどこかにうまく捨てないかぎりは生命系を維持できなかったのだが、それは「負のエントロピー」が活用できたしくみと密接に関係づけられているはずなのである。

そうだとすると、蝕まれた「人-地球」系がアントロポセンにさしかかってきた渦中で澱のごとくに溜めてきてしまったエントロピーを、何によって排出するのか、それとも何かに変換するのか、そこが問われるのだ。

ここをダイナミックな読み筋にするには、ひとつには、むろんボルツマンやプリゴジン(909夜)の熱力学仮説をどのようにとりこむかということだろう。熱力学は宇宙論にもかかわることなので、かなりどでかいスコープが必要になる。

しかしもうひとつには、クラウジウスの『自然内部のエネルギー備蓄と人類の利益のための価値の付与』やエルンスト・マッハ(157夜)の『熱学の諸原理』に発する「思惟の経済」論をどう読みこむか、エドヴァルト・ザヒャの『社会力学の設立』、パトリック・ゲデスの『ジョン・ラスキン・エコノミー』、フレデリック・ソディの『デカルト経済学』などをどう評価するか、つまり経済学とエントロピーを環境学としてどうブリッジさせるかという読み筋を起動させることである。

たとえば、いささか舌足らずではあったけれど、ノーベル化学賞を受賞したソディが「金利とは、偶然からなる人間どうしの間の合意でしかなく、資本が従属するエントロピーの原則に長いあいだ矛盾したままでいるのは不可能だろう」と述べていることなどを、どう解釈していくかということだ。

けれども、エントロピーの処理を経済学者や歴史学者が扱おうとすると、ついついジェームズ・ジュールやウィリアム・トムソンの自然神学の伝統にもとづきすぎたり、その逆を切り通すマルクス(789夜)の資本論や労働論に加担しすぎることになる。最近、上梓されたばかりの斎藤幸平君の『人新世の「資本論』(集英社新書)はたいそう才気煥発な著書ではあったけれど(だからぼくも帯に推薦文を寄せたけれど)、資本の問題に言寄せたぶん、各種エントロピーの排出には届かず、アントロポセン論としてもかなり片寄っていた。

あれこれ案内してみたが、本書にはもっと豊富なコンテンツが紹介されている。総じては「成長神話からの脱出」がはかられている思想やデータが集結しているのだが、他方においては維持可能な地球管理とガイアとの和解の手立てをさぐっているとも見られる。

まあ、いずれにしてもアントロポセンな議論はいま始まったばかりともいえるし、すでに案内してきたように18世紀半ばから何度となく議論されてきたサブジェクトでもあったのである。

俎上にのぼってこない議論も、まだまだ残されている。ぼくの見方では、とりわけニューサイバネティクスな考え方、カオスと複雑系をめぐる見方、自己組織化の理論の可能性と限界、非線形数学の可能性、サイボーグやロボット社会の問題、ネット社会やAIの役割などなどの検討が、本書には欠けていた。

それでも、昨今はやりのユヴァル・ノア・ハラリの『ホモ・デウス』(河出書房新社)、マルクス・ガブリエルの『なぜ世界は存在しないのか』(講談社)、バイロン・リースの『人類の歴史とAIの未来』(ディスカヴァー21)などよりは、本書に没頭してみることを薦めたい。

ちなみに最近は「人新世」を冠した本がふえつつあるが、クリガン=リードの『サピエンス異変』(飛鳥新社)、篠原雅武の『人新世の哲学』(講談社選書メチエ)など、いずれも帯には短く襷には長かった。千夜千冊の読者はやはり本書にとりくむのが一番いいと思う。

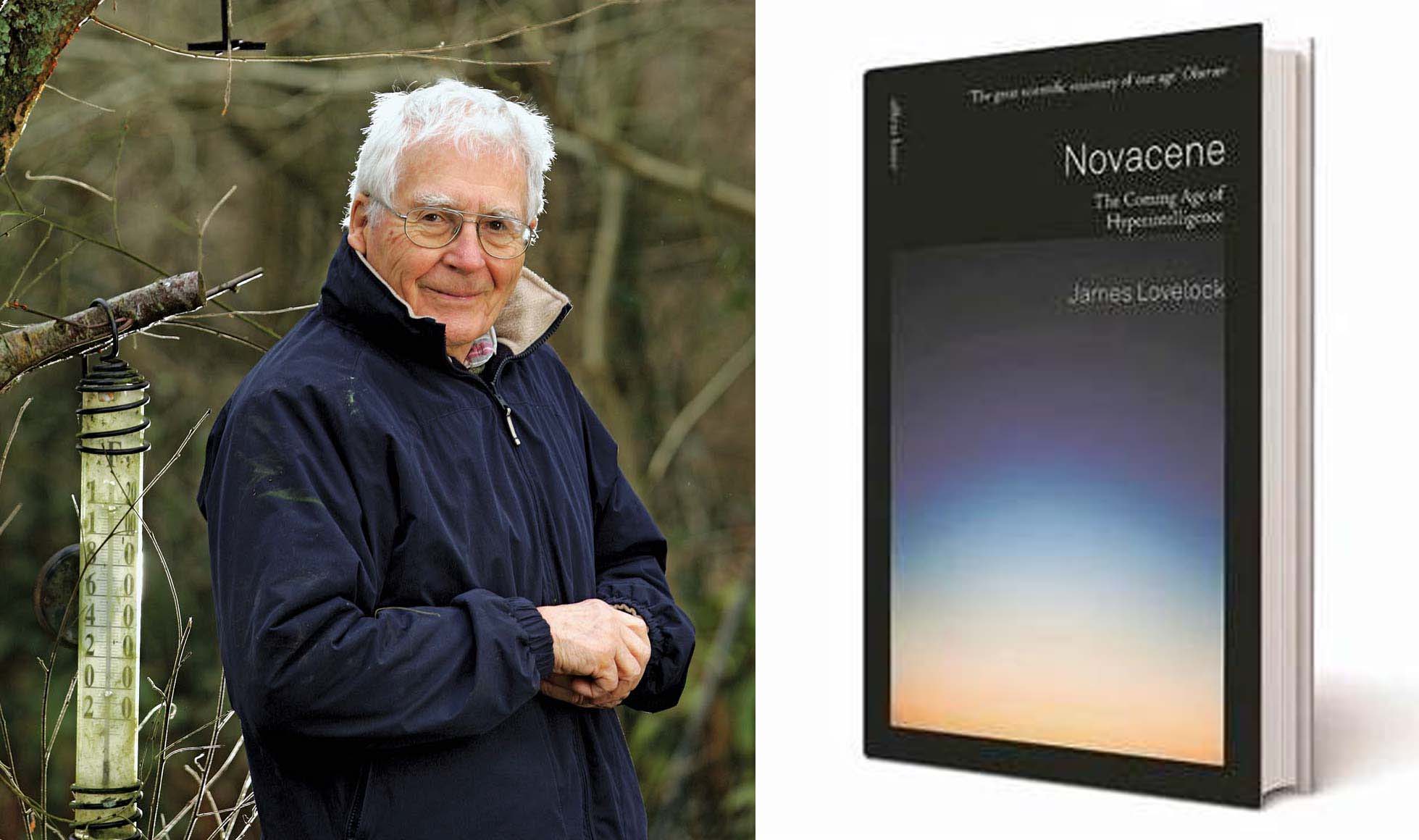

またちなみに、ついに100歳を迎えたジェームズ・ラブロックがアントロポセンよりもさらに先を見越した『ノヴァセン(Novacene)』(NHK出版)という本を仕上げ、落合陽一君を悦ばせていた。気楽に喋っているような本だが、エレガントな味がある。アントロポセンのあとの時代は、ついに電子的知性が関与するだろうという予言になっている。コロナ禍の正月に読むにふさわしい。

今夜が2020年最後の千夜千冊だ。今年はジャン・ミシェル・モルボワ(1730夜)の『見えないものを集める蜜蜂』(思潮社)から始めて、多和田葉子(1736夜)を書いたところで新型コロナ・ウイルスの日本上陸ニュースに出会い、カール・ジンマーの『ウイルス・プラネット』(飛鳥新社)やフレデリック・ケックの『流感世界』(水声社)や西山賢一の『免疫ネットワークの時代』(NHK出版)などを急遽紹介した。

一方で、角川ソフィア文庫「千夜千冊エディション」の構成と加筆が進行していたので、『宇宙と素粒子』や『方法文学』や『サブカルズ』のための千夜を挿入する日々も続いた。ぼくにとっての千夜千冊はもはや回峰行に近いものがあるけれど、実際には薪をくべる風呂焚きに近く、その夜に風呂に入ってもらう著者を、あらかじめ用意したさまざまな形の風呂桶で温まってもらうべく、釜の外の焚き口であくせくしているといった体(てい)なのだ。

まあ、そんなことはともかく、大晦日の千夜千冊をアントロポセンな1冊にできて、ちょっとホッとしている。著者2人と一緒に風呂に入るつもりで綴ったのだ。「大晦日定めなき世のさだめ哉」(西鶴)、また「歌反故を焚き居る除夜の火桶かな」(子規)。では、来年もよろしく。

⊕『人新世とは何か〈地球と人類の時代〉の思想史』⊕

∈ 著者:クリストフ・ポヌイユ

ジャン=バティスト・フレソズ

∈ 訳者:野坂 しおり

∈ 発行者:清水 一人

∈ 発行所:青土社

∈ 装丁:竹中 尚史

∈ 印刷・製本:双文社印刷

∈ 発行:2018年3月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はしがき

∈∈ 序言

∈ 第一部 その名称は人新世とする

∈ 第一章 人為起源の地質革命

∈ 第二章 ガイアと共に考える:環境学的人文学へ向けて

∈ 第二部 地球のために語り、人類を導く:人新世の地球官僚的な大きな語りを阻止する

∈ 第三章 クリオ、地球、そして人間中心主義者

∈ 第四章 知識人とアントロポス:人新世、あるいは寡頭政治新世

∈ 第三部 人新世のための歴史とはいかなるものか

∈ 第五章 熱新世:二酸化炭素の政治史

∈ 第六章 死新世:力と環境破壊

∈ 第七章 貪食新世:地球を消費する

∈ 第八章 賢慮新世:環境学的再帰性の文法

∈ 第九章 無知新世:自然の外部化と世界の経済化

∈ 第一〇章 資本新世:地球システムと世界システムの結合した歴史

∈ 第一一章 論争新世:人新世的な活動に対する一七五〇年以来の抗議運動

∈∈ 結論 人新世を生き延び、生きること

∈∈ 註

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 人名索引

⊕ 著者略歴 ⊕

クリストフ・ボヌイユ

フランス国立科学研究センター研究員。専門は科学技術史・環境史。フランスの科学技術史研究を牽引するアレクサンドル・コイレ・センターに所属。パリの社会科学高等研究院で教鞭をとる。2013年からスイユ社の「人新世」コレクションを主宰。編著に『もうひとつの「30年の栄光」の歴史』『科学と知識の歴史第3巻:テクノサイエンスの世紀(1914年〜)』などがある。

ジャン⁼バティスト・フレソズ

インペリアル・カレッジ・ロンドン研究員を経て、フランス国立科学研究センター研究員。専門は科学技術史・環境史。アレクサンドル・コイレ・センターに所属。パリの社会科学高等研究院で教鞭をとる。主著は科学技術が持つリスクにまつわる論争を歴史学的観点から論じた『喜びの黙示録』。編著に『環境史入門』など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

野坂 しおり(のさか・しおり)

神戸大学国際文化学部卒。パリの社会科学高等研究院・修士課程修了。現在は同博士課程に在籍。専門は科学技術史・生物学史。論文発表に「消費される乳酸菌、想像/創造される健康:大日本帝国における乳酸菌療法の導入と形成について」(『帝国日本の知識ネットワークに関する科学史研究』収録)がある。