父の先見

全10巻・別巻2

平凡社 1971~1975

編集:長谷川興蔵ほか 監修:岩村忍・入矢義高・岡本清造

装幀:原弘

I have a みなカタ、I have a かたミナ、ミンナ南方、ぐすかたカタぐす。I have a グスグス、I have a くすくす、ミナくまカタくま、クマグスくすかた。粘菌クマグス、みなカタ変形、ネンキンあっぽーぱい、ヘンケイぱっぽーぱい、くまかたミナカタ、I have a クマグス、you have a すくすく。

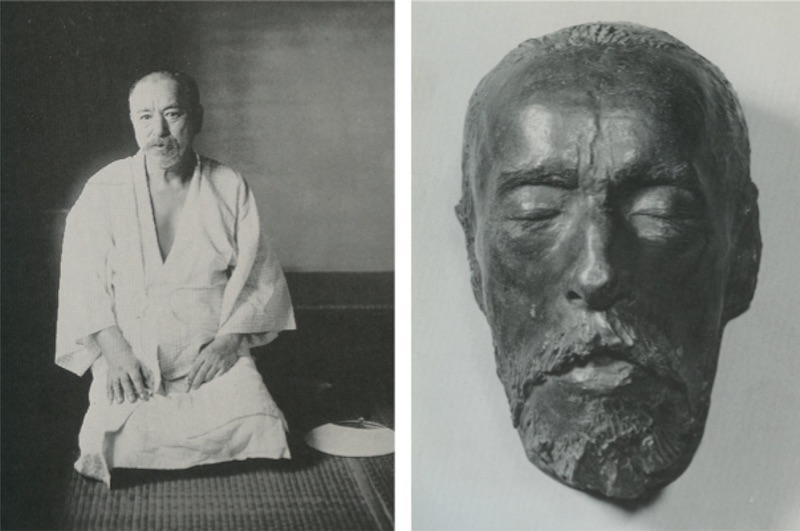

クマグスは途方もない博物学者であって、名うての奇行者である。露伴(983夜)は口ぐせのように「紀州に過ぎたるものは、はなわまきずしと熊楠なり」と言っていた。平民社解散のあと紀州田辺の「牟婁新報」の記者となった荒畑寒村(528夜)は、田辺の人はみんなクマグスのことを知っていて、気に入らないことがあると反吐を吐きかける先生を自慢していたと回想した。いつどこで何を仕出かすかわからない変わり者の先生、そんな噂で持ち切りだったのだ。

ところが奇行の噂のわりには、詳細年譜を見ても評伝に当ってみても、奇行が派手だったという印象はない。ときどき腹を立ててポカリとやったり、悪態をついたというくらいなのだ。それでも本人は、癇癪持ちだったからそれを抑えるために書物や博物に耽るようにした、と殊勝に書いている。

ぼくが南方熊楠の名を初めて知ったのは、稲垣足穂(879夜)が男色考でネリギや文殊尻のことをしつこく述べているくだりだった。『南方熊楠稚児談義』だ。とうていミナカタ・クマグスとは読めぬまま、タルホが衆道探索者として一目も二目もおくこの男はいったい何者かと思っていた。

しばらくたって読み名だけおぼえたまま、あるとき早稲田の古本屋をまわっていたら古ぼけた『十二支考』が棚にある。ほうほう、これが南方熊楠の文章か。ぱらぱらめくってみると、稠密な知的暴発が連続してびっしりだ。ふらふらと入手したら、とんでもない。あれほど男色知についての詳細を岩田準一と交わしていたこの男の関心事は、衆道にも稚児愛にもとどまっていない。そんなものは、クマグスが包摂するアベイラビリティのうちのほんの僅かな領分だったのである。

なんということか。癇癪持ちを抑えるだけではこうならない。だいたい文体が奔放すぎる。ハイパーポリフィニックで、屈託がない複相感に充ちている。その後、桑原武夫(272夜)が『日本の名著 近代の思想』(中公新書)に『十二支考』を維新後の注目すべき50篇の1冊に入れ、「これは百科全書そのものだ」と褒めてからクマグスの名もやっと知られるようになったはずだが、はたして読まれるようになったか、どうか。

あの快刀乱麻を恐れない金関文夫(795夜)にして、フランソワ・ラブレー(1533夜)を引き合いに出して「天衣無縫の複合文体」と名付けた「熊楠のめくるめく速射砲のような知文」は、まだまだ一般読者がおいそれと遊べるものではなかったのだろうと思う。

うーん、I have a みなカタ、I have a かたミナ、ミンナ南方、ぐすかたカタぐす。

ことさらにクマグスを怪物扱いしないほうがいいが(そういうクマグス論が多すぎたので)、けれどもどう見てもクマグスは書物の森林に棲む虫類だったし、万巻の書物を日夜の土壌ならびに土壌菌にしてそのページの全地層に群遊自生してみせた菌類そのものだった。戸川純の歌を口ざみながら光合成でもしていたのかと思いたくなる。

いつからそんなふうだったかといえば、4歳のころに商売用の鍋釜を包む反古紙を開いては、その文言を虫のように読んでいた。『訓蒙図彙』(きんもうずい)ふうの絵入り百科だったろう。9歳のころには岩井屋の津村多賀三郎から『和漢三才図絵』105巻を次々に貸してもらうと、5年をかけてこれを写し取った。少年クマグスは幼少期にしてすでにあの魁偉な顔付きのクマグスだったのだ。

12歳のときには『本草綱目』『大和本草』と『諸国名所図絵』を筆写した。トレースといえばトレースだが、それをむしゃむしゃ貪(むさぼ)った。これでは奇行は抑えられても、必ずや異貌の知的虫類や知的菌類になるはずだ。

きっとクマグスには片端や瑣末や無価値というものがなかったのだろうと思う。どんなモノもコトも未知のジグソーパズルの一片なのである。だから唾棄すべきものがなく、変わったものでありさえすれば(これまでのピースとは異なると認められるようなものなら)、その好奇から目が離せない。

ヴンダーカンマー(驚異の部屋)の主人公なんかになりたいのではない。資金もいらない、博物館もほしくない。ひたすら「未知の発現」をもたらす原材料とばかり出会いたい。とくに話の原石が好きなのだ。そういうところはグリム(1174夜)やフレイザー(1199夜)につながる民俗伝承の採集者だったわけである。

それは、われわれが今日に知る民族学や民俗学なのではない。語彙言語学やフォークロア経路や伝承構造だけを下敷きにしていない。各国各地各民族各部族が時代を矯めて蝟集したペレットのような民俗感覚を調べまくってこれを記述する。そうこうするうちにこれらを相互に関連付けて、なんとも前代未聞なアナロジカル・コンテキストに仕上げていくこと、これがミナカタ have a みなカタのメソッドで、クマグス have a かたミナの民俗博物趣味だったのである。

野心的で香ばしい『燕石(えんせき)考』という論考がある。クマグス自身が「予今度一生一代の大篇」と自慢する論考で、当時流行の大宗教人類学者マックス・ミュラーばりのソーラー・ミソロジー(太陽神話学)に対抗してみせた。「燕石をめぐる民俗はそれを含む神話伝説体系の全体に匹敵する」ということを陳述したものだ。

燕石伝説というのは世界に広がるバードネスター伝説の一種だが、若者たちが燕の巣に隠されている燕石を探し出してその神秘力や治癒力に遭遇するというナラティブ・パターンで語り伝えられてきた。もともとの石は燕が海辺かもっと遠いところから運んできたと信じられている。ブルターニュやスコットランドにこの手の伝承が多い。

ソーラー・ミソロジーはこの伝説から、人類が太陽や天界に不思議の起源を求める傾向があること、燕などの鳥には遠方から春を告げる能力があるので人類はそうした鳥を重視してきたこと、そういうふうに遠くから来た力がもたらした石や造化物はしばしば難病を癒すものになったり幸福をもたらすものになった‥‥というような、ありきたりな説明をしていた。しかしクマグスはこれが陳腐だと言うのである。

燕は燕であって鷲や白鳥でもあって、燕石は燕の携帯物であって生産物であり、かつまた未開部族の臍の緒であって、賢者の石でもあったというふうにつながるはずなのだ。外面(そとづら)でつながるのではない。細部を調べ、そのそれぞれに「発現の同質性」を見いだしたとたん、そこにアナロジカル・コンテキストを凝集させて立ち現れさせるというものだった。

クマグスの方法はあきらかにアナロジーにもとづいている。これは「発現の同位体」を求める類推の手法であって、「意図の連合」を申し出るミミクリーの手法を借りている。

この方法は編集工学ふうに言うのなら、クマグス流の全方位的な「ミメロギア」なのである。そこには3Aが動きまくっている。アナロジー、アブダクション、アフォーダンスだ。ただクマグスはそれを一緒くたに使ってしまうのだ。

そのため一読すると、恣意的な邪推があれやこれやに乱れとんでいるようにも映るのだが(最初に『十二支考』を読むとそう感じる)、そうではなかった。クマグスの信念はそんな軽薄を吹き飛ばす。

これは徹底した「観相類縁学」ともいうべきものなのである。観して相して、類して縁にする。類縁を観相してアナロジカル・コンテキストを出現させること、これが南方学の真骨頂だったのだ。クマグスはこんなふうに書いていた、「縁を研究するがわれわれの任なり。しかして縁は因果と因果の錯綜して生ずるものなれば、諸因果総体の一層上の因果を求むるがわれわれの任なり」と。

畢竟、クマグスはかなりおもしろい時代の日本人として生まれたのだと思う。慶応3年だから、紅葉(891夜)、漱石(583夜)、子規(499夜)、露伴、外骨(712夜)、緑雨らと同い歳だ。伊東忠太(730夜)や藤島武二とも重なっている。全員がすこぶるユニークだ。

明治16年に和歌山中学を出て神田の共立学校(いまの開成高校)に入って、高橋是清から英語を習った。露伴の弟の幸田成友とクラスメイトになった。このころカーティスやバークレイという生物学者が菌類の標本を6000点ほど集めたということを知って、海の向こうの猛者の収集力に憧れるとともに、自分はそれ以上の標本を集める決意をした。本草狂いであって、未知の発掘の情熱に駆り立てられるタチなのだ。

まだ東京大学とは銘打っていなかった東大前身の大学予備門に入ったが、学業はかなりつまらない。遺跡発掘や菌類の標本採集だけがスリルに富んでいる。同窓に漱石・正岡子規・秋山真之・芳賀矢一・山田美妙がいたけれど、クマグスはどうにも試験問題が気にくわない。案の定、中間試験でかなり成績が悪くなりビリ近くに落とされた。これでさっさと予備門を捨てて和歌山に帰っていった。そして明治19年には横浜からシティオブヘキン号に乗ってアメリカに渡ってしまったのである。

アメリカではミシガンの州立農学校に入って動植物に親しんだ。やっぱりこのほうがスリルに富んでいる。ウィリアム・カルキンスという地衣類の研究者に師事したようで、標本づくりの基本はここでマスターした。

その後、フロリダに行って中国人の江聖聡の食品店に住み込みながら(かなり親しく扶けられたようだ)、緑藻の新種についての論文を「ネイチャー」に投稿した。この緑藻については、ワシントンの博物館から譲ってほしいという連絡をもらった。けれどもクマグスはそういう名声の手かがりに関心をもつふうはなく、さらに土の匂いを求めるようにキューバに渡って採集に勤しみ、石灰岩につく地衣類を観察しまくって「グァレクタ・クバーナ」として知られる新種を発見する。

それでアメリカに根を下ろして研究するのかというと、そうでもない。明治25年にはロンドンにいた。漱石より7、8年早いロンドン滞在だ。しかも漱石が嫌った煤煙都市に7年ほど住んだ。といって世界を股にかけたいというふうでもない。大英博物館と図書館に入り浸ってあいかわらずの抄写に埋没しつつ、またまた「ネイチャー」に『極東の星座』を発表して東方天文学史ともいうべきの門を蒙いている。とにもかくにも「未知の万知」を究めたいばかりなのである。

クマグスは神童なのではない。天才でもない。幼くしてすでに観・相・類・縁に奉じたいと決意した学徒なのである。『ロンドン抜書帳』には500冊近い洋書からの転写やノートがびっしりと書き込まれているのだが、あるときこれをぼんやり右見左見していたら、なんだか目頭が熱くなっていた。

こんなこと、稲生若水も木村蒹葭堂(1129夜)も杉田玄白も宇田川榕庵も徹することができなかった。知をむさぼるときは修羅にも近い貪欲の徒であるが、これを供するにあたっては無償に近いのだ。ロンドンで歓待された福本日南が回顧していたけれど、クマグスは自分のアタマの中にあるものは、目の前の知遇にはとことん捧げ尽そうとする男だったのだ。

だからクマグスは日南に連日付き添ってロンドン案内をしたばかりか、キューの植物園では日が暮れるまで一木一草の解説をしまくり、日南の印象ではその1日だけで100冊くらいの本の中身を喋りきったのだった。

きっと語学も堪能になれる素質をもっていたのだろう。だから数カ国語を操れたはずだが、実は根っからの国粋主義でもあった。たとえばロンドンでは何度も孫文と交流したのだが、その孫文に「君の一生の所期」を訊かれたときは、「願わくばわれわれ東洋人は一度西洋人を挙げてことごとく国境外へ放逐したきことなり」と答えていたものだ。

ぼくは今夜、クマグスを語り尽くそうとはしていない。オールラウンドしようともオールオーバーネスしようともしていない。とても無理だ。

それゆえ今夜はクマグスが粘菌を偏愛したことについてだけ書いておきたいと思っているのだが、かつてはいささか溺れかけて、平凡社の全集やら先達たちの南方録を読みまくり、とりわけ荒俣宏(982夜)とは会うたび寄るたびにクマグス談義に耽っていたものだった。

多くの先達たちがクマグスについて覗き見るようにその異能について語っているのを読むのは、それはそれでなんとも愉快なことだった。みんながシャーロキアンのように、I have a みなカタ、I have a かたミナ、ミンナ南方、ぐすかたカタぐすとやっていた。

なかでも長谷川興蔵からはみごとな実証にもとづいたディテールが次から次へと立ち上がってきて、いつもどきどきさせられた。谷川健一(1322夜)や鶴見和子の畏怖に満ちたクマグス論はありがたいものであったけれど、どこか古色泰然である。津本陽に『巨人伝』(文春文庫)があったのは意外なことではあったけれど、これは失った長男の熊弥をはじめとした家族から見えるクマグスが活写されていて、読ませた。津本はクマグスとは同郷なのである。

みんな温かいクマグス讃歌を差し出している。おおらかな平野威馬雄(平野レミの父君)の『大博物学者』(リブロポート)やクマグスをドストエフスキーやゴッホ同様のゲシュヴィント症候群に並べた近藤俊文の『天才の誕生』(岩波書店)も、あれこれ参考になった。

版元としては平凡社は別格として、八坂書房が頑張った。全4巻の『南方熊楠日記』、土宜法竜との『往復書簡』、『南方熊楠アルバム』が嬉しかった。渋沢敬三・徳富蘇峰から野口利太郎・岡茂雄におよぶクマグス評がずらりと並ぶ『南方熊楠百話』(八坂書房)からは、どれにもこれにも連雀たちがクマグスを啄(ついば)んでいるようなアニマが身をよじっていた。

今日の熊楠ブームがこうなってきたについては、一人は中上健次(755夜)の、もう一人は中沢新一(979夜)の踏んばりが大きかったと思う。

なかでも中沢の「熊楠コレクション」(河出書房)の仕事とその解説の集大成ともいうべき『森のバロック』(せりか書房)は、従来のクマグス観を破るにたいそう勇敢で、また鋭く、その後の中沢君の仕事にも好ましいものをもたらす基盤になったような気がする(田辺元についての『フィロソフィア・ヤポニカ』がその成果のひとつだ)。

1990年秋、熊楠没後50周年を記念したフォーラムが、紀州田辺で開かれた。このときの中沢君の発言は泣かせるものだった。近代をリードしてきた思想がほぼ見えてきたのに、いまだ底が見えていないのはクマグスだけだ、これから日本人が何かをやっていくには、日の丸をくり抜いて熊楠の顔を入れておくといいのではないかというものだったのである。

ぼくのほうはときにはテレビの熊楠番組で語ったり、ワタリウム(美術館)の熱意のこもる南方熊楠展で語り上げたりもしたが、ぼく自身はクマグス・フリークにはならなかったなと感じている。これはきっとクマグスに出会う前にタルホ・フリークになっていたせいだろう。今後にクマグスを語るなら、熊楠、足穂、そして白川静(987夜)を一緒にして語りたい。

さて、そろそろ粘菌の話をしたいのだが、これがクマグス以上に摑みにくい代物なのである。ともかくも、そうとうに奇妙な微生物だ。どんな森にも雑木林にも、湿ったところなら庭先にもゴミ捨て場にも生息するのが粘菌なのだが、単純には生育していない。一番の特徴は驚くべきスピードで変化するということだ。

粘菌は分類学上では「変形菌」である。しかし、長らく植物とも動物とも思われてきた。カビやホコリともごっちゃに扱われてもきた。ようするに正体不明だったのだ。研究者がいつも戸惑うほどに、めざましい変容力を見せているからだ。

クマグスが関心を寄せた当時は「動菌」とか「菌虫」とか「食菌」などとも呼ばれていた。中国では「鬼屎」とか「鬼矢」の異名があったようで、貝原益軒や小野蘭山がその名を記し、日本ではこれをヂバスと言っていると書いた。ヂバスって何かと思っていたが、白井光太郎の『考註大和本草』に「村民、これを地ばすと云う」とあった。

ヨーロッパでは「動菌」と呼ばれることが多かったようだ。ミケト(菌)っぽくて、かつゾア(動物)っぽかったからだろう。I have a ミケト、you have a ゾア、両手合わせてミケトゾア。

粘菌という呼び名は1830年代以降に広まった。まさに粘りっこい菌類とみなされて、ずばり「ミクソミケテス」(粘る菌)が仮りの学名になった。

クマグスは粘菌だなんて納豆の名前のようで気にいっていなかったようだが、ロンドンのアーサー・リスター親子の強力な支援と解説のもと、あっというまに心を奪われてしまったのである。クマグスの粘菌ごころは、このリスター親子の広くて深い愛情によっている。

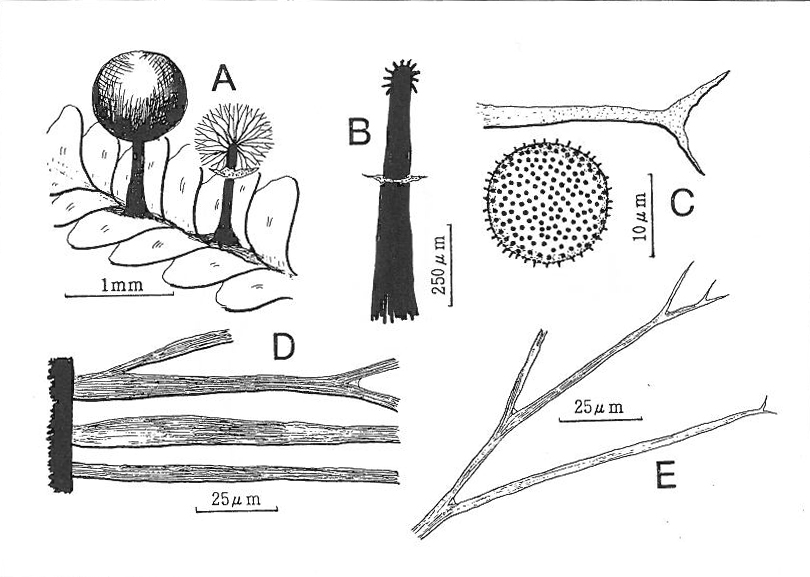

粘菌は、アメーバのように動きまわる変形体とキノコのように動かない子実体とが両存して活動しているめずらしい菌類である。変形体が子実体になっていくプロセスにも独特の変容がある。高速度撮影した映像で見ると、驚くほどマジカルに変形体と子実体の両様のメタモルフォーズが成し遂げられていく。

一度でもそのミクロコズミックでオートポイエーシスな自律的変容の実態を知ると、クマグスならずともその奇妙な魅力の虜になってしまうにちがいない。ぼくはそうなった。

粘菌の本体の変形体の正体は原形質である。原形質だからそこには核・ミトコンドリア・リボソーム・色素・グリコーゲンなどが粒状に混在しているのだが、変形体の全容は進行方向に扇状にひろがった液状の網目ネットワーク様態になっている。ここが他の生物の追随を許さない。それを固化した原形質と細胞膜がかこい、その総体をポリガラクトースを含む粘液物質がおおっている。ポリガラクトースがねばねばの原因だったのである。

変形体を顕微鏡で眺めると、液状の原形質が勢いよく流れているのがわかる。これは原形質流動だから多くの生物の細胞に等しくおこっていることなのだが、粘菌においてはその流れがきわめて速い。

植物ではシャジクモの細胞の流動がいちばん速くて秒速0・1ミリである。ところが粘菌の原形質流動は秒速1ミリを超えている。ふつうの生物細胞の200倍以上のスピードだ。生物のなかでも極端に高速なのだ。

速いばかりでなく、流れの方向を自在に変える。一方向に30秒から1分ほど流れたかとおもうとだんだん遅くなり、動きが止まるかとおもううちに逆方向に流れ出し、また高速になる。そのうちうねるように脈動し、変形体の変化の最先端部が何かをを求めるように首を振る。この首振りがたまらない。クマグスが声を挙げて悦んだのもむりがなかった。

いったい粘菌とは何なのか。あまりにも変幻自在ではないか。クマグスは土宜法竜への手紙にこう綴った。「人間の血球が心臓を出、身体各部に滋養となる瞬間も、またこのごとく血球に生死あるなり。しかしこの変形菌ほどに分子と部分、部分と全体、全体と新胞子間に生死繁雑なるにあらず」。

粘菌は部分が全体で、全体が部分であり、どこにも生と死の両方があらわれている。これは生命の根本をあらわしている。クマグスはしだいにそう確信するようになっていた。1917年8月某日、クマグスは紀州周辺の自宅の庭に新しい粘菌が柿の枝に動めいていることに気がついた。さっそくグリエルマ・リスターに詳細図を送ったところ、新種であることが認められた。これが学名「ミナカテラ・ロンギフィラ」の誕生だった。

粘菌(変形菌)はいまではざっと400種が見つかっている。日本でよく見かけるものは130種ほどだ。

クマグスにも詳しい萩原博光と山本幸憲が共著した『日本変形菌図鑑』(平凡社)には、実に愉快な粘菌が伊沢正名のすばらしいカラー写真で紹介されている。山本には専門書『日本の変形菌』(東洋書林)もある。世界の粘菌研究史に登場する顔触れは、ぼくはこの本で知った。

萩原・山本コンビには『森の魔術師たち:変形菌の華麗な世界』(朝日新聞社)という手頃なハンドブックもあったのだが、いつしか絶版になった(再刊を期待する)。

こうした図鑑で目立つのはたいてい、ツノホコリやモジホコリやカタホコリたちである。これらの一部はクマグスが色鉛筆をなめなめしてスケッチしたものたちと同類だ。ただし顕微鏡で描かないとその細部はわからないのだが、クマグスは微生物を顕微鏡で見まくることにはそれほど熱心ではなかったようで、大量に残された着色スケッチや標本はもっぱらキノコ類が多い。

なかで奇矯な姿をふんだんに見せてくれるのは、フクロホコリやサカヅキホコリたちである。信じがたいほどに造形的で幻想を喚起させる。I have a 粘菌、ネンキンあっぽーぱい、I have a ヘンケイキンぱっぽーぱい。

クマグスがあれほど粘菌に熱心で数々の新種発見に寄与したにもかかわらず、一篇の研究論文も書かなかったことについては、日本の研究界からは惜しまれ、ファンたちからは誇られてきたことだった。

ではクマグスは粘菌研究を通して、どうしたかったのか。研究成果によって誉れをほしかったのではない。名声の上に寝そべっていたかったのでもない。クマグスがめざしたかったのは、粘菌と華厳と密教によって特異な世界観に達してみたいという、ただそれだけのことだった。

クマグスが達してみたい世界観をあらわすヴィジョンは、人呼んで「南方曼陀羅」と言われてきた。有名な絵ものこっている。いくつもの志向力とカオス遍歴が「萃点」(すいてん)をめざしてストレンジアトラクトされていくというような図だ。「萃点」がクマグスが辿り着いたアナロジカル・コンテキストの輝く頂点なのである。

クマグスはこの世界には、事不思議と物不思議と心不思議と理不思議があるとみなしている。この見方は今日からすると華厳経にもとづいているのだが、クマグスは密教思想から会得できたと確信していた。

近代科学は物不思議に中心をおいて理不思議に到達しようとした。まさにデカルトやニュートンがこれを成し遂げた。しかし、こんなことだけでいいものか。むしろ事不思議と心不思議とを重ねて理不思議に至ることこそ、試みられるべきことなのではないか。クマグスはそう実感してきた。それにはいったん思索の遠近を断つ萃点に入って、また出てくる必要がある。それを繰り返すべきである。クマグスは達観して、このことを「心物両界連関作用」というふうに見た。

こういうことは東洋は得意だが、原因から結果を三段論法してきた西洋ではこの出入りがヘタクソである。座禅などはそういう萃点を仮想することによって自由な出入りができるようにするところがあるのに、西洋はここで神との合一などを望むから、思索の公式のほうがありきたりな原因結果論になってしまう。「南方曼荼羅」はここを脱するものだったのである。

クマグスは粘菌のもつ生命ネットワークに、自己変容性と自己多様性の愉快を感得した。また日本の森林型の神祇にもとづいた「浄」の作用のなかに、神仏習合をものともしないメタファー性が自由にひそんでいたことを感得した。

こういうものを曼陀羅のような図として提示できないだろうかと、クマグスはこのことをかねて土宜法竜や柳田国男と見解を交わしながら(そのほとんどは書簡だった)、大いに考え込んだのだと想われる。

啓示は一枚の図として、われわれに残された。大論文なんて書かなかったのだ。一枚の南方曼荼羅だけが提示されたのだ。そんな手があったのかと、ぼくは長きにわたって感心してきた。

⊕『南方熊楠全集 全12巻』⊕

∈ 著者:南方熊楠

∈ 発行者:下中邦彦

∈ 発行所:平凡社

∈ 製本:石津製本所

∈ 印刷:東洋印刷

⊂ 1971~1975年発行

⊕ 目次情報 ⊕

『南方熊楠全集 第一巻 十二支考』

∈∈ 南方熊楠全集の刊行にあたって (岩村忍)

∈ 十二支考

∈∈ 南方学の系譜 (金関丈夫)

『南方熊楠全集 第二巻 南方閑話・南方随筆・続南方随筆』

∈ 南方閑話

∈ 南方随筆

∈ 続南方随筆

∈ 南方雑記

∈ 『郷土研究』第一巻第二号を読む

∈ 『郷土研究』一至三号を読む

∈ 海老上臈

∈∈ こちら側の問題 (益田勝実)

『南方熊楠全集 第三巻 雑誌論考 I』

∈ 「東洋学芸雑誌」

∈ 「早稲田文学」

∈ 「人類学雑誌」

∈ 「動物学雑誌」

∈ 「太陽」

∈ 「人性」

∈ 「郷土研究」

∈ 「不二」

∈ 「風俗」

∈ 「土俗と伝説」

∈ 「考古学雑誌」

∈ 「飛騨史壇」

∈ 「集古」

∈ 「民族と歴史」

∈ 「土の鈴」

∈ 「性之研究」

∈ 「現代」

∈ 「同人」

∈ 「日本土俗資料」

∈ 「民族」

∈∈ 南方の学問的系譜と民族学 (大林太良)

『南方熊楠全集 第四巻 雑誌論考 II』

∈ 「彗星」

∈ 「なら」

∈ 「土のいろ」

∈ 「紀伊郷土研究」

∈ 「紀伊史料」

∈ 「グロテスク」

∈ 「旅と伝説」

∈ 「民俗学」

∈ 「あかほんや・末摘花通解」

∈ 「岡山文化資料」

∈ 「芳賀郡土俗研究会報」

∈ 「俚俗と民譚」

∈∈ 地球志向の比較学 (鶴見和子)

『南方熊楠全集 第五巻 雑誌論考 III』

∈ 「ドルメン」

∈ 「昔話研究」

∈ 「動物文学」

∈ 「日本及日本人」

∈ 「大日」

∈ 「本草」

∈ 「植物学雑誌」

∈∈ 南方翁と江戸文学 (森銑三)

『南方熊楠全集 第六巻 新聞随筆・未発表手稿』

∈ 新聞随筆

∈ 未発表手稿

∈∈ 南方翁と日照権 (杉村武)

『南方熊楠全集 第七巻 書簡 I』

∈ 履歴書

∈ 在米書簡

∈ 土宜法竜宛書簡

∈ 神社合祀問題関係書簡

∈∈ 南方熊楠と仏教 (入矢義高)

∈∈ 書簡解題

∈∈ 南紀略図

『南方熊楠全集 第八巻 書簡 II』

∈ 柳田国男宛

∈ 高木敏雄宛

∈ 佐々木繁宛

∈ 胡桃沢勘内宛

∈ 中道等宛

∈ 沼田頼輔宛

∈ 出口米吉宛

∈ 矢吹義夫宛

∈ 西村真次宛

∈ 後藤捷一宛

∈∈ 「縛られた巨人」のまなざし (谷川健一)

∈∈ 書簡解題

『南方熊楠全集 第九巻 書簡 III』

∈ 岩田準一宛書簡

∈ 寺石正路宛書簡

∈ 宮武省三宛書簡

∈ 杉田定一宛書簡

∈ 藤江義応宛書簡

∈ 水原堯栄宛書簡

∈ 谷井保宛書簡

∈ 宇野脩平宛書簡

∈ 六鵜保宛書簡

∈ 進献進講関係書簡

∈ 白井光太郎宛書簡

∈ 植物学関係書簡

∈∈ 男色考余談 (稲垣足穂)

∈∈ 書簡解題

『南方熊楠全集 第十巻 英訳方丈記・英文論考・初期文集 他』

∈ 初期文集

∈ 江島記行

∈ 日光山記行

∈ 日高郡記行

∈ 明治十九年十月二十三日松寿亭送別会上演説草稿

∈ 上京日記

∈ 神島の調査報告

∈ 鷲石考

∈ 英文論考/Works in English by Kumagusu Minakata 1893-1933

∈∈ 南方熊楠の英文著作 (岩村忍)

∈∈ 英文著作解題

『南方熊楠全集 別巻第一 書簡補遺・論考補遺』

∈ 書簡補遺

∈ 論考補遺

∈ 書簡解題

∈ THE ORIGIN OF THE SWALLOW-STONE MYTH

∈∈ 英文『燕石考』について (岩村忍)

『南方熊楠全集 別巻第二 日記・年譜・著述目録・総索引』

∈ ロンドン日記

∈ 論考補遺

∈∈ 年譜

∈∈ 総索引

∈∈ 著述目録

⊗ 執筆者略歴 ⊕

南方熊楠(みなかた・くまぐす)

1867年5月18日(慶応3年4月15日)- 1941年(昭和16年)12月29日)生まれ。博物学者、生物学者(特に菌類学)、民俗学者。菌類学者としては粘菌の研究で知られている。主著『十二支考』『南方随筆』など。投稿論文や書簡が主な執筆対象であったため、平凡社編集による全集が刊行された。18言語を解し、「歩く百科事典」と呼ばれ、熊楠の言動や性格が奇抜で人並み外れたものであるため、後世に数々の逸話を残している。