父の先見

ベレ出版 2015

編集:坂東一郎

装幀:菊地信義

さすが菊地信義の装幀である。縦目のテクスチャーのある白地の洋紙に、朱赤で小さく「見えない」とあって、同色で「巨人」という2文字が巨きく現れている。それが帯にも及ぶ。うまいもんだ。

刊行者のベレ出版は弱小ながら科学学習や英語学習を支援する刊行物をいろいろ出している版元で、ぼくも園地公毅の『植物の形には意味がある』、嶋田幸久・萱原正嗣の『植物の体の中では何が起こっているか』、山賀進『日本列島の地震・津波・噴火の歴史』などを愉しませてもらってきた。

著者の別府輝彦は日本の応用微生物学界の“巨人”である。斯界で知らない者はいない。昭和52年(1977)に東大の醗酵学研究室の所長となり、平成5年には東大生物生産工学研究センターのセンター長として、微生物のもつ機能の応用研究をリードした。その後、文化功労賞を受賞した。

本書は、かなり柔らかく微生物についての見方や取り組み方を述べているもので、微生物学の醍醐味を感じるにはうってつけだろう。

微生物というと、一般的には生きものとしての対象が感じにくいらしく、たいていは病原菌やバクテリアやバイキンが思い浮かぶ。「微生物ってノミとかダニのことでしょ」というOLがいたくらいだ。そうした一般読者を相手にした本はやたらに入門的すぎるか、警告がましい「あるある番組」ふうになりかねない。といってフツーに細菌や微生物を扱っている教科書は味もそっけもなくて、ほぼ退屈する。微生物や細菌は決して退屈なんかさせてはくれない相手なのである。

本書はなんといっても別府センセーだ。そこを深くもおもしろくも、柔らかくもハードにも説明してくれている。基本素養を身につけておくにはふさわしい。

ぼくは中学校で科学部にいた。担当のセンセーから研究課題を提出しなさいと言われて、「雨の研究」「ホコリの研究」「おしっこの研究」「昆虫の変態の研究」を提出したところ、なぜか「君は茶木君と組んで学校内のホコリを培養してみなさい」ということになった。茶木はぼくの親友の一人で、のちにその名の通り茶道具屋の番頭になり(中西豊造商店)、その後に独立して京に店舗を構えている。

校内のホコリの採集と培養はかんたんだった。校門・運動場・教室・屋上その他に肉汁の寒天培地を入れたシャーレ(ペトリ皿)を配しておいて、これを3日後、1週間後、半月後に回収してホコリが培養されるのを待って、あとはひたすら次々に顕微鏡で覗くのだ。

けれども生育したホコリを覗いても、その姿はそこそこおもしろいのに何がそうなっていたのかが、さっぱりわからない。だいたい学校内の空気中に生息するホコリには化物じみたものなんてない(南方熊楠のミナカタホコリなどあるわけがない)。せいぜいがカビ(菌類)だ。それもペニシリン発見のもとになった青カビのような立派なものじゃない。どうにも歯痒いだけなのだ。

指導のセンセーもとくに詳しいわけでもなく、結局は図書館の細菌図鑑と首っぴきになって、学校のホコリとは関係のない細菌世界を垣間見るようになっただけだった。

肉汁寒天の培地で育った細菌やカビを顕微鏡でしこたま覗くという方法は、本格的な微生物研究でも長らく続いてきた。微生物のコロニーを何度も選り分けながら、平板な培地で純粋培養していくという研究方法だ。レーウェンフック、パスツール、コッホ、みんなそうした。

コロニーによって微生物をクローニングしていくというこの方法は、生物学では微生物学だけがずっと固持してきた観察方法であり、研究方法だった。それでも1枚100円もかからない寒天平板培地は、研究者たちにとってはそのひとつひとつが大天体望遠鏡に匹敵するものだったのである。

寒天培養による微生物研究が大きく変わったのは、遺伝子の塩基配列が精密に解読できるようになってからのことだった。とくに細胞内のタンパク質工場にあたるリボソームの中のRNA遺伝子(rRNA遺伝子)を研究者が扱えるようになって、事態は一挙に激変した。

rRNAをどうするかというと、まずは土壌や海水の中から抽出したDNAをポリメラーゼ連鎖反応法(PCR法)によって数百万倍に増幅させる。ついでこの増幅された種類の違う微生物のrRNA遺伝子の混合物の中からひとつひとつをクローン化し、その塩基配列を調べて決定する。そしてこれらのデータをコンピュータで比較検討しまくるのである。圧倒的な研究成果が次々にあらわれてきた。PCRがすべてを変えたのだ。

それでわかってきたのは、これまで寒天培養されてきた微生物よりはるかに多くの微生物が地球上にゴマンといたということだった。その大半が培養なんてできないほどの「小さな巨人」たちだったのである。

なぜ微生物が「小さな巨人」かといえば、そのバイオマスがただならない物量になるからだ。

大腸菌は0・001ミリの円筒形をした細菌である。その大腸菌が摂氏37度の栄養満点の培地の中で20分に1回ずつ分裂して倍々にふえていったら、どうなるか。地球の4000倍の体積を占める。べらぼうなのだ。むろんそんなに栄養分を摂りつづける前に栄養が食べ尽くされるので、それほどの増殖はおこらないのだが、けれどしかしそういうポテンシャルをもともと隠しもっているのが微生物なのである。

微生物のバイオマスは尋常ではない。近くに広めの公園か雑木林があるとして、その表層わずか15センチの土壌には総重量2トンの微生物がいるわけだ。その微生物たちの呼吸量は数万人の人間の一斉の呼吸量に及ぶ。ということはわれわれが一人で立てる足元の土地では必ず微生物たちがヒト一人ぶんの呼吸をしているということになる。

これは微生物の体重当たりの呼吸量がヒトにくらべて数百倍にもなるからである。クライバーの法則という。微生物という連中は、自分たちの体のサイズをうんと縮めることによって、やたらに高い代謝量を手に入れた生物群なのである。

とはいえ微生物を分類するのはかなり難しい。そもそもレーウェンフックが「アニマルキュール」(微小動物)を発見したときは、すべての微生物は「動物」とみなされていた。

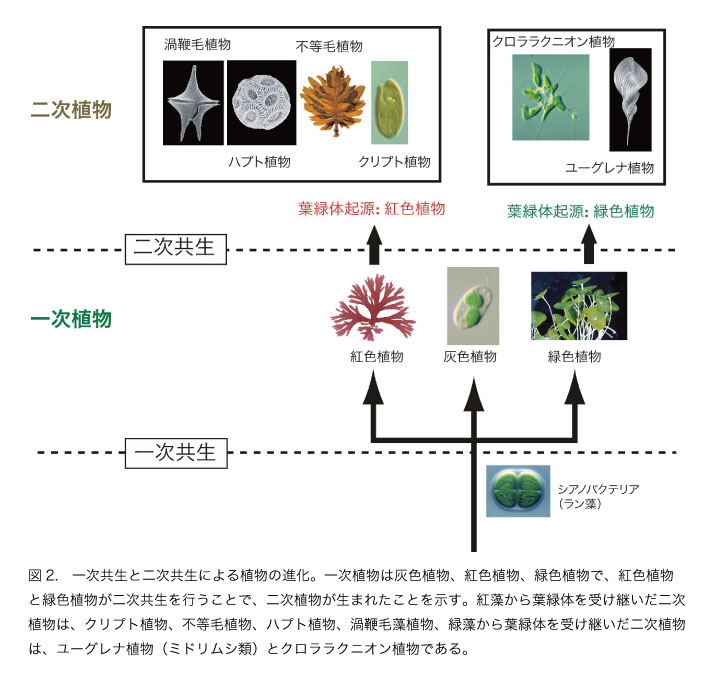

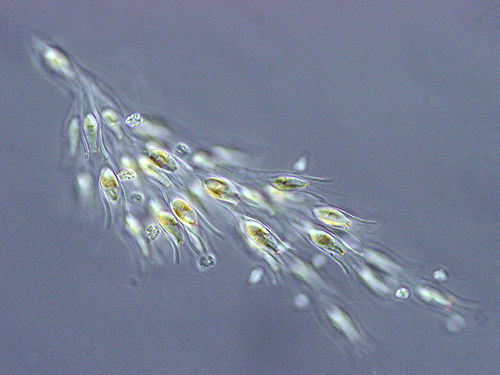

それがだんだんあやしくなってきた。たとえばユーグレナという単細胞の微生物が鞭毛を振り動かしていながら、葉緑体をもって光合成もしていることがわかってくると、微生物を動物か植物かのどちらかに分類するのはとうていむりだということになり、微生物を動物や植物とは別に扱うようになった。

そのへんの水田にいくらでも見られるユーグレナは繊毛虫の仲間のミドリムシの総称であるが、かつての分類綱目ではユーグレナ植物門に属するユーグレナ藻類ユーグレナ目だった。これでは動物だか植物だかわからない。こういう曖昧な生物名になったのは、ミドリムシ植物がホド類などのような原生動物と緑色藻類との共生によって進化したからである。真核共生という。

一事が万事。微生物がこんな按配なので、実は生物分類全体についてもいまだ定説がない。だから研究者は好みに応じて幾つかの説に従うことになっている。

ドメインを3界に分ければ「原生生物・植物・動物」になり、5界に分ければ「モネラ界・原生生物界・真菌界・植物界・動物界」になる。また6界で分ければ「動物界・植物界・菌類界・原生動物界・バクテリア界・ウィルス界」というふうなのだ。

いずれも「構造を見るか、機能を見るか、出自にもとずくか」という見方によるのだが、どれも決定打を欠いている。

いま述べた6界説の場合は、菌類(酵母・キノコ・カビ)、原生動物(トリパノゾーム・アメーバ・ゾウリムシ)、1個の細胞をもつ単細胞のバクテリア(藍藻・グラム陽性菌・古細菌・スピロヘータ・リケッチャ・マイコプラズマ)、そして細胞のないウィルス(数々の病原ウィルス)が分かれるわけだが、これとて今後のウィルス研究がどう進むかによって変化する。

4つのドメインに分けることも多い。別府センセーの本書はこちらの方針だ。「真性細菌、古細菌、真核生物、ウィルス」になる。ミドルウェア的な分類としては、まずまずのものだろう。

この場合は、真性細菌のドメインには、光合成をする藍藻の一種のシアノバクテリア、好熱菌のサーマスやサーモトガ、プロテオバクテリアに属する大腸菌やペスト菌、硫黄酸化細菌や根粒菌、枯草菌や乳酸菌などのファーミキューテス、放線菌ともいわれるアクチノバクテリアなどが属する。

次の古細菌のドメインにはかなりの風変わりが多い。メタンを好むメタン生成菌、塩田にいる高度好塩菌、火山地帯の酸性熱泉にいるスルフォロバス、100度を超えても平気なパイロコッカスなどが入る。

真核生物を代表する微生物は、よく知られているものではカビ・キノコ・酵母の仲間の真菌類である。これらは植物よりも動物に近い菌類だろうとみなされている。紅藻・褐藻・珪藻などの藻類も細胞内に核をもっているので真核細胞になる。マラリア原虫や卵菌類たちもこの系列だ。

本書には紹介されていないのだが、スーパーグループによって真核細胞生物の微生物を分類する方法もある。

この見方は1980年代後半から注目されるようになった分類法で、真核生物を門や界ではなく高次な系統で追う。アメーボゾア(仮足をもつアメーバなど)、ハクロビア(クリプト藻類など)、ストラメノパイル(ミズカビなど)、アルベオラータ(渦鞭毛藻のディノフィシス類など)、リザリア(プランクトンの放散虫や有孔虫など)、アーケプラスチダ(アオミドロなど)、エクスカバータ(ユーグレナなどの藻類)、オピストコンタ(水生菌など)の8グループだ。

ストラメノパイルとアルベオラータとリザリアを特別にSARといい、ここにはかなりの遺伝的共通性がある。いずれも超拡大された姿は、3Dグラフィックアートかというほどに、驚異的に美しい。

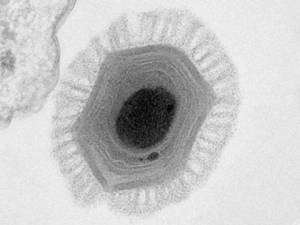

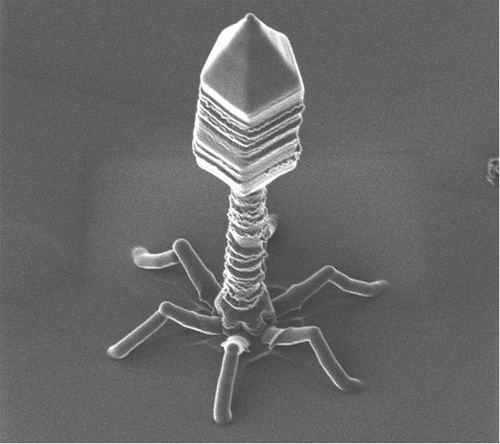

ウィルスについては、いまだに動物なのか植物なのかがわからないだけではなく、そもそも細胞をもっていないので、自立している生命体がどうかもわかっていない。

にもかかわらず自己複製をするタンパク質と核酸をもっているのだから、いまなお謎の系譜のままにさて措かれているものたちなのだ。ともかくも動植物を宿主とするウィルスから細菌や古細菌を宿主にしているバクテリオファージまで、これまたそうとう多様な広がりをもつ。最近ではミミウィルスなどの巨大ウィルスも話題になっている。

どう分類するかはともかく、いずれによる分類でも微生物が生物界全体のそうとうに大きな底辺を形成していることはあきらかである。寒天培養できる微生物だけではそんなことはわからなかった。その後の塩基配列で見えてきた微生物のほんの1パーセントの種類だったからだ。

いったい微生物がどんな生物で、何をしでかしてきた生物なのかということも、実は定説がない。一言でいうのなら、ポール・フォーコウスキー(1622夜)の書名になったように、かれらは「地球をつくった」のである。「生命のエンジン」となったのである。微生物たちの多くは地球生命の最も重要な初期部品であって、最初のプランナーなのである。

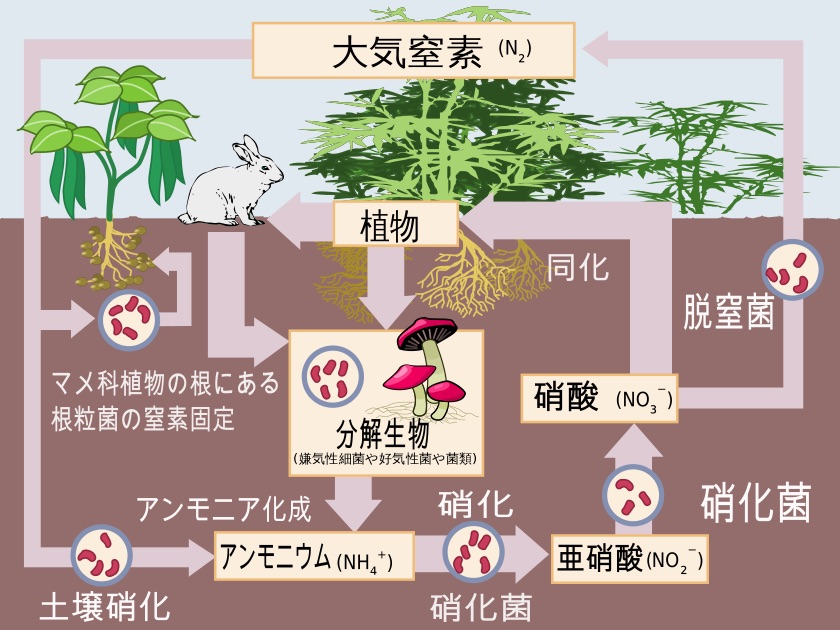

このようなハイパーホロニックな役割については、炭素循環と窒素循環を見ればあきらかになる。

地球の炭素の99・5パーセントは地殻内に石灰岩などの無機物の炭酸塩や、石油を含む有機物のかたちで閉じ込められている。残りの炭素の0・04パーセントが炭酸ガスとして海水に溶け込んでいる。炭素はここで大量の炭酸イオンを交換しながら、太陽の光エネルギーを利用する炭素固定によって有機物にかたちを変えた生物圏を循環する。

炭素循環の主役は二つある。ひとつは光合成をする植物たちだが、もうひとつは珪藻やシアノバクテリアなどの微細藻類である。その光合成量は陸上植物に匹敵する。ここには脇役もいる。無機化学栄養細菌たちだ。火山や深海の熱噴出孔で太陽ではなく地球の還元力に頼る有機物をつくりだしている。

こうして固定された炭素は植物の呼吸によって炭酸ガスに戻るもの、装飾動物に始まる食物連鎖が送り出す呼吸として炭素ガスになるもの、動植物の遺体や動物の排泄物などの有機物をエネルギー源にする従属栄養微生物によって炭酸ガスに戻るものなどとなっていく。

微生物は炭素循環が定常状態になっていくことに寄与しつづけるのだ。

窒素のほうは炭素とは逆に、地殻の中での無機窒素化合物になっている量は少なく、大部分が大気中で分子状の窒素のままにある。その含量は78パーセントに及ぶ。

この分子状窒素は化学的に不活性なので、それを生物たちが利用するには硝酸塩やアンモニアに変換する必要があるのだが、変換プロセスは容易にはおこらない。そこで活躍するのが、このところぼくがお気にいりのニトロゲナーゼなのである(1622夜参照)。ニトロゲナーゼという酵素をもつ微生物がアンモニア還元をもたらしていく。

微生物によって大気からアンモニアに固定された窒素を大気に戻すにも、微生物の関与が必要だ。まずアンモニアが硝化細菌によって硝酸塩に酸化され、この硝酸が別の細菌によってもう一度還元されるとき、アンモニアまで戻らずに途中で分子状の窒素となって大気に飛散するというプロセスをとる。

このように地球の窒素循環も、ほとんど微生物に頼りきっているわけである。

ところが20世紀になってハーバー・ボッシュ法という空中窒素固定の技術が工業化されると、合成アンモニアが大量に登場することになった。

合成アンモニアは初めは戦争用の火薬の原料になる硝酸の製造に使われていたのだが、世紀末に向かってはその大半が窒素肥料に化けて、全部地球の土地という土地に撒かれていった。

窒素肥料が合成できるようになったのは、地球史的にも文明史的にもきわめて大きな変動をもたらした。これで地球上の微生物による窒素固定量の半分に迫る窒素が出回り、これが脱窒素菌の能力では還元できないほどになったのである。

さて、一般の生物の教科書では、微生物は光合成によって生まれた有機物を分解する「分解者」だと説明されている。ところが、この用語で理解してばかりいると、微生物の才能を読みちがえることになる。

ふつう、分解されてどうなるかといえば有機物は腐敗するわけである。だから微生物は世界を腐らせていると思われている。それはその通りだが、この見方があまりに一面的すぎるのだ。

生物はエネルギーを得るためには代謝活動をする。代謝なき生命はない。

その基本的な代謝には「光合成、呼吸、発酵」の3つの方法がある。このうち呼吸と発酵は有機物を酸化させ、そのときに遊離されるエネルギーでATPを合成する。

この呼吸と発酵の酸化プロセスには副産物の水素が生じる。排出した水素を有機物にわたせば発酵になり、酸素にわたせば好気呼吸になり、無機物にわたせば嫌気呼吸になる。原理は呼吸も発酵も同じなのである。

ではどこで呼吸と発酵が分かれるかといえば、酸素のある条件では呼吸によってブドウ糖を炭酸ガスと水に完全に酸化できるのが、酸素が内情権ではアルコール発酵によってブドウ糖が不完全に酸化されてエタノールと炭酸ガスを生成するところだ。

酸素がないとブドウ糖が完全に酸化されないのは当たり前のようでいて、そうではない。呼吸の場合は空気中の酸素が水に還元されるのに共役して、炭素6個をもつブドウ糖1分子は炭酸ガス6分子に酸化されるとともに、エネルギーを運ぶATPが38分子できる。

それに対して酸素がない条件では発酵がおこって、ブドウ糖が分解される途中にできる炭素3個をもつ代謝中間物が2分子生じて酸化され、そこにやはり中間体であるアセトアルデヒト2分子が還元されてエタノールになり、それと同時にATPが2分子できる。

酸素のない条件での発酵は、その代謝プロセスそのものが物質を大量に蓄積していくというプロセスでの発酵の原因になるわけなのだ。

こうして酸素が必要な酢酸発酵(エタノールを酸化して酢酸をつくる)やグルタミン酢発酵(糖とアンモニアかせグルタミン酸をつくる)と、酸素がいらない乳酸発酵やアセトンブタノール発酵が分かれていったのである。

人類は発酵によってさまざまな「おいしいもの」や「味わうもの」や「快感にひたるもの」をつくっていった。おそらく最初は酒の醸造だった。12000年前のエジプトや7000年前のメソポタミアにはビールやワインの醸造痕跡がのこっている。

ビールやワインや日本酒は微生物による発酵がつくりだしたものである。ビールは大麦を発芽させた麦芽をもとに発芽時に大麦自身がつくりだすアミラーゼがはたらいて糖化をおこしたもので、ワインは収穫したブドウが自然発酵するのを待って、そののち乳酸菌によってリンゴ酸を乳酸に変えて酸味を下げるという発酵(クロラクティック発酵)を加えたものである。

発酵と文明の関係はそうとうに充実している。「文明とは発酵のことだった」と言いたいほどだ。

醤油もチーズも、パンも酢も味噌も、納豆もヨーグルトも、すべてカビや酵母菌や乳酸菌などの微生物による発酵食品なのである。みんな親戚だといっていい。

のみならず昆布に含まれていたグルタミン酸、煮干しがもっていたイノシン酸、シイタケに含まれていたグアニル酸などの「うまみ」もまた、そこにアミノ酸生産能力の高い微生物が加わったからこそ莫大な調味料になってきた。

微生物は医療でも大活躍をした。このあたりのことは解説するまでもないだろうが、フレミングのペニシリン作成やワックスマンによるストレプトマイシンの発見を嚆矢に、驚くべき工夫によって多様な抗菌物質や抗生物質や薬剤が開発されていった。

実はビタミンも微生物をつかって生成される。ビタミンB2はアシビア属やキャンディダ属のカビや酵母を培地にして、ビタミン12はシュードモナス属やプロビオン酸菌などの変異株から、ビタミンK2はアースロバクター属の細菌からつくられる。

これらそれぞれに活躍する微生物はまことに多様であり、有酸素か無酸素かの違いもあるが、発酵技術の習得とともに人間と微生物の関係は切っても切れないものになっていった。

そのほか本書にはいろいろな話題が集結しているのだが、なかで「クオラムセンシング」(quorum sensing)のことがぼくには以前から興味深かったので、少しだけ紹介しておきたい。

昆虫などの生物には、同種間で分泌しあっている化学物質がある。これはいわゆるフェロモン(pheromone)というもので、昆虫の情報コミュニケーションとして注目されている。

成熟度を感知させる性フェロモン、餌のありかを通知する道標フェロモン、交尾や越冬を知らせる集合フェロモン、外的の情報を仲間に知らせる警報フェロミンなどのリリーサーフェロモンと、受容した個体の内分泌系に影響を与えるプライマーフェロモンが知られる。

一部の真性細菌にも、自分と同種の菌の生息密度を感知できる機構があることがわかってきた。集合フェロモンやプライマーフェロモンのようではあるが、機構と効能が違っている。これがクオラム(quorum)だ。

クオラムとはラテン語で「議決に必要な定足数」のことをいう。細菌にはそのクオラムが相手細菌をセンシング(検知)して、自分を含めた細菌数が一定数を越えたときに特定の物質が産生する能力があったのである。

クオラムセンシングをする細菌は、最初はミクソバクテリア属やストレプトマイセス属の細菌で発見されていた。が、その後はけっこう多くの微生物で確認され、最近では発光バクテリアが注目されている。

クオラムセンシングは微生物の情報伝達機構を知る上でたいへんおもしろい。細胞内でオートインデューサー(自己誘導因子)という物質を産生しているわけなのだが、そのスイッチが自分を含めた定足数や議決数で作動するところが注目される。

近年、発光バクテリアのクオラムセンシングのしくみが、かなりわかってきた。それによるとオートインデューサーのスイッチにはAHL(アシルホモセリンラクトン)というルシフェラーゼの遺伝子がつかわれていたようだ。ルシフェラーゼは酵素としてはたらくグラム陰性の発光細菌だ。

この細菌は菌数が少ないときはAHLを拡散させるので、スイッチはONにならない。菌が増殖して細胞密度が上がっていくと、その濃度とともにスイッチが入って。ルシフェラーゼをつくる。これがイカやホタルイカが発光するしくみになっていた。

クオラムが作動するかどうかは、濃度や周辺環境による。それによってクオラム物質(クオルモン)が出るか出ないかが決まる。そこが議決数によって決まっているようなのである。ぼくは大いに唸ってしまった。

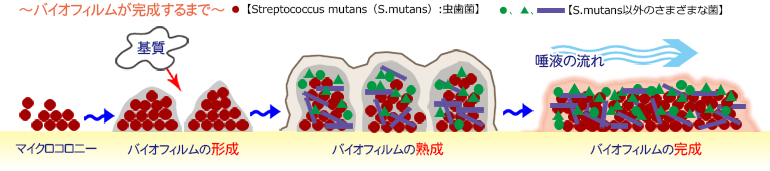

最新の研究では、この鍵と鍵穴のような関係には、クオラムセンシングだけではなくて毒素の発生や病原性の発現にもかかわっていることが知られつつある。バイオフィルム(biofilm)の形成にも与かっているようなのだ。これもまた、おもしろい。

バイオフィルムとは細菌や菌類がつくる菌膜のことである。台所のシンクのぬめりや歯垢などもバイオフィルムの一種だ。これらは微生物のはたらきでおこる現象だが、バイオフィルムになることによってクオルモンのような物質が産生されて、相互の情報伝達が可能になっていると見られる。

逆の見方をすれば、バイオフィルムには多くの細菌や菌類や藻類が生息しうるということだ。

バイオフィルムの基体をEPS(extracellular polysaccharide)という。これは細胞外多層が分泌されたものである。そういうEPSは細菌間のバリアーや情報伝達経路の役割をはたすらしいのだ。そのため環境変化や化学物質から内部の細菌を守る作用を提供する。

実は、これまではバクテリア(細菌)などの単細胞の微生物は水中で分散した浮遊細胞のようにぱらばらに、また勝手気ままに生きていると思われてきた。しかしバイオフィルムのことがわかってきて、どうやらかれらがやってきたことは個体表面に集まってバイオフィルムをつくっていたのかもしれなかったという推測が成り立ってきた。それは多数の細菌が積み重なってできた高層建築群のようなものなのだ。

それなら、かれらはそんなフィルム状になってどのように相互作用をしているのかといえば、それがクオラムセンシングによっていたり、それぞれの菌が菌体外につくりだす多糖類になっていたり、ときによってはポリペプチドやDNAになどの粘着化になっていったりするのだった。

ごく最近の研究では、微生物たちはバイオフィルムやクオラムセンシングのはたらきによって、集団の大多数が死滅するかわりにごく一部のものを生き延びさせているのではないかという、注目すべき仮説もあらわれている。

微生物、おそるべし。かれらこそ生物界きってのハイパーホロニック・クリーチャーだったのである。

⊕『見えない巨人―微生物』⊕

∈ 著者:別府輝彦

∈ 装丁:菊池信義

∈ 編集担当:坂東一郎

∈ 発行者:内田真介

∈ 発行・発売:ベレ出版

∈ 本文・図版:角田有右

∈ 製本:根本製本

∈ 印刷:三松堂株式会社

⊂ 2015年 11月25日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 1 微生物とは何だろう?(微生物は見えない生き物

∈ 2 発酵する微生物(発酵とは何だろう?

∈ 3 病気を起こす微生物(歴史の中の感染症

∈ 4 環境の中の微生物(環境を支える微生物

∈∈ 文献

⊗ 執筆者略歴 ⊕

別府輝彦(べっぷ・てるひこ)

昭和9年3月9日生まれ。52年東大教授となり,平成5年同大生物生産工学研究センター長をかねる。6年日大教授。微生物機能の開発とその利用に関する基礎的研究で,10年学士院賞(山田秀明との共同研究)。16年学士院会員。24年文化功労者。東京出身。東大卒。著作に「応用微生物学は種の多様性にはじまる」(三田出版会)。