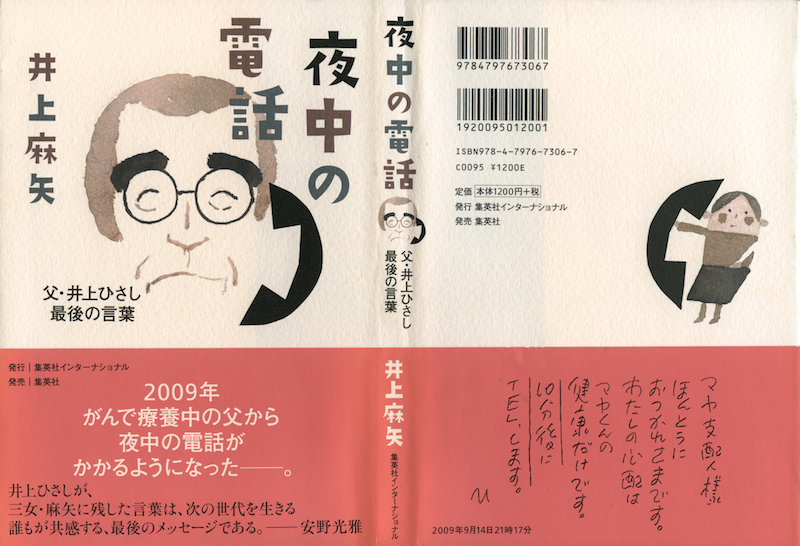

父の先見

父・井上ひさし 最後の言葉

集英社インターナショナル 2015

編集:清水智津子

装幀:鈴木成一 挿画:安野光雅

麻矢ちゃんのお父さんが癌の告知を受けたのは2009年の秋のことだった。肺癌である。第3ステージのAだと診断された。転移はないと言われたそうだが、肺に水がかなりたまっていた。最初の手術は真夜中にこの水を一気に抜き取る手術だったというから、かなり深刻な事態だったろう。

ぼくと同様のヘビースモーカーで、あちらは1日40本、ぼくは60本を維持し、誇りにしていた。ゲネプロに招かれて見に行っても、途中2人で灰皿のあるところへ行って立ち話に興じた。互いに喫煙は肺癌とはカンケーないとえらそうに豪語していたが、そうはいかなかった。

ぼくのほうは3週間前に見つかった。右肺の上葉部。第1ステージを進行中なので背中から切って三分の一くらいの肺を切除する。やむなくいまは断煙中で、この千夜千冊を書きおわったころ入院手術の予定だ。PETによると転移はないだろうというが、何であれ開けてみなければわからない。

肺癌になってしまったのに、2人とも煙草のせいだなどとは、思っていない。もっともお父さんは、癌とはそこそこ共存できるだろう感じていたようで、それから何クールにもわたる抗ガン剤による辛い治療を受けながら、麻矢ちゃんに夜中の電話をしつづけたのである。娘に、父と母が起こした劇団こまつ座を任せるための心得と作法を伝えたいからだ。

本書にその一部始終が書いてある。冒頭の「父の最後をみとって」は涙なしには読めなかった。

お父さんは2010年4月9日に亡くなった。体調がかなり悪いらしいという噂だけしか知らなかったわれわれは、さすがに愕然とした。筒井康隆は「しばらく茫然として何も手がつかなかった」と言っていた。野田秀樹は「ライバルの野田です」といつか言ってみたかったが、言う時を逸した。みんな、しまったと思ったはずだ。75歳は早すぎた。

本書を読んでいると、お父さんが公然と死別していく日が「壁から剥がれない宣告状」のようにひたひたと迫ってきていて、そのことを必死に受容しようとしていた麻矢ちゃんの深謀遠慮が、随所に伝わってくる。夜中だったから静かな声だったろうが、電話口で人生の大事を喋り続けたお父さんのことは、あの懐かしい声通りに蘇っていた。

よくぞ父の声と言い回しとそのときの娘の感情とを、同時に再現できたものである。

麻矢ちゃんはいっときイシス編集学校の学衆だったことがある。第12期の「胸中サンズイ」教室だった。橋本龍太郎の息子の橋本岳クンが師範代だったのだが、途中で岳クンが岡山の選挙区から立候補することになったので、福岡の中野由紀昌組長がバトンタッチした。

二人の子育てをしていたシングルマザーで、その頃いろんな仕事をしていた麻矢ちゃんが編集学校に入ったのは、もちろん興味をもってくれたからだが、お父さんが「松岡さんがやっている学校だから身につくはずです」と後押ししてくれたこともあってのことらしい。松岡さんの学校だからというのは、「型」をちゃんと学べるからという意味だったはずだ。

井上ひさし(975夜)は意外にも「型」の人である。いや、意外にも、ではない。正真正銘の「型」を重視してきた劇作家なのだ。「型の演劇」とその集団化を作り上げることに全力を注ぎ、「型の文化」をさまざまな地域とメディアに残していくことに夢を抱いてきた文人だった。

あんなふうに自由闊達な芝居をリテラルマジックよろしく、おもしろおかしく書いているようでいて、一字一句の吟味はむろんのこと、その複合的な劇作過程からトータルな演出成果のメリハリまで、すべては「井上ひさしの型」が「世阿弥の型」のように出来上がることをめざしていたから、あれほどの大胆で精緻な組み立てになってきた。木村光一や栗山民也や蜷川幸雄の、長塚圭史や鵡山仁の、多感で深甚な演出も生まれていったのだ。

世阿弥(118夜)だって、猿楽のような荒唐無稽とおぼしい演芸を取り込んで複式夢幻能にまでもっていったわけだ。井上ひさしもそれをやってのけるために新作に挑戦しつづけ、劇団活動に心血を注いだのだ。

麻矢ちゃんが編集学校で学んでくれたのは、「型」なのである。その後、麻矢ちゃんと何度か話したが、本人も編集力が「型」にあることを実感できたようだった。でもそのころは、お父さんとは和解しきれていない。口を濁していたけれど、何か肝心要の石っころが胸か喉かに閊(つか)えたままだった。

が、事態のほうが風雲急を告げてきた。打つ手はひとつしかない。お父さんは決断した。劇団こまつ座のすべてを娘の麻矢ちゃんに託したのである。それまでは経理を見ていた程度だったのが、ある日ある時から経営してほしいということになった。

娘といっても先妻とのあいだに生まれた三女だから、波風は立つ。文句も出る。麻矢ちゃんのほうも任されたからといって、ハイわかりました、ハイ大丈夫というわけにはいかない。長い期間にわたった父に対する強い憎悪があるし、イノウエ家族文化に対する失望も偏見もある。

一方、お父さんの仕事には深い尊敬もあるし、劇団のうねるような動きの魅力も尋常でない。イノウエ家族とイノウエ劇団とは違うのだが、そこをどう割り切るか。

まことに複雑な心境のまま、麻矢ちゃんは劇団の運命の渦に巻き取られていった。そこへ肺癌だったのである。みんなも、じっとしていられなくなったろう。

お父さんの体はかなり危うい。本人も自分の命がいつまでもつのかわからないとは感じていたようだが、それよりも劇団が「型」のすべてを継承できるところに来ているのかを見届けたいのに時間がなくなりつつあることに、かなりじりじりしていたはずだ。問題はそっちだったのである。こうして麻矢ちゃんへの夜中の電話が始まったのだ。

作家「井上ひさし」の家族との日々がどういうものかは、誰も表立って話題にはしないものの、それなりに有名だった。

最初の奥さんの西館好子さん(麻矢ちゃんのお母さん)がけっこう早くに『修羅の棲む家』(はまの出版)で夫の暴力を赤裸々に綴っていたし、亡くなったあとに刊行された『表裏井上ひさし協奏曲』(牧野出版)では、娘たち(麻矢ちゃの姉の長女と次女)が葬儀にも呼ばれなかったことを綴って、井上家の異常を描いていた。

それがどの程度のレポート描写なのか、むろん外部者のわれわれには見当もつかなかったので、みんなが井上家にはおずおずとした距離をおいていたのだが、そこに新たな一石を投じたのはなんと麻矢ちゃんだった。『激突家族:井上家に生まれて』(中央公論新社)を書いたのだ。

麻矢ちゃんなら1冊や2冊の本を書くのは平ちゃらだろうし、そういう才能はいくらでも秘めているとは思っていたが、『激突家族』が出たときは、そうか、ここまで書けるんだ、そこまで書いたのかとびっくりした。

これでお父さんも覚悟が決まったのではないか。自分の仕事を受け継げるのは麻矢だと決断する気になったのではないか。ただ、そう決断したときにはすでに、癌細胞がお父さんを蝕んでいたわけである。

かくしてお父さんは毎晩、娘に電話をしてこれからの一部始終を告げることした。自分が死んだらこまつ座は畳むしかないとひそかに覚悟していたお父さんは、いろいろあったけれど、いまや娘の麻矢にすべてを託せばひょっとするとこまつ座は観世座になり、井上複式「喜幻能」が残るだろうと思ったのである。

お父さんの電話は毎晩、夜の11時過ぎにかかってきて、しばしば朝方まで話が続いたようだ。麻矢ちゃんはその話をどんどん目の前のノートや紙っぺらに書き取っていった、そのくらい詳しく、そのくらい執拗だった。それにやたらに長い。麻矢ちゃんの指にはいつも血豆ができていた。受話器が当たる左耳も真っ赤になった。

病院は茅ヶ崎、自宅は鎌倉である。自宅には医療設備があるわけではない。そんなところで朝まで話し続ける体を気遣うと、お父さんは「命がけで君に伝えたいことが山ほどあるのです」「どうしてそれを受け止めてくれないのですか」と言う。厳しい口調だ。麻矢ちゃんはそのときから自分からは電話を決して切ってはいけないんだと誓ったという。

ともかく待ったなし。ともかく時間がない。しかしここからは互いに壮絶だったろう。

麻矢ちゃんは社長を任された。たんなるマネージであるはずがない。それまで経理しか見ていなかった者にとって、演劇劇団というとてつもなく変わった表現体で、かつ社会営利集団でもある組織活動を日々運営していくということが、どれほど大変かはまだわからない。

すでにして、こまつ座は赤字なのである。しかもその劇団から、創設者であって精神体であって「型」そのものである井上ひさしが死別とともにいなくることは、もはや避けられない。それでも勢いをつけるにはどうするか。

マネージメントをおぼえたところで半分以下だ。イメージメントを束にしてマネージするしかない。お父さんも必死にその手立てを娘に伝授しようとするが、娘もそれをアクチュアルに捉えようとした。だいたい井上ひさしの戯曲しか上演しない劇団が井上ひさしなくしてやっていけるのか。やっていくしかない。麻矢ちゃんは全部が全部を、引き受けた。

お父さんが娘に電話で話しつづけたことについては、娘はそれを77項目の遺言として一冊にまとめた。類書はない。とてもすばらしい本になっている。

「問題を悩みにすり替えてはいけない」「何かにとりかかる前に、脳みそがおかしくなるくらい考えること」「一番大事なのは想像力です」「大きなことを小さく処理しなさい」「大事なのは後始末」‥‥。こういう箴言が次から次に委譲され、その委譲の意味を麻矢ちゃんが1項目ずつ解いている。それが77項目にわたるのだ。

なかには「自分の潔癖さを信じなさい」「背筋がまっすぐな女性になってほしい」「人生にマニュアルはない」といった、娘の将来を思っての、体温の高い言葉もけっこう混じっていて、ふらふらっと絆(ほだ)される。

こまつ座を引き受け、すべてを切り盛りせざるをえなくなった麻矢ちゃんに、一から十までの“劇団訓”を授けたのである。しかし、そうしたからといって何が成就できると決まるわけじゃない。父と娘の夜中の電話はどれほど深い闇の奥を覗きこんだことだろう。

だいぶん重みは違うだろうが、ぼくも数年ほど前から編集学校の将来をどのように託すか、託せるのかという問題を少しずつかかえるようになった。戯曲の上演とは違うけれど、編集学校も「守・破・離」その他のお題のシナリオがあり、師範代・師範たちというプレイヤーがいて、そこに観客の学衆が混じっていく。観客が学びの友として参加していくしくみがややユニークなのだが(その学衆がまた師範代になっていくのもユニークだが)、演劇が同じ戯曲を異なるプレイヤーが何度も演じるように、この学校も「型」の反復と伝承を繰り返しているという意味では同じなのである。

けれども、井上ひさしの戯曲がどこの誰の戯曲でもないように、そしてそれが世界にない「井上複式喜幻能」であるだろうように、編集学校のしくみも松岡正剛から発してそこに帰っていく学校なのである。

だから編集学校を託すということは、ぼくにとってもなかなかどぎまぎすることなのだ。ただぼくには子供がなく、麻矢ちゃんもいないので、きっと複数の麻矢ちゃんを選んで校長複合体になってもらうのだろうと思う。

本書を読んであらためて感じたことが、いろいろあった。とりわけ、井上さんはつねにこれが最高傑作だと思って新作を書いていたんだということ、自分が死んで新作がつくれなくなっても、これまでの作品が上演されていればいくらでも新作に匹敵する感動がつくれると確信していたこと、この2つに脱帽せざるをえない。びりびりときた。

劇団こまつ座が存続することが様式の伝習と伝承を保証するだろうと展望していたこと、自分が全力を投じてきた作品に「すべての可能性」が入っていると確信していたんだなということも、あらためて突き付けられた。

こういう作家はそんなにいない。チェホフだってサルトルだって武田泰淳だって、黙阿弥だってベケットだって司馬遼太郎だって「書き残したことがある」とは思っても、これらが再読され上演されるに足りるフルセットだ、フルメタルジャケットだと説得できるほどのものには至らなかった。それを井上ひさしはやってのけたのだ。

そんな父の大変を背負った麻矢ちゃんは、もっと大変である。だからこそ、お父さんの尊厳を守り、こまつ座の栄光を高く掲げ、かつ自分の努力はひとつずつ太ももに針を刺してでも覚えさせるかのように、本書を書いたのだろう。

ぼくもお父さんと麻矢ちゃんの覚悟の一端を頂戴して、あさって肺切除の手術を受けてきます。

⊕『夜中の電話 父・井上ひさし最後の言葉』⊕

∈ 著者:井上麻矢

∈ 装画:安野光雅

∈ 写真・手紙提供:井上麻矢

∈ ブックデザイン:鈴木成一デザイン室

∈ 発行者:館 孝太郎

∈ 発行所:集英社インターナショナル

∈ 発売所:集英社

∈ 印刷:凸版印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社ブックアート

⊂ 2015年 11月30日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章:父の最期をみとって

∈ 第2章 夜中の電話で、父が遺した言葉77

∈ 第3章 父を訪ねてボローニャへ

∈∈ おわりに

⊗ 執筆者略歴 ⊕

井上麻矢(いのうえ・まや)

こまつ座代表取締役社長。1967年、東京・柳橋に生まれる。千葉県市川市で育ち、御茶ノ水の文化学院高等部英語科に入学。在学中に渡仏。パリで語学学校と陶器の絵付け学校に通う。帰国後、スポーツニッポン新聞東京本社勤務。二女の出産を機に退職し、様々な職を経験する。その後、(株)二期リゾートで二期倶楽部東京直営ギャラリーの企画を担当する傍ら、IFPA(英国)認定国際アロマセラピスト、フィジカルトレーナーとして活躍。2009年7月よりこまつ座支配人、同年11月より代表取締役社長に就任。2014年市川市民芸術文化奨励賞受賞。こまつ座は2012年に第37回菊田一夫演劇賞特別賞、第47回紀伊國屋演劇賞団体賞、フランコ・エンケリツ賞を受賞。