父の先見

講談社 2012

David Lewis-Williams

The Mind in the Cave 2002

[訳]港千尋

編集:園部雅一 翻訳分担:石倉敏明・浅野卓夫・近藤康裕・村尾静二・今村真介

装幀:宗利淳一

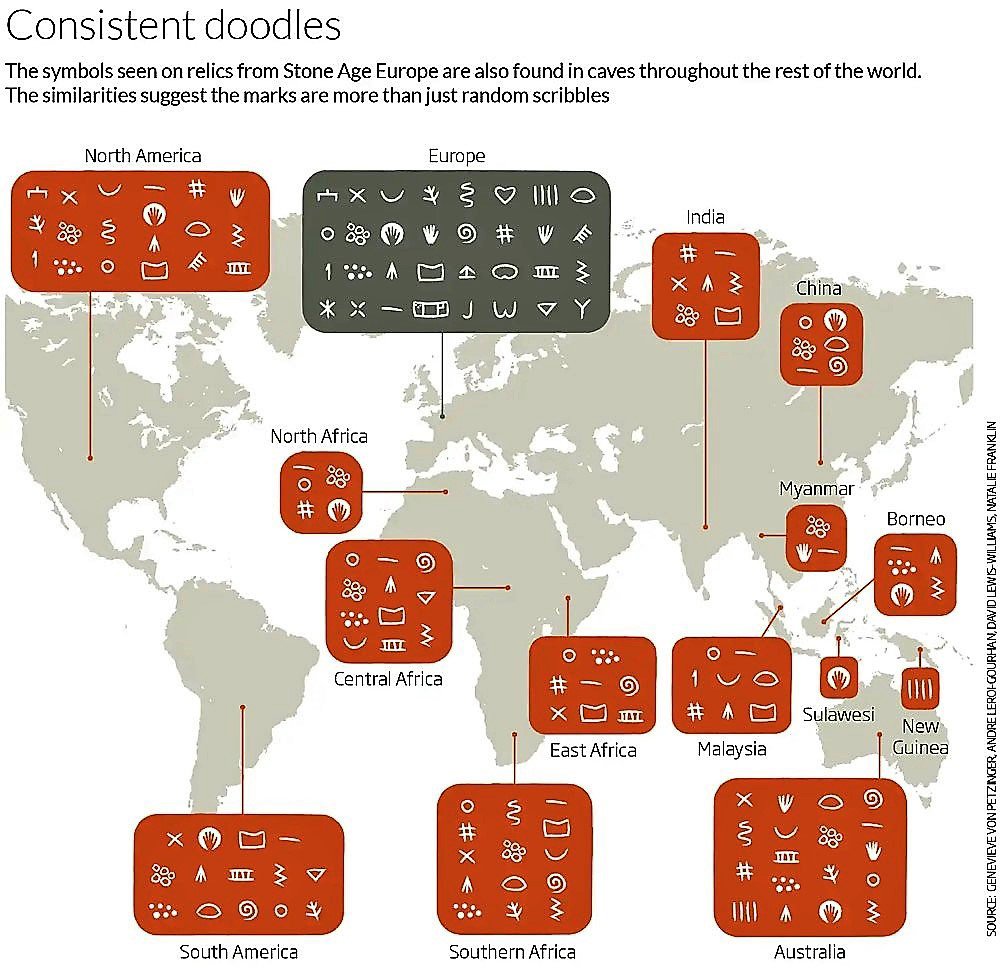

3万年前らしい。急激な進化をおこしつつあった人類の何らかのめざましい質的変容によって、あるとき驚くべき洞窟絵画(cave painting)が誕生した。ショーヴェ、ラスコー、アルタミラなどの一連の洞窟画だ。なぜ3万年前にそんな描出の才能があらわれたのか。これはアートの起源なのか。

狩猟すべき動物たちを描いたこと、輪郭線を重視したこと、オーカー(酸化鉄)によって「赤」を使用したこと、すべては洞窟の中での表現であったこと、5本指でペインティングしたことなどに、謎と解明の糸口がある。ただしこれらについては多くの仮説が提供されてきたが、なかなか決定打がないままだった。

本書は洞窟絵画が生まれた事情と背景を追い、後期旧石器時代に「アート」が出現した理由を問うた。一言でいえば人類にアルタード・ステート(変性意識状態)が生じたことを仮説したのだ。人類の意識(脳)に変化がおこったというのである。今日考えうるかぎりの最古のアート起源論だった。

著者のデヴィッド・ルイス゠ウィリアムズは南アフリカのウィトワーテルスランド大学で長くロックアート研究所を展開してきた考古学者で、カラハリ砂漠のサン族(=いわゆるブッシュマン)研究の第一人者である。サン族はいまなお岩絵による絵画表現もユニークだが、独特のクリック音(チッ・チッという舌打ち音)まじりで発音する特異な発話言語文化でも知られる。

この1冊がアンドレ・ルロワ゠グーラン(381夜)の『先史時代の宗教と芸術』(日本エディタースクール出版部)や『身ぶりと言葉』(新潮社・ちくま学芸文庫)、スティーヴン・ミズン(1672夜)の『氷河期以後』(青土社)や『心の先史時代』(青土社)や『歌うネアンデルタール』(早川書房)につらなる重要な本であることはすぐにわかった。人類の文化的創発を語りたいなら、この3人の本は欠かせない。

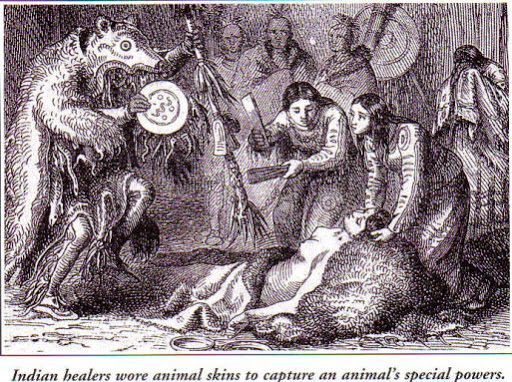

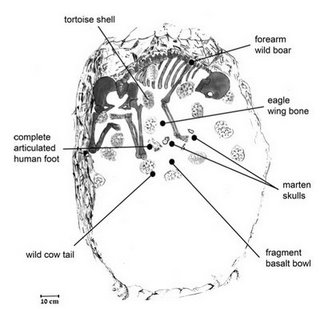

これらの本は、「描出の才能」が生まれるには洞窟のような溶闇的フォーマットが必要だったろうこと、シャーマニズムもアニミズムもフェティシズム(物神信仰)もすでに旧石器時代からのものであったこと、それゆえ「芸術の芽生え」は先史時代から始まっていたということを表明していた。

洞窟のような「暗がりフォーマット」が何らかの描出力にとって重要であったことについては、その後の劇場文化、写真の登場、映画の発達、ミュージアムの隆盛にもつながっている。暗い洞窟には何かが蟠っていたのである。

本書を訳した港千尋にも『洞窟へ:心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房)がある。洞窟の中のネガティブ・ハンドについて、テオリアによってイメージの起源を辿る方法について、パース(1182夜・1566夜)の「アブダクション」とゴンブリッチの「プロジェクション」がもたらした見方について、ホフマイヤー(1616夜)の生命記号論について、それぞれ示唆的なことを書いていた。

港は写真家としても美術批評家としてもユニークな仕事をしている。群衆論、風景論、映像文明論など、いずれも深い。本書の日本語訳に最もふさわしい。

本書の舞台は後期旧石器時代である。この時代については多くの研究と仮説が本になっている。とくにDNAによる追跡調査が進んでからはめざましいほどこの時代に注目が集まっているのだが、どれを読んでも人類の才能の出現についての決定打がないため、おそらく目移りがするのではないかと思う。

まずはリチャード・リーキー(622夜)とその一族による何冊かの本、アリス・ロバーツの『人類の進化 大図鑑』(河出書房新社)と『人類20万年 遙かなる旅路』(文藝春秋)、テルモ・ピエバニとバレリー・ゼトゥンの『人類史マップ』(日経ナショナルジオグラフィック社)、デイヴィッド・ライク『交雑する人類』(NHK出版)などを読んでみるのをお薦めする。

五万年前の出来事にしぼるなら、たとえばイアン・モリス『人類5万年 文明の興亡』(筑摩書房)、リチャード・クラインとブレイク・エドガーの『5万年前に人類に何が起きたか?』(新書館)や、ニコラス・ウェイドの『5万年前』(イースト・プレス)などが、わかりやすい。

どうしても見ておくべきなのは洞窟画の写真集あるいはビデオだ。アントニオ・ベルトラン監修、ペドロ・ラモス撮影の『アルタミラ洞窟壁画』(岩波書店)、各地の洞窟画を撮った石川直樹の『NEW DIMENSION』(赤々舎)が必見だ。人類に対しても美術に対しても、虚心坦懐になれる。布施英利の『洞窟壁画を旅して』(論創社)と五十嵐ジャンヌの『なんで洞窟に壁画を描いたの?』(新泉社)も、子供とともに洞窟画を見ているドキュメントとして得がたい。

ルロワ゠グーラン、ミズン、ルイス゠ウィリアムズの三人の本がすばらしいのは、先史学の泰斗アンリ・ブルイユ神父の魂を受け継いでいると感じられることにあらわれている。

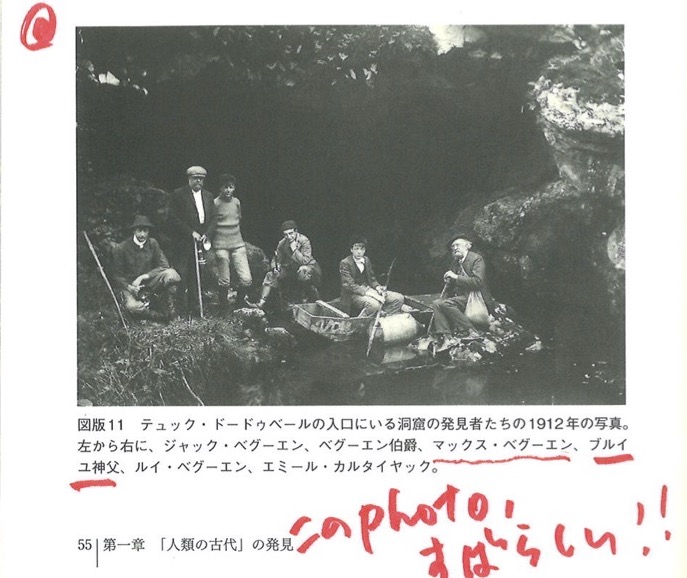

本書55ページに、テュック・ドードゥベールの洞窟入口でブルイユ神父を囲むアンリ・ベグーエン伯爵の3人の息子(考古学者)たちの1912年のモノクロ記念写真が掲載されているのだが、右端にカルタイヤックが写っていた。勇気のある考古学者だ。いい顔をしている。この一枚の写真からは、先史人類がのこした痕跡から人類史のミッシング・リンクを読み出そうとしている洞窟派たちの「信念の連鎖」が切々と伝わってきて、胸にこみあげてくるものがある。

後期旧石器時代の人類には芸術的な創造心などなかったろうという通念をみずから反省したのは、アルタミラの洞窟画を調べたエミール・カルタイヤックの『懐疑論者の懴悔』(1902)だった。学者が反省を公表するのは勇気のいることだろうが、こういう懴悔をやってのけたのは先史文化研究にとって大きい。

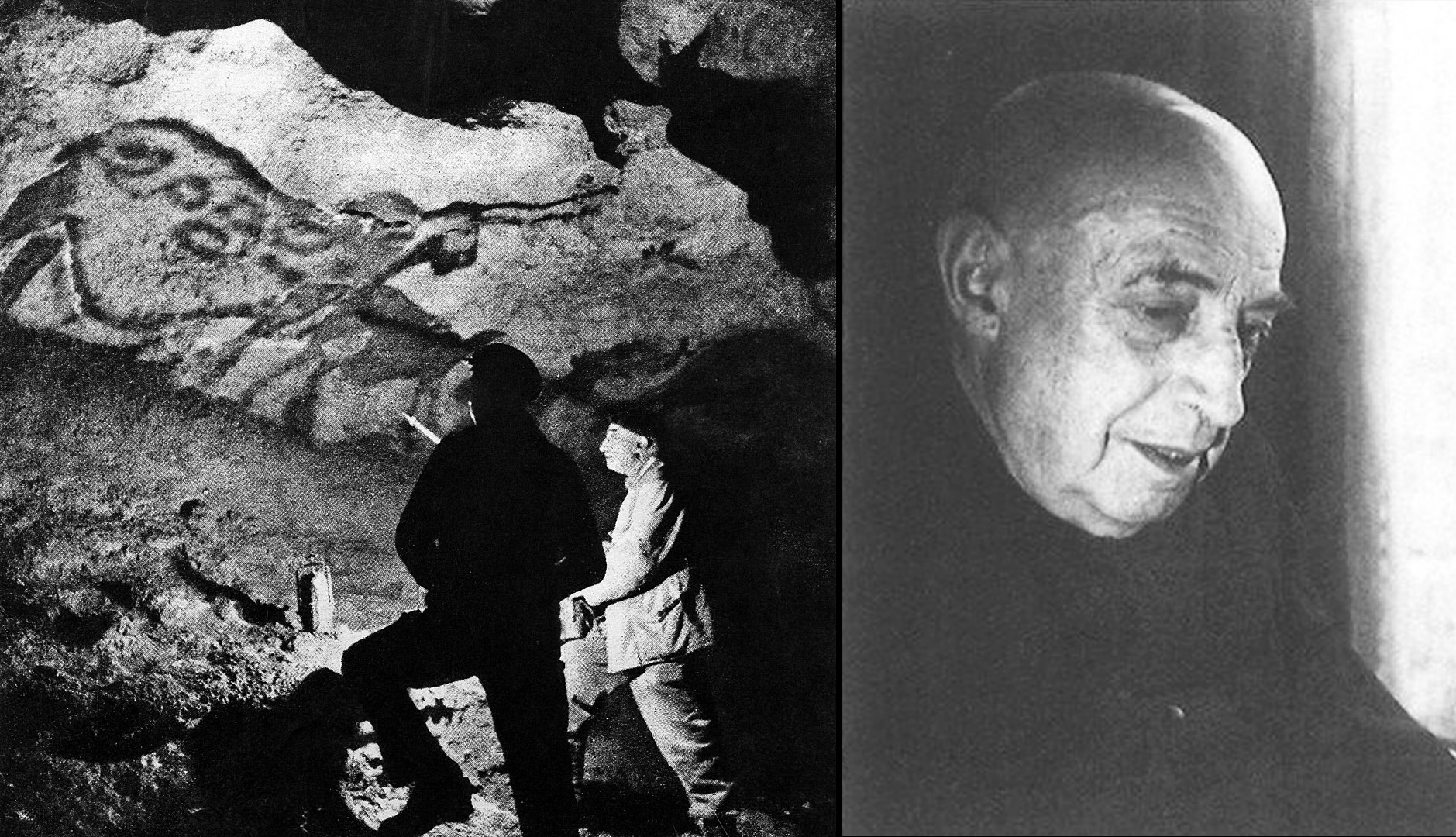

ついで1906年、アンリ・ブルイユが『アルタミラの洞窟』を書き(その後も『フォン・ド・ゴームの洞窟』『洞窟美術の四万年』などを書いた)、その洞察と啓示と示唆にもとづいて、アネット・ラマン゠アンペレールがラスコーについての『旧石器時代の洞窟芸術の意味』を、ルロワ゠グーランが例の一連の著作をまとめると、いよいよ洞窟絵画の特徴が列挙され、本格的な先史文化の創発プロセスにさまざまな仮説と解析と疑問が投げ入れられていった。ブルイユはパリの化石人類学研究所やコレージュ・ド・フランスの教授を長く務めて、先史学の父となった。これまたいい顔の父だ。みんなが慕った。

旧石器時代の文化はたちまち脚光を浴びた。仮説は多すぎるほどだった。絶滅したネアンデルタール人が描写技能をもっていたのが飛び火したのではないか。洞窟はシャーマンの巣窟で、集団シャーマニズムのあらわれが動物画になったのではないか。いや、人類がやっと児童期に達して今日の児童画にも見られるような絵が描きのこされたのではないか。いやいやビンゲンのヒルデガルト(中世の幻視者)のようなヴィジョンが見えたのだろう……云々。

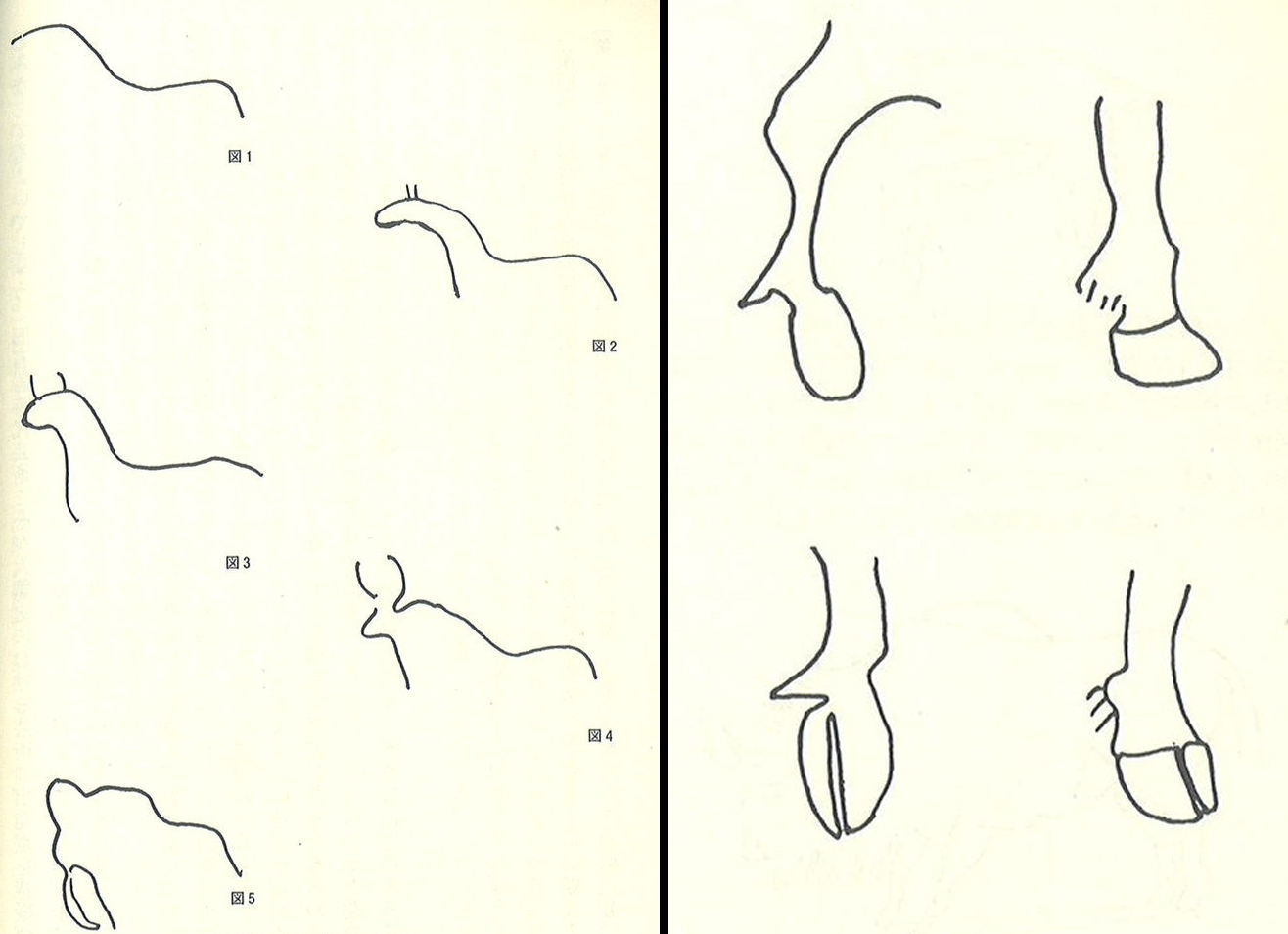

いろいろ洞窟絵画の描写のしくみが検討された。ルロワ゠グーランは描線の分析を通して、単純な線がしだいに複雑な描線に成長していったとみなし、洞窟画が突発的な才能によるものではないと言い、そこには描線のパッケージやセットがあることを説明した。ランダル・ホワイトは描きっぷりの複数性から見て「工房」のようなものが作動していた可能性を、マックス・ラファエルはこの時代には社会的な対立も生まれていて、それが新たな「心性のテンプレート」の分岐を促した可能性を説いた。

ミズンの『心の先史時代』は古代の人々にひそむ「隠れた知性」を社会知性・技術知性・博物知性・言語知性に分け、それらが何度かの「学習の転移」(記憶の学習をトポスを変えることで刻印させるという方法)によって心的モジュールが結像し、それが動物描写の表現を可能にしていったと推理した。本書はこれらをもとに入念に組み立てられている。新たな洞窟画が発見されたことについての観察も加わっていた。ショーヴェ洞窟画群だ。

1994年12月、3人の洞窟学者が驚くべき発見をした。発見者の一人のジャン゠マリー・ショーヴェの名をとって「ショーヴェ洞窟画」とか、地名をとって「ポン・ダルクの洞窟画」と呼ばれている。フランス・アルデッシュの峨々たる山中にひそんでいた洞窟画群だ。

3万2000年前と認定された洞窟画には260点の動物たちが、スタンピング(スタンプ捺し技法)、オラルスプレー(吹き墨画法)などの手法を駆使して描かれていた。ラスコーの壁画が約15000年前で、アルタミラがそのあとの形成だったろうから、そうとうに古い。絶滅していなくなった野生の牛や馬なども描かれている。フクロウやハイエナがいるのもめずらしい。

それよりなにより「旧石器のミケランジェロ」とでも言いたくなるような、巧みで大胆な「描き手」がいたのではないかと思わせる出来である。それほどこの洞窟画の絵はアートしていた。

観光嫌いのぼくもできれば飛んで見にいきたかったのだが、しばらくしてヴェルナー・ヘルツォークが3D撮影してこの洞窟を映像作品《忘れられた夢の記憶》に仕上げたと聞いて、六本木ヒルズのTOHOシネマに駆けつけた。驚嘆した。

ヘルツォークは《アギーレ/神の怒り》や《カスパー・ハウザーの謎》の監督だ。バイエルンの田舎で育ってミュンヘン大学で歴史とドイツ文学を習得した後、映画に向かった。十代の親友だった怪優クラウス・キンスキーをずっと主演につかっている(ナスターシャ・キンスキーの父)。1984年にはアボリジニを追った《緑のアリが夢見るところ》に挑んだ。2005年にグリズリー(北米のハイイログマ)の保護活動に命をかける男のドキュメンタリー《グリズリーマン》で映画賞をさらった。いずれも執念が撮らせた傑作だ。ショーヴェ洞窟を撮るのに、これほどふさわしい監督はいない。まるで洞窟ミュージアムの中のアーティストの作品を撮っているようだった。

旧石器後期の人類にかなり複雑な心性と表現意欲があったことが伝わってきた。おそらく洞窟にはわれわれの想像をこえる何かの力をもたらす空間力あるいは時空力があったのだろうこと(つまり何かの創発的表象力を促す暗闇のフォーマット性)、今日にいたるすべてのアートの起源と可能性のしくみがここに開示されているだろうことも訴えてくる。

いろいろ疑問も涌いてくる。この描き手はどういう役割をもった人物たちだったのか。男なのか女なのか、特別な職能なのか。これほどの洞窟アートが誕生していながら、その表現力は、どうしてその後の新石器文化に広く継承されなかったのか(あるいは跛行的にしか理解されなかったのか)。その後の美術史ではルネサンスや印象派やキュビズムのように時代ごとに描法が変わってきたけれど、ひょっとするとこれは何かの流行だったのか。なかなか、悩ましい難問だ。

ぼくはヘルツォークの映像とヘルツォーク自身の渋いナレーションを聞きながら、このへんのことがわからなければ編集工学はないなとも思った。かくて、ミズンからルイス゠ウィリアムズへという解読に向かうようになったのである。

ルロワ゠グーランやミズンやその他の先史学者とちがって、本書のルイス゠ウィリアムズは積極的に進化心理学や神経心理学の成果を援用した。

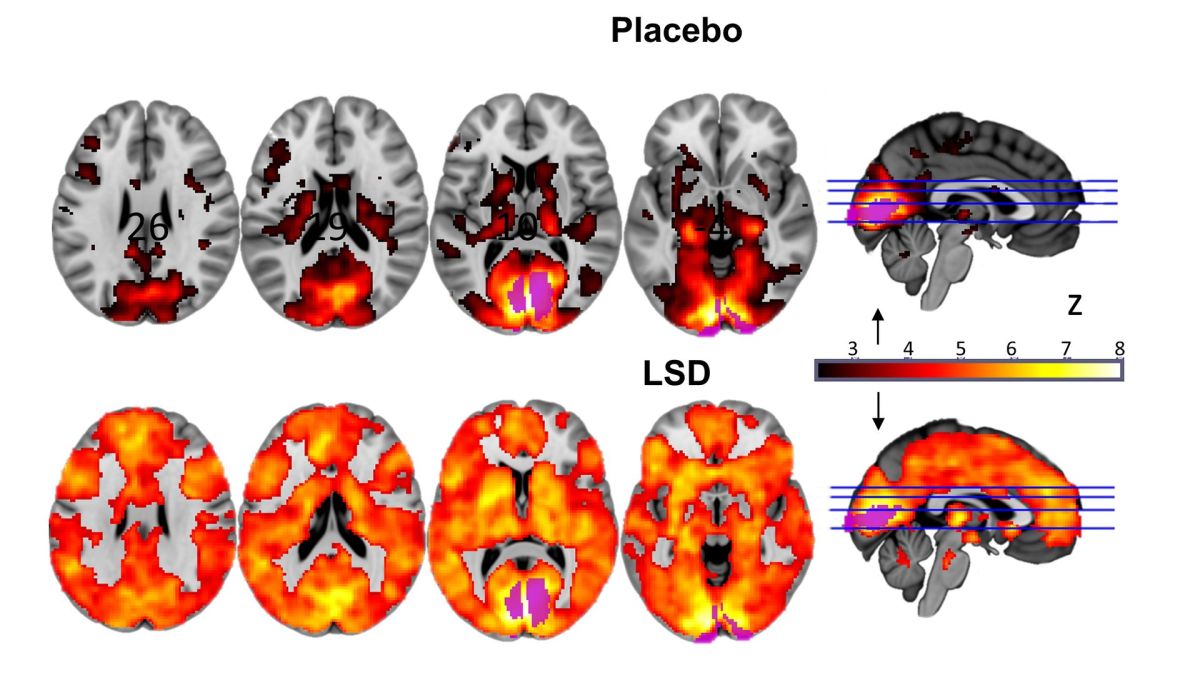

ミズンもニコラス・ハンフリー(1595夜『ソウルダスト』の著者)の「内省的意識」などの推理を採りこんでいたが、ルイス゠ウィリアムズはもっとぐっと踏み込んで、ジュリアン・ジェインズ(1290夜『神々の沈黙』)の「バイキャメラル・マインド」(二分心)仮説、コリン・マーティンデイルの空想をめぐる認知心理学、チャールズ・ローリンの「断片化された意識」がもたらす心的映像効果についての仮説などを参考に、人類のアルタード・ステート(変性意識状態)を想定し、そこに内在光学現象が生じていただろう可能性に言及した。

チャールズ・タートによって広く知られるようになったアルタード・ステート(altered state of consciousness:ASC)については、まだ十分な議論が出尽くしていないのだが、トランス状態に入らないままに、あるいは薬物の活用に依存しないままに、日常意識から連続的に変性意識に移っていくことがありうるとされている意識状態のことだ。

ジョン・C・リリー(207夜『意識の中心』→千夜千冊エディション『情報生命』所収)がアイソレーション・タンクの実験などを通してその可能性を提言した。ユング(830夜)が提唱した「トランスパーソナル」の概念をマズローらとともに発展させたスタニスラフ・グロフもこのことに取り組んだ。グロフはLSDを使用した脳科学の臨床を通して、アルタード・ステートの変化を記録しようとした。

ルイス゠ウィリアムズは、このようなアルタード・ステートが、後期旧石器人類のグループが洞窟に入っているうちにおこったとみなし、このとき人類の意識のスペクトルに内在光(entoptic)があらわれたのだろうと仮説した。本書は第五章でサン族(カラハリ地帯のブッシュマン)の岩絵を、第六章で北アメリカのロックアートの実例をとりあげ、かれらの絵画表現の詳細なドキュメントの分析からアルタード・ステートの顕在化がおこりえたことを傍証している。

はたして本書の「読み」が当たっているのかどうか、そこは正直まだわからないが、その仮説は洞窟の中に「覚醒したシャーマン」のような連中がいただろうことを暗示する。かれらがその後のアーティストの起源であったろうというのだ。

そうだとしたら、人類がこのあとクロマニヨン人をへてホモ・サピエンスに向かっていったとき、アルタード・ステートの体験とその表象化こそが、サピエンスの脳に超越意識と尋常状態意識とのあいだの、つまりは「神と人とのあいだ」の、わかりやすくいえば「世界と人間とのあいだ」の、たいへん根本的な認知モデルを提供していただろうということになるのだが、さあ、どうか。

著者はこの一連のことが実際におこっていたことであったとしたら、そこには人類における「自閉的な意識」の誕生も促されていたはずで、このことがのちのホモ・サピエンスにおける自意識の閉塞感をもたらしたのではないかとも付言した。この見方はけっこう当たっているだろうと思えた。

かくて本書は第8章「心のなかの洞窟」で、洞窟の中に変性意識をトリガーとした「心性」が形成されることによって、人類は「洞窟の中の人類」であっただけではなく、「人類の中の洞窟」の役割を発見したことになると説いた。それとともに、心の中に洞窟めいたものをつくりおきしたのではないかと示唆して、プラトン(799夜)の『国家』における「洞窟の比喩」を持ち出すのである。洞窟に生じた人類の新たな心性は、人類の心性の中に洞窟的なるものを生じさせたというのだ。

こんなふうに書いている。少し要約しておいた。……後期旧石器時代の洞窟では、地下の通路と部屋は地下世界の「内臓」なのである。その中に入ることは地下世界へと物理的かつ心理的に入ることだった。ここに、この体験は「霊的体験」にも変容される可能性をもった。いや、そもそも洞窟に入ることが霊的世界の一部になることだったのである。装飾的なイメージングはこの未知なるものへの道標であったろう。

また、こうも書いている。……意識変容状態は、たんに階層化された宇宙の観念を生み出すだけではない。それはこの宇宙のさまざまな区域へのアクセスを可能にし、それによってこうした区分の妥当性を追認することだったのである。

⊕『洞窟のなかの心』⊕

∈ 著者:デヴィッド・ルイス=ウィリアムズ

∈ 訳者:港千尋

∈ 編集:園部雅一

∈ 装幀:宗利淳一

∈ 発行者:鈴木哲

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 本文データ制作:講談社デジタル製作部

∈ 印刷所:図書印刷株式会社

∈ 製本所:株式会社若林製本工場

∈ 発行:2012年8月2日

⊕ 目次情報 ⊕

『洞窟のなかの心』

∈∈ 序文 「人類の古代」の発見

∈ 三つの洞窟:三つの時間単位

∈∈ 第1章 「人類の古代」の発見

∈∈ 第2章 答えを求めて

∈∈ 第3章 創造幻想(クリエイティブ・イリュージョン)

∈∈ 第4章 心という問題

∈∈ 第5章 ケース・スタディ 1――アフリカ南部、サン族の岩絵

∈∈ 第6章 ケース・スタディ 2――北米のロック・アート

∈∈ 第7章 イメージ形成の起源

∈∈ 第8章 心のなかの洞窟

∈∈ 第9章 洞窟と共同体

∈∈ 第10章 洞窟をめぐる論争

⊕ 著者略歴 ⊕

デヴィッド・ルイス=ウィリアムズ(David Lewis-Williams )

1934年生まれ。南アフリカの考古学者。ウィトワーテルスラント大学(南アフリカ、ヨハネスバーグ)ロック・アート研究所名誉教授、シニア・メンター。サン族の文化の専門家。現在はウィットウォーターズランド大学(WITS)の認知考古学の名誉教授。

⊕ 訳者略歴 ⊕

港千尋(ミナトチヒロ)

1960年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。写真家、評論家、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授。「群衆」「移動」などをテーマに写真を撮りながら、多彩な評論を行う。2007年、ヴェネツィア・ビエンナーレでは、日本館コミッショナーを務める。2014年には、あいちトリエンナーレ2016の芸術監督に就任。タスマニアの美術館、Museum of Old and New Art監修。著書に、『洞窟へ』、『群衆論』、『影絵の戦い』、『第三の眼』、『記憶』(サントリー学芸賞)など。写真集に『明日、広場で』、『文字の母たち』など多数。弟の港大尋はミュージシャン。